Автор книги: В. Малкина

Жанр: Педагогика, Наука и Образование

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

А. В. Синицкая

В поисках теории, или Alter ego литературного образования

Предлагаемый текст – скорее, реплика, небольшой этюд о вопросах литературной методики, так, как они видятся со стороны и с точки зрения нахождения и постоянной балансировки автора статьи «на грани»: то есть и с позиции тех, кто работает со студентами, и со школьниками, и с читателями разных возрастов, а также исходя из опыта взаимодействия с учительской аудиторией.

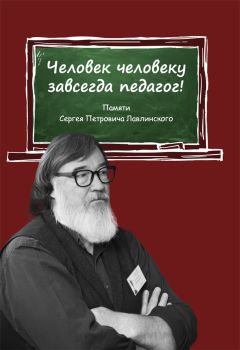

В названии этой заметки использована формулировка из самой последней беседы-переписки с Сергеем Петровичем Лавлинским. Мы только-только предварительно договорились о том, что можно было бы обсудить ключевые, вернее, болевые точки, травмы литературного образования. Предполагалось, что мы будем говорить о роли теории литературы в школьной практике, как функционируют теоретико-литературные понятия сегодня, их катастрофическую деформацию – процесс, который мы с тревогой наблюдаем давно и который всегда – неважно, встречались ли мы на семинарах по новой драме, или на практикумах для учителей, или на конференциях – становился со стороны Сергея Лавлинского предметом заинтересованного комментария. Нельзя сказать, что во всем мы были согласны друг с другом, на какие-то вещи Сергей Петрович смотрел более жестко, чем я, какие-то тезисы, наоборот, вызывали у меня некоторое отторжение, но в любом случае, это был плодотворный диалог[30]30

Лавлинский С. П. Технология литературного образования: коммуникативно-деятельностный подход: учебное пособие для студентов-филологов. М.: Прогресс-Традиция: ИНФРА-М, 2003. Во многом мои соображения здесь – заметки на полях этой книги, которая, на мой взгляд, очень нуждалась в дополнении и переиздании. Но сам Сергей Петрович медлил с переработкой, так как не хотел придавать книге черты намеренной конъюнктурности и включать какие-то рассуждения о ЕГЭ или ФГОСах.

[Закрыть].

Конечно, теперь все эти рассуждения «в одиночку» приобретают, тем более сегодня, особый горький привкус, явно теряя в глубине и аргументированности. Но все же хочется отметить несколько важных, на мой взгляд, соображений, с надеждой на то, что назревшие вопросы литературного образования можно будет если не решить, то хотя бы открыто сформулировать.

Так случилось, что я причастна к разнообразным процессам повышения квалификации учителей-словесников, однако совершенно не хочу принимать на себя роль «кота-методиста» – этот мем-анекдот о нетрудоспособном коте, который консультирует на крыше мартовских котов, хорошо всем известен, и возможно, на просторах интернета где-то и встретится сообщество консультантов, которое называлось бы именно так. А может быть, когда-нибудь появится и сборник иронических заметок «Размышления кота-методиста», и будет он посвящен трагической судьбе самих понятий «методика» и «методист» в отечественном контексте. Но если серьезно, анекдот этот очень точен в описании любых методических и даже методологических проблем, совершенно независимо от того, о какой дисциплине или о сфере деятельности идет речь: сходные трудности возникают и у других специалистов, у искусствоведов, например, у театральных критиков. Сколько раз им, бедным, приходилось слышать: «Критикуешь? Создай сам». И далее делается очень легкий вывод, который льстит самолюбию многих коллег, не ценящих рефлексии: критикой (в широком смысле, в том числе и критикой текста), а также аналитикой, занимаются те, кто «сам не может». А литературоведению в свое время весьма в большой степени повредил стереотип «критик – неудавшийся писатель», и в качестве примера обязательно выплывал биографический миф о Белинском: дескать, вот попытался Виссарион Григорьевич написать пьесу, вышла драма «Дмитрий Калинин», ужасное нечитабельное творение. Отсюда следует объяснение, что вместо творчества автор, отчаявшись, и выбрал такой вид деятельности, который воспринимается как некое вторсырье, «о чужом – своими словами». Звучат эти слова, конечно, для неподготовленного реципиента раздражающим шумом.

И вот в массовой учительской аудитории стала очень влиятельной мысль, что в самой рефлексии нет никакой ценности, а «практикам» теория не очень-то нужна. Для подкрепления этой эффектной идеи приводится другой мем-анекдот – о сороконожке, которая попыталась отрефлексировать свое передвижение и обезножела. И едва ли не на каждой встрече с учителями-словесниками при попытке объяснить какие-то литературоведческие модели обязательно звучит реплика: «Мы практики, нам эти ваши научные изыски ни к чему», «А нам это зачем, мы же не занимаемся этим на уроках».

И если в отношении других теорий и практик это противостояние более вариативно, не столько заметно и не всегда болезненно (тренеру[31]31

Впрочем, техника спортивного обучения знает и экстремальные случаи: известен пример знаменитого тренера Татьяны Покровской, которая вначале была тренером по художественной гимнастике, а потом стала работать со сборной по синхронному плаванию. Сборная под ее руководством достигла на чемпионатах немало побед, хотя при этом сама Покровская плавать не умела. И этот казус, на первый взгляд, не имеющий отношения к обучению в интеллектуальной сфере, ставит немало любопытных вопросов о том, в какой мере и когда правомерен вопрос о навыках самого учителя и воспроизведении образцов.

[Закрыть], который сам уже не является активным участником спортивных соревнований, но при этом готовит будущих победителей Олимпийских игр, видимо, в меньшей степени достаются упреки в отрыве от практики, чем, например, киноведу или историку живописи), то в отношении литературоведения эта антитеза не только искусственно усиливается, но и приобрела, на мой взгляд, удручающий характер.

По сути, проблема эта, разумеется, касается не только литературы: речь идет о поиске того метаязыка, используя который, мы могли бы описать какой-либо объект со стороны, с позиции наблюдателя. То есть, по большому счету, это вопрос о методологии в целом и истории формирования научного языка, педагогики в частности. Педагогика – теоретическая наука или множество практик? И вообще, что это значит – анализировать свою или чужую практику? Такая рефлексия неизбежно предполагает точку вненаходимости, даже если включается анализ (а потом ведь должен случиться и синтез) собственного, личного опыта: любое усилие обобщить этот опыт и представить некий алгоритм обучающих действий для того самого бахтинского Другого неизбежно проблематизирует само высказывание об этом опыте. Возможен ли такой процесс и каким будет его результат? С Сергеем Петровичем мы немало спорили о том, какое именно следует придавать значение различным практическим приемам, он сам с большой иронией относился к разнообразным «методическим копилкам»: представление о том, как именно работает конкретная Марья Ивановна или Анна Сергеевна далеко не всегда свидетельствует об осмысленности педагогических действий и профессиональном росте.

Не вдаваясь в подробности различных изменений в моделях экзамена по литературе (вряд ли такой комментарий будет продуктивен, по понятной причине, ибо предсказывать судьбу критериев итоговой аттестации в школьном обучении сегодня – все равно что гадать на кофейной гуще), я хотела бы подчеркнуть очевидное обстоятельство: уровень теоретической подготовки учителей-словесников катастрофически падает. И начался этот процесс далеко не вчера: мы давно привыкли к некоему противостоянию, дурной антитезе: литературе предписано отвечать, как и другим гуманитарно-эстетическим предметам, за «чувство», за «душу», а логика, разум якобы принадлежит исключительно сфере математики или естественно-научным дисциплинам. А лингвистика якобы этот перекос отчасти исправляет, выступая в роли эдакого дисциплинирующего, ограничивающего начала, не дающего разгуляться образно-ассоциативному волюнтаризму «литераторов». Но в целом картина крайне неутешительная: даже на лучших, открытых уроках литературы мы часто не увидим почти никакой работы именно с теоретико-литературным инструментарием. Причины тому, надо сказать, объективные: работа с понятием как логической категорией, с пониманием как педагогически выстроенным процессом ведется крайне редко, даже если речь идет о пресловутых точных науках – для большинства школьных учителей ценность теоретических построений давно уже не очевидна (едва ли не единственная книга последних двадцати лет о восприятии и понимании учащимися предметного содержания – монография М. Е. Бершадского, оставшаяся, впрочем, непрочитанной библиографической редкостью[32]32

См.: Бершадский М. Е. Понимание как педагогическая категория. М.: Педагогический поиск, 2004.

[Закрыть]. Учителю-словеснику все чаще становится удобно скрыть неподготовленность и непрофессионализм за восклицанием «Литература – это же искусство!» (подразумевается, что оно, это самое искусство, таинственно и непознаваемо, и нечего лезть в него с какими-то измерительными приборами), профильная аудитория филологически ориентированных учеников не видят смысла в классическом анализе текста: об этом свидетельствуют тенденции последних десяти-двенадцати лет выполнения олимпиадных заданий по литературе, в которых аналитическая часть действительно очень сильно страдает и даже сильные работы демонстрируют деградацию анализа как такового – жанр работы, его алгоритм, востребованность и смысл становятся все более непонятными. Впрочем, это вопрос, скорее, к методическому инструментарию, а не самой сути задания, но тем не менее он является важным симптомом. Однако выводы на основании таких наблюдений часто делаются весьма поспешные и непрофессиональные: аналитика воспринимается как иссушающая, убивающая живую эмоцию и ненужное действие.

Схожая картина наблюдается и на апелляциях по Единому государственному экзамену по литературе: и выпускники, и их родители часто стараются убедить комиссию в своей особой точке зрения: «я так вижу», настаивая исключительно на праве своего образно-ассоциативного самовыражения с помощью текста, но не более того.

Предвидя негативную реакцию на мои формулировки, я спешу предупредить, что вовсе не отрицаю ценности читательских практик, эмоциональной реакции на уроках литературы и не собираюсь преуменьшать важность творческих заданий. Я всего лишь хочу обратить внимание на ложность и разрушительность самой антитезы: «творчество – аналитика». Одно другому вовсе не противоречит, эти понятия напрямую определяют друг друга и прекрасно соединяются в работе лучших профессионалов. И то, что теория литературы воспринимается как нечто схоластическое, как набор терминов для зубрежки, не имеющих отношения к живому читательскому опыту, это беда, а не закономерность.

Споры по поводу функции анализа художественного текста постоянно то разгораются, то утихают, и мы сегодня четко видим противопоставление разных стратегий: с одной стороны, есть внимание к тому, как текст «сделан», с другой стороны – акцент на сугубо эмоциональном восприятии.

Мы знаем из истории литературного образования, что внимание к литературе как «человековедению» очень часто превращалось в опасное пристрастие к пафосу, причем неважно с каким знаком: в одном случае это пафос идеологической индоктринации, в другом – это механизм преодоления мертвой идеологизации, однако в любом случае, как отмечал философ и культуролог Аби Варбург[33]33

См., например: Варбург А. Великое переселение образов.: исследование по истории и психологии возрождения античности. СПб.: Азбука-классика, 2008.

[Закрыть], пафос вообще – опасная штука, он может быть вовсе не только созидательным и вдохновляющим, но и разрушительным. Разные, и даже на первый взгляд, весьма симпатичные формы такого учительского высказывания блестяще раскрыты самим С. П. Лавлинским, например, в описании методики ленинградского педагога Е. Н. Ильина, уроки которого превращались в беседу о неких жизненных проблемах: «в стремлении известного педагога и его многочисленных сторонников стереть границу между жизнью и художественной реальностью воплотилась заветная вера словесников в уроки литературы как главное средство “облагораживания” своих учеников»[34]34

Лавлинский С. П. Указ. соч. С. 83–84.

[Закрыть], в результате литература превращалась в «учебник жизни», то есть всего лишь в иллюстрацию нравственной проблематики. Следует признать, что когда-то такие авторские методики обеспечивали в эпоху застоя глоток свежего воздуха, придав разговорам о «лишних людях» или «народных характерах» в литературе действительно человеческое измерение. Однако действительно ли такая стратегия отвечает задачам литературного образования?

Определенный эффект от пафоса и погружения в эмоции можно было бы назвать, например, «харизматической дугой» – по аналогии с «вольтовой дугой» – даже не слишком качественные с научной точки зрения высказывания могут все равно «заразить» аудиторию, и такого оратора будут вспоминать с благодарностью, у него будут свои поклонники и ученики. Само по себе это явление представляет сложный комплекс психолого-педагогических проблем и может восприниматься позитивно, но к развитию литературного образования имеет весьма отдаленное отношение. В современных российских условиях недостаток подобного метода не только не критикуется, а, напротив, возведен в абсолют, ибо каталог пресловутых экзаменационных «литературных аргументов» (хотя, строго говоря, по правилам риторики их следовало бы называть «примерами») и представляет из себя не что иное, как некий катехизис текстовых иллюстраций «нравственных проблем».

К сожалению, такой эмоционально-пафосный оттенок имеет и сама рецепция фигуры учителя вообще и учителя-словесника, филолога в частности в отечественной культуре, а сюда следует отнести и позднесоветский интеллигентский культурный пласт, который представлен, например, в «школьном кино» (определение не строго жанровое, а, скорее, тематическое и коммуникативное, которое в последнее время все больше привлекает внимание антропологов и культурологов). Школа, как мы знаем, вообще очень удобная модель для аллегоризации разных сфер человеческой жизни: зануда-математик – это мир точных цифр, мир чистого холодного разума, а учительница иностранного языка – не такая, как все, «не совсем наша», в разных смыслах, и т. д. Но вот образ словесника в таких литературных и кинотекстах – по вполне понятным причинам это прежде всего женщина – чаще всего изображается как некая восторженная особа, которая призвана напомнить о гуманности и очеловечить школьный процесс. И неважно, является ли такой персонаж лирически возвышенным, как в кинокартине «Осенняя история» (по мотивам повести М. Полежаевой), или отрицательным, как в культовом фильме «Доживем до понедельника», который транслирует мертвый шаблон – эти крайности сходятся: фигура учителя литературы свидетельствует о неких нравственных максимах, а сама процедура чтения должна их только подтвердить. Задача более чем благородная, однако статусу литературного образования серьезно повредившая: если предмету предписано отвечать именно за сферу эмоций или готовых идей, то его эстетическая природа, как и сила логики и интеллектуальная работа, оказываются не важны.

Поиск другого измерения литературы, того самого alter ego литературного образования, воспринимается и понимается с большим трудом. Антитеза «пафос – рефлексия» можно представить как противостояние «волшебников» и «технологов»: «волшебники» – это те, кто злоупотребляет идеей литературного творчества «как тайны», хочет непременно на уроках литературы использовать эссеистическое эмоциональное выражение и поиск «послевкусия», и те, кто пытается обозначить ценность рефлексии и понимает анализ текста как интеллектуальное приключение. Последнее, повторюсь, вовсе не противоречит творческим практикам – через них можно и нужно осваивать литературоведческие модели.

Это противостояние, конечно, условно и реализуется по-разному, но все же в большинстве случаев форматы современного литературного образования обнаруживают болезнь вопиющей нетеоретичности: отсутствие рефлексии, неумение работать с научной литературой, неумение и нежелание анализировать незнакомые тексты самостоятельно, без опоры на методические схемы, неумение обращаться с первоисточниками. Могут возразить, что это общая беда всей учительской среды и программ повышения квалификации (я не имею в виду сейчас столичные продвинутые центры и инновационные, профильные гуманитарные площадки, речь идет в первую очередь об основной массе провинциальной образовательной среды). Однако гораздо труднее вообразить себе учителя математики, который сам не умеет решать задачи и не знает соответствующих формул. А вот учитель русского языка и литературы, который тексты (не важно, художественные или нон-фикшн) не читает и не создает, плохо представляет себе, как вообще литература функционирует в современной культуре, в публичном пространстве, но при этом учит, как сдать соответствующий экзамен – явление более чем распространенное.

Я опускаю длительный период истории вопроса, как и в какой мере теория литературы, если говорить о общеобразовательном процессе, находила или не находила себе места в обучении – этот вопрос требует гораздо более развернутого комментария. Позволю, впрочем, напомнить небольшую историческую справку.

В императорской России в первом десятилетии XIX века в губернских городах директор гимназии, подчинявшийся попечителю округа, одновременно являлся директором уездных училищ и контролировал частные учебные заведения, ему починялись смотрители уездных училищ, которые были начальниками приходских школ. А попечителем всего округа был ректор университета, и все сведения о состоянии учебных дел стекались к нему. Согласно Уставу 1804 года, именно университет, как мы бы теперь сказали, был учебно-методическим центром округа, и в этой работе немаловажную роль играл Училищный комитет, в состав которого входили профессора. Одной из важных функций Комитета был патронаж над учебными заведениями, который реализовывался в практике визитаторства: профессора должны были взаимодействовать с учебными округами, оценивать работу, отбирать лучших учеников и т. д. Таким образом, каждый округ в губернских городах имел гимназии, которые находились в ведении университета, и визитаторство было важной формой общественного участия в системе народного образования – влияние университетов на образовательное поле было для начала позапрошлого столетия весьма значительным.

Но уже Устав 1835 года при Николае Первом освобождал университеты от обязанности управления учебными округами[35]35

Сысоева Е. К. Школа в России XVIII – начала XX вв.: власть и общество. М.: Новый хронограф, 2015. С. 99–145.

[Закрыть]. Теперь попечители подчинялись непосредственно министру и вводилась должность инспектора казенных училищ. Так появляется фигура чиновника, в большей степени контролирующая, а не интеллектуально поддерживающая – которая по наследству и передаст «методисту», уже XX века, весь спектр негативных ассоциаций.

Разумеется, путь переформатирования образования был разветвленным, сложным, и никаких прямых линий от дореволюционных практик к российским мы проводить не будем, но все же отметим: уже в такой временной перспективе очевидна постепенная, неуклонная бюрократизация образования, понимание методических функций как контрольно-надзирательных, а не содержательных. Роль же университета в создании живой интеллектуальной научной среды и выстраивании системных связей с обычным, средним школьным уровнем, как и сама университетская автономия – вопрос по-прежнему весьма болезненный.

Это, так сказать, общая организационно-методическая проблема, историография ее описана в разнообразных исследованиях. Но применительно к литературному образованию (в отношении к дореволюционному времени следует говорить о словесности и риторике) утрата интеллектуального, научного градуса оказалась необратимой, и мы до сих пор пожинаем ее плоды, как, впрочем, и все последствия разрушения классического гуманитарного образования после 1917 года. Как известно, в 1921 году выходит декрет Совета народных комиссаров «Об установлении общего научного минимума…», приведший, как и последующая законодательная инициатива, к ликвидации прежней системы историко-филологического знания), к исчезновению из программ логики и риторики: «для логики» осталось единственное прибежище – в математике»[36]36

Бажанов В. А. История логики в России и СССР (Концептуальный контекст университетской философии). М.: Канон+: Реабилитация, 2007. С. 108–119.

[Закрыть], и то с большим трудом: требование «связи теории и практики» превращается в асфальтовый каток, который угрожает всем «умозрительным дисциплинам»: в 1930-х гг. из учебных планов исключаются теоретическая физика и фундаментальная математика, в университетах предлагается готовить только инженеров для промышленности. Не правда ли, знакомая коллизия…

Не все подобные идеи были воплощены в полном объеме, позже они претерпевали значительную корректировку. Однако курс на избавление от «ненужной умозрительности» дает о себе знать вплоть до сегодняшнего дня. Реанимация логики и риторики в советском и постсоветском образовании не смогла восполнить все пробелы, и стремление напомнить о логических связях, например, в рамках использования понятия универсальных учебных действий в недавних Федеральных государственных стандартах, как и задач критического мышления или смыслового чтения, осталось на уровне робких попыток, которые очень быстро превратились для учителя в ритуальные бюрократические заклинания, не связанные с актуальной наукой. А уж основной пласт литературного образования от естественных связей с логикой, с риторикой и вовсе оказался отсечен, и по-прежнему мало удается назвать примеров, когда на уроках активно использовалась бы продуктивная и научно обоснованная методика, обучающая именно на уроках литературы (не математики, не геометрии и не русского языка!) мыслить моделями и работать с логическими категориями.

В последнее время мы видим удручающий возврат к практике умолчания, которая подразумевает уход, почти как в град Китеж, от идеологии в формальный анализ, то есть в толкования о том, как текст «сделан». Способ хорошо известен, особенно отечественным ученым, достаточно вспомнить примеры словесной эквилибристики в давних искусствоведческих статьях, когда в пределах одного абзаца заявлялось о дегенеративности, лживости буржуазного искусства, а потом автор, разоблачая это же искусство, переходил к описанию линии, мазка, цвета, композиции и т. д. Сейчас мы видим возобновление этой же стратегии и в филологической учебной практике, и кажется, что единственная возможность отстраниться от ложного пафоса и выражается в погружение в «сюжет», «композицию», «хронотоп» и т. д. Однако обнаруживается, что подобные навыки в пресловутом «школьном литературоведении» в значительной степени утрачены, и в задаче уклонения от навязываемого пафоса гораздо легче следовать «эссеистической», «нравственно-иллюстративной» линии, не слишком заботясь о понимании диалогической природы литературы как искусства.

И обучение мышлению моделями по-прежнему остается недостижимым идеалом.

Хочется завершить высказыванием, которое приписывают Клоду Леви-Строссу и которое стоило бы превратить в методический девиз: «Нет ничего практичнее, чем хорошая теория».

В качестве небольшого приложения я рискну предложить вниманию читателей небольшой кейс: попытку сопоставительного анализа новеллистической модели в творчестве А. П. Чехова и С. Д. Кржижановского. Кейс этот, разумеется, не претендующий на фундаментальность, создавался на встречах с учителями-филологами в течение нескольких лет для репрезентации работы с понятием жанра и с приемом сопоставления как базового в исследовательских навыках. Думается, что во многом эти наблюдения не устарели до сих пор.

Проблема осмысления категории жанра в школьно-методической практике (Чехов и Кржижановский)

Сегодня мы наблюдаем очевидную проблематизацию самого статуса предмета «литература» и, соответственно, различные попытки переориентации предметов гуманитарного цикла на поиск их практической, прикладной реализации в новой социальной реальности. В этих условиях болезненно обостряется вопрос о необходимых составляющих филологической компетенции, о формировании концептуального, специфически гуманитарного мышления – каким оно должно быть сегодня, когда, казалось бы, в чистом виде наука о литературе кажется, мягко говоря, невостребованной? В каком объеме и как нужно преподносить теоретико-литературный материал и каков минимум теоретических сведений? На практике перечень сведений, диктуемых стандартами и нормативами, часто оказывается труднодостижимым, а самое главное – не вполне прозрачным и для самого учителя.

Если вспомнить значение самого слова «теория», которое напоминает о зрении, созерцании (не случайно «теория» и «театр» – однокоренные слова) и воспринимать теоретико-литературные определения не как схоластический довесок, а как реальный и живой инструментарий, то неизбежно возникает необходимость работы с такой категорией, как жанр. Надо признать, сами учителя литературы, стоит им предложить хотя бы в малой степени выйти за пределы привычного круга когда-то освоенного теоретического минимума и тематики учебника, затрудняются прокомментировать, что же такое жанр? Не жанр сказки или комедии и т. д., а, так сказать, жанр «вообще»?

Выясняется, что гораздо проще заставить на уроке по учебнику выучить жанровое определение конкретного текста, нежели чем сформировать целостное представление о том, что такое жанровая система и почему без понятия жанра вообще невозможно говорить о базовых читательских компетенциях.

Между тем понятие жанра должна осознаваться не как абстракция, адресованная только профильным гуманитарным классам, а как важнейшая литературная матрица.

С давних пор в академическом литературоведении сформировалось представление о литературном жанре как о картине мира – «отвердевшем мировоззрении» (по определению Н. Л. Лейдермана), которое являет себя в организации хронотопа и характеристике героя. Жанр, все его трансформации на протяжении истории литературы – по сути, универсальная формула литературного сознания. Это, прежде всего, мировоззренческая модель, которая позволяет вести разговор о самой сути художественного словесного искусства, о таких его универсалиях, как традиция в литературе, проблема переплетения традиции и новаторства и о зависимости авторских стратегий от культурно парадигмы той или иной эпохи. Открываются возможности решать разнообразные методологические задачи: от глобальных – увидеть непрерывное единство культурного контекста на всем срезе мировой и отечественной литературы – вплоть до сугубо прикладных, инструментальных, когда интерпретация, например, современных текстов невозможна без привлечения понятий жанровых «сплавов», жанровых «осколков», цитат – жанровых сигналов. И тогда литература до XIX века предстанет как ориентированная на жанры, классика XIX века – жанры переосмысляющая, а литература XX – XXI – с жанрами откровенно играющая и экспериментирующая.

Собственно, разговор о литературе – это всегда разговор о концепции мира и человека в ту или иную эпоху, выраженный в слове. Организация художественных средств подчиняется именно этому мировидению, и категория жанра оказывается некоей матрицей, через которую на уроках литературы удобно рассматривать и макро-, и микрозаконы литературного текста.

Обратимся к сопоставительному анализу творчества двух российских писателей – А. П. Чехова и С. Д. Кржижановского.

Произведения Кржижановского, будучи привлеченными на уроках литературы хотя бы фрагментарно, в сравнении с рассказами Чехова, позволят несколько иначе взглянуть на жанр новеллы и рассказа. Параллельное сопоставление (если оно реализуется последовательно, системно, может стать основным рабочим принципом для изучения литературного материала), установление типологических связей обеспечивает интенсивное освоение жанровых характеристик. Особенно если эти характеристики неявные: нахождение сходства здесь обеспечивает теоретическая модель, умение мыслить концептуально.

Художественные миры Чехова и Кржижановского, на первый взгляд, диаметрально противоположны по своим установкам. Для прозы одного важен образ повседневности и не характерна прямолинейная, открытая фантастика (хотя гиперболичность и проявляется в ранних чеховских произведениях как элемент сатиры и юмора). Другой писатель обнаруживает явную ориентацию на литературу фантастического парадокса в духе Эдгара По и экспрессионизма. Без этих двух столь несхожих писательских фигур не будет в полной мере понятна проза Серебряного века – до сих пор не освоенный школьной программой огромный литературный пласт. Требуется разговор о том, что новеллистика рубежа веков содержит стилизацию, повышенную условность, намеренное отдаление от эстетики реализма, и формы творчества Чехова и Кржижановского демонстрируют разные, полярные по своей противоположности способы новеллистической организации.

Среди многообразного творчества Кржижановского выделяется одна новелла, которая строится по принципу, во многом отличному от сюжетов, традиционных для этого писателя. Речь идет о новелле «Квадрат Пегаса»[37]37

Кржижановский С. Д. Квадрат Пегаса // Собрание сочинений. В 5 т. Т. 1 / С. Д. Кржижановский. СПб.: Симпозиум, 2001. С. 93–102

[Закрыть] (1921), где намеренная неправдоподобность события, гротескная фантасмагория, резкое нарушение обыденности убираются в глубь сюжета. Словесная эксцентрика, каламбурные совмещения несоединимых элементов, характерные для Кржижановского, направлены здесь на изображение повседневности и намеренно вписаны в рамки чеховских мотивов, которые организуют сюжет, в частности образ «футлярности» как символического поглощения духовной активности бытом.

Иллюзия временного, линейного изменения выражается в пространственных образах: персонаж движется к обретению своего дома, но этот дом оказывается неким смертоносным футляром. Активность пространства, «окружающей среды» – важный признак новеллы, который позволяет увидеть некоторую общность в пути героев Кржижановского и – чеховских Старцева, превращающегося в Ионыча, Чимши-Гималайского, нашедшего счастье в усадьбе и тарелке с крыжовником – все они как бы «сращиваются» с окружающим, становятся необходимой частью затхлого мира. Неотвратимое сужение жизненного пространства воплощается через парадокс: стремление к дому счастливого семейства, к уюту оказывается движением к душному футляру, место для жизни – образом статики и смерти. Таковы и нелепая усадьба Гималайское, тоже с канавами и отравленной рекой («Крыжовник»), и спальня Беликова, маленькая, точно ящик («Человек в футляре»), и дома, которые постоянно подыскивает для покупки Старцев, «хотя есть уже имение и два дома в городе, он облюбовывает себе еще третий, повыгоднее»[38]38

Чехов А. П. Ионыч // Сочинения. В 4 т. Т. 3. Рассказы и повести, 1895–1903; Статьи, фельетоны / А. П. Чехов; под редакцией Г. П. Бердникова; составление и вступительная статья З. С. Паперного; комментарий Е. М. Сахаровой. М.: Правда, 1984. С. 290.

[Закрыть]. Все это в итоге сводится к образу тех самых трех аршин земли, которые, по известному выражению Чехова, «нужны трупу, а не человеку».

У Кржижановского дом для героя – воплощение жизненной необходимости, и по мере избавления от тесной квартирки замыкается все в более тесную обступь вещей мир мечты и надежды. Внешнее освобождение оборачивается внутренней «стиснутостью», звездное небо, образом которого открывается новелла, от человека отнимается, заслоняется квадратным куском пространства, поглощающим любые изменения. Путь героя и само время предстают как движение в небытие. Движение это выражено в особых пространственных мотивах, вещной, предметно-символической образности: сначала закрытые ставни городка, потом тяжелая кровать на четырех лакированных ногах, ящик, куда убирают венчальные свечи, квадраты палисадников, деревянный квадрат счет и наконец – большой деревянный короб строящегося дома. «С нежной улыбкой останавливался Иван Иванович над какой-нибудь прикрытой досками ямой или у торчащего нетесаными бревнами выступа и стучал по выступу палкой ему лишь слышимую мелодию»[39]39

Кржижановский С. Д. Указ. соч. С. 99.

[Закрыть]. Образ человека-футляра, дома-футляра, дома-гроба рассеивается в миниатюрных деталях (вспомним многочисленные чехольчики, которые окружают чеховского Беликова) и пронизывает все повествование. «Стучали колеса телег: это Иван Иванович, с семьей, на четырех площадках переезжал в свой собственный дом»[40]40

Там же. С. 102.

[Закрыть] – в финале рассказа отчетливо слышится скрип катафалка, дальнейшее продолжение событий невозможно.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!