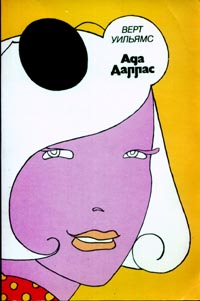

Читать книгу "Ада Даллас"

Автор книги: Верт Уильямс

Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Мы встречались довольно часто, сочетая дружбу с любовью. Более тесных отношений я и не искал. Я считал, что не способен влюбиться в нее или в другую женщину, а уж если и способен, то вовсе не хотел вновь пройти через боль, муки, горе. Избежать этого можно, только твердой рукой держась за Ничто и не позволяя ничему встрять между нами, ибо помнил, что стоит во что-нибудь поверить, как ты снова должен будешь пройти через это к умиранию.

Поэтому я воздвиг между собой и ею высокие стены, укрылся за ними, и если она и хотела чего-то иного, то ничем этого не проявляла.

Мы проводили вместе иногда вечера, иногда ночи, а порой, но довольно редко, субботы и воскресенья. В Новом Орлеане нетрудно отыскать уютные места для времяпрепровождения: поесть можно в хороших ресторанах; выпить – в тихих или шумных барах, расположенных почти рядом, но так отличающихся между собой; когда стемнеет, приятно фланировать по Бурбон-стрит, а то и поехать в заведения, расположенные на побережье. Развлечений было предостаточно, и мы пользовались ими вовсю.

Это ничего не значило, но...

Иногда она целовала меня, а потом, откинув голову, смотрела ласковым, благодарным взглядом, и лицо ее не имело ничего общего с дневной Адой.

– Ты очень добр ко мне, слишком добр, – дотрагиваясь до моей щеки почти застенчивым жестом, однажды сказала она. – Таким добрым быть нельзя.

Я почувствовал, как краснею, и ответил чуть ли не грубо:

– С чего это ты взяла? За что ты меня благодаришь?

– Я тебе тоже нравлюсь, правда?

– Конечно.

Она прошептала мне на ухо что-то неразборчивое и прислонилась щекой к моему лицу. Я неуклюже погладил ее по плечу. Пять лет назад мне было бы совсем нетрудно влюбиться в нее. Пять лет назад я просто не мог бы не влюбиться в нее. Пожалуй, я и сейчас по-своему любил ее. Ведь это бывает по-разному. Но пять лет назад это было бы по-другому.

Я, конечно, понимал, почему она испытывает ко мне какие-то чувства. Я был, по ее словам, вторым в ее жизни человеком, который делал ей добро, не требуя ничего взамен. Более того, я дал ей самой возможность быть великодушной, а этим она располагала впервые. Это была роскошь, которой она никогда не могла позволить себе прежде. Тот негодяй-циник, что, глядя на нее со стороны, сидел во мне, шептал: именно эта роскошь и вскружила ей голову.

Когда мы оставались вдвоем, ее лицо совершенно преображалось. С него словно спадала маска самодовольства и наигранной веселости, очертания губ смягчались, а взгляд становился застенчивым, благодарным и – порой мне казалось – зовущим.

Да, пять лет назад я бы не устоял. Пять лет назад.

Однажды она спросила:

– Ты ведь не способен на подлость, да?

– Не говори глупостей. Каждому из нас довелось, и не раз, совершать поступки, которых стыдишься.

– Но ты никогда не совершаешь их намеренно. Это было утверждение, не вопрос.

– Пожалуй, нет.

– И если ты узнавал о таких поступках, тебе становилось стыдно.

– Хочешь наградить меня медалью за порядочность?

– Нет, – тихо рассмеялась она. – Лучше я награжу тебя чем-нибудь другим.

А вскоре произошло еще одно событие.

Мы с Адой и Хармоном спустились в бар отеля, на двенадцатом этаже которого размещалась наша студия. Это был тихий, уютный бар, посещаемый клиентами двух совершенно несовместимых категорий: туристами, которые жили тут, в отеле, и служащими расположенных в нем учреждений. В три часа дня мы оказались единственными посетителями из нетуристов. Мы сидели в углу за столиком, и Хармон говорил Аде:

– Вы были восхитительны, дорогая, просто восхитительны, от начала до конца.

Она только что прошла первую неофициальную пробу, читала перед камерой рецензии на кинофильмы. Мы следили за ней по монитору.

– Благодарю вас, сэр, – чарующе улыбнулась Ада.

– Просто восхитительны, – продолжал ворковать Хармон. – Помяните мое слово, в один прекрасный день вы будете королевой новоорлеанского телевидения.

– Королевой?! – взволнованно воскликнула Ада.

Она старательно подыгрывала ему не столько словами, сколько выражением лица.

– Да, я это предсказываю. – Он поднял свой стакан. – Я уверен. Ваше мнение, Стив?

– Я тоже уверен, – ответил я. – Я тоже это предсказываю.

Ада бросила на меня взгляд, значение которого я не сумел разгадать в синей полутьме бара.

– Нужно только набраться терпения и подождать, – многозначительно сказал Хармон, – подождать, чтобы все шло как по маслу.

Я посмотрел на него, на его рыхлое лицо с тяжелой челюстью, на глаза, устремленные на нее из-за толстых стекол роговых очков, вслушивался в его вкрадчиво-льстивые речи, которые он, очевидно, считал средством овладеть Адой. Он хотел ее, готов был вступить в сделку, и ему нужно было, чтобы она это поняла. Меня затрясло от злости, и тут же я рассердился на самого себя за эту злость. Какое мне дело, если она и клюнет на его предложение?

Он оторвал от нее взгляд, подозвал официанта и сделал новый заказ. Он был доволен тем, понимал я, что ему удалось высказать свое предложение и его не отвергли. Этот негодяй и раньше делал подобные намеки. Но чего я-то так разобиделся?

Умышленно меняя тему разговора, он сказал:

– Слышали анекдот о черных кальсонах?

Я хотел было ответить: "Слышал еще сто лет назад", но промолчал, и он принялся рассказывать. Ада звонко расхохоталась над заключительной фразой: "Quel sentiment exquis!"[1]1

Как остроумно! (франц.)

[Закрыть] Он рассказал еще три анекдота, и она опять смеялась.

Затем, чуть нахмурившись, Хармон посмотрел на часы и сказал:

– Что же, пора домой, к ужину и жене. Счастливо оставаться. Вы и вправду были восхитительны, моя дорогая.

Я попрощался с ним, Ада тоже произнесла кокетливое "До свидания!", и мы смотрели, как он уверенно несет свое грузное туловище между столами к выходу.

Ада с минуту глядела на дверь, потом повернулась ко мне и сказала:

– Надо бы выжить этого сукина сына, чтобы ты получил его место.

– Еще бы! Только зачем на этом останавливаться? Давай уж заодно заставим и владельцев отказаться от их капиталов.

– Не смейся. Это можно сделать. Я имею в виду Хармона.

– А по-моему, нет.

– Как хочешь, о великодушный и справедливый!

Я выпил.

– А как бы ты это сделала?

– Интересно? Это уже лучше. Гораздо лучше. Ты начинаешь проявлять по крайней мере зачатки любопытства.

– Не хочется тебя разочаровывать, но меня интересует только техническая сторона дела. Честно говоря, не думаю, чтобы у тебя что-нибудь получилось.

– Мой дорогой бесхитростный и прямодушный мальчик! Ты и правда не знаешь?

– Нет.

– Это же до нелепости просто. Ты должен... – Она остановилась. – Нет, не буду совращать тебя. Пусть это сделает кто-нибудь другой, я же сохраню тебя таким, какой ты есть, в твоем вакууме. Меня тебе нечего бояться.

– Ты так добра ко мне!

– А разве нет?

Она подняла стакан. Я посмотрел на сидящих вокруг туристов. Прямо передо мной восседал тяжеловесный блондин, явно пытающийся в чем-то убедить маленькую хорошенькую женщину романского происхождения.

– Почему ты не хочешь мне объяснить? – спросил я.

– А ты сам не знаешь?

– Нет.

– Может, я не хочу, чтобы ты знал, на что я в определенном направлении способна. А может, боюсь, что ты во мне разочаруешься.

Я пристально разглядывал свой стакан.

– Мне это, понимаешь ли, не безразлично. Вот в чем истинная беда-то.

Я был рад, что темно и ей не видно, как я покраснел.

– Это лицо! – сказала она. – Что-то невероятное! Семьдесят ему или семнадцать? Кстати, сколько тебе лет?

– Тридцать девять. Через семь месяцев сорок. – Я говорил правду.

– Сорок! Боже мой! Как же им удалось снова призвать тебя в армию?

– Я тоже думал, что про меня забыли. Оказалось, нет.

– Значит, не забыли. А где это случилось?

– Ты о чем? О ноге? Меня ранило во время игры в покер. Мне влепили в разгар игры, за которую мы сели в месте, что считалось непростреливающимся. У меня было четыре туза, ничего лишнего, а на одеяле лежало шесть тысяч долларов. Там меня и ранило.

Там я приобрел еще кое-что, подумал я, но к чему было рассказывать об этом ей? Там вместе с осколком от 90-миллиметрового снаряда пришло ко мне Ничто. Многие годы канули в Лету, прежде чем я усвоил его значение, но усвоить пришлось, можете не сомневаться.

Я и понятия не имел об этом пятнадцать или даже десять лет назад.

Тогда, а было это давным-давно, я тоже искал величия и считал себя человеком незаурядным. Я полагал, что судьба ко мне благосклонна, что я ее баловень. Так, наверное, думают все, а когда взрослеешь, то начинаешь понимать, что судьба вовсе не благосклонна к тебе, что ты не числишься в ее любимцах и нет для тебя серебряного блюдечка, что ты просто одна из бесчисленных пылинок во вселенной. А когда наконец поймешь это, ты уже взрослый, когда поймешь, ты умрешь в первый раз.

До второй мировой войны я был преподавателем (просто преподавателем, а не профессором) кафедры драматического искусства в университете штата Луизиана. Я считал, что мне суждено пойти таким путем, что года через два я стану заметной фигурой в театральном мире – нечто вроде драматурга-режиссера-актера-продюсера – и что ко мне придет слава. Я не задумывался над тем, как это произойдет. Просто придет. Об этом должна позаботиться судьба, я же ее баловень, она и несет меня к намеченной цели.

В то время я был помолвлен с девушкой по имени Лора. Она училась у меня на курсе технике современного драматического искусства и по окончании университета ради меня осталась работать на радио в Батон-Руже. (Когда я познакомился с Адой, мне пришло в голову, что внешне они одного типа.) Мы были помолвлены более года, когда внезапно, без всякой ссоры она разорвала помолвку. "Ты требуешь слишком многого, – сказала она. – И не только от меня, но и от всего мира. Я для этого не подхожу". Этот разрыв причинил мне боль, страшную боль, потому что, мне казалось, я любил ее. Но я принял его как должное. А потом я ушел воевать и после войны стал работать на телевидении. Это было совсем новое и обширное поле деятельности, и, получив, правда не очень завидное, приглашение на студию в Нью-Йорке, уверился, что судьба снова ко мне благосклонна, не вернулся домой и стал ждать, когда же она окончательно расщедрится. Но это было медленное движение, чертовски медленное, я не режиссировал, не писал пьес, не играл в них, а просто занимался тем, что готовил репортажи из местных новостей и читал их по телевидению. Я старался вложить в свои передачи все, на что был способен, но оказалось, что этого не требуется. "Стив, мальчик мой, возьми-ка тоном пониже, – уговаривал меня босс. – Помни аудиторию". Я заявил, что буду делать по-своему, поэтому вскоре меня уволили.

Я устроился на другую студию, поменьше, где мне сразу дали понять, что я буду только сочинять текст последних известий, вести небольшие передачи, а порой и подметать пол, и вот в тридцать два года я стал понимать, что судьба вовсе не благосклонна ко мне и не собирается ради меня лезть из кожи вон.

Началась война с Кореей, и снова меня призвали в армию, хотя я и не числился даже в резерве, и я более, чем всегда, почувствовал, что никто обо мне и не заботится. Потом меня ранило случайно осколком, и я, потеряв верные шесть тысяч долларов, которые мог бы выиграть, имея на руках четырех тузов и ничего лишнего, еще раз убедился, что судьба ко мне скорее зла, чем равнодушна.

Она зла, решил я, потому что я не примирился со своим положением пылинки во вселенной. Я не втянул голову в плечи, а, гордо задрав ее, сунулся на линию огня и был ранен. Примирись я с фактом, что я полное ничтожество в ничтожном мире, меня бы не задело. Чтобы вас не задело, надо втянуть голову в плечи и признать, что и вы и окружающий мир – ничто. Это единственный путь, чтобы выжить. Так я и сделал.

А когда примирился, то почувствовал себя превосходно. Я был опьянен ощущением того, что мне ни до чего нет дела, а потому и не в чем себя винить. Я превратился в жертву, но только потому, что захотел ею стать, а положение пылинки во вселенной перестало меня беспокоить, ибо мир снова стал представляться благосклонным. Я понял, что главное в жизни – это Ничто. Я наслаждался своей причастностью к этому Ничто в ничтожном мире, и было мне в ту пору тридцать пять лет.

Мне было тридцать пять лет, когда я вернулся в Луизиану на только что созданную новоорлеанскую студию, которая жаждала за небольшие деньги воспользоваться услугами опытных работников с талантом. Я вернулся и погрузился в свое Ничто. Я купался в нем, я упивался им, я знал, что только оно имеет значение. И радовался этому.

– А что было потом? – спросила Ада.

– Потом? Ничего. Вернулся в Новый Орлеан и живу здесь.

– Да, живешь. – Она подняла стакан, но, подумав, поставила его на стол. – Черт бы тебя побрал, – добавила она, – ведь я тебя люблю.

Что прикажете делать? Я ни о чем у нее не спрашивал. Мне это было не нужно. Я даже немного рассердился за то, что равновесие нарушилось. И в то же время это признание мне льстило. Даже когда ты не нуждаешься в подобном признании, все равно приятно его услышать, оно утешает, это бальзам и болеутоляющее средство. Однако если сам не спрашиваешь, значит, не несешь никакой ответственности. Получаешь, а в ответ ничего не даешь. Я одновременно испытывал и неприязнь, и вину, и чувство радости.

Ее признание, конечно, изменило положение вещей. Состояние полного – как считал я – отсутствия эмоций исчезло, на смену ему пришла новая противоречивая по своей сущности ситуация: мы были любовниками, но не влюбленными. Мы были, как и прежде, вместе, но отношения наши изменились, потому что между нами стояло ее признание.

Больше она этих слов не повторяла. Я высказалась, говорил ее вид, а ты волен поступать, как тебе вздумается.

Я испытывал желание, искушение сдаться. Но хорошо понимал, что меня ждет, а потому сопротивлялся изо всех сил. Она же молчала, не пытаясь настаивать, и ее предложение мало-помалу обретало инерцию айсберга. Мне приходилось сопротивляться все больше и больше. Однако наши отношения внешне остались прежними, и однажды в конце недели мы очутились на одном из островов возле побережья Луизианы.

Добрались мы туда на пароме. Паром ходил дважды в день; мы сели на него под вечер, и я чуть не свернул себе шею, разглядывая рулевую рубку и неглупую и вместе с тем непроницаемую физиономию паромщика. Звякнули сходни, и я, съехав с парома, двинулся в сторону отеля. Отель стоял на порядочном расстоянии от воды, и из одного окна нашего углового номера просматривался весь остров. Он лежал низко и был почти голым, если не считать бородатых с толстыми стволами пальм, которые в ряд стояли у кромки воды и круто склонялись под порывами морского ветра в сторону отеля. Сезон уже кончился, и отель был почти пуст. В тот вечер в ресторане – функционировала лишь часть его, – кроме нас, сидели еще две пары. В вестибюле тоже было мрачно и пусто. Мы с Адой поднялись к себе в номер и провели время за игрой в карты.

На следующее утро я проснулся раньше Ады и, стараясь ступать бесшумно, подошел к окну. Оно было приоткрыто, и морской ветер пробрался сквозь куртку пижамы, мне стало холодно. Внизу по коричневому пляжу катились, растекаясь в белую пену, серые волны, и я слушал их шум, степенный и размеренный, как удары сердца великана.

Внезапно я почувствовал теплое прикосновение к плечу. Рядом со мной стояла Ада, уже умытая и причесанная.

– Посмотри, – сказала она. – Что может сравниться со стихией? Она так величественна, что никакие убийства или самоубийства, самые низкие или самые благородные, какое бы обличье они ни принимали, не могут замутить ее воды, загрязнить ее.

– Никто из твоих знакомых никогда не решится на самоубийство, детка.

– Конечно. Ни они, ни тем более я.

Я смотрел на нее и еще раз подумал, что отказаться от нее совсем нетрудно. Но я продолжал игру.

Мы оделись и спустились к завтраку.

* * *

В ресторане, кроме нас, никого не было. Отсутствовали даже официанты, и обслуживала сама хозяйка. Это была высокая, полная, черноволосая женщина с обветренным до красноты, тронутым временем лицом, которой с успехом можно было дать и сорок пять лет и шестьдесят. Когда-то у нее была отличная фигура. И сейчас она двигалась вызывающе, с какой-то угрозой: попробуй скажи, что она уже не та. В памяти что-то мелькнуло. Она мне кого-то напомнила, но кого, на память не приходило.

На пустынных пляжах, колотясь о деревянные стены старого отеля и сотрясая стекла затворенных окон, бушевал ветер.

– Будет шторм? – спросила Ада.

– Наверное. Ветер куда сильнее, чем утром. Прислушайся.

Звенели стекла, и я слышал глухой рев прибоя на песчаном пляже.

После завтрака Ада сказала:

– Может, пойдем погулять?

– Подожди, сначала я расплачусь за завтрак.

Я позвал хозяйку. Она подошла и объяснила:

– Нет, платить не нужно. Стоимость завтрака войдет в общий счет. Заплатите, когда будете уезжать.

Она улыбнулась и ушла.

Мы вышли из зала, и тут я вспомнил: хозяйка отеля была похожа на ту, из Мобила. У этой был только более благородный вид. А может, они мне только показались похожими, эти две стареющие женщины.

Вслед за Адой я вышел в серый сумрак дня. Дул холодный ветер, затянутое облаками, тусклое небо нависало над головой, а гребни свинцовых волн были покрыты белой пеной. Порывы ветра клонили пальмы чуть ли не до бурого песка, остроконечные темно-зеленые листья трепетали на мрачном фоне надвигающейся бури.

– Пойдем к морю.

Она взяла меня за руку. Мы пошли мимо пальм к узкой полосе коричневого песка, на который набегали серо-белые волны.

– Постоим минутку, – сказала Ада.

– Тебе не холодно?

– Ничего.

Мы стояли рядом. Пока она следила, как, вздымаясь, набегали и с грохотом обрушивались на песок горбатые волны, я любовался четкими линиями ее покрытого загаром лица, золотом растрепанных ветром волос и решительным взглядом темно-серых глаз.

– Здесь, возле этой воды, я почти понимаю, что я такое, – не оборачиваясь, сказала она.

– Что же именно?

– Почти, сказала я. Не совсем. Но тебе, пожалуй, лучше оставаться в неведении. Тебе, наверное, не следует до конца понимать, чего я хочу. Могу только сказать, что глубоко внутри, куда ты никогда, никогда не сможешь проникнуть, живет та же стихия, которая в любую минуту способна сорваться с цепи.

Я ничего не сказал, но ощутил сильный порыв холодного ветра и порыв ее любви, которая тоже была холодной, потому что я ее боялся.

Наконец она обернулась.

– А кто ты, Стив? Чего ты хочешь?

– Чего я хочу? Ничего.

Я боялся и одновременно хотел ее любви. Она была так близко. Мне нужно было лишь перестать сопротивляться.

– И никогда не хотел?

– О нет, когда-то я хотел очень многого. Но это было давным-давно.

– Чего? Скажи мне.

– Все очень просто. Хотел стать великим. Не великим полководцем, не великим государственным деятелем или еще кем-нибудь. А просто великим. Обладать величием, держать его в руках, как держат драгоценный камень или бутылку. Мне было безразлично, в каком виде я его обрету, лишь бы владеть им.

Впервые я признался в этом во всеуслышание.

– И ты что, не знал, как этого добиться?

– Я только думал, что знал, – засмеялся я, и она сжала мой локоть. Я могу вот-вот сдаться, подумал я и заговорил быстро-быстро: – Я считал, что обрету величие в театре. Знаешь, – добавил я, смеясь, – по правде говоря, я немало потрудился на этом поприще, но по-настоящему не предпринял никаких шагов. Я так никогда и не сделал ни единого хода, а делать ходы нужно даже тогда, когда ты еще не решил окончательно, какой вариант будешь разыгрывать. Если хочешь преуспеть, нельзя бояться неудач.

– А что ты намерен предпринять сейчас?

– Ничего. Все позади. Повторяю, ничего. Абстрактное Ничего с заглавной буквы. Поэтому я и стал телерепортером.

– Разве это так уж плохо?

– Совсем не плохо. Это как раз то, что мне сейчас требуется.

Теперь я был уверен, что не сдамся, не приму ее предложения. Вполне возможно, оно мне не под силу. Мое сопротивление оказалось успешным. Я торжествовал и в то же время испытывал чувство утраты.

– Бедный Стив!

– Нечего меня жалеть, – рассердился я. Ей явно было жаль меня.

– И тебе этого достаточно?

– А кто я такой, чтобы претендовать на большее? – Я хотел было сказать, что давно уже наполовину мертв, но вовремя остановился. – И кстати, чего хочешь ты? Ты считаешь, что должна получить сполна? Да?

– Не знаю. – Теперь она не смотрела на меня. – Но я постараюсь получить. И скрывать этого не собираюсь.

– И куда же заведут тебя твои попытки, как ты думаешь? – Наверное, я был жесток. Но это получилось помимо моей воли.

– Я хочу заставить мир признать, что я существую. Я хочу заставить его сказать: "Да, ты есть, и никакие удары судьбы не могли этому помешать. И если я причинил тебе что-либо дурное, то и ты отплатила мне". Я хочу сделать так, чтобы мир не мог не признать, что я существовала.

– И это все? – засмеялся я.

– Ни в коем случае. Я отплачу каждому негодяю, который когда-нибудь обидел меня или осудил. Они еще узнают, кто я и на что способна. Я раздавлю их, как вот эту медузу.

И она втерла медузу в песок.

Зашелестели на ветру листья деревьев, и на наши лица упали первые капли дождя. Ветер принес с собой дождь и запахи моря.

– Сейчас хлынет ливень, – заметил я. – Пойдем обратно.

Но ее пальцы только сильней сжали мой локоть.

– Подожди.

Капли дождя были холодными, они прыгали по лицу Ады. Где-то далеко пророкотал гром. На испещренной пунктиром линии горизонта, где смыкались темное море и небо, вспыхнул зигзаг молнии, осветившей мир на мгновенье желтым светом. Стеной полил дождь.

– Мы промокнем. – Я дрожал в одной рубашке, прилипшей холодным пластырем к телу.

Она прижалась ко мне.

– Я тебя согрею.

Я почувствовал прикосновение ее стройной спины и ощутил под руками округлость упругой груди. Блузка у нее была мокрой, и от нее тоже веяло холодом. Потом в моих объятьях она начала согреваться, наши тела соприкасались, и я почувствовал тепло.

Влажные, уже не золотые, а потемневшие от воды и разметавшиеся по ветру волосы лезли мне в лицо.

– Стив, – позвала она.

– Да? – прошептал я ей на ухо.

– Люби меня, Стив. Пожалуйста, люби меня.

Я молчал.

– Будешь любить меня, Стив?

Ее мокрая гладкая щека коснулась моей щеки.

Я опять промолчал.

– Ты не ответил, – прошептала она.

– А что я должен ответить?

– Ты хочешь сказать, что не любишь меня?

– Вовсе нет. Ничего подобного.

– А как же тогда тебя понимать? Ты хочешь сказать, что я нравлюсь тебе, как может нравиться любая проститутка? Только так и не больше? Это ты хочешь сказать?

Меня вдруг охватило чувство... вины.

– Нет, – принялся я убеждать ее, а может – себя. – Я люблю тебя так, как могу любить женщину. На большее я не способен, слишком поздно. Ты это прекрасно знаешь.

– И ты в это веришь? Или ты знаешь, что это ложь?

– Это правда.

– Нет! – не сказала, а крикнула она. – Ты просто убедил себя в этом. И я ничего не могу поделать. – Она прильнула ко мне, на мгновенье я вдруг ощутил вес ее холодного и неподвижного тела. – Ничего, – повторила она и, оттолкнув меня, резким движением высвободилась из моих объятий. Я было протянул к ней руки, но тут же опустил их.

– Пойдем, – сказала она. – Вернемся в отель.

Всю ночь гудел ветер и стучал в окна дождь. Лежа в большой старинной кровати, я смотрел на наглухо прикрытые двойными рамами окна и прислушивался к шуму ветра и дождя и к дыханию Ады, которая, я был уверен, не спала. Перед рассветом ветер стих, перестал и дождь. Утро было серым, но спокойным. Мы уехали рано, чтобы поспеть на первый паром. У конторки мы с Адой стояли порознь. Хмурая хозяйка молча подала мне счет, и так же молча я оплатил его. Беря сдачу, я заглянул ей в лицо, и мне показалось, что она улыбается.

* * *

Все было кончено.

Больше не было ничего. Ни ссор, ни объяснений, ни сцен. В отношениях людей часто наступает такой момент, когда надо на что-то решаться. Вот и в наших отношениях наступила кульминация. Я не хотел считать, что это конец, и еще раза два попытался с ней встретиться, но она держалась отчужденно, и в конце концов я смирился. После этого мы продолжали видеться на студии, криво улыбались, разговаривали ровным тоном бывших любовников – он звучит как эхо отжившего.

Впоследствии, оглядываясь назад, я порой думал, что это я толкнул ее на избранный ею путь, что, если бы я тогда вел себя по-другому, все, быть может, и сложилось бы совсем иначе. Но, поразмыслив, понимал, что обманываюсь. Возникновение Ады Даллас было неминуемым. Веди я себя по-другому, она просто возникла бы по-другому.

Она продолжала готовить выпуски местных теленовостей и делала это вполне успешно. Она очень подружилась с Хармоном, появлялась в окружении газетных репортеров и богатых рекламодателей, и сделанная ею временная уступка расчета эмоциям, казалось, наглухо умерла. Она опять стала той Адой, которая ценила людей только по тому, насколько они могли оказаться ей полезны. Если нет, идите к черту.

В течение нескольких месяцев она готовила тексты для телерепортажей, а потом сделала очередной ход. Совершенно неожиданно комментатор передачи показа мод получила дополнительные две недели отпуска к двум положенным – за особые заслуги, сказали ей. Она была искренне обрадована, но вовсе не удивлена этим необычным проявлением справедливости и, пофыркивая от удовольствия, отправилась на месяц на Бермуды. Когда она вернулась, меднолицая, в веснушках и самоуверенная, оказалось, что она уже не комментатор показа мод. Ее место заняла Ада. Экс-комментатору, неэлегантной и немолодой женщине, нечего делать на экране. Хармон подыскал ей другое место с большим жалованьем, и она не стала с ним спорить. Спустя какое-то время, разумеется.

Но в день своего возвращения она влетела на студию как эльф и, бросив нам снисходительный взгляд, направилась доложить боссу о приезде, а вышла из его кабинета, едва передвигая ноги, прижимая к глазам платок и издавая носом весьма неприятные звуки. Часа через два Ада и Хармон, обменявшись многозначительными взглядами, улыбаясь, ушли вместе, и я испытал удар, поняв, что она уже давно спит с ним.

Я хладнокровно ненавидел их обоих. Глупо, разумеется, ибо мне было совершенно безразлично, что она делает, поэтому я постарался изгнать ненависть и от души посмеяться над ними. Только посмеяться.

Теперь я уже был не активным участником жизни Ады, а только зрителем. Тем не менее у меня оставалось место в партере, и я смотрел спектакль с большим любопытством, чем мне бы хотелось.

Однажды я без предупреждения и без повода вошел к ней в комнату, надеясь... Я сам не знаю, на что я надеялся.

– Привет! – поздоровался я.

– Здравствуй, Стив, – ответила она с явной отчужденностью.

– Сходим в бар?

– Большое спасибо, но я очень занята.

В эту минуту в дверях появилась голова Хармона; она ласково улыбнулась ему и, сказав: "А я уж и перестала тебя ждать", покачивая бедрами, направилась к нему. Именно это укололо меня. Я не был полностью уверен в том, что у них близкие отношения, и такая неуверенность причиняла мне острую боль.

Она быстро продвигалась вперед; ее передачи сразу стали популярными. Сначала показ мод проводился раз в неделю, потом два раза и наконец пять раз в неделю по пятнадцать минут. При прежнем комментаторе эта передача не приносила прибыль, а на Аде студия неплохо зарабатывала. Хармон оказался прав, хотя, быть может, тогда, в баре, он просто старался ей льстить. Она действительно стала королевой городского телевидения, что было примерно равнозначно чемпиону в среднем весе на своей улице. Тем не менее она обрела популярность.

Вскоре в ее передачах стали участвовать местные знаменитости, и однажды таким гостем на студии оказался Томми Даллас, поющий шериф.

Впоследствии я часто раздумывал над тем, на сколько ходов она была способна заглянуть вперед, когда пригласила его, насколько была прозорлива в отношении собственного будущего. Мне так и не удалось этого узнать.

В тот день сквозь стеклянную перегородку, отделявшую мой кабинет от приемной, я увидел, как в дверь входят, сохраняя определенный порядок: высокий, красивый седой мужчина в сером костюме, рослый, похожий на тяжеловеса молодой человек в зеленой с причудливой отделкой ковбойке и сером стетсоне, лицо у него было открытым и в то же время каким-то стертым; и четыре молодых ковбоя в таких же рубашках и шляпах, с музыкальными инструментами в руках.

Это были Сильвестр Марин, Томми Даллас и его квартет. Мне полагалось их встретить и отвести к Аде.

Поскольку я участвовал в выпуске теленовостей, мне, разумеется, было известно о них все, что могло быть известно. Сильвестр Марин, бывший сенатор штата от сент-питерского округа, играл немаловажную роль в политической жизни Луизианы, а Томми Даллас был его ставленником на должность губернатора.

Я вышел им навстречу.

– Доброе утро, сенатор, – сказал я. – Доброе утро, шериф.

– Здравствуйте... – Сенатор сделал секундную паузу, и я почувствовал, как завертелись колесики его памяти: – Стив! Как поживаете?

Он широко улыбнулся, но я сразу почувствовал, каким ледяным холодом от него веет. Почувствовал я и как меня внутри словно обожгло – такое ощущение испытываешь от стаканчика неразбавленного виски, – я даже не сразу понял, что это. Это был страх. Я слышал, что Сильвестр Марин умеет внушать страх и знает, как им пользоваться, и теперь он испробовал свое умение на мне. Мне стало стыдно, поэтому, когда пришлось в этот день разговаривать с ним, я старался, чтобы мои ответы звучали отрывисто и коротко.

– Неплохо, – отозвался я и пожал руку Томми Далласу. – Как самочувствие будущего губернатора?

Томми улыбнулся, что-то добродушно и неразборчиво промычав. Я знал многих деятелей от политики, способных произносить целые фразы, в которых не было ни капли смысла. Знал и таких, кто умел произносить слова, не складывая из них предложений. Но Томми Даллас был первым на моем жизненном пути, кто умел произносить звуки, не составляя из них слов.

Не талант, а прелесть! И не только потому, что нельзя было неправильно его понять. Нельзя было и правильно понять. В итоге: ничего.

Свою нечленораздельную речь Томми завершил тремя совершенно отчетливыми словами:

– Как жизнь, Стив?

Таков был поющий шериф сент-питерского округа, признанный идол публики, чиновник полиции, который, наверное, без чужой помощи не задержал бы и бродячей собаки, и будущий – можно было биться об заклад – губернатор штата Луизиана.

– Мисс Мэлоун сейчас придет, – сказал я сенатору, стараясь говорить отрывисто, но не совсем уж невежливо. – Прошу, джентльмены, садиться и чувствовать себя как дома.

В знак согласия Сильвестр наклонил голову, наверно, миллиметра на два. Профессиональная учтивость исчезла, не потому что я раздражал его, а потому, что с обменом любезностями было покончено. Лицо его было суровым, но не лишенным привлекательности, а небольшие морщинки сосредоточились только в уголках холодных глаз. Пока я говорил, он стоял совершенно неподвижно, затем кивнул, и его глубоко сидящие черные глаза – под глазами у него были отечные мешки – уставились на меня. Я взглянул в их черноту, и снова меня охватил страх. Что-то в нем напоминало мне Аду. Я подумал и понял: он тоже видел. Я заставил себя ответить взглядом на его взгляд, и он улыбнулся с иронической вежливостью.