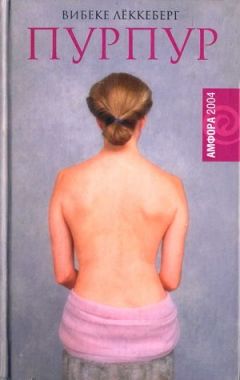

Читать книгу "Пурпур"

Автор книги: Вибеке Леккеберг

Жанр: Историческая литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Вибеке Лёккеберг

Пурпур

Пролог

Античный, пурпур добывали из желез морской улитки мурекс. Он ценился столь оке высоко, как золото, серебро или жемчуг: улитки попадались нечасто, а краски требовалось много, на один грамм пурпура шло десять тысяч моллюсков. Способ изготовления был великой тайной, переходившей от отца к сыну.

Завоевав в 333 году до Рождества Христова Персию, Александр Великий захватил среди прочих шахских сокровищ запасы пурпура – двадцать пять килограммов, многие из которых пролежали в хранилище двести лет, но не утратили свежести и яркости. Александр почитал эту добычу драгоценнейшим из своих трофеев.

В 1453 году султан Махмуд Второй вошел в Константинополь и водрузил на куполе Святой Софии полумесяц что положило конец не только Византийской империи, но и тысячелетним традициям изготовления античного пурпура. Перед поражением император Константин приказал сжечь красильню и отрезать мастерам языки, чтобы секрет не достался врагу. После победы Махмуда тайна пурпура оказалась практически утрачена. В 1458 году Папой Римским стал Энеа Сильвио Пикколомини. Под именем Пия Второго он вошел в историю как один из самых влиятельных церковных деятелей эпохи Возрождения, а до избрания на папский престол прославился литературными произведениями весьма фривольного свойства. Горячее всего он мечтал о крестовом походе на Константинополь.

Для этого ему нужен был пурпур.

* * *

Красильщице приснилось, что она заперта в шкафу. Время от времени он открывается, и некая рука протягивает ей пишу. Потом дверца захлопывается, и вновь наступает полное одиночество во тьме. Была ли это рука мужа? Кто знает…

Она проснулась.

За окном виднелись виноградники и оливковые деревья, поля пшеницы по склонам холмов, белая глина оврагов. Там, где рубили лес, громоздились поваленные дубы. Она встала с постели и подошла к окну. Замок стоял на возвышенности посреди долины Орсия, и глазам открывался широкий обзор. Хорошо были видны селения Монтичелло, Сан-Квирико-д'Орсия, Баньо-ди-Виньони, Кастильоне-д'Орсия и Радикофани. Монастырь аббатства Сан-Сальваторе, вознесенный на вершину Амиаты, почти полностью скрывала скала. Внизу, вдоль подножия горы, тянулась Виа-Франсиджена – дорога, ведущая из Рима в Европу, привычный путь паломников. Под холмом, на котором стоял замок, змеилась река Орсия. На берегу пастух Андрополус пас овец и коз.

Дальше и выше, возле Амиаты, виднелся город Корсиньяно. До ее ушей доносился оттуда звук колоколов. Звонили в церкви Святого Франциска.

Скользя взглядом по чудесной долине, Анна пребывала во власти давешнего сна. Все, что она видела, было овеяно его зловещим дыханием, все, что слышала, звучало предостережением. Неохватный простор, на котором ничто не могло укрыться, заставлял ощущать себя ничтожной и беспомощной.

Анна прошла в другую комнату – мастерскую, где работала над картиной. В глаза сразу же бросилось кольцо. Лежит на столе около плошки с порошком телеперт киноварного цвета. Лучи солнца играют на рубине. Обручальное кольцо. Она сняла с пальца этот подарок Лоренцо много дней назад – не дай бог, грани камня поцарапают золото вокруг лика святой Агаты. Алтарная картина, ее картина, еще не закончена.

Анна взяла гравировальную иглу, чтобы осторожно снять излишки алого с юбки святой. Постепенно проступили золотые складки.

Монах Лиам помешивал варево из свиных ушей, мела и белил. Уши кучкой лежали на полу, горшок стоял в очаге на горячих углях. Скоро варево загустеет. Гипсообразной массой грунтуются дубовые доски, на которые натянут холст. Потом поверхность зачищают – и можно золотить раму.

Лиам, склонившись, помешивал в кипящем горшке. Выдержанные дубовые доски пахли приятно, чего не скажешь о свиных ушах. Сутана монаха покрылась меловой пудрой. Руки и лицо – тоже. Среди этой белизны еще ярче стали светлые ирландские глаза. Лицо состарилось, а глаза по-прежнему молоды. Лиам принялся наносить грунт, уже седьмой слой. Анна следила за его уверенными движениями. Все надо делать как следует. Лиам приобщился к искусству живописи у братьев-монахов в Константинополе. «Что-то вроде молитвы, неизменный ритуал», – подумала Анна, глядя на размеренный ход кисти, наносящей левкас.[1]1

Грунт под окраску или позолоту деревянных изделий. – Пер.

[Закрыть] И писать алтарную картину – тоже сродни молитве. Свой смысл имеет каждый мазок. Три оттенка умбры и золотое обрамление – вот что пристало для мученического лика. Золото есть сияние Божье, небесный свет.

Алтарную картину должно творить по правилам, как литургию, учил ее Лиам. Оно, конечно, верно, но грудь мученицы Агаты Анна все-таки изобразила по-своему. Стоя в спальне перед зеркалом, нагая, она подолгу рассматривала себя, поворачиваясь то так, то этак. Соски набухают, если к ним прикоснуться, потом вновь становятся мягкими. А еще они меняют форму и цвет от холода и тепла… Лиам смутился, впервые бросив взгляд на картину – на белую, как алебастр, грудь святой Агаты. Ты нарушила правила. Твоей рукой водил не всевидящий Господь, а слепая сила плоти. Он сказал так (подумала тоща Анна), потому что не видал фресок Мазаччо и Пьеро делла Франческа в ватиканской опочивальне Папы. А она видела. На тех картинах всё как есть, без всяких правил. Пьеро делла Франческа – художник флорентийской школы, он первым стал работать за пределами родного города. Его Святейшество обратил внимание Анны и на фигуры Мазаччо, полные жизни и простоты. Смотри, они опираются на землю всей ступней, а не стоят на цыпочках, как принято было изображать раньше.

Она попробовала объяснить Лиаму, чем притягательны для нее картины Пьеро делла Франческа и Мазаччо, в которых столько правды. Монах ответил, что писать на их восточный манер опасно для души. Но виденное в ватиканских покоях не шло у Анны из головы во все время работы над образом святой Агаты. Теперь картина была почти готова. Золото она очистит от приставших пылинок отрезанной прядью собственных волос, обычный для этого дела беличий хвост не понадобится. За лифом покоится гладко обработанный топаз-кабошон.[2]2

Камень, обработанный в форме гладкой полусферы.

[Закрыть] Всю ночь драгоценный камень ласкал и грел ей кожу, впитывая влагу теплого тела. Он нужен для полировки золота, краска основы должна слегка просвечивать. На столе лежит блестящий волчий клык. Зуб зверя придаст золоту особый блеск, заставит его пламенеть.

Ей много раз снилось, что она пишет образ святой Агаты. Сны стремились воплотиться явью. Она отдаст картину в новую церковь, которую Пий Второй повелел возвести в Корсиньяно. Анна была уверена, что Его Святейшество желал бы видеть в алтаре и Агату среди прочих подвижников.

Картина не давала Анне покоя. Она проводила в мастерской все дни с утра до вечера, только об Агате и помышляя. Какая жизнь! Какая мучительная смерть![3]3

Согласно житийному рассказу, Агата, уроженка Катании, происходила из богатого рода. Горячая приверженица христианства и целомудрия, она отказалась стать женой римского наместника Квинтилиана. В наказание ее сначала осудили на пребывание в публичном доме, а затем бросили в тюрьму и отрезали обе груди, после чего сожгли на костре. История эта относится к III веку. – Ред.

[Закрыть] Завершение работы должно было положить конец этим навязчивым думам. Но и теперь, почти закончив картину, она не успокоилась. Правильно ли выбрана композиция? Верно ли наложены краски? Разумно ли было отказаться от одних деталей и выбрать другие?

Убедившись, что Лиам стоит к ней спиной, Анна расстегнула лиф, достала топаз и занялась полировкой. Удовлетворившись результатом, взяла циркуль, обмакнула острие в разведенную киноварь и попыталась очертить нимб вокруг головы мученицы. Пальцы дрожали, и Анна отложила инструмент. Нимб следует изображать твердой рукой. Линия окружности должна быть четкой и непрерывной, ее нужно начать и завершить единым движением.

Лиам, ее духовный отец, знает молитву на укрепление руки. Он неустанно молится и о том, чтобы Господь указал Папе Римскому и ее Лоренцо дорогу к замку и поместью. Уже почти год, как муж в отъезде. Только короткие весточки приходят с гонцами. От себя посланцы рассказывают, что Его Святейшество и его военный советник Лоренцо всецело заняты будущим устройством Европы.

Думая о муже, она неотступно глядела на небольшой сосуд, в котором темнела жидкая кашица, добытая когда-то из желез морских улиток. Драгоценная слизь предназначалась для окраски папских одеяний и выполнения других его повелений – если таковые воспоследуют. Ни для чего другого. Такой был заключен клятвенный договор. Когда очередной гонец доставил Анне письмо от мужа, в котором сообщалось, что Пий Второй намерен совершить апостольский визит в аббатство Сан-Сальваторе, Анна перенесла драгоценную бутыль из кладовой в мастерскую. Наверняка Его Святейшество и Лоренцо заедут в поместье. Папа Римский благословит Лукрецию. Возможно, ему понадобится и содержимое сосуда.

Анна взяла бутыль в руки и поднесла к свету. Под солнечными лучами светло-серая слизь превращается в пурпур, самую древнюю из всех красок. Если густо смазанную кашицей материю, шерсть или шелк, разложить под солнцем, она сначала приобретет зеленый цвет, потом станет голубой и, наконец, сделавшись пурпурно-красной, останется такой уже навсегда.

…И для выполнения других повелений Его Святейшества, ни для чего другого. Например, для изготовления пурпурных чернил. А ведь мученица Агата тоже святая, и образ ее предназначен для храма Божьего. Так что истратить малую толику пурпура на картину не будет великим грехом, решила она. Папа Римский не слишком разгневается, если даже узнает. Вряд ли пурпур ему дороже, чем память о великомученице.

Отодвинув плошку с обычным красным кадмием, Анна сломала сургучную печать на горлышке бутыли, соскоблила остатки приставшего к отверстию сургуча, слегка обмакнула тонкую кисточку из конского волоса в сосуд и бережно поднесла ее к груди святой Агаты.

Невесть откуда прозвучало ее имя. Она узнала голос Лоренцо. «Анна!» – пронеслось по долине. Она устремилась из дома в сад, окруженный темно-зелеными колоннами кипарисов. Под ними толпились слуги и их дети, привлеченные приближающейся музыкой.

– Viva! Viva! – кричали они.

Охваченная нетерпением, Анна поспешила на звуки флейты. Зов Лоренцо продолжал звенеть в ушах. Добежала до кипарисов, отгораживающих сад от оливковой рощи с южной стороны, и увидела обоих – Лоренцо и Пия Второго – внизу, у реки, среди многочисленной свиты. Вот бы подхватить общие приветственные крики, но нельзя вести себя неподобающим образом. Подняв руку, плавно повела ею из стороны в сторону. Папа Римский восседал в обитом парчой паланкине. Вокруг – кардиналы и гвардейцы. Разноцветье одежд, мулы и лошади с пышными плюмажами. Различив на холме жену, Лоренцо низко склонился, зачерпнул пригоршню песка и посыпал им голову. Желто-красные кусты сиротамиуса создавали изумительный естественный фон для пестрых нарядов. Анна едва сдержалась, чтобы не броситься вслед за ребятней к папскому кортежу, но заставила себя остаться на месте и с величавой учтивостью ожидать посетителей, как и следует хозяйке-баронессе.

Пастух Андрополус, стоя среди овец, изо всех сил выкрикивал приветствия.

Навстречу процессии торопливо трусил на осле приходской священник. Стояло раннее утро. Его Святейшество, должно быть, выехал из аббатства Сан-Сальваторе еще до восхода солнца. То садился на носилки, то ехал верхом: она узнала его коня и ткань седла, окрашенную пурпуром.

Из письма, которое доставил от Лоренцо гонец, Анна знала, что Пий Второй и лица, его сопровождающие, собираются провести в аббатстве все лето, дабы переждать летнюю жару и в августе осмотреть результаты строительных работ, которые ведутся в Корсиньяно. Монастырь аббатства Сан-Сальваторе расположен выше, чем обновляющийся город, и там: можно не опасаться малярийных комаров – эти кровопийцы не жалуют сухой горный воздух. Радость жителей долины подогревалась удивлением: никто не ожидал Папу Римского так рано, в самом разгаре лета. Обычно тот благословлял паству долины Орсия позже, в день Усекновения главы Иоанна Крестителя.

– Надень праздничное платье, Лукреция, – обернулась Анна к дочери, выбежавшей в ночной сорочке, с неприбранными волосами. – Его Святейшество прибыл, чтобы благословить тебя!

Увидев внизу, на берегу реки, родного отца рядом с Папой Римским, Лукреция, неловко приплясывая, радостно поспешила в дом переодеваться. Мимо цветущих кустов, мимо озерца с плавающими птицами… Длинные черные косы плясали по плечам.

«Долго же тебе пришлось ждать», – подумала Анна.

Лукреция вернулась нарядно одетой, с венком из ветвей оливы. Скоро Пий Второй даст ей свое благословение.

Анна велела слугам принести из погреба лучшее вино, сыр пекорино и ветчину, а сама проскользнула в кладовую с низким сводчатым потолком и взяла там еще один запечатанный сургучом сосуд.

Челядь продолжала громогласно приветствовать шествие и обсуждать его неспешное продвижение по дну долины.

– Они идут в Спедалетто! – говорили одни.

– Нет, сюда! – не соглашались другие.

– Еще чего! – уверенно возражали третьи. – Его Святейшество направляется к целебным источникам Баньо-ди-Виньони!

Сжимая сосуд в руках, Анна застывшим взглядом следила за процессией, повернувшей в сторону Виа-Перуджино, к мосту.

Они не собираются заезжать в поместье. Они показались, чтобы напомнить о себе и вновь удалиться. Последний раз она встречалась с ними год назад, в Ватикане, на церемонии канонизации Екатерины Сиенской.[4]4

Екатерина Бенинказа (1347–1380), дочь красильщика из Сиены. Канонизирована в 1461 году. – Ред.

[Закрыть] Тогда Его Святейшество, получив от Анны пурпурные чернила, вручил ей четки. С тех пор папский подарок всегда висит у нее на поясе, сейчас – тоже. После канонизации Пий Второй с кардиналами отправился в Тиволи, предместье Рима, и взял Анну с собой. Стоял июль, ему хотелось уехать из города, но излишне удаляться от Ватикана было никак нельзя, ибо мятежные умы из Соры и Аквилеи[5]5

В период, о котором идет речь, – автономный церковный округ в Папской области, Аквилейская патриархия. – Ред.

[Закрыть] продолжали угрожать спокойствию апостольского престола. Безопасности ради Лоренцо собрал для охраны Папы десять пеших эскадронов и кавалерию во главе с Федерико из Урбано и кардиналом Теанским. Войско сопровождало Его Святейшество до самого Понте-Лукано. Лучи вечернего солнца играли на щитах и шлемах солдат. Кавалеристы, не покидая седел, соревновались в искусстве фехтования Пию Второму на потеху. Во время отдыха, за трапезой в папском шатре, Лоренцо был на удивление сумрачен и молчалив. Его Святейшество возбужденно говорил о жестокости султана Махмуда и его янычарах, а муж не сводил с нее глаз. То, о чем Папа Римский повествовал с живостью личного свидетельства, не было для Анны новостью: эти истории она уже слышала от Лоренцо. Султан Махмуд провел ночь с наложницей, выставил ее голой на всеобщее обозрение и отрубил несчастной голову, чтобы показать янычарам, как мало власти имеют над ним женщины…

Его Святейшество явно желал, чтобы Анна оставалась в его свите и дальше, но Лоренцо настоял на немедленном отъезде жены в долину Орсия, домой. После чего Пий Второй совсем перестал требовать ее к себе. Традиция, согласно которой Анна неизменно передавала ему пурпурные чернила из рук в руки, оказалась нарушенной. Теперь за пурпуром являлись гонцы от имени мужа. Почему? Может быть, Его Святейшество, заметив ревность Лоренцо, не хочет по старой дружбе задевать чувства своего военного советника? Когда с Лукрецией случилась беда, Анна послала мужу письмо с мольбой: уговори Папу Римского приехать в поместье и благословить девочку. Гонец вернулся с обещанием: они скоро прибудут.

Она пристально вглядывалась в движение процессии. Правы оказались те, кто предсказывал путь на Спедалетто. Как долго длилось напрасное ожидание! С того самого дня, когда дочь постигло несчастье. И вот Пий Второй нарушает обещание.

Возвращаясь к дому через сад, она спиной чувствовала взгляды слуг.

Анна направилась к комнате дочери. Лукреция отказалась открыть запертую дверь.

* * *

Андрополус из Константинополя, окруженный своими овцами, снова прокричал «Viva!». И тут же подумал: ой, как стыдно! Что сказал бы отец, увидев сына, радостно приветствующего Папу Римского среди овец на речном берегу? «Что со мной сталось? Кто я?» – безмолвно спросил он, не переставая кричать. Он уже не чувствовал себя византийцем. Он еще не был подданным Пия Второго. Ему тринадцать лет, он принадлежит Лоренцо, он три года кряду пасет здесь овец и коз. Он из тех, кого именуют «populo minuto». Никто и звать никак, безымянный раб с Востока. Но когда вокруг звучит «Viva!», он тоже кричит «Viva!» и становится равным среди равных, и знает, что, став солдатом Рима, вместе со всеми пойдет в священный крестовый поход против турок. Ты почти взрослый. Ты такой же, как все. Как слуги и парни из поместья, кричащие «Viva!» и машущие оливковыми ветвями на склоне холма… Но почему кортеж двинулся к мосту, а не свернул на дорогу к замку? Ведь Лукреция так давно ожидает благословения Папы Римского! Андрополус, бросив овец, поспешил к удаляющейся процессии.

– Ваше Святейшество, отведайте овечьего молока!

– Мой пастух, – сказал Лоренцо Пию Второму.

Папа Римский приблизил протянутый бурдюк ко рту. Сделал вид, что пьет. Но пробку не вынул.

Андрополус просиял от удовольствия. Ну не сделал ни глотка – зато ведь и не отверг подношения!

– Летают ли над долиной птицы? – спросил пастуха Папа Римский.

– Да, – ответил Андрополус, – часто. Большие стаи уток.

– Садятся?

– Нет, Ваше Святейшество. Никогда не садятся. Пролетают мимо.

– Почему же?

Андрополус обрадовался, что может дать правильный ответ:

– Утки любят спокойную воду. Река для них слишком быстрая. Поэтому мы и не ставим здесь силки.

– Вот видишь, – обернулся Пий Второй к Лоренцо. – Если мы построим плотину, долина превратится в озеро, и у здешних жителей не будет недостатка в еде.

Процессия тронулась по направлению к Спедалетто. Андрополус заворожено смотрел ей вслед. Кажется, он сумел подать Папе Римскому отличную мысль. Жаль только, что не успел напомнить о Лукреции. Пастух поднес бурдюк к губам и поцеловал его.

– Viva!

* * *

Приходской священник наконец-то почти достиг папского кортежа. Но тут осел заупрямился. Как ни пинал падре пятками упрямую скотину, та только кричала и упиралась. Дикий кабан, что ли, напугал? Или само многолюдное шествие?

Священник поднял глаза на холмы по ту сторону реки, где раскинулось поместье Лоренцо и высился его замок. «С чего бы это Папе вздумалось заявиться в долину Орсия со всей свитой?» – мучительно соображал падре. Тоска по родным местам, должно быть. Ходят слухи, Пий Второй купался в горячих источниках неподалеку от монастыря аббатства, тщась поправить здоровье, да вел беседы с кардиналами в орешнике на склоне священной горы Амиаты, в тени густых ветвей. А сейчас посреди долины указывает куда-то, простирая руку.

Кадило приходского священника, незаменимое при изгнании злых духов, позвякивало при порывах ветра.

Упрямая скотина этот осел. Хлещи его, не хлещи – никакого толку. Стой теперь и жди, когда кортеж подойдет. Сегодня во время утренней мессы прибыл гонец. Сказал, что велено молитвой и каждением отогнать злых духов. За нашедших приют в Спедалетто пилигримов Его Святейшество будет молиться сам. Потом воспоследует совместный с ними обед на странноприимном дворе. Далее Папа Римский намерен отдохнуть. Пусть для него приготовят жаркое из певчих дроздов и постель в одном из покоев дворца. Так сказал гонец.

Кажется, удалось распорядиться наилучшим образом.

Падре вновь ударил осла пятками по бокам. Да очнись ты, глупая скотина! Нам надлежит стрелой нестись навстречу наместнику Иисуса Христа, чтобы припасть к его ногам, а не столбом стоять, ожидая, пока Папа Римский приблизится! Осел еще чуть помедлил, ринулся вперед и врезался в гущу свиты.

– Ваше Святейшество! – возопил священник. – Простите осла! В него, видать, вселился злой дух!

Ну вот, они смеются. Падре обвел глазами лица гвардейцев и кардиналов. Нет, не смеются. Осел стоял как вкопанный.

– Будьте осторожны, Ваше Святейшество! – сказал священник. – Здесь полным-полно диких кабанов.

Пий Второй подал знак носильщикам. Паланкин опустили на землю. Падре спешился и подошел к Папе Римскому, кадило – в руке.

Лоренцо с улыбкой взглянул на ношу священника.

– Это вам для чего, святой отец? Чтобы изгонять злых духов из осла или отбиваться от диких кабанов?

Вот тут-то они засмеялись.

«Животики надорвешь, коли папский советник шутить изволит», – вздохнул падре.

Лоренцо был не в гвардейской форме – в камзоле с продольными пурпурными полосами, как и следует барону. Юлий Цезарь, подумал священник, носил тогу, целиком окрашенную пурпуром, а сенаторам полагалось только несколько полосок.

– Итак, будущий епископ Корсиньяно поспешил в долину, чтобы предупредить нас о свирепости здешних диких животных? – спросил Пий Второй.

– Ваше Святейшество! Я был не в силах ждать. Я должен был выехать вам навстречу!

У священника пересохло во рту. Он коленопреклоненно рухнул на прибрежный песок, чтобы вознести хвалу преемнику князя апостолов. Порыв ветра задрал сутану и накинул ее на голову, как капюшон.

– Всех ли злых духов отогнал ты с дороги на Спедалетто, дабы мы могли спокойно продолжать свой путь?

– Они на водопое, чуть ниже по реке, – ответствовал падре, отбиваясь от непослушного подола сутаны.

– Духи? – Пий Второй присоединился к общему хохоту.

– Кабаны, Ваше Святейшество. Злых духов я изгнал. Один Господь Бог знает, где они теперь.

Веселье не смолкало, все больше смущая приходского священника. Уместно ли Пале Римскому так потешаться? Прилюдный смех противоречит трем главным добродетелям: кротости, умеренности и смирению. Не говоря уже о великодушии по отношению к несчастному падре, который изо всех сил старается сделать как лучше.

Папа подал знак. Носильщики подняли паланкин, и процессия продолжила свой путь. Смеются. Все смеются. Мочи нет слышать этот гогот.

Поднявшись с колен, священник поспешил к ослу, неспешно трусившему по дороге. Поймал – и оглянулся на удаляющийся кортеж.

Его подташнивало. Пий Второй сказал – «епископ». От этого слова кружилась голова. «Будущий епископ Корсиньяно…» Спазм волнения перехватил горло, тошнота поднималась все выше и выше. Священника вырвало. Не впрок пошли проклятые дрозды: перья, потроха, головы – отбросы от будущей папской трапезы. Повар бросил их наземь подле печи, а ты приобщился. Вот и мучайся теперь. Надо бы последовать за кортежем, но как?

Шествие удалялось, а падре оставался на месте, согнувшись в три погибели и содрогаясь всем телом. Пес, лижущий собственную блевотину. А кто виноват? Осел! Вечно спешит не вовремя и не туда.

Священник поднял с обочины хворостину и принялся охаживать ею строптивое животное. Осел отчаянно заревел.

– Я знаю, куда делись злые духи, изгнанные мною из Спедалетто! – перекричал его падре. – Они вселились в тебя!

Он едва стоял на ногах.

– Гнусная кляча! Когда стану епископом, попрошу Папу Римского дать мне мула!

* * *

Лукреция, запершись в комнате, ничком лежала на кровати, не сняв выходного платья, и плакала.

Пала Римский не сдержал слова. Сразу после того, как с ней случилась беда, он обещал, сто раз твердила матушка, приехать и дать свое благословение. Ну и где оно? А ведь был совсем рядом!

Ей скоро минет четырнадцать. Только благословение Папы Римского может ее спасти.

Лукреции было нехорошо. Такое случалось нередко. Приступы дурноты стали особенно частыми с той поры, когда матушка принялась за картину. Вонь вываренных свиных ушей, запах сырых яичных желтков, которые баронесса добавляла в краску, предварительно проткнув тонкую пленочку иглой, печная сажа для черного цвета, острый волчий клык для полировки золотых пластинок… От всего этого мутило. А уж аромат улиточной слизи из распечатанного сосуда! Несет гнилой рыбой. Эту кашицу добывают так, объясняла матушка. Ловцы находят прилепившиеся к скалам раковины, раскрывают их и сильно сдавливают пальцами таящиеся внутри упругие липкие тельца. Раз, и два, и три. В третий раз из морской улитки уже сочится кровь. Больше от бедняги нет проку, и ее выбрасывают. Изувеченные улитки умирают. Матушка знает о них все. Они живут в Норвегии.

Лукреции было жаль улиток. Их мучают и убивают. Почему бы матушке не пользоваться краской, которую делают в мастерских Козимо Медичи из корня азиатской марены? Пусть это и не совсем пурпур, он отдает оранжевым, его даже называют иначе – ализарином и пурпурином, но все равно разница невелика. А еще бывает венецианский багрец из кошенили, прозывается «кровь святого Иоанна», его делают из красных личинок. Эта гадость живет только на листьях дуба и только в Палестине. Личинок соскабливают, сушат и привозят в Венецию, обращаясь с ними так бережно, словно это не личинки, а невесть что. Матушка рассказывала. Корень марены нравится Лукреции больше, чем кошениль. Батюшка привезет из Константинополя семена, и марены в долине Орсия станет сколько угодно.

Она приподнялась на кровати, дотянулась до ночного столика с маленьким зеркальцем. Нос, кажется, немного вырос. Губы словно набрякли. Во взгляде появилась какая-то поволока.

Каждый раз, беря зеркальце, Лукреция надеялась увидеть в нем совершенно новое лицо. Не лицо подростка, день ото дня меняющееся, а уже взрослое, вполне готовое. Она отложила зеркало. Рука бессильно свесилась с постели. В комнате стоял полумрак. Солнечный свет почти не проникал сквозь ставни, закрытые, чтобы не было слишком жарко.

Где Андрополус? Почему его не слышно? Отчего матушка не разрешает бродить с ним по речному выгону, где пасутся овцы?

Нарушь сегодня Лукреция запрет – получила бы, может быть, долгожданное благословение… Она бросается там, у берега, на руки отцу. Тот передает ее в объятия Пия Второго. Папа Римский крепко прижимает ее к себе. Щека к щеке. Слова благословения – на ухо, шепотом. И всё, она спасена. Если бы только не вечное это «нельзя»!

Она ведь просила матушку отпустить ее с Андрополусом. Та ответила, что внизу, в тени Амиаты, веет сыростью. Глупости! Дело в другом: матушка не хочет, чтобы Лукреция купалась. В июне, мол, Орсия еще не прогрелась, и вода в ней такая же холодная, как в горных ручьях питающих реку. А удержаться Лукреция не сможет, слишком уж любит плескаться. Кто год назад в эту же пору шлепал по воде босиком? Так тепло же было! Они с Андрополусом сначала бросали в реку камешки, а потом пускали кораблики из дубовой коры. Вместо парусов – тряпицы. Андрополус еще хотел построить плот, чтобы вместе пуститься по течению.

Вот как раз сегодня и могли бы построить. Если бы не матушка.

Как хочется снова стать здоровой и гулять где хочешь с утра до вечера! Пасти с Андрополусом овец, купаться в реке, валяться на траве рядом с ягнятами и козлятами – словно никакой беды вовсе и не приключалось. Так нет же. На каждый шаг приходится испрашивать разрешения.

Чуть что – в постель. Она проболела всю осень и зиму, только весной почувствовала себя лучше. Приходится всему, даже лазать по деревьям, учиться заново. Окна комнаты выходят на юг. Луч, пробравшись через щель в ставне, упал на лицо. Лукреция повернулась спиной к окну и плотно сомкнула веки. Дурнота накатывает волнами; стоит только подумать: «дурнота» – и она тут как тут. А как не думать? Кровь, сочащаяся из лона, пахнет улитками, напоминая о смерти. Эта кровь – знак Господень, упреждающий о скором конце. А матушке не до того. Матушка пишет алтарную картину. Ей невдомек, какие великие мучения доставляет дочери лик великомученицы. В ее образе таится какая-то угроза. Это из-за картины Лукреция стала с опаской смотреть на матушку и думать о смерти.

Но вдруг это не просто мысли, а открывшийся дар провидения? Такое бывает. Матери Пия Второго, когда она была на сносях, приснилось, говорят, будто ее сына коронуют, а в семь лет мальчики, с которыми он играл в Корсиньяно, и впрямь украсили ему голову сплетенной из веток тиарой, да еще и ноги целовали. Что приснилось, то и сбылось; все сразу поняли: вот он, будущий Папа Римский. Это не сказки – одним из тех мальчиков был ее собственный отец. А сейчас на стене рядом с образом Святой Девы висит венок. Лукреция сама его сплела, чтобы подарить Пию Второму, когда тот приедет с благословением. Оливковый. Олива – символ Сиены, подсказал Андрополус.

Часто, когда он приходил к лежащей в постели больной Лукреции, она просила что-нибудь спеть. Андрополус сам выучился пению. Голос у него краше всех на свете, от чудесных переливов всегда становилось как будто легче. Если Папа Римский все-таки приедет, Лукреция уговорит Андрополуса спеть и для него. Матушка говорит, что Пий Второй тоже нездоров; может быть, пение ему поможет.

До чего же долго она хворала – месяц за месяцем! Потом потихоньку стала поправляться, и они с Анрополусом для себя двоих разыграли целый спектакль. Она была святой Екатериной, дочерью красильщика из Сиены, которой во время болезни являлись голоса. Она слышала Господа. А Андрополус изображал Григория Одиннадцатого. Лукреция нарядила его в шитый золотом плащ своего отца, получилось очень похоже, а сама повязала волосы простым полотняным платком, как монахиня. Григорий и Екатерина встретились в Баньо-ди-Виньони, и она убедила Папу Римского вернуться из Авиньона в Рим. Это было сто лет тому назад.

Из-за болезни тело Лукреции сделалось словно чужое. Теперь она даже близко не подходит к большому венецианскому зеркалу матушки – смотрится в свое, малюсенькое, отражающее только лицо, да и то по частям. Тело изменило ей, изменилось против желания. Ее желания никогда не исполняются. Как тоскливо и тревожно! Будто стоишь на берегу и глядишь на свое отражение в тихой воде, а тебя так и тянет погрузиться в нее целиком и навсегда – однажды Лукреция уже ощущала эту тягу, когда оказалась с матушкой в мареммах.[6]6

Полоса низменных, частично заболоченных участков на западе Апеннинского полуострова, вдоль берегов Лигурийского и Тирренского морей. – Ред.

[Закрыть] Тягостное воспоминание. Она тогда не поддалась пугающему влечению, не уступит ему и сейчас. Будет глядеться в маленькое зеркальце. По частям. Губы. Нос. Глаза. Все само по себе.

Играя с Андрополусом, Лукреция забывала о своей беде. Каждое утро казалось желанным, потому что обещало встречу. Она больше не будет Екатериной Сиенской. Она будет другой: прекрасной дамой в ожидании возлюбленного, женщиной, полной страстей, о которой написал книгу Пий Второй, когда еще не был Пием Вторым, в ранней молодости. Ту тоже звали Лукрецией. А Андрополус пусть станет ее избранником Эвриалом, офицером немецкого короля Сигизмунда; о, рожденный под северным небом, светловолосый и голубоглазый, как матушка Лукреции, – не той, а этой…

Книга называется «Повесть о двух влюбленных». Обложка из кожи антилопы. Она мягче телячьей, Лукреции не однажды доводилось выбирать в дубильне материал себе на башмаки. В последний раз – совсем недавно. Славные выйдут туфельки. Носки вытянутые, по нынешней моде. Обувь должна быть красной, как у матушки. Но красят пусть ализарином, который именуют еще пурпурином или кармином турецким, а делают из корня марены. Потом кожу надо обработать алунитом, квасцовым камнем, чтобы краска держалась прочно, не выгорала. Когда отец снова отправится к султану Махмуду с письмом от Папы Римского, она попросит привезти оттуда семена марены, посеет их в саду, и матушка увидит, что турецкий кармин ничуть не хуже улиточного пурпура. С каким удовольствием Лукреция надела бы новые туфли завтра, когда превратится в другую Лукрецию, в ту, из «Двух влюбленных»! Но башмаков еще ждать и ждать… Ничего – зато она тайком возьмет в матушкиной спальне одно из французских платьев, наденет его и пойдет к горячему источнику. Андрополус уже будет там. Он обещал. Они искупаются в обжигающей воде, бьющей из недр Амиаты, священной горы этрусков.