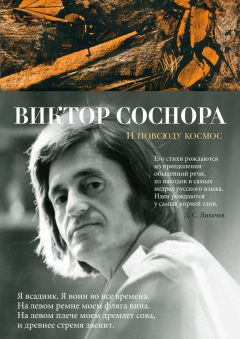

Текст книги "И повсюду космос. Избранные стихотворения и поэмы"

Автор книги: Виктор Соснора

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

2. «За столом сидели змеи…»

За столом сидели змеи.

Чешуя, что черепица.

Злоязычная семейка

занималась чаепитьем.

И беседовали с жаром

змеи:

(о, змеиный жар!)

кто кого когда ужалил,

кто кого когда сожрал.

За веселым чаепитьем

время голубое смерклось.

Застучала черепицей

миловидная семейка.

Обнялся клубочек милый

спать на дереве сторогом.

Дурень-кролик ходит мимо

змей.

А надо бы —

сторонкой.

3. «За городом…»

За городом,

за индустрией – курганы.

Торгуются с ветром древа – пирамиды.

Там сучья стучат боевыми курками,

прожилки мильонами ливней промыты.

Там чавкают – да! – кабаны каблуками.

Там что ни цветок —

больше скверовой клумбы.

Там змеи – там змеи повисли

клубками.

Змеиные блоки.

Змеиные клубы.

Сползаются змеи, скользя и лукавя,

они прободают любые пласты!

Клубками, клубками,

клубками,

клубками

диктаторы джунглей, степей и пустынь.

И кажется —

нет на земле океанов.

Сплошное шипенье.

Засилье измен.

Сплошь – беспозвоночность.

Сплошное киванье

осклизлых, угодливых, жалящих

змей.

И кажется —

нет на земле окаянной

ни норки тепла,

что сломались орлы.

И все-таки есть на земле

Океаны, апрельские льдины,

что зубья пилы!

Да, все-таки есть на земле Океаны

и льдины, что ямбы

звонят,

что клыки!

Идут океаном апрельские ямбы…

Им так наплевать

на клубки.

«А крикливые младенцы…»

А крикливые младенцы

возомнили вдруг —

орлами…

Вы, младенцы благоденствий,

аккуратней окрыляйтесь!

Ваши крылья от кормлений

хилы.

Выхолены лапы.

Если это —

окрыленье,

какова ж тогда

крылатость?

Ваш полет не торен.

Сдобрен

жиром.

Устремленье жидко:

с лету,

к собственным гнездовьям.

Безразлично —

падаль —

живность!

Рев о деле,

а на деле

кувырканье да оранье…

А крикливые младенцы

возомнили вдруг —

орлами…

У орлов на клювах шрамы,

а на крыльях раны ружей,

но орлы гнилье не жрали —

было нужно

иль не нужно!

Подыхали —

но не жрали!

Подыхали —

клювом кверху!

Подыхали —

глотку рвали

птице, зверю, человеку,

без слюней,

без жалоб,

немо —

клювы в глотки!

когти в рыла!

За утраченное небо!

За изломанные крылья!

Подыхали, веря:

где-то,

скоро —

исполна за раны.

А крикливые младенцы

возомнили вдруг —

орлами…

Ночь 9 октября 1962 года

1. «Приснилось мне, что я оброс грибами…»

Приснилось мне, что я оброс грибами.

На горле, на ключицах, на лопатках,

как плоские листы болотных лилий,

на длинных черенках

росли грибы!

Поганки, сыроежки, грузди,

но большинство поганок.

Весь живот

в поганках.

Грудь в поганках!

В пегих!

Как волосы короткой стрижки,

часто

росли грибы.

Точно горилла шерстью,

я весь, как есть,

топорщился грибами!

На длинных черенках грибы торчали,

как плоские листы болотных лилий,

осклизлые,

но вместо хлорофилла

просвечивали —

синий, красный, желтый,

зеленый —

кровеносные сосуды.

Ого! Оригинальная грибница! —

воскликнул я, все еще склонный к шуткам.

Я хлопнул всей ладонью по грибам.

И хлопнул я,

и онемел от боли.

Как будто хлопнул по десятку бритв,

как будто бритвы

врезались в ладонь!

Грибы во сне – к болезни.

Я здоров.

Я, правда, иногда болею гриппом,

но не грибами.

«Гриб» – такой болезни

нет ни в одной из медицинских библий.

Я хлопнул.

Удивился.

И проснулся.

Грибы!

И, окончательно проснувшись,

я снова удивился наяву.

2. «Они стенографировали сны…»

Они стенографировали сны.

За стенкой – три соседние старухи,

три орлеанских девственницы, три

экс-чемпионки по шипящим звукам,

мне в спину обращенным.

Три гвардейца

из поредевшей армии непьющих!

Они во сне ворочались, рычали,

поварчивали.

Видно, состязались

во сне

на олимпийских играх склочниц.

Они стенографировали сны.

Что ж?

Разбудить старух?

Оформить форум

по формулированию болезни?

Уж то-то будет празднество маразма!

Я… окончаньем ногтя тронул кнопку.

Торшер шатнулся.

Лампа разразилась

стоваттным треугольным душем света!

Прохладой электрического душа!

И – ни гриба!

Я – чист, как гололед!

Я прыгал,

применяя все приемы

от самбо, джиу-джитсу до цыганской,

я прыгал, применяя все приемы

борьбы с собой!

Однажды оглянулся:

у шкафа вспыхнул черный человек!

Был человек весь в черном, как чернец…

Но вырез глаз, изгиб волос

и даже

мельчайшие морщины возле глаз —

как у меня.

Двойник или подвох?

Но зеркало?

Нет, зеркало —

за

шкафом,

и я – в трусах,

а он – в плаще

и в шляпе.

– Так.

Значит, это черный человек, —

подумал я…

– Явился он, —

подумал я, подумав, —

разыгрывать классический сюжет.

– Ты кто? – подумал я.

Молчанье. —

Одно к другому, и одно другого

не легче.

Поначалу: сон – грибы,

и явь —

дремучий мученик – молчальник.

– Садись, – подумал я. —

Садись, молчальник,

молочный брат необычайной ночи,

садись,

ты,

черный символ непочтенья!

Ты,

непочатый печенег молчанья!

Молочный брат необычайной ночи,

с кем

вздумал

состязаться по молчанью?

Мой дед молчал. Отец молчал,

и брат

отца.

И умирали тоже молча.

Я – третье поколение молчащих.

Эх, ты, какой ты

черный человек!

Чернявее меня,

но не чернее.

Как видишь, – я потомственный молчальник,

молчальник – профессионал.

3. «Сосуществуем мирно…»

Сосуществуем мирно:

я, будильник.

И кто главенственнее —

я или будильник?

Будильник!

Утром он визжит:

– Подъем! —

Так понимать: вставай и поднимайся!

Раз он визжит:

– Вставай и поднимайся, —

я поднимаюсь и встаю,

и снова

встаю и поднимаюсь,

и встаю!

И поднимаюсь!

И включаюсь в дело,

как честный, добросовестный рубильник.

А вечером визжит:

– Пора страстей!

Пятнадцатиминутка наслаждений! —

Так сколько

скользких

порций поцелуев

плебеям, нам,

воздаст Патриций Часа?

Железный страж мой!

Мой блюститель часа!

Тиктакает и не подозревает,

что я однажды выну молоток

и тикну так,

чтобы разбить – как можно! —

костлявое стеклянное лицо!

4. «Тот человек ни слова не сказал…»

Тот человек ни слова не сказал.

Ни слова не сказав,

ни междометья,

он промолчал

и, кажется, ушел.

И пил я пиво, черное, как небо!

И грыз я самый грозный корнеплод

двадцатого столетия —

картошку.

Она,

на мандариновые дольки

разрубленная,

отдавала рыбой.

В окне

(окно – квадратный вход в туннель

необычайной ночи)

возникали

брезентовые контуры людей.

Брезентовые космонавты ночи,

шли работяги —

пьяные в дымину,

дымились, как фруктовые деревья

весной,

а возникали,

как факелы

из космоса ночного!

И пели так, как Пятницкого хор

поет, если замедлить ход пластинки!

5. «И все же зачем он приходил?..»

И все же

зачем он приходил?

(А приходил

наверняка.)

За

чем он приходил?

«И ко сну отошли рекламы…»

И ко сну отошли рекламы.

Фонари,

фонари трехглавы.

Так и есть – фонари трехглавы:

две зеленых, над ними желтая

голова.

Ночь дремуча.

Дома дремучи.

И дремучие головешки —

бродят маленькие человечки,

и ныряют в свои кормушки,

разграфленные по этажам,

и несут иконы в кормушки,

мельтешась.

Купола, минареты, маковки

в ожидании мятежа!

Муэдзины, раввины, диаконы

предвкушают мятеж за веру,

чтоб не бысть житию двояким,

бысть – от Аз

до Ять по завету.

Нищим – наоборот – корона.

Как же наоборот доярке?

Девка в рев: не хочу коровой!

Так наивны и так банальны

помыслы о мятежной секте.

Не бывать сардельке бананом

ни на том, ни на этом свете.

Бродят маленькие человечки,

головы – головешки.

Выбирают,

во что верить?

Сколько веяний… поветрий…

Полночь

А тени возле зданий,

тени —

прочерченные криво

грани.

Взгляни туда – сюда:

антенны —

завинченные в крыши

грабли.

Сырая колобаха

ветер!

А дворников берет

зевота.

Как плети Карабаса

ветви.

И все наоборот

сегодня.

Луна,

а на граните

сухо.

Волна – невпроворот! —

лучится.

Бывает: на границе

суток

все ждешь: наоборот

случится.

Вороны, как барбосы,

лают,

и каркают собаки

грозно.

Ты ничего не бойся,

лада.

Все это – байки.

Просто – проза

моих сомнений.

Соль на марле!

К утру мои просохнут

весла.

И утром будет все

нормально,

как все, что утром,

все,

что звездно!

Первый снег

Первый снег.

Пересмех

перевертышей-снежинок

над лепными урнами.

И снижение снежинок

до земного уровня.

Первый снег.

Пар от рек.

В воду – белые занозы.

Как заносит велотрек,

первый снег заносит.

С первым снегом.

С первым следом.

Здания под слоем снега

запылают камельками.

Здания задразнит небо:

– Эх, вы, камни, камни, камни!

А по каменным палатам

ходят белые цыплята,

прыгают —

превыше крыш!

Кыш!

Кыш!

Кыш!

«Снег летит…»

Снег летит

и сям

и там,

в общем, очень деятельно.

Во дворе моем фонтан,

у фонтана дети.

Невелик объем двора —

негде и окурку!

У фонтана детвора

ваяет Снегурку.

Мо-о-ро-оз!

На снегу

чугунеет резина!

Хоть Снегурка ни гу-гу,

но вполне красива.

Дети стукают легонько

мирными сердцами,

создают из аллегорий

миросозерцанье.

У детей такой замах —

варежки насвистывают!

А зима?

Ну что ж, зима!

Пусть себе воинствует.

Гололедица

А вчера еще,

вчера

снег выкидывал коленца.

Нынче улица черна —

го-ло-ле-дица.

Холод.

У вороны лёт —

будто из больницы.

Голо.

Всюду голый лед —

без единой ниточки.

Лед горланит:

– Я – король!

Все вокруг моей оси.

Солнце – кетовой икрой.

Это я преобразил!

На морозе башмаки

восторженно каркают:

это ходят рыбаки

по зеркальным карпам.

От меня блестит заря!

И прокатные станы!

Это ходят слесаря

по легированной стали!

Дети ходят в детский сад

по леденцам! —

И сулит король-обманщик

бесчисленные горы.

Но когда-то крикнет мальчик,

что король-то

голый!

Снег в ноябре

А снежинки тают, тают.

Очаги расставлены?

Вон снежинки —

та и

та

и

та —

уже растаяли.

Что снега сползают с веток,

что грязюка – по-тюленьи,

что и травка тут же —

не обманывайтесь!

Это

временное потепленье

перед лютой стужей!

После праздника

Вот и праздник прошел.

Декорации красные сняты.

Отсалютовали, отвыкрикивали, отбабахали.

На асфальтовых лицах – трудолюбие.

(Наши азы! Наши яти!)

Трудолюбие под папахами.

По замерзшим, брезентовым улицам

бегает мальчик.

Думал: это салют,

а это пожарная колымага. Сирена.

А хотел —

самолеты, салюты, футбольные матчи.

Чтобы шар голубой

колыхался на пальце все время.

Мальчик прыгал.

Попрыгал

и скрылся за поворотом.

Алкоголик вспорхнул,

пролетел сантиметр над панелью…

Руку жмет сам себе,

поздравляет с полетом…

Где же мальчик?

А может быть, мальчик

и

не

был?

12 сов

Контуры совы

Полночь протекала тайно,

как березовые соки.

Полицейские, как пальцы,

цепенели на углах.

Только цокали овчарки

около фронтонов зданий,

да хвостами шевелили,

как холерные бациллы.

Дрема. Здания дремучи,

как страницы драматурга,

у которого действительность

за гранями страниц.

Три мильона занавесок

загораживало действо.

Три мильона абажуров нагнетало дрему.

Но зато на трубах зданий,

на вершинах водосточных

труб,

на изгородях парков,

на перилах, на антеннах —

всюду восседали совы.

Это совы! это совы!

узнаю кичливый контур!

В жутких шубах, опереньем наизнанку, —

это совы!

улыбаются надменно, раздвигая костяные

губы,

озаряя недра зданий снежнобелыми глазами.

Город мой! Моя царица,

исцарапанная клювом

сов,

оскаленных по-щучьи,

ты – плененная, нагая,

и кощунствуют над телом эти птицы,

озаряя

снежнобелыми и наглыми глазами.

Город мой! Плененный город!

Но на площади центральной

кто-то лысый и в брезенте,

будто памятник царю,

он стоял – морщины-щели, —

алой лысиной пылая,

и ладони, будто уши,

прислоняя к голове.

И казалось – он сдается,

он уже приподнял руки,

он пленен,

огромный факел,

сталевар или кузнец.

Но на деле было проще:

он и не глядел на птицу,

медленно он улыбался

под мелодии ладоней —

пятиструнных музыкальных инструментов!

Глаза совы и ее страх

На антенне, как отшельница,

взгромоздилась ты, сова.

В том квартале – в том ущелье —

ни визитов, ни зевак.

Взгромоздилась пребольшая

грусть моя – моя гроза.

Как пылают,

приближаясь,

снежнобелые глаза!

Снежнобелые, как стражи

чернокожих кораблей.

Птица полуночной страсти

в эту полночь – в кабале!

Ты напуган? Розовеешь,

разуверенный стократ?

Но гляди – в глазах у зверя

снежнобелый, —

тоже страх!

Шаги совы и ее плач

Раз-два! Раз-два!

По тротуарам шагает сова.

В прямоугольном картонном плаще.

Медный трезубец звенит на плече.

Мимо дворов – деревянных пещер

ходит сова и хохочет.

Раз-два-раз-два!

По тротуарам крадется сова.

Миллионер и бедняк! – не зевай!

Бард, изрыгающий гимны – слова!

Всех на трезубец нанижет сова,

как макароны на вилку.

Раз! Два! Раз! Два!

На тротуарах ликует сова!

Ты уползаешь? Поздно! Добит!

Печень клюет, ключицы дробит,

шрамы высасывая, долбит

клювом – как шприцем, как шприцем.

Раз… два… раз… два…

На тротуарах рыдает сова.

В тихом и темном рыданье – ни зги.

Слезы большие встают на носки.

Вот указательный палец ноги

будто свечу зажигает.

Домашняя сова

Комнату нашу оклеили.

И потолок побелили.

Зелень обойных растений.

Обойные это былинки.

Люстра сторукая в нашей

модернизированной келье.

Так охраняли Тартар

сторукие гекатонхейры.

Мы приручили сову.

К мышлению приучили.

Качественны мысли у птички.

Много их – не перечислить.

Правильны мысли у птички.

Правильны – до зевоты.

Наша семья моногамна.

Сосуществует сова

третьим домашним животным.

Что ты, жена? Штопаешь

или носки шерстяные куешь,

приподнимая иглу,

как крестоносец копье?

Скоро дожди. Пошевелят мехами.

На зиму в берлоги осядут.

Скоро зима. Окна оклеим,

выдюжим трое осаду.

Так обсуждаем мы неторопливо

неторопливые планы…

Белое, влажное небо над нами пылало!

Медная сова

По городу медленно всадник скакал.

Копыто позванивало, как стакан.

Зрачок полыхал – снежнобелая цель

на бледно-зеленом лице.

Икона! Тебя узнаю, государь!

В пернатой сутане сова-красота!

Твой – город! Тебе —

рапортующий порт.

Ты – боцман Сова, помазанник Петр.

Из меди мозги, из меди уста.

Коррозия крови на медных усах.

И капля из крови направлена вниз, —

висит помидориной на носу.

Ликуй, истеричка, изверг, садист!

Я щеки тебе на блюдце несу!

Я гол, как монгол, как череп – безмозгл.

Но ты-то скончался, я – буду, мой монстр.

Я страшный строитель. Я – стражник застав.

Когда-то моя прозвенит звезда.

Она вертикалью вонзится в Петра! —

Ни пуха, ни пера!

. . . . . . . . . . . . .

А кони-гиганты Россию несут.

А контуры догмы совиной – внизу.

Внизу византийство совиных икон

и маленький металлический конь.

Колыбельная сове

Баю-бай-баю-бай,

засыпай, моя сова.

Месяц, ясный, как май,

я тебе нарисовал.

Я тебе перепел

всех животных голоса.

Мудрый лоб твой вспотел

и болезненны глаза.

Ценен клоп и полкан.

Очи с рыбьей пеленой —

раб труда

и болван.

Но не ценится – больной.

Платят моргам, гвоздям,

авантюрам, мертвецам,

проституткам, вождям,

но не платят мудрецам.

Баю-бай, моя обуза,

умудренная сова!

Я тебя качать не буду —

засыпай сама!

Сова – часовой и приближение кузнеца. Основание петербургских фортов Петром I. Я два с половиной века назад

Антенны – тонкие фонтаны.

А полумесяц – чуть живой.

Над чернобелыми фортами

парит Сова, как часовой.

Она парит

(влажны антенны),

как ангел или как луна.

Мундир суконности отменной,

он в аксельбантах,

в галунах.

Парит, царит Сова кретинно.

И хоть кричи, хоть

не кричи.

Сопят в своих лохмотьях дивных

трудящиеся кирпичи.

А я?

В бесперспективные тетради

переосмысливаю факты.

Но вот на площади центральной

пылает человек, как факел.

Куда он? Кто он? —

неизвестно.

В брезенте. Бронзовый гонец.

– Куда, товарищ?

– Я – на зверя.

– Ты кто, товарищ?

– Я – кузнец.

Идет, в кварталы углубляясь.

Он лыс. Картав.

Не молодой.

Идет он, страшно улыбаясь,

примеривая молоток.

Вот оно, чудное мгновенье!

(К иронии не премину.)

Примеривает —

я не верю.

Поднимет молоток —

примкну.

Благодарность сове и странные предчувствия

Спасибо тебе за то и за то.

За тонус вина. И за женщин тон.

За нотные знаки твоих дождей

спасибо тебе, Сова!

За все недоделки. За тех людей

с очами овальными желудей,

меня обучающих честно лжи,

спасибо тебе, Сова!

За бездну желаний. За сучью жизнь.

За беды. Дебаты. За раж,

ранжир, —

уже по которому я не встал, —

спасибо тебе, Сова!

Спасибо! Я счастлив! Моя высота —

восток мой, где сотен весталок стан,

где дьяволу ведом, какой указ

уродуешь ты, Сова!

Я счастлив!

От нижних суставов до глаз,

что я избежал всевозможных каст,

за казнь мою завтра,

не смерть – а казнь, —

спасибо тебе, Сова!

Сова Сирин. Опять западные реформы Петра I

Птица Сирин, птица Сирин!

С животным упорством

снег идет,

как мерин сивый,

сиротлива поступь.

Медный всадник – медный символ

алчно пасть разинул.

Птица Сирин, птица Сирин!

Где твоя Россия?

Слушай:

стужа над Россией

ни черта не тает.

Птица Сирин, птица Сирин!

Нищета все та же.

Деревянная была —

каменная стала.

Посулит посмертных благ

всадник с пьедестала.

Эх, дубинушка! Науку

вспомни, добрую, народ!

Ну а если мы не ухнем,

то —

сама пойдет!

Сова и мышь

Жила-была крыша, крытая жестью.

От ржавчины

жесть была пушистая, как шерсть щенка.

Жила-была на крыше труба.

Она была страшная и черная,

как чернильница полицейского.

Труба стояла навытяжку,

как трус перед генералиссимусом.

А в квартирах уже много веков назад

укоренилось паровое отопление.

Так что труба, оказывается,

стояла без пользы —

позабытое архитектурное излишество.

Так как печи не протапливались,

то из трубы не вылетал дым.

Чтобы как-то наверстать

это упущение,

ровно в полночь,

когда часы отбивали двенадцать ударов

(и совсем не отбивали удары часы,

потому что в доме

уже много веков назад

разрушили старинные часы с боем;

в доме теперь преобладали

будильники;

значит, часы не били,

но…

как взрослые изучают книги

не вслух, а про себя, —

так и детям мерещилось,

что часы все-таки отбивают в полночь

ровно двенадцать ударов,

так же не вслух, а про себя;

так мерещилось детям,

хотя они в двенадцать часов ночи

беспробудно спали,

потому что дети укладываются рано,

в отличие от взрослых,

большинство которых по вечерам

приступает к размышлениям,

заканчивая их далеко за полночь),

итак,

в тот момент, когда часы отбивали двенадцать раз,

из трубы вылетал Кот.

Он вылетал, как дым, и такой же голубой.

Он вылетал и таял

на фоне звездного неба.

Как раз в этот момент

по крыше пробегала Мышь.

Мышь была огромна – величиной с овчарку,

и лохмата,

как овчарка, отряхивающаяся после купания.

На месте Хвоста у Мыши торчал черный зуб,

а вместо зубов торчали изо рта

32 хвоста, длинных и оголенных.

Хвосты по длине равнялись человеческой руке,

но были намного толще.

Они приподнимались и опускались,

как змеи.

А на трубе сидела Сова.

Она была крошечная, как брошка.

– Здравствуй! —

подобострастно лепетала

огромная Мышь

крошечной Сове.

– Привет… —

бурчала Сова.

– Уже полночь, —

объявляла Мышь.

– Какая ты догадливая! – изумлялась Сова. —

Мне бы никогда не додуматься,

что уже полночь! —

Мышь не понимала юмора.

Она объясняла Сове, почему полночь,

подобострастно позванивая цепью

своих умозаключений.

– Твои умозаключения очень сложны

для моего мировосприятия,

– зевнула Сова. —

Давай побеседуем о пище. —

И она алчно осмотрела огромную Мышь.

Ведь всем известно, что основная пища сов —

грызуны.

– Нет, нет, —

заторопилась Мышь.

Она опасливо поглядывала на Сову,

покачивая своими 32 хвостами,

торчащими изо рта.

– Нет, нет, лучше мы побеседуем

о международном положении.

– Чепуха! —

зевнула Сова. —

Между народами положена тоже пища.

– Давай поговорим о киноискусстве! —

закрутилась Мышь. – Как тебе нравится

изумительный последний фильм?

– Чепуха! Последний фильм – чушь

гороховая! – начала гневаться Сова

и, вспомнив о горохе, облизнулась.

– Как ты думаешь, откуда произошло

слово «Мышь»? – выпалила Мышь.

– Откуда? – вяло поинтересовалась Сова.

– От мыш – ления.

– Чепуха! – отрицательно захохотала Сова. —

Слово «Мышь» произошло

от вы – кормыш.

Вы – корм, Мышь!

Стало светать.

Проснулся дворник. Дворник – женщина.

У нее было бледное татарское лицо

и квадратные очки в медной оправе.

Она закурила трубку.

Искры вылетали из гортани трубки,

подобно молниям.

Дворник приготовила метлу

в положении «к бою готовсь».

Как раз в этот момент часы пробили

шесть раз.

А когда часы били шесть раз,

тогда Сова начинала очень быстро

увеличиваться в размерах,

а Мышь – уменьшаться.

Через несколько секунд

Сова достигла размеров здания,

а Мышь —

уменьшилась до размеров мизинца.

Сова торжествовала.

Теперь она сожрет Мышь

безо всяких собеседований.

Перья топорщились на ее лице —

каждое перо по длине и толщине

равнялось человеческой руке.

Но Сова уже стала настолько велика,

что ей уже была не видна Мышь.

Сова сидела,

гневно вращая голодными глазами.

Казалось, что это вращаются,

пылая спицами,

два огромных велосипедных колеса!

Никто из жителей здания не догадывался,

что каждую ночь на их крыше

происходит сцена, изображенная мной.

Нелепая сцена!

Почему, когда Мышь бывает огромной,

как овчарка, почему у нее

не появляется замысла сожрать Сову?

Почему Кот не обращает внимания на Мышь?

В этом способны разобраться лишь дети

моей страны.

Когда часы отбивали шестой раз,

то Кот, растаявший на фоне

звездного неба,

собирал свое тело по каплям, как туча,

сгущался

и, синий, влетал обратно в трубу.

А несколько миллионов радиоприемников,

размещенных в недрах здания,

выговаривали единым

жизнеутверждающим голосом:

– С добрым утром, товарищи!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?