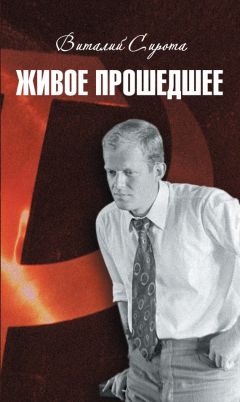

Текст книги "Живое прошедшее"

Автор книги: Виталий Сирота

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Брат

Мой брат Анатолий родился в 1932 году в Сясьстрое. Раннее детство провел в Ленинграде, откуда во время войны эвакуировался с мамой на Урал. По ее рассказам, брат был отличным помощником в домашних делах и уходе за мной новорожденным: мама работала на военном заводе в жестком режиме того времени. Когда брат стал старше, его отношение к быту сильно изменилось, к большому удивлению мамы, – он стал считать эту сторону жизни сугубо второстепенной, а главным, существенным и интересным – учебу, работу, чтение. В школе у него было много друзей. Он относился к ним несколько романтически. Думаю, что Толя и его товарищи, несмотря на военное детство, в среднем были намного образованнее сегодняшних старшеклассников.

«Промывали мозги» тому поколению очень сильно. Их учитель истории Мирон Михайлович, например, требовал, чтобы его ученики, отвечая урок, говорили: «Врангель выполз из Крыма». Другие слова, кроме «выполз», не годились.

После школы брат поступил в Химико-технологический институт им. Ленсовета на направление ядерной физико-химии. Учился с интересом, напряженно. От усиленных занятий у него ухудшилось зрение, и он стал носить очки. Но, несмотря на усердие в учебе, на первых курсах он был отчислен с этого направления. Причиной была, очевидно, национальность мамы. Я знаю еще несколько подобных историй. Подлинную причину, конечно, никто не озвучивал, приводились другие – надуманные – объяснения. Такие болезненные истории, конечно, влияли на отношение брата к власти. Он перевелся на полимерное направление и после окончания института был направлен на химический завод во Владимир.

Работая на заводе, брат нашел себе в Москве научного руководителя, подготовил и защитил кандидатскую диссертацию. Вернувшись в Ленинград, долгие годы работал в научно-производственном объединении «Пластполимер», стал доктором наук, профессором. К работе и науке он относился всегда с интересом и особой преданностью.

Так же относился брат к культуре. Как-то мы были с ним в байдарочном походе. Он плыл на лодке в паре с приятелем. Мы переплывали большое озеро, и я увидел со своей байдарки, что брат, сидя позади напарника, увлеченно читает книгу, напарник же гребет за двоих, не подозревая об этом. Это был не паразитизм, а увлеченность самым любимым и стоящим, по мнению брата, занятием.

К вопросам порядочности брат всегда относился щепетильно, в семейных разговорах оценивая действия людей по собственной особой мерке. Говорил он на эту тему эмоционально и убедительно. Обсуждаться могли события на работе либо публичные люди – видные политики, деятели искусства. Подлости в той среде было предостаточно, вроде подписания погромных писем или угодливых выступлений перед властями.

Как-то в начале 1970-х годов мы с братом были в гостях у прозаика, мало известного своими произведениями, но заметного администратора в Союзе писателей. Квартира выглядела непривычно благополучно для тех лет. Потом Анатолий сказал, что больше сюда не пойдет, так как богатство этого дома слишком велико для настоящего писателя.

Политические темы сильно интересовали брата. Однажды вечером он допоздна спорил с дядей Николаем Николаевичем, державшимся на людях официальной точки зрения. Спорили тихо, будто опасаясь чего-то. Никаких подвижек в их позициях не происходило, обе стороны были умны и находчивы. Наконец брат сказал: «Если вы правы и все так хорошо, то почему мы говорим шепотом?» Оба рассмеялись и разошлись.

По моим наблюдениям, такого рода споры бесплодны. Мне иногда кажется, что основа политических взглядов заложена в человеке с детства и как-то связана с его психофизическими особенностями. Во всяком случае, мои предпочтения были ясны уже в детском саду. Подобное я слышал от многих своих друзей.

На меня подростка брат оказал очень большое влияние именно благодаря бескомпромиссности своей позиции, напористости и ярости в ее отстаивании. Ориентируясь на брата, я старался ставить перед собой большие, по моим понятиям, цели и достигать их по возможности правильным путем. Истины типа «хочешь жить – умей вертеться» меня не привлекали.

О здоровье брат никогда особо не беспокоился. Тем не менее, несмотря на многолетнюю работу во вредных условиях химических лабораторий и производств, в свои восемьдесят с лишним лет он, слава Богу, здоров и деятелен.

Детство и юность

Я родился 31 января 1944 года в Краснокамске, на Урале, где мама была в эвакуации и работала на военном заводе. Помню я себя примерно с 1947 года, когда мы поселились в 109-й женской школе г. Ленинграда.

Жилось мне там хорошо: квартира в школе была просторной, двор – большим и зеленым. Родители работали, брат учился. Я рос с няней – Тасей Полетаевой. Но это не значит, что родители спихнули меня на нее. Я постоянно чувствовал, что они рядом, и понимал: они заняты важным делом. Сейчас я думаю, что занятость родителей двояко сказывается на детях: с одной стороны, дети недополучают общения с родителями, а с другой – уважают их за достижения, гордятся перед сверстниками. Такие родители, в принципе, могут больше дать детям за меньшее время общения.

Как-то я с Тасей пошел в общежитие завода «Светлана» – в гости к ее подругам. Помню большую светлую пустоватую комнату и в ней несколько аккуратно застеленных кроватей. Подруги Таси, молодые женщины, обрадовались нам и предложили «попить кипяточку». Я подумал, что будем пить чай с какими-нибудь сухариками. Но в граненые стаканы разлили чистый кипяток. Все пили его с удовольствием и дружески болтали.

Тася (Анастасия) Полетаева приехала в Ленинград из деревни Жарки Череповецкого района Вологодской области. Это была молодая, смугловатая, немного застенчивая женщина. Она заметно хромала – ее лягнула лошадь на лесозаготовках. По этой же причине у нее были какие-то болезни внутренних органов. В нашей семье ее любили. Я вспоминаю ее не очень отчетливо, но с нежностью. Уже во взрослой жизни я испытывал труднообъяснимую симпатию к некоторым женщинам, а потом понимал, что причина – в их сходстве с Тасей. Говорила она с сильным череповецким акцентом, хотя и очень хотела говорить правильно. Лет в тридцать пять она вернулась в деревню и, кажется, вскоре умерла.

Мой детский сад находился на Кантемировской улице, около пересечения с проспектом Карла Маркса. Помню, как мы проходили с отцом мимо кондитерской фабрики им. А. И. Микояна. Там на улице всегда стоял вкусный конфетный запах. Отец говорил мне, что с этим запахом можно пить чай вместо сахара. Сейчас эта фабрика не работает, конфетного запаха на улице нет, помещения сдаются под офисы.

Общее впечатление от детского сада осталось как от чего-то казенного. Здесь у детей формировались добродетели советского человека: терпение, невзыскательность, послушание, коллективизм. Разучивали стихи про Ленина и Сталина: «На дубу зеленом два сокола ясных…» Детей приучали не высовываться, быть как все. Тех, кто выделялся на общем фоне, нередко дразнили: «выскочка», «много о себе понимает». Вероятно, это было оборотной стороной коллективизма, который старательно культивировался в детском саду и потом в школе. Индивидуализм считался вредным, чуждым социалистической жизни. Воспитывалось равенство – но не в смысле равенства возможностей, а смысле единообразия, некой обезличенности. Хорошо помню, что уже в детском саду некоторая стадность в поведении детей, официоз, который я чувствовал, мне не нравились.

Ребенок рано начинал понимать, что он «не сахарный» и что следует подчиняться заведенному порядку, делать «как положено», что, в конце концов, ждать особых радостей и теплоты от окружающих не следует.

Коллективистское воспитание я вспомнил не так давно, стоя в Нью-Йорке перед небоскребом Рокфеллер-центра. Был жаркий летний день. Перед зданием – небольшой искусственный каток с бело-голубым льдом, как и задумывалось основателем-миллиардером. На льду – ярко одетые девочки-фигуристки. На камне рядом выбиты слова Рокфеллера с похвалой индивидуализму и частной инициативе. Вся эта картина говорила в пользу слов Рокфеллера, а не доктрины коллективизма.

В детстве нас регулярно взвешивали и обмеривали, заботились, чтобы мы поправлялись: давали рыбий жир и т. п. Только в далеком детстве я видел, как врач, придя домой к больному ребенку, прежде чем подойти к нему, мыл, а потом грел (!) руки. Советская это заслуга или остатки старых традиций, не знаю, но позже я такого уже не видел.

Многое проходило под знаком совсем недавней войны: игры, где ребята делились на «немцев» и «наших», военная тематика стихов на детских праздниках, бесконечные военные фильмы, где немцы представлялись в карикатурно-плакатном виде.

В первый класс я пошел в 109-ю женскую школу, помню, что писал на обложках тетрадей: «ученик 109-й женской школы…» Видимо, это было уже перед самой отменой раздельного обучения. Вскоре мы переехали на проспект Карла Маркса, и я продолжил обучение в 123-й школе, куда отец перешел работать. Воспоминания о начальной школе у меня примерно те же, что и о детском саде, – нечто довольно безрадостное и холодно-казенное. Помню темноватые коридоры с деревянными полами, покрытыми специфической красновато-оранжевой мастикой. Эти полы периодически натирали работники-инвалиды.

Думаю, что о радости детей в школьных стенах не заботились. Вероятно, приоритетом были порядок и поддержание элементарного жизнеобеспечения школы.

Первое время после того, как я перешел в 123-ю школу, обучение продолжало быть раздельным. Потом в классе появились девочки – таинственные, манящие существа. Мои попытки ухаживать за ними оказались неуспешными. Вероятно, я относился к объектам ухаживания слишком уважительно, что, скорее всего, было скучновато для них. Я с удивлением смотрел на более удачливых мальчиков, которые начинали отношения с дерганья за косу и других грубоватых действий. Девочки громко протестовали, но оказывалось, что часто натиск приносит плоды. Такое превращение обиды и протеста в успех и сейчас остается для меня тайной. Ставили и ставят меня в тупик и другие особенности женской психологии: например, когда говорится одно, а подразумевается другое. Так, Анна Каренина, сердясь на Вронского, наказывала горничной сказать ему, что у нее болит голова и она просит не входить к ней. Потом в своей комнате Анна загадывала: «Если он придет, несмотря на слова горничной, то, значит, он еще любит». Я-то, конечно, не стал бы входить после запрета и, как показывают жизнь и Толстой, был бы неправ. Слабым утешением мне может быть то, что Вронский, отлично знавший женщин и любивший Анну, тоже так и не вошел в комнату.

Мою первую симпатию звали Наташа Антонова. День рождения у нее был в начале апреля. Я купил ей на день рождения букетик гиацинтов. Вручить постеснялся, оставил на лестничной площадке около ее двери, позвонил и убежал. Ясно, что с такой манерой ухаживания успеха я не имел. Позже, уже в старших классах, в ее глазах я, похоже, выглядел много привлекательнее.

В начале учебного года учитель обычно знакомился с классом, зачитывал вслух из журнала сведения о семье каждого из учеников, и мы должны были это подтвердить. Тогда я узнал, что лишь у нескольких учеников в классе были отцы; это было такой же редкостью, как отдельная квартира.

Когда я учился в третьем или четвертом классе, умер Сталин. Помню, как я шел из школы домой, как раздались заводские гудки и остановилось все движение на улице. Особенной реакции родителей и соседей на это событие я не заметил.

Помню смену властителей: Маленков-Хрущёв, суд над Берией, песенки вроде «Наш предатель Берия вышел из доверия…» или «Растет на юге алыча не для Лаврентий Палыча (Берии), а для Климент Ефремыча (Ворошилова) и Вячеслав Михалыча (Молотова)…»

О давке на похоронах Сталина я, естественно, не знал. Знакомый москвич впоследствии рассказал, как мальчиком видел в московских переулках грузовик с кузовом, наполненным галошами, – последствия этой давки.

Важнейшее место в нашей жизни занимал двор. Детей в плотно населенном доме жило много, матери работали, отцов, повторюсь, как правило, не было, и ребята проводили время во дворе до глубокого вечера. Мы знали множество игр, которые требовали подвижности и ловкости. Забавы наши иногда бывали опасными – например, прыжки с крыш сараев в сугробы. Из-за всеобщей бедности «оснащение» наших игр было убогим. Мячи были со шнуровкой и надувались ртом, да и они были ценностью. Хоккейные клюшки мы делали сами, лыжи были дешевыми, с простейшими креплениями, сделанными из резиновых трубок, которые покупались в аптеке. На ногах – валенки или, в лучшем случае, дешевые грубые лыжные ботинки. Когда я сильно падал, съезжая с горы на лыжах, и потом приходил в себя, первая мысль была: «Целы ли лыжи?» – и лишь потом я начинал шевелить руками и ногами, проверяя, целы ли они. Одевались для спортивных и других игр в удобную, но далеко не новую одежду. Поэтому сегодня мне трудно привыкнуть к тому, что мальчики играют в футбол на дворовых площадках в дорогой спортивной одежде.

Моя обычная, неспортивная, одежда какое-то время состояла из перешитых отцовских флотских брюк (они назывались «клеши») и старых полуботинок. И то и другое ранее уже относил мой старший брат. Такой небогатый гардероб, конечно, не радовал, но и не особенно огорчал. Это была норма. Все было, конечно, довольно чистое и отглаженное, а дальше твой успех зависел от твоих достоинств. Для мальчика это в первую очередь сила и уверенность в себе.

Главные авторитеты для детей были не в семье, а во дворе. Потерять лицо было страшно. Сначала, когда я был новеньким во дворе и ко мне приглядывались, мое частичное еврейство являлось важным отрицательным фактором в глазах других детей. Я понял, что, по мнению других, быть евреем плохо. Плохо – и все, без обсуждения. Потом эта тема по отношению ко мне, правда, рассосалась, и я стал общаться с ребятами на равных. Дети просто повторяли то, что говорилось у них дома. Пожалуй, именно тогда я впервые почувствовал «неуютность» своей национальной принадлежности.

В нашей квартире проживала еще одна семья. Ее главой была бабушка Ольга Захаровна. Она с мужем Михаилом Васильевичем жила в этой квартире со времен революции. Ольга Захаровна была, кажется, прислугой у полицейского чина, жившего здесь же. Полицейский революцию не пережил, а Ольга Захаровна с Михаилом Васильевичем остались в квартире. Здесь они, по их словам, «из окон смотрели на революцию», а потом – на войну… О блокаде Ольга Захаровна много не рассказывала, но все ее поведение на кухне: бережное отношение к продуктам, сосредоточенное и даже истовое собирание в ладонь всех хлебных крошек со стола и отправка собранного в рот – о многом говорило. Я до сих пор не могу выкинуть черствый хлеб, мне непросто оставить еду на тарелке, как этого требуют правила приличия.

Читал я в школе, как теперь выясняется, в основном вечную детскую классику

В октябре 1956 года произошли так называемые «венгерские события». Газеты наши печатали снимки замученных коммунистов. Подавалось все как контрреволюционный мятеж, подготовленный иностранными спецслужбами. Советская армия подавила это выступление. Через несколько десятков лет правительство, уже российское, признало, что в Венгрии было действительно народное восстание, и извинилось за действия своей страны. Когда я учился в университете, преподаватель военной кафедры, принимавший участие в этих боях, рассказал, что у венгерских войск, укомплектованных советским оружием, не было некоторых (детали здесь не важны) новинок, имевшихся у советской армии, что, естественно, обеспечило той преимущество. Называлась цифра потерь венгров в уличных боях в Будапеште – 60 тысяч человек.

Всю свою жизнь (за коротким исключением в 1990-е годы) я слышу про коварную роль зарубежных спецслужб, «третьих сил» и «пятой колонны». Эти силы могли вызывать осложнения в отношениях с интеллигенцией, политические и даже военные события. Кончалось это всегда так же, как в случае с венгерскими событиями: официально признавалось, что причины проблем носили внутренний характер.

Правление Н. С. Хрущёва с самого начала сопровождалось анекдотами о нем. При Сталине такого не было. В анекдотах Никита Сергеевич безжалостно высмеивался. А ведь Н. С. Хрущёв, при всех его очевидных недостатках, был много более гуманен, чем Сталин. Как мне казалось, чем демократичнее был Хрущёв, тем меньше народ его уважал…

Мою маму называли в доме «жиличкой Ольги Захаровны». Ладили мы с соседями очень неплохо. Много позже, когда родился наш сын Егор, Ольга Захаровна стала для нас практически родной бабушкой, а Егор считал всю нашу коммунальную квартиру своей территорией.

Жильцы дома часто собирались на нашей кухне у Ольги Захаровны поговорить на житейские темы. Очень важным событием было посещение квартир сотрудником «Ленэнерго», который записывал показания счетчика и выдавал платежные квитанции. Жильцы бежали к соседям сообщить сумму платежа немедленно после получения счета, а потом у нас на кухне эта тема обсуждалась уже более детально, спокойно и в масштабе всего дома.

Я был своим в этой среде, часто подобные собрания происходили на кухне, когда я обедал после школы. Иногда меня просили позвонить кому-нибудь по телефону: «Виталик, собери номер». Я «собирал» и передавал трубку для разговора. Самостоятельно соседи набрать нужный номер телефона не могли.

Наши соседи были очень небогаты даже для того времени. Вот пример: из овощного магазина во дворе часто выбрасывали подгнившие овощи и фрукты, которые перебирались жильцами, и часть шла в дело – например, в компот или в еду коту.

Практически все были в одинаковой степени бедны, но отзывчивы на беду ближнего. Если бы незнакомый человек в бедственном положении попросился переночевать, его, скорее всего, пустили бы, и, конечно, без всякой платы. Но эти же соседи по-другому относились к более благополучным людям. Как-то этажом выше появились новые жильцы, которые заняли всю квартиру. Отдельная квартира! Невиданное для обитателей дома событие бурно обсуждалось на нашей кухне. Вскоре новые жильцы затеяли ремонт. Это подлило масла в огонь. В нашей квартире обсуждался возможный вред от ремонта – провалится потолок от устанавливаемой ванны и т. д. Меня просили позвонить и нажаловаться то в пожарную инспекцию, то в какую-нибудь другую инстанцию. Я говорил, что позвоню, если будет ясна конкретная опасность от ремонта. Бабушки задумывались, но ничего конкретного не находилось. В конце концов мне было предложено позвонить «куда следует». То есть бабушки не могли пользоваться телефоном, но отлично знали об инстанции «куда следует» и ничуть не жалели незнакомых им соседей сверху, собираясь сообщить о них в органы.

Не так давно, в конце 2000-х, один случай напомнил мне рассказанную выше историю. Я ехал на дорогой машине с водителем в центре Петербурга. Мы попытались припарковаться, частично заехав на тротуар, подобно соседним авто. Но на свободном месте стояла группа итальянских туристов. Машина очень осторожно «подперла» группу и остановилась, ожидая, когда туристы подвинутся. Некоторые туристы видели нас с самого начала и приветственно улыбались, другие обратили на нас внимание уже когда группа двинулась. Теперь улыбались и что-то доброжелательно говорили уже почти все. Причем улыбались больше мне, чем водителю. Мы с водителем потом обсудили эпизод и решили, что улыбки означали просто радость бытия, благодарность за наше терпение, некую поддержку и поздравление с успехом, имея в виду дорогую машину.

Так вот, ни одно из этих чувств, а уж тем более уважение к материальному успеху ближнего, не было присуще обитателям нашего дома. В доме не было газа, центрального отопления, горячей воды, в квартире – ванной и душа. Раз в неделю, по выходным, мылись в бане около Гренадерского моста. Я ходил туда с отцом. Выходил пораньше и занимал очередь. Мужской класс был на четвертом этаже, а очередь начиналась внизу, у кассы. Я покупал билеты и занимал очередь, садился в ее хвосте на небольшой жесткий чемоданчик и открывал книгу. Когда кто-то выходил, помывшись, человек из очереди входил в класс, и я переставлял свой чемоданчик на одну ступеньку вверх. Часа через два я приближался к дверям в класс, к этому моменту подходил отец. В раздевалке было довольно сыро и грязно, на сиденье и на полу раскладывали газетки. Люди мылись с удовольствием. Для инвалидов войны, которых было много, выделялись специальные места. Домой из бани мы шли не спеша, беседуя на разные темы. Дома с удовольствием, которое понимали и разделяли домашние и соседи, пили чай. Отец покупал себе пиво, чаще всего «Мартовское». Поход в баню был важным и приятным событием в жизни жильцов дома. Ольга Захаровна, например, готовилась к нему загодя и потом долго смаковала прошедшее. Детали несколько дней обсуждались с соседями на кухонных посиделках. Ольга Захаровна считала, что регулярное мытье спасло их в блокаду, поскольку не давало им морально и физически опускаться и этим поддерживало.

Большим событием в детстве были праздничные демонстрации дважды в год – на 7 ноября и 1 мая. Выборгская сторона, где мы жили, была заводским районом, и мимо нашего дома проходили колонны больших предприятий – рядом находились заводы им. Карла Маркса, «Красная Заря», им. «Комсомольской Правды», ГОМЗ (нынешний ЛОМО) и много других. Все они выпускали военную продукцию и немного гражданской. Для детских глаз это выглядело радостным событием: во главе шли и играли оркестры, люди были по-праздничному одеты и пребывали, опять же на детский взгляд, в приподнятом настроении. Казенщины не чувствовалось. На тротуарах продавалась всякая праздничная мелочевка: раскидай, пищалки «уйди-уйди», глиняные свистульки, сладости, бумажные цветы… (Современному читателю, думаю, стоит пояснить, что раскидай – это шарик размером с мячик для пинг-понга – опилки, обернутые в фольгу и обмотанные нитками. К шарику крепится резиновый жгутик длиной около метра. Если, держа жгутик в руке, бросить шарик, он возвращается к тебе, как бумеранг. Пищалка «уйди-уйди» делалась из воздушного шарика с маленькой трубочкой. Шарик надувался через трубочку, потом ему давали сдуваться. Воздух, выходя через трубочку, издавал пронзительный звук, из-за которого игрушка и называлась «уйди-уйди».) Мы старались сэкономить на школьных завтраках и тайком от родителей подкопить немного денег на покупку этих мелочей. А вечером на Неве, в районе «Авроры», праздник завершался салютом, на который мы обязательно бегали.

Иногда наши игры во дворе прерывались своеобразным заработком – когда в соседних магазинах «выбрасывали» дефицитные продукты, за которыми выстраивались на тротуарах длинные, толстые хвосты очередей. Стоять в очереди надо было долго, часами, а иногда, например за мукой к Пасхе, и ночами. Действовали ограничения – например, не более десяти яиц одному покупателю, или, как тогда говорили, «в одни руки». Часто женщины из очереди, желая купить больше этой куцей нормы, подзывали нас и просили постоять с ними в очереди, чтобы они могли взять двойную норму. За это нам покупали мороженое. Вообще стояние в очередях занимало много времени и составляло значительный кусок жизни. В очередях существовал свой язык, свои правила поведения, там люди много общались, иногда ссорились. Это был один из классов школы общежития.

В первых классах общеобразовательной школы я был октябренком, а в третьем, кажется, меня приняли в пионеры. Церемония состоялась на борту крейсера «Аврора», и проводил ее Александр Викторович Белышев – комиссар крейсера во время революции, тот самый, при котором состоялся исторический залп «Авроры», а точнее, выстрел из носового орудия. Все было довольно торжественно и волнующе. Но когда я пришел домой в новом красном галстуке, брат иронично сказал: «Ну вот, теперь квартиру дадут» (мы по-прежнему жили в коммуналке), что сильно снизило торжественность момента.

Летние каникулы я обычно проводил с отцом на юге, чаще на Черноморском побережье. У него, как у учителя, был большой отпуск, и он любил юг. Ездили только поездом, в плацкартном вагоне. Купейный, а тем более мягкий вагон были непозволительной роскошью. Путешествие в поезде было уже отпуском, маленьким праздником. Ехали довольно долго, в пути соседи знакомились, ели домашнюю еду, пили чай, мужчины часто были в вагоне в пижамах. На станциях выходили погулять, купить у бабушек вареной картошки с укропом или чего-нибудь в этом роде. Были станции, знаменитые каким-нибудь товаром: яблоками, грибами, рыбой или фруктами. Остановок на этих станциях ждали и с азартом там закупались.

Все трепетно следили за ценами, особенно на обратном пути, когда на станциях покупали впрок фрукты. Велись разговоры: «Как вы отдохнули?» – «Хорошо, помидоры – пятьдесят копеек, сливы – …» Дома привезенные фрукты раскладывали на бумаге и постепенно съедали. Ели в первую очередь то, что начинало портиться. Естественно, при такой системе ели все время чуть испорченное.

В таких поездках, в частности в разговорах с местными жителями, мы на себе ощущали характерную черту того времени – уважительное и особенно доброжелательное отношение к ленинградцам. Им проще было снять комнату в курортном местечке, им охотнее помогали в бытовых мелочах. Считалось, что ленинградцы лучше показали себя во время войны, чем, допустим, москвичи.

Несколько раз я ездил в пионерские лагеря. Запомнились утренние умывания на улице у рукомойника, который представлял собой длинную трубу с кранами и длинное корыто, через которое сливалась вода. Утра часто были очень прохладные, дощатый настил на земле – мокрый и холодный. И запах земляничного мыла. В лагерях мне не очень нравилось, было немного одиноко, по-детдомовски. Но кормили неплохо. В послевоенные годы следили, чтобы ребята выросли и поправились – их обмеривали и взвешивали. «На сколько поправился?» – это был обычный вопрос после летних каникул.

Моя «Записная книжка пионера»

После отца директором школы стал Владимир Васильевич Байков. Он же преподавал у нас историю. Владимир Васильевич имел аскетичный, подтянутый вид, был контужен на войне, отчего его лицо немного подергивалось. Мы его побаивались.

В школе, как и во всей стране, боролись со стилягами. Прямо с урока со скандалом отправляли в парикмахерскую, если мальчик приходил с модной тогда стрижкой «канадка».

На школьных вечерах строго следили за правильностью музыки и манерой танца. Как-то на моих глазах Владимир Васильевич резко вошел в радиоузел и разбил пластинку с музыкой, напоминавшей джазовую, поставил пластинку с песней «Летите, голуби, летите…» и, удовлетворенный, вышел. Спустя десяток лет я пришел на вечер встречи в школу. Играл плохонький школьный джазовый оркестрик. Владимир Васильевич, кажется чуть под хмельком, терпимо слушал его и лишь неуверенно улыбнулся в ответ на мой немой вопрос. Так рушились основы. Мне и сейчас немного жаль Владимира Васильевича. Я думаю, он был искренен, разбивая пластинку, и имел на это право, пройдя войну и другие невзгоды того времени.

Почему-то коммунистические власти джаз не любили, причем не только в нашей стране, но и во всем соцлагере. Мне же эта музыка очень нравилась. Я слушал ее по приемнику «Балтика». Были специальные джазовые передачи по «Голосу Америки». Их вел Уиллис Коновер. Как сейчас помню его низкий, бархатный бас и слова «Now it's time for jazz». Эту передачу не глушили, видимо, потому, что она была на английском языке. Ее слушали многие во всем Советском Союзе. Как-то в студенчестве мы поехали в Прибалтику «погулять», и в Каунасе стала назревать потасовка с местной молодежью из-за девушек. Так вот, все кончилось миром, когда выяснилось, что мы, как и они, слушаем и любим Уиллиса Коновера.

Первыми моими настоящими пластинками с джазовой музыкой были диски с записями большого концертно-эстрадного чехословацкого оркестра Карела Влаха, которые я купил у приятеля по ватерпольной команде Алика Эрштрема. Летом 2011 года, разбирая оставленные хозяевами старые вещи в купленном нами чешском доме, я увидел эти самые диски, почувствовал легкую грусть и почти родственные чувства к бывшим владельцам – очень пожилым чешским интеллигентам.

Первым большим и, по счастью, первоклассным джазовым оркестром, который я услышал, был оркестр Иосифа Вайнштейна. Там играли знаменитые сейчас мультиинструменталист Давид Голощёкин, саксофонист Геннадий Гольдштейн, трубач Константин Носов. Услышал я их в конце 1950-х годов на танцевальных вечерах во Дворце культуры промкооперации, сейчас это ДК им. Ленсовета. Это были интересные вечера – в перерывах между отделениями танцующие выходили проветриться и зал заполняла другая публика, специально дожидавшаяся перерыва. Люди плотно стояли в зале, оркестр исполнял джазовые стандарты. По-моему, играли превосходно. Оркестранты были хорошо одеты, молоды, привлекательны и полны энтузиазма. Публика блаженствовала. Думаю, что люди наслаждались не только музыкой. Им казалось, что сквозь ауру любимых звуков проглядывает лицо иного мира: свободы выражения чувств, хорошего вкуса и естественного человеческого поведения… Перерыв кончался, публика менялась, танцевальный вечер продолжался.

Недавно, спустя полвека, я был в Джазовой филармонии, которую основал Давид Голощёкин. Играл оркестр под управлением Г. Гольдштейна. Я опять окунулся в любимую атмосферу. Причем тема свободы прямо звучала в комментариях ведущего. Там же я узнал, что в живых остались лишь четверо музыкантов из оркестра Вайнштейна…

На один из таких вечеров во Дворце культуры Ленсовета я пришел с венгерским химиком, которого брат попросил развлечь. Я вспомнил об этом, потому что в те годы любой иностранец был дивным зверем и все детали его одежды и поведения привлекали внимание и запоминались. Недавно знакомый чех рассказал мне, что во время службы в армии он побывал в СССР. Где-то в глубине России он ехал на поезде, заболел и оказался в больнице небольшого придорожного городка. Народ в этом городке пользовался всяким случаем, чтобы зайти в палату и посмотреть на живого человека из Чехословакии. На него смотрели, как на диковинного обитателя зоопарка. Я отлично понимаю, о чем он говорил, потому что сам мог быть одним из таких зрителей.

Позже, в более либеральные времена, я слушал оркестр Вайнштейна уже на джазовых концертах. Концерты часто вел музыкальный критик Владимир Фейертаг. Я слушаю его и сейчас, спустя почти пятьдесят лет, на концертах и по радио. В те годы В. Б. Фейертаг выступал с лекциями о джазе в студенческих аудиториях, слушали его, буквально затаив дыхание.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?