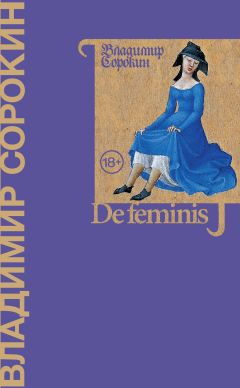

Текст книги "De feminis"

Автор книги: Владимир Сорокин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

– Avec plaisir!

Они устроились на корме спереди. Катер отчалил. На палубе присутствовали редкие пассажиры.

Катер поплыл, рассекая сонную воду. Виктория рассекала взглядом влажное пространство.

Борис с нескрываемой ненавистью обсасывал глазами её острый профиль:

– Я сжечь её хотел, колдунью злую, но у неё нашлись проклятые слова.

– И вновь я увидал её живую: вся в пламени и в искрах голова, – донеслось в ответ.

Борис ударил кулаком в леерную стойку так, что та загудела:

– Язычница! Как можно сочетать твою любовь с моею верой? Ты хочешь красным полымем пылать, а мне – золой томиться серой.

Острый профиль Виктории молча разрезал нечистую воду Москвы-реки. Борис торжествующе воздел кулаки к высокому небу, раскрыл их двумя победными звёздами-пятернями. И набрал в лёгкие побольше речного воздуха для торжествующего крика.

Но тут губы Виктории беспощадно разошлись:

– Ищи себе языческой души, такой же пламенной и бурной, – и двух огней широкие ковши одной скуются яркой урной.

Борис замер с воздетыми руками, словно Орион, пронзённый стрелой Дианы. Вместо победного вопля изо рта его бесцветной змеёй выполз стон разочарования в себе.

Чтобы прийти в себя, разочарованного собою, ему пришлось нанести по стойке ещё несколько гулких ударов.

Виктория качала левой ногой, положив её на правую.

Борис наступил на горло своему разочарованию:

– Пришла опять, желаньем поцелуя и грешной наготы в последний раз покойника волнуя, и сыплешь мне цветы.

Её нога качнулась в такт размеру:

– А мне в гробу приятно и удобно, я счастлив, – я любим! Восходит надо мною так незлобно кадильный синий дым.

Теперь Борис замолчал надолго.

Молча проплыли мимо Кремля.

– Я проголодалась, – сообщила Виктория.

Он кивнул.

Они сошли на Фрунзенской набережной. Неподалёку покачивался плавучий ресторан.

– Сюда? – рассеянно предложил Борис.

– Сегодня мне почему-то всё равно, куда и с кем, – ответила она.

– Потому что сегодня вы злая и бесчувственная.

– Я обычная, обычная…

Вскоре они сидели на веранде ресторана и Виктория пригубливала тосканское вино.

Борис заказал себе водки. Выпив рюмку, он кинул в рот большую жирную маслину, зло пожевал и громко выплюнул косточку на пол:

– Листья падали, падали, падали, и никто им не мог помешать.

Виктория сделала глоток:

– От гниющих цветов, как от падали, тяжело становилось дышать.

Борис с ненавистью уставился на неё.

– Ну что вы яритесь, юноша. – Она спокойно выдержала его взор. – Я же не принуждала вас к договору.

– Скажите, Виктория, вы… человек?

– Сдаётся мне, что да.

– Может, вы репликант?

– Не играйте в голливудскую банальщину. Это не ваше. И не наше.

– Но я теряюсь! Просто теряюсь!

– О, ещё не всё потеряно, друг мой. – Она подняла бокал. – Хочу выпить за вашу настойчивость.

Он молча налил себе водки и тут же размашисто выпил, запрокидывая голову. Виктория отпила, покачала бокал, ловя вином уходящее золото солнца. Снова отпила.

Подошёл рослый официант.

– Я хочу рыбу из Средиземного моря, – сообщила ему Виктория.

– А я… не знаю… что-нибудь… – забормотал Борис. – Мясо… мясо какого-нибудь быка…

– Есть дорада и сибас, аргентинская говядина, свинина тамбовская, цыплята подмосковные, – забубнил официант.

– Дорада.

– Бык.

Официант исчез.

Борис снова выпил.

Виктория с полуулыбкой разглядывала его краснеющее от водки лицо:

– Вы сейчас напьётесь и начнёте читать Есенина.

– Я из него почти ничего не помню. Сыпь, гармоника, частую, частую…

– Пей, выдра, пей… – Она утопила смешок в бокале. – Пью.

Уперевшись взглядом в её бледное лицо, Борис почти запел:

– Зелёною кровью дубов и могильной травы когда-нибудь станет любовников томная кровь.

– И ветер, что им шелестел при разлуке: “Увы”, “Увы” прошуршит над другими влюблёнными вновь. Послушайте, Борис. Давайте не будем смешивать поэзию с едой. Смените слова на мясо. Временно.

Они замолчали.

Быстро прикончив двухсотграммовый графинчик водки, Борис угрюмо заказал трёхсотграммовый. Чем больше он пил, тем мрачнее становился. Виктория потягивала вино, глядя в свои миры сквозь Бориса.

Еда не заставила долго ждать: жаренная на гриле дорада и огромный стейк возникли на столе. Виктория перекрестилась и стала хладнокровно препарировать дораду. Опьяневший Борис ел громко и неряшливо. Его графин быстро пустел. Вдруг он замер, уставясь на недоеденный стейк, как на саламандру. Вскинул руку и поманил мизинцем официанта.

Тот подошёл.

– Любезный, что это? – Борис поддел ножом янтарную прослойку жира с края стейка.

– Это говяжий жир.

– Жир? – Борис поднял на официанта остекленевшие глаза.

– Жир. У рибая всегда имеется.

– Жир? Имеется?

– Да, жир.

– Говяжий?

– Да, говяжий жир.

Борис вырезал жир, положил на ладонь и отвернулся от официанта:

– Зови администратора.

Официант удалился. Борис сидел с жиром на ладони.

– Я слышала, что вы скандалите, когда выпиваете. Для стихов это хорошо?

– Совсем охамела ресторанная сволочь… – пробормотал Борис.

Лицо его налилось кровью. В остекленевших глазах вспыхнула ярость. Виктория отложила вилку и нож, дожёвывая, быстро промокнула губы.

Подошли официант и невзрачная молодая женщина на лабутенах.

– В чём проблема? – с кислой приветливостью улыбнулась администратор.

– Вот в чём! – Борис показал жир.

Но едва она открыла рот, чтобы что-то произнести, он с силой швырнул жир ей в лицо:

– Хамьё-ё-ё-ё!!

Жир попал администратору в левый глаз.

Были крики и взвизги. Был топот охраны. Был опрокинутый стул. Была неравная борьба. Была разорванная рубашка Бориса, связанного и уложенного в кабинете администратора на диван. Был угрожающий рёв Бориса в диван. Был наряд полиции. Был звонок Виктории старому поклоннику из администрации президента. Были отданные деньги. Был блюющий на набережной Борис. Был Борис, грозящий Кремлю кулаком. Был Борис, мочащийся в Москва-реку. Был Борис, читающий свои стихи Виктории и двум бомжам. Был Борис, воющий на луну. Был Борис, падающий на руки Виктории.

Он проснулся.

Солнце пробивало шторы.

Поднял голову, оглядываясь. Незнакомая комната. Книжные полки. Книги. Картина. Кабаков. Фото. Виктория. Виктория с отцом. Виктория с сыном. Юная Виктория с Бродским.

“Я у неё? O, my God…”

Он сел на узкой кровати. Рядом на спинке стула висел синий китайский халат, а на сиденье стояла бутылка воды. Он глянул на своё тело: голый.

– Так. Интересно…

Взял бутылку, открыл и жадно ополовинил.

Рыгнул. Вспомнил вчерашнее. Рассмеялся:

– Когда б вы знали…

Покачал головой: не болит. То есть совсем не болит. Фантастика.

“А! Я же блевал. Блевал? Да. Точно блевал”.

– …из какого сора растут стихи, не ведая стыда…

“Поэтому и похмелья нет…”

– Проблеваться полезно, Боря.

Встал, надел приятно прохладный халат. Завязал узкий пояс. Прошёлся босиком до двери. Открыл.

На небольшой, белой, залитой солнцем кухне пила кофе Виктория. Из белого радиоприёмника чуть слышно звучала музыка, песня, которую Борис хорошо знал: Procol Harum “Homburg”. Её любил покойный старший брат Бориса – вечный хиппи московских семидесятых.

– Доброе утро, рыцарь говяжьего жира.

Он молча вошёл на кухню.

Виктория сидела за белым столом. На ней был халат серого шёлка.

– Вашу разодранную варварами рубашку я выбросила. Остальное стирается. От моего последнего мужа остались две рубашки. К сожалению, он ещё жив, поэтому можете смело выбирать. Кофе будете? Или душ?

Он стоял. Смотрел на бледную кожу в проёме её халата. На голые колени. Она тоже была босой. Узкие ступни. Короткие, почти детские пальцы ног. Крохотные ногти. Винный лак.

Она не покачивала, а именно болтала ступнёй под столом. Совсем как девочка.

“Под халатом нет ничего”.

У него резко потеплело в солнечном сплетении.

И шевельнулся его маяковский.

– Мы… не закончили, – произнёс Борис севшим голосом.

– Да? Ну, тогда у вас последняя попытка.

Волна вольфрамовых иголок покатилась от его поясницы вверх, вверх. По спине, плечам, шее. К мочкам ушей. Знакомая колючая волна.

– Последняя строфа, рыцарь.

Он кивнул.

Развязал пояс.

Распахнул халат.

Восставший маяковский закачался над столом.

Смарагдовые глаза Виктории остановились на маяковском.

– Вот моя последняя строфа, – с трудом справляясь с дрожью в голосе, произнёс Борис. – Я жду вашу.

Она молча встала. Пальцы дёрнули кончик узла пояска. Халат упал беззвучно.

Бледное нежное тело. Острые плечи. Небольшая грудь с девичьими сосками. Стройные бёдра. Беспомощные бёдра. Завораживающие бёдра. Желанные бёдра.

– А вот моя. – Она развела их.

Её голый лобок. Розовая щель. Зашитая трижды крест-накрест. Толстой золотой нитью: ХХХ.

Борис замер.

– Простите, Борис, я не сказала вам. Уже пятый день как я прозаик, а не поэт. Я пишу великий роман. И чтобы его написать, нужно соответствовать.

Борис молча смотрел.

– Вы знаете хоть один великий роман, написанной женщиной? Хотя бы уровня “Улисса”?

– Нет… – прохрипел Борис, не в силах оторвать взгляда от золотого ХХХ.

– И я не знаю. Джойс! А что говорить о Достоевском, Сервантесе, Рабле?

Борис стоял парализованно.

– Я собираюсь нарушить эту безнадёжную, порочную традицию. Поэтому нужны радикальные решения. Я наступаю на горло своей женственности. Беспощадно!

– На… горло? За…чем?

– Метафизическая проза и женственность несовместны.

Маяковский вздрогнул.

– И… когда это…

– Я перережу? Когда закончу великий роман. А великие романы, дорогой мой рыцарь полной луны и волчьего воя, не пишутся быстро.

Легко наклонившись, она подняла халат, облачилась в шёлк, села, качнула ногой:

– Скажу откровенно, не самое уютное чувство. Но нужно терпеть. Per aspera ad astra. Так скажите, кофе или душ?

Борис стоял молча.

You’d better take off your Homburg

‘Cause your overcoat is too long

Your trouser cuffs are dirty…

Ожидаемые похмельные слёзы наполнили его глаза.

Одна из которых.

Сорвалась.

И упала.

На.

Голову маяковского.

II

Из Успенского собора вышли порознь, словно чужие. Анна обернулась, перекрестилась широко, с силой. Поклонилась, словно лбом невидимый лёд сомнений разбивая. Виктория вышла враскачку, как модель по подиуму, – руки в карманах короткой шубы соболиной, лицо бледно-узкое, секирой стрелецкой, глаза – антрацит, маслом горным сочащийся.

И тут же: тёмная толпа нищих калек по грязному снегу. Метнулась.

Анна швырнула в них приготовленными медяками. Виктория выхватила из кармана шубы большой чёрный кольт-1911. В сырой воздух пальнула.

– Ба-бах-ах-ха-ха!

Эхо по площади заметалось. Нищие шарахнулись. А привыкшие к выстрелам вороны и голуби московские даже не шевельнулись. Двое патрульных мосгвардейцев, курящих у церковного киоска, покосились равнодушно.

– Прости, что затащила тебя. – Анна подхватила Викторию под руку пушистую, прижалась своей щекой горячей к прохладно-секирной щеке подруги.

Виктория молча шла, гранит грязно-снежный каблуками полусапожек молоточа.

– Я бы совсем не ходила, – Анна продолжила, – но… но. Но! Ты же понимаешь, моя богиня.

– Что нужно кому-то поклоняться? – Терпкие губы Виктории усмехнулись. – На всякий случай?

– Не мучай меня… – Анна прижалась, обняла.

– Да я не ревную тебя к Распятому.

– А я тебя к поэзии ревную. Уж-ж-жасно!

– Не повторяйся. Скучно.

Идя в обнимку с любимой, Анна огляделась: рваное серое небо, снежная крупа. Поредевшие зубцы стены Кремлёвской. Пробоины. Косая прошва от пулемётных очередей на бледно-жёлтых облупившихся стенах Сенатского дворца. Флаг государства Московского.

Вздохнула:

– Какое нынче сырое Рождество…

Виктория молчала.

Вышли на Красную площадь. Три зелёно-серых танка. Горы снега тёмного. Оттаявшие экскременты. Мусор. Вечные руины взорванного мавзолея Ленина. На стене пустоглазого ГУМа всё то же большое граффити: гидра с пятью головами нынешних правителей Московии с восседающей на ней голой женой министра обороны. “Блудница московская”.

– Народное творчество квинтету явно по душе! – Анна рассмеялась, на граффити глядя.

– Ты спросила, Лю, – почему? – Виктория продолжила прерванный походом в храм разговор. – Знаешь, что за эти три года у меня изменился цвет глаз?

– Что?! – Анна остановилась, любимую удерживая. – Нет! Разве бывает такое?!

– Теперь бывает! – Виктория дёрнулась, продолжая движение.

– А какие у тебя были глаза?

– Смарагд.

– Зелёные? Быть не может!

– В нашем мiре может быть всё, кроме мира.

– Боже мой! А снова они не изменятся?

– Не думаю. Пройдено метафизическое поприще. Внесены онтологические коррективы. Понесены физиологические потери. Безвозвратные. Ради великого приобретения.

– Зелёные очи! Ах, как жаль, я не видела их, не целовала!

Анна снова остановила Викторию:

– Почему?! Ну почему мы раньше не встретились?

– За трое суток я уже успела тебе надоесть?

– Ну что ты?! Зачем?

Анна обняла, прижалась. Спустились к Манежной мимо выгоревшего Исторического. Сквозь решётку Александровского сади была видны нищие, греющиеся и что-то жарящие на Вечном огне.

– Человечина. – Виктория втянула воздух ноздрями узкими.

– Да будет тебе!

– Я знаю этот запах, Лю. Это русский дух…

– Как же я люблю тебя!

Анна прижалась, в холодные шершавые губы целуя.

На Манежной ждал матово-серый хаммер Виктории. Грузный, камуфляжно-оружейный Пётр неторопливо вылез, распахнул заднюю дверцу, подсадил.

– Домой, Петруша. – Виктория приказала, закуривая.

Джип поехал.

Анна сидела, в любимую вцепившись. Уткнулась в меховое плечо:

– Не верю. Не верю, что… сегодня.

– А я верю, – жёстко Виктория произнесла, в окно приоткрытое дым выпуская.

И продолжила разговор:

– Твой второй вопрос – зачем? Ты знаешь хоть один женский роман уровня не Достоевского, а хотя бы Кафки или Набокова?

Анна лицо из меха подняла, подумала.

– “Под стеклянным колпаком”?

– Не смеши.

Викторию недокуренную сигарету в окно швырнула.

– Нет такого романа. И это объективно, Лю. На что похож мужской орган?

– На твой пистолет.

– На отбойный молоток. Он долбит бытие, раздвигает, познаёт его. А на что похож наш орган?

– На устрицу.

– На сферу. Она втягивает бытие в себя, использует его. Два противоположных процесса. Мужчины долбят и нас.

– Да уж…

– И оплодотворяют. И мы рожаем.

– Пока не пробовала…

– Но не создаём. Потому что процесс зачатия и родов в принципе не креативный. Это чистая физиология, от нашего интеллекта и способностей не зависящая. Рожаем, рожаем, рожаем. Людей, а не идеи.

– Как сказала одна акушерка: Анечка, кого только не ебут…

– Слушай! – Виктория шлёпнула её по щеке пухлой. – Так вот. Отбойного молотка у нас нет. Поэтому за идеи и метафизику надо платить. Женственностью. Здоровьем. Есть мощная женская проза. Но взгляни на биографии её создательниц. Твоя любимая Сильвия Платт: депрессия, бессонница, страхи, попытка самоубийства. А потом и самоубийство. Dying is an art like everything else…

– …аnd I do it exceptionally well. Обож-ж-аю её!

– Вложила голову в газовую духовку.

– Ах, меня не было рядом…

– Ты бы выключила газ, Лю?

– И расцеловала бы её божественные ягодицы…

– Вирджиния Вульф. Детские травмы, сексуальное насилие с шести лет, страхи, депрессии, попытка самоубийства. И ещё одна. Неврастения. Психозы. Биполярное. Роскошный букет болезней. Головные боли. Бессонница. Финал: Dearest, I feel certain I am going mad again…

– Предсмертное?

– Да, Лю.

– А потом пальто с камнями в карманах… ужасно… и объяли меня воды до души моей…

– Я рада, что ты хорошо образованна.

Они стали целоваться. Джип ехал по Тверской зигзагами, объезжая огромные сугробы неубираемого снега. Вдруг затормозил резко. Женщины вперёд мотнулись. Но поцелуя не прервали. Пётр передёрнул автомата затвор: впереди возник оборвыш-малолетка с обрезом двустволки. Дуплет. Картечь хлестнула по бронированному лобовому стеклу хаммера. Тут же из грязно-мусорного Камергерского метнулись к джипу другие – с топорами, бензопилой, дубинами, крюками. Толстое боковое стекло вниз поехало.

– Петя, не убивай зря. – Виктория напутствовала, с трудом от Аниных губ отрываясь.

Очередь. Другая.

Малолетка метнулся за сугроб. Один из нападавших упал. Другие залегли в снежном месиве.

Джип тронулся.

– Обсосы камергерские. – Пётр флегматично автомат на сиденье положил. – Мосгвардейцы туда и не суются. Театр сожгли, режиссёра запекли на вертеле. Хули соваться, ёпта: зарубят, почки продадут, печёнку зажарят. Троглодиты, бля.

– Москвичи… – вздохнула Анна, щёку любимой гладя. – Я им так сочувствую…

– Идём дальше, Лю: Патриция Хайсмит. Детство: “мой маленький ад”. Читала рассказ “Черепаха”?

– Нет. У неё люблю только “Мистер Рипли под землёй”.

– Там мальчик свою мамашу зарезал.

– Бедная…

– Кто?

– Мамаша.

– Алкоголизм. Мизантропия. Жила с улитками, разводила, возила с собой в саквояже. “Успокаивают!” Обожала книги по психиатрии, восхищалась пироманами. Знакомые (друзей не было) говорили о главной её черте: человеконенавистничество.

– А миром правит любовь… – Анна задумчиво в окно глянула.

Дом № 22 по Тверской горел. Две машины, стоявшие рядом, тоже горели.

– Джойс Кэрол Оутс.

– Оч-ч-чень странная дама! Смотри, смотри, собачка тлеет, бедная…

– Сара Кейн. Биполярное. Психлечебницы. Повесилась на шнурках.

– Я была в Берлине на “Желании” и “4.48”. Это очень сильно! И глубоко. Я потом тоже проснулась в пять, как она…

– За эту глубину заплачено сполна, детка. Ей было всего двадцать восемь. Она нырнула в метафизическую глубь. И не всплыла. А мужик бы всплыл, отфыркнулся, настучал по клаве и пошёл на ланч.

– Ужасно…

– Никола Баркер. Биполярное. Пишет только в маниакальном состоянии. Шерли Джексон. Астма от непрерывного курения. Алкоголизм. Амфетамины для похудания. Транквилизаторы от страхов. Энн Секстон. Расплатилась за погружения в глубины в свои сорок пять и совершила это…

– Довольно, любовь моя!

До Рублёвки ехали молча. Окраины Московии впечатляли размахом распада. Мрачное население бродило по руинированному ландшафту, в кучи и очереди сбиваясь. Смог вечный висел над всем. Дымили костры. Чадили помойки. В помойках копошились старики. Низкое серое небо всё усугубляло.

Заваленное мокрым снегом, обледенелое Минское шоссе перетекло в чистую платную дорогу. По ней джип понёсся в потоке дорогих машин.

И вскоре впереди мощные Рублёвские Врата воздвиглись символом благополучия и безопасности. Хаммер подал цифровой сигнал. Бетонные челюсти пропускной пасти разомкнулись. Машина проехала под золотистой аркой Врат с бойницами-пулемётами и башенками автоматических пушек. Дальше начинался совсем другой ландшафт: чистое шоссе, мирные дома с целыми окнами, магазины, школы, аптеки, хорошо одетые люди, патрули рублёвских гвардейцев в красивых белых куртках, с белыми автоматами, рощи сосновые. В ларьках рождественских торговали сладостями, жареными каштанами и миндалём. Разодетая детвора лупилась в снежки. Семейные охранники снежных баб лепили.

Джип подъехал к дому Виктории, ворота в сторону отползли. Возник охранник с автоматом, копия Петра – полный, камуфляжно-флегматичный Семён. К джипу с лаем овчарка бросилась, своих почуяла, хвостом-поленом замахала. Пётр дамам сойти на землю помог.

– Соскучился, Вервольфик. – Виктория овчарку промеж глаз крокодильих погладила, громко зацокала по мрамору крыльца.

Анна едва поспевала.

– С праздничком, с праздничком светлым! – Старорусско-стильная, румяная Анфиса встретила в прихожей, кланяясь и причитая по-бабьи. – Как славно, в храме-то Божьем побывали, помолилися за нас, грешных, милые мои, родные мои, драгоценные!

– Анна помолилась. – Виктория шубу сбросила, потянулась, зевая. – Обед готов? Голодные.

– Готово, родная, всё готовенько!

Вскоре сидели в столовой. Выпили водки, приступили к ухе с расстегаем.

– Я не верю, не верю! – Анна, от водки раскрасневшаяся, золотоволосой головой трясла.

Виктория ела молча, как работала.

– Стерлядки паровой с икорными крутончиками да с капусткой красной? – Пухлоруко Анфиса над столом нависла.

– Потом.

Виктория вышитой салфеткой губы отёрла.

– Пошли, Лю. Сделаешь дело великое.

– Это… знаешь… – трясла головой Анна. – Слов нет! Как во сне…

– Реальность.

– Нет, милая, нет, не верю!

– Поверь.

– Не верю!!

– Молча, Лю. А то застрелю.

Спальня Виктории. Приспущенные шторы. Свечи. Голая простоволосая Анна одиноко на краю постели восседает с ножницами в руке. Дверь приотворяется, пропуская узкую фигуру Виктории в халате шёлка серого. Вошла босая. Только шелест шёлка. Ступая по-египетски, приблизилась. Шёлк соскользнул с изящно-худой фигуры. Развела бёдра прелестные бесстыдно.

Перед Анной возник безволосый лобок и розовая щель. Зашитая крест-накрест. Толстой золотой нитью: ХХХ.

Анна замерла с ножницами в руке. ХХХ завораживал.

– Смелей, Лю!

Скрестив руки на груди, Виктория лицо запрокинула.

Ножницы перерезали верхнюю нить. Среднюю.

Из груди Виктории вырвался стон.

Щелчок ножниц.

И последний Х разошёлся. Отбросив ножницы, Анна стала осторожно вытягивать из плоти перерезанное золото.

И снова стон Виктории.

– Всё… – Анна прошептала и, на колени упав, поцеловала чресла освобождённые.

– Amen! – громко произнесла Виктория.

Отошла от коленопреклонённой, встала перед зеркальным шкафом, развела ноги, положила ладонь на лобок, потрогала свободную щель:

– Свершилось!

Хмельная Анна подбежала, обняла, зачмокала губами, целуя плечи, грудь, шею:

– Хочу! Хочу!

– Нет, Лю, нет… – Виктория легко-изящно отстранилась.

– Любовь моя! – Руки Анны тянулись, оплетая.

Но Виктория резко ладони щитом выставила:

– Нет!

– Что? – Анна раскрасневшиеся губы раскрыла, не понимая.

– Всё кончено, Лю. Ты сейчас поедешь домой.

– Как?

– Так. Пётр отвезёт тебя.

– Нет… Вика… ты шутишь?! Брось! Не пугай меня!

– Я не шучу. – Виктория подошла к комоду, из лаковой шкатулки сигарету извлекла, закурила.

– Вика, милая… – Анна стояла, не понимая, – молодая, златокудрая, с золотистым лобком.

Виктория взяла с комода колокольчик, позвонила. Тут же вошла Анфиса.

– Петра сюда, – приказала Виктория, на Анну не глядя.

Анфиса вышла.

– Виктория… это… что?!

– Это всё, Лю. Трое суток любви. И ты сделала великое дело. Благодарю тебя за всё.

– Вика?!

Вошёл грузный Пётр.

– Петя, эту девушку отвезёшь к ней домой.

– Вика-а-а-а-а! – завопила Анна, к любимой бросаясь.

Но Пётр шагнул наперерез, сгрёб одним движеньем медвежьим, вынес за дверь. За дверью Анна завопила отчаянно.

– Одежда её. – Виктория сигаретой указала.

Анфиса забрала, вышла, притворив дверь.

– Вот так, – проговорила Виктория, бросила недокуренную сигарету в пепельницу, прыгнула на кровать, навзничь откинулась, раздвинув бёдра, вставила себе средний палец во влагалище, ресницы густые прикрыв.

– Да, да, да.

Замерла, себя трогая жадно.

– Не т, нет, нет.

И расхохоталась. И замолотила пятками по простыне. Потом, ноги и руки раскинув, замерла, словно уснув.

Очнувшись, взяла айфон, набрала на три года позабытый номер. Откликнулся мужской голос:

– Неужели?!

– Да, Борис.

– Я не верю.

– Всё позади.

– Всё? Всё?? А золотая клетка?

– Да. Да, да, да!

Расхохоталась, по простыне ёрзая.

– Виктория… божественная… это же было…

– В другом веке.

– Эти три года… господи… они как тридцать лет!!

– О да. Мир изменился, Борис.

– Вы же мне тогда так сногсшибательно отказали! Золотая нить! ХХХ! Вы написали роман?

– Да!

– Великий?

– Да.

– А можно…

– Да!

– А мы с вами…

– Да!

– Когда?

– Хоть сегодня. Хоть сейчас. Где вы?

– Я… мы с Юленькой и Саидом окопались в деревне… в деревеньке… тут, по Калужскому. Милое место, леса. Никого. Уединённость, уединённость… Живу по-деревенски, как Тао Юаньмин. Хризантемы только не выращиваю. Как писал Мамлеев: кур у нас много и дров. Читаем друг другу стихи, созерцаем, ебёмся. Вакцину нам трижды подвозили. Есть два пулемёта… Виктория! Божественная!! Если б я был mokro-блогером, написал бы:

Литры спермы излил по тебе,

От фантазмов ночами сгорая.

Ты надрезом прошла по судьбе,

Скальпо-стилос сгоревшего рая!

Теребя себя, Виктория рассмеялась:

– У вас так, увы, не получится! Послушайте, яркий Boris, скиньте мне на моб адрес вашей деревеньки, я пришлю за вами броневик. Он сперва в Москву заедет, потом к вам. И доставит вас ко мне.

Через три часа и двадцать одну минуту Борис, дважды оросивший освобождённое лоно Виктории, лежал рядом, оплетя её сильными волосатыми руками и ногами и в упор разглядывая лицо:

– Вы похудели. И стали ещё притягательней. И глаза… это невероятно…

– Да. И глаза.

Виктория потрогала его бороду.

– А вы забородатели, поэт.

– Деревенская жизнь! Изба-старуха челюстью порога…

– Жуёт пахучий мякиш тишины.

– Я бы и сейчас проиграл вам! Но вы уже моя!

Он сжал её в объятьях.

– Не душите… признаться, я измождена половым актом… отвыкла.

– Три года без мужчин! Вика! Из вашей воли можно выковать Эскалибур.

– У меня всё горит внутри… новое чувство после воздержания.

– Простите, милая, но я три года изнывал от желания.

– В обществе Юленьки и Саида? Литры спермы?

– Вика, вы не сравнимы ни с кем!

– Хотите ещё меня или послушаем роман?

– Вика, а можно глоток вина?

– Нет, Борис. Категорически – нет! Литература и есть вино. Вино – потом.

– Вы правы. Сохраним остроту чувств.

– Сохраним чистоту чувств. Предупреждаю: как прозаик я взяла псевдоним.

– Это мудро. Мы слушать будем? Вы почитаете?

– Нет, я бы не смогла. Запись только сегодня пришла. Борис, жёсткое условие: без реплик и комментариев. Всё в конце, окей?

– Окей, жёсткая.

– И без пауз.

– Окей.

– Роман большой.

– Прекрасно.

– И мы не выйдем отсюда, пока не дослушаем.

– Готов! – Он нежно ущипнул её сосок.

Она протянула пальцы к лежащему на тумбочке айфону, коснулась. В спальне ожил спокойный и глубокий женский голос:

Виктор Львов

Чудовищная война и чудовищный мир

– Oh bien, mon prince. Les Monstrueux Genes et Lucques ne sont plus que des apanages, des чудовищные поместья, de la monstrueuse famille Buonaparte. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la guerre monstrueuse, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist monstrueux (ma parole, j’y crois) – je ne vous connais plus, vous n’êtes plus mon ami monstrueux, vous n’etes plus мой верный чудовищный раб, comme vous dites. Ну, здравствуйте, здравствуйте, чудовищный. Je vois que je vous fais peur, садитесь и рассказывайте чудовищно.

Так говорила в чудовищном июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, чудовищная фрейлина и приближённая чудовищной императрицы Марии Фёдоровны, встречая важного и чудовищно чиновного князя Василия, первого приехавшего на её чудовищный вечер. Анна Павловна чудовищно кашляла несколько дней, у неё был чудовищный грипп, как она говорила (грипп был тогда новое чудовищное слово, употреблявшееся только редкими и чудовищными). В чудовищных записочках, разосланных утром с красным чудовищным лакеем, было написано без различия для всех…

Не разжимая объятий, Борис оторвал голову от простыни и внимательно заглянул в глаза Виктории. Та молча кивнула. Он покачал головой с недоумевающей улыбкой. Виктория приложила палец к его губам. Невидимая женщина продолжала читать:

Он чудовищно говорил на том изысканном чудовищном французском языке, на котором не только говорили, но и думали наши чудовищные деды, и с теми тихими, чудовищно покровительственными интонациями, которые свойственны чудовищно состарившемуся в свете и при чудовищном дворе значительному чудовищному человеку. Он подошёл к Анне Павловне, поцеловал её чудовищную руку, подставив ей свою чудовищно надушенную и сияющую лысину, и покойно уселся на чудовищном диване.

– Avant tout, dites-moi, comment vous allez, chère amie monstrueuse? Успокойте меня, – сказал он, не изменяя чудовищного голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просвечивало чудовищное равнодушие и даже чудовищная насмешка.

– Как можно быть чудовищно здоровой… когда чудовищно нравственно страдаешь? Разве можно, имея чудовищное чувство, оставаться чудовищно спокойным в наше чудовищное время? – сказала Анна Павловна. – Вы весь чудовищный вечер у меня, надеюсь?

– А праздник чудовищного английского посланника? Нынче чудовищная середа. Мне чудовищно надо показаться там, – сказал князь. – Чудовищная дочь заедет и повезёт меня чудовищно.

– Я думала, что нынешний чудовищный праздник отменён…

Борис разжал объятия, вытянулся на простыне и глубоко вздохнул. Голос чтицы наполнял спальню. Виктория лежала рядом на боку, глядя своими чёрными глазами на профиль Бориса. Он же смотрел в потолок, словно спокойный голос жил там.

– То есть вы… – начал было он.

Но Виктория сжала его руку:

– Да.

Он задумался на мгновенье.

– И… так весь?

– Да. И я очень хочу, чтобы мы прослушали всё. Неотрывно. И молча.

Борис многозначительно кивнул. Глубокий голос спокойно читал:

Быть чудовищной энтузиасткой сделалось её чудовищным общественным положением, и иногда, когда ей даже того чудовищно не хотелось, она, чтобы не обмануть чудовищных ожиданий людей, знавших её, делалась чудовищной энтузиасткой. Чудовищно сдержанная улыбка, игравшая постоянно на чудовищном лице Анны Павловны, хотя и чудовищно не шла к её чудовищно отжившим чертам, выражала, как у чудовищно избалованных детей, постоянное сознание своего милого чудовищного недостатка, от которого она чудовищно не хочет, не может и не находит нужным исправляться.

В середине чудовищного разговора про чудовищные политические действия Анна Павловна чудовищно разгорячилась:

– Ах, не говорите мне про чудовищную Австрию! Я ничего не понимаю, может быть, но чудовищная Австрия никогда не хотела и не хочет чудовищной войны…

Через полчаса Борис попросил чаю. Виктория позвонила в колокольчик.

Вскоре они молча пили чай с пряниками, печеньем и мёдом, полусидя, полуприкрывшись лёгкими одеялами и слушая.

– Пойдём чудовищно ужинать, – сказал он с чудовищным вздохом, вставая и направляясь к чудовищной двери.

Они вошли в изящно, заново, чудовищно богато отделанную столовую. Всё, от салфеток до серебра, фаянса и хрусталя, носило на себе тот особенно чудовищный отпечаток новизны, который бывает в чудовищном хозяйстве молодых супругов. В середине чудовищного ужина князь Андрей чудовищно облокотился и, как человек, давно имеющий что-нибудь чудовищное на сердце и вдруг решающий высказаться, с выражением чудовищного нервного раздражения, в каком Пьер никогда ещё не видал своего чудовищного приятеля, начал говорить:

– Никогда, никогда не женись, мой чудовищный друг; вот тебе мой чудовищный совет, не женись до тех пор, пока ты не скажешь себе, что ты сделал всё, что мог, и до тех пор, пока ты не перестанешь чудовищно любить ту чудовищную женщину, которую ты выбрал, пока ты не увидишь её чудовищно ясно, а то ты ошибёшься чудовищно жестоко и неповторимо. Женись чудовищным стариком, никуда не годным…

Борис расхохотался и закивал, причмокнув от удовольствия, сжал коленку Виктории. Она ответила улыбкой, прихлёбывая из чашки.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?