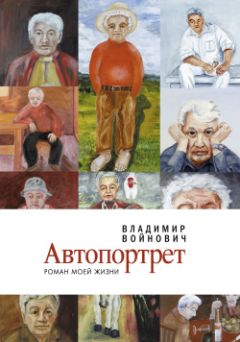

Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"

Автор книги: Владимир Войнович

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 28 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 31 страниц]

«Жертвы века…»

Москва заворожила меня интеллектуальным бурлением. Доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС открыл многим глаза на многое, и главным потрясением было для большинства то, что, говоря словами Галича, «оказался наш отец не отцом, а сукою». Но я до сих пор не перестаю удивляться тому, насколько у десятков миллионов глаза до съезда были закрыты. Ведь, если говорить всерьез, все поголовно были жертвами советского режима, включая тех, кто по выбору власти исполнял роли палачей. Не зря Пастернак написал: «Наверно, вы не дрогнете, сметая человека. / Что ж, мученики догмата, вы тоже – жертвы века…» Сколько видел я людей, которые впали в шоковое состояние: «Как? Неужели?! Этого не может быть, этого не было!..» Но даже и те, кто признал, что ЭТО все-таки было, повторяли растерянно: «Мы ничего не знали». Лишь дожив до глубокой старости (кому дожить удалось), эти люди, опять-таки с подсказки высшего начальства, «прозрели» и кое-что как будто поняли.

Таким видом куриной слепоты страдали не только советские люди. В Западной Германии в 49-м году, через четыре года после полного разгрома страны, 70 процентов жителей на вопрос, кто был самым великим политическим деятелем ХХ века, ответили: «Гитлер». Страна лежала в руинах, состоялся Нюрнбергский процесс, немцам показали лагеря смерти, продемонстрировали фильмы с горами трупов и абажурами из человеческой кожи, и все равно: «Кто самый великий? Гитлер!» Правда, через несколько лет от 70 процентов осталось не больше шести. У нас же процесс осознания народом своей истории затянулся на десятилетия. И когда кончится – неизвестно…

В провинции, откуда я перебрался в Москву, жизнь была тихая, затхлая. Двадцатый съезд там мало кого взволновал, кроме партийных чиновников. Те из них, кто в преступлениях власти участвовал с особым усердием, забеспокоились, предположив, что для них наступают трудные времена. К сожалению, они и их духовные наследники в девяностых годах зря беспокоились.

По мнению академика Опарина

Москва по контрасту с провинцией показалась мне центром свершившейся революции.

Люди, считавшиеся московской интеллигенцией, отличались от провинциальных интеллигентов бóльшим свободомыслием, которое, впрочем, у многих не шло дальше осуждения сталинизма, да и то к этому их подтолкнули решения ХХ съезда КПСС. Образованные люди делились на левых и правых, но не как теперь. Левые любили Ленина, а правые Сталина. Ленин все еще считался хорошим и добреньким, а Сталин злым и плохим. Левые все еще надеялись на наступление хорошего коммунизма, правые больше верили в сильную руку. Со временем правое-левое поменялись местами, теперь сталинисты новых поколений (как ни странно, они все еще есть и, кажется, еще много лет будут) считаются левыми, а их оппоненты правыми. Впрочем, правые отличаются от тогдашних левых тем, что Ленина они уже разлюбили или никогда не любили, а эти идола своего не сдают. Мертвый Ленин когда-то считался вечно живым, но мертвый Сталин оказался живее. Я Сталина не любил с детства, а что касается Ленина, то до поры до времени верил образованным людям на слово, что он хороший.

Тогда у молодых поэтов в моду опять вошел Маяковский как трибун и сатирик. Следом за ним постепенно входили или возвращались в моду Хлебников, Северянин, Введенский, Хармс, Крученых.

В «Магистрали» я впервые услышал имя Лев Халиф. Говорили, что этот необыкновенный, очень талантливый поэт приехал из Ташкента. Живет на рубль шестьдесят в день, пишет потрясающие стихи. Одно из его стихотворений ходило по рукам, а потом было растащено на автографы:

«Из чего твой панцирь, черепаха?» —

я спросил и получил ответ:

«Он из пережитого мной страха,

и брони надежней в мире нет».

Халиф был парень задиристый, когда он появился в Москве, кто-то предрек, что обязательно станет героем фельетона «Халиф на час». Фельетон такой в самом деле потом появился, но сначала была публикация в «Литературной газете» с предисловием Назыма Хикмета, из которой я запомнил:

Руки в пустоте карманной стынут,

И ты немного зол на то.

Скоро урны сделаем золотыми,

Плевать на золото.

Молодые поэты выступали в каких-то клубах, кинотеатрах, с открытых эстрадных площадок в парках.

Как-то я попал в клуб какого-то завода. Там выступал молодой, как мне сказали, гений – Игорь Холин:

Обозвала его заразой,

и он, как зверь, за эту фразу

подбил ей сразу оба глаза.

Она простила, но не сразу.

Или:

Пригласил ее в гости.

Сказал: «Потанцуем под патефон!»

Сам – дверь на замок.

Она – к двери, там замок.

Хотела кричать,

обвиняла его в подлости.

Было слышно мычанье и стон.

Потом завели патефон.

В «Магистрали» был свой гений примерно той же школы – Сева Некрасов.

Одно из его стихотворений я читал в переводе на чешский язык и все понял. Потому что оно выглядело, как мне помнится, так:

Ох-ох! Эх-эх! Ух-ух! И-их!

Некоторые старшие поэты писали тоже загадочно. Как сочинитель частушек Виктор Боков: «Сидит снегирь, / На груди – заря. / Домой, в Сибирь / Хочу – нельзя».

А вот стишок Михаила Кудинова:

Пришел гость, проглотил гвоздь.

По мнению академика Опарина,

Незваный гость хуже татарина.

Когда автор прочел этот стишок по телевидению, разразился большой скандал. Секретарь Татарского обкома партии написал жалобу в ЦК КПСС, у пропустивших в эфир эту, как тогда выражались, идеологическую диверсию были большие неприятности.

Генерал Милорадович не увидит Каховского

Я был открыт всему и всё, что читал и слышал, воспринимал благожелательно, но сам стремился к тому, чтобы у меня было по Твардовскому: «Вот стихи, а все понятно, все на русском языке». Чтоб была ясность мысли и чувства. Такие стихи писали сам Твардовский, Симонов и полюбившийся мне Михаил Светлов. Он написал в эпоху агрессивной барабанной поэзии: «Товарищ певец наступлений и пушек, Ваятель красных человеческих статуй, Простите меня, я жалею старушек, Но это единственный мой недостаток». В Москве я узнал, что есть поэты (кого-то из них я встретил даже живьем), которые пишут стихи, никак не вписывающиеся в рамки социалистического реализма. Иногда такие, которые можно называть антисоветскими, и при этом авторы остались живы и на свободе. В сорок первом году, вскоре после начала войны с Германией, Николай Глазков написал: «Господи, спаси страну Советов, огради ее от высших рас, потому что все твои заветы Гитлер нарушает чаще нас». Впервые услышал о Науме Коржавине, тогда еще Манделе (знавшие Манделя лично и не знавшие называли его фамильярно, но с почтением – Эмка Мандель) и о его стихах, по существу выражавших сожаление о неспособности его поколения к восстанию против власти: «Можно строчки нанизывать / Посложнее, попроще, / Но никто нас не вызовет / На Сенатскую площадь. / И какие б тирады вы / Ни старались выплескивать, / Генерал Милорадович / Не увидит Каховского».

Писатель Левин приехал

Точно в назначенное время у входа в «Литературную газету» я был остановлен вахтером, который выспросил, кто я, куда иду. Я объяснил, что иду к Левину, который временно заменяет Огнева.

– Ах, Огнева! – Вахтер заглянул в какой-то список, в котором он искал, конечно, не Огнева, а меня. Огнева он знал и без списка. А меня нашел и – пропустил.

В лифте я поднимался вместе с полной женщиной, державшей на растопыренных руках ворох бумаг, сверху прижимая их подбородком. Она доехала до четвертого этажа, локтем или животом как-то открыла лифт, вышла, затем железную дверь толкнула назад ногой. Я сомкнул внутренние деревянные дверцы, нажал на кнопку шестого этажа. По дороге быстро вытащил из-за пазухи общую тетрадь. На шестом этаже растворил деревянные дверцы, а перед железной дверью задумался, не зная, как поступить. Ручки нет, есть загогулина, приспособленная, вероятно, для открытия двери, ну а вдруг это не то? Вдруг я на это нажму, и лифт вместе со мной рухнет? Почему же я не посмотрел, как поступила та женщина?

Мимо зацокала каблуками еще одна.

– Извините, – обратился я к ней через сетку, – я не москвич, первый раз в жизни еду в лифте. Я не знаю, как выйти.

Она посмотрела на меня с большим любопытством. Возможно, впервые видела столь дикого человека. Улыбнулась и показала, что делать.

Дверь с табличкой «В.Ф.Огнев» я нашел без труда. Постучался. Дверь распахнулась, и в проеме с телефонной трубкой в руках появился Григорий Михайлович. Он был в рубашке со сдвинутым набок галстуком (пиджак на спинке стула), чем-то воодушевленный, озабоченный и лохматый.

– Ах, это вы! Заходите. Садитесь, я договорю по телефону.

Я скромно опустился на стул, приставленный к стене, и подтянул штанины, чтобы не вытягивались на коленях. Положил на колени тетрадь. Огляделся. Кабинет небольшой. Известному человеку, каким был, очевидно, Огнев, могли бы выделить что-нибудь посолидней. Стены белые с желтизной, слева от окна – черно-белый портрет Маяковского. Стол покрыт грудой бумаг, наваленных на него в виде стога. На вершине стога лежит уже знакомый мне портфель – один из двух замков оторван, ручка подвязана шпагатом.

Левин говорил стоя, прислонившись к стене.

– Так вот, я вам сказал, – кричал он, одной рукой держа трубку, а глазами и сложным движением лицевых мускулов делая мне непонятные знаки, – вы слишком злоупотребляете глагольными рифмами. Ими пользоваться можно, но очень умеренно. А вы пишете «волновал-рисовал-пахал-обскакал». Кстати, к «обскакал» есть прекраснейшая рифма «аксакал». Дарю вам бесплатно, и на этом привет, у меня посетитель.

Положил трубку, обратил свой взор на меня.

– Все, я освободился, читайте.

– Что читать? – опешил я.

– Читайте то, что вы пишете, – строго сказал Левин. – Если стихи, то читайте стихи.

– Прямо сразу? – заколебался я.

– Почему же не сразу?

Я засуетился, стал торопливо листать тетрадь.

– Вы что же, наизусть не помните? – удивился Левин.

Я и вовсе сник.

– Почему же? Помню, но боюсь сбиться. – Листаю дальше: «Матери», «Отцу», «Тете Ане», «Сестре Фаине». Боже, все это детский сад! А вот это все-таки ничего. – «Море»! – объявил я громко.

– Что? – вздрогнул Левин.

– «Море», – повторил я и стал читать:

Остывает земля.

Тени темные стелются медленно.

И внизу корабли…

Зазвонил телефон.

– Извините! – Левин схватил трубку. – Алло! Слушаю! Рад вас приветствовать. – Прикрыв трубку ладонью, шепотом мне: – Читайте, читайте.

…И внизу корабли

опускают за борт якоря…

Левин в трубку:

– Ну, конечно, я вам говорю, это чистый Багрицкий. Помните, как у него: «Ах, вам не хотится ль под ручку пройтиться? Мой милый, конечно, хотится, хотится…» – Отводя трубку от губ, машет свободной рукой, делает мне рожи и шепчет:

– Ну что же вы не читаете? Читайте, не обращайте внимания.

Я в смущении и сомнении продолжаю:

…И вверху самолет

тянет по небу нитку последнюю,

и, как угли в костре…

– И сразу же, – продолжает Левин в трубку, – возникает обстановка вокзала, и запах гари, и клубы пара, и вы ощущаете тяжелые усилия отходящего поезда, а может быть, между нами говоря, совсем не для печати… Там около вас дам нет?.. Тяжелые усилия поезда и вакханалия совокупления. Вы чувствуете? «А по-езд от по-хоти сто-нет и злится: хотится, хотится, хотится, хотится…» Кстати, эти стихи положены на музыку. Никогда не слышали? Извините, у меня слух не очень, но я попробую вам напеть… – Мне шепотом: – Я вам говорю, не обращайте на меня внимания, читайте дальше.

Я читаю:

…Догорает и тлеет заря.

Далеко-далеко

тарахтит катеришко измызганный…

Левин поет:

– «А поезд от похоти стонет и злится…» Нет, композитора я не помню. Может быть, это братья Покрасс, а может быть, и Богословский. Я не знаю. Хорошо, ладно, привет, у меня посетитель. – Положил трубку, повернулся ко мне: – Неплохо. «Тихо падают вниз звезды первые белыми брызгами…» Есть ненавязчивая аллитерация, и рифма «измызганный – брызгами» не затаскана. Слишком литературно и кого-то напоминает, но для начала неплохо. Как это там? «Остывает земля, тени темные стелются…» Как? Медленно? Очень даже ничего.

Я был потрясен. Не столько оценкой, сколько необычайными способностями Григория Михайловича. Даже не представлял, что такое возможно. Читать, петь, слушать, запоминать и все это делать одновременно. Кто так умел? Юлий Цезарь? Наполеон? Кто-то из них. Оробел еще больше. Опять пришла мысль, что если литературой занимаются люди с такими талантами, то куда же я-то суюсь? Правда, стишки мои мэтру вроде понравились. Но это он, может быть, просто так, из вежливости. Тем более что я железнодорожник. Думая о своем, пропустил какой-то его вопрос.

– Что? – переспросил я.

– Я вас спрашиваю, кого вы знаете из современных поэтов? – повторил Левин.

Из современных я уже знал кое-кого, но уверенно мог назвать только двух:

– Твардовский, Симонов.

– А как относитесь к Луговскому? Что думаете о Луконине, Недогонове?

Как из корзины, посыпались имена: Заболоцкий, Кирсанов, Казин, Кульчицкий, Наровчатов, Самойлов…

Боже! Я потел, ерзал и ежился. Да откуда же мне знать все эти имена, если я не представляю себе даже, кто такой Огнев? Из десятка высыпанных имен некоторые я все-таки слышал, но стихов никаких не знал и Левиным тут же был, конечно, раскушен.

– Если хотите стать поэтом, вы должны всех названных мною авторов знать наизусть. Не говоря уже о Пастернаке, Цветаевой и Ахматовой. Литературная работа требует колоссальных знаний. А ваш Твардовский, – сказал он с упреком, словно Твардовский был моим плохо воспитанным сыном, – вчера пьяный валялся в канаве.

Это сообщение я воспринял как лестное. «Ваш Твардовский». Я даже почувствовал себя ответственным за поведение Твардовского, защищая которого пробормотал: мол, с кем не бывает.

– Ну, хорошо. – Левин взглянул на часы и схватился за портфель. Вместе с ним он стащил со стола часть бумаг, которые с шелестом расстелились по полу. Я кинулся их подбирать, но был остановлен небрежным жестом:

– Бросьте, некогда. Вы что сегодня делаете? Хотите поехать на мое выступление?

Я не поверил своим ушам. Как? Неужели? Такой человек, заменяющий самого Огнева, предлагает составить ему компанию.

– Вообще-то, я свободен, – сказал я, скрывая волнение.

– В таком случае поехали.

Левин нырнул в пиджак, зажал под мышкой портфель и ринулся к дверям. Запихнувши тетрадь за пазуху, я побежал за ним. С каждой секундой темп ускорялся. Конец коридора одолели и запрыгали по лестнице вниз.

Я был уверен, что внизу нас ожидает машина с шофером. Только интересно, какая? «ЗИМ» или «Победа»? У подъезда машин было несколько, но ни один «ЗИМ» и ни одна «Победа» дверец своих не распахнули. Но и не должны были, потому что первым делом мы посетили парикмахерскую, где Левина побрили и подушили одеколоном «Шипр». Но и после этого на наш пробег мимо «побед» и «зимов» ни одна машина не отреагировала.

– Ловим такси! – скомандовал Левин, и мы оба, дергая руками, стали кидаться под колеса бегущих автомобилей.

Наконец поймали «левака», шофера чьей-то персональной «Победы» шоколадного цвета.

Я юркнул на заднее сиденье, Левин устроился впереди, прижав портфель к животу.

– В Парк культуры! – уверенно бросил он.

Водитель, почуяв настоящего седока, торопливо рванул с места и, обходя других, вывел машину к осевой линии.

Доехали до парка Горького, остановились перед воротами.

– Голубчик, – повернулся Левин ко мне, – если вам нетрудно, подойдите там к кому-нибудь, скажите, пусть откроют ворота. Скажите, писатель Левин приехал.

Я уже не сомневался, что Левин имеет отношение к литературе. Может быть, даже самое прямое, но я не представлял себе, что он писатель. Слово «писатель», как мне тогда казалось, обозначает какое-то высшее человеческое звание, даже выше всяких генералов, маршалов, президентов, царей и генеральных секретарей.

Со всех ног кинулся я оправдывать оказанное мне доверие. В поисках учреждения, управляющего воротами, налетел сначала на очередь в кассу, потом передвинулся к окошку администратора. Там тоже была очередь, и немалая, но допустить, чтобы писатель Левин ждал слишком долго, я, понятно, не мог.

Растолкав очередь и кем-то оттаскиваемый за ворот, я ухитрился сунуть голову в окошко и закричал громко, чтобы слышали и администратор, и те, кто меня оттаскивал:

– Откройте ворота! Писатель Левин приехал!

Оттаскивавшие, оробев, устыдились, ослабли в своем напоре, но администраторшу высокое звание нисколько не оглушило.

– Что еще за писатель? – закричала она. – Вот делать нечего, буду тут каждому ворота открывать. Он что, пешком не может дойти?

– Он не может, – настаивал я, – он писатель.

– Ну и что, что писатель? Не инвалид же.

К машине я возвращался, понурясь.

– Не открывают, – доложил смущенно.

– Как не открывают? – сверкнул очами Григорий Михайлович. – Вы сказали, что я писатель? Хорошо, подождите меня, я сейчас.

Выскочив из машины, он убежал.

– А что, – повернулся шофер ко мне, – он очень мастистый писатель?

Он так и сказал «мастистый», и я, не зная этого слова, сразу сообразил, что оно происходит от слова «масть». То есть высокой масти.

– Да, – подтвердил я. – Очень даже мастистый.

– А что он написал?

Спросил бы чего полегче!

– Надо знать! – ответил я уклончиво.

– Вообще-то надо, – смутился шофер. – Только времени на книжки не остается.

Левин вернулся и, заняв свое место, кинул устало:

– Поехали!

Ворота были распахнуты настежь.

Проехали метров приблизительно семьдесят.

– Стоп! – распорядился Левин и царственным жестом протянул водителю две десятки, деньги по тем временам и в моих глазах немалые.

Мы вышли из машины как раз там, где стоял щит с афишей, сообщавшей, что сегодня на открытой эстраде состоится тематический вечер «НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!».

Было объявлено, что выступают член редколлегии журнала «Крокодил» Борис Егоров и поэт Роберт Рождественский. Вечер ведет писатель Григорий Левин.

О Егорове я кое-что слышал и раньше. Какие-то стихи Рождественского, написанные под Маяковского лесенкой, даже читал. Но их фамилии обозначены маленькими скромными буквами, а вот имя и фамилия ведущего, как и следовало ожидать, буквами раза в два крупнее.

Подкатилась дамочка с большими серьгами в ушах:

– Ах, Григорий Михайлович, слава богу, приехали, я боялась, что опоздаете. Люди уже в сборе, через пять минут начинаем.

За кулисами вновь прибывших ожидали невзрачный Егоров и очень колоритный Рождественский в сиреневой вязаной кофте с большими пуговицами. Он был очень крупного роста, и все детали его внешности были соразмерными росту. Большие черные глаза, крупный нос, выдающиеся скулы и губы. Такие пухлые губы, словно их целовали пчелы. И крупная родинка над верхней губой.

Левин поздоровался с ними за руку и представил меня, назвавши имя и прибавив к нему: поэт.

Сердце мое сладостно замерло. Я, конечно, предполагал, я надеялся, я мечтал, что когда-нибудь моя профессия будет обозначаться словом «поэт», но никак не ожидал, что это случится так быстро и просто.

Рождественский и Егоров оба слегка приподнялись для рукопожатия, как равные с равным.

– Вы тоже выступаете? – спросил Егоров.

– Я? Выступаю? – переспросил я и посмотрел на Левина, ожидая, что тот сейчас засмеется и скажет: ну что вы, это же только начинающий автор, он еще пишет очень и очень слабо, о каких-то таких выступлениях еще нечего говорить. Но Левин сказал только:

– Нет, он сегодня не выступает, он просто пришел со мной.

Из чего я заключил, что сегодня я не выступаю, но завтра это вполне может случиться.

– Голубчик, у меня к вам просьба, – обратился ко мне Левин, – не сочтите за труд, пока я буду выступать, подержите мой портфель. Только поддерживайте снизу, а то ручка, видите, дышит на ладан.

Я сидел в первом ряду и, поглядывая на сидевшую рядом курносую блондинку, прижимал к животу потертый портфель с оторванным замком и подвязанной ручкой. Я поглядывал на блондинку, а блондинка не смотрела ни на меня, ни на портфель, не представляя, кому он мог бы принадлежать. Что было, конечно, обидно. Потому что если бы она знала, если бы знала… А почему бы ей, собственно говоря, не спросить: уж не принадлежит ли этот портфель кому-нибудь из выступающих? Я бы тогда обыкновенным будничным голосом сказал, что да, портфель принадлежит лично Григорию Михайловичу Левину, он обычно просит во время выступлений кого-нибудь из своих подержать. Этим я мог бы показать, что выступления Левина вообще без меня не обходятся и что портфель свой Григорий Михайлович обычно доверяет только мне. Но блондинка смотрела на сцену, и как переключить ее внимание на себя, я не знал.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?