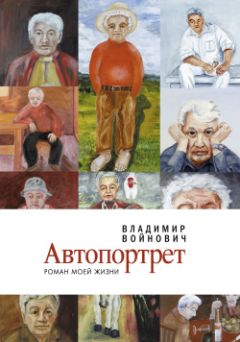

Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"

Автор книги: Владимир Войнович

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 31 страниц]

Случай этот, может быть, ерундовый, стал причиной моих дальнейших сомнений в самом себе и некоторых усилий по их преодолению. Десять лет спустя, вылезая с парашютом на крыло зависшего на восьмисотметровой высоте самолета «По-2», я хотел доказать самому себе, что той силе, которая помешала мне прыгнуть с высоты второго этажа в песок, я больше не подчинен.

ВойнаДень 22 июня был очень жаркий, и мы все, кроме бабушки, то есть отец, тетя Аня, дядя Костя, Сева, Витя и я, поехали на остров Хортица купаться. Тогда Днепр был еще полноводным и прозрачным, светлый песок не замусорен, и дно мягкое, но не вязкое. Все было бы хорошо, но из-за жары нам пришлось переместиться к кустам, там меня стала грызть мошкара, я поднял скандал, и, кажется, из-за этого мы вернулись домой раньше обычного. Дома встретила нас бабушка с мокрыми глазами.

– Что случилось? – спросила ее тетя Аня.

– Война, – сказала бабушка и зарыдала.

Я удивился. Что за горе? Война, как я видел ее в кино, это дело хорошее, это интересно, это весело: кони, сабли, тачанки и пулеметы. Музыка играет, барабаны бьют, красные стреляют, белые бегут.

Уже во второй половине того же дня взрослые вышли с лопатами копать по всему городу щели – так назывались траншеи для укрытия от бомбежек. Всем было приказано оклеить окна полосками бумаги, которые, как предполагалось, в случае бомбежки защитят окна от взрывной волны.

– Какой идиотизм! – сердилась тетя Аня. – Какие бомбы? Где Германия и где мы? Эти мерзавцы опять выдумывают всякие небылицы, чтобы пугать народ.

Всюду исключительные строгости насчет светомаскировки. Когда нет тревоги, светом пользоваться можно, но только при очень плотно зашторенных окнах.

Специальные дружинники ходят вдоль домов, следя, чтобы ни малейший лучик не просочился наружу. Говорят, что милиционеры, видя свет, тут же стреляют по окнам.

В разных частях города появились грузовики с установленными на них зенитными батареями, мощными прожекторами и звукоуловителями, похожими на огромные граммофоны.

Чуть ли не на следующую ночь загудели сирены, и знакомый голос диктора объявил воздушную тревогу, теперь не учебную. Мы с бабушкой были отправлены в бомбоубежище, а остальные члены семьи укрылись в щелях.

Бомбоубежище – подвал соседнего дома. Там куча-мала: старики, старухи, дети и инвалиды. Все, как и раньше, пришли с одеялами и подушками, а иные с прочим скарбом. Тесно, шумно и весело.

Насколько я помню, никаких звуков снаружи слышно не было, поэтому дальнейшее произошло неожиданно. Сначала погас свет, потом секунда тишины – и оглушительный взрыв, от которого пол под ногами закачался и с потолка что-то посыпалось. Кто-то громко закричал. Заплакали маленькие дети. Я услышал тревожный голос бабушки:

– Вова, Вова, где ты?

Наконец она нашарила меня в темноте, прижала к себе, стала успокаивать:

– Не бойся, нас не убьют.

А я вовсе и не боялся. Я даже и не думал, что меня можно убить. Побить – да. Но убить? Меня? Да разве это возможно?

Как ни странно, тревога кончилась скоро, и нас стали по очереди выводить из бомбоубежища. Кто-то освещал синим фонариком выщербленные ступени и сверкающий свой сапог.

На улице было достаточно светло, потому что стояла полная луна и на Запорожстали опять выливали шлак.

Дома нас ждал сюрприз. Все окна в нашей квартире были выбиты, стекла разлетелись по всему полу, и багровое зарево отражалось кусками.

– Ну вот, я же говорила, что эти бумажки ни от чего не спасут, – сказала тетя Аня, хотя раньше она, кажется, говорила что-то другое.

Вернулся откуда-то дядя Костя и сказал, что света во всем поселке нет и сегодня не будет, потому что бомба перебила высоковольтную линию. А кроме того, она попала в детский сад и там убила сторожа и собаку. Детей там, слава богу, не было.

Кое-как сгребли стекло в угол, легли спать.

Утром я проснулся оттого, что меня кто-то тряс за плечо. Я открыл глаза и увидел военного, который говорил мне:

– Вова, вставай!

Я решил, что он мне приснился, и попытался от него отвернуться, чтобы сменить этот сон на другой. Но военный был настойчив, я в конце концов пришел в себя и увидел, что это мой папа.

– Вова, – сказал он. – Мы с тобой опять расстаемся. И, может быть, надолго. Я ухожу на войну.

И тут я понял, что война не такая уж веселая штука, как казалось недавно. Я прижался к отцу и сказал:

– Папа, не уходи. Не надо. Я не хочу больше жить без тебя.

Я уткнулся лбом в пряжку его ремня и заплакал.

Собаки, вредители и шпионыВ Запорожье, как я узнал, было много вредителей и шпионов. Их было немало и там, где я жил раньше. Но здесь еще больше.

Соседи на лавочке во дворе постоянно рассказывали друг другу истории о том, что директор какого-то торга прежде, чем отправить молоко в магазины, купал в нем свою жену. Чтоб у нее кожа была хорошая. Директор средней школы создал из учеников подпольную националистическую организацию под названием СКМ, что означает Смерть Красным Москалям. Японский шпион был застукан на том, что пытался взорвать железнодорожный переезд. Шпион румынский ехал на поезде и считал провозимые мимо танки и цистерны с горючим.

Но Днепровская имени Ленина, ордена Трудового Красного Знамени гидроэлектростанция была самой лакомой приманкой для всех в мире шпионов, и особенно польских, включая нашего дядю Костю Шкляревского, который в свое время признался, что фотографировал плотину ДнепроГЭС не только для газеты «Червоне Запорiжжя», где он работал фотокорреспондентом, но и по заданию польской дефензивы.

Его, между прочим, добиваясь признания, пытали паром. То есть из камеры делали такую парилку, что он в конце концов не выдержал. После чего его, как ни странно, выпустили.

В то время издавалось много книг о всяких вредителях и шпионах, правда, не только местных. Бабушка, с которой я, кстати, тоже подружился не меньше, чем с Витей, прочла мне однажды книжонку про отважного пограничника Карацупу и его верного пса Индуса, переименованного задним числом и много лет спустя, в пору дружбы Советского Союза с Индией, в Ингуса. Карацупа с Индусом вдвоем задержали очень много нарушителей какой-то южной границы. Причем оба описывались автором с одинаковым восхищением. Поэтому, когда я узнал, что за свои подвиги Карацупа был не только награжден орденом, но и принят в члены ВКП(б), я спросил у бабушки, была ли награждена его собака.

Бабушка сказала, что она не знает, но вообще вполне возможно, что собака тоже получила медаль.

– А в партию ее приняли? – спросил я.

– Что за чушь! – сказала бабушка. – Собак в партию не принимают.

– А почему?

От других взрослых бабушка отличалась тем, что любые мои вопросы готова была обсуждать на предложенном мною уровне и всерьез.

– Почему, почему! – рассердилась она. – Потому что в партию принимают только людей. И то не всех, а лишь тех, которые верят в коммунизм. А разве собака может во что-нибудь верить?

Почему собака не может верить в коммунизм, этого мне бабушка объяснить не могла, наверное, потому, что сама была беспартийная. И в коммунизм, как я потом догадался, тоже не верила. В отличие от своего сына, не верила без всяких сомнений.

Несмотря на бдительность людей и собак, число вредителей и шпионов в городе Запорожье никак не уменьшалось. Наоборот, они объявлялись везде, иногда даже совсем рядом. Ровно за неделю до начала войны покончил с собой наш сосед – инженер Симейко. Говорили, будто тоже оказался шпионом и диверсантом, распространял панические слухи о возможной войне с Германией, что, согласно недавнему заявлению ТАСС, было совершенно исключено.

За распространение слухов Симейко в понедельник должны были арестовать, о чем его предупредил другой враг, внедрившийся в органы НКВД.

Враг предупредил, Симейко смалодушничал (так тогда объясняли поступки самоубийц) и прыгнул с балкона четвертого этажа. То есть, вернее, не совсем прыгнул. Сначала он перелез через перила, опустился ниже (должно быть, все же инстинктивно хотел сократить расстояние до земли), уцепился руками за бетонную площадку балкона и долго висел, не решаясь отцепиться.

Потом он даже как будто передумал. Пытался подтянуться и залезть опять на балкон, но сил не хватало, и он стал кричать, звать на помощь. Соседи хотели его спасти и ломились в дверь его квартиры, колотя руками и ногами. Но Симейко, чтобы отрезать себе путь к спасению, сам предварительно запер квартиру на все замки и для надежности придвинул к двери тяжелый шкаф.

Пока соседи ломились в дверь, кто-то более расторопный появился на крыше с веревкой, но тут силы оставили Симейко, и он с криком «а-а-а!» полетел вниз.

Говорили, что хотя в последний момент Симейко вроде передумал, но уже в полете передумал опять и успел для надежности перевернуться вниз головой. Потом выяснилось, что успел не только перевернуться, но, как показало вскрытие, и умереть от разрыва сердца. Насчет разрыва сердца не знаю, но что он врезался головой в асфальт и что голова его была похожа на расколотый очень спелый арбуз, это точно, я сам это видел, и мне стало дурно. Симейко увезли в морг, оставшуюся после него красную лужу засыпали песком, песок смели, но темное пятно еще несколько дней оставалось, как ненадежная память о прошедшей жизни инженера.

Когда началась война, многие вспомнили про предсказания Симейко, а бабушка сказала, что он зря поторопился. Если бы даже в намеченный понедельник его арестовали, то уже в следующий должны были бы выпустить.

– Не говори глупости! – возмутилась тетя Аня. – Ты разве не знаешь, что эти мерзавцы никогда никого не выпускают.

– Ну как же, – сказала бабушка, – ведь теперь ясно, что он был прав.

– Тем более, – сказала тетя. – У этих мерзавцев больше всех виноват тот, кто больше всех прав. А каждого самоубийцу они ненавидят за то, что, наложив на себя руки, он от них уходит и они ничего ему уже сделать не могут.

Эти мерзавцыЯ давно заметил, что на свете существуют какие-то люди, которые моей тете чем-то очень не нравятся, и одного из них она называет «калмык проклятый», другого – «этот рябой», а все остальные из той же компании – «эти мерзавцы» и «эти негодяи», которые не дают людям жить. Эти мерзавцы хвастались, что войны никогда не будет, а если будет, то только на вражеской территории и исключительно малой кровью, да и то не своей. Когда тетя Аня говорила об этих мерзавцах, дядя Костя делал страшные глаза и прижимал палец к губам, из чего можно было заключить, что эти мерзавцы где-то совсем рядом и могут подслушать. Но тетя не унималась. Она сердилась на этих мерзавцев, что они прошляпили начало войны, дают возможность вражеским самолетам прилетать к нам, а тут еще новая беда: эти мерзавцы приказали всем, имеющим радиоприемники, сдать их на временное хранение до конца войны. Тетя Аня свой приемник очень любила.

– На время, говорят, на время. Мерзавцы! Они если отнимают что-то на время, то этого не получишь уже никогда.

Прибежала соседка:

– Наши тикают!

Мы с Витей побежали на улицу. Люди на тротуарах мрачно, но без укора провожали глазами длинную колонну военных грузовиков. Все машины без номеров, фары закрыты жестяными щитками, для света оставлены только узкие щелочки.

Красноармейцы ехали, как заключенные: сидя в несколько рядов и лицом назад. Лица тоже невеселые и смотрят в сторону. Кажется, им стыдно, что они отступают. Некоторые с забинтованными головами. Во многих ветровых стеклах пробоины от пуль.

– Видишь, – сказал мне Витя, – большинство дырок с левой стороны. Понимаешь, что это значит?

Я понимал. Дырка с левой стороны означала, что недавно этой машиной управлял другой человек.

Вернувшись, мы застали в доме переполох. Дядя Костя в углу комнаты уминал коленями и пытался стянуть веревкой узел из серого одеяла. Сева, стоя на табуретке, снимал с полки какие-то книги, бегло просматривал или совсем не просматривал и кидал на пол.

– Где вы шляетесь? – накинулась на нас тетя Аня. – Разве можно уходить надолго в такое ужасное время? Давайте собирайтесь!

– Куда? – спросил Витя.

– Ты разве не понимаешь куда? Ах, вы проклятые! – сказала она в сердцах, видимо, обращаясь все к тем же неведомым мне мерзавцам. – Вы же нам обещали: чужой земли ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Обещали бить врага только на его территории. Вот она и будет его территория. – Успокоившись, сказала Вите: – Уезжаем мы, сынок. Бежим вдогонку за несокрушимой и победоносной нашей армией. Хотя едва ли догоним.

– И напрасно бежим, – сказала бабушка. – Немцы очень культурная нация. У нас в Новозыбкове в восемнадцатом году на постое стоял немецкий офицер Герд Шиллер, он был очень тихий и воспитанный человек.

– А теперь, говорят, – сказал дядя Костя, – немцы зверствуют. В деревнях жителей загоняют в хаты и сжигают живьем. Всех евреев убивают. Всех, всех, включая детей.

– Неужели ты веришь этим глупостям? – спросила тетя Аня.

– Ну почему же глупостям, Нюся? В газетах пишут.

– О, боже! – воздела руки тетя Аня. – Святая простота! Как будто ты сам не знаешь, что пишут в газетах эти мерзавцы. Как будто ты сам не работаешь в такой же газете.

– Нюся, прошу тебя – потише, – сказал испуганно дядя Костя. – Ты же знаешь, что у наших стен есть уши.

Я подумал, что дядя Костя говорит какую-то чепуху. Я никогда еще не видел никаких стен с ушами.

– А куда мы едем? – спросил я у тети Ани.

– В эвакуацию.

Я не знал, что такое эвакуация, и решил, что это такой город Эвакуация.

Ну, что ж, мне было не привыкать путешествовать. Я уже ехал из Сталинабада в Ленинабад, из Ленинабада в Запорожье, а теперь вот из Запорожья в Эвакуацию.

Это была наша последняя ночь в Запорожье. И последняя бомбежка.

Почему-то в этот раз нас с бабушкой отправили не в бомбоубежище, а в щель, где мне понравилось гораздо больше. А еще больше не в самой щели, а вне ее. Почему-то во время налета мы с Витей оказались снаружи, и я увидел необычайно красивое зрелище. Была ясная ночь, шлак на Запорожстали еще не выливали, и звезды светили ярко и крупно.

Где-то в невидимой вышине ровно, мощно и злобно гудели самолеты, на земле хлопали зенитки, по всему небу шатались, перекрещивались, сходились в одной точке и расходились белые дымящиеся лучи прожекторов, летели разноцветным пунктиром трассирующие снаряды, и совсем недалеко часто и коротко стучал пулемет.

Мы вернулись домой при первых знаках рассвета.

Я чувствовал себя счастливым оттого, что провел эту тревогу вместе со взрослыми, и у меня было такое ощущение, будто сам побывал на войне, которая мне в этот раз понравилась. Я лег, и мне снились прожектора, трассирующие снаряды и белые стены с большими человеческими розовыми ушами. Эти уши принадлежали стенам, и в то же время это были мои уши. Я ими слышал. Слышал странный вполголоса разговор, происходивший где-то в коридоре между тетей Аней и дядей Костей.

– Нюся, – говорил дядя Костя, – в конце концов, если ты не хочешь, мы можем никуда не ехать. Может быть, ты права, немцы культурные люди, они нам ничего не сделают. Зачем мы им нужны? Мы же не коммунисты.

– А Вова? – спросила тетя Аня.

Я даже во сне удивился и затаил дыхание. Что Вова? Может быть, я коммунист, но сам об этом не знаю? Бабушка говорила, что собак в партию не принимают, а детей, может быть, принимают. Может быть, и меня приняли, а я даже не знал.

– Ну что Вова, – сказал дядя Костя, словно повторив мой вопрос. – Вова твой племянник, а ты русская.

– Я русская, а Роза еврейка, и если они это узнают…

– Но, Нюся, ты же сама говоришь, что газетам нашим верить нельзя.

– Газетам верить нельзя, а глазам и ушам можно. Я по радио слышала несколько речей Гитлера. Я почти ничего не разобрала, но поняла, что он такой же мерзавец и фанатик, как этот рябой.

– Тише, тише, тише! – зашипел дядя Костя. И тут же заговорил громко: – Ну что ж, раз решили, значит, решили. Значит, надо поторопиться со сборами.

ЭвакуацияИз впечатлений от эвакуации в памяти остались товарные вагоны с железными засовами и надписями: «Восемь лошадей/сорок человек», бомбежка на станции Мокрая и те самые две женщины, спрашивавшие меня, не мой ли папа написал книгу «Овод». Поезд останавливался неожиданно и трогался без расписания, поэтому люди старались вагоны не покидать, и пассажирам мужского пола, взрослым и мальчикам, малую нужду разрешалось справлять на ходу в открытую дверь, что они и делали с ощущением своего превосходства над попутчицами, не очень удачно для такого рода удовольствий устроенными. А в большой нужде было полное равенство, во время остановок в степи женщины и мужчины, не решаясь отстать от поезда, высаживались вдоль него в ряд, не испытывая, кажется, ни малейшей стыдливости. Которая, впрочем, тут же возвращалась, как только складывалась для нее подходящая обстановка. На станциях, где меняли паровоз (а это гарантия, что поезд неожиданно не уйдет), люди бежали к уборным и выстраивали – женщины длинный хвост, а мужчины – короткий.

В Тихорецке в мужскую уборную ворвалась рыжая женщина и, торопливо взметнув юбку, села над дыркой между мужчинами. Мужчины тихо, смущенно и злобно зашипели:

– Вы что, разве не видите, куда залетели?

– Ничего, – сказала женщина, – после войны разберемся. А пока не кончилась, мне в штаны, что ли, срать?

Ставрополь тогда назывался Ворошиловском, а край Орджоникидзевским.

На пыльной привокзальной площади Ворошиловска было трехдневное сидение на узлах среди тысяч других здесь сгруженных семей, а потом трехдневный путь через степь на волах. Было жарко, и очень хотелось пить, а воды почему-то не было. Я запомнил девочку, про которую говорили, что она идиотка. Она кусала собственные толстые губы и высасывала из них свою кровь.

Степь да степь кругомМое поколение, вероятно, последнее в истории человечества, из которого кое-кому лично известно, что значит «степь да степь кругом, путь далек лежит».

Бескрайнее пространство: ни деревьев, ни кустов, ни выпуклостей, ни впадин, только полынь, бурьян, ковыль и волнистая линия уходящей к горизонту дороги.

Передвижение в такой степи в воловьей упряжке, я думаю, сравнимо только с пересечением на древней посудине океана.

Наш обоз состоял из трех просторных, запряженных волами арб, у которых нижняя часть имела вид сколоченного из досок и устланного соломой корыта, а верхняя – длинные жерди. В первой и второй арбе ехали эвакуированные, в третьей была бочка с водой и мешки с провиантом.

Ехали медленно, нарушая степную тишину тихими разговорами, скрипом несмазанных осей и бряканьем привязанных сзади ведер.

На нашей арбе слишком много места занимали два больших фанерных чемодана лягушачьего цвета, принадлежавшие двум женщинам – матери и дочери по фамилии Слипенькие. Имя матери осталось за пределами моей памяти, а ее беременную дочь звали Нарева, что означало Надежда Революции. Нарева с печальным и безучастным ко всему выражением полулежала в углу арбы, держа живот растопыренными пальцами, словно боялась, что он улетит. На первой арбе ехал страдавший от жары старик Франченко, абсолютно лысое темя которого было оторочено густым черным мехом на затылке и за ушами. Франченко задыхался, стонал и скреб ногтями свою раскрытую волосатую (седую, а не черную) грудь, а его жена, аккуратная худая старушка с косой вокруг головы, обвевала его веером или прикладывала к лысине мокрый платок.

Первой упряжкой и задней управляли погонщики мужского пола: пожилой с вислыми усами и в самодельном соломенном подобии шляпы Микола Гаврилович и просто Микола, подросток лет шестнадцати, босой, в коротковатых штанах, в дырявой майке и в кепке-восьмиклинке с маленьким козырьком. Наших волов погоняла Маруся, молчаливая девушка лет восемнадцати, в пестром сарафане, круглолицая, с толстыми загорелыми босыми ногами. Время от времени она постукивала по костлявым воловьим бокам длинной хворостиной, покрикивая вполголоса: «Цоб-цобэ!» Порой соскакивала на землю и шла рядом с волами.

В середине дня обоз останавливался для отдыха и кормежки, а вечером – и для ночевки. Днем ели хлеб с салом и запивали теплой водой с запахом и привкусом бочки. Во время остановок волов распрягали, поили, кормили отрубями, перемешанными с соломой, после чего они, сытые, либо стояли на одном месте, либо ложились и дремали, не обращая внимания на жару и обсевших их мух.

Обедая, мы старались расположиться так, чтобы, если прилечь, досталось хоть немного падающей от арбы скудной тени.

Все переносили жару терпеливо, кроме Франченко. Он сидел под первой арбой, еду никакую не брал, мотал головой, широко открывал рот и стонал: «Ой, я умираю!» Жена его стояла рядом с ним на коленях, макала свой платок в миску с водой, прикладывала к его лысине и обтирала грудь.

Микола-младший, заигрывая с Марусей, передразнивал Франченко, закатывал глаза и как бы шепотом, но надеясь, что другие услышат, стонал: «Ой, я умираю!» Маруся делано сердилась: «Ото ж, дурень який!» Но, не сдержавшись, прыскала в кулачок.

К вечеру мы достигали какой-нибудь прошлогодней скирды соломы, это было что-то вроде степного оазиса. Тут наступала передышка от дороги и зноя. Волы распрягались. Оба Миколы, старший и младший, расположившись в стороне от скирды, посылали пассажиров таскать солому, а сами тут же выкапывали небольшую ямку, перекрывали ее двумя закопченными железными прутьями, на них ставили большой казан и в нем варили фасолевый суп, постоянно подкармливая огонь пучками соломы. Суп был с салом, и большие куски я отдавал дяде Косте, а маленькие с отвращением выплевывал. От вареного сала меня тошнило, фасоль я терпел, а вот разламываемые на куски круглые пышные паляницы мне очень понравились.

Мне всегда было неприятно, но любопытно смотреть, как люди едят, следил я и за тем, как это делал Микола Гаврилович. Он доставал из-за сапога оловянную ложку, несколько раз плевал в нее, потом вытирал о край своей выпущенной наружу серой рубахи. Ел медленно, часто вытирая усы и о чем-то задумываясь. Если попадался ему большой кусок сала, он его вынимал из ложки двумя кривыми грязными пальцами и, запрокинув назад голову, ронял себе в рот и заглатывал, не жуя. На вопросы отвечал не сразу и немногословно. Наши взрослые его спрашивали, долго ли еще осталось ехать и что есть там, куда мы едем, – колхоз или просто крестьяне.

– Яки ж у нас просто хрестьяне, – отвечал Микола Гаврилович, подумав. – У нас така ж радяньска влада, як и у вас, и колгоспы таки ж сами.

– А вы, значит, украинцы? – спросила его моя бабушка.

Он подумал и покачал головой:

– Ни. Мы хохлы.

– Ну как это можно, – сказала бабушка. – Хохлы – это оскорбительная кличка. А вообще, такой национальности нет. Вы не хохлы, а украинцы.

Микола Гаврилович посмотрел на бабушку удивленно, переглянулся с молодым Миколой, подумал как следует и повторил:

– Ни, мы хохлы.

Бабушка интересовалась, хорошо ли здесь живут люди. Микола Гаврилович отвечал рассудительно:

– А шо ж нам не житы? Мы ж хлеборобы, люды не лядащи, у кожного, несмотря шо колгосп, и кура, и гусь, и индюк, и порося, и корова. Деяки хозяи доси по чотыре коровы мають.

На вопрос дяди Кости, едят ли они черный хлеб, Микола Гаврилович почти обиделся:

– Та вы шо? Та хиба ж мы свыни?

После ужина Микола-младший уходил в степь и с ловкостью кота ловил там полевых мышей, которыми, держа их за хвост, пугал Марусю.

Скирды были для волов дополнительной пищей, а для нас роскошной постелью. В них мы располагались на ночь, зарывшись по горло в солому. Красное солнце быстро опускалось за горизонт, степь серела, чернела, становилась загадочной, суровой и величественной. На фоне этого величия как-то несерьезно вели себя мыши, которые шуршали соломой и попискивали где-то внизу. Я лежал в скирде рядом с Витей, мы смотрели на звезды, такие крупные, каких в Запорожье видеть не доводилось. Витя был большой знаток астрономии. Он мне показывал, где Марс, где Венера, где какая Медведица и где Полярная звезда.

В первое утро я проснулся от крика. Где-то на другом краю скирды кричала женщина, потом раздался детский писк, потом появилась моя бабушка и сказала, что Нарева родила мальчика. Потом Нарева ехала в том же углу арбы и кормила ребенка большой бледной грудью.

На другое утро опять раздались крики. Оказалось, ночью во сне спокойно, без всяких стонов умер старик Франченко.

Покричав и поохав, взрослые уложили покойника на арбу и накрыли его простыней. По дороге я поглядывал то в угол нашей арбы, где Нарева непрестанно совала ребенку свою полную грудь, то на арбу перед нами. Там старуха Франченко, сидя рядом с трупом, время от времени приоткрывала простыню, словно проверяя, не воскрес ли ее муж, и, убедившись, что этого не случилось, опускала простыню, отворачивалась и смотрела вдаль сухими глазами.

К вечеру третьего дня наш обоз медленно втянулся в небольшое селение, которое по-русски называлось бы деревней, а по-здешнему – хутором.

Жизнь сразу же обросла многими новыми признаками устроенного быта: пахло лошадьми, навозом, свежим молоком, приторным кизячным дымом, лаяли собаки, мычали коровы, гоготали гуси, и местные жители вылезали из своих мазанок, чтобы посмотреть на завезенных к ним чужаков.

Остановившись посреди хутора, мы были тут же обступлены местными жителями, которым Микола Гаврилович с досадой сказал:

– Ну шо вы збижалыся? Чи вы жидив не бачилы, чи шо?

Жидами, как я впоследствии понял, назывались здесь все городские люди в отличие от местных хохлов.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?