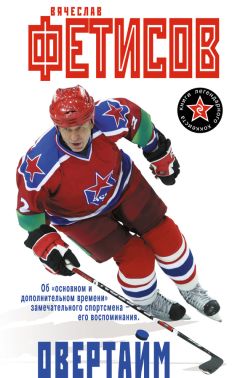

Текст книги "Овертайм"

Автор книги: Вячеслав Фетисов

Жанр: Спорт и фитнес, Дом и Семья

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Глава 3. Война за независимость

Мое желание играть в НХЛ вызвало в СССР большой скандал. Многие знакомые мне говорили: «Поспешил ты, Слава, со своими обвинениями, уехал бы чуть позже, зато без шума». Не раз я задним числом анализировал ту ситуацию и с полным убеждением могу сказать: ничего бы у меня не вышло, не смог бы я уехать так, как хотел, как было правильно – с почетом и добрыми напутствиями, если бы попытался договориться обо всем втихую.

Наглядный пример – история с Владимиром Крутовым.

Его отпустили в Канаду сразу после моего отъезда, все бумаги быстро подписали; отдали в «Калгари», даже не уволив из армии. Уже поэтому все разговоры о том, что приказ о нашем увольнении из армии чуть ли не вот-вот должен быть подписан Язовым, были просто разговорами.

Крутова продали за большие деньги, отправили за океан. Поначалу ему пришлось очень нелегко. Помимо тех же проблем, с которыми столкнулся я (о них дальше подробно расскажу), у Крутова еще и семья оставалась в Союзе, вроде бы как в заложниках. Ему сказали: ты уезжаешь, не уволившись из армии, мы не можем по закону оформить документы на семью. Володя нервничал, семья волновалась. Не сомневаюсь, что эта история наложила сильный психологически негативный отпечаток на его игру. Не надо забывать, что первые бытовые трудности (переезд в Америку – начало совсем другой жизни) Крутов переживал в одиночестве, без опоры. Целые вечера без друзей, без языка, а значит, и без телевизора немалого стоят. В конце концов в середине сезона Крутов взял за свой счет отпуск, что в НХЛ делается в самых крайних случаях, поехал увольняться, чтобы вернуться с семьей в Канаду.

Для меня уже стало очевидным, что я буду сталкиваться с постоянным враньем, поэтому я и решил: надо действовать публично, тем более такая возможность в то время появилась. Шел расцвет эры горбачевской гласности, можно было открыто, через прессу и телевидение, говорить обо всем, поэтому моя борьба развивалась на глазах у всей страны. Вырезок из газет и журналов, видеокассет с фрагментами программ я привез в Нью-Джерси гору. Война получилась открытой, но стоила мне половины жизни.

Начало моего противостояния с Системой положили долгие разговоры с чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым. Тогда и началась наша дружба, которая продолжается по сей день. Гарри сказал: «Ты тот человек, который может открыть советским спортсменам дорогу на Запад». Ведь ни законы, ни Конституция Советского Союза никому не запрещали уезжать за границу, работать и получать те деньги, которые записаны в контракте. Но помимо законов существовали десятки инструкций, пройти через которые, казалось, не хватит никакой силы духа и запасов терпения. Гарри предложил: «Давай соберем хорошую бригаду из молодых перспективных адвокатов по советскому и международному праву, для того чтобы сделать твой отъезд абсолютно законным». Первый разговор с Каспаровым состоялся у нас осенью 1988 года. Через неделю я ему позвонил: «Гарик, меня вроде бы отпускают, так что сейчас ничего предпринимать не будем. Обещают, что я поеду в Америку и там уже в НХЛ доиграю сезон». Каспаров мне пожелал удачи. Как же я был наивен! И когда я наконец понял, что никто меня никуда не собирается отпускать, я выступил в прессе. Теперь дороги назад у меня не было, и я вновь позвонил Гарику.

Так началась работа «по открыванию дверей на Запад». И это была уже борьба за права человека.

К сожалению, слишком много глупостей было сделано за время бессмысленного ожидания. К ним относятся и переговоры с американским импресарио югославского происхождения Малковичем – еще одно несчастье в моей жизни. Мой друг Лев Орлов пытался посодействовать мне с отъездом и как-то раз сказал, что есть импресарио, который долгое время работает с известными советскими музыкантами и может помочь сделать юридически правильный контракт. Я заинтересовался, мы встретились с Малковичем. Лева немного говорил по-английски, я знал двадцать слов, а Малкович что-то понимал по-русски. В общем, все выглядело так, будто он согласился мне помочь выехать в США. Контракт с ним был нужен только формальный, но в него Малкович почему-то вписал себе 25 процентов от суммы моей сделки с «Нью-Джерси». Вариант этот был нечестный, потому что столько никто из агентов не брал, но откуда я мог про это знать? Малкович еще обещал найти работу жене и заняться устройством нашей жизни в Штатах. Он очень хотел, чтобы я подписал этот контракт, но там существовал и такой пункт, что если Малкович обратится к «Совинтерспорту» или в Спорткомитет за помощью, то наш контракт автоматически расторгается и он должен будет помочь мне выехать как частному лицу. В итоге через несколько лет Малкович в Нью-Джерси судился со мной, и суд стоил мне больших нервов и денег, но я об этом не жалею. Думаю, что не много найдется русских в Америке, которые выигрывали там суды против американцев. Одно это убеждает меня, что я был абсолютно прав.

Но вернемся к началу одного из самых трудных годов в моей жизни.

Январь 1989 года. Мы прилетели после суперсерии из США в субботу. В понедельник перед тренировкой я сказал Тихонову и второму тренеру Михайлову, что играть за ЦСКА больше не буду, и написал рапорт об увольнении.

Уже третий. Меня отправили к руководству армейского клуба на разъяснительную беседу. На следующий день в «Московском комсомольце» напечатали мое интервью «Я не хочу играть в команде Тихонова». Даже для эпохи гласности это оказалось слишком круто. В стране к такой откровенности еще не привыкли. Меня вызвали в политотдел ЦСКА, потребовали, чтобы я написал в газету опровержение, где бы извинился перед Тихоновым. Я отказался, и мне приказали с завтрашнего дня в военной форме являться каждый день в отдел спортигр ЦСКА на работу. К этому отделу я был приписан, там получал зарплату. Я и появлялся там каждое утро на протяжении полугодового противостояния. А куда денешься? Я же офицер Советской армии. К Юрию Александровичу Чабарину, моему первому тренеру, приходил, катался у него с детишками. Потом вижу – начальство на него стало косо смотреть. Зачем, думаю, человеку создавать сложности? Начал кататься с любительской командой карандашной фабрики, они раз в неделю арендовали лед на «Кристалле», в Лужниках. Кстати, фабрику построил в Москве любимец всех советских руководителей от Ленина до Брежнева – Арманд Хаммер. Потом ее отняло у Хаммера родное советское государство, подарив ему за это, возможно, очередного Рембрандта из Эрмитажа, и назвало фабрику «Сакко и Ванцетти» – именами двух американских рабочих-социалистов, казненных в Штатах в начале века. Так что очень отдаленно, но это уже приближало меня к Америке.

ЛАДА: Страшным был первый день, когда вышло его интервью. Точнее, не то чтобы страшным, а каким-то необычным…

Даже когда Славы нет дома, телефон у нас звонит постоянно, без конца передают ему приветы знакомые, приятели, друзья. А когда Слава дома, телефон просто «раскаляется» от звонков. Пробиться к нам всегда была большая проблема. Самое интересное – и в этом весь Слава, – я даже не знала, что он дал такое интервью, мне он не сказал ни слова. Мы проснулись утром, впервые, наверное, не из-за телефонного звонка. Слава поехал в ЦСКА. А звонков нет – тишина! Он скоро вернулся, может, через час. Тишина. Нет звонков. Вот так мы весь день в тишине и просидели. Я несколько раз подходила к телефону, проверяла, работает ли он. Пару раз позвонили наши общие друзья – люди, которые к хоккею никакого отношения не имеют. Потом он мне все же рассказал, что вышла газета с его интервью. Наконец кто-то принес нам эту газету. Все стало понятно. Помню такое ощущение, хотя прошло уже много лет: казалось, выйдешь на улицу – на тебя все пальцем начнут показывать. Славе было очень тяжело, но я знала, что ему нельзя уходить в себя, и старалась выступать в роли затейника. Я пригласила в гости друзей, устроила ужин, пыталась вытащить его в кино. Но Слава смотрел фильм, а я прекрасно понимала, что он занят своими мыслями. Его заставили носить форму. В ней Слава был такой смешной: у него голова большая, и офицерская фуражка на ней, как беретик на затылке. Он ее и так пристраивал, и сяк. Самое забавное, у него своего обмундирования не оказалось. Он «дослужился» до майора, а последний раз ему выдали, кажется, лейтенантскую, к этому времени узенькую для него форму. Все это смотрелось на нем невероятно смешно. Однажды он сказал, что назначен дежурным по ЦСКА. Я всем знакомым дала номер телефона, звоните, если хотите услышать: «Дежурный по ЦСКА майор Фетисов слушает!» Первое время меня не трогали, но потом, когда они поняли, что Слава не изменит своего решения, начали пугать отправкой в далекий гарнизон. Слава – человек, который словам своим не изменяет, и если он принял решение, то не скачет с ветки на ветку. Какие бы я ни устраивала слезные представления, если мне что-то не нравилось или хотелось, – все бесполезно. Если мой муж принял решение, то он его принял. Его поддержали родители. Хотя мама плакала все время, но отец ему доверял, по крайней мере не посылал извиняться или валяться в ногах у руководства ЦСКА и армии. А я ему говорила: «Не волнуйся, Слава, люди же везде живут. Ничего страшного. Ну что теперь делать? Поедем, если пошлют». Конечно, давление было ужасным. Если его вызывали и ругали, то мне звонили и очень ласково со мной говорили. Такое впечатление, что у них служили офицеры – специалисты по общению с женщинами. «Вот вы поймите, – пели провокаторы из Советской армии, – вы же такая девушка интересная, привыкли к хорошим условиям жизни. А ведь Слава майор, мы отправим его на самую дальнюю точку, на самую северную, будет там командовать батальоном. Про хоккей он забудет, конечки на гвоздик повесит. А вы привыкли к ванне и душу, вы даже не представляете, как там, на дальней точке. Там ведь горячей воды нет и туалет на улице». Я как пионер: «Ничего страшного, я на Урале родилась, у меня там родственники остались, валенки пришлют, будем в них ходить». Пару раз позвонили, но, видно, поняли, что от меня ответа «нормального» не дождутся, что влиять я на Славу не собираюсь, и перестали агитировать. Могли, конечно, если бы у Славы такого имени не было, что-нибудь устроить. Вот форму на него надели. А какой он военный? Он и оружия в руках не держал никогда.

Слава переживал, что его тренироваться на лед в ЦСКА не пускали. Он сидел, стучал по креслу кулаком так, что отвалилась ручка, все не мог никак успокоиться: «Я же с восьми лет там, я в этой школе вырос». Не то что с командой, а просто покататься не пускали. Он был как персона нон грата, его вычеркнули из всех списков, кроме армейских кадровых.

До того момента, пока я не оказался вместе с Ладой в самолете, летящем через океан, честно скажу, не думал, что меня выпустят. Игорь Ларионов и Сергей Макаров где-то на полпути «спрыгнули с поезда», согласились на условия «Совинтерспорта». Мне они сказали: «Слава, борьба – это хорошо, но мы уже больше не можем». Федоров и Могильный, глядя, как меня, капитана, мурыжат, просто убежали в Америку. Трудно пережить то, что ты после всех почестей оказался изгоем. Поэтому я никого из ребят не осуждал – ни молодых, ни ветеранов. Не знаю, устоял бы до конца и я, если бы не поддержка Лады. Я приходил домой после целого дня издевательств и унижений, после ежедневных проработок армейских комиссаров. Каждый день начинался для меня с заявлений, что я сволочь, предатель, меня Родина и армия сделали человеком, воспитали, а я обидел Тихонова, команду, клуб и Родину, которые мне столько дали. А вечером я вижу человека, который меня полностью поддерживает и понимает, который со мной готов идти на все. В один из самых трудных дней я пришел домой, рассказал, что со мной делали, посмотрел Ладе в глаза и в тот же вечер сделал ей предложение. Я ее спросил: «Ты не обидишься, если мы поженимся как можно скорее?» По закону же полагалось месяц ждать, но мы нашли знакомых, они договорились в ЗАГСе.

Это было 15 марта 1989 года. К этому дню война за выезд продолжалась уже почти год.

Март 1989 года. Каждый день меня вызывали в политотдел, сажали посредине комнаты, в три угла вставали три полковника, политические начальники армейского спорта. И начинали мне долбить, что я предатель, как я посмел, и дальше как по нотам. Они вызывали меня на конфликт, ждали, что я сорвусь. Признаюсь, были минуты, когда тяжело было сдержаться. На парт-собраниях полоскали регулярно, наконец в Главпур повезли, там уже по углам сидели генералы. «Извинись перед Тихоновым, возвращайся в команду, мы все простим, забудем, дадим тебе должность полковничью». В начале марта меня вызвали в один из «больших кабинетов» Министерства обороны и тоже попросили забрать рапорт. Похоже, я стал единственной проблемой Советской армии. Я тут же написал свежий. Четвертый. Говорю: «Я хочу уйти из армии». Они отвечают: «Ты здесь у нас пропадешь, в Америку не уедешь, это мы тебе обещаем на сто процентов». Я объясняю, что уже не хочу никуда уезжать, только увольте меня из армии, тем более в ней сейчас идет сокращение, а я не хочу занимать чужое место, пускай те люди, которые отдали жизнь армии и дорожат ею, получают мою ставку. Два часа меня то пугали, то соблазняли. Тихонов сидел все это время в соседней комнате. Результата он не дождался, куда-то ушел, а со мной продолжали маяться. Три генерала (двое из них были заместителями Язова) убеждали и пугали хоккеиста!

К тому времени мне разрешили тренироваться с командой, правда, в пятом звене, с молодежью. Наверное, думали, что рано или поздно я все же сломаюсь. Но на всякий случай поставили в известность, что мне не разрешат играть, пока я не извинюсь перед Тихоновым и клубом. Неделю покатался, и меня снова отстранили от команды. Больше я с ЦСКА на лед не выходил. А в прессе царила неразбериха: одни писали, что я негодяй, другие (их было куда меньше) – что я герой. Я же за несколько месяцев постарел, наверное, лет на десять – непроходящее состояние стресса. Все люди из числа спортивных и других начальников, кого я знал, мне сочувствовали, но никто в мою проблему не вмешивался. В основном все с интересом наблюдали, чем моя война закончится…

Но вернемся в Министерство обороны. Итак, после двух часов «беседы» с генералами я не забрал рапорт и отказался виниться. Один из них вышел, потом возвращается и говорит: «Нас министр ждет. Хотя он очень занят, но эта проблема его волнует». Мы пошли: три генерала, вновь появившийся Тихонов и я. Везде охрана. На мне парадная офицерская форма с орденами. Ввели. Кабинет огромный, как футбольное поле. Министр обороны идет мне навстречу и сразу с матом: «Почему стоишь не по форме?» А я никогда «по форме» не стоял, я не знаю, как это делается, и в кабинет министра вошел как человек штатский: одна рука была в кармане да еще волосы длинные. Министр, наверное, чуть с ума не сошел.

Язов кричит, что я за доллары в Америку продался и все остальное в том же духе, про Родину, про мать… Я отвечаю, что служил верой и правдой, что долгов перед клубом у меня нет и прошу только одного – уволить меня из армии:

– И вы, товарищ министр, по закону обязаны выполнить мое желание.

– Я не то что тебя уволю, я тебя сошлю… – грозит мне министр и Маршал Советского Союза. Потом обещает полковничью должность и двухкомнатную квартиру, только бы я забрал рапорт.

Я говорю: «Нет».

Опять стал пугать.

– Зачем едешь? – кричит министр.

Отвечаю, что у нас в ЦСКА критическое положение, еду заработать деньги, чтобы помочь команде.

– Как? – удивляется министр. – Мне говорили, что это самая благополучная команда в армии, что у нее все есть, аж в избытке.

– Да, – поддержал меня Тихонов, – у нас кое-чего не хватает.

– Сколько надо?

– Двадцать тысяч долларов, – не раздумывая говорит Тихонов.

– Нет, – говорю я, – пятьдесят.

– Ну ты наглец, – делает вывод министр и звонит финансистам: – Найдите для нашей футбольной команды пятьдесят тысяч долларов.

– Товарищ министр, не футбольной, а хоккейной, – вмешиваюсь я.

– Тьфу, б…, хоккейной. – Потом спрашивает: – Батька у тебя живой? Сейчас бы мы с ним штаны с тебя сняли и жопу надрали.

– Товарищ министр, я же взрослый человек.

– А ты что, батьку не слушаешь?

В общем, Язов сказал, что через месяц, если я не приползу и не заберу свой рапорт, он меня уволит, но никакой Америки мне не видать, слово маршала. И выгнал меня из кабинета, а Тихонов с генералами остались.

По закону он имел право не давать ответа еще месяц.

В Министерстве обороны мне действительно было очень страшно. Но в кабинете Язова я решил, что, если сейчас не сломаюсь, дальше мне будет легче, а если отступлю, то меня сразу смешают с дерьмом и растопчут. И почувствовал какое-то внутреннее облегчение, на душе сразу стало легче, хотя ничего хорошего мне сказано там не было.

Заканчивался чемпионат Союза, сборная начинала подготовку к чемпионату мира, который в том году проводился в Швеции в конце апреля – начале мая. Я пришел на последнюю игру первенства страны. После нее мне надо было ехать в Останкино, друзья организовали мое выступление во «Взгляде», безумно популярной тогда телепрограмме. В этот же день игроки сборной подписали письмо, чтобы меня вернули в главную команду страны. Подписали Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Володя Крутов, Слава Быков, Андрей Хомутов и Валера Каменский. Мой многолетний друг и напарник Касатонов не подписал.

Ребята перед игрой спрашивают меня, что я буду вечером делать. Я им: «Смотрите сегодня меня во „Взгляде“».

Не помню, Макаров или Крутов сказали, что тоже хотят поехать в Останкино. Но Тихонов от кого-то об этом узнал и сразу поменял расписание. Вместо того чтобы всем разъехаться по домам, а назавтра встретиться в Новогорске на сборах, ребятам объявили, что все отправляются ночевать в Новогорск. Народ стал возмущаться: «С какой стати? Вещей с собой нет, ничего же не собрано». «Завтра утром, – говорит Тихонов, – поедете домой, баулы соберете. А сегодня все как один – отдыхать после игры в Новогорск». Но ребята твердо решили остаться со мной. Андрея Хомутова и Валеру Каменского мы отправили в Новогорск, а лучшая в мире тройка нападения в тот вечер выступила в прямом эфире, поддерживая своего защитника. Отвечая на вопросы Влада Листьева, ребята подтвердили, что без меня в Швецию не поедут. «Взгляд» смотрела чуть ли не вся страна, и наше появление, наверное, произвело фурор. Ночью из Останкино ребята отправились в Новогорск. На следующий день Тихонов кричал на них, но дело было сделано.

Меня на сборы никто не приглашал. Ребята потому и поехали на телевидение, что до этого надеялись: Федерация включит меня, капитана советской команды, в ее состав. Но этого не произошло. В день последнего тура первенства СССР прошло заседание тренерского совета, где утверждались кандидаты в сборную на чемпионат мира 1989 года, но про меня никто не вспоминал, хотя ребята, сильнейшие игроки команды, заранее написали письмо в Федерацию, в тренерский совет, в котором заявили, что без меня на чемпионат не поедут. Члены тренерского совета решили, что им прислали ультиматум, и церемониться не стали: все поедут туда, куда им скажут. В итоге они добились того, что мы выступили во «Взгляде» и скандал стал известен всей стране.

На следующий день позвонил Вячеслав Колосков: «Приезжай в Новогорск. Будет общее собрание команды, будем решать твою судьбу». Я сказал, что приеду. С Колосковым я последний раз до этого разговаривал после интервью в «МК», когда он спросил: «Зачем ты это сделал? Тебя бы и так отпустили». Я ответил, что он не до конца в курсе ситуации и что я надеюсь на его поддержку. Но Вячеслав Иванович мне сообщил, что я уже себя «закопал» этим письмом. Мне оставалось только сказать: «Приятно слышать такое мнение от руководителя советского хоккея». Больше я с Колосковым не разговаривал. И вот звонок…

Утром в Новогорске на базе сборной устроили собрание команды. Корреспондентов наехала туча. Команда сначала собралась без меня, я сидел в холле, потом меня пригласили в зал, и началось голосование. Большинство проголосовало за мое включение в команду, но человека три-четыре были против, и Тихонов в том числе. Колосков объявил: «Команда проголосовала за то, чтобы вернуть тебя в сборную Союза. Но, как считает старший тренер, у тебя есть три недели на то, чтобы восстановить форму. Если ты не будешь готов, естественно, никуда не поедешь». Я встал: «Спасибо, ребята, за доверие. Постараюсь подготовиться».

Начались сумасшедшие три недели. Я пахал, как никогда, чтобы ребят не подвести, чтобы разговоры прекратились и чтобы самому не опозориться. Я не сомневался, что через три недели более или менее наберу форму и они возьмут меня. А вдруг я провалюсь на чемпионате мира? Какую же я тогда дам пищу для разговоров! Момент был самый ответственный, я прекрасно это понимал и вкалывал как умалишенный. Слава богу, команда сыграла неплохо, выиграла чемпионат, а меня назвали лучшим защитником первенства мира-89.

Правда, накануне открытия чемпионата произошла еще одна история. Сережа Макаров после моего отлучения был выбран капитаном ЦСКА и, естественно, сборной. Но по традиции перед началом матчей выборы капитана проходят заново. Конечно, я мог в них не участвовать, но подумал: пусть ребята решают все до конца. Я ничего против кандидатуры Сергея никогда не имел, он отличный парень. Мы с шестнадцати лет вместе, настоящие друзья, и роль его в моем возвращении в сборную – огромная. Но тут же, как только я объявил об участии в голосовании, между нами начали вбивать клин: вот, мол, ты, Сережа, сделал для него доброе дело, а он, вместо того чтобы отказаться от капитанства, устраивает цирк. Я же считал, что, если меня вдруг выберут капитаном, это будет не только почетно и приятно, но и докажет мою правоту. Но я совсем не подумал о том, что Сергея могут обидеть эти выборы. Теперь каюсь, что невольно задел его самолюбие.

Приехали в Швецию, капитан сборной еще Макаров. Перед товарищескими играми мы не стали выбирать капитана, не стали этого делать и в Москве, накануне отъезда, а решили устроить выборы сразу в Стокгольме. Начали голосовать. Обычно голосовали открыто, но на этот раз – тайно. В президиуме – Юрзинов, Тихонов и Дмитриев. Собрать записки должны были от 22 игроков и 3 тренеров. Итого двадцать пять голосов. В президиуме прочли записки, а потом «опомнились»: «Подождите, здесь наших голосов еще нет». Добрасывают еще две бумажки, по-моему, от Тихонова и Юрзинова. Результат: 12 за меня, 12 за Сергея и один воздержавшийся. Давайте, говорят, проводить второй тур. Страна тогда только дорвалась до свободных выборов, выбирали всех, включая директоров заводов, так что мы шли в ногу со временем.

В конце концов я набрал больше голосов. И накануне открытия чемпионата мне пришили на майку знаменитую букву «К». Во всем мире слово «капитан» начинается с «С», а у нас – с «К». И это среди наших соперников на первенстве мира всегда было предметом бесконечных шуток. Мне и сейчас говорят: «А что ты на Кубке мира «К» на себя не повесил?» Я отвечаю: «Времена меняются». А они: «Жаль. Так было экзотично»…

Апрель 1989 года. В Стокгольме все сложилось, казалось бы, хорошо, играла команда прекрасно, выиграла, и я, как уже говорил, был отмечен. В Швецию приезжал Лу Ламарелло и предложил мне прямо из Стокгольма улететь в США, но я стоял на своем: «Нет, я должен вернуться домой и уехать в Нью-Джерси из Москвы». Зато Могильный мучиться, как я, не стал и после прощального банкета утром исчез. Шумиха получилась большая. В Шереметьево из-за этого нас встречали самые разные люди, в том числе приехал и замминистра обороны, фамилию его уже не помню. Я подхожу к нему и говорю: «Товарищ генерал, министр через месяц должен меня уволить из армии, если я не одумаюсь. Так вот: я не одумался, встреча с Язовым была 13 марта, а сейчас уже май. Может, у вас есть какая-то информация?» Замминистра отвечает: «Мы тебя и не собираемся увольнять. Смотри-ка, опять здорово играешь, капитан сборной, чемпионат мира выиграл, лучший защитник. Нечего тебе из армии увольняться». Я: «Товарищ генерал, это плохая шутка. Министр дал слово и, как я понимаю, должен его держать». Генерал смотрит на меня так, будто глазами расстреливает. «Ну ладно, – говорит, – если ты так настаиваешь, мы тебя уволим». В это время Макаров подходит: «Вы меня тоже обещали после чемпионата мира отпустить». – «Сережа, тебя-то мы никак отпустить не можем, ты будешь у нас еще долго играть». Сережу такая новость, естественно, «окрылила». Крепостное право! Сейчас эта история даже мне, ее главному герою, кажется дикостью. Как же легко все забывается, а ведь еще и десяти лет не прошло. В какой еще стране мира офицерские погоны означали рабство?

Сразу после приезда прошло у нас в ЦСКА собрание, обсуждали поступок младшего лейтенанта Могильного. У большинства ребят бегство Саши за океан вызвало не то что поддержку, но молчаливое одобрение. Когда нас попросили дать оценку поступку Могильного, я сказал: «Он правильно сделал. Он решил больше не терпеть унижений. Даже после победы на Олимпийских играх старший тренер его по печени молотил». Тихонов тоже присутствовал на собрании. «Что ты выдумываешь!» Но этот факт действительно имел место. Мы играли в Калгари последнюю игру с финнами, до них победили шведов и досрочно, за тур, стали чемпионами Игр. И теперь если выигрываем у финнов, то шведы – вторые. Если проигрываем, то финны – вторые. Нам что так, что этак – все едино. Но провели собрание команды и постановили, что мы должны Олимпиаду закончить без поражений. Однако ребята уже расслабились. Эмоциональный фон у всех разный, и какие-то ошибки в последней игре, конечно, они допускали. Ничего необычного в этом нет. А Тихонов суетился перед нами, как умалишенный, нет чтоб сесть на трибуну, отдохнуть. Ему хотелось все игры выиграть, все до одной, чтоб не смазать, как он сказал, выступление олимпийской команды. Ну что там смазывать, когда золотые медали мы уже завоевали и об этом будут знать все. А кто помнит счет последней, ничего не решающей игры? Но мы же максималисты, мы должны все у всех выиграть. Одну шайбу по ходу матча мы проигрывали, так одну, по-моему, и проиграли. Могильный то ли ошибся, то ли не сменился вовремя. Тихонов так орал, что Саша сказал ему: «Что вы кричите, мы и так золото выиграли». «Ах ты, щенок!» – завопил Тихонов и сзади ему по печени врезал. Могильный убежал из Дворца сразу после награждения, нам уже не до веселья, мы всей командой его ищем, а он залез на самый верх дополнительных трибун, которые выкатили на улицу. Мы бегали, автобус никак уехать не мог, а парень плакал, забившись на трибуне, от обиды и беспомощности. Вот этот случай я и вспомнил.

Выступил Леша Касатонов, наш главный коммунист, сказал, что мы осуждаем поступок Могильного, он подлец и предатель. Америка – это чуждое и ненужное для нас общество. (Шел май 1989-го, а в конце того же года Касатонов сам уехал в Америку.) Собрание продолжалось, мы еще немного Могильного поосуждали, но громкого скандала не получилось. Высказывания Леши поддержки у прессы уже не вызывали. И от игроков добиться осуждения Могильного тоже не получилось. Так все и заглохло, слишком быстро менялось время. Потом уже и Могильный, а позже и Федоров объясняли свое бегство тем, что видели, как расправляются со мной. «И если такое творили с Фетисовым, то что говорить о нас», – заявляли они.

Конечно, мне понятно, что Тихонов действовал по отношению ко мне нормальными советскими методами, то есть обманом. С одной стороны, он подписывает рапорт на мое увольнение, а сам втихую перекрывает мне кислород, но внешне – отец родной, а я его любимчик, и все знают об этом. И если я начинаю выступать против него, значит, я подлец.

Начинает расшатываться прежняя система. Решением парткома стало трудно на кого-нибудь подействовать. И Виктор Васильевич прекрасно понимает, что, если он отпустит Фетисова, на советском хоккее можно поставить крест – после Фетисова уедут все, кто может. А это означает крест и на его карьере. Иногда я думаю, мог ли он просто сказать: «Слава, я тебя прошу, не уезжай, ты погубишь команду. Моя личная просьба – год продержись»? Чисто умозрительно – вопрос, конечно, интересный, особенно после того, что мне наобещали и не выполнили. Я, кстати, не забывал, что у меня может и не быть второго шанса. Вряд ли, поиграв еще годик-другой в ЦСКА, я был бы нужен в НХЛ. Вот почему, даже если представить, что Виктор Васильевич вдруг произнес бы эти слова, надо все равно рассматривать ситуацию в целом.

Когда начались награждения, а за ними речи про национальное достояние, стало ясно, что я попал в такую машину, где я всего лишь винтик. Никогда не думал, что могу превратиться в эту маленькую деталь. Великие игроки Михайлов и Петров ушли со скандалом, мне это не нравилось, но я никогда не думал, что подобное случится и со мной. Есть в нас глупая вера в то, что беда другого тебя не должна коснуться. И вдруг ты понимаешь, что тобою крутят как хотят. Я восстал сознательно и принципиально, я хотел чувствовать себя человеком.

Нет, Тихонов никогда не смог бы попросить меня остаться, пойти на доверительный разговор – это не в его характере. На наших глазах в это же время старший тренер футбольной сборной и сильнейшего клуба страны Лобановский отпускал своих ребят. Наверное, он тоже понимал: что-то не так, если лучшие игроки уезжают из страны. Но он до интриг не опускался. Не знаю, то ли под хорошее настроение мне начальники свободу пообещали, то ли хотели заработать на мне большие деньги. Кстати, «большими деньгами» тогда считался видеомагнитофон в подарок.

Июнь 1989 года. Я уже не помню, как выглядело мое увольнение из армии. Ничего торжественного, во всяком случае, не происходило. Мне сказали, что необходимо получить «бегунок», потому что уже есть приказ о моем увольнении и нужно рассчитаться с клубом. Я начал бегать в хозчасть, в «шмотчасть» – обычная родная рутина. Например, необходимо было вернуть лосевые перчатки, которые я получил еще в детской спортивной школе. Конечно, они уже лет десять как были выброшены в мусор, промышленность такую модель давно не выпускала, поэтому полагалось что-то принести взамен. В политотделе рассчитаться… На всю беготню ушла примерно неделя. Позвонил в очередной раз Ламарелло, я ему сказал, что все – уволен.

Когда в «Совинтерспорте» узнали, что в Москву приехал Ламарелло подписывать со мной личный контракт, то срочно вызвали менеджеров «Калгари» и «Ванкувера», где на драфте числились Макаров и Ларионов. За два месяца до этих событий Каспаров, Роднина, Андрей Чесноков и я собрались вместе для создания ассоциации, которая должна была отстаивать права советских спортсменов, провели пресс-конференцию и, конечно, вызвали к себе ненависть спортивного начальства. Мы держались друг за друга, регулярно встречались, а Гарик говорил, что если мы выдержим, то сделаем большое дело для ребят, откроем им дорогу к западным контрактам, свободным от «руки» государства. «Слава бился один, – говорил Гарик, – а теперь нас четверо. Нам будет легче сражаться». 22 июня (русский человек всегда помнит эту дату) я подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилс» в гостинице «Россия» – в окно было видно Кремль и Красную площадь.