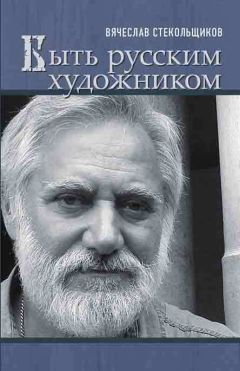

Текст книги "Быть русским художником"

Автор книги: Вячеслав Стекольщиков

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]

Какое тут может быть творчество? Какой разговор с Богом? Метастазы рыночной экономики уже охватили землю, на которой я стоял. Будущий хозяин рынка так и сказал: художник не нужен, нужен рынок.

Кому нужны мои переживания, преодоления трудностей, творческие усилия, да и нужны ли картины, в которых я пытаюсь выразить свои хрупкие чувства?

Но ведь детям интересно то, что я делаю. Может быть, даже, им это интереснее рыночной торговли. И если не я, то кто откроет в их душах потайную дверцу в мир искусства, в мир высшего предназначения человека?

Эти вопросы не только отвлекли меня от живописи, но и привели в такое возбуждение, что могло быть заметно со стороны. Придя в себя от такой мысли, я почувствовал, что кто-то стоит у меня за спиной. Я оглянулся. В трех шагах от меня стоял мальчик. Это был необычный мальчик, не похожий на тех суетных мальчишек, что постоянно окружали меня. Я не слышал, как он появился, однако его присутствие внесло успокоение. Он ни о чем не спрашивал, не пытался подойти ближе, сохраняя определенную дистанцию. Мне не было слышно даже его дыхания и я подумал, что он также беззвучно исчез, но, обернувшись, нашел его на том же месте. На этот раз я успел его рассмотреть.

Худощавый, русоволосый мальчик лет одиннадцати был одет в простую несовременную одежду. За его спиной виднелась большая вязанка зеленой свеженакошенной травы, которую он удерживал двумя руками за конец веревки. От этого мальчик слегка наклонился вперед. Но, очевидно, ноша была не тяжела, потому что он не стремился положить ее на землю.

Чем-то этот мальчик был похож на отрока в картине Нестерова «Явление отроку Варфоломею». Только этот мальчик был в очках. Мы молча стояли рядом и нам было хорошо, как бывает с близким по духу человеком, с которым есть о чем помолчать. Это состояние не хотел нарушать даже внезапно стихший ветер. Наверное, в такие минуты родятся поэты и художники. Я боялся оглянуться, чтобы он не подумал, что мешает мне. Но в это время услышал возбужденные голоса.

– Вон художник! Айда к нему! – и кавалькада мальчишек на велосипедах рванула к нам. Их было человек пять. Взъерошенные, в пестрых куртках, с румянцем на лицах – они тотчас окружили меня со всех сторон и принялись наперебой обсуждать мою работу. Похоже, им был знаком этот мальчик с вязанкой.

– Кому травы набрал? Себе что ли? – спросил один из них, наслаждаясь своим шутливым вопросом.

– Нет, кроликам, – слегка заикаясь, тихо ответил мальчик. У ребят не было злобы, но видно было, что им хотелось как-то посмеяться над ним, чем-то зацепить.

Дети бывают беспричинно жестоки к тем, кто не входит в их стайку.

Казалось бы, все они одного возраста и ходят в одну школу, но для меня эти пятеро были просто детьми, а мальчик с вязанкою был отроком, потому что было в нем нечто такое, что есть в детях, отмеченных Богом.

А ребята выпендривались передо мной до тех пор, пока один из них не свалился с насыпи вместе с велосипедом. Это вызвало бурный восторг компании, а у меня была причина их разогнать.

Стало опять тихо… Непрерывающийся в течение трех дней ветер окончательно стих. Изменилось небо. Ушло то состояние, что меня привлекло, и я решил, что больше не приду на это место. Поработав еще час, я отложил кисти и, вспомнив о мальчике, обернулся. В сторону от меня медленно и бесшумно удалялась фигурка отрока с вязанкой травы…

Бабье лето ждали все. После ненастных холодных дней и никому не нужных осенних дождей хотелось тепла. Ощутив в очередной раз свою беззащитность в отсутствие солнца, все Живое радовалось его появлению. Красивее всех свою радость выражала природа. Словно подражая солнцу, она окрашивалась в его цвета. Оттого и зовется эта пора – золотая.

Есть в Борисоглебе такие места, попав в которые, ты сразу становишься предметом изучения их обитателей. Словно дворы моего детства, эти уютные уголки образуются в результате объединения нескольких домов. Только в отличие от города, каждый из этих домов имеет свой палисадник и огород. А уют этим местам придает не только мягкий травяной ковер, окаймленный палисадниками, но и колодец, к которому сходятся тропинки от окружающих его домов. А если рядом с колодцем стоит березка, то это место моя зрительная память хранит до тех пор, пока я не приду сюда с этюдником.

Конечно, мое появление не осталось незамеченным, но в отличие от бесцеремонного любопытства к художнику в многолюдных местах, здесь я был окружен таким трогательным вниманием, которое проявляют только к гостям.

Небо бывает голубым в любое время года, но осенняя голубизна отличается от летней, весенней и зимней. И если кто-то думает, что у художника среди десятка тюбиков с разнообразными голубыми и синими красками есть готовый для осеннего неба цвет, то это заблуждение. Никто из художников не скажет, какие краски и в каких пропорциях надо смешивать, чтобы передать неповторимую голубизну теплого сентябрьского неба. Только кисть мастера превращает краску в цвет и, наверное, в этом заключается магия живописи.

Если в пейзаже присутствует береза, то она непременно играет главную роль. От того, как будет написана эта береза, зависит успех пейзажа. Ее труднее всего писать. Посмотрите, как написана береза в той или иной картине и вы сможете определить не только мастерство, но и, что еще более важно, творческую глубину художника. Всякий раз, когда я приступаю к работе над пейзажем, в котором присутствует береза, я помню об этом и стремлюсь показать живописными средствами ее неуловимую пластику и особую интонацию цвета.

Много раз я писал березы, но никогда прежде у меня не было мысли делиться с кем-то своей творческой кухней. Почему-то казалось, что можно говорить об этом только с художниками, да и то лишь с близкими мне по искусству. Но на рубеже веков резко изменилась система ценностей. Этой осенью я испытываю такое чувство, словно нахожусь на вокзале, где огромное количество людей с вещами, расталкивая друг друга, стремятся занять места в поезде, который отправляется из двадцатого в двадцать первый век. Теснимый энергичной толпой, я с трудом добираюсь до вагона, но здесь мне дорогу преграждают проводники:

– Куда лезешь со своим хламом? Мы отправляемся в двадцать первый век! – говорят они.

– Но это же нужные мне вещи, мой багаж, – убеждаю я.

– Никому не нужен твой багаж в будущем веке, и тебе он там не понадобится, – категорически заявляют они.

Продолжая эту метафору, я думаю, бессмысленно обращаться к народу. Ведь в результате перемен в системе ценностей, обычно первой жертвой становится именно большинство – масса народа, потому что масса легче поддается внушению, чем личность. Поэтому народу и навязывают массовую культуру, цинично полагая, что большего он не заслуживает.

Я же, обращаясь к личностям, хочу сказать: давайте возьмем с собой в двадцать первый век то искусство, которое создает образы живой красоты Божественного мироздания, искусство православного мировосприятия.

В едва уловимых запахах осени, растворенных в теплом воздухе бабьего лета, столько умиротворения, что может возникнуть излишнее успокоение в работе. И здесь я спешу напомнить, что живопись на природе – это не отдых, не прогулка на воздухе, а напряженная работа. Кажется, в этом я убедил местных жителей.

– Это же какое терпенье надо иметь? – говорят они, проходя мимо меня к колодцу. Вот уже третий день я пишу на этом месте и даже на траве возле забора, где я стою с этюдником, образовался вытоптанный пятачок. Место хоть и тихое, но живое. К моему присутствию привыкли, и когда дети проявляют излишнее любопытство, откуда-то непременно раздается: «Не мешайте дяде работать».

А мне уже трудно помешать. Кажется, я поймал осенний свет и, постоянно возвращаясь к березе, пишу сосновый бор на дальнем плане, колодец на полосатой от длинных падающих теней лужайке и голубое небо с редкими вечерними облачками.

Погода позволяет мне писать по пять часов. Конечно, за это время солнце проделывает длинный путь, изменяя цвет неба, освещение деревьев, домов и направление теней. Но если бы я не сформулировал для себя творческую цель и не держал в зрительной памяти нужного состояния, а иными словами, если бы я мысленно не написал этого пейзажа, то свел бы работу к примитивному изображению какого-то момента – наподобие того, как фиксирует фотоаппарат.

Но в том и дело, что я создаю собирательный образ. Для меня время не одномерно, а многомерно – это объемное время. Кроме того, я выстраиваю пространство картины, в отличие от механического глаза, по законам пластики, а цветовое решение – по законам живописи. Но главное отличие, пожалуй, в том, что я изображаю не то, что вижу, а то, что чувствую. Я пишу ту картину, которая находится внутри меня – я делаю зримыми свои чувства и мысли.

Если вы думаете, что все это приходит в голову во время работы, то вы ошибаетесь. Когда я пишу – мои мысли подчинены чувствам, которые выбирают из памяти лишь то, что способствует творческому процессу. Это, могут быть какие-то мелодии, фрагменты поэзии, а чаще всего, – фрагменты живописи тех художников, с которыми я постоянно общаюсь, несмотря на то, что их давно нет на этом свете. Их живопись – тайна бессмертия.

Вечереет. Я не тороплюсь покидать свое место. Медленно чищу палитру и не могу оторвать глаз от красоты угасающего осеннего дня.

С крыши соседнего дома вспорхнула сорока. Ее изысканная красота и стремительный низкий полет, как след кометы, вносит короткое вмешательство в неподвижную тишину пейзажа.

На следующий день я пришел пораньше. В ожидании нужного мне освещения принялся за неуловимый рисунок березы. Если начать пристально следить за рисунком ствола, причудливо расходящимися во все стороны ветвями – теряется живопись, а если увлечешься живописью – легко утратить неповторимый характер березы. Значит, нужно найти гармонию между рисунком и живописью, как между чувствами и рассудком.

Только я приступил к поиску этой гармонии, вижу – из калитки вышла нестаренькая бабушка с внуком и, взяв его за руку, прямиком направилась ко мне… По ее нарядному платку и целеустремленности я понял, что ею движет не обычное любопытство. Видно, она долго наблюдала за мной и, убедившись в серьезности моего отношения к работе, решила не упускать случая.

Поздоровавшись и заставив поздороваться смущенного мальчика, которого по аналогии с моей внучкой я определил как третьеклассника, бабушка сразу перешла к делу.

– Вы, видать, художник, – сказала она. – А вот наш Витюшка тоже хорошо рисует. Он нарисовал волка из «Ну, погоди!». Кого ты там еще-то нарисовал? – дернула она внука за руку.

– Винни-Пуха и черепаху Ниндзя, – пробормотал Витек, разглядывая свой ботинок.

– Ну, вот, я и говорю – его даже учительница похвалила. Вы ему расскажите, как надо рисовать, чтобы стать художником. Он у нас толковый – сразу поймет.

Я как-то опешил и не знал, что ответить.

– Да пусть он около Вас постоит, – сказала бабушка. – Вы вон все равно который уже день тут стоите, глядишь, он и научится…

Мне было неудобно сразу отказать, и бабушка приняла мое замешательство за согласие.

– Ты вот смотри, как рисуют и не балуйся, – наказала она внуку и пошла к калитке.

Опомнившись, я предпочел уделить Витюшке минут пятнадцать, только чтобы он не стоял у меня за спиной до конца дня.

До сих пор я не считал нужным рассказывать о еще одной привычке, входящей в ритуал моей работы. Лет двадцать назад я бросил курить, но труднее всего было обходиться без сигарет во время работы. Кто-то мне посоветовал восполнить отсутствие сигарет леденцами. С тех пор, отправляясь на этюды, я беру с собой леденцы. Конечно, я о них забываю, когда пишу, но они непременно должны быть в кармане. Это ритуал.

Ну, что ж, перекур, так перекур…

Я достал конфеты и, видя Витюшкино смущение, развернул фантик и положил себе в рот одну из них, а остальные ссыпал ему в руку. Он последовал моему примеру, и беседа сразу обрела нужное направление.

Выяснив, что они рисуют в школе, и зная о его достижениях в области изобразительного искусства от бабушки, я посоветовал уделить больше внимания в его творчестве простым и знакомым ему вещам: бабочкам, божьим коровкам, ягодам, грибам, листьям… При этом я поднял с земли несколько разных по форме и цвету листиков и мы вместе стали их рассматривать. На второй конфете Витек разговорился и, перехватив инициативу, принялся отыскивать все новые и новые листья и показывать их мне. Когда леденцы кончились, я посоветовал нарисовать кленовый лист и отправил его к бабушке. Мальчонка мне понравился и если бы не работа, я не поторопился бы так быстро от него отделаться.

Когда Витюшка скрылся за калиткой, на моем лице появилась улыбка, которая была вызвана воспоминанием о похожем случае, связанном с одним из моих любимых художников Николаем Петровичем Крымовым и рассказанным одним из его учеников.

Было это до войны. Для моего поколения не нужно уточнять, какой войны, а для молодых людей, которые ведут отсчет от афганской, поясню: до Великой Отечественной войны 1941 года. В те давние годы Крымов преподавал в художественном училище имени 1905 года. Ученики любили своего преподавателя, многие из них стали известными художниками и академиками.

Помимо того, что Николай Петрович Крымов был прекрасным, самобытным художником, он разработал свою систему тональной живописи. Все это привлекало к нему молодых художников… Многие пейзажи Крымова были написаны в Тарусе, где он проводил каждое лето и куда за ним следовали студенты.

Однажды Николай Петрович отправился на этюды, и за ним увязался один из его учеников. Надо сказать, что это был один из любимых его учеников, который выразил желание поприсутствовать возле учителя, чтобы посмотреть, как маэстро пользуется на практике своей системой.

Крымов остановился и деликатно намекнул на то, что он любит работать в одиночестве. Тогда ученик сказал, что не помешает и будет тихо стоять за спиной.

Чувствуя, что преодолеть настойчивое желание ученика непросто, Крымов после некоторой паузы обратился к нему с неожиданным вопросом.

– Понимаете, Коля, Вы уже взрослый человек, поэтому я решаюсь Вас спросить. В Вашей жизни была дама?

Коля в знак согласия густо покраснел.

– Так вот, – продолжил Крымов, – представьте, что Вы пригласили к себе даму, а я попросил Вас разрешить мне поприсутствовать при этом. Я Вам не буду мешать – я тихо полежу под кроватью.

Коля покраснел еще больше.

– Вы должны понять, – подвел черту Крымов, – что живопись – это творческий акт, это дело интимное и постороннее присутствие неэтично.

Следующие два дня, которые мне нужны были для завершения работы, прошли с более частыми перерывами, вызванными общениями с обитателями этого уютного уголка.

Вначале, извиняясь, подошла хозяйка забора, возле которого я вытоптал траву. Она пришла в такой восторг, увидев мою работу, что я с трудом удерживал гримасу скромности. Затем с быстротою пейджера ее восторженная оценка распространилась на всех, кто еще не видел картины, и заинтригованные жители, преимущественно женского пола, подходили ко мне один за другим.

Успех был очевидным. Искренность комплиментов подтверждалась осторожным вопросом о приблизительной стоимости картины. Это было вызвано не столько желанием купить, сколько желанием узнать, сколько я могу заработать. Чтобы разговор о деньгах не разрушил пьедестала, на который вознесли меня сами почитатели, я с достоинством триумфатора отвечал, что пишу картины для выставок.

Известно, что бывают публичные политики, но, оказывается, что если часто рисовать на публике, можно стать публичным художником. Я находился в зените славы, и заслуженной наградой, подтверждавшей мою популярность, стала пол-литровая банка, наполовину заполненная яблочным вареньем, которую мне преподнес Витюшка.

Получив из рук коллеги эту награду, я возвращался домой как на крыльях.

Самое суровое испытание для художника – это испытание славой. Боюсь, я не выдержал бы этого испытания.

Когда я пишу работу, мое отношение к ней можно сравнить с отношением матери к ребенку. Только что появившаяся на свет работа мне дороже всего на свете. Нас соединяет с нею какая-то физиологическая связь. Я постоянно ее ощущаю и постоянно думаю о ней. Меня все время тянет подойти к ней, и, возможно, у меня в это время такое же, как у заботливой матери, тревожно влюбленное выражение лица. С той же ответственностью, что и перед ребенком, я думаю, какое дать имя или название своей работе. Эта пупковая связь продолжается до появления следующего новорожденного, а до тех пор меня не покидает призрачная уверенность, что это лучшее мое произведение.

Когда, наконец, я решаю, что работа закончена, то начинаю думать, во что ее одеть. И здесь возникают аналогичные проблемы: если позволяют средства, можно одеть свое произведение в дорогую нарядную раму, а если средств недостаточно, то приобретаешь недорогой багет и сооружаешь что-то поскромнее, а то и переделываешь из старого.

Затем наступает время выхода в свет и снова – родительские заботы… Куда пристроить? Лучше всего, если мое произведение попадет в музей, неплохо – в престижную галерею или в частную коллекцию. Ну, а если мои картины – мои блудные дети, побродив по свету, по всевозможным галереям и выставкам, возвращаются изрядно потрепанными домой – я радуюсь, как можно радоваться возвращению детей. В зрелом возрасте дети начинают самостоятельную жизнь. То же происходит и с картинами – они живут своею жизнью, сохраняя фамилию автора, но оставляя его в прошлом.

Долголетие жизни произведения определяет самый строгий судья – время. И здесь, по моему мнению, существуют свои периоды.

Первый период жизни самый короткий, когда работа по причине своей творческой хилости умирает раньше автора.

Продолжительность второго периода жизни произведения определяет его актуальность, которая находится в прямой зависимости от социального положения автора. Этот период равен продолжительности жизни самого автора.

Третий период – это долголетие. Оно зависит от таланта художника.

И, наконец, четвертый период – бессмертие произведения, которое зависит от Бога и свидетельствует о гениальности художника.

Я понимаю, что мои рассуждения субъективны, но думаю, с ними могут согласиться многие профессиональные художники. И тут я хочу вернуться к своему пристрастному отношению к заборам, потому что когда говорил о существовании невидимых заборов, то имел в виду границу, разделяющую профессиональное искусство с непрофессиональным. Эту границу определяли творческие союзы. Непрофессиональное искусство ассоциируется с самодеятельным, к которому всегда относились с симпатией, но самодеятельность была бескорыстным увлечением людей разных профессий искусством, а проявившийся в ней талант стремился получить художественное образование и стать профессионалом. Эта селекция происходила в течение многих десятилетий. Однако после того как государство отвернулось от собственной культуры в лице творческих союзов и был сметен забор, огораживающий профессиональное искусство, огромная масса дилетантов превратила в свою профессиональную деятельность зарабатывание денег на самодеятельности. Постулаты рынка, которые утверждают, будто деньги определяют жизнеспособность искусства – преступны, они утверждают невидимую границу между искусством и псевдоискусством. «Главного глазами не увидишь…» – говорят духовные отцы, и, действительно, невидима граница между добром и злом, но разве не очевидны постоянные попытки разрушить ее.

А равнодушная ко всем человеческим страстям природа ликовала золотыми россыпями листьев, синим небом, желтыми березами и «колдовским каким-то цветом» кленов.

Признаться, я больше люблю созерцать красоту золотой осени, чем писать. Возможно, это недостаток в моем творчестве, но я не очень люблю изображать слишком яркие эффекты – за их внешней красотой я не вижу внутренней.

Поэтому мы с Младой решили сделать паузу в работе и воспользовались приглашением нашего друга Анатолия Грешневикова отправиться в чудный город Мышкин. Мы были в этом маленьком уютном городке четверть века назад. Его неповторимая красота осталась в памяти, а тут прекрасный повод – презентация ежегодного экологического сборника «Любитель природы».

Всего один день золотой осени, проведенный в Мышкине, пожалуй, стал для меня самым запоминающимся осенним днем уходящего века.

Наверное, радость человеческого общения покинула большие города, а тем более Москву, ее вытеснили тусовки, и если еще существуют искренние и задушевные отношения, так это только в маленьких провинциальных городах России, да и то лишь в тех, где интеллигенция способна к созидательному объединению на благо своего города. Таким городом, несомненно, является Мышкин. Было приятно познакомиться со многими авторами литературного сборника, с работниками библиотек и музеев. У меня плохая память на имена, зато очень хорошая зрительная память, поэтому я хорошо помню все лица гостеприимных мышкинцев, тем более, что чудный день на Волге закончился чаепитием и задушевными песнями. Золотая осень – короткая пора.

Когда холодные звездные ночи, как снежная королева, превращают георгины в хрупкие стеклянные кусты, а яркие солнечные дни еще по-летнему согревают все живое, в небе появляется такая глубокая синева, которой не бывает в другое время года.

Красная рябина на фоне этой ультрамариновой синевы ярче всего выражает драматургию осени.

Рябины в Борисоглебе много. Но я приглядел такое место, где соединялись три действующих лица – красная рябина, синее небо и древние стены монастыря.

Обходя монастырь со стороны Сергиевской надвратной церкви, я шел по безлюдной дороге, разделяющей монастырь с зарослями борисоглебского парка и был поглощен мыслями о предстоящей работе. В этом тихом месте менее всего можно было ожидать встречи с кем-либо. Но в тот момент, когда оставалось обогнуть угловую башню и выйти на свое место, навстречу мне вышла Лариса Степановна Рычкова. Она и ее муж Валентин Петрович Рычков – давние друзья нашей семьи.

Встретив меня с холстом и этюдником, она не стала задерживать разговорами, а неожиданно прочла два четверостишья своих стихов…

И листопад, как вздох единый,

Умчится, освещая путь.

И жарко светятся рябины,

Кистями падая на грудь.

В объятьях холода живая,

Красуясь в дождь и на ветру,

Лишь только ягоды теряет,

Как капли крови, на снегу.

Конечно, она не знала о моих намерениях в нескольких шагах отсюда писать рябину, поэтому я воспринял эту встречу как добрый знак перед началом работы.

Я расположился в стороне от дороги, вдоль которой кто-то высадил рябинки. Они были еще молодые и тонкие, едва вытянувшиеся их стволы больше напоминали кустарник, но на кудрявых ветвях рдели настоящие гроздья ягод. Если бы я сфотографировал эти рябины на фоне монастырской стены, то наверняка получилась бы невыразительная картинка. Объективный глаз запечатлел бы хилые деревца с некрупными плодами, заросли деревьев за ними и уходящую в перспективу монотонную стену.

Примитивное представление о реалистической живописи выражается как раз в том, что художник находит понравившееся ему место и усердно переносит его изображение на холст. Я допускаю, что нечто похожее и происходит в написании этюдов с натуры. Но, с моей точки зрения, это лишь упражнение или часть работы живописца. Впрочем, для некоторых художников, наловчившихся писать этюды, это и является конечной целью.

Для меня природа – неиссякаемый источник вдохновения, а натура – живой материал. Я работаю с этим материалом с той же степенью творческой свободы и с той же трепетной ответственностью, с которыми, как мне кажется, режиссер работает с актерами. Конечно, картина и спектакль – вещи разные, но картина в моем понимании содержит в себе и драматургию, и режиссуру, и декорацию, и персонажи, и безусловное мастерство исполнения. Я не случайно завершил перечень мастерством – без него невозможен высокий уровень художественного произведения, но если художнику нечего сказать, то он лишь ремесленник.

Конечно, живопись не нуждается в аналогиях, ее нельзя сформулировать словами, как невозможно словами передать ощущение цвета. Мне лишь хотелось обратить внимание читателя и зрителя на многие сложные вещи, предшествующие появлению картины.

Лет десять назад неподалеку от рябинок я писал картину «Северная яблоня». Тогда я решал схожую с нынешней творческую задачу. Яблоня на фоне живописной стены и башни монастыря. Во взаимодействии простых на первый взгляд вещей может быть больше философского начала, нежели в сложной литературной завязке.

Деревья, хоть и бесстрастные, но живые свидетели многих событий и судеб, всегда привлекали мое внимание. Возможно, поэтому во многих работах главными персонажами являются вековые березы в монастыре, старые липы аллеи преподобного Иринарха, тополя на берегу монастырского пруда и могучий дуб в селе Андреевское.

По дорожке с моими рябинами постоянно проходили люди, но главным неудобством в моей работе было то, что солнце светило мне из-за спины прямо на холст. Как я ни поворачивался, избежать этого не удавалось. Кроме того, приходилось бороться с собственной тенью, она была почти такого же, как небо, темно-синего цвета и мешала еще больше солнца. Трудность в работе на ярко освещенном холсте заключается в большой вероятности ошибки в тоне. Несмотря на опыт, мне не удалось ее избежать. Только дома я обнаружил, что не попал в тоне – перетемнил. Но на то и профессионал, чтобы видеть собственные ошибки и уметь их преодолевать.

Через три дня напряженной работы я почувствовал уверенность и продолжил писать более спокойно. Видимо, это спокойствие каким-то образом передавалось и проходящим мимо людям – они чаще стали подходить. Однажды возле меня появился мальчик, который заставил обратить на себя внимание настойчивым приветствием. Мальчик был маленького роста, но довольно крепкого сложения и как-то не по годам самостоятельный. Обе его руки были заняты тяжелыми сумками. Мальчика сопровождала большая рыжая собака, которая села рядом и подозрительно смотрела на меня. Наверное, такого мальчика в свое время встретил Некрасов и описал в известном стихотворении.

Передо мной стоял ребенок со взрослым, озабоченным выражением лица – прямо «мужичок с ноготок».

Так и хотелось спросить: «Откуда дровишки?»

Но я спросил:

– Как звать тебя?

– Борька, – ответил низким голосом маленький мужичок. И вернул меня в наше время.

На нем была не по размеру большая модная куртка, видать со взрослого плеча, на ногах – небрежно зашнурованные кроссовки.

– Не тяжело с двумя сумками? – спросил я.

– Это я из больницы от мамки несу.

– А что с твоей мамой?

– Ничего. Она там работает, вот я и несу домой сахар, гречку, макароны, сгущенку…

За моей спиной проходила асфальтированная дорога, по которой то и дело проезжали машины.

– Во… как у папки «Опель Омега», – проводил глазами иномарку «мужичок с ноготок». – У нас и «Жигуленок» есть. Папка говорит – поднаберем денег, еще «Фольксваген» купим.

Я, открыв рот, посмотрел на него.

– Ну, ладно, я пошел, – а то папка ждет… Чубайс, за мной! Рядом! – позвал он пса и заторопился домой, волоча сумки.

Судя по всему, я еще долго стоял с открытым ртом. Потому что когда опомнился и посмотрел на кисть, застывшую в руке, не мог вспомнить, какое место писал.

Вот и потух костер золотой осени. Все многообразие красок, что принадлежало деревьям и кустам, лежало теперь на земле пестрым ковром.

Несколько дней подряд наш сосед Леня сгребал листья в кучу, поджигал и они нехотя и долго тлели, распространяя по округе печальный запах белого тяжелого дыма. Почти все деревья стояли голыми. Дольше всех держалась лиственница, наконец, и она пожелтела, покрасовалась несколько дней и усыпала под собой землю мягкими золотистыми иголками. Обычно после этого появляется первый снег.

Оголившаяся вдруг архитектура до такой степени опустошила пейзаж, что только появление снега могло вернуть ему привлекательность.

В прошлом году, в это же время я писал почти зимний пейзаж: березы на снегу, серое низкое небо и кусты с розовыми георгинами, усыпанными пушистым снегом.

Нынешняя осень, последняя осень века, оказалась необычайно теплой.

Едва закончив работу над рябиной, я отправился к реке посмотреть, как выглядит место возле деревянного моста, которое я уже несколько раз писал.

Небо было безоблачным, но туманная пелена так искусно скрывала солнце, что нельзя было догадаться, в каком месте оно находится. Отсутствие падающих теней и мягкий меланхоличный свет придавали пейзажу японскую изысканность. Более всего ворожил зеленый нефритовый цвет воды. Я много раз писал нашу речку Устье, но никогда не видел ее такой загадочно зеленой. Это и побудило меня взяться за кисть.

В течение тех дней, что я работал, погода держала меня в постоянном напряжении. В любой момент мог посыпать дождь. К счастью, этого не случилось, да и вода сохраняла свой необычный цвет. Не мог я пожаловаться и на отсутствие внимания к себе, по той простой причине, что мост, который я изображал, является единственной дорогой в баню. Во всяком случае, весь Борисоглеб теперь убедился в том, что художник пишет картину дольше, чем зритель моется в бане. А если серьезно, то, работая на улице, я понял, что нет лучшего способа привлечь внимание зрителя к изобразительному искусству, чем посвящение его в творческий процесс.

Погожий осенний день подходил к концу. Невидимое солнце только слегка подкрасило вечернее небо, на котором уже обозначился месяц. Две утки торопливо пролетели над мостом и скрылись в зарослях за поворотом реки. Замерли деревья и стало совсем тихо…

Только внутри меня какой-то знакомый с детства голос запел:

Летят перелетные птицы

В осенней дали голубой,

Летят они в жаркие страны,

А я остаюся с тобой…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!