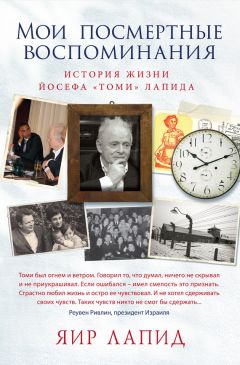

Автор книги: Яир Лапид

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 6

Однажды солнечным воскресным утром, в мою бытность корреспондентом газеты «Маарив» в Лондоне, я отправился в Гайд-парк, установил там плакат, на котором большими буквами написал «Тахометрическая экономика», забрался на табурет и произнес пламенную речь о преимуществах экономической системы, которой отродясь не существовало. Как и следовало ожидать, вокруг меня собрались любопытные, и некоторые принялись спорить со мной. Я продолжал попытки убедить их в преимуществах моей революционной теории и через некоторое время оказался окруженным несколькими десятками британцев и туристов, которые оживленно спорили между собой, обсуждая достоинства и недостатки тахометрической экономики. До сих пор у меня дома хранятся несколько снимков этого исторического представления на табурете.

Для меня не было открытием, что если говорить страстно, вдохновенно и убедительно, то можно заставить людей поверить в существование того, чего никогда не было, – я понял это в первый день оккупации Нови-Сада. Всю свою жизнь я не переставал цитировать известную речь немецкого пастора Мартина Нимёллера.

«Когда они пришли за коммунистами, я молчал – я же не коммунист.

Потом они пришли за профсоюзными деятелями. Я молчал – ведь я не член профсоюза.

Я молчал и когда они пришли за евреями – я не еврей.

А когда они пришли за мной, уже не было никого, кто мог бы протестовать».

Но в семействе Лампель было кому кричать – тому, от кого этого меньше всего можно было ожидать.

В апреле 1941 года Венгрия вторглась в Югославию (с помощью немцев) и оккупировала ее. Когда мы с отцом вернулись в Нови-Сад из пылающего Белграда, фашисты уже начали вешать на улицах коммунистов. Евреи, закрывшись по домам, спрашивали себя, не они ли будут следующими.

Через несколько дней после нашего возвращения отца схватили, чтобы отправить в трудовой лагерь. Было понятно, что это всего лишь промежуточный этап по дороге на виселицу или в поезд на восток. Мы не знали, куда эти поезда отправляются, но знали, что оттуда никто не возвращается. Мама решила действовать. Похоже, она раньше всех нас поняла, что в новой жизни, которую нам навязали, есть только один принцип: выжить любой ценой.

Хрупкая красавица, которая всегда опиралась на мужское плечо, внезапно исчезла. Облачившись в свои лучшие наряды, прихватив венгерский паспорт, она отправилась в полицейский участок, утопая в снегу на высоченных каблуках. Взяв на вооружение манеры будапештской аристократки (это далось ей легко), она сразу же принялась на всех кричать, намекая по ходу дела на свои столичные связи с сильными мира сего (которых у нее никогда не было). Полицейские посмотрели на разгневанную женщину с серо-зелеными глазами и решили, что им не нужны неприятности – иди знай, с кем она действительно водит дружбу. Отца отпустили.

У нас с матерью было немало размолвок. Дети склонны абсолютизировать понятия нравственности, а я не мог не замечать ее сексапильности, ее интриг и поклонников. За всю жизнь у нее было три мужа (и все трое умерли, будучи женатыми на ней) – каждый из них богаче и угодливее предыдущего. В иудаизме таких женщин называют «иша катланит» – роковая женщина, слишком опасная, чтобы жениться на ней. Ей нравились все трое, но любила она всю свою жизнь только одного человека – меня. Как только возникала угроза ее детенышу, она выпускала свои ухоженные когти сиамской кошки. Несколько раз она спасла обе наши жизни. И это связало нас с ней так крепко, что словами не описать.

В день вторжения мои поиски собственного «я» закончились в одночасье. Моя школа закрылась. Из нашего большого дома нас выселили, и мы переехали в квартиру в центре города. Отец лишился адвокатской лицензии. Я уже не был сербом и, конечно же, не был венгром. Люди, знавшие нас годами, не сделали ничего, тихонько наблюдая из-за опущенных жалюзи, как забирают отца. Мне, конечно, известны знаменитые слова Анны Франк (которая была на два года старше меня) – «Несмотря ни на что, я верю, что люди добрые», но я с ней не согласен. В большинстве своем люди не добры, они равнодушны. Тот, кто не имеет к ним непосредственного отношения, не представляет для них никакого интереса. С того момента я стал полноценным евреем.

После освобождения отца у нас (впервые в жизни) появились материальные проблемы. Когда отца лишили адвокатской лицензии, он попытался заняться недвижимостью. Но клиенты не появлялись. Евреи-то как раз хотели избавиться от своих квартир и сбежать в Америку. Но венгры поняли, что лучше просто дождаться, когда их выгонят, и тогда получить все бесплатно. Потихоньку мы начали продавать все, что у нас было. Стали исчезать картины и мебель. Мамина шкатулка с драгоценностями опустошалась с головокружительной скоростью. После нескольких таких недель отец сказал, что, пожалуй, нам стоит перебраться в Будапешт, где еще не было военной власти. Мама обрадовалась – ее родители жили в Будапеште, и она скучала и тревожилась об их судьбе.

Мы приехали в Будапешт в конце мая и поселились в двух комнатах в маленьком пансионе в седьмом квартале, недалеко от бабушки и дедушки. Мама записала меня в четвертый класс обычной школы на улице Сенра. Вдруг я стал изучать все предметы – историю, географию, право – с другой стороны (ведь это были два враждующих столетиями народа), по совершенно иным учебникам, гораздо более высокого уровня, и, что было самым сложным, – еще и на другом языке. Я прилагал неимоверные усилия – десятилетний мальчик, который понял, что родители в беде, и решил (как дети иногда берут на себя ответственность), что его задача – принести им радость. На какой-то момент я стал Немечеком, маленьким рядовым из «Мальчишек с улицы Пала», который решает спасти весь квартал.

В конце года я получил табель. Я посмотрел на него, и у меня сильнее забилось сердце. В Венгрии самой высокой оценкой была пятерка. У меня была одна четверка, а все остальные – пятерки. Я бежал домой счастливый. Мой дед, человек высокий и холодный (оглядываясь назад, могу сказать, что идиот), взял у меня ведомость и, едва глянув на нее, сказал: «В нашей семье четверок домой не приносят». Я ему этого не простил до конца своих дней.

Я допускаю, что это, пожалуй, не самый занимательный период моей жизни. Годы нашего становления значительны скорее для нас самих. Хотя история этих лет важна еще и тем, что показывает нам, как мы оказались в ловушке. Пока мы смирно ожидаем, что мир наконец образумится, он снова и снова удивляет нас своим нежеланием это делать.

В 2007 году, вступив в должность председателя «Яд ва-Шем», я произнес речь на горе Герцель в День Катастрофы. Завершил я ее следующими словами:

– Шесть миллионов мертвых обращаются к нам из земли. «Мы не думали, – говорят они, – что такое возможно. Мы полагались на людскую доброту. Верили, что есть предел безумию. Когда мы очнулись от этих иллюзий, было уже слишком поздно. Не повторите наш путь!» Просвещенный мир призывает нас пойти на компромисс, рискуя ради перспективы мира. И мы спрашиваем просвещенный мир, мы спрашиваем в День Катастрофы всех тех, кто нас поучает: а что вы сделаете, если мы, положившись на вас, пойдем на риск и жертвы и что-то не сработает? Что вы тогда сделаете? Попросите прощения? Скажете: «Мы ошиблись»? Пошлете бинты? Откроете детские дома для осиротевших детей? Помолитесь за упокой наших душ?

Самое интересное, что за той историей с четверкой последовали месяцы которые, против всякой логики, были одними из самых счастливых в моей жизни.

Закончив учебный год, я должен был поступить в среднюю школу, только ни одна из них не согласилась принять к себе еврея. И это вынужденное безделье открыло передо мной великолепную перспективу – в течение полутора лет я из смышленого мальчика превратился в образованного человека. Отец, почти безработный, решил, что он будет моим домашним учителем. Все мое будущее было предопределено и заложено в этот период. Это был класс одного ученика и одного учителя, наполненный теплом и любовью. Обычно мы занимались три-четыре часа утром, а после обеда были домашние задания и заучивание наизусть.

Я учил почти все без разбору. Литературу, математику, физику, английский, историю и даже латынь. Отец где-то достал учебную программу гимназии. Но ее мы придерживались только в общих чертах. У отца была страсть к познанию, которая завела нас в такие дебри, куда не ступал ни один мой ровесник: французские импрессионисты и морские сражения адмирала Нельсона, поэмы еврейско-венгерского поэта Миклоша Радноти и короткие рассказы О'Генри, сплетни о ссорах Микеланджело и Леонардо во Флоренции времен Ренессанса, монолог Ромео перед смертью, страстно произнесенный посреди маленькой гостиной:

…Ну, взгляните

В последний раз, глаза мои! Вы, руки,

В последний раз объятия раскройте!

А вы, мои уста, врата дыханья, –

Священным поцелуем закрепите

Союз бессрочный со скупою смертью!

Сообщения, которые поступали от родственников из Нови-Сада, доставляли все меньше радости. В 1942 году венгерская армия провела первую операцию, которая длилась двое суток: они оцепили город и несколько соседних деревень, собрали несколько тысяч евреев, выпустили их на покрывшийся льдом Дунай и стреляли по людям, заранее сделав во льду отверстия. После войны евреи еще долгие годы помнили об этом и отказывались плавать летом в Дунае. Многие из наших знакомых были убиты. Когда мы вернулись, все тихо говорили про «красный снег». Прошло много лет, прежде чем я понял, о чем шла речь.

Летом сорок третьего закончилась наша венгерская виза, и нам пришлось вернуться в Нови-Сад. Мы жили в маленькой квартирке, отец снова занялся продажей недвижимости и моей подготовкой к выпускным экзаменам, к которым – мы оба это прекрасно знали – меня никто не допустит. И мы боялись. Все время боялись. Я не в состоянии объяснить это тем, кто родился после войны. Когда ты беспрерывно пребываешь в страхе – как мы с лета 1943-го до января 1945-го, – это становится твоей сутью, частью твоей ДНК. Вокруг бомбежки, и отлавливают евреев на улице, голод уже считает свои первые жертвы, а мы сидим дома и делаем вид, что все в порядке. А мне уже одиннадцать, и мне страшно, двенадцать и страшно, двенадцать с половиной… и по-прежнему страшно.

Понятно ли я объясняю? Наверное, невозможно объяснить, что если боишься так долго, то это превращается в привычку, становится частью твоей жизни во всех ее мелочах. Однажды я был на премьере театра «Габима», действие пьесы происходило в Польше во время немецкой оккупации. Одна из актрис, которая играла подпольщицу, скрывавшуюся в подвале и слушавшую Би-би-си, должна была выключать радио, когда к ним спускались немцы. И я вспомнил, как мы с отцом по ночам рисковали арестом и смертью, только чтобы услышать голос Черчилля, такой теплый и спокойный в этом свихнувшемся мире. Этот голос обещал: «Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем сражаться на полях и на улицах, мы будем биться в горах. Мы никогда не сдадимся».

После спектакля я подошел к актрисе и сказал: «Выключить радиоприемник – это еще не все, ты должна и настройку сбить, потому что, когда появлялись полицейские, даже если приемник был выключен, они проверяли, на какую волну он был настроен». С тех пор на каждом спектакле она меняла настройку точно так, как когда-то это делал я.

А тогда мама уехала в Будапешт, и 19 марта 1944 года мы с папой заснули рядом в большой кровати. А ровно в шесть утра все наши страхи сбылись.

Глава 7

Когда отца арестовали, ему было сорок четыре (он был моложе, чем мой сын Яир сейчас), маме было тридцать семь (она была моложе моей дочери Мерав), мне – двенадцать с половиной (я был младше, чем мой второй внук Лиор).

Я отсутствовал на бар-мицве Лиора. Когда он проснулся в тот день, его уже ждала висевшая на стуле белая отглаженная рубашка: дети в его возрасте не выбирают себе одежду сами. В синагогу его, конечно, отвезли: в этом возрасте дети еще не водят машину. Подаренные деньги ему положили на сберегательный счет, которым он сможет воспользоваться после службы в армии, потому что в этом возрасте детям еще не положено распоряжаться деньгами. Был ли я таким в этом возрасте? Не думаю. Когда отца увел гестаповец, я понял, что мне придется покинуть Нови-Сад, и стал собираться в дорогу. В небольшой рюкзачок я положил то, что, на мой взгляд, было самым необходимым: свою коллекцию мраморных шариков.

На этом и закончились мои сборы. Медленно наступило серое утро. Бабушка Эрмина плакала на кухне, и мы ждали, не понимая, чего, собственно, ждем. Кто-то из соседей спустился и сказал: «Немцы вошли в город. Мы все в руках немцев». Только тогда я начал понимать, что произошло. Евреев собирали на железнодорожной станции и отправляли в Аушвиц. Отец пробыл там почти год, затем был переведен в Маутхаузен, где и умер. Мама застряла в Будапеште, потому что евреям сразу запретили ездить на поездах. Только через два-три дня мне удалось дозвониться до нее и рассказать, что произошло. «Оставайся там, – сказала она, – за тобой приедут».

В маме вновь проснулось то, чего мы в ней никогда не подозревали. Она бросилась к соседям дедушки и бабушки – христианам, у которых был сын – мой ровесник; его звали Петер, я всегда играл с ним, когда приезжал на летние каникулы в Будапешт. Она в два счета выпросила у них его удостоверение члена молодежной организации «Лаванда», отклеила его фотографию и аккуратно вставила мою. Не прошло и трех дней с момента оккупации, как мама научилась подделывать документы.

Затем она отправилась на поиски дяди Альфреда.

До того времени я имел о нем очень смутное представление, почерпнутое в основном из перешептываний взрослых, которые замолкали при моем появлении. Дядя Альфред в семье был белой вороной. Уже в двадцать лет он взбунтовался против родителей, крестился и из всех имеющихся в мире занятий выбрал профессию детектива в криминальной полиции Будапешта. Это был полный лысый человек, абсолютно непохожий на еврея, чья жизнь проходила среди проституток, воров, аферистов и карманников. Семья отреклась от него, и моя мама не видела его с детства.

Но в тот день она постучалась в дверь его квартиры. «Я – Като, твоя племянница, – сказала она, как только он открыл, – мой сын остался один в Нови-Саде, и ты обязан привезти его». Жена дяди Альфреда закатила истерику: «Не смей! Тридцать лет они нас знать не желали! А сейчас, когда им понадобилось, она явилась как ни в чем не бывало! Пусть катится отсюда!»

В артистизме нервных припадков с мамой никто не мог сравниться. Она быстрыми шагами пересекла комнату, вышла на балкон и забралась на узкие железные перила. «Если ты не поедешь за Томи, – закричала она, – я спрыгну». Дядя Альфред окинул взглядом обеих женщин, подошел к вешалке, снял с нее черную кожаную шляпу, надел ее, взял у мамы фальшивый документ и, не сказав ни слова, вышел из дома.

Через пару дней на пороге нашей квартиры в Нови-Саде появился человек в черной кожаной шляпе, которого я в жизни не видел. «Я мамин дядя, – сказал он, – сейчас ты одеваешься, прощаешься с бабушкой, и мы едем».

Я посмотрел на бабушку, а она на меня. «Поезжай с ним, Томичка, – сказала она, – я справлюсь». Эта красивая старая женщина с аккуратно собранными в пучок седыми волосами знала, что скоро умрет. Тысячи раз я воспроизводил в памяти это мгновение, и каждый раз мне становилось ясно – бабушка понимала то, что тогда мне было не дано понять. Вскоре после того, как я ушел с дядей Альфредом, немцы отправили ее в Аушвиц, и там она умерла, так и не узнав, что я выжил.

Это было странное путешествие. Дядя в кожаном пальто, как у гангстеров, с торчащим из-под ремня пистолетом, и я за ним, с шариками в рюкзачке. Он подошел к трамвайной остановке и остановился. «Евреям нельзя ездить на трамвае», – тихо произнес я. Он достал из кармана фальшивое удостоверение и протянул мне. «Выучи наизусть, – сказал он, не поворачиваясь ко мне, – ты Петер Наковский из Будапешта, и мы не евреи».

Мы добрались до железнодорожного вокзала. Это впечатляющее длинное двухэтажное здание из дерева и металла с каменным фасадом в церковном стиле буквально кишело гражданскими, нагруженными разнообразным скарбом, и солдатами с чемоданами и оружием. Венгерские полицейские рыскали повсюду, проверяли документы и искали евреев, пытавшихся бежать. Дядя Альфред был встревожен. Он понимал, что мое поддельное свидетельство не выдержит тщательной проверки. Мы поднялись на второй этаж. Там находилась большая столовая, с балкона которой были видны платформы. Полицейские крутились и там. В центре столовой сидела группа офицеров в серо-зеленой форме, со сверкающими орлами на фуражках. «Ты говоришь по-немецки?» – тихо спросил меня дядя Альфред. Я ответил, что да.

Он схватил меня за руку и прикинулся пьяным. Шатаясь и что-то бормоча, он подвел меня к столу, где сидели офицеры, сел рядом с ними, опустил голову на руки и сделал вид, что заснул. Немцев это позабавило. «Твой папаша выпил лишку», – сказал мне один из них. Я не помню, что ответил. Помню, что разговаривал, помню, что смеялись, помню, что они благоволили ко мне – эти люди в точно такой же форме, как тот, который забрал у меня отца. Я помню, что все это продолжалось около получаса. Самые длинные полчаса в моей жизни.

Но дядин трюк сработал. Пока мы сидели рядом с немцами, венгерские полицейские не осмеливались приблизиться к нам. Когда внизу загудел поезд, он внезапно вскочил, схватил меня за руку, пробормотал в виде прощания что-то невнятное и быстро потащил меня к вагону. Раздался еще один гудок, и мы отправились в сторону Будапешта.

Но кошмар не закончился.

Как только мы отъехали, я сразу заснул, измученный напряжением. Дядя Альфред начал успокаиваться. Внезапно дверь купе открылась, и вошли два венгерских полицейских. Один из них, подняв палец к губам, велел дяде не будить меня. Они посмотрели документы, и что-то вызвало у них подозрение. Они тихонько подошли ко мне и, схватив за плечи и светя в лицо фонариком, стали трясти меня и кричать по-венгерски: «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Говори, как тебя зовут?»

Позже дядя рассказал мне, что он никогда – за всю свою бытность детективом – не испытывал такого страха. Его жизнь зависела от того, что скажет ребенок, которого он раньше никогда не видел и который впервые увидел свое новое имя в поддельном документе всего два часа назад. Он был абсолютно уверен, что как только я проснусь, то инстинктивно произнесу свое настоящее имя.

Но сработал другой инстинкт, первобытный. Я открыл глаза и произнес: «Петер. Петер Наковский». Полицейские еще раз взглянули на нас с подозрением и ушли.

Глава 8

Водной из своих радиопередач я цитировал рассказ Грэма Грина о мальчике, который учится в частной школе в Англии. Во время урока мальчика вызывают к директору. По мрачному выражению лица директора он понимает, что случилось несчастье. Директор начинает говорить трагичным тоном: «Я вынужден с прискорбием сообщить…» – и вдруг, не в силах сдержаться, закатывается в приступе истерического смеха, с которым невозможно совладать. Бедный мальчик стоит перед ним, совершенно растерянный.

Справившись с собой, директор сообщает ученику, что его отец скончался. Ошеломленный ребенок спрашивает: «Как это случилось?» Директор пытается ответить, но вновь давится от хохота. «Твой отец, – говорит он сквозь слезы смеха, – гулял по Неаполю, когда на его голову с какого-то балкона свалилась свинья и убила его».

Эта история, похожая на неаполитанскую версию «Свидания в Самарре», позабавила меня, поскольку показалась знакомой. В 1944 году Смерть и я встречались столько раз, что, если бы она предстала передо мной в виде падающей с балкона свиньи, меня удивило бы только то, что в Будапеште еще остались несъеденные свиньи.

Дядя Альфред оставил меня у бабушки с дедушкой и исчез навсегда. Через несколько лет после войны я случайно узнал, что он бедствует, и стал посылать ему деньги и продукты, и делал это до самой его смерти, но больше мы никогда не виделись.

Может показаться абсурдным, но мы чувствовали себя счастливыми, когда нам разрешили остаться в нашем доме. Вскоре к нам присоединились дядя Ирвин с тетей Эдит и еще две семьи.

К тому времени оберштурмбанфюреру Адольфу Эйхману удалось собрать в гетто десятки тысяч людей, но мы пока просочились сквозь щели немецкой бюрократии. Даже для такого талантливого дьявола, как Эйхман, евреев было слишком много. Накануне войны Будапешт был одним из самых больших еврейских городов Европы, и в 1944 году в нем все еще жили четверть миллиона евреев.

Квартира, в которой мы ютились, находилась на третьем этаже большого шестиэтажного здания, в форме подковы, номер 5 по улице Геза. Там было четыре комнаты, а посреди гостиной стоял большой рояль. Мы с мамой спали в маленькой комнатке за кухней, где когда-то жила прислуга, остальные разместились на матрасах на полу. Все взрослые пребывали в страхе, были очень нервными и постоянно ссорились, и я проводил большую часть времени внизу, во дворике. Мне все время хотелось спросить маму, вернется ли папа, но я не решался.

Через несколько дней я на бегу налетел за домом на венгра-надзирателя. Он толкнул меня и прохрипел: «Смотри у меня, грязный еврейчик!» Тот факт, что я ему ответил, по-моему доказывает, что мой длинный язык родился задолго до моей работы на израильском телевидении. Я посмотрел на него и сказал: «Вы? Человек в форме?! Как вам не стыдно такое говорить?!» Ответом была увесистая пощечина. Упав навзничь, я вдруг заметил наверху на лестнице дядю Ирвина. Он был напуган и не произнес ни слова. После этого случая я перенес свою бурную деятельность в сад напротив дома. Там я проводил время, играя с соседскими детьми в шарики. Они, видно, были ловчее меня, потому что через несколько недель я уже проиграл всю свою шикарную коллекцию, лишившись последнего своего имущества из Нови-Сада.

Эта пощечина была не единственным случаем насилия, с которым я столкнулся. По сей день поражаюсь, откуда у венгров, голодных, грязных и запуганных, почти как мы, были время и энергия без устали преследовать евреев, даже в конце войны. Чем дальше, тем становилось хуже. С наступлением весны нам сократили, черт знает в который раз, продовольственные нормы, и запретили выходить из дома до 11 часов – чтобы мы не успели попасть в магазины. Однажды я вышел купить еды и решил пробраться в начало очереди, где евреям находиться было запрещено, да на беду забыл про свою желтую нашивку. Стоявшие в очереди, конечно же, заметили ее, набросились на меня и сильно избили. Я убежал оттуда в слезах, весь в крови, но домой не вернулся – я отправился в другой магазин, попытать счастья в новой очереди.

В то время нужно было опасаться всех, и евреев тоже. Мы привыкли считать, что жертвы всегда чисты и безгрешны, но человеческая природа устроена иначе. Голодные и злые способны на все. Мне следовало остерегаться больше других, поскольку кроме всех прочих бед я был еще и нелегалом, находился в Будапеште по фальшивым документам. Однажды, когда я поссорился с сыном соседей с верхнего этажа, мальчиком по имени Андреас, он вышел на балкон и закричал на всю улицу: «Томи Лампель – нелегал, Томи Лампель – нелегал!» К счастью, родители втащили его в квартиру прежде, чем кто-либо успел это услышать. Я не знаю, понял ли он когда-нибудь, что едва не вынес мне смертный приговор только потому, что я выиграл у него в прыжках по ступенькам.

До войны родители Андреаса были богаты, у них было много друзей-аристократов. Один из них, барон Липанский, будучи, видимо, человеком очень порядочным, продолжал навещать их и приносить продукты. В один из таких визитов он заметил мою маму. Несмотря на голод и нищету, она оставалась красавицей и по-прежнему исключительно хорошо одевалась. Не прошло и нескольких дней, как между ними завязался роман. Они тщательно скрывали его, боясь нацистов и меня. Хотя в ужасной тесноте, в которой мы жили, трудно было что-либо скрыть, и я довольно быстро сообразил, что происходит. Я был сбит с толку и зол – ведь мы до сих пор не знали, что с отцом, хотя и догадывались. Но ничего не сказал. Просто мама была далека от образа верной Пенелопы, о которой я читал в иллюстрированной детской книжке «Одиссей», – той, что покорно ожидает возвращения мужа и отказывает всем поклонникам.

Барон Липанский дал маме паспорт своей первой жены, баронессы Ясласки, которая скончалась за несколько лет до того, и мама положила его в сумку вместе со своими настоящими документами – на всякий случай. Несколько недель спустя мы договорились встретиться с тетей на трамвайной остановке напротив полиции и вместе отправиться на поиски еды. Подходя туда, мы еще успели увидеть, как люди из «Скрещенных стрел» (венгерской нацистской партии) схватили тетю и потащили ее в участок. Мы стояли и не знали, что делать. Трамваи приезжали и уезжали, а мы стояли и ждали неизвестно чего.

В конце концов один из охранников заметил на улице странную пару, подошел к нам и объявил, что мы задержаны. Он привел нас в участок. Там лежали десятки евреев: избитые, истекающие кровью, покалеченные, со сломанными руками и ногами, раненые, сваленные у стенки, вздрагивающие и замирающие навсегда. Меня охватил ужас, мама же сохраняла самообладание. Она достала из сумки паспорт баронессы Ясласки, предъявила его охраннику и надменным тоном приказала ему немедленно вызвать начальника участка.

Явился начальник и окинул нас подозрительным взглядом. Мама выпрямилась во весь рост и стала кричать на него (я никогда в жизни больше не слышал, чтобы она так кричала). «Я – баронесса Ясласки! – гремел ее голос до самого Дуная. – Какое право вы имеете меня задерживать?! Как только я выйду отсюда, немедленно позвоню немецкому послу, доктору Готтлибу фон Ягову, своему близкому другу, и подам на всех вас жалобу! Так вы поступаете с венгерской баронессой?! Поместили в загон со всеми этими евреями! Да как вы смеете!» Начальник глубоко вздохнул и мгновенно принял решение. Он бросился на охранника, который нас задержал, и заорал: «Идиот! Простите, баронесса! Болван! Простите, ваша светлость! Ты куда смотрел?! Ты не видел, что перед тобой ее светлость? Я тебе покажу!» Затем он низко поклонился, поцеловал маме руку и проводил нас на улицу, продолжая кланяться и бормотать бесконечные извинения.

За давностью лет Катастрофа превратилась в глазах большинства людей в одну историю, где евреи идут по снегу навстречу смерти, постепенно пропадая из виду, пока не исчезают все за воротами концлагерей. Однако для большинства переживших ее Катастрофа выглядела иначе. Она тянулась годами. Люди влюблялись, женились, переезжали с места на место, обустраивались, растили детей, голодали, воровали еду, обманывали, подделывали документы, притворялись и выживали (если выживали) не однажды, а раз за разом, и каждый раз – благодаря какому-то новому чуду.

Мы склонны забывать об этом, но в те же годы происходила большая разборка под названием Вторая мировая война. Тем, кто спасся от немцев, венгров и осведомителей, грозила еще одна опасность – союзники. В то время англичане и американцы уже начали атаковать город с воздуха. Они бомбили ночь за ночью, сотни самолетов сбрасывали бомбы одновременно, и дом дрожал как осиновый лист, а подвал, в котором мы укрывались, наполнялся угольной пылью от сотрясений. Я снова жил зигзаговой жизнью.

Однажды утром мы вышли на улицу из нашего дома номер 5 и увидели, что третьего и седьмого домов нет, а под развалинами погребены сотни людей. Мы стояли, и нас трясло от ужаса и холода. Не было ни пожарных, ни «скорой помощи», похоже, никому до этого не было дела. Вдруг в конце улицы появился почтальон. Он шел как обычно, с большой сумкой через плечо. Подойдя к дому номер 3, он достал пачку конвертов, уставился на развалины, на минуту задумался и вернул их в сумку. Потом подошел к нашему дому номер 5, разложил письма по ящикам и, сопровождаемый нашими взглядами, продолжил свой путь, – то раскладывая конверты, то возвращая их в сумку, когда некому было вручать.

Тогда-то и началась моя журналистская карьера. Скитаясь по квартире, я наткнулся на портативную пишущую машинку дяди Ирвина. Я стоял и долго смотрел на черные клавиши. Пишущая машинка напоминала мне об отце.

У меня появилась оригинальная идея: издавать домашнюю газету. Я собрал всех детей в доме и сделал их корреспондентами. Дети со всех этажей несли мне самые последние сплетни, я печатал их на дядиной машинке с копиркой, а вечером разносил газету по квартирам. Это была местная желтая пресса, которая не брезговала никакими «сенсациями». «Дядя Шварц угрожал побить тетю Грин с 5-го этажа», – гласил один из заголовков, или: «Семья Гросс перестала разговаривать с семьей Фойерштейн». Иногда появлялись более серьезные сообщения от главного – двенадцатилетнего – редактора: «Еще один жилец дома покончил с собой от отчаяния. Он уже третий по счету, прыгнувший с крыши за последний месяц».

Много лет спустя, в 1986 году, мы с Яиром приехали в Будапешт.

Я вернулся в город впервые после войны и, конечно же, не на шутку волновался. В Венгрии все еще правили коммунисты. Через два дня после приезда мы обратили внимание на забавное явление: каждый раз, как только я начинал говорить, все пугались. Венгры смотрели на меня и видели во мне влиятельного субъекта, толстого, одетого в пальто фирмы Brooks Brothers из верблюжьей шерсти и ботинки фирмы Bally, за которым следовал крепкий молодой человек, похожий на телохранителя. Вначале они думали, что я турист, но, как только я открывал рот, понимали, что я свой, местный. Естественно, все приходили к одному и тому же ошибочному выводу – что я крупный партийный чиновник.

Должен признаться, я наслаждался этим. У меня длинный исторический и личный счет к венграм, и как только я понял, в чем дело, то начал гонять их в хвост и в гриву бесконечными распоряжениями, порой дурацкими.

Это была возможность хоть немного отомстить им за то зло, что они нам причинили, и заодно продемонстрировать Яиру, что представляет собой жизнь в тоталитарном государстве, где не принято задавать вопросы.

Однажды утром я повел его в наш дом по улице Геза, 5. Мы поднялись на третий этаж и постучали в дверь. Нам открыл мужчина лет сорока. За ним стояли жена и двое детей. «Всем выйти!» – приказал я, ничего не объясняя. Все четверо беспрекословно вышли и испуганно ждали на площадке, пока мы рассматривали квартиру. Все было знакомо и незнакомо. Конечно, поменялась мебель и бытовые мелочи, создающие уют: обои, ковры, картины на стенах. «Единственное, что осталось прежним, – сказал я Яиру, – это запах». Лишь вернувшись в отель, я понял: это был запах страха.