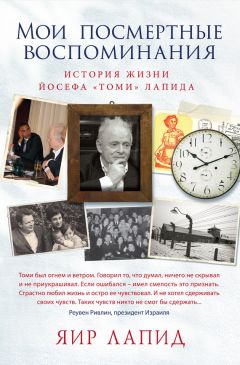

Автор книги: Яир Лапид

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 9

Как-то, в бытность мою министром юстиции, я выступал в Академии правосудия в Будапеште. В таких случаях от почетного гостя ожидают, что он побубнит в течение некоторого времени что-то вежливое и освободит трибуну. Вместо этого я, появившись у микрофона, произнес: «Добрый вечер! Очень рад, что нахожусь здесь сегодня, потому что в последний раз, когда я стоял напротив этого здания, на нем висел плакат с надписью: ЕВРЕЯМ И СОБАКАМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». В зале воцарилась тяжелая тишина, и по лицам хозяев я понял, что они уже пожалели, что пригласили меня. Ну и пусть. Кто-то должен был им это высказать!

В сентябре 1944 года нам на какой-то момент показалось, что конец кошмара близок. Русские уже окружали Будапешт, а венгерские власти пытались договориться с ними и потребовали у Эйхмана покинуть город. Только вот наши надежды как пришли, так и ушли. «15 октября, – сообщал я в своей маленькой газете, – власть захватила пронацистская партия “Скрещенные стрелы”». А через два дня вернулся Эйхман. Он был полон энергии, как никогда. 20 октября пятьдесят тысяч мужчин забрали рыть траншеи, чтобы остановить советскую армию. 23 октября увели уже женщин и детей. Тех из них, кто чудом выжил после работы на морозе, в снегу и под непрерывной бомбежкой русских, немцы отправили на уничтожение.

В нашем доме скрывался от такой мобилизации Альфред Плайс, пожилой мужчина. Никто его не знал, и никто, кроме меня, с ним не разговаривал. «Я не понимаю, что им от меня нужно», – повторял он каждый раз с отчаянием. Плайсу, как и многим ему подобным, еврейство было чуждо. Он был предан Венгрии и даже в такой момент отказывался расстаться с предметом своей гордости – золотой нагрудной медалью за участие в Первой мировой войне. Я не отвечал ему. Я тоже не знал, что им нужно от меня.

За несколько недель Эйхман собрал всех евреев в два больших гетто. Первое располагалось за синагогой на улице Дохани (она и по сей день остается второй в мире по величине после синагоги Бейт-Эммануэль в Нью-Йорке) – там находился еврейский квартал Будапешта: тесный район с извилистыми улочками, кошерными ресторанами, магазинчиками иудаики и религиозной литературы. Нацисты обнесли квартал забором, вывели нескольких остававшихся там неевреев и втиснули в квартал семьдесят тысяч евреев.

Кстати, основатель политического сионизма Теодор Герцль вырос в соседнем с синагогой на Дохани доме. В 50-х, еще до того, как коммунистическая Венгрия разорвала отношения с Израилем, после долгих уговоров израильскому послу удалось добиться разрешения повесить медную табличку с надписью: «В этом доме родился провозвестник еврейского государства». Посла звали Давид Гилади, он был моим тестем, отцом Шулы. Скончался он через год после меня, в возрасте 101 года.

Нас перевели в другое гетто – интернациональное. Это было не совсем гетто, а квартал из пятидесяти трех больших домов, над каждым из которых развевался флаг нейтральной страны: Швеции, Испании, Португалии или Швейцарии. Мы попали в шведский дом, по улице Пожони, 14. Нас, триста человек, согнали в подвал. Над нами люди спали в коридорах, на лестничных площадках, во всех углах. Мужчины исчезли, оставались только старики, женщины и дети. Время от времени нацисты приходили и уводили евреев на «марш смерти». Их заставляли делать проруби во льду на Дунае, затем расстреливали и сталкивали тела в воду. Никто из уходивших не возвращался. Все мы были измучены голодом, страхом, вшами, а еще – непрерывным стоном раненых лошадей. Росло число самоубийств.

Не знаю почему, но самое яркое мое воспоминание о той поре – это не трупы, которые мы складывали один на другой на крыше, чтобы заморозить, и даже не безвкусный талый снег, которым утоляли жажду, а то, что я постоянно испытывал потребность сходить по малой нужде. Туалетов было мало, из-за непрерывных залпов русских «катюш» мы боялись выходить и все время стояли в очереди. Десятки людей стоят один за другим, переминаясь с ноги на ногу, с искаженными лицами. Я не верю в существование рая, но в аду я побывал. Туалета там нет.

Однажды утром забрали маму. Они пришли и увели всех женщин, которые еще могли ходить. Нам дали только несколько минут на прощание, и это было очень похоже на расставание с отцом. Она не произнесла никаких слов, просто обняла, поцеловала меня и ушла, а я остался совершенно один. Ни отца, ни бабушки, ни мамы, один под обстрелом в доме среди сотен голодных людей, для которых я был их самой последней проблемой. Но к вечеру мама неожиданно вернулась. Она сказала: «Он нас спас».

И незачем было объяснять. Она не сказала, кто это «он». В те дни в Будапеште был только один «он» – Рауль Валленберг.

На углу улицы Валленберг и улицы Барзель в Тель-Авиве стоит бронзовый памятник Раулю Валленбергу. Изваял его венгерский скульптор Имре Варга. Высота памятника – два метра, весит он больше тонны. Высокий худой человек стоит меж двух каменных глыб с протянутой вперед рукой, как бы останавливая что-то. Я знаю этот памятник очень хорошо, поскольку это я задумал привезти его, я его оплатил, и я убедил городские власти установить его. Это то немногое, что я смог сделать, и это бесконечно мало.

Раулю Валленбергу было тогда всего 36 лет. Он был из семьи скучающих шведских аристократов-бизнесменов (а кто в Швеции не скучает?), изучал архитектуру, волочился за красивыми женщинами и был совладельцем успешной торговой фирмы. Ничто из его прошлого не предвещало, что он станет одним из праведников мира – пожалуй, одним из величайших. Для меня он был и остался доказательством того, что совесть человеческая – точно так же, как и подлость, – проявляется в самых неожиданных местах.

С самого начала Катастрофы Валленберг решил в одиночку спасать венгерских евреев. Будучи первым секретарем посольства Швеции, он выдал шведские охранные свидетельства десяткам тысяч евреев. Среди них оказались и мы с мамой. Наши документы были абсолютной липой, но Валленберг позаботился о том, чтобы скрепить их печатями, украсить кучей впечатляющих подписей, витиеватыми знаками и шикарной обложкой. На нацистов это производило впечатление.

Но Валленберг делал больше. Он противостоял всей нацистской чиновничьей верхушке, спорил, убеждал, подкупал и спасал все больше и больше евреев. Он угрожал Герхарду Шмидхуберу, командующему немецкими войсками в Венгрии, что лично позаботится о том, чтобы его судили как военного преступника, если он не сорвет планов Эйхмана по уничтожению остатков гетто. Чаще всего это срабатывало. В других случаях – как с мамой – он не довольствовался разговорами, а выходил на улицы, чтобы спасти еще хоть несколько тех, кого называл «мои евреи».

Когда мама немного пришла в себя, она рассказала, как все произошло.

Немцы собрали очень много женщин, целая колонна из сотен молодых женщин шла по пустым улицам. Одна из них осмелилась спросить: «Куда мы идем?» и получила странный ответ: «В Вену».

Валленбергу стало известно об этой процессии. Он появился внезапно – в длинном черном автомобиле с дипломатическим номером – вышел и заявил полковнику, сопровождавшему процессию: «Я посол Швеции, здесь находятся женщины с моими паспортами, я требую освободить их». Наверное, сегодня трудно объяснить, насколько это было нереально: зима, снег, конец войны, резня на улицах, бомбежки, полная анархия, и вдруг из черного автомобиля возникает элегантно одетый шведский дипломат и предъявляет требования командующему колонной. Если бы нацист застрелил Валленберга прямо на месте, об этом не узнала бы ни одна живая душа, и никто не смог бы вмешаться.

Но все произошло иначе. Нацист вздрогнул, что-то пробормотал и приказал освободить всех, у кого был шведский паспорт. Валленберг – ангел-хранитель – проводил их обратно в гетто и удалился.

Судьба самого Валленберга была не менее трагичной. Когда русские вошли в Будапешт, военная разведка схватила его и доставила «на допрос» в Москву. Его навсегда поглотила система советского ГУЛАГа. Многие заключенные утверждали, что видели его в пятидесятые и даже позже, но российские власти утверждали, что он умер в 1947-м, и по сей день не изменили этой версии.

Угрожали нам не только нацисты. Иногда появлялись бандиты-венгры, которые пытались отобрать у нас то малое, что оставалось. У входа всегда дежурили двое-трое наших с дубинками, чтобы остановить их. Мы – дети – были «бегунами». Нашей задачей было вовремя сообщить о появлении грабителей, чтобы взрослые закрыли двери, или бежать на улицу, чтобы успеть в очередь за продуктами. Меня назначили старшим одной из групп бегунов. 25 декабря дети из моей группы попросили у меня разрешения выйти на улицу, чтобы добыть елку. «Почему вдруг елку?» – спросил я. Они удивленно посмотрели на меня. «Рождество, – сказали они, – сегодня Рождество».

До меня не сразу дошло: это были дети христиан, живших с нами, – людей, которые крестились ради карьеры или потому что женились на христианках. Но это им не помогло. Расистские законы нацистов не признавали их, и они отправились в гетто вместе с нами.

«В этом доме, – сказал я, – не будет никакой елки и никакого Рождества».

Много лет спустя я выступал в кибуце на севере страны. В конце ко мне подошла женщина и спросила: «Ты, случайно, не Томи Лампель?» – «Да, – сказал я, – я Томи Лампель». И она заплакала. «Почему ты плачешь?» – спросил я. Она ответила: «Потому что ты не дал мне поставить елку».

Через два дня после Рождества, 27 декабря, у меня была бармицва. Мы сидели в подвале, в тесноте, среди сотен людей. Мама открыла свою сумку и достала флакончик духов «Шанель» – она сохранила его с лучших времен. «Мой мальчик, – сказала она, – сегодня у тебя бар-мицва. Я не могу испечь торт, ты не можешь позвать своих друзей, и с нами не будет отца… Но пахнуть на твоей бар-мицве будет хорошо!» – с этими словами она разбила флакон об пол, и нас на мгновение (только на мгновение!) окутал прекрасный аромат. Я, конечно, светский еврей, но бар-мицва у меня была, по-моему, самая еврейская, какую только можно себе представить.

Глава 10

Они пришли за нами на рассвете. Венгры, члены партии «Скрещенные стрелы», в сопровождении нескольких эсэсовцев. Окружили дом, нас всех согнали во двор и повели по заснеженным улицам опустевшего города. Люди молча провожали нас взглядами, но никто не сказал ни слова.

Нас погнали по улице Пожони в сторону моста Маргит, и мы поняли, что они ведут нас на берег Дуная, чтобы расстрелять на льду. Эти «марши смерти» уходили каждый день, и только в одну сторону.

Когда мы дошли до моста, над нами появился советский самолет-разведчик. На какой-то момент колонна замерла в беспорядке. Охранники-нацисты заметались в поисках укрытия, стреляя вверх из своих шмайсеров. Мы с мамой находились недалеко от уличного туалета. Мама толкнула меня внутрь. «Сделай вид, что писаешь», – сказала она.

Я стоял там, застыв от страха и холода, и не мог. Когда тебе тринадцать и ты охвачен ужасом, ты не можешь писать. Тем временем советский самолет улетел, и колонна пошла дальше. Никто не заметил, что мы с мамой остались в зеленом туалете. Полчаса спустя никого из шедших в той колонне не было в живых.

Это ключевой момент в моей жизни. Он оказал на мое формирование большее влияние, чем любое другое происшествие, чем все уголки на земле, в которых я побывал, чем все, что я совершил, и все люди, которых я повстречал. И не потому, что я выжил, – у каждого выжившего было свое собственное чудо. А потому, что мне некуда было идти.

В Австралии, от Сиднея до Перта, были бесконечные километры засушливой земли, по которой не ступала нога человека. На Среднем Западе в Америке раскинулись бескрайние открытые просторы с множеством рек и обилием диких животных. Уже освободили Париж, Рим и даже Нови-Сад. А мне некуда было идти. В целом мире не было места, куда мог бы пойти тринадцатилетний еврейский мальчик, которого все хотят убить.

И мы вернулись в гетто.

Много лет спустя мы гуляли с Яиром по Будапешту и оказались у моста Маргит. Мы непринужденно болтали, как вдруг я остановился как вкопанный, и меня затрясло. Яир не сразу понял, на что я показываю, но это был он – маленький уличный туалет стоял на том же месте. Мы, два взрослых человека, обнимались, и плакали, и гладили зеленые стены туалета, спасшего мне жизнь, а венгры обходили нас стороной, принимая за сумасшедших.

– Мальчик мой, – сказал я, когда успокоился, – вот здесь, на этом месте, я стал сионистом, еще не осознавая этого. В Израиле полно проблем, у нас всегда будут к нему претензии и требования. Но главное, для чего было создано Государство Израиль: чтобы любому еврейскому ребенку всегда было куда пойти. В этом и заключается идея сионизма.

Надеюсь, что Яир понял. И уверен, что он никогда не забудет.

Прежде чем вернуться в гетто, мы сделали еще одну неудачную попытку поверить в людей. Мама сняла с нас желтые звезды и сказала: «Когда мы жили на улице Геза, там были два привратника, оба дружили с нами. Кто-нибудь из них наверняка укроет нас до прихода русских». Мы пришли к одному из них, словаку по имени Элидиод. Но, увидев нас, он запаниковал и запричитал, чтобы мы убирались, потому что он не собирается рисковать своей семьей. Второй привратник, Винцер, отреагировал примерно так же, – правда, дал немного еды, прежде чем захлопнул перед нами дверь. Порой мы забываем, что, хотя и устроили Катастрофу негодяи, именно трусы допустили ее.

Минут через сорок мы вернулись в дом на улице Пожони, но он был пуст. Всех евреев уже забрали. В этом было что-то сюрреалистическое: приговоренные опоздали на казнь, и оказалось, что палачи уже ушли. Мы слонялись из угла в угол, слыша только собственные шаги да еще раскатистый грохот русской тяжелой артиллерии и «катюш». Я сказал маме: «В четвертом доме на улице Татра, недалеко от почты, живет мой одноклассник Лаци Анчел. Они евреи, но все еще живут в своей квартире. Давай попробуем».

Мама была слишком измучена, чтобы спорить, и пошла со мной. Анчел открыл дверь с опаской, но, увидев меня, обрадовался и впустил нас. Поначалу мы очень испугались: дом был полон венгров-полицейских. Выяснилось, что это было целое отделение – двадцать пять полицейских из местного участка, которые договорились с жильцами дома, что будут оберегать их от нацистов, а когда придут русские, тогда евреи защитят их. Они переоделись в гражданское и, проходя мимо нас по коридору, опускали глаза. Это было комично: сколько раз я спасался, выдавая себя за венгра, с тех пор как покинул Нови-Сад, а теперь вдруг венгры решили прикинуться евреями.

На ночлег мы постелили себе на кухне пустые мешки. Еды не было, единственным источником воды служил еле капающий кран в подвале, у которого мы выстаивали долгие часы, чтобы наполнить водой кружки и кастрюли. Бои вокруг нас не прекращались, становясь все ближе и ближе. «Превратить Будапешт в советское кладбище, в дунайский Сталинград! – командовал Гитлер в декабрьской телеграмме. – Я приказываю сражаться за каждый дом».

Мы знали, что русские обычно появлялись из-под земли: под Будапештом есть целый подземный город. Дома соединены между собой как паутиной системой тоннелей и пещер под узкими улочками города. Венгры, опасаясь вторжения, подготовили город к длительной траншейной войне. Они разрушили стены между подвалами домов, вместо них построили тонкие перегородки, которые рушились от удара кулаком. Поэтому, когда бомбежка разрушала один дом, можно было под землей выбраться наружу через соседний. Русские же, будучи виртуозами подземных боев, прекрасно использовали эту извилистую систему и имели привычку вдруг возникать из-под земли, как кроты, в своей форме цвета хаки, стрелять во все стороны и снова исчезать.

Однажды рано утром я проснулся, услышав голоса. Разбудил маму: «Кто-то говорит по-сербски». Она лежала неподвижно, прислушиваясь. «Это не сербский, – наконец сказала она, – это русский». (Русский и сербский – родственные славянские языки и звучат довольно похоже.) И спросила меня: «Ты сможешь поговорить с ними?» Я сказал, что знаю несколько слов. Она встала, нашла кусок красно-бело-синей ткани (цветов югославского флага), обмотала ею мою руку и послала меня попросить у них еды. Я спустился в подвал и увидел там нескольких солдат, покрытых пылью и копотью. Они посмотрели на меня с удивлением и подозрением. Я показал на повязку на руке. «Югославия, – сказал я, – маршал Тито, югославский». Они растаяли, показывая в улыбке металлические зубы. Маршал Тито, командующий антифашистским Сопротивлением в Сербии, был самым известным партизаном Европы. Один из солдат порылся в сумке и дал мне буханку хлеба и несколько луковиц. Я поел впервые за несколько дней. Это был самый вкусный лук в моей жизни.

Нас освободили. Моя война закончилась.

Глава 11

До Катастрофы в Венгрии проживали 825 тысяч евреев. Меньше чем за год были уничтожены около 596 тысяч. Всего за восемь недель в Аушвиц были отправлены почти полмиллиона венгерских евреев. Мы склонны обвинять в этом только немцев, но в одиночку они бы не справились. Есть народы, которые активно сопротивлялись уничтожению евреев, как датчане или болгары, а есть те, которые пальцем не пошевелили, как бельгийцы. Венгры же помогали машине уничтожения, зачастую с энтузиазмом. До последнего момента пронацистское правительство Ференца Салаши продолжало отправлять евреев в лагеря десятками тысяч. Я люблю культуру Венгрии, ее поэзию и ее колбасы, но венгров не прощу никогда.

Между прочим, после войны Салаши бежал в Германию, был там схвачен полковником – американским евреем, возвращен в Будапешт и повешен. Имя полковника было – не поверите! – Гиммлер.

Покинув Лаци и его семью, мы отправились по единственному знакомому нам в Будапеште адресу – улица Геза, 5, – и нашли там бабушку, дедушку и тетю Эдит. Дяди Ирвина не было.

Дядя Ирвин был высоким, красивым, очень тихим человеком. Всю жизнь он проработал в швейцарской фирме, которая устанавливала трансформаторы на радиостанциях. Два месяца назад его забрали, и с одной из колонн смерти он попал в концлагерь Дахау. Там он чудом дожил до конца апреля, когда пришли 45-я и 47-я американские дивизии. Потрясенные видом ходячих скелетов солдаты отдали освобожденным узникам все запасы пищи, которые у них были. Но не сообразили предупредить несчастных, что долго голодавший организм может не справиться с большим количеством пищи. Дядя Ирвин ел, ел и ел, пока не умер.

Наверное, это прозвучит странно, но то, что случилось с телом дяди Ирвина, произошло с моей душой. Сначала мне было трудно привыкнуть к тому, что я выжил. Долгие месяцы днем и ночью я пребывал в постоянном страхе перед смертью. И вдруг в одночасье тебе сообщают, что нацистов больше нет, нет войны и никто не собирается тебя убивать. Помню это странное, неестественное чувство – когда просыпаешься утром, и тебе больше никто не угрожает.

Осознанию этого не способствовало и то, что неподалеку, в нескольких сотнях метров от нас, война шла полным ходом. На противоположном берегу реки, в Буде – старинной части города, – до последнего сопротивлялись части Отто Скорцени, одного из фаворитов Гитлера. Русские стояли на нашем берегу, немцы – на противоположном, а все мосты были разрушены. Можно было спокойно пройтись по улице, параллельной Дунаю, зайти в магазин, остановиться поболтать с приятелем, но, свернув за угол, надо было бежать бегом, потому что немцы стреляли по всему, что двигалось.

Как только прошел один страх, на смену ему пришел другой. Надеюсь, это не будет выглядеть как неблагодарность, но мы боялись русских. Они были лучшими воинами на свете, но при этом мерзавцами. Первые слова, которые все венгры запомнили по-русски, были: «давай часы». Некоторые из них носили по нескольку часов на каждой руке.

Еще они насиловали женщин. Мы знали это до того, как они пришли. Это было у них что-то вроде национального спорта. Молва гласила, что, когда русские брали город, их командиры давали солдатам один день на то, чтобы пить водку и делать все, что заблагорассудится. Как правило, они насиловали. Мама была страшно напугана. Она загримировалась под сморщенную старуху, насобирала по всему дому тряпок и, запихав их под одежду, превратилась в горбатую и бесформенную бабку. Красавица мама, которая даже в самые тяжелые дни в гетто умудрялась выглядеть и держаться как Грета Гарбо, превратилась в уродину.

Однажды к нам постучался русский солдат. Мы ужасно испугались, а мама сказала: «Не отвечайте, не отвечайте», но он продолжал колотить в дверь и кричать, и тогда бабушка не выдержала и открыла ему. Нам потребовалась секунда, чтобы узнать его под формой и толстым слоем грязи – это оказался дядя Лаци. Мой любимый дядя, живой и энергичный, младший брат отца. Он помнил, что Като жила в Будапеште, и отправился искать ее.

Когда мы успокоились и перестали рыдать, он рассказал, что с ним произошло: когда немцы оккупировали Нови-Сад, дядя, как и все молодые мужчины, был отправлен в трудовой лагерь. Через несколько недель он сбежал, пересек линию фронта и примкнул к русским, у которых стал переводчиком. С боями они двигались к Будапешту, где дядя твердо намеревался отыскать выживших родственников. «Теперь, когда я вас нашел, – сказал он, – закончилась и моя война».

Признаюсь, в глубине души я был по-детски разочарован. Мой дядя-охотник, с автоматом через плечо, представлялся мне тем самым человеком, которому подобает сейчас мчаться в Берлин во главе Красной армии и громить Гитлера. А он вместо этого пошел мыться и вышел из душа одетый в старый дедушкин костюм и шляпу дяди Ирвина. «Уже несколько недель, как маршал Тито занял Югославию, – сказал он, – пришло время возвращаться домой».

Мама взглянула на своих родителей. Они были старые и больные, мы понимали, что жить им осталось немного. «Возьми с собой Томи, – сказала она ему, – я останусь на какое-то время».

Под утро мы с дядей Лаци отправились на будапештский вокзал.

Там не было ни билетеров, ни охранников, но грузовые поезда приходили и отправлялись. Мы забрались в один из вагонов, где люди сидели на полу, как бродяги в американских фильмах. Так начался наш путь домой. Вместе с нами в вагоне ехали люди, которые выглядели так же, как мы, – голодными и измотанными. Мы разговаривали с ними. Почти все они были евреями, выжившими в концлагерях, и ехали в надежде найти уцелевших близких.

Когда поезд остановился в Суботице, дядя решил выйти. В этом городе жили друзья отца со времен его работы журналистом, и дядя решил одолжить у них немного денег. Потом мы пошли погулять по центру. Народу было много, в кафе сидели мужчины и женщины, большая часть зданий не была разрушена, и даже русские солдаты вели себя вежливо по отношению к сербам – ведь те были лидерами антифашистского Сопротивления. Контраст с голодным и разрушенным Будапештом был разительным. Пока я наблюдал и раздумывал, дядя Лаци заказал нам в ресторане завтрак. Передо мной появилось меню. Меню! Я не видел меню уже два года.

Я ел, пока у меня не разболелось все тело. Одна корзинка с булочками закончилась, вместо нее появилась другая, я ел яйца и сосиски, торты и пирожные, густо намазывая на все масло, проглотил сметану и заказал еще мясной паштет с солеными огурцами и голубцы. Думаю, я не упустил в том меню ни одного блюда. Голод мой, наверное, начался в Будапеште, но мой прославленный аппетит родился в Суботице.

Через час мы сидели в поезде – на сей раз пассажирском, – направлявшемся в Нови-Сад. Рядом с нами в вагоне была пара пожилых евреев – господин и госпожа Буксенбаум. У Буксенбаума до войны была фабрика по производству бакелита (предшественника пластмассы) и большая вилла (которую, они полагали, им немедленно вернут). Они предложили нам поехать с ними и разместиться у них в гостевой комнате, пока не найдем себе жилье. Мы сошли с поезда и отправились на виллу. Буксенбаум с гордостью открыл высокую деревянную дверь, и первое, что мы увидели, – двое русских солдат – он и она – занимались сексом на ковре. Взрослые застыли в смущении, а я не мог отвести глаз. Солдат натянул штаны и повернулся к нам. «Этот дом конфискован, – сказал он спокойно, – уходите отсюда».

Такова же была и судьба нашего дома. Коммунисты заняли его и объявили городской собственностью. Мы не могли это оспаривать. Мы были беженцами без документов, дядя – дезертиром, а они – новой властью. В этот дом я вернулся снова только один раз в своей жизни. В конце семидесятых я посетил Нови-Сад с группой израильских журналистов. Мы остановились около нашего дома, и я показал им место, где вырос. Из дома вышла старая женщина в черном и подошла к нам.

– Откуда вы? – спросила она.

– Из Израиля, – ответил я.

– Из Израиля? Может, вы знаете израильского журналиста по имени Томи Лампель? – спросила она.

Я ответил:

– Это я.

Она схватила меня за руки.

– Подожди секунду, – сказала она, скрылась в доме и быстро вернулась с небольшим свертком фотографий. – Тридцать лет я хранила их на случай, если ты вернешься. Это единственные семейные фотографии моего детства, которые сохранились.

В итоге незанятым оказался только дом дяди Лаци, в него мы и вернулись. В доме неподалеку от нас жил человек по имени Руди Гутман, который через несколько месяцев стал моим отчимом.

Мама приехала в Нови-Сад через пару месяцев, тихая и задумчивая, красивая как никогда. Как-то вечером мы сидели в теплой кухне, взрослые разговаривали. Кто-то упомянул об отце. Я насторожился. «Ну вы же знаете, – сказал дядя Лаци, – что он умер». Я выбежал из комнаты. Я до сих пор не знаю, забыл ли он, что я сидел вместе с ними, или таким образом хотел сказать мне то, что все уже знали.

Мне нечем было заняться той весной. Я болтался по улицам, искал одноклассников, наблюдал за непрерывным потоком беженцев, прибывающих в город. Все они были похожи: тихие, худые, двигались как во сне. Однажды вечером дядя Лаци вернулся домой и сказал, что портной Хиршенхаузер сошел с ума. Мама спросила, что он имеет в виду. «Он был в каком-то Аушвице, – сказал дядя, – и говорит, что там сожгли всех евреев». Мама не ответила, только недоверчиво пожала плечами.

Сегодня люди не понимают, как мы могли этого не знать. Дело, очевидно, в том, что человеческому мозгу присуще во всем искать логику, а здесь не было никакой логики. Уничтожение евреев началось, когда Германия находилась на пике своего могущества, но в 1944-м всем уже было ясно, что Третий рейх проигрывает войну. В Берлине мобилизовали пятнадцатилетних детей и посылали рыть траншеи; немецкая промышленность развалилась; воздушные бомбежки превратили в руины такие города, как Гамбург, Майнц, Дрезден; союзники рвались к бункеру Гитлера с востока и запада… И в то же время до последнего момента десятки тысяч немцев вместе с сотнями тысяч сотрудничавших с ними местных жителей пытались уничтожить как можно больше евреев. Они ненавидели нас настолько, что предпочли продолжать уничтожение даже тогда, когда уже понимали, что это ускоряет приближение их конца.

Я – человек образованный и, как все просвещенные люди, пытался понять своих врагов. Я читал «Майн кампф» и «Протоколы сионских мудрецов», антисемитские письма Вольтера и даже речи Карла Люгера, мэра Вены и основоположника современного антисемитизма, но по-прежнему не в состоянии понять: чем я им мешал? Почему была построена эта адская машина, призванная меня убить? Что они от этого выиграли? Что они могли бы от этого выиграть, если бы их не остановили?