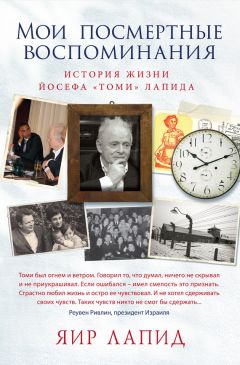

Автор книги: Яир Лапид

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 15

Ручаюсь, что он не потонет, хотя бы корабль был не крепче скорлупы ореха и протекал, как незаткнутая девка». Это у Шекспира в «Буре». Со времени того исторического плавания этот образ всегда вызывал у меня улыбку.

В день отплытия синоптики предупредили, что в Адриатическом море ожидается штормовая погода, однако мы не могли задерживаться. Указ Тито яснее ясного: кто не выедет до полуночи, останется в Югославии. К вечеру мы отправились в путь. Море определенно решило не допустить нашего переезда в Израиль. Три дня кряду огромные валы хлестали наше хлипкое суденышко, чьи уставшие двигатели понапрасну пытались противостоять ветрам. Всех тошнило, люди из последних сил держались за деревянные поручни, дрожали, промокнув до мозга костей. Около меня сидела темноволосая красавица, Тамар Фридман, младше меня на два года. Мы прижались друг к другу, чтобы согреться, и постепенно дрожь от холода перешла в дрожь иного характера. К концу второго дня я был единственным человеком на судне, который желал продолжения шторма. На четвертый день море успокоилось, и я начал общаться с окружающими. Меня потрясло, как мало я знал о других. Впервые в жизни я столкнулся с евреями из Хорватии, Боснии, Черногории, из южной части Югославии, из маленьких городков и деревень, с ортодоксами и традиционными, со смуглыми сефардами из Восточной Сербии и выходцами из местечек, выглядевшими так, как будто в жизни не видели солнца. На нижней палубе люди разговаривали между собой на ломаном немецком, в котором проскальзывали слова на иврите со странным акцентом. Я спросил их, на каком языке они разговаривают.

– На идиш, – ответил один из них.

– Что значит идиш? – спросил я.

Они с подозрением посмотрели на меня и отошли. Как можно было им объяснить, что я не только не знал идиш, но и не подозревал о существовании этого языка?

А другой стороной своего невежества я даже горжусь. Один из молодых людей на носу корабля спросил меня, сефард я или ашкенази. Я сказал, что не знаю. Он удивился:

– Как ты можешь этого не знать?

Я нашел маму и спросил у нее.

– Я не уверена, – сказала она, – кажется, мы ашкенази.

Много лет спустя, во время человеконенавистнической кампании ультрарелигиозной израильской партии ШАС меня неоднократно упрекали в расизме по отношению к сефардам. Из всей разнообразной клеветы, зачастую просто развлекавшей меня, эта, пожалуй, действительно была обидной. Расизм, как всякое предубеждение, усваивается человеком с детства. Мне было семнадцать, когда я впервые услышал, что евреи бывают разными. Мне уже тогда это казалось глупым, бессмысленным и очень огорчительным. А самое важное – Гитлер научил меня, что у всех евреев одна судьба. В этом вопросе я был и до последних своих дней оставался абсолютным дальтоником.

Через одиннадцать кошмарных дней плавания, 26 декабря 1948 года, на рассвете «Кефал» прибыл в какой-то порт. Солнце взошло из-за незнакомой нам горы (мы еще не знали, что она называется Кармель), лучи его осветили неизвестный нам город (мы еще не знали, что он называется Хайфа), и кто-то водрузил на мачте израильский флаг. Все мы – тысячи измотанных, голодных и немного испуганных людей – посмотрели на него и неуверенно, потому что не знали всех слов, запели «Ха-Тикву», гимн Израиля. Это было наивно и прекрасно – как в рекламном ролике Израильского национального фонда.

Наш корабль издал несколько мучительных звуков и бросил якорь у причала.

Я прибыл в Израиль за день до моего семнадцатилетия.

Как только мы сошли с трапа, нас сразу же выстроили рядами и опрыскали ДДТ. Конечно, я знаю, что есть тысячи людей, особенно выходцев из стран Северной Африки, которые восприняли бы это как травму и унижение. «Вот, эти высокомерные «белые» дезинфицируют нас – как будто мы какие-то вшивые и больные инородцы, а не гордые евреи, отпрыски аристократических общин, достигшие Земли обетованной…» Я их не осуждаю, но у меня были другие ощущения: я почувствовал гордость. Все мои опасения, что я попал в отсталую страну, рассеялись: вот, не успел я ступить на берег, а обо мне уже заботится медицина моей новой родины! Здесь беспокоятся о моей и общей гигиене, как и положено в современном обществе!

Пожилой служащий «Сохнута», говорящий по-немецки, установил на причале столик и начал записывать нас по очереди.

– Имя? – спросил он меня.

– Томислав Лампель.

Он посмотрел на меня в замешательстве:

– Есть у тебя еврейское имя?

Я вспомнил, что отец рассказывал, что при рождении мне дали еще одно имя, в честь деда.

– Йосеф, – сказал я.

Когда регистрация закончилась, всех собрали в одном месте, и перед нами появился один из служащих. «Все, кому от восемнадцати до двадцати пяти лет, – сказал он, – должны записаться в армию. Все, кто старше двадцати пяти или младше семнадцати лет, отправятся в лагерь для репатриантов в Беэр-Яаков».

– А если мне семнадцать? – спросил кто-то.

– Тот, кому семнадцать, может решить сам, идти ему в армию или нет, – последовал ответ.

Решение, как почти все главные решения в моей жизни, было принято в одно мгновение. Внутренний голос подсказывал мне, что именно так я должен начать новую жизнь, иначе никогда не стану настоящим израильтянином. Я повернулся к маме и Руди и сказал:

– Я иду в армию.

С мамой случилась истерика.

– Для чего я спасала тебя от фашистов?! – кричала она. – Для чего я спасала тебя от коммунистов?! Чтобы теперь ты погиб в чужой стране?!

Я обнял ее изо всех сил, хотя она сопротивлялась.

– Я пошел, – сказал я, – приеду проведать вас, как только смогу.

Через несколько часов они уже были на пути в лагерь репатриантов, а я прощался с Тамар, которая уезжала с родителями в Нагарию. Мы встречались еще несколько месяцев, но потом она влюбилась в другого парня. Сорок лет спустя Яир познакомил меня со своей будущей первой женой – потрясающая блондинка протянула мне руку и представилась:

– Меня зовут Тамар Фридман.

К их общему удивлению, я расхохотался.

– Что тут смешного? – спросил Яир.

– Ничего, – сказал я, – просто я кое-что вспомнил.

Оказывается, когда история повторяется, она повторяется в виде блондинки.

Армейские грузовики привезли нас на базу в Бейт-Лид. Наступило время ужина. Войдя в столовую, я замер как громом пораженный: на стене висел портрет Ленина. И для этого я приехал в Израиль? Для этого бежал от коммунистов из Югославии? Чтобы на израильской военной базе увидеть портрет Ленина на стене?

– Не волнуйся, – успокоил меня кто-то, – это не Ленин. Это президент страны Хаим Вейцман.

Каждый из нас получил алюминиевый котелок, а в нем – первая трапеза в Израиле: вареное яйцо, творог, помидор и еще какие-то незнакомые мне зеленые штуки. Я попробовал одну из них и едва не лишился зуба. Это была моя первая встреча с оливками.

Утром нас вывели на принятие присяги – сборище новых репатриантов, одетых во что придется (в чем сошли с трапа корабля), и разделили по странам исхода. Офицер торжественно зачитал текст, из которого мы ни слова не поняли, затем положил руку на Танах и громко сказал: «Клянусь!» После некоторой заминки мы поняли, что от нас требовалось повторить сказанное. И мы прокричали: «Клянусь!»

На следующий день нас послали на базу в Црифин. Нам выдали форму, обувь, экипировку, вещмешок и странный головной убор со шторкой, прикрывающей затылок, как у солдат французского Иностранного легиона. Внутри был вышит ярлык, который радостно сообщал, что этот головной убор подарен Армии обороны Израиля «Идише Гительмахер» – Союзом еврейских модисток Нью-Йорка.

Мне выдали служебный блокнот под номером 137566, а затем нас, семнадцатилетних, отделили от остальных новобранцев. Много лет спустя я узнал, что Бен-Гурион пообещал делегации испуганных родителей, что семнадцатилетних не пошлют на линию фронта. Нас, двенадцать молодых югославов, снова посадили в грузовик и отвезли в 80-й базовый тренировочный лагерь в Пардес-Хана. Там нас разместили в большом палаточном лагере для новобранцев. Справа от нас была палатка румын, слева – марокканцев, далее палатка немцев, болгарская, испанская, тунисская – невероятная смесь языков, звуков, цветов и обычаев, которые нам были неизвестны и непонятны.

Через пару дней начались драки, воровство, очередь в столовую превратилась в арену боевых столкновений. Командир нашего отряда младший сержант Фишер тоже был недавним репатриантом из Будапешта и, похоже, сам не знал, что с нами делать. Царил хаос. Командир роты отдавал приказы командиру взвода на иврите, командир взвода переводил их на немецкий Фишеру, который переводил их мне на венгерский, чтобы я перевел на сербский для остальных солдат, и в итоге, понятное дело, никто ничего не выполнял.

Я гордился военной формой, но это был не совсем я. Всего лишь три недели назад я учился в одиннадцатом классе, корпел над заданиями по математике – это был один я. А второй сейчас играл солдата в каком-то странном фильме. Мир вокруг меня оставался прежним, но меня стало два. Я впервые в жизни остался один – новобранец воюющей армии, гражданин страны, в которой на ужин едят оливки и разговаривают на языке, который я никогда не смогу понять. Ночами, в темноте, я плакал, пока не засыпал.

Глава 16

Джордже сошел с ума среди ночи. Он был единственным из нас, кто прошел Аушвиц. В тринадцать лет его отправили в лагерь смерти вместе с родителями, а вернулся он один, пятнадцатилетним стариком.

Мы спали рядом в палатке для новобранцев. Однажды ночью Джордже вскочил в кровати и начал кричать по-сербски: «Меня хотят убить! Меня привезли сюда, чтобы убить!»

Он так разошелся, что опрокинул кровать, разбросал свои вещи; он кричал и плакал, пытался бить – то ли нас, то ли самого себя (даже трудно было понять). Фишер, командир отряда, в панике примчался в нашу палатку и спросил меня по-венгерски: «Что тут происходит?»

– У него кошмары, – объяснил я, – он был в концлагере.

– Успокойте его, – сказал Фишер и повернулся к выходу. И тут Джордже набросился на него сзади и врезал по шее.

– Фашист! – кричал он. – Ты фашист! У нас тут фашист!

Фишер убежал и вернулся с врачом. Тот велел нам держать Джордже и вколол ему успокоительное. Когда Джордже затих, врач сказал, что оставит его переночевать в медпункте, а утром увезет в больницу. Джордже попросил, чтобы я пришел охранять его с оружием. Врач согласился. Я сидел возле его койки с тяжелым чешским ружьем в руках, оберегая его от воображаемых врагов. Еще до того, как Джордже стал засыпать под воздействием укола, он успел объяснить мне, что он был одним из немногих детей, выживших в Аушвице, и фашистам известно, что он был свидетелем их зверств, поэтому сейчас они разыскивают его, чтобы убить. «Здесь полно офицеров СС, которые прикидываются израильтянами, – шепнул он мне, – тебе тоже надо быть осторожнее: если они узнают, что ты еврей, то и тебя убьют».

Утром его на «скорой» отвезли в больницу, а вещи забыли на базе.

– Куда его повезли? – спросил я Фишера.

– В Беэр-Яаков, – ответил он.

Я вспомнил, что, когда мы прощались на причале Хайфского порта, моя рыдающая мама повторяла снова и снова: «Запомни, меня везут в Беэр-Яаков. Лагерь репатриантов в Беэр-Яаков».

Я сказал Фишеру, что вещи Джордже остались в палатке, и я должен отвезти их ему.

Фишер удивился.

– Ты всего неделю в Израиле, – сказал он, – как ты найдешь Беэр-Яаков?

Я объяснил ему, что хочу найти мать. Фишер окинул меня взглядом. Мне показалось, что в какой-то момент он разглядел, что за солдатской формой скрывается всего лишь ребенок.

– Ладно, – сказал он, – отвези ему его вещмешок, но учти – тебе придется ехать на попутках.

Даже на венгерском я не знал, что такое «вещмешок» и что такое «попутки», но согласился. До Хадеры меня подбросил наш грузовик. Высадив меня, водитель объяснил, в каком направлении находится Тель-Авив, показал, как нужно останавливать машины, и уехал. Название места было написано у меня на клочке бумаги – на иврите и на венгерском, с нарисованной Фишером картой в придачу: военный госпиталь для душевнобольных, Беэр-Яаков.

Наверное, даже оставшись посреди пустыни Сахара, я не чувствовал бы себя таким потерянным. Однако я всего за несколько часов добрался до госпиталя в Беэр-Яакове – и только благодаря тому, что в то время солдат подвозили почти все водители, и, когда я показывал им записку с адресом, они, понимая, что я не знаю иврит, изо всех сил старались мне помочь (и не только на словах).

Девушка-солдат в приемном покое госпиталя указала мне на барак, где находился рядовой Джордже, и я направился туда с вещмешком на плече. По дороге меня остановил доктор в белом халате.

– Как поживаешь? – мягко спросил он меня.

– Нормально, – ответил я по-немецки, – спасибо.

Врач не отставал:

– Как ты себя чувствуешь?

– Нормально.

– Ты уверен?

Я вдруг понял.

– Герр доктор, их бин нихт феррюкт, – сказал я, – я не сумасшедший.

– Зишер, зишер, – улыбнулся он с пониманием, похлопывая меня по плечу, – конечно нет. Может, все-таки поговорим об этом?

Тут я почувствовал, как меня потихоньку охватывает паника. Ведь ни один сумасшедший не понимает, что он сумасшедший. Может, я и правда сошел с ума? Может, Фишер и меня послал сюда по указанию врача? За последние несколько недель со мной столько всего произошло, что немудрено было свихнуться. Как мне доказать, что я нормальный? Как на самом деле ведут себя нормальные люди?

Выручила меня девушка-солдат из приемного покоя, которая сообразила, что происходит, и объяснила все доктору. Он проводил меня, снова похлопав по спине. Пока я стремительно удалялся, то спиной продолжал чувствовать его подозрительный взгляд.

Я пришел к Джордже, который сидел в бараке еще с тремя пациентами. Он показал кивком на коридор и, когда мы вышли, прошептал мне на ухо: «Эти трое сумасшедшие. Я – единственный нормальный в палате», – и пошел за чаем. Я вернулся, и один из этих троих сказал мне: «Бедняга, он же сумасшедший. Но ты не волнуйся, мы за ним присмотрим».

С тех пор я больше никогда не видел Джордже, не слышал о нем и не знаю, что с ним произошло.

Маму, Руди и Петера я нашел лежащими на сохнутовских кроватях в жалком заброшенном бараке британской военной базы, на которой разместили около пятисот репатриантов. Вместе с ними в бараке жили еще около пятидесяти человек, которые развесили между кроватями одеяла на веревках, создавая хоть какое-то подобие комнатушек.

Когда я вошел, мама лишилась дара речи: ее маленький Томи был в военной форме. Она обняла меня и заплакала. Потом заметила мою нелепую фуражку французского Иностранного легиона и расхохоталась. Все это казалось ей какой-то ошибкой. Что мы делаем в этом жалком бараке, на этой заброшенной базе, в этом забытом богом месте, в этой непонятной стране? Как нам выбраться отсюда? Как вернуться домой, в квартиру, которую мы оставили, за школьные парты, на верфь на Дунае, к друзьям, к долгим партиям в бридж, к языку, на котором писали и говорили, к нормальной жизни людей нашего круга? Что нам здесь нужно? Этот гортанный язык невозможно понять, эту пищу нельзя проглотить; чтобы помыться, надо стоять в очереди; по ночам всюду слышны плач и ругань; днем все болтаются без дела, и непонятно, что нас ждет. Зачем нам это?

По прошествии лет, из глубины своей ухоженной могилы на кладбище Кирьят-Шауль, над которой склонилась лиловая бугенвиллея, я смотрю на того парня, каким я был, и поражаюсь тому, насколько ясно он осознавал свое предназначение. Я прожил в Израиле шестьдесят лет, и единение мое с этой страной было абсолютным, это всегда был самый большой (кроме семьи) мой источник силы – осознание того, что я нахожусь в единственном месте на Земле, где может жить еврей, и в единственном месте, где мог жить я сам. Патриотизм мой был бурным, иногда громогласным, по той же причине, по которой новообращенные всегда святее папы римского: я знал, что могло быть по-другому. Гетто убедило меня в том, что мне необходимо место, куда я могу пойти, но никто не может представить себе чувств, которые я испытывал, когда наконец обрел такое место.

Не страна была обязана мне, а я – ей. В отличие от мамы мне Израиль не казался чужим, чужаком здесь был я. У меня была цель: стать израильтянином. Через несколько лет, когда я закончил службу в армии, мне попалась на глаза брошюра для поступающих в Еврейский университет в Иерусалиме. У меня тогда не было даже аттестата зрелости, и я не понял девяноста процентов из того, что было написано в проспекте, но на первой странице я нацарапал одно предложение: «КЛИНУСЬ, ЧТО ПАСТУПЛЮ ТУДА».

Я обнял маму и вернулся в армию.

После двухнедельных курсов молодого бойца нас, парней из Югославии, отправили на неделю в кибуц Ягур, чтобы мы познакомились с тамошней жизнью. Я знал о существовании кибуцев, но не совсем представлял себе, о чем идет речь, и отправился туда с радостью, в предвкушении настоящего израильского приключения. Но кибуцники сделали все, чтобы оправдать мое сложившееся мнение о жизни в социалистическом обществе. А точнее, они не сделали ничего. Выделили нам две комнаты, назначили ответственного за нас и дали нам работу – на кухне, в поле, на уборке.

Когда мы вошли в столовую, никто даже не взглянул на нас. На вечере песни мы сидели в стороне – никто и не подумал привлечь нас. Там было немало молодых людей нашего возраста, которые нас просто игнорировали. Парни не пригласили нас поиграть в футбол на траве, девушки вообще нас не заметили. В какой-то момент мы поняли, что, хотя армия и привезла нас, чтобы мы познакомились с жизнью в кибуце, кибуцники не были заинтересованы в знакомстве с нами, их интересовала только бесплатная рабочая сила.

После того как Джордже оставили в больнице и еще одного югослава выгнали с базы-80 за воровство, нас, выходцев из Югославии, осталось десять. Армия в своей бесконечной мудрости решила, что мы – компания избалованных буржуа – очень подходим для авторемонтных работ. «Когда вы демобилизуетесь, у вас уже будет специальность», – подбодрил нас офицер на распределении. Так мы попали в армейскую автомастерскую в районе города Афула.

На следующий день после прибытия нас распределили по разным участкам: меня сделали автоэлектриком, Рожи отправили на ремонт радиаторов, остальных – Альберта, Браче, Мирко, Мато-большого и Мато-маленького, Златко, Баррана и Оскара – назначили автомеханиками.

Командиром автомастерской был немецкий еврей-очкарик капитан Давид Шехнер, который казался нам пожилым человеком. Сегодня-то я знаю, что ему было всего двадцать семь. Шехнер узнал, что я говорю по-немецки, и подразделение поменяло язык: вместо венгерского мы – группа переживших Катастрофу – стали получать приказы по-немецки.

Через несколько недель от имени «югославов» я обратился к капитану Шехнеру с просьбой разрешить нам учить иврит. Он отправился в Афулу и нашел учительницу иврита по имени Рахель. Дважды в неделю она приезжала в часть в шесть часов вечера, чтобы обучать нас ивриту. Это была молодая, приятная и очень добросовестная девушка. Она была настолько преданной делу и добросовестной, что через несколько недель интенсивного обучения мы обнаружили, что после урока она остается в комнате командира до рассвета. Через несколько месяцев они поженились и продолжали жить счастливо и после того, как Давид Шехнер демобилизовался.

Несколько лет назад мне позвонила Рахель Шехнер и сообщила, что Давид скончался. «Ты поженил нас сорок пять лет назад, – сказала она, – и я должна была тебе сообщить, что его не стало».

Наша мастерская была настоящим сумасшедшим домом, в котором круглосуточно работали около ста человек, поскольку состояние транспорта в армии после войны оставляло желать лучшего. Единственное, что волновало Шехнера, – чтобы мы отремонтировали как можно больше машин за как можно более короткий срок. И к черту дисциплину. Был у нас на базе Ахмад, араб из Акко, попавший в плен во время Войны за независимость, – он занимался чисткой картошки и уборкой кухни. Капитан Шехнер решил, что жаль тратить время механиков на охрану въезда на базу, и поставил Ахмада на постоянную охрану ворот. Я думаю, это была единственная база за всю историю Армии обороны Израиля, на которой вооруженный пленный араб охранял сто израильских солдат. Этой удобной расстановке сил был положен конец, когда офицер службы безопасности Северного округа приехал из Назарета ремонтировать свой джип. Взволнованные объяснения Шехнера по поводу того, что он старается экономить рабочую силу, не возымели действия, и Ахмад вернулся на кухню.

Никто не обучал нас этой работе. Все делали методом проб и ошибок, как ученики средневековых гильдий. Но со временем я научился чинить стартер, настраивать регулятор, заменять прерыватель-распределитель, не говоря уже о таких простых операциях, как установка и замена фар. Мои пальцы были постоянно черны от машинного масла и изоляционной ленты, но через год я сдал экзамен в центральном армейском гараже в Бат-Галим и получил диплом автоэлектрика.

Из всех полученных за мою жизнь дипломов именно этим я гордился больше всех. С тех пор и до конца своей жизни я был абсолютно убежден в том, что на свете не существует электроприбора, с которым я не справился бы. Мои домашние, наученные горьким опытом, обычно прятали сломанные электроприборы до прихода мастера, чтобы меня в очередной раз не одолело безудержное желание разобрать что-нибудь на части и собрать снова.

Я с улыбкой вспоминаю многочисленные смешные истории из своей жизни, пытаясь понять, какие из них сделали меня тем, кем я стал. Я всегда любил читать биографии. Лежа в кровати в час ночи, разложив на своем могучем животе биографию Сталина или Рузвельта, я наблюдал с изумлением, как молодой человек, которого прочили в священники, стал одним из самых чудовищных убийц в истории, или как избалованный единственный наследник одного из богатейших семейств Нью-Йорка вырос человеком, выведшим Америку из Великой депрессии. Я, конечно, не претендую на сравнение с ними, но одно сходство есть: желание аутсайдера пробиться наверх.

И дело не в том, что Наполеон был корсиканцем, Гитлер – австрийцем, Сталин – грузином, Рузвельт болел полиомиелитом и был прикован к инвалидному креслу, а Черчилль прослыл политическим прокаженным, игнорируемым своими современниками. Им всем было что доказывать. И они доказали. Каждый по-своему. Мои устремления были много скромнее. Но каждый отремонтированный генератор еще на сантиметр приближал меня к поставленной цели: стать израильтянином.

Мое окружение оставалось прежним. Руди удалось вызволить свои деньги из британского банка, и они с мамой перебрались из лагеря для репатриантов в крохотную квартирку на улице Царя Соломона в Тель-Авиве. Петера они отправили в кибуц Кфар-Сольд и навещали его только раз в полгода. По сегодняшним понятиям это ужасное отношение к одиннадцатилетнему ребенку, но в те времена нужды и повсеместной экономии это было вполне обычное явление. Мне было жаль Петера, но я ничего не мог поделать.

Однажды субботним утром я обнаружил, что в нашей мастерской на выходные оставили штабной автомобиль. Я «позаимствовал» его и отправился навестить Петера. Увидев меня, он заплакал. И потом еще долгие годы вспоминал, как поднялся его авторитет среди мальчишек, когда в ворота кибуца въехал штабной автомобиль, и из него вышел его брат в военной форме.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!