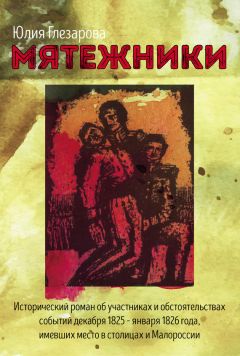

Текст книги "Мятежники"

Автор книги: Юлия Глезарова

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

– Деньги украсть могут, а афеизм ваш никому не нужен. Что в нем проку? С Богом жить легче.

Они сидели у камина, в гостиной. По стеклам стекал бесконечный петербургский дождь. Синие сумерки незаметно сгустились до темноты. В этот день в доме Мартыновых не было гостей, они коротали вечер в своем кругу.

– Легче – не значит лучше… Вы слишком молоды…

– Да что у вас за присказка, – взорвался Мишель, – если я и молод, то сие пройдет… со временем.

– Молодость, друг мой – как болезнь врожденная – некоторые люди ею до смерти страдают, – Мартынов взглянул на Мишеля, улыбнулся насмешливо, – я и сам таков. Молодость – это болезнь, – повторил он и рассмеялся, – взгляните на меня, Мишель, я еще молод, быть может – не старше вас…

Мишель с сомнением оглядел грузную фигуру Мартынова, его поредевшие волосы, складки на лице, пожелтевшие от табака зубы. Хмыкнул.

– Да, внешне я старик, – Мартынов покорно склонил голову, – но сердце у меня – не старше вашего… Возраст сердца человеческого равен тому, когда в нем впервые зародилась любовь… Вы уже влюблялись, Мишель? Мари не считается: сие не любовь, а дань романтизму модному…

– Вы… знаете?

– Мари мне все давно рассказала. Даже стихи ваши показывала: она их хранит, как сувенир. Я не ревную, поверьте…

– Передайте ей – пусть сожжет! Дурные стихи.

– Согласен с вами: крайне дурные. Ну, так что, Мишель – я спросил вас – вы уже влюблялись всерьез?

– Да, – кивнул Мишель.

– В кого же?

– В Истомину!

Мартынов рассмеялся.

– Сие еще романтичнее, чем влюбленность в кузину! В счет не идет! Вы еще расскажите, мне, что вы в Государя влюблены – это все умозрительность одна, воображение… Послушайте меня, Мишель, – Мартынов наклонился к своему собеседнику, – любовь – это не восторг, не восхищение. Любовь – страдание, мука крестная, готовность стерпеть все и все вынести, все простить, все понять… Настоящей любовью любят не тех, кем свет восхищается – сие тщеславие и только, а тех, кто обществом отвергнут, тех, кого остальные презирают. Я такой любовью Мари люблю. Без меня она была ничем… Вы знаете, что я ее у вашего батюшки в карты выиграл?

– Нет…

– Так знайте: Мари – ваша сестра сводная. У батюшки вашего любовь случилась с одной приятной вдовушкой; только вот беда вышла – померла она родами… Ваш папенька, как человек благородный, сироту не оставил – взял к себе в дом… воспитанницей. Признайтесь, Мишель, вы Мари часто в детстве колотили? Просто так, с досады, оттого, что вам папенька подзатыльник отвесил или маменька лакомства не дала? – Мартынов испытующе взглянул на Мишеля.

– Н-не помню, – только и сумел выдавить из себя Мишель, покраснев.

– А она – помнит прекрасно и все мне рассказала. Как вы ее за столом щипали украдкой, как убегали от нее, а она вас по всему парку искала, как ее секли розгой за ваши шалости… Ваше счастье, что вы тогда ребенком были, – Мартынов улыбнулся любезно и хищно, – я детей не бью. Вы бы у меня за все ее страдания расплатились… А так – мне вашего стыда и смущения довольно будет… Ну, полно вам глаза прятать, взгляните-ка на меня…

Мишель оторвал взгляд из узорного паркета, посмотрел господину Мартынову прямо в глаза. Взор его собеседника сиял торжеством, светился, прожигая Мишеля насквозь. Он вдруг почувствовал себя маленьким, пустым и ничтожным человеком, обреченным на скучную жизнь и полное забвение после смерти. Надо было что-то сказать, ответить хоть чем-то – пусть даже дерзостью…

– Да, мне сейчас стыдно за себя, – наконец вымолвил он, – но я тогда ребенком был, я всего понимать не мог. Но вы-то, Савва Михайлович, вы ведь все понимали, когда таких юнцов, как я в карты обыгрывали, наследство отцовское у них забирали, до самоубийства доводили! Говорите, что вы Машу в карты выиграли у батюшки – так ведь если она о сем узнает, – по лицу господина Мартынова пробежала тень, и Мишель почувствовал, что попал в точку, – если она узнает о сем, вам, пожалуй, еще стыднее, чем мне будет…

Мартынов криво усмехнулся, глаза его заметались, он сжал кулаки так, что кожа на костяшках побелела. Помолчал, овладел собой, только после этого вымолвил глухо и холодно:

– Вы далеко пойдете, молодой человек… Я надеюсь на скромность вашу…

В последующие дни господин Мартынов был холоден с Мишелем, почти не разговаривал с ним, но и наедине с Машей старался не оставлять. Он вдруг осунулся, постарел, как будто его терзала какая-то тайная забота. Улучив момент, когда Маша вышла из комнаты, Мишель решил объясниться.

– Поверьте мне, я вашей тайны не выдам, Савва Михайлович, – произнес он с жаром, схватив господина Мартынова за рукав, – что батюшка мой – охотник до женского пола я с детства знаю: ну а что вы Машу в карты выиграли… сие пустяки. Она за вами счастлива: вы ее любите, я вижу… Я бы давно забыл о разговоре нашем, если бы вы холодностью своею мне о нем не напоминали. Я к вам привязался – у меня здесь, в Петербурге, кроме вас родных людей нет… Я никому ничего не скажу: слово чести.

Господин Мартынов молча кивнул. Взглянул на длинные пальцы Мишеля:

– Музицировать любите?

– Да…

– Подарок вам хочу сделать…

Мартынов вышел из комнаты и спустя минут пять вернулся, держа в руках большой пестрый сверток странной формы. Бережно опустил его на стол, развернул узорчатую ткань.

– Вот. В знак примирения, так сказать… И чтобы вы о слове своем не забывали…

На ярком, варварской расцветки платке, лежала гитара.

Мишель бережно взял ее в руки, провел пальцем по натянутым струнам. Гитара откликнулась меланхолическим аккордом. Звук ее был нежен, но струны – жестки.

– На что она мне? – пожал плечами Мишель, – я и играть-то на ней не умею.

– Научитесь. Займите чем-нибудь руки ваши – может и в голову умные мысли придут. Берите. От чистого сердца дарю.

– Благодарю вас, Савва Михайлович…

Мишель в несколько дней выучился настраивать гитару, зажимать струны, брать то звонкие, то нежные аккорды. Перенял со слуха несколько модных романсов, попробовал петь, но не вышло – голоса у Мишеля не было. Гитара без голоса превратилась в пустую игрушку, и он забыл о ней.

Прошла его первая петербургская зима, наступила весна – блеклая, робкая, почти бессолнечная. Небо было затянуто белой облачной пеленой, по утрам между зданий клубился серый туман, днем в воздухе висел мелкий дождь, все было пропитано влагой, стены казармы пахли плесенью и гнилью. Мишель с тоской вспоминал прошлую весну в Москве – она была совсем иной – дружной и радостной, с ярким голубым небом, свежим ветром, распускающимися за одну ночь деревьями. Московская весна шествовала гордо, торжествуя над зимними холодами, петербургская кралась тихонько, осторожно, словно опасаясь чего-то, пряталась по углам, растапливала снег не теплом, а дождями, и даже солнце тут не приносило радости, а наоборот – тревожило, и беспокоило, высушивало грязь, превращая ее в тонкую, вездесущую пыль. Выстроенные по линейке дома на плоской земле навевали на Мишеля странную апатию – он привык к холмам, горкам и кривым улицам, где за каждым поворотом может встретится что-то неожиданное. Петербург же был прям, предсказуем – все улицы походили одна на другую, только Нева, Мойка да Фонтанка нарушали однообразие сие.

Мишеля в свободные от службы часы неудержимо тянуло прочь, подальше от Шпалерной улицы; у Мартыновых же он бывал все реже – ему наскучили наставления и менторский тон Саввы Михайловича и покровительство Маши – порой, она вела себя с ним так, словно он еще ребенок.

Шумные попойки и бурные выходки кавалергардов тоже не веселили его – Мишель не любил пить: вино не доставляло ему радости, только вгоняло в сон, публичные женщины вызывали у него не вожделение, а брезгливость – ему казалось, что от них пахнет тухлой рыбой и он про себя удивлялся, как другие этого не замечают. Он все дальше отдалялся от своих сослуживцев, и, постепенно, пристрастился к прогулкам в одиночестве.

В один из весенних дней, когда на белесом небе неожиданно показалось бледное солнце, он забрел довольно далеко на улицу с неизвестным ему названием, но такую же скучную, как и Шпалерная, также застроенную казармами, похожую на другие столичные окраины как две капли воды. Ему стало вдруг невыносимо тошно – захотелось очутиться где угодно: в Москве, в Кудрешках, в Горбатове – только не здесь, среди этого грязно-желтых стен. Он остановился возле старого корявого дерева, прислонился к нему спиной, поднял голову. Сквозь молодую листву и старые ветви было видно небо – на нем солнце боролось с облачной пеленой.

Внезапно, откуда-то сверху донеслась музыка. Несколько фортепьянных аккордов сыгранных умело, но без особого чувства – и мужской голос. Мишель замер. Голос неизвестного певца был необыкновенно звучным – и в то же время теплым и гибким, в нем слышалась то меланхолия, то ласковая улыбка, то – невольная слеза, он утешал, манил, завораживал.

Он не помнил, сколько он простоял под деревом, слушая сей необычный концерт. Впрочем, закончилось все весьма прозаически: певец взял слишком высокую ноту, поперхнулся, закашлялся…

– Что такое, Сережа? – взволнованно спросил кто-то.

– Ничего, ничего… Закрой окно, холодно.

Рама на втором этаже скрипнула, окно затворилось, Мишель очнулся от наваждения и поспешил прочь. Солнце скрылось за тучами, начал моросить дождь – но он уже не замечал дурной погоды, грязи, однообразия улиц. Голос жил в его памяти и он знал, что теперь он сможет в любую минуту хотя бы мысленно услышать его.

С этого дня он стал рассеян и задумчив: голос таинственного певца вспоминался ему в самые неподходящие минуты – во время учений и смотров. Он не слышал команд, путался, вызывая на свою голову гнев начальства. Он мечтал хотя бы еще раз услышать голос сей – но, наступило лето, Кавалергардский полк встал лагерем в Новой Деревне – и тут новое музыкальное впечатление смутило и поразило его душу.

Неподалеку от полковых палаток раскинул свои шатры цыганский табор. Мишель сбежал туда в первый же вечер – и всю белую, зыбкую ночь просидел у костра, слушая цыганские песни. Вернувшись в свою палатку, он вытащил гитару и, выламывая пальцы на грифе попытался повторить хоть что-то из услышанного. Выходило худо, но Мишель упорно дергал струны, пока кто-то из проснувшихся юнкеров не запустил в него сапогом. Сапог ударил по гитаре, сухое дерево треснуло, струна порвалась с легким звоном. Мишелю вдруг стало больно, словно ударили его самого. Он рухнул на койку, уложил раненую гитару рядом с собой, погладил ее гриф, чувствуя, как к глазам подступают слезы. Лопнувшая струна кольнула его щеку.

На другой день он отнес гитару в табор. Молодой цыган с серьгой в смуглом ухе, взял гитару, дунул в нее – разбитая дека откликнулась печальным вздохом. Цыган грустно кивнул головой, осторожно снял лопнувшую струну, окликнул другого парня помоложе. Тот подошел, осмотрел гитару, сказал что-то по-цыгански, провел пальцем вдоль уцелевшей струны, дернул ее, прислушался.

– Починить сможешь? – спросил Мишель.

Цыган кивнул.

– Три дня жди – потом приходи, барин. Сделаем…

Когда Мишель вновь увидел свою гитару – он не узнал ее. В руках цыгана она зажила иной жизнью – бережно склеенная дека была покрыта свежим лаком, новые струны звучали куда громче прежних, да и пальцы, перебирающие их, были искуснее, чем его. Цыган с гордой небрежностью хорошего мастера взял несколько аккордов и переборов, гитара запела его голосом…

Рассмеялся, протянул гитару Мишелю.

– Не надо. Себе оставь.

Цыган вопросительно взглянул на него.

– Оставь себе. И… вот тебе еще… За работу. – Мишель сунул цыгану полтинник, махнул ему на прощанье рукой и не оглядываясь пошел обратно к палаткам.

Офицеры Кавалергардского полка были известны своими шалостями. На их счету были не только многочисленные любовные похождения, но и всякие безумные выходки – особенно славился этим ротмистр Михайла Лунин. Он был личностью легендарной и отчасти анекдотической. Рассказы о том, как он на пари проскакал нагишом по Невскому проспекту, пел серенады под окном супруги императора Александра и дерзил великим князьям, были в ходу среди кавалергардов. К сожалению, Лунин после войны подал в отставку и уехал за границу.

«Это что? Вот Мишель Лунин…» – с тоской вспоминали его сослуживцы, когда кто-нибудь из офицеров в очередной раз бахвалился, рассказывая о своих подвигах. И хвастуны замолкали.

Мишель выслушивал сии истории с жадностью: ему страстно хотелось сотворить что-нибудь похожее, ибо по службе у него не было никаких особых успехов, амурными приключениями он тоже похвастаться не мог – визит в бордель закончился для него полным фиаско. Хорошо еще, что девка попалась добрая – поняв, что юнкер ни на что не годен, она не стала поднимать его на смех, а просто тихонько вытолкнула из своей комнаты в общую залу, и пошла искать себе другого кавалера. Деньги, впрочем, взяла. Перед товарищами Мишель принял вид завзятого ловеласа, но в душе решил, что с постылой невинностью надо расстаться, как можно быстрее – пока о сем не узнали. Его терзал стыд: он не влюблялся ни в кого, кроме актрис, и до сих пор не мог преодолеть своего страха перед плотской любовью – сие было недостойно кавалергарда.

Прежде всего, он решил влюбиться – но не в шлюху или актрису, а в порядочную женщину. В мечтах своих он видел ее прекрасной, чувствительной и нежной. Их роман должен был развиваться постепенно и хранится в тайне – чтобы не скомпрометировать честь дамы. Мысленно он сочинял для нее страстные письма, воображал тайные встречи в ночной тишине. Такой любовью хвастаться нельзя, о ней следует молчать загадочно, зато никто уже не станет над ним смеяться и зазывать к девкам.

Стоило ему решиться – и дама сердца тут же возникла перед его взором. Белокурая, с длинной тонкой шеей, точеными плечами, пышной грудью и тонкой талией, в легком, шелковом летнем платье, с кружевным зонтиком. Она походила на ангела – и Мишель влюбился в нее с первого взгляда.

– Кто она?

– Госпожа NN, фрейлина двора. Говорят, что муж ее стар и уродлив…

Мишель решил дерзнуть: три дня сочинял любовное послание, подбирал нужные слова, перемарывал и рвал написанное. Наконец, письмо было готово, переписано отменным почерком, сложено и прикреплено к букету фиалок.

Оставалось только вскочить в седло и догнать коляску прекрасной дамы, когда она будет проезжать мимо. Ловко брошенный букетик упал прямо на колени госпожи NN.

В тот же вечер горничная госпожи NN принесла ответ: ему было назначено свидание в полночь, в уединенной беседке. Мишель возликовал и забеспокоился – страх мешался в его душе со страстью, но он надеялся на то, что в нужный момент страсть победит.

В назначенный час он уже ждал свою возлюбленную. Она появилась с опозданием и не стала тратить времени на разговоры. Мишель попытался заговорить с ней о любви, но она рассмеялась:

– К чему слова, сударь? Ваше письмо чудесно – вы покорили мое сердце. Вы так молоды и страстны – я не могу перед вами устоять…

Шаль соскользнула с ее плеч, когда она подняла руки, чтобы обнять Мишеля. Он решительно поцеловал ее. Поцелуй получился с привкусом шампанского – госпожа NN была не совсем трезва.

Спустя десять минут она уже поправляла платье, а Мишель, отвернувшись, застегивал панталоны. Ему вдруг стало скучно: «И это все? Было бы о чем мечтать. Как папенька с Марфушей… Боже, мерзость какая…» Госпожа NN, напротив, казалось вполне довольной. Она ласково погладила своего мимолетного любовника по щеке, нежно поцеловала его. Шепнула: «Завтра, здесь, в это же время, мон амур…» и исчезла в темноте.

На следующий вечер Мишель никуда не пошел. Он сидел в своей палатке и пытался читать «Эмиля», но мысли его были далеки от книги – он не мог понять, отчего его безумная страсть к госпоже NN исчезла вместе с утраченной невинностью? Он пытался вспомнить облик своей любовницы, что два дня назад казался ему ангельским, запах ее духов, нежность губ и свежесть кожи – но ничто не могло вызвать в нем прежнего пыла. При мысли что ему придется вновь прикоснуться к ней, он не испытывал ничего, кроме скуки и омерзения. Радовало только то, что он, наконец, может с полным правом назвать себя мужчиной, и еще согревала душу мысль о письме, написанном так хорошо, что дама из общества забыла про супружеский долг и женскую честь… «Видимо, у меня неплохой слог», – гордо подумал Мишель, не понимая, что его жалкая любовная записка может стать опасным орудием в руках обиженной женщины…

– Вы писали сие письмо, господин юнкер?!

Незнакомый Мишелю гусарский офицер брезгливым жестом бросил ему в лицо смятый клочок бумаги.

– Как вы посмели, сударь, писать такое замужней даме, преследовать ее своей любовью, играть ея чувствами!

Мишель молча подобрал листок, разгладил, перечитал строчки, написанные в порыве нешуточной страсти, он коей не осталось и следа.

– Вы хотите меня оскорбить, господин ротмистр? Довести дело до дуэли? – спокойно спросил он гусара.

– Я готов сражаться за честь дамы… если, конечно, вы не трус.

– Я не трус, – так же спокойно произнес Мишель, – но драться с вами я не стану. Не из-за чего нам с вами драться…

– Вы… вы оскорбили даму, господин юнкер. Женщину, которая мизинца вашего не стоит! – гусар разгорячился не на шутку, но Мишель вдруг понял, что этот гнев – напускной.

– Вы ее любите? – ротмистр покраснел, – Ну и Бога ради. Мои чувства к ней остыли… Я не соперник вам. Из-за чего же нам драться? Когда я писал сие письмо, я думал, что люблю ее, но сейчас я понял, что ошибался. Такое с каждым произойти может: и с вами, в юности, наверное, подобное случалось… Если вам угодно меня к барьеру вызвать – дело ваше, только зачем мне в вас стрелять?… Я не трус, – дрогнувшим вдруг голосом повторил Мишель, – но я к вам ненависти не чувствую…

– Так почувствуете! – ротмистр поднял руку, собираясь дать ему пощечину, но Мишель отшатнувшись ловко прыгнул за дерево. Ухватился за нижнюю ветку, подтянулся. Спустя мгновение он уже глядел на разъяренного ротмистра сверху. Гусар попытался ухватить его за ногу, но Мишель полез выше, хрустя ветвями.

– Вы трус, юнкер!

– Неправда, господин ротмистр! Хотите – докажу?

Мишель успел долезть до середины ствола. Земля была далеко внизу. Он встал, выпрямился в полный рост, зажмурил глаза и прыгнул. В полете расцарапал себе лицо о сучки, упал на бок, ударившись так, что дух захватило. Ошеломленный ротмистр подошел к нему, наклонился.

– Видите… я не трус, – Мишель с трудом поднялся, стряхнул с мундира листья, потрогал царапину на щеке, – но драться с вами я не буду…

– Да я сам не стану, – с кривой усмешкой пробормотал ротмистр, – Я с безумцами не дерусь.

Через два дня Мишеля вызвал к себе командир эскадрона.

– Вот что, господин юнкер, – сухо сказал он, – просите-ка вы лучше о переводе в другой полк. Сие не совет, а приказ! – воскликнул он, заметив вопрос в ошеломленных глазах Мишеля, – В кавалергардах вы служить не можете. И не будете!

– Слушаюсь, – только и сумел выдавить из себя Мишель. Впервые в жизни его откуда-то прогоняли.

– Хотите мой совет выслушать – проситесь в Семеновский… Там вам лучше будет. Там люди вроде вас – тоже дуэлей не признают…

Так Мишель перебрался со Шпалерной на Фонтанку, в те самые казармы, около которых он услышал неизвестного ему певца. Это обстоятельство, о коем Мишель никому не сказал, несмотря на всю болтливость свою, подсластило горькую пилюлю: перевод из кавалерии в пехоту, пусть даже и в гвардейский полк все-таки трудно было назвать хорошим началом карьеры… Но маменька в Москве только обрадовалась: папенька был не в духе и ворчал, что служба в кавалергардах обходится слишком дорого: она же почитала службу в кавалерии более опасной – старший сын ее служил в кавалерии и сложил голову в бою…

За Мишеньку она страшно тревожилась и в каждом письме умоляла беречь себя – хотя бы ради нее. Войны, благодаря Богу и государю не предвиделось, военных подстерегали иные опасности – дуэли, карты, болезни и немилость начальства. Насчет карт и начальства постоянно напоминал папенька, маменька же пеклась о здоровье и дуелях, умоляя милого Мишеньку не ссорится ни с кем…

Мишель и рад был следовать ее советом, но не всегда получалось. Он был необидчив: оттого часто обижал других. Горбатовский городничий был на язык невоздержен и скор: младшего сына он считал дураком и называл так же. «Дурак» было слово обиходное и даже иногда ласковое: если городничий гневался на сына в ход шли ругательства покрепче: Мишель настолько привык к подобному обращению, что перестал обижаться на крепкое слово: наоборот, умел загнуть в ответ такую забранку, что нижние чины одобрительно ухмылялись. Бранясь, Мишель не испытывал ни гнева, ни раздражения – одну лишь радость от того, что он знает как ответить. И сам удивлялся, когда его называли «грубияном».

В Семеновском полку грубиянство не уважали: офицеры в обращении с солдатами избегали бранных слов. Мишель понял это с первого дня и старался, насколько можно укоротить свой язык хотя бы на службе: но в отношениях со своим человеком Ванькой, он никогда не стеснялся в выражениях, справедливо полагая, то тот по-другому не поймет.

Услышав, как Мишель разговаривает с Иваном, некоторые из гг. офицеров поморщились. Было решено отучить юнца от грубостей раз и навсегда. Способ для этого был избран старый, как мир.

– Скажите мне, господин юнкер, на каком языке вы со своим человеком разговариваете? Ни слова понять не могу.

– На русском, господин поручик.

– Не может быть! Я русский язык знаю: никогда таких слов не слыхал.

– У нас в Нижегородской губернии все так разговаривают…

– Любопытно. Не откажите в любезности, объясните, что сии слова означают?

Мишель густо покраснел и понял, что пойман в ловушку. Разъяснить значение матерных слов без смущения он никак не мог. Выход из ловушки был единственный: следовало идти напролом.

– Не может того быть, что вы этих слов не знаете, господин поручик. Их все знают.

– Уверяю вас, не слыхал никогда…

– Вы смеетесь надо мной?

– Что вы? Просто любопытство разобрало: я к словесности тягу имею, много слов разных знаю, а тут – что-то новое… Так может быть вы мне все-таки разъясните?

– Простите, господин поручик, никак не могу! – буркнул Мишель, – сие наш уездный язык. Ванька у меня других слов не понимает…

В этот же день с просьбой разъяснить значение слов «уездного языка», к Мишелю обратилось еще несколько офицеров: к вечеру его уже так замучили сей немудрящей шуткой, что он не знал, что делать. Хотелось ответить дерзко и прямо, но мешали стыд и обида: он понимал, что все сии вопросы – лживы, что все знают, что слова сии означают, просто смеются над ним. Особенно обидным было, то, что среди шутников оказался тот самый – уже известный ему певец – капитан Муравьев-Апостол 2-й. Он уже несколько раз слышал, как он пел – и это могло примирить его со многим, даже с глупыми шутками и издевательствами со стороны сослуживцев, но когда он тоже, как остальные, подозвал его и начал – очень вежливо: «Господин юнкер, а на каком языке вы со своим Ванькой разговариваете?» Мишель лишь побледнел от обиды и сжал зубы: дерзить капитану он не хотел, а как ответить – не знал. Пришлось ответить так, как он отвечал другим:

– У нас в Горбатовском уезде все так говорят. И батюшка мой на язык остер. Ежели вы, господин капитан, хотите у меня о значении сих слов спросить… то я сразу вам скажу, что ответить не могу: сам не знаю. И Ванька мой не знает! А больше я вам ничего ответить не могу! – Мишель покраснел, отвернулся и бросился прочь. Ему показалось, что капитан смеется ему вслед, но он ошибался…

Сергей пошутил с ним от скуки: ждал уже более двух часов. Матвей, приехал из Полтавы – но не в отпуск, а в командировку. Брат был занят делами, а Сергей – свободен и ждал нетерпеливо – они сговорились ехать обедать к знакомым, он собирался петь там и желал, чтобы за фортепьянами был Матвей. Но дела задерживали брата: они уже опаздывали.

Он скуки и раздражения Сергей уже терял терпение: он не знал, чем себя занять. Мишель попался ему на глаза: Сергей вспомнил вдруг о шутке, связанной с этим мальчишкой, шутке глупой, но не лишенной изящества – ему такие нравились – особенно в чужом исполнении. Сергею хотелось скоротать хотя бы минуту тревожного ожидания… Он позволил себе пошутить, но не успел толком расслышать, что именно ответил ему Мишель: с улицы донесся цокот копыт. У подъезда остановилась коляска Матвея.

– Что ты так долго? – с досадой сказал он брату. – Обещал в пять часов быть, а сейчас семь без четверти. Я уже ждать тебя устал – глупости всякие делать начал.

– Не от себя завишу, сам знаешь. Прости. Что за глупости?

Сергей рассказал. Матвей посмеялся над стыдливым грубияном.

– Как зовут-то его?

– Михайла Бестужев-Рюмин, кажется…

– Подожди, так это же Прасковьи племянник! Помнишь… в Москве его видели, он у нас на Басманной обедал… Не помнишь?

– Как же помню! В мундире не узнал его…

– Зря ты с ним пошутил – он дураком родился: среди ее родни умных людей нет, да и она глупа. Дураки же, как известно, шуток не понимают, – Матвей терпеть не мог вторую жену папеньки и не упускал случая сказать брату о Прасковье что-нибудь желчное.

– Если дураку двадцать раз одну и ту же шутку повторить, то и он поймет… Я его обидел по-моему, Матюша, – огорчился Сергей.

– Забудь о сем. Было бы о чем тревожится. Если дурак – не поймет; если умный – простит…

Анна Муравьева-Апостол с детьми Матвеем и Екатериной

Иван Муравьев-Апостол

Васильков

Сергей Муравьев-Апостол

Михаил Бестужев-Рюмин