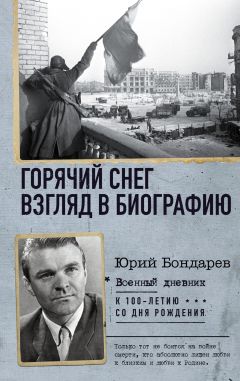

Читать книгу "Горячий снег. Взгляд в биографию"

Автор книги: Юрий Бондарев

Жанр: Книги о войне, Современная проза

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Отвернувшись к окну, Бессонов ничего не сказал. А мать проговорила жалким голосом:

– Что это? Зачем тебе столько? Я помогу… сейчас. Вам столько выдали?

– Мама, я сам… Подожди. Это так, на всякий случай.

Сын, немного смущенный, стал быстро собирать с пола патроны, а когда выпрямился, заталкивая их в карманы, увидел еще один, откатившийся, и, оглянувшись на отца (тот смотрел в окно), носком своего хромового сапожка легким ударом послал патрон куда-то в угол, со счастливым лицом вышел, как на прогулку, весь праздничный, весь игрушечный, младший лейтенант, в хрустящих ремнях, с новеньким плащом, перекинутым через руку.

Этот зеркально отполированный патрон Бессонов потом нашел под батареей парового отопления и долго держал на ладони, чувствуя его странную невесомость.

– …Комиссар, сколько ему лет? Девятнадцать, двадцать? – скрипуче спросил Бессонов, нарушая молчание в машине.

– Танкисту?

– И другой там был. На мосту.

– В общем, мальчишки, Петр Александрович.

«Хорьх», мягко покачиваясь на ухабах, мчался с выключенными фарами. Танки давно исчезли в синеватой мгле морозной ночи. Справа черным пунктиром шли без огней грузовики с прицепленными тяжелыми орудиями. Доносился изредка всплеск буксующих по наледи колес, ветром пролетали за мерзлыми стеклами обрывки команд – и Бессонов, все время чувствуя непрерывное это движение, думал: «Да, скорей, скорей!..»

Мягкое тепло от нагретого мотора обволакивало снизу ногу, успокаивая боль, обкладывало ее, как горячей ватой; механически постукивая, равномерно махали «дворники», счищая изморозь со стекол. Вся степь впереди мутно синела под раскаленными холодом звездами.

Сзади фосфорически пыхнул огонек спички, и в машине распространился запах папиросного дымка.

– Да, двадцать, он так мне сказал, – ответил Веснин и сейчас же спросил с доверительной осторожностью: – Скажи, Петр Александрович, а что все-таки с твоим сыном? Так ничего и не слышно?

Бессонов насторожился, крепко сдавил палочку, поставленную между коленями.

– Откуда известно о моем сыне, Виталий Исаевич? – спросил он сдержанно, не поворачивая головы. – Ты хотел спросить: жив ли мой сын?

Веснин сказал негромко:

– Прости, Петр Александрович, не хотел, разумеется, как-то… Конечно, я кое-что знаю. Знаю, что у тебя сын, младший лейтенант… Воевал на Волховском, во Второй ударной, которая… В общем, судьба ее тебе известна.

Веснин замолчал.

– Все верно, – холодно сказал Бессонов. – Вторая ударная, в которой служил мой сын, в июне потерпела поражение. Командующий сдался в плен. Член Военного совета застрелился. Начальник связи вывел остатки армии из окружения. Среди тех, кто вышел, сына не было. Знавшие его утверждают, что он погиб. – Бессонов нахмурился. – Надеюсь, все, что я сказал, умрет в этой машине. Не хотел бы, чтобы о событиях на Волховском шептались досужие ловцы сенсаций. Не ко времени.

Было слышно, как Веснин опустил заскрипевшее стекло, выбросил недокуренную папиросу, как шофер поерзал на сиденье, точно предупреждение это относилось лишь к нему, пробормотал:

– Обижаете, товарищ командующий. Сто раз проверенный я…

– Обижайтесь, если не поняли, – сказал Бессонов. – Это относится и к майору Божичко. Рядом с собой не потерплю ни слишком разговорчивых шоферов, ни чересчур болтливых адъютантов.

– Все понял, товарищ командующий! – не обижаясь, бодро откликнулся Божичко. – Учту, если ошибки есть.

– Они у всех есть, – сказал Бессонов.

«Крут и не прост, – подумал Веснин. – Ясно дал понять – подстраиваться ни под кого не будет. В общем, закрыт на все замочки, не расположен к откровенности. Что он думает обо мне? Я для него, наверно, только штатский очкарик, хоть и в форме дивизионного комиссара…»

– Прости, Петр Александрович, за еще один вопрос, – проговорил Веснин с желанием растопить ледок некой официальности между ними. – Знаю, что ты был в Ставке. Как он? Представь, в жизни я его видел несколько раз, но только на трибунах. Вблизи – никогда.

– Что тебе ответить, Виталий Исаевич? – сказал Бессонов. – Одним словом на это не ответишь.

Так же как и Веснин, ощупью угадывая нового командующего, невольно сдерживал себя, так и Бессонов не был расположен открывать душу, говорить о том, что касалось в какой-то степени и сына, о котором Веснин спрашивал минуту назад. Он все острее чувствовал, что судьба сына становилась его отцовским крестом, непроходящей болью, и, как это часто бывает, внимание, сочувствие и любопытство окружающих еще больше задевали кровоточащую рану. Даже в Ставке, куда пригласили Бессонова перед назначением на армию, в ходе разговора возник вопрос и о его сыне.

Глава 6

Вызов в Ставку был для него неожиданным. Бессонов находился в тот момент не в своей московской квартире, а в академии, где два года перед войной преподавал историю военного искусства. Уже прослышав, что должен быть подписан приказ о новом его назначении, он зашел к начальнику академии генералу Волубову, старому другу, однокашнику по Финской кампании, трезвому, тонкому знатоку современной тактики, человеку скромному, негромкому в военных кругах, но весьма опытному, чьи советы Бессонов всегда ценил. Неторопливую, перемешанную воспоминаниями их беседу за питьем чая в служебном кабинете генерала прервал телефонный звонок. Начальник академии, сказав свое обычное: «генерал-лейтенант Волубов», с переменившимся лицом поднял на Бессонова глаза, добавил шепотом:

– Тебя, Петр Александрович… Помощник товарища Сталина. Возьми, пожалуйста, трубку.

Бессонов, озадаченный, взял трубку; незнакомый голос, ровный и тихий, выученно спокойный, без какого-либо оттенка распоряжения, поздоровался, называя Бессонова не по званию, а «товарищ Бессонов», затем вежливо спросил, сможет ли он приехать сегодня в два часа дня к товарищу Сталину и куда прислать машину.

– Если не затруднит, к подъезду академии, – ответил Бессонов и, закончив разговор, долго молчал под спрашивающим взглядом генерала Волубова, пытаясь не показать внезапно охватившего его волнения, внешние признаки которого всегда были ему неприятны в людях. Потом, взглянув на часы, проговорил обыденным голосом: – Через полтора часа… к Верховному. Вот как, оказывается.

– Только прошу тебя, Петр Александрович, – предупредил начальник академии, подержав Бессонова за локоть, – о чем бы там ни спрашивали тебя, не спеши с ответом. Все, кто бывал у него, говорят: не любит шустрых. И ради бога, не забудь – не называй по имени и отчеству, называй официально – товарищ Сталин. Имени и отчества в обращении не терпит… Вечером заеду к тебе – подробно обо всем расскажешь…

В приемной Сталина, отделанной дубовыми панелями, тускло освещенной в окна серовато-мглистым холодным днем поздней осени, на крепких, с жесткой обивкой стульях сидели, поджав ноги, в молчаливом ожидании двое незнакомых Бессонову генералов, и когда немолодой, седоватый полковник, сопровождавший Бессонова в машине, ввел его, из-за широкого письменного стола, уставленного телефонами, поднялся маленького роста лысый человек с ничего не выражающей улыбкой, в скромном штатском костюме, с неприметным, серым, переутомленным лицом. Глядя Бессонову в самые зрачки, пожав руку несильной бескостной рукой, он сказал, что придется подождать, не уточняя при этом, сколько ждать, и сам проводил Бессонова к свободному стулу возле двух генералов.

– Прошу вас здесь…

Бессонов сел, а лысый усталый человек в штатском – это именно он звонил в академию – улыбнулся ему и с привычной вежливостью легонько притронулся кончиками желтых пальцев к его палочке.

– Разрешите, Петр Александрович, я поставлю ее в угол. Так вам будет удобней.

Он аккуратно отнес палочку Бессонова, потихоньку поставил ее в углу за столом и так же бесшумно сел к своим бумагам и телефонам.

Было тихо, пахло чуть-чуть деревом, теплыми батареями. Дневной шум осенней, но уже заснеженной Москвы не проникал сюда даже легким шорохом сквозь древнюю толщу каменных стен; не слышно было ни человеческих голосов, ни шагов в коридоре.

В приемной тоже ни звука, ни движения, ни скрипа стульев; молчал за столом человек в штатском; молчали два незнакомых генерала. Молчал и Бессонов, все более испытывая странное, властно подчиняющее его ощущение собственной растворенности в непроницаемой тишине, своей неподготовленности к разговору при мысли, что где-то рядом, за стеной, может быть Сталин, что сейчас раскроется дверь и сюда, в приемную, войдет тот, чей облик врезался в сознание прочнее, неизгладимее лиц покойных отца и матери. Наверно, то же самое испытывали и незнакомые генералы, и усталый человек за столом.

Все говорило здесь о каждодневном присутствии человека, вершащего судьбами войны и судьбами миллионов людей, готовых с убежденностью умереть за него; готовых голодать, страдать, терпеть; готовых смеяться от счастья и кричать в неудержимом восторге узнавания при слабой его улыбке, при слабом взмахе его руки на трибуне. Напряженность ожидания, испытываемая Бессоновым, ощущалась так еще и потому, что имя Сталина, привычное, твердое и звучное, уже как бы не принадлежало одному человеку; вместе с тем это имя было связано с одним-единственным человеком, способным делать то, что было всеобщим, что было надеждой всех.

В приемной никто не решался заговорить: звук нормального человеческого голоса, казалось, мог привести ожидающих в иное состояние, которое разрушило бы что-то священное. Грузный, пожилой генерал-полковник, расставив толстые колени, тихонько меняя положение тела, вдруг скрипнул сапогами под стулом и, вроде бы испуганный этим звуком, багровея, покосился на соседа – молодого, подтянутого артиллерийского генерал-лейтенанта. Сплошь увешанный орденами, начищенный, без единой морщинки на выглаженном кителе, тот сидел, выпрямив грудь, уставясь на маленького человека в штатском, листающего бумаги за столом.

Было 14 часов 10 минут, когда усталый лысый человек в штатском по одному ему известным признакам определил присутствие рядом Сталина.

Неслышным движением он встал, без вызова направился в кабинет и, вернувшись, оставил дверь приоткрытой, вымолвил:

– Пожалуйста, товарищ Бессонов.

Стараясь не хромать, Бессонов вошел.

В первое мгновение он не увидел подробно этот просторный, как зал, кабинет с портретами Суворова и Кутузова на стенах, с длинным столом для заседаний, официально зеленеющим полосой сукна, с топографической картой на огромном другом столе, с телефонными аппаратами и шнуром, кольцами свернутым на ковровой дорожке. В тот момент Бессонов, весь напряженно собранный, видел только самого Сталина – маленького роста, с первого взгляда не похожий на свои портреты, он шел навстречу ему чуть развалистой, мягкой походкой в мягких, без скрипа сапогах; на нем был армейского образца китель, покато облегавший на конус срезанные плечи. Его толстые усы, густые брови еле уловимо отливали сединой, узкие, желтоватые глаза смотрели спокойно, и Бессонов подумал: «О чем он спросит сейчас?»

Без рукопожатия поздоровавшись, не пригласив Бессонова сесть, не садясь сам, Сталин размеренно заходил по ковровой дорожке около стола с картой, держа перед животом левую, будто не полностью разгибающуюся руку.

После довольно продолжительного молчания, пройдя к письменному столу в конце кабинета и задержавшись там, спиной к Бессонову, спросил с неопределенной интонацией:

– Что вы думаете о последних событиях, товарищ Бессонов?

Не совсем поняв вопрос, Бессонов хотел уточнить: «О каких именно событиях, товарищ Сталин?» – но ответил через силу сдержанным голосом:

– Если говорить о последних событиях под Сталинградом, товарищ Сталин, то они могут положить начало большому наступлению и, как мне кажется, новому периоду войны, если мы не позволим немцам разомкнуть внутренний и внешний фронт кольца…

– Кажется или убеждены, товарищ Бессонов?

– Убежден, товарищ Сталин. Думаю, многое будет зависеть от того, насколько последовательно мы сумеем расчленить и уничтожить противника в окружении.

Бессонов замолчал, ему показалось: неширокая, округлая спина Сталина пошевелилась, как бы останавливая его и соглашаясь с ним.

Было прохладно в кабинете и тихо. Сталин взял трубку из пепельницы, повернулся от письменного стола, зажег спичку, раскуривая трубку, и, цепко глядя поверх огня спички на Бессонова, проговорил настойчиво, словно не расслышал его ответа:

– Если мы вас назначим командовать армией под Сталинградом, возражений с вашей стороны не будет, товарищ Бессонов? Мы хорошо знаем о действиях вашего корпуса под Москвой и посоветовались с Рокоссовским…

«Значит, слухи о моем назначении верны. Ответить, что я так или иначе не совсем понимаю причину моего назначения, или ответить, что это назначение для меня неожиданно, – глуповатая искренность. Что ж, значит, мою кандидатуру выдвинул Рокоссовский. Не думал, что будет именно так».

– Товарищ Сталин, я солдат, и назначение на любой пост для меня – приказ.

– Вы, полагаю, подлечились в госпитале, и пора воевать, товарищ Бессонов. По-моему, здесь тоже возражений нет, – Сталин вяло помахал рукой, гася спичку. – Подойдите к карте.

Бессонов без палочки преодолел, как препятствие, короткое расстояние до стола. Теперь он стоял так близко к Сталину, что чувствовал сладковатый, табачно-пряный запах его одежды, а сбоку видел широкую, пробитую сединой бровь, серую, шершавую кожу щеки, тронутую выемками оспинок; и когда Сталин, помолчав над картой, медленно поднял желтоватые глаза, в них был какой-то размягченный блеск внутренней довольной усмешки.

– Не возражаю против ваших рассуждений, товарищ Бессонов, – тихо заговорил Сталин. – Под Москвой, как известно, мы тоже думали об окружении противника. Но не хватило сил. И в том числе вашему корпусу. Канны снятся каждому генералу, товарищ Бессонов. Но мы, коммунисты, верим в объективные обстоятельства. Гитлеру, как говорят, не хватило под Москвой какой-нибудь одной свежей танковой дивизии и длинного лета. Некоторые утверждают: появилась некая закономерность – они наступают летом, мы их бьем зимой. Нет, в войне не может быть такой закономерности. Старые песни… Так Канны, говорите, товарищ Бессонов? – повторил Сталин, хотя Бессонов не употребил этого слова, и пососал трубку, она погасла; он, однако, не стал зажигать ее, кончиком трубки плавно обвел над картой район Сталинграда. – Здесь гитлеровские разбойники оказались в котле – и это первые наши Канны, товарищ Бессонов. Согласны?

– Да, товарищ Сталин. Я полностью с вами согласен.

– Поэтому ваша хорошо оснащенная армия, – продолжал Сталин после длительной паузы, – которую мы вам даем из резерва Ставки, посылается на усиление трех фронтов, завершать разгром немцев в окружении. Вы будете добивать Паулюса, завершать операцию «Кольцо». Какие у вас соображения по этому поводу, товарищ Бессонов?

– Товарищ Сталин… – проговорил Бессонов, понимая, почему Сталин остановился на прошлогодней обстановке под Москвой и так настойчиво повторил три раза слово «Канны», говоря об обстановке под Сталинградом, сложившейся в результате ноябрьского контрнаступления наших фронтов. – Я хотел бы сказать, товарищ Сталин, что все сейчас зависит от быстроты ликвидации этой огромной немецкой группировки. Не исключена возможность попытки прорыва немцев изнутри кольца или их деблокирующего удара к окруженной группировке сквозь внешний фронт. Мне сказали, что действия наших войск по ликвидации окруженной группировки в последние дни замедлились, а немцы ожесточенно сопротивляются и даже контратакуют…

«Это он знает лучше меня, и, наверно, говорю я некстати», – подумал Бессонов, едва лишь произнес последнюю фразу, но Сталин, поднеся зажженную спичку к трубке, слегка кивнул.

– Попытка прорыва, говорите? Не ошибаетесь, товарищ Бессонов. Данные о переброске немецких сил из Западной Европы на Сталинградское направление есть… Продолжайте.

– Поэтому я хотел бы как можно более быстрой переброски армии к фронту, товарищ Сталин.

Сталин молчал, думая о чем-то своем, потрогал мундштуком трубки толстые волосы рыжеватых усов; минуту спустя заговорил с особенно заметным акцентом:

– Операцию «Кольцо» по расчленению и ликвидации окруженной немецкой группировки мы должны провести силами фронта Рокоссовского и в основном войсками вашей армии, товарищ Бессонов. Не позже двадцать третьего декабря. Дело еще в том, что до Сталинграда наши солдаты, даже командиры не привыкли как следует окружать и насмерть бить окруженного врага. Слово «немец» долго звучало как очень активная сила. Это психологический фактор. Его переломить надо в сознании. Навсегда. Так ведь это, товарищ Бессонов? Или не так?

– Думаю, товарищ Сталин, – проговорил Бессонов, – что полностью из сознания солдата еще не ушло отступление сорок первого года. И лето сорок второго. Но перелом происходит или произошел… Солдаты стали понимать, что война пошла другая, что не немцы, а мы стали окружать.

Желтовато-серое бесстрастное лицо Сталина ни одним мускулом не выразило ни согласия, ни возражения, и, не то покашливая, не то перхая саднящим горлом, он начал расхаживать по кабинету, по толстой, глушащей шаги дорожке; левая, согнутая в локте, негибкая его рука была выставлена немного вперед, перед животом, узкие, покатые плечи немного ссутулены; но Бессонову показалось, что в этот момент Сталин был чем-то недоволен, озабочен, вследствие, может быть, напоминания о сорок первом годе или замечания о том, что замедлились действия наших войск против окруженной группировки Паулюса, – и пойманный им взгляд Сталина, когда приблизился он, был холодно сосредоточен, со спокойной твердостью не выпуская Бессонова.

– В чем задача и цель полководца, – заговорил Сталин, обращаясь уже не к Бессонову, а к самому себе, в раздумье, как на точных весах взвешивая слова. – Главная задача полководца – узнать в лицо и изучить противника. Подготовить и выждать момент. Натренировать мускулы. Внезапно нанести удар. И одержать победу.

Он жестом подчеркнул – «одержать победу», его шершавое, все в мельчайших оспинках лицо на миг стало удовлетворенным.

– И всякие маловеры будут повержены, – договорил Сталин, вторично жестом подчеркнув слова. – Трусы и малодушные скептики, товарищ Бессонов. А такие еще есть, к сожалению.

И Сталин с нахмуренным лицом человека, не расположенного вести дальше разговор, подошел к письменному столу в конце кабинета, снял телефонную трубку, но, поперхав, покашляв, замедленно опустил ее на рычаг. Потом минуты две равнодушно стоял к Бессонову боком, точно забыв о его присутствии; затем темно-смуглая, покрытая золотистыми волосами, небольшая его рука со стуком выбила пепел из погасшей трубки; он раскрыл на столе коробку с папиросами, нажимами пальцев стал ломать папиросы над пепельницей, крошить в трубку табак.

«Дал знать, что я должен уйти. Как видно, вызвал меня, чтобы только взглянуть на нового командующего, и остался не очень доволен мной, – подумал Бессонов. – Что ж, значит, мое назначение на армию по совету Рокоссовского было случайным…»

Сталин продолжал крошить табак в трубку, приминать его и после затянувшейся паузы заговорил очень тихо:

– Скажите, товарищ Бессонов, вы учились, а потом преподавали в академии… Это известный факт. Знакомы вы были с неким генералом Власовым?

«Почему он спросил о Власове? – мелькнуло в сознании Бессонова. – В связи с чем он вспомнил об этом?»

– Был знаком, – ответил с забившимся сердцем Бессонов, слышавший уже от работников Генштаба об июньских событиях на Волховском фронте, о трагедии 2-й ударной армии, в которой служил его сын, пропавший без вести. – Был знаком, – повторил Бессонов. – Учились в академии в одно время…

– Какое же ваше личное мнение о Власове тех лет? Говорят, был самолюбив и чересчур обидчив?

– Это не бросалось в глаза, товарищ Сталин, в те годы он особенно тесно ни с кем не общался, как я помню.

– Говорят, что этот самолюбивый генерал, сдавшийся немцам, был трусом, очень застенчивым в бою, как тот ермоловский генерал. Это так?

– Ничего не могу сказать об этих его качествах, товарищ Сталин. Не приходилось встречаться с Власовым на фронте, – ответил вполголоса Бессонов. – Одно знаю твердо: в академии он ничем особенным не выделялся – был человеком средних способностей.

– Стало известно, что этот политический авантюрист средних способностей, – с раздражением проговорил Сталин, – пошел в услужение к немцам. По вине этого застенчивого генерала шесть тысяч из его армии погибло, восемь тысяч пропало без вести. По-моему, товарищ Бессонов, в плен часто попадают политически и морально нестойкие элементы. В какой-то мере недовольные нашим строем… За некоторым исключением. Согласны?

«Не может быть, чтобы Виктор в числе этих восьми тысяч, пропавших без вести, попал в плен!.. Почему Сталин заговорил об этом?» – опять подумал Бессонов, ощущая толкнувшуюся ожогом боль в ноге и испытывая непреоборимое желание вытереть жаркий пот с висков.

В Москве, после госпиталя, еще не получив назначения, постоянно думая о сыне, о его жизни или возможной смерти, Бессонов навел справки о 2-й ударной армии, о вышедших из окружения, но избегал затрагивать этот вопрос даже в разговоре с женой, не теряя надежды. Смерть или плен Виктора, его кончившиеся со смертью либо начавшиеся в плену страдания измерялись в сознании Бессонова иными категориями – смыслом его, Бессонова, жизни, смыслом его запоздалой любви к сыну, смыслом жизни жены, верой в то, во что он верил и хотел верить. И та краткая встреча в подмосковном госпитале перед отъездом Виктора на фронт, приблизившая к нему сына до пронзительной нежности, и те патроны, посыпавшиеся из кармана новенького комсоставского плаща, и его неумелое курение, и смех, и его стремление воевать вместе с друзьями по училищу – все помнил Бессонов, как в одном и том же повторяющемся сне.

В первые месяцы сорок первого года Бессонов не раз испытал на самом себе состояние бессилия, знал, что такое общая подавленность в окружении, которая возникает подобно эпидемии ветряной оспы, но знал и видел также, как лейтенанты, недавние мальчишки, ни разу не брившиеся командиры рот и батальонов, в силу многих причин потерявшие нити управления, сколачивали в обстоятельствах безвыходных группки солдат и с последней отчаянной яростью прорывались из сжатого кольца или же гибли перед заслонами танков, и он представлял это ясно, и он не сомневался, что тот, по-новому увиденный им Виктор должен был в положении разгрома армии прорываться так…

– Что вы молчите, товарищ Бессонов? Не согласны?

Бессонов очнулся, на сухощавом лице его старчески прорезались морщины, губы невозможно было разжать, а эта неопределенная боль в замлевшей от долгого стояния ноге расползалась все упорнее, все сильнее к бедру, надавливала там раскаленными скребущими лапками; он вспомнил о палочке, оставленной тем вежливым лысым человеком в приемной, почувствовал желание сесть, но в то же время знал, что не сделает этого. И выговорил наконец:

– Мой сын командовал ротой во Второй ударной армии. Не знаю его судьбы, но у меня, как у отца, нет оснований, товарищ Сталин, подозревать его в предательстве, если он и попал в плен.

Сухо покашляв, Сталин со стуком положил трубку на стол и, как живое, надоевшее ему существо, оттолкнул ее далеко в сторону – это было признаком подавляемого неудовольствия, чего не мог знать Бессонов, – и прошелся по кабинету; матово-смуглые его веки сузились.

– Не имел в виду судьбу вашего сына. Как мне известно, он очень молод. Не думал о том, о чем вы подумали, товарищ Бессонов. Имел в виду совсем другую фигуру. Думаю, что корни предательства всегда уходят в прошлое. У молодых прошлого нет, – сказал Сталин.

Бессонов почувствовал: огненное и нестерпимое распространялось уколами тока от голени к бедру, горячие струйки пота поползли под мышками; и он подумал некстати: «На палочку бы сейчас опереться».

– Этот Власов одно время даже был на хорошем счету. Никто не раскусил его гнилую сущность. Ни в академии, ни в армии… – проговорил Сталин, и режущий холодок его взгляда коснулся лица Бессонова так, что хотелось провести по щекам рукой, чтобы снять с кожи этот металлический холод. – Разве не верно, товарищ Бессонов?

– Мне трудно ответить на этот вопрос, товарищ Сталин. Насколько я мог представить обстоятельства, при которых Власов попал в плен, я это объяснял животной стороной человеческого падения. Но сближение с немцами… Это считаю уже шагом политическим…

В ту секунду, стараясь последовательно логически понять значение слов Сталина о военнопленных, Бессонов отвергал, не соглашался со всем тем, что могло лечь тенью на судьбу сына, не веря в его слабость, в его малодушие. В списках шестнадцати тысяч, вышедших из окружения, Виктор не значился. Опыт Бессонова, однако, отрицал розовую наивность, бездоказательную уверенность в том, что трагедия целой армии обошла сына стороной. Он по-прежнему допускал, что в сложившихся обстоятельствах Виктор не избежал плена вместе с другими, но, как это ни было тяжело, все больше утверждался в мысли, что сын погиб в дни попытки прорыва из окружения 2-й ударной армии. Это больше походило на правду.

Но Бессонов не мог знать, что привело к данному разговору, что было толчком, вызвавшим вдруг любопытство Сталина к генералу Власову.

Во всех войнах случались предательства, трусость, измены армий, выдачи секретных документов. Измена Власова в июне сорок второго года не являлась изменой армии, до последнего сражавшейся под деревней Спасская Полисть, – остатки дивизий с боями вырвались из кольца. Измена Власова была трусливым предательством одного генерала, ночью тайно бросившего штаб и пришедшего в занятую немцами деревню Пятница со словами страха и унижения: «Не стреляйте, я генерал Власов». Он спасал свою жизнь, которая с той минуты стала смертью, ибо всякое предательство – это духовная смерть. Но предательство Власова и неудача окруженной армии не на главном направлении не меняли, конечно, положения на всем советско-германском фронте. В то время серьезнейшая опасность была на юге, и Сталин, занятый южными фронтами, где немцы готовились нанести главный удар, не хотел сосредоточивать внимание на событиях под Волховом. Когда же в дни начавшегося большого успеха трех фронтов под Сталинградом, в дни нашего ноябрьского контрнаступления снова мелькнула в разведсводках фамилия генерала Власова, Сталин пережил прежний гнев и, неуспокоенный, представлял, что мог чувствовать теперь Власов там, в тылу у немцев, при сообщении об успехе Красной Армии. И, вернувшись к прошлому по ходу навязчивых воспоминаний, Сталин ждал, чтобы Бессонов, когда-то знавший бывшего командующего 2-й ударной армией по учебе в академии, этот немолодой, отдавший военной службе много лет генерал, определил то заметное в душевных проявлениях изменника, чуть пробивавшиеся в давние годы корешки, которые объяснили бы настоящее Власова. А это Сталин хотел знать твердо.

Услышав ответ Бессонова, он по выработанной годами привычке не выказал прямого неудовлетворения; с вялой неспешностью прошел по ковровой дорожке из конца в конец кабинета и оттуда сказал еле разборчивым голосом:

– Шагом политическим? Да, это политика… Говорят, товарищ Бессонов, что вы иногда высказываете свою… особую точку зрения на разные события. Как насчет этих военнопленных, например. Соответствует действительности это мнение о вас?

Ожидая продолжения разговора о Власове, Бессонов не предполагал этого вопроса, и, чуть-чуть передвинув по ковровой дорожке замлевшую ногу, он ощутил вдруг прошедший в груди ветерок и с чувством непривычного для себя состояния начатого крутого, разрушительного падения с высоты, точно сам уже осознанно готовый к роковому исходу, с трудом произнес:

– Товарищ Сталин, наверно, обо мне говорят и худшее. Мне известно мнение о том, что у меня плохой характер. И не сомневаюсь, что были жалобы на меня.

Сталин разомкнул тяжелые веки, посмотрел с пристальным удивлением и медленно опустил веки.

– Почему прямо не отвечаете на вопрос? – спросил Сталин, внезапно засмеялся беззвучным смехом и, поглаживая большим пальцем зажатую в руке трубку, валко пошевеливая плечами, опять зашагал к письменному столу в конце кабинета. – Вы коммунист, товарищ Бессонов, и ответьте мне как коммунист. Всегда имели свою личную точку зрения на разные события?

– Старался иметь, товарищ Сталин. Но не всегда удавалось отстаивать ее до конца.

Сталин, сощурясь, глядел от стола. Давно привыкнув к бесспорному согласию окружающих со своим мнением, как к норме, он иногда позволял очень немногим из приближенных людей высказывать личное, особое мнение, и ответ Бессонова напомнил ему одного из представителей Ставки, который подчас и раздражал его, и вместе необходим был своей настойчивой безбоязненной прямотой при решении оперативных вопросов. Но опытная проницательность, изумлявшая всех твердой точностью в оценке обстановки, приучила Сталина верить в безошибочность собственных суждений; и он высказывал их без колебаний.

– Понимаю, товарищ Бессонов… Ваши сомнения, по-видимому, относились к судьбам некоторых военачальников, которых мы в свое время наказали?

– Это только моя точка зрения, товарищ Сталин, – ответил Бессонов, еще ближе придвигаясь к ледяному ветру, губительно подувшему по лицу, по ногам; и, ответив так, поняв, что Сталин заставил его сказать о том, о чем не думал говорить, добавил с поразившим его самого спокойствием: – Эта точка зрения сложилась потому, что мне пришлось служить с некоторыми военачальниками, впоследствии ставшими жертвой клеветы. Я в этом уверен, товарищ Сталин…

Сталин положил и оттолкнул в сторону трубку на столе как нечто постороннее, мешающее ему, заговорил бесстрастно:

– Мне известны такого рода сомнения. Борьба – суровая вещь. Но многие из тех, в ком мы тогда сомневались, – люди с потенциальной душонкой Власова. Перегибы и ошибки давно исправили. Рокоссовский и Толбухин успешно воюют под Сталинградом…

«А как же остальные?» – подумал Бессонов.

– … но если бы этот сумасшедший Власов поумнел, порвал с немцами, мы бы его никогда не простили!..

Разговор этот, видимо, настраивал Сталина на раздражающие, неприятные воспоминания, и, покашляв, он своей мягкой походкой в лишенных малейшего скрипа сапогах подошел к карте, долго смотрел на подробно нанесенную утреннюю обстановку трех фронтов и, пытаясь переключить мысли в ином направлении, думая об успехе этих трех фронтов под Сталинградом, сказал, сделав отмахивающийся жест:

– Все это к слову! А что касается вашего сына, товарищ Бессонов, не будем зачислять его в списки пленных. Будем считать его пропавшим без вести. В дальнейшем наведем подробные справки. И сообщим вам. Мой старший сын, Яков, тоже в начале войны пропал без вести. Так что мы в одинаковом положении, товарищ Бессонов.