Автор книги: Юрий Слёзкин

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Должен сказать, что никто меня физически не принуждал к тому, что я должен показать. Никто мне ничем не угрожал раньше, чем я дал показания. Мне тов. Берман сказал: я вам не заявляю, что будете расстреляны, если будете отказываться. Я вам не заявляю, что не будете расстреляны, если дадите показания, которые мы считаем правильными. Кроме того, я довольно взрослый человек, чтобы не верить никаким обещаниям, если человек находится в тюрьме.

Он не пытался спасти свою шкуру, утверждал он, потому что давно с ней распрощался. Самым трудным («товарищи засвидетельствуют») было начать давать показания на Бухарина.

Сначала не ориентировался на общеполитическое значение этой вещи на процессе и т. д., затем сказал себе: всякое отрицание этой вещи на суде послужит только к укреплению, поэтому надо ликвидировать дело, и в первую очередь потому, что идет война. И тогда сказал себе, что никакая дружба не позволяет скрывать, что кроме зиновьевско-троцкистской организации остается еще организация правых.

Показания Радека сочетали нужные признания с объяснениями, зачем они нужны. Некоторые объяснения были предварительными и нуждались в переработке. Сталин вычеркнул вводную часть перед двоеточием и после «укреплению» вписал «террористических организаций»[72]72

«Все, что говорит Радек, – это абсолютно злостная клевета…» Очная ставка К. Радека и Н. Бухарина в ЦК ВКП(б) 13 января 1937», Источник (2001, № 1), с. 67.

[Закрыть].

Три дня спустя Бухарин спросил у «дорогого Кобы», «не понимается ли каким-нибудь одним – неизвестным – звеном партийный долг так, что меня нужно угробить a priori?» Он готов умереть за партию, но не как ее враг. «Я не знаю более чудовищно-трагического положения, чем мое: это – бездонная трагедия, и я изнемогаю. Т. Ежов в простоте душевной говорит: Радек тоже сперва кричал, а потом… и т. д. Но я-то – не Радек, и я-то знаю, что я невиновен. И ничто и никто и никогда не заставит меня сказать «да», когда правда состоит в «нет».

Но что, если партии необходимо, чтобы Бухарин сказал «да»? Скажет ли он «нет»? «Если я вывожусь из ЦК, то нужна политическая мотивировка. В любой ячейке я должен тогда признавать себя виновным в том, в чем я отказывался себя признавать перед вами. Это невозможно. Тогда – вылет из партии. И, таким образом, конец жизни». Единственным спасением было убедить партию, или по крайней мере Кобу, что все это – измышления «мерзавцев». «И когда я смотрел на мутные блудливые глаза Радека, который со слезами лгал на меня, я видел всю эту извращенную достоевщину, глубину низин человеческой подлости, от которой я уже полумертв, тяжко раненый клеветой»[73]73

«Я их, эти наветы, отвергаю и буду отвергать», Источник (2001, № 3), с. 32–37.

[Закрыть].

Он не отправил письмо Кобе. Вместо этого он написал письмо товарищу Сталину, с копиями другим свидетелям очной ставки, в котором изложил свои соображения в менее исповедальном ключе и с новым заключением: «Я – за партию, за ЦК, за СССР, за победу, что бы ни говорили про меня на основании наветов черных и хитрых людей. Это – не газетная концовка, а глубокое убеждение и сердцевина жизни»[74]74

Там же, с. 31–32.

[Закрыть].

На процессе «антисоветского троцкистского центра», который открылся 23 января (через неделю после того, как Бухарин отправил свое письмо), Радек рассказал, что у него ушло два с половиной месяца на то, чтобы во всем разобраться. «Если здесь ставился вопрос, мучили ли нас во время следствия, то я должен сказать, что не меня мучили, а я мучил следователей, заставляя их делать ненужную работу». Раздел о Бухарине был отредактирован в соответствии с предложениями Сталина[75]75

Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра (М.: Юридическое изд-во, 1937), с. 230.

[Закрыть].

Я знал: положение Бухарина такое же безнадежное, как и мое, потому что вина у нас, если не юридически, то по существу, была та же самая. Но мы с ним – близкие приятели, а интеллектуальная дружба сильнее, чем другие дружбы. Я знал, что Бухарин находится в том же состоянии потрясения, что и я, и я был убежден, что он даст честные показания советской власти. Я поэтому не хотел приводить его связанного в Наркомвнудел. Я так же, как и в отношении остальных наших кадров, хотел, чтобы он мог сложить оружие. Это объясняет, почему только к концу, когда я увидел, что суд на носу, понял, что не могу явиться на суд, скрыв существование другой террористической организации[76]76

Там же, с. 231.

[Закрыть].

Радек получил наконец возможность публично разыграть то, что было отрепетировано на очной ставке: признать свою вину, дать показания на других и объяснить, зачем это нужно. Единственное доказательство обвинения, заявил он в своем последнем слове, – это его показания и показания Пятакова («все прочие показания других обвиняемых, они покоятся на наших показаниях»).

Я признал свою вину и дал полные показания о ней, не исходя из простой потребности раскаяться, – раскаяние может быть внутренним сознанием, которым можно не делиться, никому не показывать, – не из любви вообще к правде, – правда эта очень горька, и я уже сказал, что предпочел бы три раза быть расстрелянным, чем ее признать, – а я должен признать вину, исходя из оценки той общей пользы, которую эта правда должна принести[77]77

Там же, с. 225.

[Закрыть].

Польза заключалась в разъяснении той элементарной истины, что накануне последней войны любое сомнение есть союз с дьяволом. С активными террористами государственная власть справится («в этом мы не имеем, на основе собственного опыта, никакого сомнения»). Главную опасность представляли «полутроцкисты, четвертьтроцкисты и одна восьмая-троцкисты», которые из гордости, легкомыслия или «либерализма» способствовали активным террористам. «Мы находимся в периоде величайшего напряжения, в предвоенном периоде. Всем этим элементам перед лицом суда и перед фактом расплаты мы говорим: кто имеет малейшую трещину по отношению к партии, пусть знает, что завтра он может быть диверсантом, он может быть предателем, если эта трещина не будет старательно заделана откровенностью до конца перед партией»[78]78

Там же, с. 231.

[Закрыть].

Лион Фейхтвангер, присутствовавший на процессе, писал, что никогда не забудет Радека:

Я не забуду ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, ни его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно иронический, ни как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвиняемыми, показывая свое превосходство актера, – надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешивал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками. Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и трудно объяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все – судьи, обвиняемые, слушатели – сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать – среди них близкие друзья Радека – были приговорены к смерти; Радек и трое других – только к заключению. Судья зачитал приговор, мы все – обвиняемые и присутствующие – выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. После прочтения приговора судьи немедленно удалились. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся[79]79

Фейхтвангер, Москва 1937, гл. 7.

[Закрыть].

Радек предлагал себя – а также Бухарина, среди прочих – в качестве козла отпущения, метафоры душевной слабости, воплощения запретной мысли. Он никого не убивал и ни в каких заговорах не участвовал, но в большевизме, как в христианстве и любой идеологии неразделенной веры, нет ничего важнее мысли (души, сердца). «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Взаимозаменяемость мыслей и дел была главной темой диалога Радека с государственным обвинителем А. Я. Вышинским. Вожделение еще более преступно, чем телесное прелюбодеяние. Согрешивший в мыслях виновен в любых действиях, к которым они могут привести. Все преступные действия – следствие греховных мыслей, а значит, преднамеренны.

Вышинский. А вы были за поражение или за победу СССР?

Радек. Все мои действия за эти годы свидетельствуют о том, что я помогал поражению.

Вышинский. Эти ваши действия были сознательными?

Радек. Я в жизни несознательных действий, кроме сна, не делал никогда. (Смех.)[80]80

Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра, с. 58.

[Закрыть]

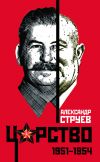

Карл Радек

Бухарин был не единственным, кто вспомнил «достоевщину». На следующее утро «Правда» опубликовала статью заведующего отделом литературы и искусства И. Лежнева (Исая Альтшулера). Статья называлась «Смердяковы».

Сейчас на скамье подсудимых – выродки фашизма, предатели, изменники родины, вредители, шпионы, диверсанты – самые злые и коварные враги народа. Они предстали перед судом во всей своей омерзительной наготе, и мы увидели новое издание Смердяковых, воплощенный в плоть и кровь отвратительный образ. Смердяковы наших дней вызывают смешанное чувство негодования и гадливости. Это не только идеологи реставрации капитализма, это – моральное обличье фашиствующей буржуазии, продукт ее старческого маразма, сумасшедшего беснования и гниения заживо[81]81

Правда (1937, 25 января).

[Закрыть].

Метафора наготы заимствована из статьи Радека о предыдущем показательном процессе. Как сказал Вышинский: «Радек думал, что он писал о Каменеве и Зиновьеве. Маленький просчет! Этот процесс исправит эту ошибку Радека: он писал о самом себе!» Радек был воплощением отвратительного образа, воплощавшего греховную мысль. Он превратился в символ, в Мефистофеля, предавшего себя в попытке предать других. Как сказал на суде Вышинский, «он свободно курил везде и всюду свою трубку, пуская дым в глаза не только своим собеседникам». И как писал в «Правде» Лежнев:

Как, должно быть, хихикал в кулак этот иезуит, этот плюгавенький ханжа с театрально-деланной внешностью а-ля Онегин, когда пускал в ход свою словесную пиротехнику и браво фехтовал на газетной сцене бутафорским картонным мечом!

Гнусная, проституированная душонка, заплеванная и загаженная отбросами империалистических кухонь, пропитанная вонью дипломатических кулис, – эта кокотка мужского пола имела еще наглость поучать советских журналистов и писателей высокой морали и классовой выдержанности. Сколько миллионов фальшивых слов изрек этот субъект, сколько раз изобличал продажных буржуазных журналистов! Сколько фальшивых славословий позволял себе этот предатель – гнуснейший из гнусных – и припадал поцелуем своих растрепанных губ гулящей девки! Не успевали просохнуть на его статьях чернила, как Радек бегал на дипломатические приемы в иностранные посольства и нес там вторую, всамделишную службу у империалистических господ, шушукался, как бы вернее погубить ту самую социалистическую демократию, которую он за час до того восхвалял.

И если – потрясенный всем этим – вы в изумлении останавливаетесь и спрашиваете себя, как возможно такое двуличие, как возможна такая глубина нравственного падения, то Достоевский устами Смердякова отвечает вам:

– Притворяться-с… совсем не трудно опытному человеку[82]82

Судебный отчет по делу антисоветского троцкистского центра, с. 187; Правда (1937, 25 января).

[Закрыть].

Притворялся ли Радек на процессе? Многие друзья Фейхтвангера так думали.

И мне тоже, до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались не заслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Весь процесс представлялся мне какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким, предельным искусством.

Но когда я присутствовал в Москве на втором процессе, когда я увидел и услышал Пятакова, Радека и их друзей, я почувствовал, что мои сомнения растворились, как соль в воде, под влиянием непосредственных впечатлений от того, что говорили подсудимые и как они это говорили. Если все это было вымышлено или подстроено, то я не знаю, что тогда значит правда[83]83

Фейхтвангер, Москва 1937, гл. 7.

[Закрыть].

Через два дня после оглашения приговора поэт большевистского подполья, Александр Воронский, был арестован в своей квартире в Доме правительства[84]84

Воронская, «Если в сердце», с. 109.

[Закрыть].

* * *

Восемнадцатого февраля народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе покончил с собой (официально причиной смерти был объявлен «паралич сердца»). 20 февраля Бухарин известил Политбюро о том, что начал голодовку и будет держать ее вплоть до снятия с него всех обвинений. «Я вам еще раз клянусь последним вздохом Ильича, который умер на моих руках, моей горячей любовью к Серго, всем святым для меня, что все эти терроры, вредительства, блоки с троцкистами и т. д. – по отношению ко мне есть подлая клевета, неслыханная». В тот же день он послал «дорогому Кобе» письмо с просьбой не сердиться и простить его за прошлые ошибки.

Да, так я писал, что за прошлое виноват перед тобой. Но я его многажды искупил. Я тебя сейчас действительно горячо люблю запоздалой любовью. Я знаю, что ты подозрителен и часто бываешь мудр в своей подозрительности. Я знаю также, что события показали, что мера подозрительности должна быть повышена во много раз. Но мне-то каково? Ведь я живой человек, замуравленный заживо и оплеванный со всех сторон.

Желаю тебе здоровья, прежде всего. Ты не стареешь. У тебя железная выдержка. Ты – прирожденный полководец, и тебе придется еще играть роль победоносного водителя наших армий. Это будет время, еще более великое. Желаю тебе, дорогой Коба, побед быстрых и решительных. У Гегеля в одном месте говорится, что филистеры судачат о великих людях по разной ерунде. А даже их страсти часто являются орудиями (в его терминах) Мирового духа. Наполеон был «Мировым духом» на коне. Пусть люди посмотрят на еще более интересные мировые события.

Прими мои приветы, мое рукопожатие, мое «прости». Душой я с вами, с партией, со страной, со всеми милыми товарищами. Мысленно я у гроба Серго, который был чудеснейшим, настоящим человеком[85]85

Вопросы истории, (1992, № 2–3), с. 4–43; «У меня одна надежда на тебя», с. 77–78.

[Закрыть].

Последней надеждой Бухарина было примирить «живого человека» с Историей, обращаясь к Мировому духу как к Кобе. По воспоминаниям Лариной, он сидел в своей комнате, «как в западне», отказывался мыться и избегал встреч с отцом. «Птицы – два попугайчика-неразлучника – подохли и валялись в вольере. Посаженный Н. И. плющ завял; чучела птиц и картины, висевшие на стене, покрылись пылью». Пока он писал письмо Кобе или сразу после того, как он его отправил, в квартиру вошли три человека и потребовали, чтобы он выехал из Кремля. Вдруг позвонил Сталин, который жил в соседней квартире.

– Что там у тебя, Николай? – спросил Коба.

– Вот пришли из Кремля выселять, я в Кремле вовсе не заинтересован, прошу только, чтобы было такое помещение, куда вместилась бы моя библиотека.

– А ты пошли их к чертовой матери! – сказал Сталин и повесил трубку.

Трое неизвестных стояли около телефона, услышали слова Сталина и разбежались к «чертовой матери»[86]86

Ларина, Незабываемое, с. 332, 341–342.

[Закрыть].

Тем временем Рыков, по воспоминаниям его дочери, все «думал и думал».

Однажды, войдя в общую комнату, я поразилась видом отца. Он сидел у окна, спиной к нему, в какой-то неестественной позе: голова откинута назад, руки переплетены и зажаты переплетенными ногами, по щеке ползет слеза. Он, мне кажется, меня не видел, поглощенный своими мыслями. Я услыхала, как он сказал, как-то растянуто, полушепотом: «Неужели Николай действительно с ними связался». Я словом или движением к нему, не помню, обратила на себя его внимание, он как будто очнулся, встал и, пробормотав что-то бессвязное, ушел в свою комнату. Я понимала, что Николай – это Н. И. Бухарин, а «они» – те, чей процесс недавно прошел[87]87

Шелестов, Время Алексея Рыкова, с. 287.

[Закрыть].

Двадцать первого февраля Бухарин перестал есть. По воспоминаниям Лариной, через двое суток он почувствовал себя плохо: «побледнел, осунулся, щеки ввалились, огромные синяки под глазами».

Наконец он не выдержал и попросил глоток воды, что было для него моральным потрясением: смертельная голодовка предусматривала отказ не только от пищи, но и от воды – сухая голодовка. Состояние Н. И. меня настолько пугало, что тайком я выжала в воду апельсин, чтобы поддержать его силы. Н. И. взял из моих рук стакан, почувствовал запах апельсина и рассвирепел. В то же мгновение стакан с живительной влагой полетел в угол комнаты и разбился.

– Ты вынуждаешь меня обманывать пленум, я партию обманывать не стану! – злобно крикнул он так, как со мной еще никогда не разговаривал.

Я налила второй стакан воды, уже без сока, но Н. И. и от него решительно отказался:

– Хочу умереть! Дай умереть здесь, возле тебя! – добавил он слабым голосом[88]88

Ларина, Незабываемое, с. 333–334.

[Закрыть].

Он написал письмо «будущему поколению руководителей партии», попросил Анну выучить его наизусть и несколько раз ее проэкзаменовал. «Опускаю голову, – писал он, – не перед пролетарской секирой, должной быть беспощадной, но и целомудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской машиной, которая, пользуясь, вероятно, методами средневековья, обладает исполинской силой, фабрикует организованную клевету, действует смело и уверенно… Любого члена ЦК, любого члена партии эти «чудодейственные» органы могут стереть в порошок, превратить в предателя-террориста, диверсанта, шпиона. Если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно». Но история не ошибается. Рано ли поздно она «сотрет грязь» с его головы. «Знайте, товарищи, что на том знамени, которое вы понесете победоносным шествием к коммунизму, есть и моя капля крови!»[89]89

Там же, с. 363–364.

[Закрыть]

Вечером 23 февраля Бухарин и Рыков прибыли на пленум ЦК. Войдя в зал, Бухарин (по словам Лариной) почувствовал головокружение и сел на пол в проходе. Ежов объявил, что расследование подтвердило существование террористической организации правых во главе с Бухариным и Рыковым. Последующее обсуждение представляло собой искупительный ритуал, участники которого готовили козлов отпущения к закланию, называя их «сволочью», «извергами», «отщепенцами», «зверями», «гадюками», «подлыми трусами», «шкодливыми кошками» и «маленькими лягушками». Как сказал первый секретарь Башкирского обкома Яков Быкин (Беркович): «Надо, чтобы они получили ту же кару, которую получили их сообщники, их друзья на первом и втором процессе троцкистов и зиновьевцев, надо, чтобы правые были уничтожены так же, как троцкисты, а те, которые останутся в живых, надо их в клетке держать под замком и не посылать в ссылку (Голос с места. Правильно.)»[90]90

«Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года», Вопросы истории, (1992, № 10), с. 4–5, см. также: http://www.memo.ru/history/1937/

[Закрыть]

Бухарин и Рыков защищались двумя способами. Первый, аналогичный бухаринским письмам «товарищу Сталину», заключался в попытке опровергнуть конкретные обвинения с помощью логики и фактов. Все аргументы этого рода были отвергнуты как не имеющие отношения к делу. Пленум ЦК, говорили участники, – не трибунал, и «адвокатский подход» здесь неуместен. Но «что это означает, что здесь не трибунал? – спрашивал Бухарин. – Чем обусловливается это утверждение? Разве здесь нет суждения об отдельных фактах? Разве не разослан ряд свидетельских показаний? Фактических свидетельств? Разослан. Разве эти показания фактические не давят на умы товарищей, которые призваны судить и делать выводы? Давят. (Голос с места. Это не трибунал, это ЦК партии.) Я знаю, что это ЦК партии, а не Ревтрибунал. Если в наименовании разница заключалась бы, тогда это была бы просто тавтология. В чем же разница?» Разница, отвечали судьи, в том, что его вина – данность, а его задача – каяться[91]91

Там же, Вопросы истории (1993, № 2), с. 7, http://www.memo.ru/history/1937/

[Закрыть].

Второй линией обороны были призывы к человечности судей в стиле писем «дорогому Кобе». Как сказал Бухарин, оправдывая свое решение написать в Политбюро:

Если, конечно, я не человек, то тогда нечего понимать. Но я считаю, что я человек, и я считаю, что я имею право на то, чтобы мое психологическое состояние в чрезвычайно трудный, тяжелый для меня жизненный момент (Голоса с мест. Ну еще бы!), в чрезвычайно, исключительно трудное, время, я о нем и писал. И поэтому здесь не было никакого элемента ни запугивания, ни ультиматума. (Сталин. А голодовка?) А голодовка, я и сейчас ее не отменил [я четыре дня ничего не ел]; я вам сказал, написал, почему я в отчаянии за нее схватился, написал узкому кругу, потому что с такими обвинениями, какие на меня вешают, жить для меня невозможно.

Я не могу выстрелить из револьвера, потому что тогда скажут, что я-де самоубился, чтобы навредить партии; а если я умру, как от болезни, то что вы от этого теряете? (Смех. Голоса с мест. Шантаж! Ворошилов. Подлость! Типун тебе на язык. Подло. Ты подумай, что ты говоришь.) Но поймите, что мне тяжело жить. (Сталин. А нам легко? Ворошилов. Вы только подумайте: «Не стреляюсь, а умру».) Вам легко говорить насчет меня. Что же вы теряете? Ведь если я вредитель, сукин сын и т. д., чего меня жалеть? Я ведь ни на что не претендую, изображаю то, что я думаю, и то, что я переживаю. Если это связано с каким-нибудь хотя бы малюсеньким политическим ущербом, я, безусловно, все что вы скажете, приму к исполнению. (Смех.) Что вы смеетесь? Здесь смешного абсолютно ничего нет[92]92

Там же, Вопросы истории (1992, № 4–5), с. 23, http://www.memo.ru/history/1937/

[Закрыть].

По свидетельству Лариной, «он спустился с трибуны и снова сел на пол, на этот раз не потому, что упал от слабости, а скорее потому, что чувствовал себя отверженным». Вернувшись домой, он – «из уважения к пленуму» – поужинал[93]93

Ларина, Незабываемое, с. 349.

[Закрыть].

Утреннее заседание началось с выступления Бухарина.

Бухарин. Я, товарищи, имею сообщить вам очень краткое заявление такого порядка. Приношу пленуму Центрального комитета свои извинения за необдуманный и политически вредный акт объявления мною голодовки.

Сталин. Мало, мало!

Бухарин. Я могу мотивировать. Я прошу пленум Центрального комитета принять эти мои извинения, потому что действительно получилось так, что я поставил пленум ЦК перед своего рода ультиматумом и этот ультиматум был закреплен мною в виде этого необычайного шага.

Каганович. Антисоветского шага.

Бухарин. Этим самым я совершил очень крупную политическую ошибку, которая только отчасти может быть смягчена тем, что я находился в исключительно болезненном состоянии. Я прошу Центральный комитет извинить меня и приношу очень глубокие извинения по поводу этого, действительно, совершенно недопустимого политического шага.

Сталин. Извинить и простить.

Бухарин. Да, да, и простить.

Сталин. Вот, вот!

Молотов. Вы не полагаете, что ваша так называемая голодовка некоторыми товарищами может рассматриваться как антисоветский акт?

Каминский. Вот именно, Бухарин, так и надо сказать.

Бухарин. Если некоторые товарищи могут это так рассматривать… (Шум в зале. Голоса с мест. А как же иначе? Только так и можно рассматривать.) Но, товарищи, в мои субъективные намерения это не входило…

Каганович. Объективное от субъективного не отделено каменной стеной, согласно марксизму[94]94

«Материалы февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 года», Вопросы истории (1992, № 6–7), с. 2.

[Закрыть].

Каганович был прав, и Бухарин знал это (и в прошлом не раз говорил то же самое). Греховная мысль – преступное деяние; преступное деяние – воплощение греховной мысли. Бухарин не подвергал сомнению партийные аксиомы: он пытался сохранить различие между человеком и политиком – различие, соответствовавшее оппозиции «дорогой Коба/товарищ Сталин».

Мне сказали, что я пользуюсь каким-то хитроумным маневром, что пишу в Политбюро, потом лично т. Сталину для того, чтобы воздействовать на его доброту. (Сталин. Я не жалуюсь.) Я говорю об этом потому, что этот вопрос затронули, и потом много упреков или полуупреков о том, что я пишу Сталину не совсем так, как в письмах в Политбюро. Но, товарищи, я не думаю, чтобы это был основательный упрек и что меня можно заподозрить здесь в особой хитрости. Совершенно естественно, что, когда человек пишет в официальный партийный орган, он пишет по-одному, а когда пишет т. Сталину как высшему авторитету в стране и в партии, он здесь высказывает целый ряд колебаний, ставит целый ряд вопросов, пишет о том, чего в официальном документе не напишет. Здесь есть некоторая разница, некоторый оттенок. И мне кажется, что такая вещь установилась еще при Ленине. Когда каждый из нас писал Ильичу, он ставил такие вопросы, с которыми не входил в Политбюро, он писал ему о своих сомнениях и колебаниях и т. д. И никто в этом рафинированной хитрости никогда не замечал[95]95

Там же, Вопросы истории (1993, № 2), с. 3.

[Закрыть].

Времена изменились. Основатель партии был синтезом двух начал, и сомнения и колебания Бухарина предназначались «Ильичу», а не «Ленину». Товарищ Сталин был неделим, и Бухарин признал это, не назвав адресата своих личных писем. Кобы больше не было, как не было «человеческого понимания», отдельного от партийной бдительности. Как сказал Каганович: «На первый взгляд это выглядит довольно просто, ну, люди защищаются, Бухарин и Рыков апеллируют к нашему человеческому пониманию – поймите вы по-человечески, в каком мы положении и прочее и прочее, но на самом деле, товарищи, это есть – и я здесь хочу на этом именно остановиться – это есть новый маневр врага… (Голоса с мест. Правильно.)»[96]96

Там же, Вопросы истории (1992, № 10), с. 25.

[Закрыть]

Первый секретарь Свердловского обкома Иван Кабаков обратился непосредственно к Бухарину и Рыкову: «Вы творили гнусное контрреволюционное дело. Вам уже давно пора сидеть и отвечать за эти дела на скамье подсудимых. А вы приходите сюда с тихим голосочком, со слезою, плачете. Посмотрите, вчера вечером Бухарин подавал реплики, так ведь он же пищит, как задавленная мышь. (Смех.) Изменился и голос, и взгляд у него изменился, как будто бы вылез из пещеры. Посмотрите, члены ЦК, какой это несчастный человек. (Постышев. Они в пещерах и сидели в свое время. Иноки!)[97]97

Там же, Вопросы истории (1992, № 8–9), с. 10.

[Закрыть]

Пленум не был трибуналом. Он был ритуализованным представлением, и Бухарин играл не свою роль – плохо. Как сказал Молотов:

Но так как он все делает с ужимками, он говорит это только Политбюро. Мы должны были всему пленуму об этом доложить, прочитать, а он говорит только для членов Политбюро. (Постышев. Выходит, что он щадит, сволочь.) Щадит. Знает, что Томского карта бита, все поняли значение его самоубийства, над самоубийством Томского никто не сжалился. Видит, что это не подходит, давай новый способ. Он – христосик. Посмотрите на него, как он подергивает голову, а когда забывает, то не подергивает. Когда забывал, тогда не подергивал, все у него было в порядке, а как вспомнит, опять подергивается. (Постышев. Мученик.)

Два дня прошло, как голодовку объявил, а тут выступает и говорит: 4 дня голодаю. Хоть бы почитал свое письмо. Вот комедиант, актер Бухарин. Мелкий провинциальный актер. Кого он хочет растрогать? Ведь это же мелкий актерский прием. Это комедия голодовки. Да разве так голодают революционеры? Это же контрреволюционер Бухарин. (Сталин. Подсчета нет, сколько дней он голодал?) Говорят, он первый день голодал 40 дней и 40 ночей, второй день голодал 40 дней и 40 ночей, и так каждый день голодал 40 дней и 40 ночей. Это же комедия голодовки Бухарина. Мы все страшно перепугались, были в отчаянии. Кончилась голодовка. Он не голодающий, а просто актер, безусловно, небольшой, на смешных ролях, но актер налицо. (Сталин. Почему он начал голодовку ночью, в 12 часов?) Я думаю потому, что на ночь не едят: это медициной не рекомендуется.

Товарищи, вся эта голодовка – комический случай в нашей партии. Все после будут говорить: вот комический случай был в партии с голодовкой Бухарина. Вот роль Бухарина, до которой он дополз. Но это не искусство ради искусства, это все для борьбы с нашей партией. (Голоса с мест. Правильно.)[98]98

Там же, с. 24.

[Закрыть]

Все, кроме полного раскаяния, расценивалось как борьба с партией. Ягода, который подготовил процесс Каменева – Зиновьева и когда-то был другом Рыкова, предложил ультиматум и интерпретацию: «Вам, Бухарин, Рыков, осталось не более двух минут для того, чтобы понять, что вы разоблачены и что для вас единственным выходом является сейчас здесь, на пленуме, подробно рассказать о всей вашей преступной террористической работе против партии. Но вам это сделать невозможно потому, что вы и сейчас ведете борьбу, оставаясь врагами партии»[99]99

Там же, Вопросы истории (1992, № 10), с. 7.

[Закрыть].

Им невозможно было это сделать, потому что они не считали себя виновными в преступной террористической работе против партии. Вернее, они считали себя виновными объективно, в смысле политической ответственности за преступную террористическую работу против партии, но не субъективно, в смысле участия в покушении на жизнь товарища Сталина. Первой причиной неудачи этой стратегии было всеобщее убеждение, что, «согласно марксизму, объективное от субъективного не отделено каменной стеной». Второй было то, что, согласно логике пленума, Бухарин и Рыков говорили неправду. Они боролись не за свою жизнь (это происходило в кабинетах НКВД), а за членство в партии. Членство в партии подразумевало безусловное подчинение решениям партийного руководства. Партийное руководство решило, что показания осужденных террористов соответствуют действительности.

Молотов. То, что показывали троцкисты, правдоподобно?..

Бухарин. Там, где они показывают против меня, это неправильно. (Смех, шум в зале.) Ну что вы смеетесь, здесь ничего смешного нет.

Молотов. А в отношении самих себя их показания правдоподобны?

Бухарин. Правдоподобны[100]100

Там же, Вопросы истории (1993, № 2), с. 5–6.

[Закрыть].

Если все показания правдивы по определению, могли ли Бухарин и Рыков быть единственными исключениями? «Чем я еще могу доказать? – спрашивал Рыков. – Ясно, что моей политической исповедью оперировать нельзя. Как еще, чем еще доказать?»[101]101

Там же, с. 17.

[Закрыть]

Пленум не был трибуналом. Выбор, в формулировке Сталина, был очевиден: «Есть люди, которые дают правдивые показания, хотя они и страшные показания, но для того, чтобы очиститься вконец от грязи, которая к ним пристала. И есть такие люди, которые не дают правдивых показаний, потому что грязь, которая прилипла к ним, они полюбили и не хотят с ней расстаться»[102]102

Там же, с. 19.

[Закрыть].

Значило ли это, что Рыков должен был признаться в том, чего он не совершал? «Теперь мне совершенно ясно, – сказал он, – что ко мне будут лучше относиться, если я признаюсь, мне совершенно ясно, и для меня будет окончен целый ряд моих мучений, какой угодно ценой, хоть к какому-то концу»[103]103

Там же.

[Закрыть].

Нет, не значило. «Чего ясно? – выкрикнул Постышев из зала. – Какие мучения? Изображает из себя мученика». Настоящие мученики – это члены ЦК, которым приходится иметь дело с упрямством Бухарина и Рыкова. «Радек – подлец из подлецов, – сказал председатель Госплана Валерий Межлаук, – нашел у себя смелость, чтобы сказать, что не его мучили, а он мучил следователя, у вас, само собой разумеется, ее не оказалось. Я должен сказать, что вы мучите нас самым недопустимым подлым образом, а не вас мучают. (Голоса с мест. Правильно, правильно!) В течение многих и многих лет вы мучаете партию, и только ангельскому терпению т. Сталина вы обязаны тем, что за вашу гнусную террористическую работу мы вас политически не растерзали». Товарищ Сталин поступил мудро, предложив отложить решение по делу Бухарина и Рыкова до окончания расследования. После оглашения результатов им осталось сказать: «Я гадина и прошу советскую власть уничтожить меня, как гадину». (Голос с места. Правильно.)[104]104

Там же, Вопросы истории (1992, № 10), с. 20–22.

[Закрыть]