Автор книги: Юрий Слёзкин

Жанр: Исторические приключения, Приключения

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

* * *

Сколько еще гадин оставалось в Центральном комитете? Как писал Бухарин, «если бы Сталин усомнился в самом себе, подтверждение последовало бы мгновенно». В отношении Сталина он ошибался: Сталин был священным фундаментом, на котором все строилось. Ошибался он и в отношении «мгновенности»: прошел почти год, прежде чем выяснилось, что Быкин, Постышев и Межлаук (среди прочих) – тоже гадины. Но он был прав относительно связи между сомнением и подтверждением. Так как все, кроме товарища Сталина, хоть раз мысленно согрешили против партии, все, кроме товарища Сталина, были объективно виновны в преступной террористической работе против партии (и обречены в случае любого публичного обвинения). Один из главных обвинителей, Генрих Ягода, стал обвиняемым четыре дня спустя, под номером 5 на повестке дня пленума («уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов по НКВД»). Другим участником пленума, который переместился из одной категории в другую, был Осинский. В конце вечернего заседания 25 февраля председательствующий Молотов представлял следующего оратора, когда его перебил первый секретарь ЦК компартии Украины Станислав Косиор.

Молотов. Слово имеет т. Жуков.

Косиор. А что, Осинский там не записался?

Голоса с мест. Осинский будет выступать?

Косиор. Тов. Молотов, народ интересуется, Осинский будет выступать?

Молотов. Он не записался пока еще.

Постышев. Давно молчит.

Косиор. Много лет уже молчит[105]105

Там же, с. 15.

[Закрыть].

На следующее утро Осинский получил слово первым. Накануне ему исполнилось пятьдесят лет.

Осинский. По данному вопросу, товарищи, я, собственно, не собирался выступать по следующим двум причинам… (Голоса с мест. Ты же выступил.) Сейчас увидим почему… которые сейчас считаю необходимым для начала отметить. (Голоса с мест. Интересно.) Вообще я склонен выступать по таким вопросам, которые меня, так сказать, вдохновляют и увлекают… (Голос с места. А борьба с правыми тебя не увлекает? Смех, шум.) и по которым можно сказать что-нибудь, еще не сказанное, новое для слушающих и притом содержащее что-нибудь существенное и полезное, с моей по крайней мере точки зрения, для сообщения ЦК… (Шум, смех.) Позвольте, дорогие товарищи, что же, вы считаете меня правым, что ли? Что вы меня с самого начала прерывать начинаете. (Шкирятов. Нет, так просто можно спросить-то вас? Косиор. Редко вас слышим.) А если вы меня редко слышите, то позвольте мне сказать, что третья причина, почему я не собирался выступать, состоит в том, что когда я на прошлом пленуме записался тринадцатым по счету по вопросам сельского хозяйства, которыми я интересуюсь, то хотя выступило 30 ораторов, до меня слово не дошло. (Голоса с мест. Обижен, зажали. Шум, смех.)

Так вот, данный предмет меня не то что не вдохновляет и не увлекает, наоборот, вызывает чувство глубокого отвращения… (Голос с места. К кому?) Дело, которое рассматривается, оно, мягко говоря, чрезвычайно пакостное, и о нем просто трудно и неприятно говорить, так что субъективных стимулов к тому, чтобы выступать по этому вопросу, я ощущаю довольно мало. С другой стороны, после того, как я выслушал выступления тт. Микояна и Ворошилова, и после того, как у меня последний хлеб отбил т. Каганович, после того, как я выслушал эти выступления, мне показалось, вряд ли я сумею внести что-нибудь новое, и мне стало казаться, что дальнейшее обсуждение этого вопроса вряд ли представляется целесообразным. Но вот я вызван, так сказать, на трибуну по инициативе тт. Берия, Постышева и других, и раз я польщен таким вниманием Центрального комитета, то и решил выступить – может быть, с некоторой пользой[106]106

Там же, Вопросы истории (1992, № 11–12), с. 2–3.

[Закрыть].

Осинского вызвали на трибуну, потому что девятнадцать лет назад они с Бухариным возглавляли группу левых коммунистов. Он не раз извинялся за это, но на сей раз речь шла о сотрудничестве с Бухариным.

Мы с Бухариным вместе попали в вожди левого коммунизма потому, что еще до революции состояли в большой дружбе. Вместе в одни годы начинали работать в партии, многое в партии тогда вместе делали… (Голос с места. Только ли поэтому?) сидели вместе в тюрьме и, между прочим, стояли на очень близких политических позициях, так как я был до революции, согласно вошедшему теперь в употребление термину, «леваком» и Бухарин им тоже был. Затем, когда произошла революция, то после довольно долгого перерыва нашего общения – Бухарин был в эмиграции, а я скитался по российской провинции, по высылкам, – мы встретились, и эта дружба возобновилась, при этом я на нее сперва возлагал большие надежды. Она меня интересовала, я думал, что из нее что-нибудь выйдет. Вышло, собственно, только то, что в течение первых полутора лет это было общее участие в левом коммунизме – ничего хорошего, как я теперь весьма определенно и совершенно искренне могу сказать. (Смех.) Это было, как тогда снисходительно выразился о нас Ленин, – «детской болезнью левизны в коммунизме». Для меня это было детской болезнью № 1, потому что детской болезнью № 2 был демократический централизм.

Это было очень снисходительное определение, потому что за счет этих самых «детских болезней», конечно, мы нанесли немалый вред рабочему классу. Наши «детские болезни» немало кое-чего ему стоили. Кроме того, это служило подкреплением такому человеку, как Троцкий, и форсировало, давало ход мелкобуржуазным элементам в рабочем классе. (Варейкис. Вас Ленин назвал взбесившимися мелкими буржуа.) Это верно, так он, кажется, и вас назвал (Смех.), т. Варейкис. (Варейкис. Я тогда не принадлежал к ним. Во всяком случае, я был за Брест, всем известно, вся Украина об этом знает.) Ну, вы, значит, несколько позже взбесились, во времена демократического централизма. (Смех.)[107]107

Там же, с. 3.

[Закрыть]

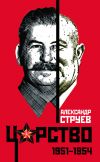

Валериан Осинский Предоставлено Еленой Симаковой

Все когда-то болели детскими болезнями, которые нанесли немалый вред рабочему классу. Все были объективно виновны в преступной террористической работе против партии. Кто и в соответствии с какими критериями был достоин места в партии? Осинский на протяжении многих лет занимал ответственные посты, но душа его «лежала и лежит к научным занятиям, а не к таким делам. (Смех.)». Свое выступление на пленуме он посвятил теоретическим расхождениям с Бухариным. Как-то раз, в начале 1930-х, он шел по двору в Кремле и повстречал Бухарина, который спросил его, чем он в последнее время занимается. Он ответил, что философией, на что Бухарин сказал, что и он занимается философией и что ему не даются понятия «объективное противоречие» и «переход количества в качество». Осинский квалифицировал сомнения Бухарина как форму буржуазного позитивизма и, придя домой, изложил свои мысли в подробной записке. Но, поразмыслив, решил не посылать ее Бухарину.

Ибо подумал: а стоит ли вообще ее посылать, раз у человека такое упорное и глубокое непонимание основных вещей в диалектическом методе. Ведь никакой общности в наших суждениях нет, и бесполезно этим заниматься, тем паче, что никакой общности и в политических вопросах нет, а тут можно и так подумать: начали дело с разговора о теоретических вещах, а потом стали заниматься политическими совместными действиями[108]108

Там же, с. 5.

[Закрыть].

Речь заканчивалась словами: «Для привлечения Бухарина и Рыкова к суду имеются все логические и юридические данные». Получалось, что непонимание марксистской диалектики неизбежно приводит к терроризму. Но что это означало? Что марксистская диалектика важнее левого коммунизма, а детские болезни Осинского и Бухарина – банальная корь по сравнению с раком буржуазного позитивизма? Или что всякий, когда-либо сбитый с толку марксисткой диалектикой (включая всех присутствующих за исключением товарища Сталина), может быть привлечен к суду? Пленум на этот вопрос не ответил.

На утреннем заседании 26 февраля Бухарину и Рыкову предоставили слово. Оба заявили, что они люди, а не только бывшие оппозиционеры и что между объективным и субъективным есть зазор.

Рыков. Не знаю, конечно, можно издеваться. Я теперь конченый человек, это мне совершенно бесспорно, но зачем же так зря издеваться? (Постышев. Не издеваться, а факты надо установить.) Это дикая вещь. (Постышев. Издеваться над вами нечего, сами вы на себя пеняйте.) Я кончаю, я же понимаю, что это последнее мое выступление и на пленуме ЦК, и, возможно, вообще за всю мою жизнь. Но я опять повторяю, что признаться в том, чего я не делал, сделать из себя самого для облегчения своего или какого-либо подлеца, каким я изображаюсь здесь, этого я никогда не сделаю.

Сталин. А кто этого требует?

Рыков. Да, господи, твоя воля, это же вытекает. Я ни в каких блоках не состоял, ни в каком центре правых не был, никаким вредительством, шпионажем, диверсиями, террором, гадостями не занимался. И я это буду утверждать, пока живу[109]109

Там же, Вопросы истории (1993, № 2), с. 25.

[Закрыть].

Участники пленума не «так зря» издевались. Целью ритуала была подготовка жертв к закланию. Смех был лучшим средством превращения бывших оппозиционеров в нелюдей.

Бухарин. Мои грехи были перед партией очень тяжелы. Мои грехи были особенно тяжелы в период решительного наступления социализма, тогда, когда фактически наша группа оказалась огромным тормозом и нанесла очень сильный вред в этом социалистическом наступлении. Эти грехи я признал: я признал, что от 1930 до 1932 г. у меня были хвосты большие, я их осознал. Но я с такой же силой, с какой признаю действительную свою вину, с такой же силой отрицаю ту вину, которую мне навязывают, и буду ее всегда отрицать, и не потому, что это имеет только личное значение, но и потому, что я считаю, что нельзя ни при каких условиях брать на себя что-то лишнее, в особенности тогда, когда это не нужно партии, не нужно стране, не нужно лично мне. (Шум в зале, смех.)…

Вся трагичность моего положения в том, что этот Пятаков и все прочие так отравили всю атмосферу, просто такая атмосфера стала, что не верят человеческим чувствам – ни эмоции, ни движению души, ни слезам. (Смех.) Целый ряд человеческих проявлений, которые представляли раньше доказательство, и в этом ничего не было зазорного, – потеряли теперь свою силу. (Каганович. Слишком много двурушничали!)[110]110

Там же, с. 16. Выдержки и обсуждение пленума см.: Getty, The Road to Terror, с. 364–419.

[Закрыть]

Человеческие чувства всегда находились в центре большевизма. Для Свердлова настоящий день наступил, когда он поцеловал Киру Эгон-Бессер; для Маяковского – когда у него украли Джиоконду. Постышев и Воронский (а также Свердлов и Маяковский) вошли во «врата нового царства» благодаря «силе ненависти». Осинский и Бухарин считали «Викторию» Гамсуна олицетворением революционного самопожертвования и всепобеждающей любви. Рыков «достойно» вел себя на XVI съезде партии, потому что любил Бухарина «так, как не смогла бы любить даже влюбленная… женщина». Телефонный звонок 1 декабря 1934 года все изменил. Слова стали бессильными не только в изложении фактов, но и в выражении чувств.

В квартире Рыковых в Доме правительства стояла тишина. Когда жена Рыкова услышала о смерти Орджоникидзе (которого она считала их покровителем), у нее случился инсульт, и она лежала без движения, не в силах разговаривать. Их дочь Наталью уволили из Академии погранвойск, и она редко выходила из дома. По ее воспоминаниям:

В последние дни пленума отец в комнате матери, куда он сразу заходил, так как она лежала больная, говорил (помню хорошо – снимает ботинки, лицо поднято, напряженное, кожа синеватая, висит складками, руки развязывают и расшнуровывают шнурки): «Они хотят посадить меня в каталажку». И в другой раз: «Посадят меня в каталажку, посадят меня в каталажку». Но это не говорилось присутствующим (матери, мне), как обычно говорят, а как-то отчужденно, в пространство. В эти дни как будто не жил на земле, с окружающими, а в каком-то своем мире, и оттуда до нас доходило иногда случайно несколько слов, мыслей[111]111

Шелестов, Время Алексея Рыкова, с. 289.

[Закрыть].

С Томским и Бухариным он перестал встречаться после разгрома правой оппозиции. В своей речи на пленуме он сказал, что верит в вину Томского. Еще одного старого товарища, Бориса Иофана (который недавно перестроил ему дачу), он попросил больше не звонить и не приходить. Другой старый друг, Ягода, перестал приходить сам. В последний день пленума Рыков вернулся домой засветло[112]112

Интервью автора с Н. А. Перли-Рыковой, 12 февраля 1998 г.

[Закрыть].

На этот раз прошел прямо к себе в комнату и ни на какие мои вопросы не отвечал ничего. Помню, я спрашивала, кончилось заседание или он уехал до окончания, что было? Он ничего не отвечал. Ничего не понимая и видя, что он не в себе, следовательно, мог поступить не так, как надо, я позвонила Поскребышеву и сказала, что вот отец приехал домой, нужен он или нет, не вернуть ли его туда. Поскребышев мне ответил, что пока не надо, если надо будет – он позвонит. Позвонил он уже в сумерках и сказал: «вот теперь посылай». Я помогла отцу одеться и пошла его проводить к машине, хотя все еще не думала, что он не вернется. К матери он не зашел и ни одного звука при всем этом не проронил. Оделся и шел механически.

Мы провели несколько часов в напряженном ожидании возвращения. В одиннадцать раздался звонок, я открыла, но это был не отец, а человек десять сотрудников НКВД, рассеявшихся по квартире для обыска. Мы поняли, что отец арестован. Это было 27 февраля 1937 года[113]113

Шелестов, Время Алексея Рыкова, с. 290.

[Закрыть].

Бухарин, Анна, их девятимесячный сын Юра и отец и первая жена Бухарина ждали звонка в своей кремлевской квартире.

Вечером позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сообщил Н. И., что ему надо явиться на пленум.

Стали прощаться.

Трудно описать состояние Ивана Гавриловича. Обессиленный страданиями за сына, старик больше лежал. В минуты прощания у него начались судороги: ноги то непроизвольно поднимались высоко вверх, то падали на кровать, руки дрожали, лицо посинело. Казалось, жизнь его вот-вот оборвется. Но стало легче, и Иван Гаврилович слабым голосом спросил сына:

– Что происходит, Николай, что происходит? Объясни!

Н. И. ничего не успел ответить, как вновь зазвонил телефон.

– Вы задерживаете пленум, вас ждут, – напомнил Поскребышев, выполняя поручение своего Хозяина.

Не могу сказать, что Н. И. особенно торопился. Он успел еще проститься с Надеждой Михайловной. Затем наступил и мой черед.

Непередаваем трагический момент страшного расставания, не описать ту боль, что и по сей день живет в моей душе. Н. И. упал передо мной на колени и со слезами на глазах просил прощения за мою загубленную жизнь; сына просил воспитать большевиком, «обязательно большевиком!», дважды повторил он свою просьбу, просил бороться за его оправдание и не забыть ни единой строки его письма. Передать текст письма в ЦК, когда ситуация изменится, «а она обязательно изменится, – сказал Н. И., – ты молода, и ты доживешь. Клянись, что ты это сделаешь!» И я поклялась.

Затем он поднялся с пола, обнял, поцеловал меня и произнес взволнованно:

– Смотри, не обозлись, Анютка, в истории бывают досадные опечатки, но правда восторжествует!

От волнения меня охватил внутренний озноб, и я почувствовала, что губы мои дрожат. Мы понимали, что расстаемся навсегда.

Н. И. надел свою кожаную куртку, шапку-ушанку и направился к двери.

– Смотри, не налги на себя, Николай! – смогла я только это сказать ему на прощание.

Проводив Н. И. в «адово чистилище», я едва успела прилечь, как явились с обыском. Сомнений не было – Н. И. арестован[114]114

Ларина, Незабываемое, с. 352–353.

[Закрыть].

Отрядом из двенадцати-тринадцати человек руководил Борис Берман, который, по словам Лариной, «пришел точно на банкет: в шикарном черном костюме, белой рубашке, кольцо на руке с длинным ногтем на мизинце». Обыск, в том числе личный досмотр, продолжался долго. «Ближе к двенадцати ночи я услышала шум, доносившийся из кухни, и пошла посмотреть, что там происходит. Картина, представшая перед моими глазами, ошеломила меня. Оказывается, «сотрудники» проголодались и устроили пир. Расположились на полу, мест за кухонным столом всем не хватило. На расстеленной вместо скатерти газетной бумаге я увидела огромный окорок, колбасу. На плите жарили яичницу. Раздавался веселый смех»[115]115

Там же, с. 354–355.

[Закрыть].

* * *

Два месяца спустя Анна, Юра, Иван Гаврилович, Надежда Михайловна и их домработница Паша (Прасковья Ивановна Иванова) переехали в Дом правительства. Квартплаты с них не брали, Паша работала бесплатно. Иван Гаврилович, который до революции преподавал математику в женской гимназии, часами сидел за столом, «заполняя один лист за другим алгебраическими формулами»[116]116

Там же, с. 151.

[Закрыть].

Наталья Рыкова, Нина Семеновна Маршак и Луша (Гликерия Флегонтовна Родюкова) продолжали жить в квартире 18 на десятом этаже 1-го подъезда. Со времени переезда из Кремля в конце осени они не успели распаковать книги и повесить занавески. После ареста Рыкова к Нине Семеновне вернулся дар речи, и она попросила Наталью читать ей вслух «Братьев Карамазовых». Через несколько дней она вышла на работу в Наркомздрав (нарком Григорий Каминский из квартиры 225 был одним из гонителей Рыкова на февральско-мартовском пленуме). В июле два сотрудника НКВД пришли с ордером на арест Нины Семеновны. Наталья достала чемоданчик, в котором носила в Парк Горького коньки и шерстяные носки, и положила туда смену белья, ночную сорочку, зубную щетку, мыло и летнее платье («белое в черную точечку»). На пороге Нина Семеновна остановилась и сказала: «Ну, живи!» – твердо так. Хотела, наверное, сказать «честно». Вот так шло к этому. Осеклась и сказала: «Как сумеешь…» Попрощались, поцеловались. Она ушла. Так что ни одной слезы, конечно… Мы остались… вдвоем с Лушей. Поговорили… Я говорю: «Ну, что будем делать, Гликерия Флегонтовна?» Она говорит: «Ну что мы с тобой будем здесь делать?»[117]117

Интервью автора с Н. А. Перли-Рыковой, 12 февраля 1998 г.

[Закрыть]

Они подали заявление о переезде, и им дали комнату в квартире над «Ударником», в противоположном конце дома. После ареста хозяина там оставались его жена и двое маленьких детей. Наталья с Лушей взяли с собой постельное белье, кое-что из посуды и маленький сервант. Гипсовый бюст отца Наталья разбила, чтобы над ним не надругались новые жильцы. Ковер с портретом отца (подарок текстильщиков) был слишком большой и тяжелый, и она оставила его в старой квартире[118]118

Там же.

[Закрыть].

Дима Осинский

Предоставлено Еленой Симаковой

А в старую квартиру въехали Осинские. В июне 1937 года Осинского вывели из состава ЦК и переселили в Дом правительства. После арестов среди командного состава Красной армии в доме освободилось много квартир. Осинские сначала въехали в квартиру начальника Военной академии имени Фрунзе Августа Корка, а после переезда Натальи и Луши – в огромную квартиру Рыкова (она же Радека, она же Гронского). Кабинет Рыкова был еще опечатан. На кухонном столе стоял большой заварной чайник с надписью «Дорогому Алексею Ивановичу Рыкову от рабочих Лысьвы»[119]119

Там же; интервью автора с С. В. Оболенской, 26 марта 1998 г.; Оболенская, Из воспоминаний, http://samlib.ru/o/obolenskaja_s_w/01.shtml; Оболенская, Дети большого террора, с. 36–37.

[Закрыть].

В отличие от Рыкова Осинский немедленно распаковал и расставил свои книги. Для всех места не хватило, и по его просьбе столяры Дома построили дополнительные стеллажи перпендикулярно одной из стен. Его жена, Екатерина Михайловна Смирнова, поселилась в маленькой смежной комнате. Бывшая няня детей, Анна Петровна, получила отдельную комнату. В другой спальне поселились дети – двенадцатилетняя Светлана и четырнадцатилетние Валя и Рем. Светлана спала на кровати Корка, которую они перевезли из предыдущей квартиры. Домработница Настя спала в детской. (После убийства Кирова отца Рема и брата Екатерины Михайловны, бывшего «демократического централиста» Владимира Смирнова, привезли из ссылки в Москву, приговорили к трем годам тюрьмы, повторно судили 26 мая 1937 года и расстреляли в тот же день, примерно тогда же, когда Осинские въехали в Дом правительства.) В шестой и последней комнате (считая опечатанный кабинет Рыкова) жили старший сын Осинского Вадим (Дима) и его беременная жена Дина. Дима был военным инженером. «Он очень любил маму и был особенно дружен с ней, – пишет Светлана. – А сама я почти ничего не помню о Диме. Разве только что он полушутя – полусерьезно называл меня буржуйкой, качал на ноге, и я чувствовала вкусный запах его военного сапога, да пугал рассказом о том, что вот я люблю в Большом театре бывать, а там однажды люстра упала прямо в зрительный зал и опять, наверное, упадет»[120]120

Оболенская, Из воспоминаний, http://samlib.ru/o/obolenskaja_s_w/01.shtml; Оболенская, Дети большого террора, с. 26–27, 36–37; В. Волков, «Портреты лидеров революции и борьбы против сталинизма 20-х и 30-х годов. В. М. Смирнов и группа демократического централизма», World Socialist Website, http://www.wsws.org/ru/2000/mai2000/smir-m25.shtml; http://lists.memo.ru/index18.htm

[Закрыть].

Когда к Диме приходили друзья, Осинский любил петь с ними «Колодников» и «Замучен тяжелой неволей». Одним из ближайших друзей Димы был сын Якова Свердлова Андрей. Они вместе выросли в Кремле и вместе учились в Академии. В марте 1935 года, когда Диме было двадцать три, а Андрею двадцать четыре, оба были арестованы по «Кремлевскому делу» (после того как один из подследственных, Д. С. Азбель, показал, что после встречи Бухарина с молодежью в 1930 году Андрей в присутствии Димы и Азбеля сказал: «Кобу надо кокнуть»). Осинский написал Сталину, ручаясь за Диму; Бухарин позвонил Сталину, прося за Андрея (ради отца). Обоих быстро отпустили[121]121

Оболенская, Из воспоминаний, http://samlib.ru/o/obolenskaja_s_w/01.shtml; «Протокол допроса Д. С. Азбель», Документы по «Кремлевскому делу» (АПРФ, ф. 3, оп. 58, д. 233, л. 80–87), http://perpetrator2004.narod.ru/Kremlin_Affair.htm; Ларина, Незабываемое, с. 67–69, 234–236.

[Закрыть].

Дима Осинский (слева) и Андрей Свердлов (справа) с друзьями. Предоставлено Еленой Симаковой

Третьего февраля, за три недели до начала февральско-мартовского пленума, Осинский отправил последнее письмо Анне Михайловне Шатерниковой (А. М.). Их отношения портились одновременно с его положением в партийном руководстве (которое ухудшилось после ареста Димы в марте 1935-го). Причиной – в обоих случаях – была утрата чувства слитности, потребность в поиске виновных и растущее недоверие к словам и чувствам[122]122

Письмо Осинского Анне Шатерниковой от 31 января 1937 г., отправленное 2 февраля 1937 г., находится в семейном архиве Светланы Оболенской (Осинской); машинописная копия в распоряжении автора.

[Закрыть].

Чудной ты человек, А. М., и прежде всего в том смысле, что ни одного разговора с тобою у меня не выходит. И чудно, что ты не понимаешь: в этом и есть главная причина, почему вообще у нас дело не выходило…

Все наши разговоры обычно сворачивали на то, что я тем-то и тем-то перед тобой виноват. Между тем самая эта постановка вопроса никуда не годится. Отношения между близкими людьми основываются и могут быть основаны только на приязни, на том, что они (отношения) доставляют им радость, удовлетворение, на том, что они (люди) вместе для себя делают что-то положительное. А именно это-то и не выходило.

Почему не выходило? Вероятно потому, что и у тебя, и у меня характеры сильно испорчены жизненными невзгодами. Про себя скажу, что я вообще стал человеком нелюдимым, в смысле личных взаимоотношений с людьми, живу один, корплю над высшей математикой и больше всего думаю о том, как бы поскорее ее кончить (конец теперь близок – остался месяц-полтора), а потом кончить Гегеля – и писать книги. И у тебя характер здорово попорчен – понятное дело, и взаимоотношениями со мной. Но ты не замечаешь, видимо, что не в этом только дело, что и многое другое сему (порче) содействовало. А в результате всю свою горечь изливала на меня и все мне предъявляла счета[123]123

Там же, с. 1.

[Закрыть].

Отношения между близкими людьми – любовниками и товарищами по партии – не могли быть основаны на моральной бухгалтерии. Без чувства близости и приязни не могло быть «ненасытной утопии», которая и сегодня, через двадцать лет после первого письма Осинского Анне, обещала «нежную глубину» и «милосердие без прикрас». Но то, что двадцать лет назад казалось естественным и органичным, превратилось в вопрос долга и самооправдания.

Не обязанностью своей, а естественным делом могу я считать взаимную дружескую помощь: об этом, по-моему, и разговору как-то не может быть, это само собой понятно. Но каких-то обязанностей психологических в области чувств нет и не может быть, иначе получится из этого одна скука и тягость. Собственно, вся и разница между старым типом брака и новым состоит в том, что первый был сковывающей обязанностью, а второй есть свободный союз (конечно, при наличии материальных обязательств, вытекающих из появления детей). Ежели же он из второго сбивается в первое, то ясно, что ничего не выходит и дело плохо[124]124

Там же, с. 2.

[Закрыть].

Единственным выходом было отойти в сторону. В личной жизни Осинский стал отшельником, в партийной отказался от большинства должностей. «Дальнейшее мое пребывание на работе, к которой я чувствую непреодолимое и глубокое отвращение, и притом постоянно возрастающее, – писал он Молотову 15 мая 1935 года, имея в виду свое директорство в Центральном управлении народнохозяйственного учета (ЦУНХУ) Госплана СССР, – грозит плохими последствиями не только лично мне, но и учреждениям, где я состою». Молотов сдался, и Осинского перевели на гораздо менее ответственную и, с его точки зрения, более интересную должность директора Института истории науки и техники. Но окончательно спрятаться он не мог и не хотел. «Светлая вера», о которой он писал Анне в 1917 году, оставалась незамутненной, а Гегель и высшая математика были нужны для вычисления внутренней диалектики ненасытной утопии. Он по-прежнему думал о социалистических стройках как о собственных детях и воспитывал своих детей как участников социалистической стройки. В ЦК он отстаивал свои взгляды на сельское хозяйство, автомобильную промышленность и другие вопросы, которые его «вдохновляли и увлекали». А на вопрос Анны, почему он до сих не порвал с ней, если ничего не выходит (и почему он так и не стал отшельником), у него было два ответа[125]125

ГАРФ, ф. 5446, оп. 82, д. 36, л. 126.

[Закрыть].

Во-первых, все же думал, что в конце концов это уладится, когда тебе станет лучше жить; во-вторых, потому, что ты ведь хороший человек, редко встречающийся на свете: поэтому с ним невольно хочешь продолжать отношения в любом виде.

Дело-то ведь простое. Вот я, напр., тоже неплохой человек, но беда только – с очень тяжелым характером. Не прирожденно-тяжелым, наоборот: когда-то был у меня веселый, общительный, живой характер. Однако к теперешнему времени, по обстоятельствам моей жизни, он стал тяжелым, неприятным – это я знаю сам. Так вот, имей в виду: у тебя-то характер нисколько не лучше и тоже, вероятно, не от природы такой, но ныне таковым сделался фактически. Эту истину нужно бы тебе усвоить. А человек ты – искренно и правильно говорю – тем не менее очень неплохой, интересный.

И потому вообще естественно пытаться с хорошим человеком, хотя бы и обладающим дурным характером, поддерживать отношения. Поэтому и «канителил, путал», как тебе, вероятно, угодно будет выразиться. А раз уж ничего не выходит, как обнаруживается теперь, – значит, увы, ничего не поделаешь[126]126

Осинский, письмо Анне Шатерниковой от 31 января 1937 г., с. 3.

[Закрыть].

Ничего не выходило из-за дурных характеров, а характеры испортились из-за окружающей действительности. Действительность – по неизвестной причине – менялась к худшему, и разговаривать становилось все труднее.

Стоит это констатировать, и ты немедленно начнешь спрашивать: а кто виноват? И вот, как же ты не можешь понять простой вещи: самый этот вопрос и показывает, что дело никуда не годится, что оно не выходит. При такой постановке вопроса разговоры превращаются в тяжбу, которых я лично вообще не люблю вести. В процессе тяжбы мог бы и я начать доказывать, что ты виновата, но не хочу, не буду, не в том дело, не нужно это. Что же тогда: заниматься ли доказательством, что я не виноват? Не хочу и этого; это бы значило переводить дело в старое, скучное, «обязательственное» русло. Остается: разговор прекращать…[127]127

Там же, с. 2.

[Закрыть]

Письмо кончалось просьбой не возвращать деньги, которые он дал ей на учебу в институте – для занятий марксизмом.

Сделайся вот профессором философии, тогда и возвращай; да и тогда, собственно, не нужно. Я ведь всегда считаю, что деньги, которые вышли из моих рук, вообще больше не мои, я живу только изо-дня-в-день; ни сбережений, ни резервов, ни накоплений не признаю; я ведь действительно коммунист.

Вот, собственно, и все. Желаю тебе всего лучшего, что возможно.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!