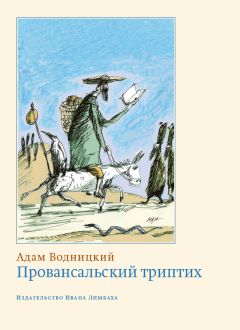

Текст книги "Провансальский триптих"

Автор книги: Адам Водницкий

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Одиссей, срубив часть стоявшей во дворе огромной оливы, вытесал из пня подножие ложа и вокруг этого ложа построил дом. Когда однажды я спросил Ладисласа, что он бы сделал из ствола этой оливы, ответ последовал незамедлительно: книжный стеллаж.

Но кто такой Ладислас Мандель? О близких людях, о друзьях трудно писать отстраненно. Близость стирает образ, очертания расплываются, становятся нечеткими, бесформенными. Чтобы портрет получился достоверным, требуются эмоциональная сдержанность, дистанция. Но, так или иначе, в одном можно не сомневаться: Ладислас был человеком неординарным, из тех, кто от рождения обречен на неприятие безликой либо, на худой конец, заурядной действительности. Всю жизнь он гонялся за призраками, за вещами нереальными или, по крайней мере, являющимися таковыми по мнению большинства. Его личность была столь многогранна, что не поддавалась однозначным оценкам. Человек дела и при этом – мыслитель и гуманист, вечно ищущий, сомневающийся в своей правоте, как те библейские мудрецы, которые в своих поисках правды о человеке знали, что гораздо важнее задавать вопросы, чем на них отвечать. Однако с равным успехом он мог быть и героем романов плаща и шпаги.

Ладислас Мандель родился в 1921 году в городе Орадя в Трансильвании, в венгероязычной еврейской семье, но с пятнадцати лет жил во Франции. Учился в Школе изящных искусств в Руане и Академии художеств Рансона, специализируясь на проектировании типографий. После захвата Франции немецкими войсками бежал на юг и вступил в Сопротивление. Благодаря выдающемуся уму и харизме, быстро выдвинулся.

Уже через два года Ладислас командовал боевым отрядом маки [109], а спустя год был назначен руководителем военными операциями FTP-MOI (Francs-tireurs et partisans de la Main d’oeuvre immigrée) [110] на юге Франции – от Лиона до Тулузы. Во время одной из диверсионных акций был тяжело ранен; от верной смерти его спасла молодая девушка – врач в отряде, впоследствии великая романтическая любовь и обожаемая жена.

По окончании войны он выбрал безвестность: по примеру Мишеля Монтеня – Учителя, которым восхищался, – предпочел жизнь, далекую от политики и власти. Отказался от предложенных ему постов в правительстве Четвертой республики [111], не принял высоких государственных наград. Вернулся к творческой деятельности, прерванной войной. Вместе с Адрианом Фрутигером [112] создал Проектную типографскую мастерскую, открывшую новые пути для развития французского печатного дела. Выйдя на раннюю пенсию, вернулся в Прованс, купил небольшой участок с красивым домом XVIII века в Ле Параду, провансальской деревушке близ Арля, где и поселился с женой. Осень его жизни была заполнена путешествиями, литературным творчеством, чтением лекций в Высшей школе изящных искусств в Тулузе и встречами с друзьями.

Он написал и издал две значительные книги: l’Ecriture, miroir des hommes et des societés, 1998 («Письменность – зеркало людей и обществ»), и Du pouvoir de l’écriture («Могущество письменности»).

Когда двадцать лет назад я познакомился с Ладисласом, его жены Сесиль уже не было в живых. Он не смирился с ее уходом. Каждый год в годовщину смерти Сесиль дом в Ле Параду превращался в обитель тишины, размышлений и траура. Целую неделю Ладислас никого не принимал, не отвечал на письма и телефонные звонки. Доступ к нему для всех был закрыт. В повседневную жизнь он возвращался медленно, словно побывав в Гадесе, – растерянный, сомневающийся в существовании мира живых.

В самом начале мая – было это, насколько помню, в пятницу утром – раздался звонок. «Приезжай, – сказал Ладислас, – хочу показать тебе кое-что важное. Завтра пойдем на рынок». По голосу я понял, что речь действительно идет о чем-то очень важном.

Был один из тех чудесных весенних дней, когда все вокруг, казалось, поет акафисты в честь приближающегося лета: цветущие миндальные деревца, голубые тени… какой-то всеобщий праздник. Мы сидели в саду под вязом за бутылкой холодного Costier de Nimes со вкусом поздних фруктов. Ладислас поставил передо мной деревянную шкатулку, заполненную бумагами, письмами, заметками.

– Прочитай это, – сказал он. – Я вернусь часа через два-три.

Достав из лежащей сверху, перевязанной голубой ленточкой стопки первое письмо (адресованное отцу), я все понял. Оно было написано по-польски! Письма рассказывали, шаг за шагом, историю молодой, чрезвычайно одаренной, впечатлительной девушки, которую будто какая-то колдовская сила перенесла из маленького провинциального городка на востоке Польши в сердце Европы – Париж, где судьба близко свела с людьми, оставившими заметный след в истории Франции и французской культуры. В письмах то и дело мелькали имена: Андре Бретон, Поль Элюар, Жан Кокто, Макс Жакоб, Луи Арагон, а запечатленные на страницах дневника яркие описания встреч, бесед, дружеских сборищ свидетельствовали о политической ангажированности Сесиль – как и большинство французских интеллектуалов того времени, она активно участвовала в деятельности Французской коммунистической партии.

Ошеломленный, я читал письма, дневниковые записи, стихи, и перед моими глазами, словно на экране, кадр за кадром проходила ее необыкновенная жизнь.

Она была единственной дочкой Станислава Бабицкого, учителя математики в белостокской гимназии, умницей и – судя по сохранившимся фотографиям – красавицей, не по возрасту рано проявившей интерес к философии и литературе. Лицей окончила в шестнадцать лет. Бегло говорила по-французски, по-немецки и по-русски. Вела дневник, писала стихи, о которых впоследствии весьма одобрительно высказывался Поль Элюар. Отец, скромный учитель, видя незаурядные способности дочери, отправил ее – легко представить, ценой каких лишений, – во Францию изучать медицину; курс она закончила cum laude [113] уже после начала войны.

Дальше судьбой Сесиль распоряжалась история. Когда в Париж вступили немцы, над ее жизнью нависла мрачная тень: впервые она почувствовала непосредственную угрозу. Однажды вечером, после наступления комендантского часа, на Елисейских Полях девушку задержал немецкий патруль. От ареста ее спас беглый немецкий и знание баллад Фридриха Шиллера. Она все еще получала письма из Польши и знала, чтó происходит в оккупированной Европе. О врачебной практике, будучи иностранкой и еврейкой, нечего было и мечтать. От регулярно вносимых в дневник записей веяло усугубляющимся ощущением опасности. Многие из друзей Сесиль пробрались на юг Франции, в «свободную» зону. Последовать их примеру было нелегко: это означало порвать с прежней жизнью, со своей средой и бежать в неведомое. И все же она тайно уехала из Парижа и, ненадолго задержавшись в Бургундии, добралась до Лиона, где нашла приют и поддержку местной организации КПФ. Вскоре Сесиль вступила в ряды французского движения Сопротивления – врачом боевых отрядов маки. Именно там, при драматических обстоятельствах, она познакомилась с Ладисласом. Дальнейшую их историю я знал по рассказам самого Ладисласа и их арлезианских друзей.

Я долго сидел задумавшись, потрясенный необычайностью событий и извилистостью путей, которые привели обоих – ее, дочь польского учителя из Белостока, и его, пришельца из полумифической Трансильвании, – в маленький провансальский городок. Они слились с его пейзажем, вросли в его общество, почувствовали себя дома – а ведь Прованс неохотно принимает чужаков! – и их стали считать своими.

Ладислас вернулся вечером, со свежим багетом. «Теперь ты знаешь, – сказал он, – а кроме тебя, не знает больше никто. Эти бумаги для меня бесценны, но я понимаю, что это еще и важное свидетельство эпохи. Не хочу, чтобы после моей смерти они попали в букинистический, не хочу, чтобы их брали в руки, читали чужие люди. Возьми всё и сдай на хранение в Национальную библиотеку в Варшаве с разрешением открыть через двадцать пять лет. Несколько писем и фотографий я оставлю себе. Остальное заберешь, когда осенью приедешь в Арль. А сейчас мы поужинаем, послушаем музыку и ляжем спать. Завтра суббота. Рынок. Друзья ждут нас в Malarte».

Вернувшись в октябре в Арль, я уже не застал Ладисласа в живых. Он ушел, как жил – с достоинством и непритязательностью римских философов: умер ночью в своем доме, в кресле перед камином, с «Одами» Горация на коленях. До сих пор не знаю, что сталось с письмами, стихами и дневником Цецилии Бабицкой. Свою библиотеку и коллекции произведений искусства Ладислас за много лет до смерти завещал Национальной библиотеке Франции и Музею изобразительных искусств в Лионе.

В субботу по окончании базара жизнь в кафе Malarte, как обычно, бьет ключом. Между столиками снуют официанты, балансируя подносами, уставленными стаканчиками пастиса cinquante-un, изящными бутылками родниковой воды, рюмками rouge syndical (ординарное красное вино), rouge orthodoxe (марочное Côté du Rhône) или бокалами demi-pression, blanche (светлое бочковое пиво с ломтиком лимона). Встречи и субботние диспуты продолжаются, но утратили свой неповторимый характер. И всегда за столиком стоит пустой стул, который то и дело норовят забрать неосведомленные посетители кафе.

Черная Мадонна [114]

Да, но мертвые вездесущи. Так просто от них не уйдешь. Их печальные слепые пальцы то и дело пробегают по механизмам наших душ, по самым тайным клавишам, пытаясь вернуть утраченное, умоляя дать им шанс поучаствовать в драме жизни и плоти; они вселяются, они живут между ударов сердца и посягают на наши объятия. В самих себе мы носим их биологические памятки, они завещали все это нам, не сладив с жизнью, – разрез глаз, фамильную горбинку носа или формы и вовсе ненадежные, как чей-то мертвый смех, ямочку на щеке, – и тут же вспомнишь давно угасшую улыбку. Генеалогия простейших поцелуев родоначальницей имеет – смерть. В них вдруг возрождаются давно забытые любови, и пробивают себе путь, и просят родиться вновь. Корни каждого вздоха схоронены в земле.

Лоренс Даррелл. «Александрийский квартет» [115]

Чем закончить эти заметки, переписанные с вырванных из блокнота страничек, повторяющие записи на полях ежедневников, скопированные с бумажных салфеток на столиках кафе? Заметки, в которых я пытался запечатлеть что-то, чего, в сущности, запечатлеть нельзя: следы потрясений, мысли, родившиеся в минуты задумчивости или экстаза; заметки, в которых я искал источники своего восхищения, привязанности, своей тоски по Провансу – а возможно, подтверждение смутной догадки, что в этих краях я не чужой.

Пожалуй, лучше признаться сразу: не знаю, произошла ли в действительности история, которую я собираюсь рассказать. Весьма возможно, что это – плод воображения, запись моих фантазий, разбушевавшихся эмоций, страхов или видений. Я, честное слово, не знаю… Но ведь такое могло произойти – значит, история может оказаться правдивой. Граница между правдой и вымыслом тут стерта; основа ткани моего рассказа – подлинные факты, а сюжет соткан из разноцветных нитей фантазии.

Когда-то, очень давно, в детстве, я верил, что где-то поблизости существует другой мир – словно бы вторая половина бытия, что, наряду с любой реальностью, существует реальность, сформированная нашими о ней представлениями, то есть еще более реальная. Без нее окружающий мир был бы неполон, непонятен, ущербен. Невидимая граница находилась рядом, только протяни руку: казалось, ее можно свободно пересекать в любом месте. Она была словно бы осью хиральной симметрии: все, что находилось по одну ее сторону, могло на другой стороне иметь (либо не иметь) свое отражение – точное, но с обратным знаком: черное могло быть белым, выпуклое – вогнутым. До боли реальные события, перенесенные в волшебное пространство вымысла, утрачивали силу, обретая взамен чистоту и величественность мифа.

Не помню, когда мне впервые приснился этот сон. Было это давно, так давно, что, пытаясь определить время и место, я вспоминаю лишь какие-то голоса, пятно утреннего света, скользящее по узорам то ли турецкого, то ли кавказского ковра над кроватью; вижу неясные тени, нечеткие силуэты людей и вещей вокруг меня. Зато хорошо помню страх и понимание того, что случилось нечто важное, догадку – да нет, уверенность! – что до меня дошло какое-то послание, недоступное моему разумению, знак, обещающий нечто необыкновенное; я сообразил, что, сам того не ведая, оказался в поле действия силы, которая – подавив мою волю – обрела надо мною власть, что я помечен темным клеймом чего-то неотвратимого, вовлечен в круговорот событий, которых нельзя ни предвидеть, ни избежать, от которых невозможно спастись, некуда спрятаться.

Сну предшествовали муки ожидания. К страху перед сгущающейся темнотой примешивалась надежда, что, возможно, не сейчас, не в этот раз… но одновременно где-то глубоко возникало стыдное чувство вседозволенности и даже радостное возбуждение, обычно сопутствующее неожиданному столкновению лоб в лоб с тайной. Рано или поздно сон приходил. С непостижимой для меня регулярностью. Его сценарий – всегда один и тот же – я знал в мельчайших подробностях; это всегда была одна и та же черно-белая картина, один и тот же театр, в котором я был единственным актером и зрителем.

Я видел себя стоящим на коленях в пустом нефе громадной церкви. Где-то высоко, во мраке бесконечных сводчатых арок, клубились фантастические силуэты грифов, крылатых драконов, слышались хлопанье крыльев, невнятный шепот, искаженные голоса, зовущие меня по имени. Прямо передо мной, на линии взгляда, был неправильной формы сероватый шестигранник – украшенный резьбой постамент алтаря. Напрягши зрение, я различил на нем какие-то фигуры, воздетые руки, разинутые рты, развевающиеся одежды, виноградные лозы. (Много лет спустя я увидел такой алтарь в левом нефе собора Святого Трофима в Арле. Это был мраморный римский саркофаг, раскопанный в самом начале XVIII века на территории Алискампа.)

Какая-то непреодолимая магнетическая сила приказала перевести взгляд куда-то, куда – я это знал, а может быть, чувствовал – мне запрещалось смотреть под угрозой окаменения. Это место было sacrum, недоступным глазам простых смертных, точкой, где сходились могучие силы, черной дырой, безвозвратно засасывающей земной свет. Я знал или, скорее, предчувствовал, чтó там увижу: в черной, освещенной лишь по краям чаше, будто в скорлупе огромного ореха, смутно маячила женская фигура со светящейся звездой на груди.

Я просыпался в изнеможении, дрожа, обливаясь потом; вероятно, в таком состоянии пловец после долгой борьбы со стихией, собрав остаток сил для последнего взмаха руками, едва дыша, выбирается на спасительный берег.

Сон повторялся многократно, всегда тот же самый, от начала до конца. И всякий раз я слышал невнятный призыв – как будто сквозь плотную завесу тьмы силился пробиться слабый огонек, гаснувший прежде, чем я успевал его заметить.

* * *

В воскресенье 11 июля 1978 года я отправился на машине в З., маленький городок у самой границы с Чехословакией. Лежащий в окруженной лесами горной котловине, чудом избежавший военных разрушений городок сохранил первоначальную историческую структуру, прекрасную архитектуру и специфическую сонную атмосферу замкнутой, живущей в достатке, самодовольной провинции. Источником благосостояния со времен раннего Средневековья там был действовавший до недавних пор золотоносный рудник; золотой песок и даже самородки еще сейчас находят в горном ручье, шумящем на дне глубокой расщелины, называемой здесь «Золотым яром».

Путешествие (мне предстояло проехать триста километров) было долгим и мучительным. С раннего утра донимала июльская жара. Езда по промышленным областям южной Польши – сущий кошмар: пыльные проселочные дороги, железнодорожные переезды, по-воскресному безлюдные городишки из красного кирпича, бесконечные унылые кварталы многосемейных «фамилёков» [116], приводящие на память призрачные сюрреалистические перспективы с картин Кирико или Магритта. Зной, как горячее оливковое масло, льющийся с неба, приглушал цвета, пульсом отдавался в висках, затруднял дыхание, прилеплял рубашку к спине.

Когда спустя несколько часов в дрожащем от жары воздухе замаячил на горизонте силуэт ощетинившегося башнями городка, я решил, что пора немного передохнуть, и, свернув под трехлопастную арку готических ворот, по узкой крутой улочке въехал на небольшую квадратную рыночную площадь, вымощенную каменной брусчаткой.

Машину я остановил рядом с неработающим мраморным фонтаном у подножия стройной ратушной башни, увенчанной позеленевшим барочным шатром. На каждом из четырех циферблатов часов, обращенных на все четыре стороны света, ажурные стрелки – маленькие шедевры кузнечного искусства – сливались в одну вертикальную линию. Скоро полдень. На рынке ни души – городишко казался вымершим. Можно было подумать, жители попрятались либо убежали, спасаясь от нашествия солдатни или морового поветрия. Ничто не нарушало гулкой тишины: ни отголоски хоть какой-то деятельности, ни стук шагов, собачий лай, даже птичий щебет. Наглухо закрытые двери, запертые лавчонки, опущенные жалюзи в окнах, а вокруг – раскаленные добела камни и ни клочка тени. Глазами воображения я увидел – словно в апокалиптических видениях Вернера Херцога [117] – тучи белых крыс: они роились на ступенях ратуши, карабкались к закрытым окнам, срывались с карнизов, парами бегали по бортику фонтана. Картина была такой явственной, что я почти слышал рядом тоненький устрашающий писк.

В противоположном углу площади были два оазиса скудной тени: на пожухшей траве за низкой каменной оградой несколько лип с неподвижной, будто вырезанной из лакированной жести листвой и вырастающие прямо из земли две глыбы костелов. Один, ослепительно белый, с роскошным барочным фасадом, исчерченным резкими светотенями, – типичный иезуитский храм, какие часто встречаются в Польше, Чехии, Австрии; зато второй со своей суровой, едва ли не оборонной архитектурой казался здесь странно чуждым: зальный храм [118] из красного кирпича и белого песчаника высился над крышами домов, будто огромный корабль, приплывший из давно минувшей эпохи и неожиданно застрявший на мели.

Усиливающийся с каждой минутой зной становился просто невыносимым. Как сейчас помню: в жаркие летние дни я всегда со страхом ждал наступления полудня – меня пугала вездесущая полуденная тишина, когда солнце раскаленным огненным шаром висит в зените, воздух застывает, свет приобретает пепельный оттенок, а земля словно погружается в ступор. От одного воспоминания об этом у меня замирало сердце. Странно: я никогда не боялся темноты, полночь всегда была только полночью, я не верил ни в духов, ни в привидения и злые силы, но когда жарким полднем оказывался далеко от дома, на открытом пространстве или – того хуже – среди хлебов в поле, один под огромным куполом неба, страх сдавливал горло, парализовал, чуть не лишал сознания.

Когда, толкнув боковую дверь, я вошел в костел, где-то вдалеке послышался бой часов. Двенадцать. Через витражные окна лились разноцветные потоки света, ложась пятнами киновари, берлинской лазури и золота на плиты пола, в боковых капеллах радужные лучи преломлялись на краях алтарей, извлекали из темноты фрагменты вмурованных в стены надгробных плит. Внутри никого не было, только в одно из окон билась желтая бабочка. Единственным бесплотным следом человеческого присутствия – оставшимся то ли со вчерашнего дня, то ли с прошлого века – были плавающие в воздухе струйки кадильного запаха.

Чтобы попасть в главный неф, пришлось протиснуться между рядами скамей темного дерева с резными подлокотниками. На сиденьях и генофлекториях [119] лежали парчовые подушки, на пюпитре перед каждой скамьей – оправленные в черную кожу молитвенники со множеством цветных ленточек-закладок между страниц. Я нечаянно столкнул один; падая, молитвенник раскрылся – в глаза мне бросились большие черные буквы: Witaj zegarze, w którym nazad jest cofnione Słońce dziesięcią linii [120]. Еще несколько шагов, и я выбрался на середину нефа, где, в безмерном удивлении, замер. Во всех известных мне храмах логика витрувианской перспективы требует направлять сходящиеся архитектонические линии (а стало быть, и взгляды паствы) к самому священному месту – табернаклю [121] в большом алтаре. Здесь же главный неф с его перекрещивающимися высоко вверху дугами каменных ребер был разделен посередине удивительным сооружением: можно было подумать, безумный архитектор встроил в чрево готического храма второй храм меньшего размера, своего рода часовню для приверженцев иного вероисповедания, или же обуянный дьявольской гордыней правитель приказал посреди церкви, напротив главного алтаря, возвести в свою честь диковинный мавзолей. Снаружи сооружение казалось простой необработанной глыбой с элементами барочных украшений, имеющей в основании квадрат и два входа на поперечной (по отношению к главному нефу) оси. Оба симметричных входных проема без дверей, с нарядными сандриками [122], опирающимися на спирально закрученные колонны, вели в тесные темноватые притворы, откуда через любой из двух арочных проемов можно было попасть внутрь.

Я долго стоял перед входом, стараясь справиться с нарастающим волнением. Меня не оставляло ощущение полуденной опасности, давила безжизненная тяжесть молчания, царящего в сгустившемся от множества загадок воздухе, – но одновременно я готов был подчиниться неоспоримому приказу, безропотно принять вызов. Какая-то магнетическая сила затягивала меня внутрь, заставляла переступить порог. Я понимал, что противиться бесполезно, что еще минута – и я войду (ибо не могу не войти!) в заколдованное пространство, где не действуют привычные, повседневные законы, где мне придется сыграть роль, написанную уже давно, задолго до моего рождения.

Сооружение оказалось подобием лабиринта. Ведя рукой по стене узкого темного коридора, который окружал, а вернее, дважды или трижды оплетал какое-то внутреннее помещение, я брел вслепую, раздираемый противоречивыми чувствами: мне панически хотелось убежать и неодолимо тянуло туда, где я смогу заглянуть под покров мучающей меня тайны. Ведь еще только переступая порог, я уже знал, чтó меня ждет, знал: я увижу наяву то, что издавна меня притягивало и страшило. Это был мой сон. Я попал внутрь сна, посещающего меня с детских лет, и почувствовал, что этому столько раз повторявшемуся наваждению наступает конец, что оно выплывает из закоулков генетической памяти и становится частью действительности.

Я ускорил шаг. В темном коридоре внезапно посветлело. Не поднимая глаз, я вошел в маленькое квадратное помещение, скупо освещенное висящей под потолком неугасимой лампадой.

Дальше все пошло давно известным мне порядком. Я медленно опустился на колени перед почерневшей известняковой плитой с полустершимися элементами скульптурных украшений – вероятно, постаментом алтаря. А когда с трудом заставил себя поднять взгляд, увидел то, что должен был увидеть: в темной, похожей на половинку скорлупы ореха чаше – вырезанную из черного дерева фигурку Мадонны со светящейся звездой на груди.

Не знаю, как и когда я выбежал из храма, когда снова оказался на той же рыночной площади, среди тех же, обступивших меня наглухо закрытых домов с барочными фасадами, будто в центре раскрашенной акварелью гравюры XVII века. Как и прежде, на рынке никого не было. Та же жара, то же расплавленное олово неба и мертвая тишина. Единственные живые существа – две огромные хищные птицы, орлы или ястребы, кружащие над безлюдным рынком. Паря на неподвижных крыльях, они описывали круги, словно высматривая среди раскаленных добела камней живую добычу.

* * *

Продолжилась эта история так же странно и загадочно, как началась. Частичное объяснение я нашел много лет спустя. Но можно ли говорить о разгадке, когда к прежним вопросам прибавляются новые, когда постоянно множатся домыслы, а предполагаемые следы настолько запутаны, что даже не обещают куда-либо привести?

Однажды, просматривая уцелевшие в пожаре войны семейные документы и фотографии, я нашел странное письмо – несколько написанных от руки строк на бланке Центра розыска родственников швейцарского Красного Креста. Письмо было отправлено в конце августа 1944 года, то есть после освобождения Франции и за восемь с лишним месяцев до капитуляции Третьего рейха и окончания Второй мировой войны.

Многочисленные штампы и отметки на конверте свидетельствовали, что письмо, прежде чем отыскать нас в У., поселке к юго-западу от Люблина, где наша семья нашла пристанище после бегства с Волыни поздней осенью 1941 года, долго бродило по городам и весям на занятой Советским Союзом (согласно ялтинским соглашениям) территории бывшей II Речи Посполитой [123].

В письме сообщалось, что нас разыскивает родственник, носящий ту же, но переделанную на французский лад фамилию de V., проживающий в lieu-dit [124] Ла-Бастид-де-Фабрег близ Кларенсака, неподалеку от Нима (регион Лангедок-Руссийон). Раньше мы о нем ничего не знали, но из текста письма следовало, что нас связывает кровное родство.

Когда я мысленно возвращаюсь к тем годам, вспоминаются ужасы военного времени, долгие периоды крайней нужды, а то и голода, цинга, отсутствие одежды – собственно, отсутствие всего… И вдруг, как по мановению волшебной палочки, неожиданный подарок судьбы: мы начинаем получать посылки с продуктами, лекарствами, одеждой – теплые свитера, мягкие одеяла из овечьей шерсти, белье, даже косметику. Как будто где-то далеко незнакомый, но родной человек чудом угадывал наши потребности, знал о не отпускающих нас болезнях от недоедания и холода, об отсутствии витаминов, о плохо оструганных деревянных башмаках, от которых в пятках остаются занозы. Обклеенные разноцветными марками посылки, отправляемые из Франции через Швейцарию, приходили почти каждую неделю – дух захватывало, когда мы их распаковывали. Поразительно: о человеке, который про нас думал, который нам помогал, мы не знали ничего – кроме того, что он принадлежал к семейству, чьи корни уходили очень глубоко, давным-давно осевшему в Провансе, и не знал польского языка. В нашей жизни он появился как сказочный добрый дух и через несколько месяцев, как и полагается духу, исчез бесследно. Посылки внезапно прекратились, упорные попытки отыскать отправителя, завязать переписку ни к чему не привели – наши письма оставались без ответа. Некто, таинственным образом появившийся, столь же таинственно исчез навсегда.

Вправду ли навсегда?

В слове «навсегда» есть что-то окончательное, категоричность чего-то завершенного, бесповоротного, неотвратимого. А ведь наши сегодняшние пути, хоть и ведут от распутья к распутью, начинаются далеко от «здесь и сейчас». Быть может, я уже тогда знал, что это необычайное происшествие было не просто завершенным эпизодом, а чем-то бóльшим; внутренний голос подсказывал, что надо обратить взгляд в отдаленное прошлое.

Разъяснение пришло много позже. Кое-что я обнаружил в уцелевших документах семейного архива, кое-что – в другом источнике, о котором ниже. На существенный след навели воспоминания о визитах к тетушке Аделине В., близкой родственнице отца, о семейных историях, которые она рассказывала за чаем, подававшимся в тоненьких, как яичная скорлупа, чашках из русского фарфора, а главное, о висящем на почетном месте документе в золотой рамке – офицерском патенте моего предка по отцовской линии Юлиуша В., выданном и подписанном великим князем Константином незадолго до начала Ноябрьского восстания [125]. Был ли он среди тех, кто ночью 29 ноября шагал со штыком наперевес по Вежбовой улице от Арсенала к Бельведеру [126], неизвестно. Зато известно, что во время восстания Юлиуш В., офицер первого гренадерского гвардейского полка, 25 февраля 1831 года прямо на поле боя под Гроховской был награжден золотым крестом Virtuti Militari [127]. После разгрома восстания он эмигрировал во Францию, был одним из организаторов и деятелей Польского демократического общества, поселился вначале в Пуатье, потом скитался от Нуайона до Брикебека, пока наконец в 1837 году не осел в Провансе. В том же году (сюжет для романа!) он познакомился с Матильдой де С., женился на ней, и они поселились в ее родовом поместье близ Кларенсака. Приданое было весьма скромным: полуразрушенный дом, разграбленный во время страшной эпидемии холеры в 1832 году (проникновенно описанной Жаном Жионо [128] в «Гусаре на крыше»), заброшенные угодья, нуждающиеся в хозяйской руке. Юлиуш В. проявил себя умелым и энергичным управляющим: абрикосовые сады и виноградники снова начали приносить доход, а небольшая классицистическая усадьба из красного кирпича и белого камня обрела былое великолепие. Как следует из сохранившихся свидетельств, брак был более чем удачным – счастливым; супруга родила Юлиушу троих сыновей и дочь. Он дожил до глубокой старости и скончался, окруженный всеобщим уважением. Похоронен был на местном кладбище в семейном склепе жены. Через несколько лет после его смерти младший сын Матье добился изменения родовой фамилии и подтверждения права на дворянскую фамильную приставку «де».

Спустя годы, немолодым уже человеком впервые оказавшись в Арле, я через несколько дней после приезда отправился на поиски нашего таинственного благодетеля. К тому времени я уже немало о нем знал, и, хотя минуло полвека, чувство благодарности и любопытство не ослабевали.

В Ним я попал под вечер и на следующее утро, взяв напрокат «пежо 203», отправился в Кларенсак. Было майское воскресенье; после ночной грозы утренний свет искрился на листьях и мокрой поверхности камней, и они сверкали, как грани чистейшего хрусталя. Поднимающееся все выше солнце испещряло фиолетовыми тенями обсаженную старыми платанами дорогу; в легком, как вино, напоенном дурманящими запахами воздухе было что-то от невинной радости первого дня творения.

До места я добрался около полудня. Преодолев плавный подъем и обогнув заросший бурьяном газон, остановился перед небольшой усадьбой XVII века из красного кирпича и белого камня, обозначенной на карте как manoir de Fabrègues, или La Bastide de Fabrègues. Сквозь ветви деревьев виднелось скопище поблескивающих на солнце крыш и возвышающаяся над ними квадратная романская башня, крытая шиферным гонтом.

Единственными звуками, если не считать стрекота цикад и жужжания мошкары, были приглушенный шум со стороны невидимого шоссе и далекий колокольный звон. Вокруг дома царила мертвая тишина. Двери наглухо закрыты – дом казался необитаемым. Опущенные жалюзи в окнах, облупившаяся краска, высокая трава в расщелинах между камней, кусками отваливающаяся штукатурка. В высохшем прудике, будто на картине сюрреалиста, из потрескавшегося ила торчала детская игрушка. Заметные повсюду следы заброшенности свидетельствовали, что здесь давно никто не живет. Больше того, годами никто ни к чему не прикасался и вообще сюда не заглядывал, даже из любопытства. Я обошел дом; незапертые разоренные хозяйственные постройки на задах усадьбы усугубляли грустное впечатление. Я заглянул в пустую конюшню, в каретный сарай и сарай для хранения седел и упряжи, окинул взглядом остатки ограды в чаще высоченной крапивы, некогда декоративные, а сейчас одичавшие кусты в окружении сорняков с яркими вкраплениями маков, – везде впечатление было схожее: внезапный уход, унылое запустение, зарастающая бурьяном жизнь.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?