Текст книги "Научная автобиография"

Автор книги: Альдо Росси

Жанр: Архитектура, Искусство

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

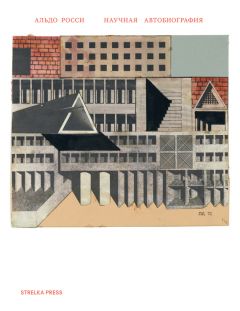

Дома вдоль канала, Милан

В Лиссабоне есть кладбище, которое называется «кладбищем наслаждений», и никто так и не смог объяснить мне происхождение этого названия. В Америке есть кладбища, обширные, как парки или городские районы. У мест смерти есть различные привычки и формы, как и у мест жизни; но нередко мы почти не замечаем границы между этими двумя ситуациями.

Если бы я мог заново создать этот проект, думаю, я бы сделал его точно таким же; наверное, то же самое я мог бы сказать и о любом другом своем проекте. Впрочем, все, что уже случилось, принадлежит истории, и трудно представить, что что-то могло бы обернуться по-иному. Этот проект расширял мои представления об архитектуре, и постепенно, как мне казалось, я стал лучше понимать прошлое, обнаруживая в рисунке, рассказе, романе те нити, которые связывают анализ с выражением.

В 1960-х годах я написал популярную сегодня «Архитектуру города». Тогда мне не было еще и тридцати, и я хотел создать окончательную, определяющую книгу: мне казалось, что все можно понять и определить раз и навсегда. Возрожденческий трактат должен был стать приспособлением, которому предстояло воплотиться в вещах. Я презирал воспоминания и в то же время анализировал впечатления от города, пытался обнаружить за чувствами неизменные законы вневременной типологии. Дворы, галереи, городская морфология располагались в пространстве города с минералогической чистотой. Я читал книги по городской географии, топографии, истории городов, как генерал, желающий изучить все возможные поля сражений – возвышенности, ущелья, леса. Я ходил пешком по европейским городам, чтобы понять их устройство и классифицировать его. Словно во власти эгоистической любви, я зачастую не знал о тайных чувствах, мне достаточно было руководившей ими системы. Может быть, мне просто хотелось отделаться от города. Но на самом деле я открывал свою архитектуру: путаница дворов, домов на окраинах, крыш, газометров – таким было мое первое исследование Милана, который тогда казался мне ирреальным, фантастическим. Буржуазный мир вилл на берегу озера, коридоры колледжа, просторные сельские кухни – все это были следы мандзониевского пейзажа, который растворялся в городе. Но такое внимание к вещам открывало мне секреты моего ремесла.

Дома в дельте реки По

Я искал его в истории, я претворял его в собственную историю: таким образом типология, функциональная точность соприкасалась с предметным миром. Дом в Борго-Тичино напоминал о рыбацких хижинах, о мире озер и рек, о типологии без истории. Такие же дома я видел в Португалии, в техасском Галвестоне, на берегу Мексиканского залива. Тогда мне казалось, что достаточно зафиксировать предметы, понять и актуализировать их. Рационализм и порядок необходимы, но любой порядок может быть разрушен внешними факторами исторического, геологического, психологического порядка.

Временно́е измерение архитектуры заключалось уже не в двойственной природе света и тени, не в старении вещей: оно воплощалось в беспощадном времени, поглощающем все вокруг.

Все это привело меня к пониманию идентичности. И утраты идентичности. Идентичность – это нечто особое, характерное, но это еще и сознательный выбор.

В своих рисунках «L’architecture assassinée» [«Убитая архитектура»] и «Le cabine dell’Elba» [«Кабинки на острове Эльба»] и в некоторых других я попытался это отразить.

Я заново открывал для себя кабинки, маленькие деревянные постройки, их деформации – атмосферу Юга, от Средиземноморья до Тихого океана.

В Севилье при работе над зданием Корраль дель Конде меня ждали те же самые ощущения.

У Севильи по меньшей мере две души (если не больше); их воплощения – торжества на Страстной неделе и апрельская ярмарка – Ферия. Возможно, во время этих событий создаются лучшие архитектурные сооружения, которые я когда-либо видел.

В «Архитектуре города» я писал о городах Андалусии, рассматривая такие постройки, как Альгамбра в Гранаде или Мескита в Кордове, как образцы архитектуры, которая изменяется во времени, отличается обширностью пространств и тонкостью решений и служит структурным элементом города. Но теперь я понимаю, что впечатления от этих зданий отразились и в моей архитектуре, что мое пребывание в Андалусии сформировало новые связи, аналогии, ассоциации между вещами и ситуациями, и сегодня в этой смеси автобиографии и истории я вспоминаю структуру севильского дома. Я всегда любил типологию корраля: двор был центром жизни в старинных домах Милана, а сейчас определяет форму деревенского дома и хозяйства, восходя к сельской вилле императорского Рима, которая замыкается в своих границах, как маленький город, в конце римской эпохи. В старинных миланских домах эта форма сочетается с галереей (которая, впрочем, тесно связана с двором): это форма жизни, сотканная из личных отношений, близости и неприязни; в своем буржуазном детстве я чувствовал себя чужим в этих домах и входил во внутренние дворики с любопытством и страхом. Позже научный, исследовательский интерес отодвинул на второй план самое важное – фантазию, которая и создает эти связи. Эта фантазия вновь пробудилась в севильских корралях – самых больших и старых, длинных и узких, с перекрещивающимися лестницами и террасами, с зелеными чугунными колоннами начала ХХ века: в этих конструкциях протекала жизнь городского пролетариата, еще не утратившего богатство воображения.

Конечно, во многих из этих построек мы видим следы застарелой нищеты, которые хотелось бы стереть; но при этом нам следует постараться уловить те насыщенные образы, которые смогут составить историю нового города.

Для меня архитектурный проект сегодня ассоциируется с севильской улицей, состоящей из многоуровневых галерей, переходов, лестниц, шума и тишины. Мне кажется, я воспроизвожу ее в каждом своем рисунке. Здесь поиск завершился: объект – это обретенная архитектура.

Эта обретенная архитектура составляет часть истории нашего общества; мы отказываемся от поспешных изобретений, форма и функция соединяются в объекте, который, будь он частью города или деревни, представляет собой взаимоотношение вещей. Все это присутствует в любом рисунке, так что художник может написать, как Вальтер Беньямин, что его деформируют связи со всем окружающим.

Обнаружение связей между вещами в большей степени, чем сами вещи, порождает новые смыслы.

В Кордове Хуан Серрано подарил мне фантастическую книгу, которая позволила мне многое понять об архитектуре – не об архитектуре Кордовы или Андалусии, а о структуре города как таковой. Книга называется «Paseos por Córdoba» [«Прогулки по Кордове»], вряд ли она очень известна. Я не просто так назвал ее «фантастической». В ней топографическая реальность, типология домов, сама хронология постоянно нарушаются чувствами, историями, внезапными явлениями, помещая нас в иное, незнакомое нам время. В этом толстом томе, напечатанном мелким шрифтом, город анализируется, точнее, рассматривается с самых неожиданных сторон, которые автор пытается связать с изучаемым предметом, постоянно извиняясь за слишком специфический характер своего исследования: «Dispensen nuestros lectores si de una palabra tan usual como el título de una calle, hemos hecho digresiones que tal vez no conducían al objeto de la obra» [«Да простят нам читатели, что мы чересчур увлеклись обыденным словом, названием улицы – и, к тому же, отклонились от основной темы этой работы»]. Но предмет, которому посвящен этот труд, конструируется именно во внутренних взаимосвязях, и в конце концов обретенный таким образом город находит себя в специфическом подходе исследователя.

Севильский внутренний дворик

Я хотел всего лишь подчеркнуть, что конструкция, архитектура выступает как первичный элемент, вокруг которого выстраивается жизнь. Этот тезис, который я часто использую в своих выступлениях, приобрел для меня особую ясность в некоторых севильских «фактах городской среды». Огромный «лагерь» Ферии, устроенный по строгому плану, как римский город, разделенный на участки по размеру праздничных шатров-касетас, огромные триумфальные арки – это хрупкий, но прочно связанный сухожилиями скелет беспокойного, подвижного тела, живущего короткой, но насыщенной жизнью очередной Ферии.

Я не видел, как проходят процессии в Севилье на Страстной неделе, но мне представляются статуи и повозки, изображения Девы Марии и Христа в церквях и музеях – архитектурные инструменты, предназначенные для подготовленного, но непредсказуемого действа.

Я считаю, что если мы что-то ищем – в жизни, как и в архитектуре, – на самом деле мы одновременно ищем и нечто иное; а значит, в любом поиске есть определенная степень непредсказуемости, похожая на смутное беспокойство.

Архитектор должен со скромностью техника готовить для себя инструменты – инструменты для действия, которое можно лишь предугадывать, представлять себе, зная, что инструмент может вызывать и определять действие. Я очень люблю пустые, полутемные театры, репетиции, когда голоса произносят одну и ту же реплику, делят ее на части, повторяют, всегда оставаясь по эту сторону действа. В проектах повторение, коллаж, перемещение элемента из одной композиции в другую всегда приводят нас к другому проекту, который мы хотели бы воплотить и который содержит в себе память о чем-то ином.

Поэтому города, даже с многовековой историей, на самом деле представляют собой огромные временные лагеря живых и мертвых, где некоторые элементы сохраняются как сигналы, символы, предупреждения. Когда Ферия заканчивается, от построек остаются лохмотья, а улица занесена песком. Остается лишь упрямо приводить в порядок элементы и инструменты в ожидании следующего праздника.

Глядя с террасы на реке Минчо на руины моста времен Висконти, укрепленные простыми железными опорами и перекладинами, я со всей ясностью увидел его устройство и формальные и технические архитектурные аналогии. Архитектура моста была аналогична природе: это было своего рода озарение, прежде лишь смутно угадывавшееся. Расположение кирпича в разрушенной стенке, ранее невиданное поперечное сечение, созданное временем, железо, принявшее форму перекладины, вода в канале – все это и составляло данное архитектурное произведение.

Этот проект был лишь предлогом для приобщения к чему-то большему: сегодня я бы не смог объяснить, почему моим работам так часто подражают, если бы не эта простая, но не сразу достигнутая способность видеть.

Предметы, более непригодные для использования, застывают в последнем жесте, который они помнят: в процессе выявления аналогий заброшенные дома приобретают своеобразную точку опоры и целостность законченного гипотетического проекта, который мне уже не удалось бы завершить по-иному. Большего сделать нельзя: чтобы исправить убожество современной культуры, потребовалась бы широкая народная поддержка; убожество архитектуры есть отражение всей этой ситуации.

Как при взгляде на руины, так и в городе контуры вещей размывались и путались. В невероятной тишине городского лета я замечал деформацию – не только нас самих, но и вещей, и объектов. Возможно, я был несколько оглушен, когда смотрел на окружающие предметы: чем яснее они были, тем сильнее затуманивались. Так что можно было попробовать приняться за этот проект: взять, например, дом.

Приняться за проект, или роман, или фильм, который сосредоточится на этом доме с мощеным двориком. Дальше вход в другой маленький дворик, отделенный от сада калиткой; за садом, или в саду, другие дома или больница. Дом расположен на двух уровнях, соединенных лестницами. Или он одноэтажный, стоит в саду, а за ним – кирпичные строения. Конечно, это безразличие к форме объяснялось недомоганием, которое было вызвано моим положением.

Я вполне допускал, что беспорядок, имеющий свои пределы и в каком-то смысле честный, лучше соответствует нашему состоянию души.

Но я ненавидел искусственный беспорядок, который выражается в безразличии к порядку, своего рода моральной тупости, благополучном самодовольстве, забывчивости.

На что я мог надеяться в своей профессии?

Лишь на какую-то малость, поскольку великие дела сейчас невозможны, с исторической точки зрения.

Возможно, наблюдение за вещами составляло мое самое важное формальное образование; впоследствии наблюдение превратилось в память об этих вещах. Сейчас я словно бы вижу их все, разложенные в ряд, как инструменты, выстроенные, как гербарий, перечень, словарь. Но этот перечень на границе воображения и памяти не нейтрален, он постоянно возвращается к отдельным предметам и приводит к их деформации и в каком-то смысле эволюции.

Мост над рекой Минчо

Наверное, критикам, глядящим извне, трудно понять все это.

Критикам следовало бы писать книги, как Чарльз Олсон о Мелвилле; это одна из лучших известных мне книг, она позволяет понять не только Мелвилла, но и любого человека, решившегося что-то сделать. Конечно, случай Мелвилла завораживает меня, поскольку в нем я всегда находил объяснение отношений между наблюдением и памятью, а также, если хотите, между анализом и творчеством.

В этой книге под названием «Call me Ishmael» [«Зови меня Измаил»] на странице 93 Олсон пишет очень важные вещи, и этот отрывок я считаю нужным привести целиком, хотя в своей книге стремлюсь свести количество цитат к минимуму:

«In the Journal Up the Straits, the story of Melville’s return starts after Cape Finisterre is passed, of Cape Vincent. The entry for that day is a dumb show of what is to follow. The contraries of the man who now turns to the East for some resolution of them lie in these natural sentences, as outward as gestures:

Sunday, Nov. 23, 1856

“Sunday 23d. Passed within a third of a mile of Cape St. Vincent. Light house & monastery on bold cliff. Cross. Cave underneath light house. The whole Atlantic breaks here. Lovely afternoon. Great procession of ships bound for Crimea must have been described from this point”.

Melville had started a ghost. What he sees on the cliff is, quick, his life: Height and Cave, with the Cross between. And his books are made up of these things: light house, monastery, Cross, cave, the Atlantic, an afternoon, the Crimea: truth, celibacy, Christ, the great dark, space of ocean, the senses, man’s past» [«В “Дневнике путешествия в Европу и Левант” история возвращения Мелвилла начинается после прохода мыса Финистерре, в районе мыса Сан-Висенте. Запись за этот день – это пантомима, бессловесное предвосхищение всего того, что случится потом:

“Воскресенье 23 ноября.

Прошли в одной трети мили от мыса Сент-Винсент. Маяк и монастырь на лысом утесе. Крест. Внизу, под маяком, впадина. Здесь расшибает свои волны Атлантика. Чудесный полдень. С этого мыса, должно быть, прекрасно смотрелась огромная процессия кораблей, отправлявшихся в Крым”.[4]4

Пер. Н. В. Димичевского.

[Закрыть]

Мелвилл вспугнул призрака. Все, что он видит на утесе – это, вкратце, его жизнь: Вершина, Впадина и Крест посередине. Его книги полны всего этого: маяк, монастырь, Крест, впадина, Атлантика, полдень, Крым: правда, целомудрие, Христос, великая тьма, чувства, его собственное прошлое»].

Перечисление увиденного соотносится с его жизнью и творчеством; он отмечает то, что всегда видел и внутренне переживал. И стремление к неожиданному тоже сопрягается с некоей формой реальности.

Я мог бы спросить себя, что означает реальность в архитектуре. Например, пространственный, функциональный, стилистический, технологический факт – можно было бы написать об этом трактат. Но я думаю в основном об этом маяке, о воспоминании, о лете.

Как установить пространственные границы и о каких границах речь? Летом 1977 года в остерии «Делла Маддалена» в каком-то невнятном разговоре я услышал архитектурную формулировку и записал ее: «В самой высокой точке комнаты был десятиметровый скос». Не знаю, в каком контексте была произнесена эта фраза, но здесь явно были установлены новые пространственные критерии: можно ли жить в комнате с таким скосом? Возможно ли представить подобную конструкцию, если ее не существует в вашем опыте и памяти?

Не буду утверждать, что безуспешно пытался нарисовать эту комнату: я мог бы это сделать, но всегда останавливаюсь перед пустотой, которую невозможно изобразить.

Во многих отношениях эта пустота есть счастье и одновременно его отсутствие.

Я уже говорил, что основа проекта общежития в Кьети – счастье. Разобравшись со смертью в моденском проекте, я пытался создать формальное воплощение счастья.

Сейчас мне ясно, что в любом моменте абсолютного счастья кроется некая форма идиотизма, изначально присущей ему или вновь обнаружившейся в нем глупости. Как в игре в «гляделки», кто первый засмеется.

Но тогда, думая о счастье, я представлял себе морские пляжи, нечто среднее между Адриатикой и Версилией, Нормандией и Техасом: эти места я, конечно, знаю лишь частично, но для меня они были противоположностью озерного побережья, которое вряд ли может служить воплощением счастья.

Море казалось мне монолитным, связывалось с возможностью выстроить загадочную геометрическую форму из воспоминаний и ожиданий. «О морская ракушка / дочь камня и пенного моря / ты удивляешь детей».[5]5

Стихотворение Алкея. В пер. М. Л. Гаспарова: «Чадо скалы и седого моря… / Ты развлекаешь детей, морская черепаха…».

[Закрыть] В этой цитате содержатся проблемы формы, материи, фантазии, то есть удивления. Я всегда считал, что сводить происхождение материалов исключительно к позитивистскому представлению – значит искажать как материю, так и форму.

Я осознал все это при работе над проектом в Кьети и над часто публикуемым (можно сказать, знаменитым) рисунком «Кабинки на острове Эльба».

Кабинки представляли собой идеальную архитектурную конструкцию, а еще они выстраивались в ряд вдоль песчаных пляжей и белых от пыли дорог в вечно неизменном утреннем безвременье.

«Два маяка», Мэн, 1971

Можно отметить, что они представляют особый тип формы и счастья – молодость.

Впрочем, этот вопрос не так уж важен, хотя и связан с любовью к морским побережьям.

Но, вспоминая о глупости, о зеленых ставнях, о солнце, я возвращаюсь еще дальше в прошлое, в гостиницу «Сирена», неподалеку от С., у озера.

Гостиница «Сирена» так значима для моей архитектуры, что кто-то мог бы принять ее за изобретение, за мой очередной проект: я мог бы добавить, что благодаря своей планировке – помещения, скомпонованные вокруг общего двора, – она иллюстрирует один из пунктов моего анализа типологии строений.

На самом деле на мое творчество повлиял не типологический аспект, а ее цвет, поистине удивительный. Гостиница «Сирена» была сплошь зеленая, она вся была покрыта той деревенской штукатуркой, которой пользовались в 1940-х годах и которой красили свою виллу еще мои бабушка и дедушка. Сочетание этого броского ядовито-зеленого и форм типичной мелкобуржуазной виллы, не лишенной романтических черт, создавало несколько сюрреалистическое впечатление – то ли фашистское, то ли идиотское. Я хочу сказать, что в ней были заметны отдельные элементы, детали, проступающие под зеленой краской, которые для меня связаны с названием «Сирена».

Теперь, не выходя за научные границы этого труда, я должен признать, что главная ассоциативная связь между гостиницей и зеленым цветом заключалась, по контрасту, в девушке по имени Розанна или Россана, и я так и не смог разорвать эту связь между окраской стен и контрастными цветами – между ядовито-зеленым и этой розовой Розанной, оттенком кожи и лепестков странного цветка. Все эти впечатления слились воедино в образе «Сирены».

Любая архитектура имеет внутреннюю сторону, точнее, предполагает взгляд изнутри; ставни, сквозь которые проникает солнечный свет, или линия воды формируют при взгляде изнутри второй фасад, вместе с цветом и формой тел, которые живут, спят, любят друг друга за этими ставнями. Эти тела тоже имеют свой оттенок, они излучают и отражают свет, и этот свет напоминает летнюю усталость и изнеможение или ослепительную белизну зимних тонов.

Эти ощущения заключены в изображении кабинок как маленьких домиков, невинных, как невинен человек, раздевающийся, повторяя старые как мир движения, как невинна мокрая одежда, игра, едкое тепло морской соли. На севере Португалии я видел кабинки, большие, как дома в Мире, с портиком для лодок, деревянные, беловато-серые, как вытащенные на берег лодки. И дома, и лодки сделаны из дерева, серого, как кости. Вы все знаете этот оттенок костей, выброшенных морем на берег и лежащих там годами и столетиями. Фантастические иллюстрации ко множеству известных историй, со скелетами пиратов в окружении их же сокровищ, самоцветов и изумрудов, чей блеск неподвластен времени.

Архитектурное выражение всего этого можно обнаружить у маньеристов эпохи Возрождения, в Темпио Малатестиано – храме, построенном Альберти, в зданиях фабрик и рынков конца века, в эдикулах в церквях и, конечно, в исповедальнях. Исповедальни – маленькие домики внутри архитектурной конструкции – показывают, что собор старого города можно воспринимать как крытую часть этого города.

Рынки, соборы, общественные здания отражают запутанную историю города и человека. В торговых павильонах на рынке, в исповедальнях и капеллах внутри собора проявляется это отношение между единичным и универсальным, поясняется связь между внутренним и внешним в архитектуре.

Пляжные сооружения, Версилия

Рынки всегда обладали в моих глазах особым очарованием, лишь частично связанным с архитектурой, – особенно французские рынки, рынки Барселоны, а также рынок Риальто в Венеции, это примеры, которые я помню лучше всего. Меня всегда поражает количество снеди, представленной на открытых прилавках и в павильонах: мясо, фрукты, рыба, овощи. Особенно впечатляет рыба в разных формах и видах, которые в этом мире все еще смотрятся несколько фантастически. Эта архитектура, включающая в себя улицу и вещи, людей и продукты, бурление жизни, навсегда воплотилась в рынке Вуччирия в Палермо. Но это наводит меня на другие размышления о Палермо, а также о Севилье, хотя эти города сильно отличаются друг от друга.

Как бы то ни было, думая о рынке, я каждый раз провожу параллель между ним и театром, особенно театром XVIII века, где мы наблюдаем такое же отношение между изолированными ложами и общим пространством. Во всех своих постройках я всегда испытывал на себе очарование театра, хотя напрямую с театрами связаны только два моих проекта: театр Паганини на Пьяцца дель Пилота в Парме и Научный театрик, созданный в 1979 году.

К последнему я питаю особую привязанность.

Понятие teatrino [театрик] всегда казалось мне сложнее, чем teatro: оно подразумевает не только небольшой размер, но и атмосферу чего-то частного, особенного, что нехарактерно для «театра». Некоторые воспринимают слово «театрик» как ироническое или детское.

Но театрик (в отличие от театра) имеет не столько иронический и детский (хотя ирония и детство тесно связаны с театром), сколько особенный, необычный, почти тайный характер, усиливающий атмосферу театральности. Название «научный» возникло из множества причин: конечно, это смесь Анатомического театра в Падуе и Научного театра в Мантуе с научным преломлением памяти о кукольных театрах, которыми увлекался еще Гете в годы юности.

Театрики – это простые временные конструкции; разгар лета, время любви, время лихорадочное и неясное, летний театр, который будет разрушен осенью, – театр, мастерски выстроенный Чеховым рядом с убитой чайкой и пистолетным выстрелом. Это был именно театрик, в котором действие разворачивалось внутри жизни, а жизнь напоминала театральное действо, летнее, каникулярное.

Эти места, или театрики, представляли собой фрагменты и отдельные случаи; они не обещали других сюжетов, комедия никак не развивалась. И в этой моей работе облик здания определяет невольная навязчивая связь. Я не буду останавливаться на массе цитат, воспоминаний, наваждений, населяющих Театрик, но как не процитировать того, кто в каком-то смысле является его автором? Вот несколько строчек, которые Раймон Руссель посвящает Театру несравненных.

«Справа от меня, напротив середины ряда деревьев, возвышался, подобно огромному театру марионеток, красный театр, на фронтоне которого в два ряда сверкали серебристые буквы: “Клуб несравненных”. От них, как от солнца, венцом расходились во все стороны широкие лучи. Занавес был открыт, и на сцене виднелись стол и стул, словно в ожидании докладчика. На заднике висело несколько портретов без рам с пояснительной надписью “Избиратели Бранденбурга”».

Это законченный проект; автор сообщает нам, что театр явился ему в видении в четыре часа дня 25 июня, и, хотя солнце уже зашло, удушающий зной предвещал грозу. Театр был окружен огромным городом, состоящим из бесчисленного множества хижин.

Проект располагается в определенном времени и месте: около четырех, центр огромного города. Эту впечатляющую картину создают простые хижины, которых, впрочем, бесчисленное множество.

На фасаде Театрика – часы, которые не отбивают время. Они остановились на пяти: может быть, это те самые «около четырех» или легендарные пять часов, когда погиб матадор Игнасио Санчес Мехиас. И в Севилье во время Ферии, когда ровно в пять начинается коррида, часы на арене тоже не отбивают время.

Конечно, время театра не совпадает со временем, которое отмеряют часы. Чувства тоже находятся вне времени и повторяются на театральных подмостках каждый вечер, с впечатляющей точностью.

Но действо всегда связано с атмосферой театра (или театрика). И все это заключено в хрупкой деревянной конструкции: сцена, внезапная и непредсказуемая игра света, люди. Магия театра.

В своих последних проектах я следовал этим бесконечным аналогиям: безыскусные хижины и общежитие в Кьети, рисунки кабинок на Эльбе, пальмовые ветви на Страстной неделе в Севилье были частью системы, которую предстояло выстроить внутри Научного театрика. Он стал своеобразной лабораторией, где результат даже самого ясного опыта оставался непредсказуемым; механизм, повторяющий одни и те же действия, – самая непредсказуемая вещь на свете. И, кажется, ни один механизм не превзойдет в повторяемости типологию домов, общественных зданий, театра.

Конечно, конструктор вспоминал и другие театры, другие пространства, где театр охватывал собой и включал в себя весь город; это были каменные постройки, повторявшие строение ландшафта, создавая тем самым новую географию.

Но потом все это было утрачено.

Может, и к лучшему было не пытаться возродить эти моменты, начиная с Древнего Рима, а изобрести новый театр – театр как строго ограниченное место, подмостки, декорации, которые уже не пытаются ничему подражать, кресла, ложи, головокружительный вымысел, действия и персонажи, которые в бесконечном повторении оказываются отделены от разума и тела. Мир, который при первых же звуках оркестра погружает нас в магию театра.

Эти первые звуки знаменуют собой начало и наделены всем очарованием начала. Я осознавал все это, рассматривая пустые театры как навсегда покинутые конструкции, хотя на самом деле их пустынность мимолетна. Но этот краткий миг заброшенности так насыщен памятью, что именно он и составляет суть театра.

Построить театр; все исторические примеры этого я видел на паданской земле, и они смешивались и накладывались друг на друга, как оперная музыка на городском празднике: Парма, Падуя, Павия, Пьяченца, Реджо, а также Венеция, Милан и все паданские города, где театр зажигает свои огни в непременном густом тумане. Тумане, похожем на театральный спецэффект и проникающем в каждую миланскую галерею. И в тумане, как необыкновенное жилище, располагался театр; конечно, театр как образ жизни и представляет собой жилище. Но я замечал его простейшую форму и в других зданиях; в Бразилии, в маленьких городках, театр выделяется только своим тимпаном, небольшими особенностями фасада; иногда атмосфера театра ощущается в соборах, где ретабло напоминает сцену с декорациями, вокруг которой располагаются ложи.

Я задерживаюсь в таких местах, пытаясь постичь возможности архитектуры – измерить пространство, оценить структурные решения атриума, лестниц, лож, повторяющихся, расширяющихся и сужающихся переходов. Присмотревшись к величию и простору, мы обнаруживаем обманчивость пропорций, замечаем, что разные мотивы странным образом переплетаются и отбрасывают свой отсвет друг на друга. И, наверное, это смешение очарования и реальности – тоже часть магии театра.

Изобретение научного театра, как и любой театральный проект, – это подражание, и, как любой хороший проект, он должен стать машиной, инструментом, местом, благоприятствующим событию, которое может в нем развернуться. То есть он неотделим от своих сцен, моделей, комбинаторного опыта, а сцена превращается в верстак ремесленника или рабочий стол ученого. Этот театр экспериментален, как экспериментальна наука, но наделяет каждый эксперимент особой магией. Внутри него ничто не случайно, но и не определено раз и навсегда.

Дома в Мире, север Португалии, 1976

Я думал о двух комедиях, которые могли бы вечно переплетаться между собой: первая называется «Непримиренные», вторая – «Воссоединившиеся». Люди, события, вещи, фрагменты, архитектура – всегда есть некий факт, который им предшествует или за ними следует. Они пересекаются и взаимодействуют. Как в бергамских кукольных театрах, которые я помню по детским годам, проведенным на озере, в «Обрученных», всегда повторявшихся добросовестно и точно, нам показывали череду событий, в развитии которых всегда было нечто невозможное, а судьба персонажей, напоминая о принце Гамлете, была таинственным образом предрешена. Но каждый вечер озерный пейзаж в обрамлении подсветки и архитектуры обещал некую неопределенность, иную возможность.

В этом было притворство, но также и наука, и магия театра. Театр был и моей несколько стыдной страстью, в нем архитектура представляла собой задник, место, измеримую и переводимую в размеры и конкретные материалы структуру неуловимого чувства. Я всегда любил каменщиков, инженеров, конструкторов, которые занимались приданием формы, строили то, что создавало возможность для неких действий.

Но театр, может быть, один лишь театр обладает этой особой магической способностью преображать любую реальность.

Я строил театрик, где действо разворачивалось внутри жизни и где летнее театральное действо, время каникул превращалось в знак жизни.

Я спрашиваю себя, как времена года становятся частью архитектуры; я останавливаюсь мыслью на миланской галерее, в которую зимой проникает туман, на бразильской природе и зданиях, поглощающих любое частное пространство, на брошенных виллах на озере.

Анатомический театр, Падуя, 1594

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?