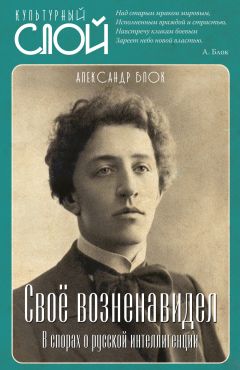

Текст книги "Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: История, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)

Люди нашего времени

Неискренние старания премьера Столыпина привлечь в министерство общественных деятелей не увенчались успехом – по-видимому, они не могли договориться относительно приемлемой для них правительственной программы. Спасителей отечества у нас не видать, разве на Красной площади в Москве бронзовый Минин. Но он молчит. Он как будто кому-то что-то напоминает, но тщетно: потомки Минина ничего общего с предками не имеют. Вспомнишь невольно «Думу» Лермонтова о том, что

Толпой угрюмою и скоро позабытой

Над миром мы пройдем без шума и следа,

Не бросивши векам ни мысли плодовитой,

Ни гением начатого труда.

И Лермонтов, и Фамусов со своей княгиней Марьей Александровной невольно приходят на ум, когда думаешь о «героях» сегодняшнего дня, которых зовут и никак не могут дозваться в министры, которые решились «обновить Россию мирными реформами» и все как будто оглядываются в то время, когда противная сторона стреляет из браунингов и идет коротать жизнь на Кару и в Сибирь. Россия превращается на наших глазах в какую-то «Республику Карла Маркса», и, пока наши обновители все шепятилятся, как бы им не измараться о министерский мундир Российской Империи, – голые марксисты, чего доброго, свезут куда-нибудь в старый сарай, в Археографическую комиссию, монумент Минина и воздвигнут на месте его бюсты Карла Маркса, Каутского и Энгельса и зажгут перед ними новые лампады. А обновители будут охать и охать: «Вот мы говорили», «вот, предвидели», «вот мы готовились спасать», но нам «помешали».

В чем же, однако, дело и зерно дела? Россия переживает неслыханный от начала истории ее перелом; правительство русское, эта осмеиваемая со всех сторон и со всех углов «бюрократия», сделала героическое усилие: отрекается от власти своей, от самовластия своего, видя, что действительно до хорошего это самовластие не довело Россию. И вот великим актом этого полуотречения от себя является наличный, действительно уже делаемый шаг к тому, чтобы смешать ряды свои с общественными и в парламенте, и, наконец, даже в администрации, как раньше в земстве. При чем тут «министерство» в его прежнем смысле? В их прежнем смысле министерства уже умерли. Теперь министерство – это тягость, это ответственность, это обязанность отвечать на самую ядовитую и бешеную критику, это вынужденность выслушивать оскорбительные слова, подозрения, упреки. Это – тяжелый крест в христианском смысле и пост часового около порохового погреба – в государственном смысле. Тут бездна шипов и ни одной розы. Пост этот всего на несколько месяцев и в счастливейшем случае на немного лет, не могущий ни обогатить, ни доставить титулов и почестей. Кому же он нужен, кроме страстотерпца, кроме действительно любителя Родины, который ради нее терпит все? Кроме пошлого глупца, никто не может и никогда не сможет упрекнуть человека, гражданина, члена партии: «Вы польстились на портфель министра». Уж какое тут польстились! Все равно, что взять змею в руки. Обольстительны теперь могут быть только должности директоров департаментов и самое высшее товарищей министра – должности, сохранившие свою стойкость в тихой заводи, где нет бурь, куда не доходит волнение. Итак, обновителям никто никогда не смог бы бросить и никогда не бросит серьезно упрека, что они «захотели попасть в министры», но все поняли бы ту очевидную истину, что они любят свое отечество и честно послужили ему в невыносимо трудную минуту, более: всякий понял бы, что они послужили доброю и незаменимою службою русскому конституционализму, чтоб упрочить новый государственный строй. Какие же соображения побудили их отказаться от предложенной им крайне ответственной, но вместе с тем и почетной роли?

Впервые опубликовано: «Новое Время». 1906. 22 июля. № 10903.

Нравственная смута как причина политической

Если справедливо и точно то, что сообщает сотрудник «Temps» о своей беседе с гр. Л. Н. Толстым относительно теперешнего положения России, то диагноз великого писателя действительно попадает в самый центр дела. В России нет «власти и авторитета» (pouvoir et autorite). Так как, однако, это не есть мелькнувшее в беседе выражение, а самая тема беседы, дальше развиваемая, то невозможно допустить ошибку или обмолвку в передаче центрального понятия. Суждение это Толстому бы труднее выразить, чем кому-либо, ибо он сам немало сил, и каких сил! – приложил к борьбе с двумя началами жизни, недостаток или, точнее, страшное ослабление которых так болезненно ощущается во всей России. Ослаблено давление атмосферы, и разразился ураган. Точь-в-точь как случается это в физической природе в лесах, в пустынях, над океаном.

Нет ни «мочи», ни «святыни» – так можно перефразировать определение Толстого. И разразилась революция именно как хаос, как невероятный подъем индивидуальностей, из которых, не чувствуя над собою общего морального давления, каждая ощутила себя и царем, и законодателем, и попом, и Богом. «Если Бога нет, то как же я не Бог», – говорит Ницше, и у Достоевского это же самое говорит в «Бесах» характерный маньяк Кирилов, этот ницшеанец до Ницше. Когда не ощущается более как дорогая святыня, дорогая и несколько страшная по неясности природы и древности установления – родительство, семья, свой кров, свой дом, все целое общество, государственность, церковь, закон и мораль, образованность и культура, то, конечно, наступает такой порядок вещей, при котором взрослые или старые люди еще держатся на ногах в силу привычки и крепости, но все юное, образующееся, растущее, что только готовится наживать привычки и навыки, валится с ног, барахтается почти в конвульсиях. И этот ужас мы видим воочию в своих домах и на улицах. В июне был характерный случай, мелькнувший в хронике происшествий: в магазин на Литейном проспекте, где были покупатели, ворвался запасный и с криком «Закрывайте магазин! Приказано закрывать магазины! Объявлена забастовка» бросился гасить лампы, обрывать телефон и выталкивать вон приказчиков, как и покупателей. С ним едва справились и связали. В Гатчине в июле месяце гимназист младших классов где-то достал револьвер, – может быть взяв из стола у отца, тихого буржуа, думавшего защититься им при случае, – и начал среди перепуганной семьи и прислуги отчаянно размахивать им, крича: «Я революционер и перестреляю всех, кто подойдет ко мне!» Так как никаких врагов около него не было, как и в первом случае никакой забастовки не было в городе объявлено, – то оба случая представляют собою собственно моментальное помешательство или исступление на почве ожидания, – ожидания или, может быть, и желания. Кто помнит в «Войне и мире» эпизод взятия французами Смоленска, помнит, вероятно, хозяина лабаза, который все не верил, что французы дойдут до ихнего Смоленска, но, когда бомбы начали разрываться на улице и все стало очевидно, – пришел в исступление и с воплем: «Решилась Рассея» – начал рубить топором все в своей лавке. Накануне при толках, что вот-вот французы подходят, он реагировал на это тем, что без всякой причины больно исколотил свою жену. Вообще психология населения представляет самые разные степени устойчивости: и в эпохи, подобные нашей, когда психика колеблется особенно сильно, огромный процент людей теряет всякое равновесие и творит вещи, поистине неслыханные и невиданные.

Вся литература русская, уже более века, увы, была сплошь почти отрицательная! Все боролось против того, что назвал Толстой, – против pouvoir и autorite. Боролись меланхолически, с грустными нотами в голосе, – в песне, в рассказе, не говоря уже о публицистике, и от этого-то грустно-бессильного, страждущего тона, побежденного, и безнадежно побежденного, действие этой литературы было еще могущественнее. «Все русское грустно! Все русское безнадежно!» – так формулировали западные наблюдатели. Собрался громадный запас горечи, какой-то беспредметной, гуманной, неопределенной; неопределенной, т. е. беспредметной. Все шло в раздражение, щемящее, тоскливое. И все это текло, ползло, летело на… autorite, pouvoir! Летело – безнадежно, с мыслью о своей смерти, о гибели или дома в злой чахотке, или в Шлиссельбурге. Вдруг события двух последних лет создали возможность, моментально перешедшую в уверенность, не погибнуть, а погубить, не сломиться, а сломить, не разбиться, а разбить. Все пассивное, хмурое, безнадежное, все болезненное и чахоточное рванулось с такою силой вперед, как бы надеялось вместо грустной «Истории одного города», начертанной Щедриным, получить себе волшебную биографию Аладина! «Все сразу будет получено, найдено, осуществлено!» Никакого авторитета позади, зато – неслыханные авторитеты впереди, авторитеты мечты, надежды, самой безумной фантазии, маниакального бреда. Вчера – нуль, сегодня – скверно, завтра – все! Можно представить себе, как хорошо править социальным кораблем при этом расположении психических стихий. Собственно, управление почти невозможно. Все дело заключается в удержании равновесия. Требуются огромные силы не для того уже, чтобы куда-нибудь привести корабль, но чтобы просто не дать рулю и не дать волнам, совершенно стихийным и безумным, опрокинуть тысячелетнюю постройку на бок. При этом положении мы считаем совершенно мелким зубоскальство над autorite и pouvoir, которые все же стоят у руля, и только тем, что они этого руля из рук не выпускают, считаем их не мало делающими. Вспомним мещанина в Смоленске с его воплем: «Решилась Рассея», с его топором, остервенением. Безумцы, кричащие против «тирании» власти, не догадываются, что в минуту, как ее бы не стало, взяла бы топор вся Россия, весь ее черный стомиллионный слой, неученый, нечесаный, ужасный, сумасшедший, отчаявшийся, и с криком: «Решилась вера», «Решился Бог», «Решились мы все животов своих» – бросился бы… на кого? как? Прежде всего он сам, народ, не захотел бы и не смог бы решить этого, – прямо не захотел бы разбираться в этом, – как и тот мещанин, столь проницательно угаданный Толстым, столь пластически показанный. Вот какого медведя зовут на себя те, кто все еще точит молодые зубы около старых pouvoir и autorite.

Впервые опубликовано: Новое Время. 1906. 13 сентября. № 10956.

О народной душе

Меня спрашивают: что значит тот «метерлинковский свет» в душе народной, о котором я заговорил в статье «Около народной души»; и продолжают: «О народной душе говорили и славянофилы, говорили, что мы должны учиться у народа; но как учиться и чему учиться – этого они никогда не умели толково объяснить. Может быть, вы продолжите и разовьете свои мысли?»

Говорить о трудном чрезвычайно трудно; но как, переходя от арифметики к алгебре, учащийся испытывает трудности, плачет, бьется, но зато потом вознаграждается тем необыкновенно ярким и всеобнимающим светом, какой из алгебры проливается на всю область математики и, между прочим, на самую арифметику, – так вечно учащееся человечество и вечно учащееся, например, наше общество не должно останавливаться перед темами очень трудными, не обещающими дать скорый результат.

Скажу по правде: слова о «метерлинковском свете» в душе народной я написал как-то ощупью, не очень ясно сознавая; что они значат, но с неодолимой силой чувствуя, что так надо написать. Бывает так с писателями, что пальцы часто пишут, и очень уверенно, как бы говоря: «А ум потом догадается». И догадывается. Когда я упомянул о Метерлинке, то имел в виду одну его пьесу, где смерть родного человека происходит за стеной и его близкие и друзья ее не видят; а между тем что-то прокралось в их душу, и душа эта и знает, и не знает о смерти[26]26

Пьеса «За стенами дома» (1894) в первом томе Сочинений М. Метерлинка в 3 томах (СПб., 1907), к которым Розанов написал предисловие.

[Закрыть]. Вот эти состояния, где человек и «знает», и «не знает», где что-нибудь и «есть», и «не есть» (смерть завтра, смерть далеко), я и назвал условным термином «метерлинковские состояния». А душу, способную к таким восприятиям, даже способную просто к вере в возможность у других таких состояний, – я назвал «метерлинковскою душою». Все это, разумеется, условно, и, раз выразив мысль свою, – можно оставить Метерлинка и в стороне.

Знают ли многие, что в самый час Цусимского боя в Петербурге некоторые знали, что там «все провалилось»? До телеграмм, до известий. Встревоженные слова: «Мы не разбиты, не неудача, – а погибли почти все суда», – эти слова я слышал в памятное утро и успокаивал, не веря им, зная хорошо, что невозможно этого знать теперь еще (в тот час). Но поверившие были страшно беспокойны, и не было средств их успокоить.

Это – частность, крупинка. Это тот случай, – берем опять аналогию из арифметики, – где одно целое число не делится на другое целое число, и это открывает ученику сущность и неизбежность «дробей»; это тот случай «непрерывных дробей», который открывает ученику возможность странного, бесконечного приближения к чему-то, чего, однако, вечно возрастающая величина никогда не достигнет. Ведь и такие дроби вовсе не представимы «для разума»; рука производит вычисления, пишет и пишет периоды в дроби; а ум давно уже потерял силу следовать за производимым вычислением, он «не понимает», «не видит», «не представляет» того, что происходит в вычислении и что на самом деле есть.

Позитивизм как философия и его социальные отражения, все эти «марксизмы», «социализмы» и «исторические материализмы», похожи на арифметику целых чисел, без догадки о том, что некоторые из них не делятся друг на друга, без знания «дробей» и «бесконечностей». Все эти рассуждения, что «накорми человека, и он счастлив будет», каковые составляют альфу и омегу экономики и материализма, сочинены точно не людьми, а какими-то коровами, которые, кроме своих двух желудков и своей жвачки, ничего не знают. Оговорюсь: весь этот материализм только и поддерживался теми сухощавыми и еще худшими, злыми господами, которые возражали экономистам: «Ну, что кормеж: есть небесная пища, и вот пусть народ ею питается». Эта нравственная фразеология христианства по существу глубоко безумна, безжалостна к народу. Но экономисты, повалившие или почти повалившие христианство, все-таки ничего не могут сделать с тем, что называется «христианским светом» или, как я предпочел бы назвать, с этим странным, особенным светом души человеческой, в силу коего она тоскует во всяческом «объедении», а иногда на сухом хлебе испытывает невероятные восторги. Вся поэзия, все люди поглубже знали это:

Или:

А уж на что, казалось, Некрасов был реалист. Довольствоваться бы успехом, деньгами, славой! Больше этого ничего не могут дать человечеству экономисты. Но этого так мало!! И вот это «так мало» опрокидывает назад всех Марксов, Энгельсов, Фохтов и всю премудрую фалангу XIX века, которая, двинувшись, действительно разрушила христианскую цивилизацию, по крайней мере, потрясла столбы: но потрясла – чтобы умереть в бессилии самой.

Оглянусь на литературу. Действительно поразительное явление, что «нигилисты» зачитываются декадентами, – явление неожиданное, которого никто не сумел бы предсказать, – на самом деле, конечно, свидетельствует о глубоком внутреннем умирании всего этого движения, охватившего русскую жизнь со второй четверти XIX века. Нигилисты, которых скоро придется именовать «последними нигилистами», как есть «последние могикане», недаром зашевелились везде, забеспокоились, начали издавать целые книжки и сборники против этого поразительного слияния нигилизма с декадентством. Плохо то, что с декадентством-то нигилисты связываются скверным, и все это есть действительно скверное и печальное явление. Но ведь смерть когда же красива? Умирают в безобразии. Бациллы тифа, с которыми я сравнял бы декадентов, охватят давно подточенный организм старческого нигилизма: и в той общей яме, в которой закопают труп, скроются и бациллы, и «бывший Иван», декадентство и нигилизм. Бесспорно, что атмосфера идет к очищению: лет через 8–10 не останется на Руси ни декадентства, ни нигилизма. Я думаю, – выигрыш большой.

Вернусь к теме. Алгебра выше арифметики, и народ наш хотя и безграмотен, однако так как несет в себе по преемству очень древнюю культуру, то он имеет и душу в себе, так сказать, существенно алгебраическую, «темную», «метерлинковскую», тогда как наши нигилисты и, в сущности, все образованное общество, которое есть, конечно, общество нигилистическое, – живет, так сказать, душою арифметическою и дальше «целых чисел» никакого счета не знает. Народ, например, имеет «суеверия»: такой прелести, – и глубокой прелести, – общество не знает. Народ испытывает страхи, предчувствия; гадает: «Что значит, что комета пришла». Он различает лицо неба, – ну, путает, а все же что такое там чувствует; не астролог он, не вавилонянин, а сродни этим мудрецам. Знает «зорьки» и что значит алая заря и бледная, что значит – «солнышко закатывается в облако» и «закатывается в чистой лазури». Наше же «общество» давно вместо всяких зорек зажгло керосиновый свет, а по вечерам только ходит на бульвар «ловить бабочек» или собирается на конспиративные квартиры. Все это так плоско и, наконец, так глупо, – что куда до народа. Даль собрал «поговорки» русского народа; нуте-ка, соберите «поговорки» общества! Ничего не выйдет. Никому не интересно.

Это и показывает разную меру души. Народ наш развитее общества, а общество только смышленее его, т. е. и осведомленнее, и немножко плутоватее. Счет не в пользу общества.

Есть понятие «трогательное». Что такое «трогательное»? Это и не ум, и не знания, и не глубина души, не только глубина. Народ имеет более «трогательную» душу, чем общество: и это, кажется, все чувствуют, что высказывается в том, как все жалеют народ, простолюдина, как относятся к нему ласково, как склонны прощать его в заблуждениях, в ошибках, в грехах. Народ – «трогательное» существо, а вот общество и «интеллигенты» почему-то не трогательны. Это тоже все чувствуют. Почему? Интеллигент – какое-то бедное существо, неразвитое, хоть вечно хлопочущее, подвижное и осведомленное. «Его не так жалко». В простолюдине «полон образ Божий», как-то закруглен, закончен, очень насыщен внутренним содержанием; а интеллигенту всего этого не хватает. Толстой не станет рисовать интеллигентов, не наполнит ими роман: а «простыми людьми», от генералов до мужика, простыми – он наполнил «Войну и мир». Достоевский почти только интеллигентов и рисовал, но посмотрите же и согласитесь, до чего от этого сюжета его живость искривлена, судорожна, запачкана и отчасти порочна! Сколько крови и распутства!

Славянофилы и бывшие «почвенники» (Данилевский, Страхов, братья Достоевские) звали «прикоснуться к народу и исцелиться им». Мне же кажется, нужно просто войти в душу народную, даже не столько с медицинскими, сколько с осведомительными целями: и оглядеться в ней, как Аладдин осматривался в подземелье. Ибо есть много чудных и интересных вещей в ней, удивительных именно для знания нашего. Народ совершенно иначе чувствует природу, чем мы; совершенно имеет другое представление о жизни человеческой, о судьбе и назначении человека. Наши богословы, если бы начали прислушиваться к мнениям народа о «совести», о «Боге», а не только читать пергаменты Симеона Полоцкого, – совершенно заново могли бы построить свои «богословия», довольно жалкие. Это все примеры. Народ имеет хороший «глазок» на все, имеет хорошие «меры» в душе; имеет здоровое нравственное обоняние. Ну, куда его «спасать» марксистам, этим великовозрастным ребятам, которые на каравае хлеба чертят рабство небесное? Плохие чертежи и совсем плохие чертежники.

К этой теме я позволю себе и еще вернуться.

Впервые опубликовано:Новое Время. 1908. 28 апреля. № 11593.

Мережковский против «Вех»[29]29

Это первая из трех статей В. В. Розанова, посвященных «Вехам». Оценка В. В. Розановым сборника «Вехи» была неизменно положительной, несмотря на то что позднее, в «Уединенном», он писал: «Из авторов «Вех» только двое – Гершензон и Булгаков – не разочаровали меня» (Розанов В.В. О себе и жизни своей).

[Закрыть]

В душе человека большой образованности, большой начитанности, наконец, многих переменившихся собственных переживаний всегда существует как бы склад идей, образов, точек зрения, сравнений, из которых в данную минуту он может выбрать любое, ему понадобившееся или ему в данный вечер или утро нравящееся, и, немного погрев на сальной свечке, показать его перед людьми как пыл сердца, сегодняшний пыл… Читатели или слушающая публика всегда будут обмануты, не различая горячего от подогретого.

Говорит человек громко и жестикулируя. Из начитанных сравнений он выдергивает одно, особенно яркое, патетичное, и по узору этого сравнения лепит собственные слова, выходящие из вялой полуумершей души. И вялая, полуумершая душа кажется горящею необыкновенно ярким и благородным пламенем. Кто же в душном зале разберет, что это горит чужое сравнение, что около него стоит бледный и бессильный человек, который совершает собственно художественный плагиат, софистический плагиат… Все, взирая на престидижитатора[30]30

Цирковой фокусник, пользующийся «ловкостью рук»; то же, что манипулятор.

[Закрыть] фраз, говорят: «Вот пророк!»

Подобное зрелище, обманчивое и грустное, представил Д. С. Мережковский в последнем религиозно-философском собрании, опрокинувшись на авторов сборника «Вехи», гг. Булгакова, Бердяева, Изгоева, Гершензона, Кистяковского, Франка, Струве. Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками[31]31

В. В. Розанов пересказывает содержание доклада, прочитанного Д. С. Мережковским на заседании Религиозно-философского общества 21 апреля 1909 г. и позднее переработанного в статью «Семь смиренных».

[Закрыть]. Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали. Всякий блеск очаровывает, ослепляет. И почти час прошел после чтения, когда я подумал: Боже мой, да ведь это все говорил Достоевский, а не Мережковский. Это – Достоевский блестел, а Мережковский около него лепился. Ведь то же самое сравнение, которое он взял у Достоевского, можно повернуть против него самого, Мережковского. Лично Достоевский так бы и поступил: кто же не помнит, как в «Дневнике писателя» он выступил в защиту… мясников Охотного ряда, побивших в Москве студентов; он говорил, что и Кузьма Минин-Сухоруков, спасший из Нижнего Москву, был тоже мясной торговец[32]32

В. В. Розанов ошибается: «в защиту мясников Охотного ряда» Достоевский выступил не в «Дневнике писателя», а в письме «Студентам Московского университета», опубликованном в газете «Русь» 14 февраля 1881 г. Студенты Московского университета (Ф. Самарин, С. и Д. Свербеевы, Д. Некрасов, П. Милюков, Н. Долгоруков) обратились к Достоевскому с просьбой публично изложить свои взгляды по вопросам о взаимоотношениях народа и интеллигенции. В письме студентов, в частности, был затронут инцидент, имевший место в Москве 3 апреля 1878 г., который подробно освещали все газеты: в тот день большая группа студентов Киевского университета, высланных в различные губернии, в сопровождении многочисленных московских студентов, встретивших их на Курском вокзале, двигалась по московским улицам к центру. У Охотного ряда мясники и торговцы набросились на студентов и стали их избивать. Отвечая своим корреспондентам, Достоевский писал: «…вот и вы сами, господа, называете московский народ «мясниками» вместе со всей интеллигентной прессой. Что же это такое? Почему мясники не народ? Это народ, настоящий народ, мясник был и Минин. Негодование возбуждается лишь от того способа, которым проявил себя народ. Но, знаете, господа, если народ оскорблен, то он всегда проявляет себя так». Следует отметить еще одну неточность В. В. Розанова: правильно фамилия героя народного ополчения 1612 г. читается «Минин-Сухорук».

[Закрыть]. Вообще народный и антиинтеллигентный характер воззрений Достоевского бесспорен. Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им… не недвижного мертвеца, а его духовных и пламенных детей, его пламеннейших учеников.

В Москве вышел сборник «Вехи».

Понятие о нем дал А. А. Столыпин в своей заметке[33]33

Имеется в виду статья А. А. Столыпина «Интеллигенты об интеллигентах» (Новое время. 1909. 23 апреля).

[Закрыть]. От себя я скажу, что это – самая грустная и самая благородная книга, какая появлялась за последние годы. Книга, полная героизма и самоотречения. Кто знает Достоевского и помнит его «Бесов», тому я все объясню, сказав, что авторы «Вех» с поразительной подробностью и точностью повторили судьбу и исповедание благородного Шатова, который, залезши в самую гущу революционеров и революции, потом отошел от нее, грустно, в раздумьи… Достоевский представил суд и убийство этого Шатова революционерами. Мережковский, конечно, помнит, как в мокрую московскую ночь поручик Эркель, подскочив, приставил дуло револьвера к виску полубольного Шатова, курок хлопнул, и все было кончено. Этот поручик Эркель был полусвятой маньяк: по ночам он зажигал лампадку перед портретом Огюста Конта и молился ему[34]34

Рассказывая, очевидно по памяти, эпизоды из романа Достоевского «Бесы», Розанов допускает целый ряд неточностей и искажений. «Петр Степанович (Верховенский, а не Эркель!) аккуратно и твердо наставил ему (Шатову) револьвер в лоб, крепко в упор и – спустил курок». В это время Эркель держал Шатова за локти (там же). Кроме того, Эркель не был поручиком и не зажигал лампадку перед портретом О. Конта. В романе рассказывается об одном «подпоручике», который, получив «словесный выговор» от своего командира, «не вынес выговора… и изо всей силы укусил его в плечо…» После этого, разрубив хозяйские образа топором, «в своей… комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешотта и Бюхнера (а не Огюста Конта!) и пред каждым налоем зажигал восковые церковные свечки». Кроме того, действие романа «Бесы» происходит не в Москве, а в провинциальном городе. Эти ошибки, впрочем, не снижают уничижительного смысла, заложенного Розановым в сравнение Мережковского и Философова с Эркелем. «Эркель, – по характеристике «рассказчика» романа «Бесы», – был такой «дурачок», у которого только главного толку не было в голове, царя в голове; но маленького, подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости… маленькие фанатики, подобные Эркелю, никак не могут понять служения идее иначе, как слив ее с самим лицом, по их понятию, выражающим эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый Эркель, быть может, был самым бесчувственным из убийц, собравшихся на Шатова…».

[Закрыть]. Словом, был «идеалистом», вот как Мережковский и Философов… Но он и все друзья его были люди холодные, бездушные, с рыбьею или лягушачею кровью. Мозговые теоретики, без чистой и горячей крови.

Чистая кровь, какую нес в себе Шатов, она отошла в сторону… Ушла к народу, возвратилась «в быт». Вот судьба и будущее нашей революции. О ней, с год назад, я выслушал лучшее замечание одного нашего маленького декадента, Е. П. Иванова[35]35

Евгений Павлович Иванов (1879–1942) – писатель, знакомый B. В. Розанова.

[Закрыть]. «Достоинство русской революции, – сказал он задумчиво, – заключается в том, что она не удалась». Он хотел сказать, что русские могут начать безобразие, но не могут его кончить, не по бессилию, но по сердцу, по нравственному содроганию. Революция бесспорно заключает в себе жестокое, лютое, хотя бы даже и справедливое. И довести до конца «казнь действительности» русские не могут уже оттого, что вот между ними, между самыми суровыми революционерами или радикалами, вдруг показываются Шатовы или авторы «Вех». И все расплывается, расседается.

И слава Богу. Если прогресс жесток – я не хочу прогресса; если прогресс жесток – мы, русские, лучше будем сидеть в старой избенке и жевать черствый хлеб.

Как глубокомысленный Е. П. Иванов сказал, что «революция оправдалась в том, что она не удалась», так я добавлю об интеллигенции: над черствой бесчувственностью ее и черным бесстыдством ее можно было бы поставить крест, не появись «Вехи»; но эти русские интеллигенты, все бывшие радикалы, почти эсдеки, и во всяком случае шедшие далеко левее Мережковского, Философова, Розанова, когда-то деятели и ораторы шумных митингов (Булгаков), вожди кадетов (Струве), позитивисты и марксисты не только в статьях журнальных, но и в действии, в фактической борьбе с правительством, этим удивительным словом в сущности о себе и своем прошлом, о своих вчерашних страстнейших убеждениях, о всей своей собственной личности вдруг подняли интеллигенцию из той ямы и того рубища, в которых она задыхалась, в высокую лазурь неба. Раз появились «Вехи», Шатов, – значит, русская интеллигенция жива. Да и не только жива, а перед нею лежит громадная будущность, лежит безграничная дорога.

Нравственный позор революции и интеллигенции заключался в ее хвастовстве, в ее бахвальстве, в ее самоупоении. Это было какое-то дубовое самоупоение, которого не проткнешь. Все «мертвые души» Гоголя вдруг выскочили в интеллигенцию, и началось такое «шествие», от которого только оставалось запахнуть дверь. Все, от чего погибло христианство, – это бахвальство попов, это самоупоение митр[36]36

Митра – головной убор православного епископа, надеваемый при полном облачении.

[Закрыть], это «непогрешимость» их, – очутилось вдруг в багаже эсдеков, кадетов, интеллигентов и проч.

Смрад, ужас и «затворяй ворота». Ибо победить это «триумфальное шествие» кто же мог?!.

И вдруг погребальные «Вехи»… Это – как чистый понедельник после масленицы; великое покаяние: «Господи владыко живота моего…»

Вдруг все оказалось спасенным. Спасенною оказалась именно интеллигенция. Русскому народу, глубоким частям русского общества и наконец русскому государству не в его concretum[37]37

Реальный, определенный, конкретный (латынь)

[Закрыть], которое или ничтожно, или порочно, но в его idea, которая ведь остается же, вдруг всему этому оказалось возможным с кем-то говорить в образованных кругах, с кем-то взаимодействовать среди студенчества и профессоров, среди писателей; вдруг оказалось возможным откуда-то звать людей на помощь.

Ибо ведь государство-то наше, страна наша – захудалы, несчастны.

Звать ли людей оттуда, откуда идет только ненависть, проклятие? Да и что за охота менять Держиморду на Петрушу Верховенского? Ведь этот «согнет в дугу» почище Держиморды. Ведь он кушал холодную курочку в самый час самоубийства, по его подговору, благородного Кириллова[38]38

Имеется в виду эпизод из шестой главы третьей части «Бесов»: придя к Кириллову, чтобы получить от него предсмертное письмо, в котором тот брал бы на себя убийство Шатова, Верховенский обнаружил у него остывшую курицу с рисом «и с чрезвычайной жадностью накинулся на кушанье; но в то же время каждый миг наблюдал свою жертву».

[Закрыть].

Кстати, Достоевский своими «Бесами» написал то самое, буквально то, что написали профессора и полупрофессора «Вех», написали не гениально, хотя и с талантом, но, главным образом, написали в высшей степени чистосердечно, мужественно, прямо, резко. Кстати, они искупили и «профессоров», которых давно как-то и называть стало неловко без кавычек.

Были «профессора»… Но появились «Вехи» и стали – профессора.

Была «интеллигенция»… Но после исповеданий братьев наших в «Вехах» мы можем говорить, что у нас действительно есть… образованный, прямой, русский класс…

Вовсе Булгаков и другие не зарезали русскую интеллигенцию. Они сами зарезались. И воскресли. Погреблись и ожили. Как это специалист по «христианским делам» Мережковский[39]39

Д. С. Мережковский был лидером «нового религиозного сознания» (богостроительства), сторонником которого был и Розанов. Кроме того, Мережковский – автор известной трилогии «Христос и Антихрист» и многих других произведений на религиозно-христианские темы. Все это и дает Розанову повод с иронией назвать Мережковского «специалистом по христианским делам».

[Закрыть] этого не понял? Не оценил, не почувствовал. Но дело в том, что и христианство для него одна из пережитых идей, которую он престидижитаторски выдергивает там и здесь последние 2–3 года для красоты и эстетического украшения своей личности. Все уже холодно и помертвело в том «складе» чувств, «амбаре» былых настроений и умерших целых цивилизаций, каковой изображает собой новейший Аполлоний Тианский, или польско-русский новейший Товянский…[40]40

Аполлоний Тианский (I в.) – полулегендарный божественный мудрец, колдун и шарлатан, своего рода Калиостро античности.

Анджей Товянский (1799–1878) – польский мистик, оказавший значительное влияние на А. Мицкевича.

[Закрыть]

Как же он поступал с этими шестью интеллигентами – Шатовыми? Немногим лучше поручика Эркеля…

При хохоте зала он их пинал ногами, бил дубьем – безжалостно, горько, мучительно. Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный… Дмитрий Сергеевич горел звездою над болотными огоньками «Вех». Это нечестное дело нельзя было делать прямо… И он делал это косвенно, воспользовавшись сравнением Достоевского, абсолютно не шедшим к делу, абсолютно обратным делу.

Что такое эти шесть[41]41

Ошибка Розанова: «Вехи» написаны семью авторами. В данном случае название статьи Д. С. Мережковского «Семь смиренных» не могло мнемонически ничем помочь Розанову, так как само это название появилось позднее. По-видимому, Розанов здесь и далее, говоря о «шести» авторах «Вех», постоянно забывает Б. А. Кистяковского, с которым он не был знаком лично.

[Закрыть] интеллигентов, составивших «Вехи»?.. Абсолютно бессильны и слабы, как Шатов: у них нет того имени, которым обладает Мережковский, нет готовых к услугам столбцов газет. Они именно написали сборник, исповедание от себя, книгу. Кто же книги в наше время читает? Читают газеты. К их услугам нет и религиозно-философских собраний.

Но Мережковский перевернул все дело: русскую интеллигенцию, могущественную, владеющую всею печатью, с которою очень и очень считается правительство, которая представляется все-таки не маленькою вещью – восемью университетами, – он представил плачущею, жалкою лошаденкою в сне Раскольникова, которая везет воз с сидящими на нем пьяными озорниками-мужиками (Россия – в сравнении Мережковского), и вот они, эти пьяные мужики, сперва секут до изнеможения эту клячонку-интеллигенцию, затем секут ее по глазам, больно, мучительно; и она везет, но нет сил – остановилась. И тогда один подходит и ударяет ее железным ломом[42]42

Имеется в виду эпизод из «сна Раскольникова», о котором см. прим. 2 к статье Д. С. Мережковского «Семь смиренных».

[Закрыть].

Клячонка пала.

Клячонка издохла.

«Так жестокие люди, эти Струве, Булгаков, Бердяев, Изгоев, Гершензон, удар за ударом наносят дохлой клячонке-интеллигенции».

Свалилась, пала… И Мережковский, маленький и страдальческий, бегает около лошаденки, ласкает, целует ее в глаза и жалуется на тех грубых, жестоких мужиков.

«Браво! Браво! Браво!» И я кричал «браво». Ну, что же: талант обманывает.

Но как грустно, что даже слезы, все, все, и «вздохи матери», и «скорбь друга», все, чем живут цивилизации и тепел каждый дом, – тоже пошло на грим актера, на пудру актрисы. Есть ли религия, когда молитвы читает актер, и «даже лучше священника»… Страшно и жутко жить на свете.

Против «Вех» кричал и Столпнер[43]43

Борис Григорьевич Столпнер (1871–1937) – социал-демократ с 1902 г., впоследствии советский философ, переводчик сочинений Гегеля на русский язык.

[Закрыть], практический социал-демократ: маленький, лысый, красный, как вареный рак, он стал совсем спиной к публике и кричал на тут же сидевшего и наклонившего низко голову Струве. Это было хорошо. Отчего не хорошо? Сцепились два интеллигента, прямо за волосы, без фраз. Он кричал об англичанах, об Изгоеве, об онанистах (буквально), всех проклиная и защищая русскую интеллигенцию как героическую, как носительницу идеала и вечного улучшения. Тряс скрюченными, кажется немытыми, пальцами. И признаюсь, я не знал, кто мне больше друг и близкий, Струве или Столпнер. Но я почувствовал, что в обоих их интеллигенция оправдана и жива.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.