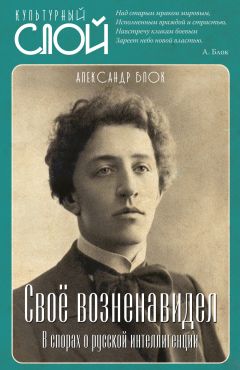

Текст книги "Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: История, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)

Наша русская анархия

«Не пробил час», чтобы, как ангел или демон, вошла в нашу душу идея «государственности…».

Мы а-политичны, вне-государственны…

Такого глубочайше анархического явления, как «русское общество» или вообще «русский человек», я думаю, никогда еще не появлялось на земле. Это что-то… божественное или адское, и не разберешь.

В конце концов ведь это и отлично… Для литературы, для самого общества… Для свободы нашей, для художественных даров… Мы, русские, все немножко «музыканим»… Бредут богомольцы в Киев – по дороге смотрят города, монастыри, храмы… реки, горки… людей, торговлю, промыслы. В сущности, это они «музыканят»… Один профессор Московской духовной академии живет в крестьянской хибарке, среди книг: и все думают, что он «молится», а он в самом деле «музыканит». Я пишу статью и «музыканю»; читатель читает ее и «музыканит»; жена приятеля флиртирует, т. е., конечно, тоже «музыканит». И все на Руси «музыканят» и, кроме «музыки», ничем в сущности и не занимаются. Т. е. все занимаются вещами сладкими, личными, душевными…

Над вымыслом слезами обольюсь…

И может быть на мой закат печальный

Любовь блеснет улыбкою прощальной…

Так сказал Пушкин. Поставив вымысел и любовь в одну категорию, он и выразил сущность российской или всероссийской «музыки», как некоего сладкого ничегонеделания, но в высшей степени художественного. За русского анархиста-художника я «душу прозакладываю», потому что ничего милее его, душевнее его, до некоторой степени углубленнее его не знаю. Здесь я подошел к самому тоненькому-тоненькому корешку русской литературы, на коем единственно она вся и целиком и выросла. Здесь ее корень, здесь ее сущность:

1) Мы глубочайше аполитичны,

2) Потому что мы глубочайше интимны.

Это – следствие и причина, выпуклость и вогнутость одного зеркала.

Хочешь получить «настоящую государственность», – «империю Бисмарка», победы, блеск, славу – простись с литературой. Ну, какая теперь литература в Германии? Для горничных и барынь, похожих на горничных. Не унтер-офицеры же и не аккуратнейшие почтовые чиновники станут читать литературу. Им «не до стихов», серьезно «не до стихов». Они «делают свое государство»: а это трудно, хлопотливо, заботно… На это весь ум и душа уходят; а в истории, как и в промышленности, царит закон специальности и «разделения труда».

Мы, русские, «музыканим» и ни малейше «государства не делаем», – «черт бы его побрал». В этом «черт бы его побрал» и лежит весь нерв русской духовной жизни. Правда, мы кричим на министров (в душе) и дергаем их (в печати) за вожжу, как невезущую клячу: «ну, поезжайте, везите нас», «не везут, – опять стоп: ха, ха!» – «они бесхвостые», «они без гривы», «их на живодерню надо»… Но мы не то чтобы уж очень тоскуем по неедущему возу, на котором сидим, а так, просто, «галдим» и, в сущности, в этом галдеже тоже «музыканим». На самом деле, в глубине вещей, нам что «воз», – мы «не Бисмарки», «не канальи»: нам вот «поспеть бы к праздничку в город» или «доехать до ближнего кабачка», – где «музыка» разнообразнейшая: и пляс, и карты, и зелено вино, и «жена ближнего», рас-кра-са-ви-ца, и «обедня с хорошими певчими», все российские удовольствия, которых у немецких парикмахеров не водится…

Я немножко грубо беру дело, – грубыми словами: на самом деле оно тоньше, углубленнее, нежнее, более страдательно. Углубленности, субъективности, интимности русской души, «хорошей русской души» – и предела нет, нет ей ограничивающего горизонта… Это что-то небывалое. На этой «небывалости» и раскинулась золотая русская литература, прекрасная и благородная даже в заурядных своих явлениях. «Немножечко души» везде у нас скажется, в каждом даже неудачном стихотворении, в плохо рассказанной повестушке. Все это золото и есть золото нашей интимности, нашей нежности, нашего чутко слушающего уха и зорко смотрящего глаза. Словом, «музыка» везде есть…

Потому что мы а-политичны.

Потому что мы анархисты.

Потому что мы говорим: «а черт бы его побрал» о всем, в сущности, кроме своих удовольствий, кроме своего «душевного», своего «милого»…

От Бога до кабака.

Здесь нельзя избежать грубого, грубых слов: потому-то грубым переполнена наша жизнь, грубое попадается на каждом шагу, муча до боли, до крика. Но не замечается, что это «грубое» есть в сущности «неубранное», т. е. чего «не убрало начальство», а «начальство» не убрало этого потому, что оно взаимной системой рычагов «не подтянуто», слабо, «как все мы», и вечно, по соседству, заражается от нас же, т. е. от народного и общественного моря, чертами анархичности, безволия и в последнем анализе «музыки».

В конце концов дело дошло до того, что «музыканят» и чиновники… между молитвой и кабаком. Украдкой, потихоньку. Ведь и чиновники русские, – решительно все без исключения, – говорят «черт бы их побрал» о ранге следующего над ними начальства.

«Музыка» всеобщая…

Но от которой решительно государство не может не разваливаться. Это и есть «теперешнее положение русских дел», – да, в сущности, «положение» их и за весь XIX век, когда мы представляли могущественный фасад, блестяще освещенный, но в здании, у которого стропила подгнили, балки обвалились, кирпич положен негодный и, конечно, «с кражею», и проч. и проч. и проч. Но все это в глубочайшей соотносительности с «золотым веком русской литературы», – такой нежной, такой правдивой, такой искренней, такой задушевной…

Такой интимной, – вот сущность! Государство, – все внешность. Оно «без души». Как литература настоящая («святое дело») естественно а-политична: так государство «настоящее» внеинтимно, строго, повелительно, сухо: где нужно («требует долг») – беспощадно.

Государство – солдат. Вот его апогей.

Общество, нация, народность, «быт» – поэт.

Могут ли они обняться? Никогда. Кроме случая и момента.

Ну, была Отечественная война. Год. Обнялись. Прошел год – и расплевались. Жуковский писал: «Певец в стане русских воинов»; но уже Пушкин острил известные остроты. Потом Лермонтов:

Люблю отчизну я, но странною любовью…

Потом Гоголь и «Мертвые души»…

Разошлись.

Девятнадцатый век был веком победы русского общества над русской государственностью… Неслыханной, оглушительной. Тут и помогло то, что оно было «унижено и оскорблено»: «страдалец» – то и победил, как это и естественно в интимной и художественной сфере. Конечно, ведь «Распятый» победил распявших Его. – от которых через век и сапогов не осталось, и все их «книжки» («книжники и фарисеи») растрепались до полной нечитаемости. Вот как Христос разбил и разнес по ветру «старый завет», разные Соломоновы «завесы в храме», и все их жертвенники, светильники и прочую обрядовую «кухню», так что от всего этого ничего не осталось и на месте всего этого засиял один его терновый венец, – так же точно, в такой же мере русская литература и поэзия во всех направлениях и до глубины разъела русскую государственность… Разъела форму, строгость и взыскательность, – без чего нет государства. Перед лирой Пушкина померк, побледнел… просто умер Бенкендорф.

Потом пришел Лермонтов.

Потом еще Гоголь.

Потом Кольцов и его милые песни. Тютчев… Еще Фет, – певец трав и цветов. Явился роман, длинный и сложный, как жизнь…

Государственность решительно осела. Чуть не спряталась, застыдилась себя…

«Ну, что это: действительные статские советники… Какие они люди».

Даже ничего и «понимать» – то не могут. Не люди, а виц-мундиры. Притом «ворованные»… Из интендантства.

Государственность решительно еле-еле держалась и держится… Осмеянная, ненавидимая.

Все это хорошо… Для «нас» хорошо, – «музыканящих»… Но как же тут управлять??!!

Впервые опубликовано: Московский еженедельник.1910. 3 апреля. № 14. С. 50–54.

Об одном великом непонимании

Ничего нет труднее нового понятия: усвоить его так же трудно, как новую веру или как перейти в новое подданство, т. е. переменить родину. На глазах пожилых людей нашего времени общество перешло от понятия дарвинизма как объяснения живой природы из игры сил в мертвой природе – к витализму, т. е. к признанию вечного и особого существования жизни в природе; и от позитивизма к мистицизму и идеализму. Чего же стоил обществу этот переход, т. е. усвоение всего только двух новых понятий? Общество треть века билось над ними; ломка двух старых понятий, дарвинизма и позитивизма, и усвоение двух новых – вызвала целую литературу, научную, философскую, публицистическую, даже беллетристическую («позитивисты» и «идеалисты» в повестях и романах). Жизнь главных вождей целого поколения ушла только на задержку новых понятий (всего двух!) или на проведение их: Тимирязев (защитник дарвинизма) читал публичные лекции, издавал книги, ездил в Англию, стал почти «englicheman»; Данилевский и Страхов (антидарвинисты) издавали громадные томы, полемизировали, потели, были осыпаны сарказмами в прозе и чуть ли не в стихах за то одно, что не могли признать дарвинизма и отстаивали принцип жизни как самостоятельного и нового факта и понятия. Да и одни ли они? Десятки и сотни больших и меньших умов трудились над тем же, искренно страдая, потея, торжествуя. Новое понятие – новая вера. Почти. Близко к этому. Сейчас я скажу удивительную вещь. Несмотря на то, что все мы, которые вот «читаем» и «пишем», толкуем в гостиных и кабинетах, морщим чело над разными темами и, наконец, даже служим чиновниками, конечно, все живем в «государстве», именуемом «Российскою империею», приносили «присягу» и поем или не поем «Боже, Царя храни», – все мы без исключения аполитичны, внегосударственны не по упорству и сопротивлению, а потому что… буквально не пробил час истории, когда бы в душу нашу, в мозг наш, в страсти наши, в пульс наш вошло понятие того факта, который нас так огромно облегает и с которым связан всякий шаг нашего существования. Не понимаем, как новгородцы, от этого именно непонимания и позвавшие Рюрика, Синеуса и Трувора «володети и княжити». «Как, – скажут, – целая литература! Да чем же заняты юридические факультеты в восьми университетах? Наконец, пламенная публицистика, бюджет в Думе, права парламента, Пуришкевич и Милюков»…

Но я готов дать себя, Василия Васильевича, на распятие именно за утверждение, что «Российская империя», вообще «государство», суть понятия… ну, не более нами усвоенные, вошедшие в нашу кровь, пылающие в нашем мозгу, чем, например, Шекспир, о бытии коего ведь тоже «знали» послы Ивана Грозного в Англии – на самом деле знали гениального творца «Бури» и «Гамлета».

Есть знание словесное, есть знание душевное. Есть знание формальное, есть знание реальное. Есть знание внешнее, есть знание субъективное. Есть «Господи, помилуй» дьячка, нюхающего табак; и есть томительное слово, выползшее как змея и вместе как парящий ангел из уст скорбящего Павла из Тарса: «Верую, Боже… помоги моему неверию!» Есть пламя, и есть… просто сырость.

И чиновная служба, и юридические факультеты – это просто некоторая «отсырелость» того нашего бока, который обращен к «государству», отсырелость, неудобство, холодок, от коего мы запахиваемся. И ничего более! Никакого более ощущения! Все это формальные, внешние, словесные знания. Просто заучиваем «иностранные вокабулы», противные «исключения» греческого языка, «черт бы их побрал». Привкусом, оттенком «черт бы его побрал» до того проникнута каждая наша мысль, каждое у нас слово, каждая в печати строка в сторону, откуда дует «государство», притом без всякой личной вражды и без всякого даже биографического повода, что это именно… Греческие исключения!

– Черт знает, кто их наворотил и как на такой пакости могли говорить Перикл и Алкивиад. Говорят, были умные: да вероятно, враки. Верно, были ослы, даже не понимавшие друг друга, так как невозможно понять что-нибудь на этом дьявольском языке со столькими исключениями!

А впрочем, родители говорят – «учи».

Учитель говорит – «учи».

И все «учат», проклиная, ненавидя, тяготясь, отвращаясь, презирая.

Вот наше отношение к «государству».

Над ним острил Герцен.

Мережковский кричал: «Бегу из него».

Струве вопиял: «Почему бежать? Надо хоть посмотреть: что такое «Государство, Staatszrecht»…

Все ему кричали: «Изменник, предатель: он хочет понять, что такое государство»; хочет научить нас «государству».

– Когда всем известно, что это мерзость.

– Что это животное.

– Что это исчадие.

– Что это тот самый греческий глагол, на котором поперхнулся Перикл.

Найдите вы мне доброе, ласковое, приветливое, вдумывающееся, проницающее слово о «государстве» во всей русской печати вот за 30 лет (кроме трактатов господ вроде Чичерина), и я опять дам вам распять себя.

В детских книжках есть ласковое слово о волке: например, когда он себе заморозил хвост и потом оторвал его, ловя зимой рыбу по хитрому совету лисицы.

И дети смеются над волком и жалеют его.

Лисе удивляются, – и все же детской любовью любят и хитрую лису.

Любят ворону: как она потеряла сыр!

Вот найдите вы мне такое хоть и смеющееся, но любящее слово о государственности, о государстве – и я снова дам распять себя!

– Государство хуже волка!

– Государство ничтожнее вороны! Явно, это «греческий глагол»…

Например, в литературе есть привлекательные изображения рекрутского набора. Рекрутский набор – это, конечно, член, отдел «государственности», важный, большой.

Но вчитайтесь в рассказ: привлекательны собственно набираемые солдаты, и как с ними расстаются крестьянские семьи, это – страдание: и тут плачет русская душа, прелестно рисует перо художника. Но – до этой точки… За этим, с другой стороны, вот именно с «государственной», стоит окрик фельдфебеля, команда офицера, строгость начальства: «Батюшки, караул!» Беллетрист всего этого пугается так же, как крестьянская баба, у которой «угоняют сынка», – и вот в эту сторону он бессилен, не умеет, не хочет произнести ничего, кроме тайного ругательства или явного и дозволительного сарказма. «Конечно, их благородия утягивают паек у солдата», «колотят в морду новобранца», – и пошел, и пошел, как сплетничающая на деревне баба. Впрочем, в беллетристике попадаются и симпатичные офицеры: но читайте зорче, и вы увидите, что они симпатичны только до той точки, где их обижает генерал. «Потому-что он глуп, потому, что он зол». Наконец, как редчайший случай, изображен и симпатичный генерал, но:

1) он в отставке,

2) многосемеен и беден,

3) и его обошли по пенсии.

– Обошел управляющий министерством, потому что он исчадие, потому что он обокрал всю Россию.

Наконец «Россия»…

– О, она прекрасна, когда мы отступали и солдаты замерзали в снегах… Когда они были голодны… Когда они были обворованы… Когда западные дипломаты обходили нас и обманывали… Когда нас били, мучили и смеялись над нами… О, как прекрасна эта Россия, наша дорогая, наша родина, наши поля, леса, наш русский человек.

– Позвольте… Но когда Россия сыта?

– Она никогда не была сыта!

– Ну, позвольте, – хоть на год, даже хоть на часок, хоть в воображении, наконец?

– Сытая Россия?

– Да!

– Гм…

– Ответьте!

– Исчадие!!

– Отлично командующий генерал?

– Чудовище!

– Который гонит врагов?

– Изверг!

– Россия торжествующая, победная, довольная?

– Караул!!

– Но почему?

– Переверт всех идеалов! Я, мы, – читающие, пишущие, – прижимаем к сердцу своему только скорбное, измученное, неудачное, незадавшееся… чему смерть приходит, в чем болезнь свербит… что плачет, и мы со всем этим плачем, охаем, гнемся, ползаем…

* * *

Читатель, – два вопроса:

1) Далеко ли это от закопавшихся в могилу, в землю южнорусских сектантов? Не то ли же это самое? И если «да», то не разделяем ли мы все, образованные люди, тайную веру этих сектантов, почему-то называемых нами изуверами? И даже более: если и наше патетическое исповедание то же в сущности, что у них, – то не виновны ли мы, все работая над этими идеями, в этом духе, в этом направлении, – в их ужасной смерти? Не мы ли их в землю закопали?

2) А что сказал бы Перикл и Алкивиад о нас? Что сказал бы Рим и его Сципионы и Гракхи?.. Я думаю: у – Из этих оборванцев государства не построишь. Это – нищие, даже при богатстве. Завтрашние нищие. Это – убогие. Это – калеки. Да им и впрямь надо закопаться в землю: по крайней мере, удобрять ее. А то только тяготят ее. Как их земля не сбросит с себя, тунеядцев, притворщиков и ханжей.

Так Сципионы сказали бы о таких духовных «вождях» наших, как автор «Переписки с друзьями», «Дневник лишнего человека», «Много ли человеку земли надо» и «Смерть Ивана Ильича», как творец «Униженных и оскорбленных».

– А, чертова могила! сладка, зовешь: а суть-то твоя все-таки в том, что ты именно могила и что в тебе можно только умереть.

Впервые опубликовано: Новое Время. 1910. 8 января. № 12150.

Заблудились в трех соснах

С таким жаром, кровью в сердце, ряд умных людей спорит несколько собраний по вопросу о том, чего требует высший христианский идеал: личного ли углубления и усовершенствования или работы над общественными формами, над политическим и национальным строем?

Это – тема последних собраний христианской секции, которая выделилась в старом Религиозно-философском обществе в Петербурге, не сливаясь и не отделяясь от него. Заседания этой секции более интимны, менее многолюдны. Она продолжает исключительно религиозную работу прежнего общества, как известно, отклонившегося к темам литературным и публицистическим.

Нужно ли думать о прекрасном обществе?

Или о прекрасном человеке?

Правда, это – старая тема всего русского общества, всей русской философской и религиозной мысли. В последнем собрании В. П. Протейкинский, постоянный посетитель секции, убедительно доказал длинными выдержками из Достоевского и Толстого, что оба эти корифея нашей религиозной мысли стояли не за личный и потому эгоистический, хотя бы и моральный, идеал; что им обоим предносилось «совершенное общество», а не совершенный только «человек»; оба говорили о «мире» как союзе людей, о «братстве человеческом»; мечтали они об общине, деревне, улице «морализованных», «преображенных», а не об отшельничестве и отшельнике как завершенном идеале. Это было ново относительно Толстого, у которого, как известно, прорывались и мысли обратного направления, но Протейкинский совершенно вразумительно, совершенно убедительно доказал это и относительно Толстого.

Все это интересно, все это так. Действительно, ведь и «толстовцы» собирались именно в колонии, общины, а не жили одиночками.

Заметим, что и Достоевский с его «всемирною гармонией», и Толстой с его новыми мыслями о «братской общине» встретили в 80-х годах прошлого века сильного критика в лице Константина Леонтьева. Последний выступил против них с брошюрою – «Наши новые христиане, гр. Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский». Он указал, что идеи и стремления Толстого и Достоевского, идущих под стягом Евангелия и Христа, – вовсе не евангельского и не христианского происхождения, что Христос ни о какой «мировой гармонии» не учил и ее не предрекал. Напротив. Он предрекал, что «все будет хуже и хуже», что земля и все земное идут «к концу», что настанут болезни, мор, голод, вражда людей друг к другу, войны и ожесточенная распря среди людей, «пойдут народ на народ и язык на язык». Все это так, все это в Евангелии есть. «Проповедовать же и надеяться на мировую гармонию, на счастье еще на этой нашей земле, – говорил отчетливо Леонтьев, – есть безумие и богохульство, есть антихристианская и антицерковная мысль».

Леонтьев был точен, как счетная машина. Достоевский вскоре умер, среди жара недоконченной полемики. Но в «Записной книжке» его нашлись следующие строки:

«Леонтьеву на его мысль: не стоит добра желать миру, ибо сказано, что он погибнет. В этой идее Л-ва есть нечто безрассудное и нечестивое. Сверх того, чрезвычайно удобная идея для домашнего обихода: уж коль все обречены, так чего же стараться, чего любить добро делать? Живи в свое пузо; живи впредь спокойно в одно свое пузо».

Последние личные слова, обращенные к К. Леонтьеву, были несправедливы: он был идеалист лично, до трогательности добрый и мягкий, но с суровыми суждениями, капризно суровыми, «нарочно» суровыми. Он очень любил «горячить» общественное мнение и жег его парадоксами, иногда оскорбительными или, лучше сказать, всегда оскорбительными, когда было можно. Но, оставляя эту художественную привычку Леонтьева в стороне и обращаясь к делу, мы должны сказать:

1) Действительно, мысль о блаженстве человека на земле есть мысль апокалипсическая.

2) В самом Евангелии и в устах Иисуса Христа – ее нет, не было.

Достоевский, не давая себе отчета, все время во всей своей литературной деятельности, и тем ярче, чем ближе к концу ее, шел «на парусах» под апокалипсическим ветром, под дуновением из Апокалипсиса, а отнюдь не из трех синоптических Евангелий. В то же время воображая, что он комментирует, «разъясняет» Евангелие, «Лик и волю Иисуса Христа». Здесь поправка Леонтьева была совершенно точна, совершенно правильна. Как известно, до сих пор церковь не имеет ключа к Апокалипсису и не дала ему движения, применения в жизни: и «церковный идеал», который тоже защищал Достоевский, смешивая его с апокалипсическим, с «царством Духа Утешителя», – выразился вполне в византийском строе, в отшельничестве, в затворе, в замкнутости Афона и его киновий[64]64

Киновия – христианская монашеская коммуна, монастырь общежитского устава, одна из двух форм организации монашества на начальном историческом этапе.

[Закрыть], дух которых знал Леонтьев, проживший там несколько лет, и в своей брошюре он его выразил страстно и язвительно.

Леонтьев был строг, сух и документален. Он был совершенно прав с точки зрения прошлого церкви.

Достоевский же… был прав с точки зрения будущности церкви на земле (Апокалипсис).

Спор не докончился за смертью Достоевского в самом его разгаре. Что касается Леонтьева, который был глух к Апокалипсису, как и все «сущие», недвижные, как все status quo в составе церковном, то ему просто не пришло на ум спросить: «Да откуда этот новый дух в христианстве? Откуда эти новые христиане, которых он так правильно заметил? Сами ли они сочинились, сочинили себя, и не дует ли в них что-то от времен же Иисуса Христа?»

Тогда бы он открыл Апокалипсис. И едва ли сам удержался бы в своей черствой форме, в жестоком строе своих мыслей…

Спор был чрезвычайно обещающий, но он не был кончен. Вмешавшийся в него Влад. Соловьев ничьему делу не помог: он сослался на «гуманность», которую выражают Толстой и Леонтьев. Но это уже было привлечением к делу «посторонних документов», которое комкало и затирало все дело, весь вопрос, его сладкую и содержательную муку.

– Четвероевангелию ли нам следовать? Которое утверждает факт: «Было Лицо и учило тому-то». Далее следуют катехизические «тексты», Византия и весь status quo.

– Или следовать Апокалипсису: полному неясности, непостижимостей. Но в котором все роится, вот как роится улей пчел, и все вылетает новое и новое, из каждой строки, из всякой главы. Дует не ветер, а буря, вихрь, срывающий всякое status quo, вечно зовущий, толкающий, несущий куда-то вдаль, в бесконечную даль, к каким-то невероятным обещаниям, с невероятными надеждами и… полною верою! «Небо трясется», «звезды падают», «кружатся царства», «плачет земля» там, «ликует» здесь; белые одежды, пальмовые ветви мира, – все это среди грома и разрушения. Понять ничего нельзя в строках, отдельных выражениях, но ощущается с пронзительной ясностью буря, ярость, умиление, разлом и созидание… Вот все, чем так полна была психологическая стихия и Достоевского.

– Ну, чему же следовать? Тому? Оно – свято.

– Но свят и Апокалипсис. Он признан. Он – канон. Только «за семью печатями». Так не следовать ли ему?

Вопрос, к сожалению, не был доведен до этой ясности. До этой прозрачности. До всего величия этого церковного его смысла. Вл. Соловьев перевел его в публицистику и, можно сказать, утопил в сухих песках «Вестника Европы».

Но, устраняясь от этих далеких горизонтов и беря скромнее задачу, мы должны ответить членам христианской секции Религиозно-философского общества:

– Вы спорите о том, как быть нам в нашем положении? Следовать ли «Вехам» и отдельным призывам Толстого и начать построять в себе «внутреннего человека» или примкнуть к общественной работе, как она установилась во всей России, налаживается или разлаживается? Но поступать нужно каждому по дару его. И Спаситель говорил о «разных дарах» у человека, у человечества. Есть люди совершенно не способные к общественной работе. Неудержимо они уходят в себя, копаются в душе своей, слушают ее, слушают совесть свою, голоса в ней, призывы в ней и мучительную критику. Такие люди только бы напортили в общественной работе, не имея тех объективных даров, того внешнего уха и внешнего глаза, которых она требует. Зачем они здесь? Да их гнать отсюда надо! Какой же Кольцов «сельский староста», или Лермонтов – «правитель канцелярии», или… Сергий Радонежский мог ли бы быть думным боярином? Оставьте их в покое; принудительно оставьте, если бы по наивности или рассеянности они не остались сами. Мир пользуется ими с другой стороны, особым их даром (слова Спасителя), какой у них есть; душа их, утонченная и нежная, родит чудные слова, небесное учение; личная жизнь их представляет тогда что-то обаятельное, недосягаемое для остальных смертных. Вот эти слова, вот эта личная жизнь, часто аскетический подвиг в пустыне, в пещере, в лесу – все это есть сладкий, редкий и питательный плод, какой берет от них человечество и исцеляется им от многих язв, хотя и не становится от него сыто, как от хлеба.

Есть лекарство и есть хлеб, и оба нужны.

Хлеб работают хлеборобы: люди дюжие, утилитарные, не рассеянные, в себя не уходящие, не мечтательные, не грезящие. Они делают всю общественную работу, которая так же насущна, как и личный подвиг святого затворника, как золотое слово поэта. Хоть вы стегайте в три кнута «общественного деятеля», он вам ни одной строчки стихов не напишет. Или напишет отвратительные, которых лучше бы не было. Но зачем же устраивать перекрестное сечение и такую взаимную муку принуждения каждого не к тому, к чему он способен? Пусть дары растут свободно. Пусть все дары растут свободно и всякий приходящий к Дереву Жизни берет то с него, что ему сладко вкусить, в чем он нуждается. Оно же, это Дерево, тем и отличается от садовых наших произрастаний, что дает всякие плоды, а не один, – «по двенадцати раз в год», как обещал Апокалипсис.

Люди, не мучьте себя, не сочиняйте себя, и вы будете счастливы, сыты и… спокойны. Последнее-то и есть самое важное.

Впервые опубликовано: Русское Слово. 1910. 24 января. № 19.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.