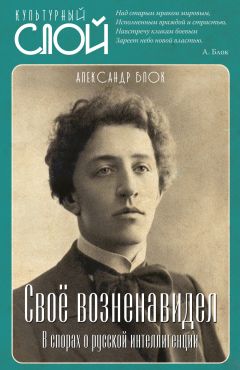

Текст книги "Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: История, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)

VI

Правовая и государственная организация создается, как известно, коллективною, соборною в широком смысле слова, психическою деятельностью народа. Есть народы, которым это созидание дается относительно легко и просто, – разумная самоорганизация как будто у них в крови; и есть народы, которым оно дается с большим трудом, путем тяжких и мучительных испытаний. Мы, русские, по-видимому, принадлежим к этому последнему типу. Сколько тяжелых и постыдных страниц вписали мы в свою историю исключительно благодаря нашему неумению разумно столковаться друг с другом, благодаря нашей роковой наклонности «раздираться на партии»! В настоящий момент мы вписываем, быть может, страницу самую постыдную.

Собственными руками своими мы растерзали на клочки наше государство и наш народ, растерзали не только на «самоопределившиеся» территориальные куски, но и на «самоопределяющиеся» социальные классы. Собственными руками своими мы разрушили нашу оборону – армию и флот, наш административный, производительный и транспортный аппарат и т. д., – словом, все, без чего в нынешних условиях не может жить ни один народ. Мы все разрушили, но, по-видимому, еще не насытились. Каждый день приносит все новые и новые конвульсии в этом направлении, и кажется, что мы остановимся только тогда, когда от русского народа будет перед нами только разорванный и охладевший труп.

Но этому не хочется верить. Не хочется верить, что то, что мы сейчас переживаем, есть действительная смерть русского народа и русского государства, что это подлинный конец, могила.

В тоске оглядываешься кругом: где же спаситель? И какой-то голос подсказывает: он там, в том же русском народе, ныне столь яростно рвущем себя на клочки; он там – в его здравом инстинкте и здравом смысле, ныне столь затуманенном и извращенном налетевшими на него крикливыми лозунгами. Он там, ибо сам народ еще не сказал своего слова: за него пока говорили другие. Оторопев от внезапности и колоссальности совершившегося переворота, он пока молчал, ждал и думал, и тут-то налетели на него эти другие, перевернули его мысли, разбудили в нем зверя.

В то время как он всегда мечтал об устроении жизни по правде, по-божески, ему стали говорить о том, что вся правда и весь Бог заключается в блюдении своих материальных классовых интересов и что помимо этих интересов никакой правды, никакой справедливости нет.

В то время как он с большим трудом собирал себя в истории в единое великое целое, инстинктом чуя, что только при этом условии он будет в состоянии развернуть все богатство своих духовных сил, ему стали внушать безграничное «самоопределение» частей, т. е. разрыв до самоуничтожения.

В то время как он жаждал мира вообще, ему стали усиленно внушать «войну в тылу», стали всеми мерами растравлять в его душе дух злобы, корысти и разрушения. Ему дали попробовать русской, братской крови… И вот, отравленный ею, он мечется в каком-то безумном отчаянии из стороны в сторону, от одного убийства или грабежа к другому, а они это нравственное отчаяние принимают за социализм!..

В то время как ему нужно было возможно скорее прийти в себя, опомниться и в здравом уме и твердой памяти приняться за приведение осколков государства в порядок, ему впрыскивали все новые и новые дозы яда: то отдельные лица, то целые категории их объявлялись «врагами народа» и «вне закона», что обозначало, конечно, прямо приглашение к новым убийствам и самосудам.

Кошмар пока растет и ширится, но неизбежно должен наступить поворот: народ, упорно, несмотря на самые неблагоприятные условия, на протяжении столетий, и притом, в сущности, только благодаря своему здравому смыслу, строивший свое государство, не может пропасть. Он, разумеется, очнется и снова столетиями начнет исправлять то, что было испорчено в столь немногие дни и месяцы. Народ скажет еще свое слово! Но как будете жить дальше вы, духовные виновники всего этого беспримерного нравственного ужаса? Что будет слышаться вам отовсюду?

Когда вы будете думать об одурманенном и увлеченном вами в пропасть народе, не будете ли вы слышать роковые слова: горе тому, кто соблазнит единого от малых сих; лучше ему повесить себе камень на шею и броситься в пучину?

Когда вы будете вспоминать обо всей той крови, которая пролилась благодаря вашему духовному попустительству, когда вы будете вспоминать об этих массовых избиениях ваших же ближайших братьев-интеллигентов, не будете ли вы слышать вокруг себя: «Каин, Каин, что сделал ты с братом своим»?

Июль 1918 г.

Александр Блок

«Религиозные искания» и народ

К. Сомов. Портрет Александра Блока

Реакция, которую нам выпало на долю пережить, закрыла от нас лицо проснувшейся было жизни. Перед глазами нашими – несколько поколений, отчаявшихся в своих лучших надеждах. Редко, даже среди молодых, можно встретить человека, который не тоскует смертельно, прикрывая лицо свое до тошноты надоевшей гримасой изнеженности, утонченности, исключительного себялюбия.

Иначе говоря, почти не видишь вокруг себя настоящих людей, хотя и веришь, что в каждом встречном есть запуганная душа, которая могла бы, если бы того хотела, стать очевидной для всех. Но люди не хотят становиться очевидными, все еще притворяются, что им есть, что терять. Это понятно для тех, у кого еще не перержавели цепи всяческих «отношений», чье сознание еще смутно. Но это преступно у тех, кто помнит, что он родился в глухую ночь, увидал сияние одной звезды и простер руки к ней, и к ней одной.

Вся жизнь для такого человека – темная музыка, звучащая только об одной звезде. Для врагов он – «идиот», «свихнувшийся»; для друзей – порою досадный «однодум». Это ему надо понять: ведь он – неприятное недоразумение, он никому в мире не может угодить, ибо ничему в мире, кроме увиденной им звезды, не предана его душа.

Если он поймет это, – поймет и то, за что и почему его гонят; и пусть гонят!

Если нет, – он предатель, тайный прелюбодей, всеобщий примиритель, «карьерист». Пускай бы это было преступлением против себя самого только: мало ли мошенников на свете! Но это – преступление не только личное: он убивает в себе ту страсть своей души, ту ее преданность, ту ее обреченность, которая могла бы стать в одну из черных ночей путеводным заревом для других заблудившихся людей.

Говорю я особенно о писателях: об эстетах, уставших еще до начала своей карьеры; об эстетах младшего поколения по преимуществу; о тех, кому неугодно сознать, что жизнь их должна быть сплошным мучительством – тайным и явным; должно им исколоть себе руки обо все шипы на стеблях красоты; нельзя им отдыхать на розовом ложе, чужими руками, не их руками, для них разостланном. Они должны знать, что они ответственны, потому что одарены талантами.

Если они – поэты-лирики, их должно мучить их одинокое болото, освещенное розовой зорькой; если беллетристы – марксисты ли, народники ли, – пусть помнят, что никто из них до сей поры не указал, как быть с рабочим и мужиком, который вот сейчас, сию минуту спрашивает, как быть; если они драматурги, пусть знают, что еще ни одна из современных драм не осветила по-настоящему будней жизни, не принесла «очищения».

Мне скажут, что я говорю о невозможном, о том, о чем давно пора забыть, что я наивен, что литература давно перестала играть в жизни ту роль, какую играла когда-то. Возражений много, они известны; но я все-таки говорю именно так; только о великом стоит думать, только большие задания должен ставить себе писатель; ставить смело, не смущаясь своими личными малыми силами; писатель ведь – звено бесконечной цепи; от звена к звену надо передавать свои надежды, пусть несвершившиеся, свои замыслы, пусть недовершенные.

Если те писатели и интеллигенты, о которых я говорю, «представители религиозно-философского сознания», то они должны были бы мучиться больше всех: тем, что они уже несколько лет возвещали с кафедры религиозно-философских собраний гордые истины, что они самоуверенно поучали, надменно ехидствовали, сладострастно полемизировали с туполобыми Попами.

Теперь они опять возобновили свою болтовню; но все эти образованные и обозленные интеллигенты, Поседевшие в спорах о Христе, их супруги и свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы и лоснящиеся от самодовольства попы, знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела. Вместо дел – уродливое мелькание слов. Тоненький священник в бедной ряске выкликает Иисуса, – и всем неловко, «неприлично» – переглядываются. Честный социал-демократ с шишковатым лбом злобно бросает десятки вопросов; в ответ – лысина, елеем помазанная: нельзя, дескать, сразу ответить на столько вопросов. Все это становится уже людным, доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам.

А на улице – ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране – «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому на свете, кроме «утонченных натур», ненужных, – ничего в России бы не убавилось и не прибавилось! Что и говорить, хорошо сказал красивый анархист, что нужна «перманентная революция»; хорошо подмигнул дамочкам молодой поп; хорошо резюмировал прения философ. Но ведь они говорят о Боге; о том, о чем можно плакать одному, или… мало ли, как; но не в этой безобразной, разваливающейся людской каше, не при этом обилии электрического света! Это – тоже, своего рода, потеря стыда; лучше бы ничем не интересовались и никаких «религиозных» сомнений не знали, если не умеют молчать и так смертельно любят соборно посплетничать о Христе.

Разве у Мережковского «религиозно-философская» известность? Нет, ведь и сам он до последних лет не забывал, что он – художник; кто не знает теперь о его «религиозном холоде» (из тех, кто вообще что-либо об этом слышал)? А «Юлиана» и «Леонардо» перечитывать еще будут. Также и Розанов дорог отнюдь не своей нововременской «религиозно-философской» деятельностью, а своим тайным и тяжким однодумьем.

Мало сказать, что с религиозных собраний уходишь с чувством неудовлетворенности; есть еще чувство грызущей скуки, озлобления на всю неуместность происходившего, оскорбления за красоту, за безобразность. Между романами Мережковского, некоторыми книгами Розанова и их религиозно-философскими докладами – глубокая пропасть. Это – своего рода словесный кафешантан, и не я один предпочту ему кафешантан обыкновенный, где сквозь скуку прожжет порою «буйное веселье, страстное похмелье».

Право, человек естественный, здоровый, «провинциал», положим, непременно прямо с этих самых религиозных собраний угодит в кафешантан, и притом – в большой компании: чтобы жизнь, насильственно на два-три часа остановленная, безболезненно восстановилась, чтобы совершился переход ко сну; а то еще из-за оживленной и непритязательной мордочки какой-нибудь Марты всплывет ненароком – тьфу, ты, пропади-пропадом – какое-нибудь «одухотворенное», а то и просто духовное лицо.

Что же, просвещайтесь, интеллигенты; не думайте только, что «простой человек» придет говорить с вами о Боге. Мы поглядим на вас и на ваши серьезные «искания»; поглядим, да и выплеснем – нет-нет – на вас немножко винной лирической пены: вытирайте лысины, как знаете.

Ах я, хулиган, хулиган! – Ведь все сбились с панталыку, все скучают от безделья. Дрянны все факты интеллигентской жизни этого года; и прения с попами, в том числе лишь; это – один из видов самоуслаждения – и не самый кощунственный.

Да и что могут сказать русские интеллигенты Столыпину и синоду? Даже за бездарные слова им заткнут рот, и, надо отдать справедливость, крепкой пробкой: еще лет на десять хватит. Право, не смешно, а больно смотреть на человека, который все еще пытается бунтовать (на словах, правда), а ему все время затыкают рот. Да и унизительно это для человека: уж лучше бы помолчали.

Я не говорил бы обо всем этом, если бы не имел в запасе противоположных примеров: примеров мучительных, но и поучительных для всех нас. Все эти примеры, как нарочно, исходят от людей, не Носящих сюртуков и смокингов, не гримасничающих благородной скукой и утонченностью гнилого дворянства, пишущих совсем не так, как все мы, каких бы ни было лагерей, Бог нас разберет.

Вот что пишет мне крестьянин северной губернии, Начинающий поэт. Слова его письма кажутся мне Золотыми словами: «Простите мою дерзость, пишет он, но мне кажется, что, если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы вашим. Так много вмещает грудь строительных начал, так ярко чувствуется великое окрыление!.. И хочется встать высоко над миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звездными словами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю»…

«Вы – господа, чуждаетесь нас, но знайте, что много нас неутоленных сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда все, что внизу кажется однородной массой; но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих. Их души, подобные яспису[19]19

Устаревшее название яшмы.

[Закрыть] и сардису[20]20

Сардер, или сард, – камень, который относится к халцедонам, разновидность кварца. Люди часто путают сардер, сердолик и сардоникс, хотя это разные камни. Иногда в еврейских текстах так именуется рубин.

[Закрыть], их ребра, готовые для прободения»…

«Наш брат вовсе не дичится «вас», а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от «вас» какой-либо прибыток».

«О, как неистово страдание от «вашего» присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без «вас» пока не обойдешься! Это-то сознание и есть то «горе-гореваньице» – тоска злючая-клевучая, кручинушка злая, беспросветная, про которую писали Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без «вас» пока не обойдешься, – есть единственная причина нашего духовного с «вами» несближения, и редко, редко встречаются случаи холопской верности нянь или денщиков, уже достаточно развращенных господской передней».

«Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни, есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что «вы» везде, что «вы» можете, а мы должны, вот необоримая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с «вашей»? Кроме глубокого презрения и чисто-телесной брезгливости – никаких».

«У прозревших из «вас» есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете вы, и это ложь, особенно в ваших устах – так мне хочется верить. Я чувствую, что вы, зная великие примеры мученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе… Из ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто «имеет на спине несколько дворянских поколений»».

Что можно ответить на эти слова, заключающие в себе столь беспощадную правду? Как оправдаться?

Я думаю, что оправдаться нельзя. Вот так, как написано в этом письме, обстоит дело в России, которую мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещичьего сада, да с пахучих клеверных полей, которые еще Фет любил обходить в прохладные вечера, при этом «минуя деревни».

А в обеих столицах Российской империи дело обстоит иначе. Здесь устраиваются религиозные словопрения и вечера «свободной эстетики»; режиссеры взапуски проваливают сомнительные и несомненно никуда не годные сценические произведения; литераторы ссорятся и сплетничают; чиновники служат из пятого в десятое, и т. д.

В то время, как литература наша вступает в период «комментариев» (или проще: количество критических разговоров несравненно превышает количество литературных произведений), в то время, как мы в интеллигентских статьях ежедневно меняем свои мнения и воззрения и болтаем, – в России растет одно грозное и огромное явление. Корни его – не в одном «императорском периоде», на котором все мы, начиная с Достоевского, помешались, а в веках гораздо ранних. Явление это – «сектантство», как мы привыкли называть его; все мы привыкли называть, надо всем ставить кавычки; отбросьте кавычки, раскройте смысл, докопайтесь до корня. И выйдет, что слово это мы, как сотни других слов, произносим для собственного успокоения; его коренной смысл – широк, грозен, слово это – пламенное слово.

Принято у нас интересоваться «сектантством» только людям «толстовского» толка: позволено это Наживину, Бирюкову, Пругавину. Едва ли особенно ласкали своим вниманием это «явление русской жизни» такие люди, как Мережковский, как вообще – люди «высокой культуры», очень «образованные».

Отношение «образованных» людей к религиозной жизни народа очень остроумно и злостно определил Толстой: «отношение это похоже на отношение лакея к своему хозяину, ученому математику. Хозяин пишет на доске какие-то цифры, буквы, ставит радикалы, знаки равенства, плюсы, минусы, а лакей смотрит сзади и думает: «Как нескладно у него все это выходит, я напишу куда лучше». И вот, когда хозяин, решив задачу, уходит, лакей стирает все написанное им с доски и сам начинает старательно выводить и буквы, и плюсы, и радикалы, и цифры. Все это выходит у него много красивее, чем у хозяина, но – не имеет никакого смысла».

Цитирую я пятикопеечную брошюру, изданную «Посредником»[21]21

И. Наживин, «Что такое сектанты и чего они хотят». (Примечание А. А. Блока).

[Закрыть] (). В этих пятикопеечных брошюрах случается находить иногда больше полезного, нежели в толстых и дорогих книгах и журналах. Есть в них, например, описание тех страшных пыток, которым подвергали так называемых «сектантов». Многие ли из аристократических интеллигентов наших дней выдержат сибирские пытки? Все почти издохнут под первой плетью; сами сгноили себя – свои мускулы, свою волю – на религиозных собраниях и на вечерах «свободной эстетики».

Ноябрь-декабрь 1907 г.

Впервые опубликовано: «Золотое руно», 1907, N 11–12, в составе статьи «Литературные итоги 1907 года» (гл. 1 и 2). В переработанном виде, в качестве отдельной статьи – «Знамя труда», 1918, 25 января (7 февраля).

Народ и Интеллигенция

На первом собрании религиозно-философского общества (в 1908 году) был прочитан доклад Германа Баронова «О демотеизме» (обожествление народа в «Исповеди» Максима Горького).

Баронов говорит: «Когда общественное возбуждение улеглось и река общественной жизни вступила в свои берега, на берегах осталось много сора. Этот сор разделяется на «честный» и «нечестный». К «честному» сору относятся только те, кто сам себя сознал «сором», кто томительно ищет живого Бога; к «нечестному» – вся та часть интеллигентного общества, которая прямо или косвенно склоняется на сторону той или другой партии».

Основываясь на некоторых цитатах из «Исповеди» Горького, Баронов отождествляет мировоззрение этого писателя с мировоззрением социал-демократов, в частности Луначарского; докладчик упрекает Луначарского и Горького за то, что они обожествляют народ, отождествляют религиозный процесс с процессом хозяйственным, надевают «седло религии» на «корову науки».

Не опровергая положений Баронова по существу и признавая всю важность затронутого им вопроса, я хочу сначала определить свое воззрение на творчество Горького (с воззрением Баронова несогласное) и перейти затем к важнейшему для меня вопросу об отношениях между интеллигенцией и народом. Эти отношения представляются мне не только ненормальными, не только недолжными. В них есть нечто жуткое; душа занимается страхом, когда внимательно приглядишься к ним; страшно становится, когда интеллигент начинает чувствовать себя «животным общественным», как только сознает он, что существует некоторая круговая порука среди «людей культуры», что каждый член культурного общества, без различия партий, литературных направлений или классов, – представляет из себя одно из слагаемых какого-то целого. Это общественное чувство, перешедшее в сознание, и заставляет интеллигента почувствовать ответственность свою перед целым, хочет он или не хочет, подойти к вопросам о болезнях всероссийских; и, мне думается, да и сама действительность показывает, что насущнейшим из таких вопросов является вопрос об «интеллигенции» и «народе».

Баронов разрешает этот вопрос одною фразой; его разрешение не удовлетворяет меня. Я хотел бы поставить вопрос резче и беспощаднее; это самый больной, самый лихорадочный для многих из нас вопрос. Боюсь даже, вопрос ли это? Не свершается ли уже, пока мы говорим здесь, какое-то страшное и безмолвное дело? Не обречен ли уже кто-либо из нас бесповоротно на гибель?

Но я – интеллигент, литератор, и оружие мое – слово. Боясь слов, я их произношу. Боясь «словесности», боясь «литературщины», я жду, однако, ответов словесных; есть у всех нас тайная надежда, что не вечна пропасть между словами и делами, что есть слово, которое переходит в дело.

Прежде всего – несколько слов о Горьком. Рассуждение Баронова о «демотеизме» интересно, как критический разбор «Исповеди». Я думаю, что упреки, обращенные Бароновым к Горькому, идут мимо Горького; несмотря на хороший подбор цитат, Баронову не удалось доказать «обожествления народа» у Горького; ибо, если в выводах своих Горький соприкасается с Луначарским, то в своих подходах к делу, в размахе души, в бессознательном – он бесконечно дальше и выше Луначарского. Горький – русский художник, и Луначарский – теоретик социал-демократии – несоизмеримые величины.

Есть факты неоспоримые, но сами по себе не имеющие никакого значения; например: Бэкон Веруламский – взяточник, Спиноза – стекольщик, Гаршин – переплетчик, Горький – социал-демократ. «Социал-демократизм» Горького говорит мне гораздо меньше, чем, например, землепашество Толстого или медицинская практика Чехова. Бледная повесть Горького «Мать» – только один из этапов его длинного и сложного пути от «Мальвы» и «Челкаша» к «Исповеди».

Горький никогда не был «догматичен» ни в теоретическом, ни в практическом смысле этого слова. Догматов теоретических он всегда инстинктивно боялся; это делает его родным всей русской литературе, которая всегда – от славянофила до западника, от общественника до эстета – питала некоторую инстинктивную ненависть к сухому и строгому мышлению, стремилась переплеснуться через логику.

Отношение Горького к догматам дурного, практического свойства, к догматам быта общественного и государственного, слишком известно; многие выражения его, вроде «строителей жизни», стали выражениями обиходными, вошли в поговорку.

Если свою «Исповедь» Горький и заканчивает молитвой к какому-то народу, то пафос его повести лежит гораздо глубже. Вслед за русской литературой Горький отказывается проповедовать; он только смятенно ищет.

Если бы Горький говорил о найденном Боге, совсем иначе звучал бы его голос. Он звучал бы торжественной хвалой. Но еще недавно Горький задыхался от злобы; если теперь присоединилось к этой злобе какое-то иное чувство, которым и нова его последняя повесть, то это никак не чувство человека, нашедшего что-то, чего не нашли другие. В этом чувстве нет пока ничего конкретного. К нам Горький неизменно обращен лицом художника; мы сомневаемся, есть ли у него иное лицо. Именно таково мнение широкой публики, которая верила Горькому до тех пор, пока он не ударился в публицистику, и готова опять слушать его, когда он заговорит художественным языком.

В «Исповеди» слышится еще отзвук публицистической проповеди; но он безмерно слабее основной, все возрастающей ноты, и гораздо слабее, чем в предыдущих произведениях. Вульгарная публицистика и наивная проповедь, может быть милая сердцу Горького, но ничего не говорящая нам, уходит от него, как уходит от героя «Исповеди» монахиня, «черная, как обрывок тучи в ветреный день». Вместе с нею уходит его бездейственная злоба, проклятия, никуда не попавшие, которые он произносил с пеной у рта. Очищается его глубокое и прозрачное, как река, сердце, которому мы верим больше, чем разуму – случайным обрывкам темных облаков, пролетающих над рекой.

Вот почему возражения Баронова не попадают в цель.

В «Исповеди» Горького ценно в действительности то, о чем Баронов молчит; ценно то, что роднит Горького не с Луначарским, а с Гоголем; не с духом современной «интеллигенции», но с духом «народа». Это и есть любовь к России в целом, которую, может быть, и «обожествляет» разум Горького, попавший в тенета интеллигентских противоречий и высокопарных «боевых» фраз, свойственных Луначарскому; сердце же Горького тревожится и любит, не обожествляя, требовательно и сурово, по-народному, как можно любить мать, сестру и жену в едином лице родины – России. Это конкретная, если можно так выразиться, «ограниченная» любовь к родным лохмотьям, к тому, чего «не поймет и не заметит гордый взор иноплеменный». Любовь эту знали Лермонтов, Тютчев, Хомяков, Некрасов, Успенский, Полонский, Чехов.

Я остановился на Горьком и на «Исповеди» его потому, что положение Горького исключительно и знаменательно; это писатель, вышедший из народа, таких у нас немного. Может быть, более чем кто-либо из современных писателей, достойных внимания, Горький запутался в интеллигентстве, в торопливых, противоречивых и отвлеченных построениях; зато, может быть, он принадлежит к тем немногим, кому не опасен яд этой торопливости и отвлеченности, у кого есть противоядие, «хорошая кровь – вещество, из коего образуется гордая душа».

«Хорошая кровь – вещество, из коего образуется гордая душа», – внятно говорит отец Антоний в «Исповеди» и смеется. «Близость к Богу отводит далеко от людей», – догадывается про себя герой повести. «Неподвижны сомнения этого человека, ибо мертвы они… да и зачем полумертвому Бог?.. Бог есть сон твоей души, повторяю я, но спорить с этим нужды не чувствую, – легкая мысль», – соображает опять-таки про себя тот же герой «Исповеди».

Горький всегда больше всего любил таких сдержанно смеющихся людей «себе на уме», умеющих в пору помолчать и в пору ввернуть разрушительное словечко, притом непременно обладающих большой физической силой, которая все время чувствуется. Поговорите с таким человеком: никогда нет уверенности, что он, вместо словесного возражения, не двинет попросту кулаком в зубы или не обругает. В период упадка, который пережил Горький, его герои стали неожиданно сентиментальны; теперь они опять вернулись к прежнему, к молчанию и усмешке «себе на уме».

Что же, «свои» это люди или «не свои»?

С екатерининских времен проснулось в русском интеллигенте народолюбие, и с той поры не оскудевало. Собирали и собирают материалы для изучения «фольклора»; загромождают книжные шкафы сборниками русских песен, былин, легенд, заговоров, причитаний; исследуют русскую мифологию, обрядности, свадьбы и похороны; печалуются о народе; ходят в народ, исполняются надеждами и отчаиваются; наконец, погибают, идут на казнь и на голодную смерть за народное дело. Может быть, наконец поняли даже душу народную; но как поняли? Не значит ли понять все и полюбить все – даже враждебное, даже то, что требует отречения от самого дорогого для себя, – не значит ли это ничего не понять и ничего не полюбить?

Это – со стороны «интеллигенции». Нельзя сказать, чтобы она всегда сидела сложа руки. Волю, сердце и ум положила она на изучение народа.

А с другой стороны – та же все легкая усмешка, то же молчание «себе на уме», та благодарность за «учение» и извинение за свою «темноту», в которых чувствуется «до поры, до времени». Страшная лень и страшный сон, как нам всегда казалось; или же медленное пробуждение великана, как нам все чаще начинает казаться. Пробуждение с какой-то усмешкой на устах. Интеллигенты не так смеются, несмотря на то, что знают, кажется, все виды смеха; но перед усмешкой мужика, ничем не похожей на ту иронию, которой научили нас Гейне и еврейство, на гоголевский смех сквозь слезы, на соловьевский хохот, – умрет мгновенно всякий наш смех; нам станет страшно и не по себе.

Действительно ли это все так, как я говорю, не придумано ли, не создано ли праздным воображением страшное разделение? Иногда сомневаешься в этом, но, кажется, это действительно так, то есть действительно не только два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция; полтораста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч – с другой; люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном.

Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение, непрестанная смена направлений, настроений, боевых знамен. Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание. Скрипят бесчисленные телеги за Непрядвой, стоит людской вопль, а на туманной реке тревожно плещутся и кричат гуси и лебеди.

Среди десятка миллионов царствуют, как будто, сон и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла тишина; однако заплакал воевода Боброк, припав ухом к земле: он услышал, как неутешно плачет вдовица, как мать бьется о стремя сына. Над русским станом полыхала далекая и зловещая зарница.

Есть между двумя станами – между народом и интеллигенцией – некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие. Такой соединительной черты не было между русскими и татарами, между двумя станами, явно враждебными; но как тонка эта нынешняя черта – между станами, враждебными тайно! Как странно и необычно схождение на ней! Каких только «племен, наречий, состояний» здесь нет! Сходятся рабочий, и сектант, и босяк, и крестьянин с писателем и с общественным деятелем, с чиновником и с революционером. Но тонка черта; по-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам.

Не так ли тонка эта черта, как туманная речка Непрядва? Ночью перед битвой вилась она, прозрачная, между двух станов; а в ночь после битвы, и еще семь ночей подряд, она текла, красная от русской и татарской крови.

На тонкой согласительной черте между народом и интеллигенцией вырастают подчас большие люди и большие дела. Эти люди и эти дела всегда как бы свидетельствуют, что вражда исконна, что вопрос о сближении не есть вопрос отвлеченный, но практический, что разрешать его надо каким-то особым, нам еще неизвестным, путем. Люди, выходящие из народа и являющие глубины народного духа, становятся немедленно враждебны нам; враждебны потому, что в чем-то самом сокровенном непонятны.

Ломоносов, как известно, был в свое время ненавидим и гоним ученой коллегией; народные сказители представляются нам забавной диковиной; начала славянофильства, имеющие глубокую опору в народе, всегда были роковым образом помехой «интеллигентским» началам; прав был Самарин, когда писал Аксакову о «недоступной черте», существующей между «славянофилами» и «западниками». На наших глазах интеллигенция, давшая Достоевскому умереть в нищете, относилась с явной и тайной ненавистью к Менделееву.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.