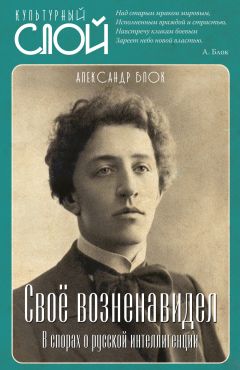

Текст книги "Своё возненавидел. В спорах о русской интеллигенции"

Автор книги: Александр Блок

Жанр: История, Наука и Образование

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)

Погребатели России

Доверенный человек Ф. П. Карамазова, пресловутый Смердяков, был погружен не в одни мистические и апокалиптические темы, о которых рассуждал со своим приемным отцом, слугою Григорием. Как известно, в этих темах он был ехиден, зол и критичен, чем раз вызвал пощечину от угрюмого Григория Васильевича. Но ехидный и насмешливый esprit[65]65

Ум (французский).

[Закрыть] Смердякова иногда перебрасывался и на темы земные, реальные. Так как это было вне круга его постоянных интересов, то им он отдавал часы удовольствия и отдыха, между прочим – часы любви. Такой разговор Смердякова со своей Дульцинеей подслушал невольно Алеша Карамазов:

– Может ли русский мужик сравнительно с образованным человеком чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства иметь не может… Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна.

Она высказывает предположение, что он такое чрезвычайное суждение произносит как штатский человек: а будь военным, то защищал бы Россию. Смердяков вышел из себя:

– Я не только не желаю быть военным, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат.

Мнение социал-демократическое.

– А когда неприятель придет, то кто же нас защищать будет?

– Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию военное нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнего, – и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма тупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с.

Кто в этом пророческом прообразе не прочитает упорной веры наших «левых фракций»: «Если бы умные социал-демократы захватили власть в России, совсем были бы другие порядки. Наконец, кто в словах Смердякова не услышит звон фразы, брошенной прямо с кафедры первой Г. Думы проф. Кареевым: «Я предлагаю слово Россия исключить из думских дебатов, так как это имя оскорбляет чувства нерусских членов Думы».

Несчастным образом в круг этого смердяковского мышления попал и добрый, бесхитростный Дмитрий Сергеевич Мережковский, у которого как-то странно закружилась голова и кружится последние годы. Я, конечно, не хочу проводить параллели между ним и Смердяковым; но бывает же, что образованный и умный человек вдруг начинает вторить безголовой толпе, воплощающей чистую смердяковщину. Так случилось с нашим романистом, критиком и философом. После многолетних занятий Леонардо-да-Винчи он, став вдруг почти социалистом, volens-nolens[66]66

Волей-неволей (латынь)

[Закрыть] повторяет «левые» тезисы о России, но только облекая их, по материалу Прежних своих занятий, в апокалиптические тоны, в апокалиптическую терминологию.

Россия – мертва. Это – труп. Труп ее уже в могиле. Она все нисходит и нисходит в своей истории, но (цитируем) – «существует предел, за которым нисхождение становится низвержением во тьму и хаос. Не чувствуется ли именно сейчас в России, что близок этот предел, что нисходить нам дальше некуда: еще шаг – и Россия уже не исторический народ, а историческая падаль».

Довольно сильно. Даже яростнее, чем у Кареева и Смердякова.

И далее:

«Не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо – Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба – и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают – холм насыпали, крест поставили. Достоевский пишет на кресте: Смирись, гордый человек! Л. Толстой: Не противься злу! Вл. Соловьев: «Дело не в самодержавном строе России, а в текущем содержании этого строя». И вот Вячеслав Иванов в наши дни говорит: Россия еще воскреснет Духом Святым».

И сам Мережковский всем им отвечает:

«– Нет, не Духом Святым воскресаем, а духом Звериным, удушаюсь, умираю, – мог бы ответить погребенный. – Кричу, стучу – и никто не слышит. Уже земля обсыпалась, задавила меня. Больше не могу кричать, голоса нет. Земля во рту».

Эта последняя отчаянная фраза – «земля во рту» – взята и в заглавие всего фельетона «Земля во рту». Как крик. Как вопль. «Потрясу Россию».

Гениальный Достоевский сделал удивительный кунстштюк перед политическим исповеданием Смердякова. Сперва читаешь и не понимаешь, до того это кажется ерундою. Но вот вступаешь в публицистические полемики и вдруг оцениваешь все предвидение Достоевского.

«…На базаре говорили, – передает он Дульцинее, – и ваша маменька тоже рассказывать мне пустилась по великой своей неделикатности, что Смердящая (мать Смердякова) ходила с колтуном на голове, а росту была всего двух аршин с малыим (слушайте дальше, читатель!). Для чего же «с малыим», когда можно просто «с малым» сказать, как все люди произносят? Слезно выговорить захотелось, так ведь это мужицкая, так сказать, слеза-с! Может ли наш мужик против образованного человека чувства иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства кик услышу бывало «с малыим», так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна!»

Так вот оно что: «с малыим» услышал, и эта неграмотность покоробила его литературный вкус. Но до чего гениально! Вообразите, – «Земля во рту» написано Мережковским по поводу огорчения двумя фактами:

1) Воздухоплавание началось в Европе, а не у нас. У нас генерал Кованько.

2) В Испании одного Феррера казнили, а вся Европа закричала. У нас ежедневно вешают, а все молчат.

Но что в статье Дм. С. Мережковского мне показалось верхом остроумия, то это то, что – по крайней мере касательно воздухоплавания и Кованько – он повторяет памятный летний фельетон М. О. Меньшикова именно о Кованько и прорванном воздушном шаре, на котором аэронавты разбились, а касательно Феррера и проч. повторяет «Не могу молчать» гр. Л. Толстого.

И все это передернув или не связав конца статьи с началом: ибо если Толстой написал «Не могу молчать», если вышла целая книга «О смертной казни», Л. Андреев написал «Рассказ о семи повешенных» да и вся вообще печать полна этой темы, то каким же образом Россия нема перед зрелищем смертных казней?!!

Но в чем же лежит настоящий пафос статьи Мережковского? Отчего он считает Россию страною погребенною? Где, как говорят немцы, «зарыта собака»?

– Россия гибнет оттого, что у нас министерство Столыпина и октябристы в Думе.

«Уходит день и приходит… А земля все стоит», – говорит Экклезиаст…

Господа, господа, – «братья-писатели»! Да ведь мы отравились «правительством». Ну, это – такой пень, что какое слово ни скажет писатель, все – на пень глядя. Нет ему свободы, все глядит на пень. «Пень, пень повернись так; пень, пень, повернись иначе». «Пень, дай я тебя обряжу. Пень, пень, не срубить ли тебя». Никуда от пня. «Все от печки танцуем». Господи, какое удушение! Господи, какая несвобода. Что оно нам, крестный батюшка, что ли? Или «родная матушка», что нас родила? Что это мы ничего без «правительства» придумать не можем. Приправа ко всем кушаньям. Окраска всех мыслей. О, Боже, вот поистине рабство! Да уж не прав ли Достоевский в ужасной аллегории Смердякова, и не изображаем ли мы его, а «правительство» – гитару, на которой мы играем все арии. Ведь эта отравленность «правительством» есть повторение чиновнического духа «все приписывать начальству» и обнаруживает в нас не граждан, не мыслителей, не свободных людей, а всего-навсего Акакиев Акакиевичей, – только перешедших от переписывания бумаг в департамент к пописыванию статей в журналах!

Вспомните Пушкина: Боже, как он умел быть свободен и независим, стоя непосредственно около царя. Свободен в темах своих, свободен даже в дерзости любви. Ибо друг Мицкевича и декабристов, написавший о себе «Памятник», он знал, как рискует, написав «С Гомером он беседовал один» и еще несколько стихотворений анонимного характера, где, однако, говорит гораздо сдержаннее о царе, чем об екатерининском вельможе в знаменитом стихотворении «Князю Юсупову».

Да, все в России «от чиновника»: даже вот и литература, и философия. «Пень» да и только. Такие рыцари до Иерусалима не дойдут.

Впервые опубликовано: Новое время. 1909. 19 ноября. № 12102.

Полемические заметки

Вот уже два века прошло, как русское правительство, русские писатели, вся решительно печать и, наконец, школа всемерно чистят и полируют «матушку Русь», будто старый самовар к празднику. И так, и этак повертывают, трут и родною золой из печки, и иностранным порошком из аптеки. Кажется, в высшей степени одушевлен чистильщик, и в высшей степени не одушевлена очищаемая вещь. Он так умен, она так глупа. Вещь – это Россия, мастера – это мы, «образованный класс». В этой борьбе, в сущности, прошла наша двухвековая история. Это главная ее тема.

Как ни старался мастер, ничего не выходит. Даже порол плеткой, топтал ногами, мял, крутил – не выходит ничего!.. И лаской, и уговором – ничего не выходит! И со священниками, и светским способом, и через церковную печать, и через гражданскую печать, всячески: но – нет результата!

«Ну, и скотина эта Россия», – говаривало почти прямо правительство.

«Нашей азиатчины и предела нет!» – совершенно отрыто кричала печать.

Первое затем поворачивало «на реакцию», вторая предавалась безнадежности, унынию и писала своих известных героев «с меланхолией», «Рудин» и т. п., «Дневник лишнего человека» и проч.

И хочется сказать им всем:

– Господа, да ведь вы чистите не самовар, а живого человека. Самая ваша тема неверна, самая задача ложна. Задача ваша состоит в нелепом требовании, чтобы у человека были усы и эспаньолка, но не было кишок. «Потому что усы красивы, а кишки грязны». Живому существу грязное столько же нужно, сколько и чистое. Живому все нужно, что в нем есть; ибо это «есть» и появилось потому, что оно нужно. Для обольщения женщин природа дала мужчине красивые усы; но для переваривания пищи нужен был именно длинный, петлями, канал – и природа создала кишки. Для барышни усы красивее; и без усов «мужчина не мужчина». Но ведь это же пустяки, эстетические пустяки; биолог скажет, – и голос его фундаментален, – что кишки в человеке неизмеримо важнее и, так сказать, торжественнее и священнее усов!

«Кишки – святая вещь; а усы – чепуха. Усы сбреет парикмахер; а вот если кишки сбрить – человек помрет».

В единственном разговоре, какой мне удалось вести с гр. Л. Н. Толстым, он мне с печалью и недоумением сказал, сказал с враждою: «Как унижается человек в любовных ласках, какие он совершает унизительные для величия своего поступки». Кажется, протест гордости и есть настоящий родник духоборческих идей Толстого, выраженных в «Крейцеровой сонате». Но ведь это тот же спор усов и кишки, и удивительно, что такой мудрый и простой человек, как Толстой, стал на сторону усов. Барышню, конечно, занимают усы. Но зачем же Толстому быть mademoiselle: мать барышни говорит: «К черту усы: отправление кишечника несравненно важнее, трогательнее и священнее». Я Толстому тоже сказал, что «все сии кажущиеся грязными вещи, какие бы он ни держал в уме, – суть вещи превосходные»; и что это «просто покров Изиды, под которым до времени природа скрывает важные вещи, дабы мы их не трогали и не беспокоили любопытством; а пришла минута, стало «нужно», и они вдруг нам кажутся не гадкими, а приятными, и то самое, что мы прежде назвать не смели, – мы теперь ласкаем всяческими ласками». Совершенно как происходит дело с младенцем: он рождается «весь грязным», но что сравнится даже по религиозности с тем восторгом, с тем глубоким даже до страха чувством, с каким мать покрывает его поцелуями.

Как это серьезно сравнительно с поцелуем в надушенные усы!

Какие пустяки затруднили Толстого! Но эти пустяки затрудняют и «образованный класс» России, когда он думает о земле своей. «Какое свинство всюду, Боже, какое свинство!..» Разве не об этом написаны «Мертвые души» и «Горе от ума»?

Хочется сказать:

– О, Господи!.. Ну, и «свинство», – но не терзайтесь так, пожалуйста, и не пишите «Дневников лишнего человека». Без «свинства» не обходится природа, и вся она, матушка, создана со «свинством», а живет, цветет, и, согласитесь сами, что никак нельзя выдумать лучше, чем существующая природа… Выдумаешь, распланируешь на бумаге уж непременно без «свинства»… Sine qua non[67]67

Без чего нет, без которого не (латынь)

[Закрыть]… На этом, между прочим, все социалисты осеклись. Задача их, как и культурных русских людей, – «вырезать у человека кишку, – потому что в ней гадости». Но так, оперируя на бумаге с пером в руке, они создают человека без «кишечника», и естественно, что он не живет. Социалисты великолепны, только пока борются с правительствами, а как только они «всех победят» и останутся одни, то не продышат и суток. И просто оттого, что без «кишок» и без «свинства», что все «вычищено» и «вырезано»… Человечество выплюнет их с отвращением и болью и заживет по-старому, «по-грязному» и «по-живому». И уж тут, вообще, положен предел мечтам человеческим и мечтательности человеческой.

Высшая мечта человеческая – «рай до грехопадения». Но знаете ли, сколько, по Талмуду, жил человек в раю? Одни сутки. Соблазнение Евы змеем произошло в вечер того дня, когда она была сотворена. В этом «комментарии» к Библии, сохранившемся у талмудистов в устной передаче тысячелетия, лежит одна из тайн библейской космогонии. Действительно, «один день» еще можно просуществовать без пищеварения и «гадостей»; но не дольше. Как «дольше», – так, просто, нечего делать и, в сущности, нечем жить! Нельзя же тысячу лет смотреть в глаза друг другу «с любовью». Стошнит, опротивеет и просто… напишешь «Дневник лишнего человека». Рождение человека, т. е. прекраснейшего в мироздании существа, из «такой сплошной гадости», потому матично, мистично и священно, что оно есть общий символ происхождения всего живого и прекрасного, теплого и горячего, из некоей «грязнотцы». Народы так и говорят: «Мир родился из хаоса», из «тьмы». «Бе туман над водами» – ну, и потом звезды и цветы…

Эта космогония человечества важнее парикмахера и усов.

Возвращаюсь к «правительственным» усилиям и к усилиям «образованного класса».

Некий писатель, обсуждая памятник Александру III Трубецкого, сравнил круп лошади, на которой сидит царь, да и всю фигуру лошади, – со «свиньею». И вместе сказал, что лошадь под царем знаменует Россию. Это сравнение и чтение известного «Дневника» Никитенко, где описываются события трех царствований, внушили Д. С. Мережковскому грустные размышления, которые он выразил в статье «Матушка свинья». Это – наша Россия, «полная свинства». Конечно, все это – так, и в грусти Никитенко и Мережковского много правды, хотя нельзя не заметить, что на всем протяжении пятидесятилетнего «Дневника» рассматривается собственно один Петербург и взглядом петербуржца. Это «nota-bene» читателю нужно держать в уме… Где же у Никитенка армия? Он видел только канцелярию военного министра и главный штаб. И деревню он забыл: он видел ее только в детстве. «Дневник» его есть в значительной степени брюзжанье чиновника над всем чиновным и переполнен сплетнями и пересудами канцелярского характера. Мужик из Нерехты, поп из Калуги решительно ничего для себя понятного и интересного, близкого и родного, там не найдет. Но оставляю Никитенка и обращаюсь к скорби Мережковского, где он говорит, что борьба России и Запада сводится в значительной степени к борьбе лица человеческого, которое выражает собою Европа, с «крупом животного», который напоминает собою «матушка Русь».

Но ведь она же «Святая Русь» по определению народа, который говорит о себе, что он «просмердел в грехах»! Вот два определения: как странно они сближаются! Мережковский такой христианин: поморщится ли он от тех страниц Евангелия, где написано, что Христос родился не в чертоге, а в вертепе, что вокруг стояли не принцессы и придворные дамы, а были пастухи, ясли, и, terribile dictu[68]68

Страшно сказать (латынь)

[Закрыть], коровы, ослы и, уж верно, где-нибудь неподалеку чесалась и свинья! Какое же хозяйство и хлев без свиньи. В «такой-то простоте» сошел на землю наш Спаситель. Тут, в религии, дано повторение того же символа, какой дан и в рождении человека, «таком нечистоплотном»… Тут есть серьезная магия, о которой кому бы и задумываться, как не мистику Мережковскому? Нет, серьезно, – «звезды из навоза, а паркеты и дворцы блистают только поддельными брильянтами». В этой обратности скрыт узел какой-то необходимости. «Все прекрасное – из смирения», «святое – оттуда же»; а из гордости человеческой – ничего! Тут припомним и Толстого, с его чистоплотностью. Нет, позвольте, мир и мораль можно дернуть за вожжу и сказать:

– Что церемониться! Облейся слезами, грешный и святой человек, и приложись устами к тому, на что ты плевал в высокомерии своем!

Это – о народе, который казался «образованному классу» таким «смердящим» и «грязным». Да и вообще… Очень мало понимает человек, особенно после ванны, в чистой рубашечке, да еще предварительно обрившись и постригшись. Это как-то убавляет разума. Наконец, как любителю истории культуры, и особенно древней Эллады, я замечу на прямую тему его статьи, озаглавленной «Матушка свинья», следующее: он не отвергнет, что Греция была самым светлым местом во всем поле древних цивилизаций. Священное место искусств, наук, мудрости и поэзии. Но эта страна имела свой алтарь. И без подсказываний он скажет, что это, конечно, – Элевзин[69]69

Элевзин (Элевсин) – город в Греции, недалеко от Афин. В античности был одним из наиболее важных культовых и культурных центров, в нем проводились знаменитые Элевсинские мистерии в честь богини плодородия Деметры, которая была одной из наиболее почитаемых богинь олимпийского пантеона.

[Закрыть], место священных таинств Цереры[70]70

Розанов называет Деметру на римский манер.

[Закрыть]. Шиллер написал ей гимн, – ей, языческому божеству. Значит, – трогало, значит, трогательно. Но знает ли Мережковский, что изображено на монетах Элевзина, – единственных, какие дошли до нас, т. е. на всех: свинья с одной стороны, над нею инициал имени города, а на другой – Церера, едущая в колеснице, запряженной крылатыми драконами! Может посмотреть в моей коллекции. На монетах же безусловно всегда изображались только предметы местных культов, специально почитаемые, специально в этом месте, в этом городе. Не удивительно ли для Элевзина изящной Греции такое почитание? Между тем, кто был причастен элевзинским таинствам, тот, по словам древних писателей, «умирал не как другие люди, но с радостью, ибо умирал с верою в вечную жизнь души». Это – записано, это – точно. Но кто не заметит тут сближения с нашим народом, который, живя «свинья свиньею», умирает, как никакие другие люди, – бодро, мужественно, прямо с радостью, безгранично веруя в загробную жизнь. Да и вообще в «чистенькой Европе» все эти «религиозные суеверия» давно выметены, а у нас в «навозе русской земли» они хранятся как жемчужина, и Мережковский слишком знает, что русский народ есть последний, в котором ничего не пошевелено из религии, и не по глупости, а по серьезности его. Россия и есть последний Элевзин, единственный неразрушенный Элевзин Европы. Говоря это, я просто повторяю трюизм, то, что всем известно. Воображаю, что все это удержится, если и вычистить народ хорошо, как медную посуду к празднику; если переделать его в «образцовых финляндцев» или культурных немцев. Но есть магия вещей, магическая связь вещей. Кишок никак нельзя заменить каучуковыми трубочками. Нельзя сделать, чтобы человек рождался из резинового пузыря. С глубоким инстинктом народ наш бережет свою «нечистоту» от всяких культурных чисток, помня, что звезда Востока остановилась над коровьими яслями и что вообще «навоз» человечества как-то таинственно связан со всем священным и теплым, чем живет и греется человек. Народ в этой связи не отдает себе отчета, но народ это чувствует. Само собою разумеется, однако, что «навозу» нельзя давать дорастать до краев, что его надо убирать; но, убирая, нельзя доцарапываться до «крови», и вообще тут надо поступать осторожно и, главное, совершенно надо оставить идею «убрать с корнем и весь навоз». Именно до «корня» – то и нельзя доходить, «весь» – то и опасно убрать. Вдруг все умрет, похолодеет, увянет. И не станет бессмертия души; не станет загробного существования, зашатается совесть, затоскует, страшно затоскует человек, по крайней мере русский человек.

Не станет Элевзина. Станет «Париж № 2». Не надо. Страшно.

Впервые опубликовано: Новое Время. 1909. 4 ноября. № 12087.

Вековая бездейственность русской профессуры

Вполне поразительно, каким образом Академия Наук, в своем коллективном «заявлении» о достаточно высоком состоянии в России науки, упустила из виду, что наши ученые не приняли никакого участия в создании целых огромных областей знания, притом самое появление и рост которых было одновременно с существованием у нас уже всех восьми университетов. Не диво, что мы отстали в физике, биологии, философии, жизни которых насчитываются тысячелетия. Но что наши университетские ученые «палец о палец не ударили» в реставрации культур Вавилона, Ниневии и Египта, которые открыты и описаны в XIX веке, – это свидетельствует именно о том потухшем любопытстве, которое является на конце «изболтанности» и «выговоренности», на конце вековой войны «Монтекки» и «Капулетти», каковою представляется столетие нашей «оппозиции правительству», где тусклую и нерешительную роль играли университеты, не «крася» ни одной стороны, ни другой стороны… «Нелюбопытство» может быть двояким: молодым и детским, или – старческим и изнеможенным. Нелюбопытство и нелюбознательность наших университетов – решительно изнеможенная. Усталая от «служебных мелочей» в себе, от какого-то уездного существования, – без широкого и жадного взора в сторону, кругом и вдаль.

Между тем «злое и бездарное наше правительство», вот которое «завело нас в Манчжурию и довело до Цусимы», как-никак все-таки основало восемь историко-филологических факультетов и два специальных заведения, относящихся до затронутой стороны вопроса, – Институт восточных языков в Петербурге и Лазаревский институт – в Москве.

И – ничего!

Не спорю, что-нибудь они, должно быть, и писали. Наверное, – писали. Издавали «Труды»… Но из читателей моих никто же не вспомнит и не назовет сразу голову, которая осветила бы Восток и страны «восточных языков» таким светом, таким знанием и проницательностью, что имя этой головы повторялось бы на перекрестках улиц, оно было бы известно всякому образованному человеку и называлось бы сразу. Имя Вильгельма Гумбольдта сразу назовешь; имя братьев Гриммов – тоже назовешь; как знают «на перекрестках улиц» наших Буслаева и Даля. Вообще, тут вовсе не требуется специальность знаний; требуется скорее – именно не специальность. Ведь мы говорим о «науке в России», а не о том, что есть в своем роде «почтенные диссертации» по разным наукам. Мы спорим о том, «нужно ли посылать русских за границу учиться»: что же юный магистрант узнает, приехав в Петербург «доучиваться» у какого-нибудь синолога (китайский язык) или санскритолога? Тот ему покажет «Китайский словарь», доведенный им до третьей буквы алфавита, или что-нибудь «О заклинании духов в Пенджабе» – предметы своих двух диссертаций и своего «копательства». Произнеся последнее слово, мы почти натолкнулись на «русский метод»…

Наши равнины – тихие, и наши реки – бесшумные. Водопадов нет. Течет себе речка и течет; «склон равнины» Бог устроил – вот она и «течет». Так «тихо текут» и наши ученые. Они «копаются», так как решительно же невозможно, между прочим и физически невозможно, всю жизнь ничего не делать; и, проведя 30–40 лет «ответственной жизни» среди гор книг, не реагировать ничем на «окружающий материал». Хотя совершительно поразительно, что есть и такие ученые профессора, из-под пера которых совершенно не вышло ни одной печатной строчки (Гаврила Афанасьевич Иванов, латинист и даже одно время «исправляющий обязанности ректора» Московского университета) или которые, написав обязательную по уставу магистерскую и докторскую диссертации, затем на всю жизнь умолкли, диссертацию же съели мыши, потому что людям она совершенно не нужна. Последние viri illustri simi ас doctissimi[71]71

Знаменитые ученые мужи (латынь).

[Закрыть] уже исчисляются не десятками, а сотнями в наших университетах.

У нас есть или, вернее, иногда встречается изумительная способность усвоения, – попадается какая-нибудь «техническая кнопка» в голове, подобная тем, какая есть же у волшебных «счетчиков», дающих публичные представления своей «способности считать», умножать пятизначные числа на пятизначные почти моментально, почти – отгадывая, но – наверняка. Такие «изумительные счетчики», конечно, не суть математики. У наших «копунов» есть не эта, но подобная способность вдруг в три недели «овладеть санскритом» или удерживать в памяти решительно все, что ни прочтет, что ни услышит, что ни узнает. Но эта изумительная восприимчивость почти всегда эквивалентна глубокой мертвенности созидающих способностей, инициативы, «новой и своей задумчивости». Кто его знает, может быть, Хлестаков мог бы быть «виртуозом-счетчиком», а Ноздрев даже наверно обладал каким-нибудь «талантом». Но они жили в неучебное время; родясь полустолетием позже, – и очень может быть, что они обнаружили бы необыкновенную способность к какой-нибудь головоломной науке, которую иной и серьезный человек всю жизнь не осилит. Под человеческим черепом скрываются удивительные «фокусы знаний», причем страшное развитие этого исключительного «фокуса» иногда совмещается с полною тусклостью всей остальной головы. Из него может выйти изумительный «специалист» и в то же время совершенно посредственный ум, – чтобы не сказать скромнее. Я говорю о вещи довольно-таки общеизвестной, удивлявшей людей, которые «привыкли толкаться в ученой среде». Вот такие специалисты-виртуозы едва ли не образуют большинство нашей профессуры: и так понятно, что «науки» пока нет в нашей земле, нет ее как идеи, как великого воодушевленного любопытства!

В 1882 году, окончив Московский университет и обернувшись мыслью вспять, я был поражен: что же я собственно узнал? и чему собственно учил и стремился учить университет, как «universitas scientiarum», т. е. «всеобщность, обобщенность, универсальность знаний»? Да ничего подобного, соответственного имени! У всех, безусловно у всех профессоров, в том числе и «светил» (были), – однако отсутствовала вовсе идея знания, идея науки в целом… А профессор философии, у которого должны же были бы как-нибудь связываться в голове «все науки», просто читал нам логику – по Миллю, психологию – по Бэну и историю всех философских систем по шаблону. Все-таки к философам именно – я почему-то питал особенное благоговение: «Прочие – в сюртуках, а этот – в хламиде». Вдруг, по какому-то торжественному случаю, я увидал нашего Матвея Михайловича, до того расшитого в золото (позументы парадного мундира) и со столькими орденами на груди… что мой туман спал. «Ах, вот отчего… университет не дает никакой идеи о науке: все они занимают должность V класса, дослуживаются, к 40-летию службы, до тайного советника и мирно прилагаются «к отцам» на Дорогомиловском или Ваганьковском кладбище».

И больше ничего; т. е. в душе, в человеческом духе. И всю жизнь работала только «тайная кнопка», неизвестный «фокус» в мозгу, давший и «санскрит», и «дифференциалы» в руку.

Совершенно ясно, что у человека с этим «фокусом» воспринимающих способностей нельзя ничему выучиться, нельзя выучиться существу науки, «мудрости науки», которая есть; и она есть независимо от этих «фокусов», а как результат громадной работы громадного и личного и собирательного ума, с всеосвещающею в себе силою. Вот пример: в восьми университетах и в четырех духовных академиях сколько людей преподавало богословие; но освещающий луч на него был брошен только Хомяковым, который даже не был профессором. Когда я говорю о «идее науки» и о «мудрости в науке», – я и разумею подобные явления. Можно читать всю жизнь лекции по богословию и знать и помнить все крупное и мелкое в этой области: и не иметь ни одной новой и собственной мысли о богословии, о предмете 30-летнего «читания». Что касается «философии в университете», то, как и повелось, уже как закон и норма, из которой «совестно выходить»: что профессор всех философов знает, но ему самому иметь хотя бы одну философскую мысль – даже неловко. «Мы не Кифы Мокиевичи и глупостями не занимаемся», – покраснел бы наставник, тридцать лет читающий «о философах» довольно несчастным русским студентам[72]72

Только последние лет 15 изменилось это странное воззрение на себя и свою задачу русских университетских философов (гг. Лопатин, Введенский, Лосский). (Примечание В. В. Розанова).

[Закрыть]. Наука для таких людей с «кнопкой» или «фокусом» в голове представляется какою-то каменною твердынею, каким-то скелетом «законченного человека», к которому что же прибавить или что же убавить? «Кончено», «осуществлено»: и они перебирают и охраняют «архив науки», как директор музея восковых фигур бережет и пересматривает эти фигуры.

Точная копия. Я говорю не сравнениями: я выговариваю точное существо «русского дела».

Этою весною я был на диспуте профессора Варшавского университета, г. Шестакова. Диссертация была посвящена преданиям и сказаниям, возникшим на пограничной линии соприкосновения умиравшего или истреблявшегося языческого – с христианским миром, который недавно зародился. Оказывается, есть «знаменитая книга» на эту тему германского ученого (имя забыл). Вдруг диспутанты, и в том числе (если правильно помню) «светило», проф. Зелинский, выразили полунеудовольствие, полуизумление, что в таких-то частностях и новых задачах своей работы проф. Шестаков вышел из рамок этой «знаменитой книги». Я не могу забыть и лукавой и удивленной улыбки молодого ученого, с какою он ответил петербургским профессорам: «У (такого-то) ученого этого нет: но ведь мог же я и сам поставить себе такую-то (правильную в научном смысле, и этого диспутанты не отрицали) цель».

Просто я был поражен: вот до чего дело дошло в «самостоятельной русской науке» (мнение Академии Наук): нельзя, неловко что-нибудь самому сказать, попытаться сказать. «Списывай extemporale[73]73

Тотчас же, без подготовки (латынь). В старой школе – классное письменное упражнение, состоявшее в переводе русского текста на латинский или греческий язык без предварительной подготовки.

[Закрыть] – и шабаш», как говорят бездарнейшие из гимназистов на уроке.

А знаний – бездна. «Все языки» знают, и «все книги» – прочли. Тут именно ряды «кнопок» и никакой идеи науки.

Оставим. Это общеизвестно. «Гадкое правительство» тоже собрало изумительную коллекцию этрусских ваз в Эрмитаже: но снимки ваз вообще я студентом университета рассматривал с восторгом в «Histoire des Romains» Дю-Рюи и чуть было за эти вазы не выписал книги, стоящей около ста рублей (нечем было бы платить за «дальнейшие выпуски»): но никогда в русской книге[74]74

Только недавно, года четыре назад, появились снимки с некоторых античных ваз, – конечно, не с русских (Эрмитаж), – в труде профессора Фармаковского. (Примечание В. В. Розанова).

[Закрыть], ни в одной, я не видал изображения этрусской вазы. Эрмитажное собрание ваз – не издано, как и эрмитажные монеты.

Да до чего не дотронься, зрелище все одно: «правительство», которое нужно «ниспровергнуть», собрало груды памятников, груды научных сокровищ: а профессора, которые желали бы «ниспровергнуть», – ни единым лучом света не осветили этих сокровищ.

Вот и все. Оставим это дело. Оно общеизвестно. Только еще укажу:

1) В русской «самостоятельной науке» нет ни одного изложения римской истории. Попытался Модестов: но не довел до Ромула и Рема книгу, Бог весть почему озаглавленную «Римская история». Погрузился в «бронзовый век» (Италии) – и даже до «Рима» не довел. Поразительно, что русские ученые не умеют даже дать правильного заглавия труду; и совершенно не умеют, как я ранее выразился, «гармонизовать книгу». «Начал», а там «что-нибудь» выйдет. Именно работающая «кнопка», – без всякого «смысла».

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.