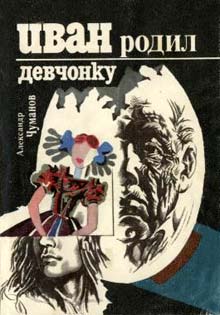

Читать книгу "Иван родил девчонку"

Автор книги: Александр Чуманов

Жанр: Научная фантастика, Фантастика

сообщить о неприемлемом содержимом

Александр ЧУМАНОВ

ИВАН РОДИЛ ДЕВЧОНКУ

Серый волк и другие

ЭОНИМФ

Наступало лето. День ото дня солнце припекало, все сильнее, земля оттаивала, сантиметр за сантиметром прогревалась вглубь, и однажды это благодатное тепло коснулось Иноземцева. Он долго не хотел просыпаться, все цеплялся за обрывки приятных сновидений, все ворочался в своей хитиновой скорлупке с боку на бок. Ему снилась женщина, необычайно красивая и совершенно незнакомая, ласковая и кроткая женщина, каких вообще никогда не существовало в природе.

Зародившееся где-то в глубине организма чувство всепоглощающего голода окончательно вывело Иноземцева из оцепенения. Он потянулся, так что хрупнула и раскололась тоненькая оболочка, всю зиму отделявшая Иноземцева от окружающей действительности. И окончательно проснулся.

– Черт с ними, с бабами, – сказал Иноземцев сам себе, – жрать охота.

Он выбрался из-под земли и оглядел окрестности. В окрестностях ничего замечательного не обнаружилось. Иноземцев отряхнулся, оглядел себя и тоже остался не вполне довольным. На нем был желто-зеленый в черную полоску финский костюм, не очень модный, однако новый, итальянские туфли, достаточно модные, однако уже успевшие потускнеть. Дополняли гардероб белая рубашка с изрядной примесью синтетики, широкий галстук и часы «Электроника».

«Униформу придется сменить, – подумал Иноземцев, – в таком виде стыдно появиться перед знакомыми».

Он откинул жесткие надкрылья пиджака, под ними оказались тонкие, прозрачные, ненадежные с виду крылышки. Иноземцев придирчиво осмотрел их, но никаких видимых изъянов не обнаружил. Крылья выглядели сработанными на совесть, хотя нигде не удалось обнаружить любимых Иноземцевым магических букв: «Маде ин…»

– Отечественные, – хмуро пробурчал он, – хряпнешься и костей не соберешь.

Он помахал крыльями в ту и другую стороны для пробы, осторожно взлетел. Не торопясь, не набирая высоты, Иноземцев долетел до ближайшего шоссе и у обочины приземлился. Он с непривычки здорово устал, раскраснелся, вспотел. Аккуратно сложил крылышки на место, чтобы никогда больше ими не пользоваться, поправил пиджак. Из-за поворота показалось такси. Иноземцев небрежно махнул рукой.

– Вперед! – так же небрежно сказал он, пристегиваясь.

– Да мне еще на заправку…– начал было шофер.

– Ше-еф! – укоризненно растягивая короткое слово, остановил его Иноземцев.

Он повесил шляпу на то место, где значилась безоговорочная с виду надпись «Не курить!», достал из кармана пластиковую пачку «Филипп Моррис», ловко выщелкнул из нее две сигареты.

Через двадцать минут машина подрулила к дому Иноземцева.

– Красный рубль, достаточно? – спросил он, протягивая таксисту деньги и не поворачивая головы.

– Спасибо, вполне, – ответил таксист и побежал открывать пассажиру дверцу. Иноземцев терпеливо дождался, пока он это сделает, и не торопясь вылез, заложив руки в карманы.

Открыв дверь квартиры, Иноземцев сунул ноги в тапки, снял пиджак и прошлепал на кухню. Он сварил яичко всмятку, кофе, тарелку овсянки. Но привычный когда-то английский завтрак после длительной спячки показался ему недостаточным. Слегка поколебавшись, Иноземцев открыл бар. Некоторое время он разглядывал разноцветье иностранных наклеек, потом решительно взял с полки бутылку водки. Он выпил залпом полный фужер, закусил его изрядным шматком сервелата, смачно рыгнул и почувствовал себя в полном порядке.

И снова захотел спать. Иноземцев принял горячую ванну, почистил зубы, переоделся в пижаму. В спальной его дожидалась огромная квадратная кровать. Иноземцев зарылся в постель с головой, и ему стало так же уютно и спокойно, как совсем недавно в хитиновой скорлупе.

Он заснул и проснулся только под вечер. Вечер был периодом максимальной активности Иноземцева. Он встал, снова почистил зубы, выпил стакан простокваши и закурил вторую за день сигарету. И засел за телефон.

Подскакивай, распредвал я тебе сделал, – говорил он кому-то на другом конце провода, – только не забудь, с тебя два билета на творческий вечер Мармеладова в Останкино. И чтоб места были рядом с телекамерами.

– Мне нужен китайский кафель, бассейн на даче хочу облицевать, – сообщал он другому собеседнику, – взамен могу предложить японскую аппаратуру плюс полное собрание сочинений велико го Мармеладова в бархатном переплете с дружеским автографом автора и плюс еще чего пожелаешь.

– Готов по дружбе обменять коллекцию монет из гробницы Тутанхамона на коллекцию икон работы Рублева, – говорил Иноземцев третьему.

Он провел у телефона несколько часов кряду, трижды набирал другие города, дважды заказывал международные разговоры. Он беспрерывно отвечал на звонки соседнего аппарата, одновременно что-то записывал, делал пометки в календаре, щелкал клавишами диктофона, перематывая магнитную ленту взад и вперед…

К девяти Иноземцев изрядно притомился. Он оставил нагревшийся телефон остывать, облачился в джинсовый костюм фирмы «Вранглер», натянул фирменные кроссовки. Красная «Лада» поджидала его у подъезда.

Иноземцев прогрел двигатель и мягко тронул машину с места. Он ехал, тщательно соблюдая все правила дорожного движения, какие только попадались на пути, кивая милиционерам. Он припарковался на стоянке неподалеку от Дома ученых, проверил, все ли дверцы надежно заперты.

В вестибюле его встретили как старого знакомого. Спросив по дороге кого-то о творческих планах, пожелав кому-то творческих успехов, кому-то кивнув, кому-то пожав руку, кого-то даже облобызав, Иноземцев проследовал в ресторан, где окончательно смешался с учеными. Он был со всеми знаком, был весел, остроумен, щедр. Он говорил красивые тосты, усердно налегая на минеральную воду, много и весьма умело танцевал. Там он выкурил третью, последнюю по его норме сигарету. Там же Иноземцев познакомился с Варварой, кандидатом неведомых для него наук, натуральной блондинкой, самой лучшей из попавшихся ему в тот вечер на глаза женщин.

Варвара напоминала Иноземцеву ту, которую он видел во сне, когда еще был куколкой. Правда, довольно скоро Иноземцев понял, что это сходство только кажущееся. Но не подал вида.

Он увез Варвару к себе на квадратную кровать.

– Ты кто? – жарким шепотом спросила она его в темноте.

– Эонимф – честно ответил Иноземцев.

– Я знаю, что такое эонимф– сказала Варвара, – этим словом энтомологи называют насекомых, которые долгое время пребывают в почве в состоянии покоя. Иногда несколько лет. Что ты хотел этим сказать?

Только то, что сказал.

– И сколько же лет ты пролежал в почве?

– Не знаю, может, десять, может, двадцать. Лежал себе, пока не появились благоприятные условия.

Наутро Иноземцев накормил Варвару английским завтраком, они обменялись телефонами и расстались довольные друг дружкой. После этого Иноземцев ни разу не звонил Варваре. Как и она ему.

Проводив Варвару, Иноземцев отправился на дачу. Надо было хоть изредка проверять, как там и что.

Здоровенный Пират успел подзабыть хозяина. Он встретил его злобным лаем, и Матрене Ивановне, которую Иноземцев называл управительницей своего имения, с трудом удалось загнать пса в конуру.

– Эдуард Александрович приехали! – старорежимно заголосила старуха.

Иноземцев поцеловал ее в щеку. Они прошли в дом и часа два совещались, опорожнив за это время самовар…

Хозяин поинтересовался видами на урожай. Старуха попыталась прибедняться. Иноземцев решил сам осмотреть угодья. Урожай обещал быть отменным.

– Викторию продашь по шесть рублей, – наставлял Иноземцев Матрену Ивановну, – центнеров десять, однако, будет. Твои комиссионные, как обычно, десять процентов. Отчет представишь по форме. Проверю. Приедет бригада бассейн облицовывать, проследишь, чтобы сделали как надо.

Старуха молча кивала головой, зная, что возражать, торговаться, пытаться обмануть – бесполезно. У хозяина был глаз-ватерпас. И нюх лучше, чем у Пирата.

Так и потекли дни в трудах да заботах. Иноземцев спал до полудня, потом садился к телефону. Вечером он с кем-нибудь где-нибудь ужинал. По субботам и воскресеньям Иноземцев позволял себе отдохнуть в Сочи или на Рижском взморье. Изредка бывал на даче с инспекторской проверкой.

И однажды он почувствовал, что пора позаботиться о потомстве. Ему нравилась вся эта суматоха, которая зовется жизнью, но инстинкт был сильнее самой жизни. Хотя Иноземцев и не был из породы тех, кто умирает, выметав икру или отложив яйца, ему все-таки стало как-то грустно.

«Я сделал на земле немало добрых дел, – размышлял он, – не сосчитать тех, кому я помог, они в основном платили мне тем же. Пора наконец свершить то главное, Для чего создала меня природа».

Он облачился в свой немодный финский костюм, желто-зеленый в черную полоску, вызвал по телефону такси, запер квартиру, запер машину, одиноко стоявшую у подъезда.

Иноземцев долго бродил по знакомому полю, подыскивая себе какую-нибудь такую же одинокую, грустную, желто-зеленую в полоску, когда огромная быстрая тень заслонила солнце. Он хотел улететь, но крылья запутались в полах пиджака, от долгого безделья они слегка слежались, в них уже начала заводиться моль.

Большая рука, появившаяся, как показалось, прямо с неба, брезгливо взяла Иноземцева двумя пальцами, словно он был заразным, подняла его высоко-высоко и выпустила над какой-то дурно пахнущей лужей. Иноземцев плюхнулся, подняв столб брызг.

«Керосин!» – с ужасом догадался он.

Иноземцев считался неплохим пловцом, но плотность керосина, как известно, меньше плотности воды. Он из последних сил старался держаться на плаву, пытался звать на помощь. Но силы быстро иссякли.

ЗАБОР ГЕЛИ ТЮРИНА

Утро выдалось на редкость теплым. Вчерашние тучи, несмотря на полное безветрие, за ночь отступили за горизонт, и взошло солнце большого диаметра, не замутненное никакими дымами и дымками.

Геля Тюрин встал на зорьке с беспричинной тихой радостью в сердце, вышел во двор и, улыбаясь, сощурился от мягких и теплых лучей, ткнувшихся в глаза. На некоторое время он скрылся в сенях, громыхнул там и снова вышел на крыльцо с ведерком еще накануне приготовленной краски.

К тому времени, когда проснулись соседи, тюринский забор, уже почти просохший, весело сиял голубовато-зеленым колером.

Заборы красят все мало-мальски заботливые хозяева. А если кто и не красит, то в любой момент может это сделать. А если у кого вообще нет забора, тот все равно уверен, что, будь у него забор, он бы его, в принципе, сумел как-нибудь выкрасить без посторонней помощи. Правда, вместе с тем есть немало людей, убежденных в том, что забор, как таковой, – пережиток проклятого прошлого и в нашей действительности не должно быть места заборам.

Так вот, когда соседи проснулись и увидели Гелин забор, они решили пойти посмотреть поближе. Да так и замерли от изумления.

Ничего похожего они никогда в жизни не видели. Вернее сказать, замерли от изумления те, кому было доступно чувство прекрасного. А те, кому это чувство было чуждо, замерли от возмущения. Словом, у забора с утра скопилась небольшая толпа и возник разноголосый шум.

Надо сказать, что Геля уже давно тайком занимался раскрашиванием забора. И уже раз на сто перекрасил его изнутри. Потому что стеснялся. Конечно, все знакомые, да и не очень знакомые, об этом Гелином увлечении знали. И беззлобно посмеивались. Считалось, что Геля с приветом. Его из-за этого увлечения и на работе никто всерьез не принимал. Стоило ему на собрании начать разговор о каких-нибудь недостатках, как тотчас критикуемый говорил ему: «А ты забор красишь!» И Геля терялся, краснел и забывал, ради чего поднялся на трибуну. Вот так сильно стеснялся человек своего безобидного увлечения.

Однако вернемся к забору.

– Гениально! – кричали те, у кого было чувство прекрасного.

– На каком основании?! – возмущались те, у кого чувства не было.

Особенно возмущался гражданин, живший по соседству справа, которого в дальнейшем, для краткости, так и договоримся называть: Правый Сосед.

– Ты чего хотел сказать этим своим забором? – кричал он, хватая Гелю за грудки.

– Ну, чего, чего, – отвечал Геля, волнуясь, – ну, что жить хорошо, хотел сказать, что солнце вон, небо…

– Плохой забор, никудышный, вызывающий забор у тебя получился! – не унимался и не слушал объяснения Правый Сосед.

– Ну, откуда вы можете знать, – слабо сопротивлялся Геля. – Ведь ты никогда в жизни не красил заборов!

– Каждый лезет со свиным рылом! – вдохновенно орал Правый Сосед.

Их разнял участковый, не нашедший, однако, оснований для протокола.

– Споры об искусстве в нашу компетенцию не входят, – сухо сказал милиционер. Толпа неохотно разошлась.

А на другой день фотографию Гелиного забора напечатали в местной газете. И хотя снимок был черно-белым и не очень четким, все равно было видно – это не какой-нибудь ординарный забор, это нечто более значительное.

Скоро Гелю записали в районную секцию заборописцев. Потом пригласили на областной слет. И там выступил известный критик, признанный специалист заборописи. Он сказал:

– Автор и сам вряд ли представляет, что он сделал. Это весьма редкий случай – такой профессионализм у такого юного дарования. Интимно-родственная интонация, которую Гелий подсознательно использовал при создании вещи, выдержанная от начала и до конца без досадных сбоев, которыми так часто грешат молодые заборописцы, вызывает безграничное доверие к подлинности чувств автора. Я смотрю на этот забор цвета морской волны, и мне до слез обидно, что я далеко не белый пароход, для которого так достоверно и бескорыстно распахнута эта зелено-голубая даль.

Расчувствовавшийся Гелий едва удержался, чтобы не всплакнуть от этих, так давно, между нами говоря, ожидаемых слов.

Но чем дальше уходил Тюрин по дороге славы, тем прохладней становились его отношения с начальством, да и с товарищами по работе.

– Ну, что, брат, новые заборы обдумываешь? – то и дело подковыривали его мужики.

– Уж не собираешься ли про меня забор намалевать? – не то шутя, не то всерьез спрашивал начальник, глядя неопределенными глазами.

А между тем пришла на предприятие бумага о том, что Тюрин Гелий Иванович выдвинут делегатом на всеобщее совещание заборописцев.

– Что они там, с ума посходили, – недовольно ворчал начальник отдела кадров, отставной майор. – Выдвигают кого попало, не советуются. От общественной работы уклоняешься, в адрес руководства выпады позволяешь… Да неужели бы мы более достойного делегата не подобрали?

– Надо, чтобы он еще и заборы умел красить, – не удержавшись, вставил Геля.

– Ха, плевое дело! – отрубил кадровик. – Да если твой забор расценить по действующим расценкам, так ему красная цена – три копейки!

После этого разговора Геля очень расстроился. Но через три дня он уже сидел в самолете счастливый, взволнованный предстоящими событиями, забывший обо всем неприятном.

Шикарная гостиница большого города встретила Гелю большим транспарантом:

Дорогие товарищи, здрасьте!

От души я даю вам совет:

все на свете заборы раскрасьте

в самый-самый талантливый цвет!

Потом Геля узнал, что эти строчки принадлежат перу одного из ведущих поэтов.

– Мог бы и получше написать, постараться, – осторожно заметил Геля.

– Мог бы, если бы не был ведущим, – ответил ему кто-то опытный.

На совещании Гелия сильно хвалили, говорили, что нужно работать и работать, желали новых успехов. И везде – в коридорах, гостиничных номерах, лифтах – Гелю преследовали бесконечные разговоры о заборописи. И что интересно, если раньше ему снились по ночам раскрашенные в самые немыслимые цвета доски, то теперь стали сниться разговоры. И больше ничего…

Пришло наконец долгожданное признание. Когда Тюрин вернулся с совещания, все заборы города были к его услугам. Более того, из заборов образовалась огромная очередь, в смысле – из заборовладельцев, жаждущих превратить свои ограды в произведения искусства.

Городские власти выделили Гелию просторную мастерскую, и, как это всегда бывает, вокруг мэтра сразу, откуда ни возьмись, образовалась довольно приличная толпа учеников. Гелий в душе изумлялся, конечно, столь головокружительным переменам, но вида старался не подавать, напуская на лицо важность и огромную морально-физическую перегруженность.

Так появилась на заборописчем небосклоне «школа Тюрина». Скоро он и сам к ней привык и стал в разговорах просто и скромно говорить: моя, дескать, школа. Короче, теперь только Гелий Тюрин имел право знать, какими должны быть в городе заборы, он да еще некоторые из его сподвижников-учеников. Весьма, к слову сказать, ограниченный контингент. .

– Гелий Иванович, – сказал ему как-то Правый Сосед, – вы уж простите меня великодушно за глупость. Откуда мне было знать, что вы такой большой талант. Теперь другое дело, теперь всенародное признание, против него не попрешь.

И попросил у мастера автограф.

И Гелий великодушно дал автограф, то есть небрежно мазнул по соседскому забору услужливо обернутой в газетку кисточкой, и они расстались довольные друг дружкой.

Но тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Один из деревенских учеников Тюрина вдруг на очередной заборный вернисаж представил абсолютно неожиданную по художественному решению работу. Его забор был совсем не окрашен, а лишь покрыт тонким слоем бесцветного лака, чтобы не темнел от сырости и солнца.

И люди подумали, что в этом, безусловно, что-то есть. Чистота естественных древесных линий изумляла своей недосказанностью, целомудренностью и еще не знаю чем. Изумляла, и все тут. Но все ждали, что скажет широко признанный заборописец.

А он усмотрел в этом посягательство на твердыню своего авторитета. Он предал выскочку анафеме, обозвал его модернистом, абстракционистом и жуликом. И отлучил от себя.

А заодно отлучил и остальных, которые пока еще не были опасными, но могли ими стать.

СТЕЗЯ НИКОЛЕНЬКИ ВСЕЛЕНСКОГО

Николенька Вселенский, еще пребывая в утробе матушки, стараниями папеньки Андрея Андреевича уже был приписан к институту легчайших сплавов в чине лаборанта. Еще агукала над ним нянька, а у прелестных его ножек уже лежала блестящая, до мелочей предусмотренная и продуманная карьера. «Войди в меня, и ты не пожалеешь!»– улыбаясь, звала жизнь.

На рождение собралась уйма народу. В ожидании начала торжества мужчины небольшими группами фланировали, разглядывая убранство гостиной: ковры, гобелены, хрусталь, картины. Дамы стреляли глазками по сторонам, кокетливо обмахиваясь веерами, жеманно позевывая в кружевные платочки. Повсюду звучали негромкие светские беседы про план, про соревнование, про новые рубежи, автомобили, дачи. Тут и там вспыхивал непринужденный смех. Это Джордж Алексеевич, директор универсама и по совместительству дамский угодник, потчевал скучающих пикантными анекдотами из жизни проклятых миллиардеров.

А экипажи все прибывали и прибывали. Именитые гости, а среди них были известные модельеры и парикмахеры, ректоры и товароведы, а также один – приглашенный для экзотики – писатель-деревенщик, не спеша раздевались в прихожей, украдкой кидая друг на дружку пытливые взгляды, пытаясь угадать с порога уровень ожидающего их приема. И все видели, что прием организован по высшему разряду.

– К столу, к столу, к столу! – разнесся по апартаментам зычный голос, подкрепленный троекратным хлопком в ладоши.

И гости, строго соблюдая этикет и субординацию, стали чинно рассаживаться, согласно табличкам, укрепленным на спинках стульев.

Не берусь повторить всех тех цветистых тостов, что прозвучали на этом торжестве, усиленные звуковыми колонками. Они до сих пор хранятся в семейном фонде звукозаписи, и каждый, кто хорошо попросит, может послушать эти застольные речи. Не решаюсь также описать все великолепие и изысканность стола, потому что в силу своей безнадежной провинциальности до сих пор так и не знаю даже названий большинства блюд. Скажу только, что если бы там была жаренная на сале картошка, то я предпочел бы ее многим заморским яствам. В силу опять же слабо или неправильно воспитанного вкуса.

Гости разъехались ближе к утру, когда виновник торжества сладко спал среди атласных подушек весь в кружевах и кружавчиках, обернутый самыми лучшими, самыми гигиеничными пеленками, выписанными из самого города Парижа. И даже на марлевом подгузничке висела необорванная из высших соображений бирка «Маде ин»… Он лежал и безмятежно посапывал хорошеньким, как у маменьки, носиком и морщил во сне свой аристократический, свидетельствующий о беспримерных врожденных способностях папенькин лобик. Лежал так и не показанный гостям по соображениям стерильности и возможного сглаза.

Откармливаемый самыми патентованными смесями и соками, а также не брезговавший и натуральным маменькиным молочком, лишь изредка отдающим никотином и коньяком, Николенька рос не по дням, а по часам, умиляя всех своей ранней смышленостью и крепкими кулачками. И вот, когда ему сравнялось три годика, он был произведен в старшие лаборанты. В то же примерно время в дом стали наведываться учитель музыки и учитель танцев, учитель живописи и учитель каратэ. И в то же примерно время, гуляя на улице с деревенской своей прабабушкой, Николенька освоил первое в своей жизни непечатное слово. О чем не преминул известить родителей. Прабабушка была тут же отстранена от воспитания внука, хотя – это доподлинно установлено – она и не была склонна к употреблению бранных слов. А с Николеньки было взято обещание никогда больше ничего такого не слушать и тем более не повторять. Хотя замечу, что сам любезнейший Андрей Андреевич и сама высокочтимая Раиса Львовна при решении каких-либо сложных проблем редко стесняли себя в выражениях, но они никогда не позволяли себе несветских оборотов в присутствии посторонних и тем более детей. Так что дурное влияние исходить от них не могло.

По достижении шестилетнего возраста Николеньку определили в школу с преподаванием ряда предметов на английском языке. И когда малыш впервые ступил на порог учебного заведения, он сразу понял, какую высокую честь оказал своим появлением этому коллективу. Он шел, и отовсюду слышался благоговейный шепот: «Смотрите, смотрите, сын самого Андрея Андреевича». Сам директор, взяв мальчика за руку, провел его в класс и усадил на место.

Все устроилось наилучшим образом. Николенька стал ходить, вернее, ездить в школу на папенькином служебном экипаже. Скоро его приняли в октябрята и сразу сделали командиром звездочки. Потом, в третьем классе, он стал пионером и соответственно председателем совета отряда.

Каждую неделю Раиса Львовна наведывалась в школу. Директор собирал педколлектив в учительской, и она выступала с краткой речью по проблемам педагогики. Все внимательно слушали, а некоторые даже старались коротенько законспектировать. На таких Раиса Львовна смотрела особо благосклонно и одаривала их по праздникам небольшими, но приятными доброхотными подношениями.

Впрочем, в школе Николеньке довелось столкнуться и с первыми в своей жизни трудностями.

Дело в том, что некоторые недоросли спервоначалу не захотели признать его особое положение. Потому что в этом учебном заведении почти все претендовали на особое положение. Если бы умудренные жизнью родители только знали, что их чада терроризируют маленького Вселенского, с ними бы непременно сделалось дурно.

Однако эти трудности отрока Вселенского разрешились довольно быстро, ибо постоянно в его кармашке имелась сотня-другая денег на мелкие расходы, которые он и решился употребить на подкуп обидчиков. А вскоре сметливый не по возрасту ум подсказал, что сии малые деньги можно с выгодой пустить в оборот. Так со временем он сколотил изрядный капиталец, кроме того, в его владение перешли уникальные коллекции игрушечных автомобильчиков и оловянных солдатиков, кои его школьные товарищи собирали на протяжении долгих лет.

Надо заметить, что учение давалось Николеньке без особого труда. И учителя могли с чистой совестью принимать щедроты своей благодетельницы Раисы Львовны. Сам Андрей Андреевич предпочитал оказывать покровительство не кому-то лично, а всей школе – материалами, рабочей силой, путевками и просто средствами из фондов вверенного —ему участка деятельности. Это делалось на виду у всех и ни в ком не вызывало никакого предубеждения.

Итак, учение давалось Николеньке без труда, потому что до знаний он был от природы охоч и способен. Правда, сделался он с годами ленив, однако врожденные способности и невольное снисхождение учителей давали ему возможность оставаться наипервейшим учеником и закончить школу с золотой медалью.

Николенька стал студентом и тут же был повышен в своем институте легчайших сплавов до чина младшего научного сотрудника.

Вы, глубокоуважаемый читатель, возможно, пожелаете узнать, куда все эти годы девалось хоть и малое, но все ж таки жалованье, причитающееся Николеньке, коль скоро он числился там в институте на разных невысоких должностях. И тут я вынужден развести руками. Не знаю. Но полагаю,, что навряд ли стал бы Андрей Андреевич заниматься столь хлопотными и мелочными делами, как составление липовых ведомостей. Вероятнее всего, эти скромные суммы так и остались в государственной казне, споспешествуя экономии фонда заработной платы. Скорей всего, так и было, хотя поручиться не могу.

В университете, однако же, Николенька столкнулся с некоторыми трудностями. Оказалось, что там недостаточно природных талантов, а требуется еще и трудолюбие, какового у нашего мальчика быть, конечно, не могло. Он в ту пору в аккурат увлекся балами, вечеринками в кругу друзей, скачками на автомобилях.

Ах, молодость, молодость, сколько наивных отроков закружила ты своим праздничным кружением, да так и не раскружила до самой кончины! В семнадцать лет Николенька влюбился без памяти в одно нежное, воздушное создание, а через неделю в другое воздушное создание, а потом в третье, в четвертое… Надо полагать, что все эти нежные и воздушные были наслышаны о великолепной родословной своего избранника, иначе бы откуда их было так много у прыщавого студентика? Юноша приходил домой под утро, имея такой ужасный вид, что у бедной маменьки от жалости разыгрывалась сильная мигрень. И тогда Андрей Андреевич разрешил сыну приводить девушек домой, но не чаще одного раза в неделю. Отец не стал лишать мальчика радости общения с юными соблазнительницами, мудро решив, что сын должен гармонически развиваться.

Довольно скоро Николенька приспособился одолевать и университетские трудности. А перед экзаменами в университет наведывалась Раиса Львовна и устраняла последние преграды к удовлетворительным отметкам. Хотя, надо признать, удавалось это не всегда и не с прежней легкостью. Но коли и не удавалось, со второго, третьего, пятого захода мальчик все равно получал нужную запись в зачетке. Ведь спешить ему было некуда. Пока Николенька заканчивал университет, в институте легчайших сплавов уже заканчивали для него диссертацию.

На последнем курсе Николеньку женили на девушке из порядочной семьи. Свадьбу отпраздновали с подобающим размахом.

Но когда Николенька Вселенский уже готовился защищать докторскую, в семью пришло ужасное горе. Папеньку, бедного Андрея Андреевича, отправили в досрочную отставку за негодный стиль руководства. И производство в очередной ученый чин, конечно, сорвалось. Но осталась степень кандидата, осталось многое другое из наследия. Ведь сын за отца не отвечает.

Пройдет некоторое время, и Николенька, пожалуй, все равно станет доктором. Помните, сколько и каких гостей было на его крестинах? Вот то-то и оно…