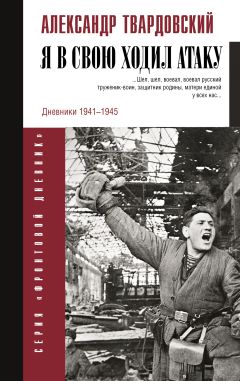

Текст книги "Я в свою ходил атаку…"

Автор книги: Александр Твардовский

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Перевязать некому.

Правда, бабы подмосковные, базарницы, молочницы – к работе в поле не очень привычные и не очень сообразительные. Баба могла бы и косу отбить и пуп[14]14

Ручка на косовье для левой руки.

[Закрыть] пристроить к косовью не хуже мужчины. Но у них – апатия, безразличие. «А нас заставили». «А нам дали… А нам велели… А мы не знаем…»

–

Леса издали и, наверно, с воздуха – как леса. Идут окрест – то приподнимаясь на взгорьях, то опускаясь в низинах и оврагах – с просветами лужаек и просек. Но это леса – прифронтовые, населенные войсками…

–

Гриша.

– Человек разоренной жизни (раскулаченный, беженец и др.).

Потерял кисет с табаком.

– Эх, думаю, семью потерял, дом потерял и кисет потерял.

Он бредет и едет по дорогам

Разоренной жизни человек.

–

29. VIII Р.Т.

В еловом лесу, где расположен штаб Армии, как в притемненном странном лесном городе – идет жизнь. Стучат машинки в замаскированных хвоей маленьких хатках-времянках, в палатках и шалашах. По жердевым узким дорожкам, соединяющим управления и отделы, бегают штабные девушки, проходят полковые и пр. комиссары, командиры поменьше соступают с жердочек, когда встречается старший. И все, решив играть в эту жизнь в лесу, играют с совершенной деловитостью, не выходя из лесу. Так условились, чтоб их было не видно. Даже по опушке, где к олешнику подходит поспевающий, уже белый, но никого здесь не интересующий овес, ходить нельзя, – ходить можно по узенькой тропочке – просеке, настеленной нарубленным олешником, – которая идет в трех шагах от края и не видна. Но как во всякой игре, кое-кто нет-нет да и нарушит какое-нибудь наскучившее правило, так и здесь – овес вдоль опушки вытоптан, здесь ходят – суше и приятней, чем по хворосту, втоптанному в грязь.

–

Командующий, генерал-лейтенант, с большим количеством орденов, в том числе Золотая Звезда, красивый, чернявый с подстриженными, неширокими черными усами, без шапки (здесь ему некому отдавать честь) у белого столика под елками, завешенного еще сверху палаткой, играет с собакой – Пиратом, большой волкообразной овчаркой. Ему, конечно же, скушно день за днем сидеть в лесу, видя одни и те же лица, не слыша живого слова. Он издали замечает нас, но встречает холодно и неприязненно. Однако как только мы приподнимаемся («Не будем отнимать»…), он оставляет нас, и слово за слово – идет 5–6 часов болтовни, очень приятной, за обедом, малой дозой вина и за чаем в столовой.

Он начал войну полковником, уже генерал-лейтенант, и очень уважительно относится к своему званию. Часто в рассказах о том, о сем, устами подчиненных ему людей называет себя: «товарищ командующий».

С наивной и в сущности трогательной хвастливостью рассказывал о том, как он принимал английских и американских офицеров, атташе. Все получалось так выгодно для его и вообще нашего, русского, достоинства и так, в сущности, конфузно для них, казалось бы, и понаторевших в навыках приемов, раутов и прочих вещей.

Они приехали. Он был наготове, ожидал их, может быть, уже несколько часов, но выслал навстречу адъютанта: «Командующий очень сожалеет, но он устал и не может вас принять»… (Шутишь, что ли. Не лыком шиты!)

«Командующий будет рад вас видеть у себя».

Я, говорит, все бумаги, все карты в сейф, а на стене блиндажа – карта чистая, без единого знака, без нанесения чего-либо.

«Почему у вас чистая карта?»

«У меня старая привычка – держать все в памяти».

«Как скоро доходят Ваши приказы до командиров частей?»

«Скорость доведения приказов зависит от хорошей или плохой связи. Если связь работает хорошо» и т. д. – длинно, обстоятельно и непонятно, вроде ответов наркоминдельского лица на пресс-конференции. А потом открылась дверь во вторую комнатку, где («под землей 8 метров») был накрыт стол.

«Чего только там не было».

Рассказывал подробно, доверчиво и хвастливо, несколько раз повторил свои наиболее удачные ответы, которые, видимо, постепенно редактировались, улучшались и заострялись в его памяти.

–

В штабных домиках, часто мощенных сырым деревом, – запах древесины, смолы, хвои, сырости и одеколона. Запах одеколона и в лесу. Девушки ходят и сидят за машинками – сонные, задумчивые. Только утром встретилась одна на кладках через болотный ручеек, несла в котелке воду. Кладки сырые, грязные, а она в туфельках, поскользнулась, чуть не грохнулась, но не смутилась, с готовностью воспользовалась рукой, протянутой ей, рассмеялась, радуясь приключению. Скушно ей в этом лесу, наверно. Откуда она? Где ее родные? Где ее планы жизни, ученья, замужества?

–

Колючая проволока нами или немцами была натянута по озими. Рожь выросла, созрела, стоит ровно со всем полем, и в ее светлой, стройной густоте отчетливо выделяется чуждая, металлическая ткань, наведенная в четыре кола поперек большого мирного поля. Нет мест, специально приспособленных, предопределенных для войны. Докуда война ни дойдет, везде накорежит, нагородит свои тоскливые и страшные, хитроумные и бессмысленные сооружения, тенета.

–

Немцы любят березу. Она для них экзотический поделочный материал, из которого они делают почти всегда свои намогильные кресты, скамьи, столики, даже палисадники у домов, занятых, по-видимому, чинами. Все это аккуратно, старательно и мещански скучно. Мужик никогда почти не делает чего-либо, даже простой изгороди, из березы в коре – сопреет в одно лето.

1. IX Р.Т.

Начал третью главку «второй» поэмы. Кажется, будет Моргунок.

7. IX А.Т. – М.И. Москва – Чистополь (с оказией)

…Малейшие оттенки сводки Информбюро оказывают на меня самое прямое влияние. Чуть как будто лучше – и пишется лучше, и думается лучше, и на сердце веселей. Чуть хуже – все хуже. Тут же и устные рассказы товарищей, приезжающих с фронтов, тут же и просто – свои размышления, догадки. Писать сейчас, т. е. сочинять, страшно трудно. Трудно отвлечься от реальной гигантской картины войны, несущей нам покамест очень мало веселого, отвлечься и вызвать свой особый мир, в котором все это так или иначе должно быть облегчено, вернее облагорожено. Но только когда пишешь, тогда лишь сознаешь себя в наше время что-то делающим. Как ни писать, что ни делать – делать нужно. Сейчас у меня как раз дни хорошие в этом отношении. Пишу заключительную главу первой части «Теркина» (без нее это все-таки не «часть»). Глава очень символическая, в то же время почти натуралистическая – как Теркин дерется врукопашную с немцем, долго, страшно… Факт этот, как все из жизни… В главе до драки я еще не дошел…

9. IX Р.Т.

Плохое самочувствие, трудна работа, хотя уже навык одолевает, – надо и будет написано. Опять «Теркин». Последствия встречи с Фадеевым – тяжелые: упадок духа, нездоровье, плохой сон – с кошмарами и пробуждением в поту. Иной раз так плохо, что уже кажется – будь мирное время – кончил бы все это.

–

Набросок «третьей главы».

В тот год, в июньскую страду…

10. IX Р.Т.

Рассказ Бека о комбате Мамыш Олы (?)

Отступление. Бегство. Один комвзвода, видя, что поскакал и сам комбат на своей всем известной «ворошиловской» (в белых чулках и с белой звездой на лбу) лошади – побежал, бросив взвод.

Но оказалось, что это был коневод комбата. А комбат был там, где нужно, и он страшно занят, ему нужно справиться с положением. Комвзвода он мельком бросил:

– Расстреляем. Некогда сейчас. Иди подожди.

Тот сидит, его уже считают мертвым, при нем обо всем говорят. А он сидит и нет-нет начинает говорить дерзко и, по признанию очевидцев, «красиво»:

– Я не возражаю умереть, но дайте умереть с пользой и без позора. Пошлите бойцом. Ведь стою я того или уж не стою?

– Не стоишь, ты – трус.

– Неверно, я не трус был, я сражался, вы сами меня представляли к награде и т. д. Сейчас я виноват, да, но дайте храброму человеку умереть без позора.

Тут за него начинают просить один, другой. Все знают – парень хороший, случилось и случилось.

– Нет, расстреляю. Для пользы дела.

Наконец уговаривают комбата передать дело органам следствия и суда. В конце концов соглашается.

Через три-четыре дня проезжает мимо прокуратура:

– Да! Такого-то расстреляли?

– Нет, видите ли, нужно еще, чтоб вы рапорт представили по форме.

– Значит, до сих пор не расстреляли?

– Нет, вот он сидит здесь.

– Где?

– Вот здесь в сарайчике.

Подошел, сам принял подпорку от ворот.

– Эй, выходи.

Выходит.

– Здравствуй. Будешь ротой командовать. Не могли расстрелять человека, бюрократы.

Баллада! Концовка:

Человека расстрелять

Не могли, бюрократы!

Случай на площадке трамвая. (Я из-под Ржева.)

Девочка-нищая (не достает рукой до звонка, стучит, все и знают, не открывают).

Я от тетки родился (Теткин-Теркин).

–

О потерях

13. IX. Р.Т.

Что-то немного застопорилось. Глава «В разведке» незаконченная, без следующей («Поединок») она не имеет полного значения. Начал «про кисет» и пр. – вдруг запнулся на песенке, которая почему-то (для ритмической разрядки) показалась нужна. А все вместе нужно кончать не позднее как к 20.IX. М.М. <лифтерша> принесла газету, прочел про ребят, бросавшихся под танки, обвязавшись гранатами; то, что делаю и что вчера еще казалось значительным и первостепенным – опять потускнело. Такое, как подвиг этих ребят, – недоступно перу. Я могу изобразить то, что мне под силу пережить, сделать в жизни. А если и можно сделать такое, когда уже ничего другого делать не остается, – то уж изображать некому. И это все-таки не то, к чему человека можно призвать, это человек только сам при известных обстоятельствах способен сделать.

–

На улицах, в залах театров и концертов, на собраниях – всюду, где много военных, – пестрят нашивки за ранения. Вряд ли предполагали, что их так много окажется.

На передней площадке трамвая – теснота.

– Граждане, зайдите в вагон, нельзя здесь всем.

Какой-то лейтенант, прижатый к боковой решетке площадки, парень с измученным нервным загорелым лицом, поворачивает голову к одному штатскому, который тоже едва виден по грудь.

– Ну, вот – вы, например, почему вы на передней. Кто вы такой?

– Я? – И как привычное звание:

– Инвалид Отечественной войны.

– Инвалид? А я тоже – ранен. Но мы сражаемся, а ты тут на передней площадке.

– Ах ты, дурак, дурак.

– Я дурак? У! – вскрикнул первый лейтенант как от боли и сделал страшное движение – не то за пистолет схватился, не то просто хотел освободить руку для удара. Вмешиваюсь…

– Тов[арищ] лейтенант, спокойнее…

– Товарищ подполковник!.. – В голосе такая боль и решимость, из глаз готовы брызнуть слезы, их только нет – весь он такой выкрученный, пересохший. – Товарищ подполковник!..

– Голубчик, вы в форме, с вас больше спрашивается…

– Ах!.. – Он застонал, отвернулся к бульвару и с невыразимой детской горечью и злостью сказал куда-то: – Никогда, никогда я не приеду в эту Москву.

Когда я стал сходить, он протиснулся ко мне:

– Товарищ подполковник, я из-подо Ржева. Я приехал на сутки хоронить жену. Я завтра должен быть в 12:00 в батальоне. Извините меня, товарищ подполковник.

Я его должен извинить! Хоть бы он меня простил как-нибудь за то, что я езжу на передней площадке и еще могу ему сделать замечание.

–

Продолжение записей о поездке в Пятую <армию>

Жителей в деревнях, недавно оставленных немцами, очень мало. И те – как они уцелели! На краю деревни Крутые рядом с пустыми немецкими окопчиками, возле которых валяются размокшие папиросные коробки и пр., на бревнышке сидит старуха, вяжет что-то. Уже больше двух недель, как здесь прошли наши, а она еще с такой готовностью отзывается на приветствие, так искренне и горячо бормочет пожелания и «дай вам бог» и «спасители наши» и пр.

И ей уже кажется, что война кончилась, во всяком случае вступила в какой-то второстепенный этап – дер[евня] Крутые освобождена, еще бы сыну вернуться с фронта, родне подсобраться из лесов и окрестных деревень – и жизнь будет идти своим порядком здесь, вблизи от фронта, где новым людям кажется – бог весть куда попали.

14. IX Р.Т.

Проезжал мимо одной из как бы вымерших изб, лошадь испугалась какого-то странного грохота в избе (звук, похожий на то, как бьют кросна[16]16

Кросно – крестьянский холст.

[Закрыть] вальками[17]17

Валек – деревянный брусок для стирки белья.

[Закрыть] – в четыре и шесть рук). Это работала ручная мельница. Нажнут десяток снопов, обмолотят у двора, провеют и мелят. Поедят лепешек, идут в поле.

Полковник Кириллов Иосиф Константинович. Наблюдательный пункт. Неизменная фельдшерица («Иди чай пить. Не хочу»). Начальник полит. отдела Сельков, бывший агроном одного сибирского совхоза.

Недоклепа и его рассказ о контратаке (провел через огневой вал немцев своих 30–40 чел.). Трупный запах. Трупы фрицев, втоптанные в дорогу. Обстрел. «Жжет, значит, отходит»… Ночь в землянке. Страх, стыд.

–

– Кто такие?

– Раненого несем (жалобно и гордо, и даже радостно).

–

Не влезающая и не получившаяся песенка:

Не спеши, невеста,

Замуж за бойца,

Нынче неизвестна

Доля молодца.

То ли он героем

В дом придет родной,

То ли не напишет

Строчки ни одной.

Да и где ты будешь

Ждать его тот срок.

Если немец дома

Грянет на порог.

Не спеши, невеста,

Замуж за бойца.

Это все начало,

Погоди конца.

Пусть по нем не плачет бедная жена

Служба боевая без того трудна.

Лучше пусть невеста…

Пусть на добром слове

Вспомнит про него,

А бойцу не надо больше ничего.

18. IX А.Т. – М.И. Москва – Чистополь (с оказией)

…И вот вчера мне позвонили из ПУРа: «Вам следует отправиться к месту службы. Не закончили книгу? Ничего, там будете работать». В последнем замечании было столько очевидного, леденящего душу равнодушия не только ко мне, но и к этой моей работе, что разговор затягивать не пришлось: «Когда я должен убыть? Сегодня? Завтра?» – «Лучше сегодня». Я едва отговорился, что уже не попаду на поезд. «Поезжайте на своей машине. У вас же, говорят, есть машина… (!)»

В общем, сегодня сижу и ожидаю машину с утра (вечером же позвонили мне из моей редакции, что заедут за мной) и предаюсь спокойно-печальным размышлениям. Слава богу, что хоть столько успел подвинуться в работе. Теперь Теркин уже есть. Он неполон и т. д., но он есть. Разнообразнейшие люди проявляют к нему большой интерес. В кои-то веки у нас было, чтоб один почтенный критик читал всю до строки поэму другому, не менее почтенному и крайне скептическому критику (Перцов – Шкловскому) и чтоб этот скептик плакал. Различные люди, всевозможные голоса, но все говорят одно, что книга хорошая. Я понимаю, что на нашем безрыбье здесь возможна переоценка. Но факт налицо: я что-то здесь угадал. Есть что развивать, выращивать. Что будет несколько труднее заниматься писанием – это верно, но слишком унывать я не намерен. Помимо этого, редакция будет, по всей видимости, базироваться на зиму в Москве. Здесь, я думаю, мне разрешат пользоваться своей квартирой, и я буду опять работать… Если война не сомнет меня (психически), если я одолею ее мучительные впечатления писанием, то я буду серьезный автор и смогу послужить родине, которая до сих пор сохраняет мне жизнь и даже известный комфорт. За это надо будет платить всю жизнь…

20. IX А.Т. – М.И. Москва – Чистополь

…Письмо это отправляю почтой, т. к. сегодня последний день в Москве и уследить за оказиями мне уже невозможно. Уезжаю я не без печального чувства, но, поспав хорошенько и встав утром, решил позаимствовать доброго духа у своего героя Васи и относиться ко всему терпеливо и безунывно. Кстати, о Васе… Он сегодня появился в «Правде». Пусть это только «главы», но там хорошая сноска. Сегодня мне все звонят и поздравляют… И мне, по правде, приятно, что и мое что-то заверстано в полосу о Сталинграде. В смысле рабочего настроения – я на подъеме. Ну, обидно, оскорбительно, что мне не дают закончить книгу в хороших условиях. Но пусть этим людям будет совестно, когда я в тех условиях книгу все же буду продолжать и доведу ее…

…Я пишу несколько по-новому. Обстановка приучила писать как можно больше «в голове», чтоб, когда сидишь за столом, <писать> было возможно в любой обстановке… Я сейчас порой даже дома ложусь или хочу, или «придумываю» сразу до двух-трех строф и бегу к концу отрывка, не заботясь об окончательности отделки (но в то же время максимально стремясь к ней). А потом переписываю черновик на промежуточный лист, заставляя каждую строку звучать «правильно», а потом переписываю это в тетрадь, где как-то вдруг само обнаруживается все лишнее, – в тетрадь – это у меня уже как бы в печать…

25. IX Р.Т.

…Опять в поезде, в березняке, только не темном и зеленом, как в июне, а поредевшем и посветлевшем. Белые стволы на фоне желтой листвы подлеска. Грибы в некошеной лесной траве. В большинстве перестоявшие, старые, их не выбирают.

Бесплодное время. Жажда доброй трудовой жизни. Помехи, нелепости.

Здесь успеть бы до 28-го – когда по слухам переедем в М<оскву> – «Поединок». Тогда это будет «первая книга» или «часть» – буду издавать. Книга явно принята разнообразным читателем. Дорого то, что люди, что больше узнают ее, то более хорошо к ней относятся (Маршак, Фадеев, «Красноарм[ейская] правда» и др.)…

–

3. Х А.Т. – М.И. Москва – Чистополь (с оказией)

…Что со мной и где я? Мы (редакция) в Москве, в старом помещении (в 200 метрах от квартиры), мне разрешено жить на квартире… «Теркин» имеет успех у разнообразных людей, от бойца Виктора Теркина, приславшего мне письмо с просьбой переменить имя Василий на Виктора, до К.Е. Ворошилова, который, как мне передавали, очень любит это мое сочинение. Поэма уже запланирована к изданию в двух издательствах (Военгиз, «Молодая гвардия»)…

14. Х А.Т. – М.И. Москва – Чистополь (с оказией)

…Вчера сдал первую часть «Теркина» в печать. Последние дни на мне висели редактора, звонки не давали жить. Редактор «Молодой гвардии», где «Теркин» идет большим тиражом (75 тыс.), попросту сидела вчера у меня, ожидая, когда вычитаю рукопись. На столе у меня экземпляр для Военгиза – сегодня за ним пришлют. Еще один экземпляр сдан мною для нашей библиотечки «Красноармейской правды», где поэма должна выйти к 25-летию <годовщины Октябрьской революции>. Еще один экземпляр нужно сдать в кинокомитет… еще один экземпляр нужен для составления монтажа для чтения вещи по радио целиком.

…Теперь два слова относительно Теркина… у него успех. Не симоновский или корнейчуковский успех, а честный, бездирективный. Разнообразные люди с большим волнением жмут мне руку при встречах, из частей в редакцию приходят трогательнейшие письма, в которых спрашивают, есть ли живой Теркин, – его так любят, что хотят, чтоб он был живой человек, к которому, может быть, хочется написать, обратиться «с запросом» и т. п.

…Я ощущаю себя в необычном подъеме. Я вроде человека, который не знал о себе, что он так силен. И вдруг берет бревно – поднимает, таскает и чувствует, что может поднять еще больше и не устает… Я чувствую себя в силах сделать нечто очень нужное людям, которых люблю так, что при мысли о них сердце сжимается. И оттого, что могу, получается, выходит – от всего этого охватывает меня порой такое тревожно-радостное чувство, такое ощущение честного счастья, как если бы я совершил подвиг или готовился к нему…Это чувство именно тревожное, я чувствую, что за этим может теперь идти только что-то для меня печальное…

Слушаешь ли ты Орлова? Он читает поэму день за днем, как читал Шолохова в свое время. Читает хорошо, чудно – он очень любит Теркина. Все, кто слушает, – восхищаются его чтением. Жена Орлова звонила мне вчера и с волнением говорит, что Дмитрий Николаевич (Орлов) считает Теркина событием в своей жизни и переживает это событие…

15. Х Р.Т.

Две недели в Москве… Перед этим – десять дней в березовом лесу, желтом, чистом, грустноватом. Один день подул такой ветер и так пошел листопад, что скрылись грибы, которые были там во множестве – два раза жарил на всех в цинкографии на плите для просушки пластинок. Сегодня, кажется, едем с бригадным на фронт, на гастроли.

15. Х А.Т. – М.И. Москва – Чистополь (с оказией)

…Сегодня я должен был уехать утром… Уезжаю вечером, и уезжаю несколько иначе, чем писал тебе, и на более длительный срок (числа до 25-го). Бригадный наш не поехал, а нас разделили. Я еду с одним капитаном, а Кожевников и Слободской – отдельно – в другую армию… в прошлом письме я как-то уж очень расхвастался своей работой, но ты уже знаешь, что такие подъемы у меня сменяются более критическим отношением к тому, что делаю. Правда, в основном я не сомневаюсь, что затеянная мною штука – дело настоящее и что я ее вытяну.

Вторая часть «Теркина» будет строиться примерно так, что будут идти вперемежку главы о войне и мирной жизни. Вообще в этой второй части так или иначе будет уделено большое место миру, прежней жизни героя и т. п. Думаю, что так именно нужно идти. Люди, воюющие второй год и которым предстоит еще неизвестно сколько воевать, определяют сейчас стиль и характер моего сочинительства, а они, эти люди, не единственно своим сегодняшним днем живут. Даже больше того: они больше хотят того, что позади – мирная жизнь, родные места, оставшиеся где-то семьи, работа; и быт их сегодняшний для них еще не поэзия, а поэзией станет потом, после войны, а поэзия для них то, что год-полтора назад было бытом. К тому же в поэме уже дано войны порядочно. Итак, вещь, не потеряв своего актуального военного смысла и звучания, будет сюжетно и всячески значительно расширена в сторону невоенной жизни. Вот тебе в самой общей форме мои предположения по второй части. А практически – постукивает только вступление к ней, – очень хитрое и свободное. Собственно, весь секрет композиции этой моей штуки в ее свободе, которая не есть рыхлость. Тут что-то получается особое. Может быть, это единственная такая у меня книга. Но от людей я покамест не слышу ни одного упрека в «бессюжетности», напротив, все воспринимают ее как вещь повествовательную и никак не скучную. Если же есть такие люди, как покамест один Осин, который говорит, что «Страна Муравия» – это вещь, а эта хуже, сюжет, мол, ослаблен (он не ослаблен, а его вообще нет в том смысле, как, например, в «Муравии»), то я не могу не знать уже, что люди эти и «Муравию» в свое время воспринимали плохо, противопоставляя ей даже мои домуравские стихи. Я обязан работать так, как думаю сам, как подсказывает мне ум и чутье, и заставлять людей принимать это. Я знаю, что еще будут дни, когда я буду писать что-то и еще такое, чему будут противопоставлять мои прежние вещи, т. к. они уже привычны стали, они уже приняты. Вот теперь такой мой апологет, как Бурштын, о «Теркине» пишет, между прочим, в длиннейшем письме две-три строки (он знает по отрывкам, опубликованным в «Правде»), что, мол, ничего, но сыровато, хотелось бы, дескать, посмотреть вещь в целом. А я уверен, что и он привыкнет к «Теркину». Он, «Теркин», начиная с этого имени, создает против себя известное предубеждение у литературных людей, но зато после мне говорят, что правильно и закономерно было именно так назвать его.

…Поездка всегда и всякая мне на пользу, но сказать по чести – прямой нужды у меня нет ехать, я мог бы (и должен бы) и без того писать и писать – спешить, не создавая разрывов, после которых бывает трудно начинать. Но пусть будет так, как оно уже идет. Ведь, с другой стороны, разрыв помогает как-то отойти, взглянуть на свое «полотно» издали, внести что-то новое…

20. Х M.И. – А.Т. Чистополь – Москва

…Орлова я слушала, не пропустив ни разу. Слушала и тебя, сняв репродуктор и смотря в него словно в твое лицо. Ты читал очень хорошо. Что же касается Орлова, то о его чтении я уже писала тебе… У Авдеева, который здесь читал Теркина, есть интонации в смысловом отношении более правильные даже, чем у Орлова. Например, Орлов читает:

«Лишь вода была б, вода».

(Оттенок такой: только была бы вода.)

Авдеев читает:

«Лишь вода была б – вода».

(А не бурда; оттенок твой.)

…У Орлова есть свой стиль, и его чтению веришь, как единственно возможному. К тому же он так вошел в вещь, что интонационное толкование сплошь и рядом совпадает с твоим…

…Ты пишешь, что «Поединок» недотянут. И действительно, после совершенно чудесной главы «О потерях» – последняя глава звучит не так сильно, как ей полагалось бы…

30. Х А.Т. – М.И. Москва – Чистополь (с оказией)

…Жизнь моя хлопотлива, суетлива, малопроизводительна… В редакции меня покамест теребят не сильно, за это время нужно успеть продвинуться со второй частью «Теркина». До заморозков и зимнего обмундирования на фронт не поеду… В плане октябрьского номера стоят мои «стихи», и это страшно. Насколько мне радостно и приятно писать «Теркина», настолько ж трудно и страшно все, что «положено», но не идет из меня. Я бы штабель дров переполенил, только б меня уволили от этого. Страшно подумать, что я должен сочинить стихи. Я уже не сочиняю их, я это разучился делать…

11. ХI Р.Т.

Наброски октябрьского стихотворения

Хотел написать балладу о бойце, вступающем с боем в родную деревню (его товарищ, который и не знал, что это деревня такая, умирает в бою. И тогда этот, «здешний» как бы отказывается от своих особых на нее прав и просто воюет. Свое и чужое, близкое и дальнее).

19. XI Р.Т.

Из первой главы выпало:

И цветут – и это страшно

На пожарищах сады.

Белым, белым, розоватым

Цветом землю облегли,

Словно выложили ватой

Раны черные земли.

Журавель. Труба без хаты.

Мертвый ельник невдали.

Где елушка, где макушка

Устояла от огня.

Пни, стволы торчат в окружку,

Как неровная стерня.

Ближе – серая церквушка

За оградой из плетня.

Кирпичи, столбы, солома,

Уцелевший угол дома,

Посреди села – дыра,

Бомба памяти дала…

Попытка «откликнуться» на события под Сталинградом.

У всякой силы слава есть,

Но не у всякой силы честь.

И в горький час судьбы своей,

В тяжелый год родной России

Мы не сдались бесчестной силе,

Мы знали: честная сильней…

И, видно, немец, твой черед

Спешить назад, а не вперед…

…Снимай-ка, немец, сапоги,

Давай-ка драпу по морозцу.

Мы сами шли толпой и в россыпь,

Мы сами бегали – беги.

Беги по зимнему пути,

Повыше полы подхвати.

На все железки жми, газуй,

А то – как ноги подломились,

Сдавайся попросту на милость,

Двумя руками голосуй…

–

Ужасно. На это было потрачено утро, принадлежавшее моей основной работе. И на какие-то мгновения это казалось сносным. В чем секрет? Почему у меня не получается то, чего я очень хочу?

Закончив третью главу (Теркин у генерала), буду иметь, вроде, полчасти. Можно будет засунуть долг в газету и выехать в Чистополь – писать вторые полчасти.

Вторая часть – Смоленщина, третья – наступление. На этом можно будет («без конца») оборвать. Нужно будет сделать большую поездку (после второй), пописать прозу и отдельные стихи.

Из записей последней поездки (в Двадцатую <Армию>).

Волоколамск. Тетя Зоя, владелица едва ли не единственной коровы, уцелевшей от немцев. В городе. Умная, веселая, продувная и в сущности добрая баба подмосковной провинции. И говорлива, и остра на язык, как редко может быть говорлива и остра – простая, деревенская баба. Это свойство именно городской, порядочно обеспеченной и достаточно досужливой женщины, которая полжизни проводит на рынке, в шумном вагоне пригородного поезда. На лавочке у своих ворот, за самоваром в любые тяжкие времена.

Корова – главное в ее жизни, и счастье ее близких (ведь даже появление мое с капитаном, ранее освоившим этот приют с коровой) определялось наличием коровы; дочка тети Зои сама по себе наверняка не могла бы привлечь капитана – у него были и другие «явки» в этом городе.

Это было место, где угощают и задабривают не только того, в ком непосредственно заинтересованы – жениха, – но и любого его товарища, – чтобы не сказал чего-либо…

Не только была приготовлена по всем правилам наша солдатская селедка, поставлен самовар, подогреты на примусе хорошие домашние щи и «быстренько разжарена» картошка на сковородке, но когда мы достали свою литровку водки, то хозяйка была как будто несколько огорчена:

– А я, Коленька, берегла-берегла бутылочку на черной смородине. Мой уже к ней подбирал ключи и так и сяк, а я – нет. Нет, думаю, как приедет Коленька, захочет выпить, а она и есть.

Корова! Ее прятали от немцев в каком-то сарайчике, ее во время бомбежки и обстрелов тетя Зоя переводила с места на место, покидая щель, где сидели все сутками. И не то чтоб она не боялась. Боялась, тряслась, ругалась и плакала, укоряла мужа, который ничего не мог, а все-таки вылезала «подоить поскорей» или покормить, напоить корову.

– После всех этих пережитков (бомбежка и пр.) еда на ум не шла.

– Нет, теперь уж, сохрани господь, придет немец – не останусь. Корову на веревочку, дом с четырех сторон подпалю, постою, пока проуглится все, – и пошли. Хоть и жалко всех этих хурбурушек (скарб, имущество).

После доброго ужина и чая нас уложили с дороги рано. Я спал на мягкой и чистой постели в очень приятном закоулочке, какие бывают в подобных домах, где рукой можно нащупать простую бревенчатую стену, а ногами гладкую теплую кафлю голландки. Проснулся пить – пошел босиком по толстым чистым дорожкам, половичкам в одном белье на кухоньку – и это все, как полагается, как здесь ходит, наверно, хозяин, – там уже был зажжен ранний утренний свет, тетя Зоя отжимала творог в холщовом мешке (в один угол), как это делают обычно. И так запахло теплой из печи сывороткой, так напомнилось детство, мир, уют дома, что не хотелось думать, какая за стеной дома холодная погибельная грязь, дождь, безнадежная перспектива «голосования» на шоссе.

Затяни ремень потуже.

Ничего, бывает хуже.

(Рассказ тети Зои о колышках.)

Кондраково. Дождь, непогода такая, когда больше всего хочется иметь простые, непромокаемые сапоги.

Уцелевшие хаты имеют особо безобразный вид. Дворы при них разобраны на дрова, на блиндажные накаты и т. п. Чурки, бревна, солома – все мокрое и невероятно загаженное и немцами, и своими. Каски, гильзы патронов, какие-то зеленые тряпки заграничного происхождения. Дождь, грязь. В хатах почему-то холодно, хотя топят напропалую.

Люди армейских тылов ходят по обочинам улиц в ремнях и шинелях, иногда накрывшись плащ-палаткой. Сидят в хатах, пишут, толкутся, едят под неослабным наблюдением детишек.

Сидит мальчонка у окошка

С губной немецкою гармошкой.

Борька-наш и Борька-погорельский (из Погорелого взятый на воспитание), два мальчика 4–5 лет на холодной печке.

Рассказ старшего из детей – парнишки, щеголяющего в отцовской жилетке с нацепленными кубиками «ст. лейт[енан]та».

– Немцы вечером гуляли, пьянствовали, а утром прилетели наши самолеты. Они в окошко показывают и смеются. А ихний пулемет – та-та-та-та… А наши их – та-та-та…

На его глазах, в его маленькой детской жизни два раза взад-вперед прошла война. А он уже вроде и жалеет, что самое интересное уже позади. В школу не ходит, чем очень доволен. Колотит меньших, дудит на губной гармошке.

–

В дивизии. Верст двадцать на попутной машине, груженной бочками с маслом и бензином. Бочки стояком, машина идет по «клавишам» – настилу. Не то держишь эти бочки, не то – за них держишься. Напряжение такое, как будто все эти два-три часа стоял, изготовившись к прыжку.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?