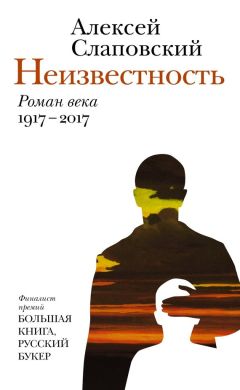

Текст книги "Неизвестность"

Автор книги: Алексей Слаповский

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 23 страниц)

А Довлатов мне тогда не понравился. Показалось, что он оправдывает и жалеет всех своих героев главным образом, чтобы оправдать и пожалеть себя.

Может, сейчас взглянулось бы иначе, но – боюсь перечитывать.

ОЧЕРЕДЬ

(1993)

Очереди, километрами втекающие в винно-водочные магазины, сгущаясь перед дверьми, вихрясь и бурля, как перед жерлами воронок, – метафора советской бытовой будничности конца восьмидесятых – начала девяностых годов.

Об этом написано много историй, в том числе о невинных жертвах. Я читал, помнится, рассказ о старике-ветеране, который стоял всего лишь за одной бутылкой водки, хотел угостить навестившего фронтового товарища, но был насмерть затоптан на ступенях озверевшей толпой.

Однако многие сейчас светло тоскуют не только о чем-то действительно хорошем, что было тогда, но даже и об этих жутких очередях, – почему?

Понимаю тех, кто находился у кормушки (то есть у поилки): производителей вина и водки, экспедиторов, директоров магазинов, продавщиц и прочих, вплоть до грузчиков, им от очередей была только прибыль. Вот картинка того времени: высокое крыльцо магазина по периметру обложено ящиками, чтобы не лезли с боков, оставлена лишь узкая щель, в которую грузчик впускает строго по очереди. А другой грузчик суетится: высунувшись из-за ящиков, принимает деньги, слушая крики: «Одну! Две! На все!» Скрывается с деньгами, возвращается с бутылками и сует в протянутые руки. Мухлевать, схватить водку, предварительно не заплатив, никто не рискует – убьют. Очередь на все это смотрит как на должное, ибо никому не запрещается, если не жаль отдать деньги без сдачи, поступить точно так же. А сдача бывала существенной. Например, когда водка стоила 9 рублей 10 копеек, у грузчика цена ее была – десятка.

К слову, русский человек любое беззаконие вытерпит, если оно оформлено видимостью правил. Всегда зная, в частности, что торговое сословие жульничает и ворует, а начальство использует свое положение в личных целях, мы приговаривали: ну, так на то они торговля и начальство. Подразумевалось: будь я на их месте, и я бы не чурался.

Но если ностальгия кормившихся понятна, откуда ностальгия вечно не сытых?

Может, это свойственное любому человеку удовольствие от воспоминания о пережитых невзгодах и трудностях? Все преодолел, выжил, спасибо мне, а что пришлось помучиться, так тем ценней победа. Кто сказал, что жизнь должна быть без забот и без тягот?

Эта философия сидит в нас крепко. Однажды вез меня частник на «копейке» и возмущался привередливыми автолюбителями, осуждающими отечественные машины за то, что часто ломаются.

– Будто ихние иномарки не ломаются! – сердился он. – Любая машина ломается! Я тебе больше скажу, она и должна ломаться! Живой механизм потому что! А руки у тебя на что? Племянник вон купил немецкую, что ли, ездил, хвалился: мотор тише холодильника, ход – балет на льду! И что? Крякнулась она у него посреди трассы, да еще ночью. Вот тебе и балет на льду! Ночь стоял, ждал, пока сервис приедет. А я свою в любых полевых условиях исправлю. Главное дело, пока я ее чиню, я же ее всю переберу заново, все подгоню, все отрихтую, она ласточкой у меня летает! Все хотят кататься, а ты потрудись, ты доведи сам машину до ума, тогда и относиться к ней по-другому будешь!

В этом монологе есть своя правда, но есть и нестыковка: да, возможно, жизнь нашего человека и похожа на машину, которая все время ломается и которую нужно постоянно чинить, но то, что отношение к машине-жизни от этого становится другим – нет, сравнение хромает, к своей жизни наш человек и после множества ремонтов относится наплевательски.

Еще одна догадка о причинах ностальгии по очередям: нас томит печаль о том изобилии свободного времени, которое было почти у каждого советского человека и позволяло стоять в очередях и пять, и шесть часов. Мы, нынешние, попавшие в цейтнот гонки на выживание или гонки за престижем, у кого как, даже представить не можем, что потратим такое количество человеко-часов ради двух-трех бутылок вина или водки, которые, к тому же, и качеством полная дрянь. А тогда – легко. И не просто стояли – разговаривали, общались, возникали короткие приятельские отношения и даже завязывались романы, хотя бывали и конфликты.

Помним мы и те качели настроений, которые в нас бурлили, от надежды до отчаяния: успею – не успею, достанется – не достанется?

Вот об этом и расскажу короткую историю.

Это было перед Новым годом.

Всю ночь шел снег, город с утра был бел, чист и тих. Я проснулся поздно, спокойный, довольный собой: накануне закончил картину, которая самому понравилась. Я и сейчас ее люблю. Или, возможно, люблю воспоминание о том, как над ней работал. В семье был мир – или перемирие. Вот уже год и восемь месяцев я был трезв, работящ, а в последнее время еще и верен домашнему очагу. Куплена и наряжена елка. В холодильнике есть все, что нужно для приготовления салата оливье. И даже утка есть, и яблоки к ней. Поэтому, когда я намекнул жене, что неплохо бы добыть пару бутылок не пьянства ради, а праздника для, она, тоже спокойная, умиротворенная, согласилась.

И я отправился в путь.

Он был недолог – к ближайшему магазину. От двери вдоль двух соседних домов тянулась длиннейшая очередь. Но с милицией у входа, значит, должен быть порядок.

Я встал.

Тут же узнал, что перед открытием завезли сорок ящиков водки, что дают по две бутылки в руки, что при таком раскладе хватит на половину очереди, но грузчики твердо обещали, что привезут еще.

Я стоял, шел редкий снежок, проехала машина, пробежала собака. Я думал о своей картине, которая удалась, о семейной жизни, которая наладилась, о том, что жить на свете все же иногда очень неплохо.

Передо мной переминался унылый человек в сером пальто, он заглядывал вперед, вздыхал и с грустью повторял:

– Боюсь, не достанется нам водочки.

Была в его голосе ласковая и почти уверенная тоска по утраченному счастью, причем не по тому счастью, что было, а тому, что только намечалось, но он уже предвидел утрату.

– Не каркай! – одернул его худой человек в куртке, слишком тонкой для зимы, сунувший руки в карманы и приподнявший плечи.

Время шло, очередь медленно двигалась.

И тут случилось самое страшное: двери стали закрывать. Это далось милиционерам и грузчиком не просто: надо было вытеснить людей из магазина, а те, попав внутрь, не могли поверить в грянувшую беду. Как это? – уже достигли, уже вот-вот – и на тебе… Продавщицы ушли, полки пусты, но они упорно не желали уходить, милиционеры и грузчики по одному выволакивали их, убеждая и словами, и тычками.

– Все кончилось и завоза не будет! – объявил чей-то голос.

В ответ – возмущенные крики, мат, колыхание толпы.

И вот двери закрылись.

Толпа была в недоумении.

Начали расходиться по одному, по двое и по трое – кто куда.

– Говорят, в «Посольском» завоз большой, – поделился унылый человек. – В «Штанах» еще, но там склада никакого нет, может кончиться, в «Пентагоне» – неизвестно что…

Он называл народные имена магазинов, которые были и мне известны. «Пентагон» находился в длинном, с изгибами, доме. «Штаны» – на остром углу двоящейся улицы. Почему «Посольский» – версий нет. Рядом с ним кладбище, но это ничего не объясняет. Один из моих приятелей уверял, что тут глубокий смысл: покойники – послы в ту страну, где и нам не миновать быть. Но это игра ума, обычно с названиями все намного проще.

Унылый человек закончил свои рассуждения тем, что верный магазин – на улице Горной. Он и стоит отдельно, и склад при нем, и двери широкие.

И мы пошли туда.

Шли молча: я видел, что он не настроен беседовать, имея одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть, и весь на ней сосредоточен.

Прибыв, увидели, что и тут наряд милиции. При милиции продажа идет шустрее, потому что продавщицы и посредники-грузчики не отвлекаются на лезущих со стороны, а те не деморализуют очередь.

Встали в конец. За нами выстроились еще люди, что всегда утешает – не ты последний.

Стояли молча, тихо и почти торжественно.

Опять пошел снег, стемнело, зажглись желтые фонари, улица стала выглядеть уютно, по-домашнему, будто нарисованная старушкой-художницей, влюбленной в окружающий мир и уходящую жизнь.

И я чувствовал себя влюбленным, но не в уходящую, а в эту жизнь. Снег идет – хорошо. Фонари светят – отлично. Меня дома ждут уют и добрые взгляды моих близких – замечательно.

Людей согревали слухи, что запас в магазине основательный.

Но чем дольше мы стояли, тем острее терзал вопрос уже не запасов, а времени.

Унылый человек, предупредив и меня, и окружающих, что скоро вернется, пошел вперед. Вернулся и доложил о результатах. Оказалось, он стоял у входа и считал, сколько людей проникает внутрь за единицу времени.

– Если так пойдет, – безнадежно подытожил он, – то до семи мы точно не успеем. Примерно человек сто пятьдесят они еще обслужат, ну, двести, максимум, а мы где-то трехсотые. Не достанется нам водочки.

Эта весть была крайне неприятной, но все промолчали и с места не тронулись. Во всем положились на судьбу.

Чем ближе к двери, тем больше волновались, вытягивали шеи, заглядывая вперед, то и дело смотрели на часы.

Все меньше времени отделяло нас от грани: либо успеваем и с драгоценной ношей возвращаемся домой, где нас осыплют похвалами родные и близкие, либо будем угрюмо и трезво сидеть за пустым столом, слушая зловещий бой курантов: ведь, по примете, как Новый год встретишь, так его и проведешь, значит – весь год будет безрадостным?

За час до закрытия очередь напоминала огромного головастика: у дверей густо, дальше все тоньше до самого хвостика. Стали исчезать окружающие люди. Они не ушли, они мимо очереди отправились ко входу. Наудачу, пан или пропал.

Какой-то хмельной и веселый человек примчался, с разбега врезался в толпу у дверей и шальным голосом радостно заорал:

– Поднапри!

И поднаперли.

Его призыв был как сигнал к анархии, головастик исчез, у дверей образовалось людское облако, кишащее, кипящее, кричащее, рвущееся вперед. Милиционеры отпихивали и оттаскивали, но люди протискивались за их спинами, сбоку, под ногами и даже над головами. Именно так: я увидел, как несколько мужчин подняли своего товарища в воздух и запустили, и он пополз по плечам и головам – туда, к заветной цели. И исчез внутри.

– Вот гад! – сказал кто-то.

Милиционеры, плюнув, отошли к своей машине, а потом и вовсе уехали.

Унылый человек опять оказался рядом со мной, он смотрел на давку, не решаясь вклиниться, и говорил:

– Не успеем, даже думать нечего.

А я, только что всей душой жгуче стремившийся туда же, куда и все, вдруг – остыл. Это со мной и раньше бывало. Бежишь к трамваю и вдруг устыдишься, скажешь себе: куда торопишься, не последний это трамвай, да и не так уж ты спешишь, опомнись. И даже нарочно замедляешь шаг: успею – так успею, нет – так нет. Но трамвай – дело мелкое, такое случалось и в серьезных обстоятельствах. Например, надо получить заказ, заработать денег, встретиться с тем-то, переговорить с тем-то, начинаешь действовать, звонить, бегать, встречаться, разговаривать, сам дивишься своей шустрости и деловитости, и вдруг останавливаешься в недоумении: я ли это, зачем мне это, стоит ли это того, чтобы так себя тратить? И все бросаешь на полпути, сидишь в своем углу и малюешь картинку, которая никому не нужна, кроме тебя.

И я был готов уже уйти, но тут услышал голос унылого человека:

– На вокзале точно есть. Там до ночи торгуют. Вдвое дороже, конечно…

И жажда добычи, только что исчезнувшая, опять возникла, да еще с утроенной силой, будто решался вопрос жизни и смерти.

Мы поспешили к вокзалу. Я знал, что имел в виду мой товарищ – не сам вокзал, а находящийся рядом транспортно-складской комплекс. Через его проходную, в самом деле, всегда торговали водкой и вином.

Но торгуют ли сегодня? А если и торгуют, то все на свете кончается, могут и у них иссякнуть резервы.

У проходной ошивались два-три десятка людей. Они сказали: да, была торговля, но теперь никого не пускают, на стук не отвечают, будто там умерли все.

Железные ворота проходной были высоки, как тюремные, при этом возникало ощущение, что тюрьма не там, а тут, где стоишь ты.

– Таксопарк, – сказал унылый человек.

И это я знал: что в таксопарке торгуют водкой. Было время, таксисты торговали и прямо из машин, но в ту пору что-то случилось, их стали подлавливать, они с колес не продавали, соглашались отвезти в таксопарк, там отоварить и даже привезти обратно домой, но было это очень накладно. Впрочем, деньги у меня имелись с запасом, я словно предвидел, чем все кончится. И пошел ловить такси, а унылый человек отстал. Наверное, смирился с участью и пошел домой с пустыми руками.

Первый же таксист согласился мне помочь.

– Но обратно не повезу, смена кончилась.

– Ладно.

В таксопарке он привел меня в комнату при гараже, где, за длинным дощатым столом, угощались кончившие смену таксисты. Оказалось, тут традиция: после работы посидеть, выпить, облегчить душу разговором, а потом те, кто выезжает на маршрут, развозит выпивших собратьев по домам.

На столе были водка, яйца вкрутую, любительская колбаса, вареная картошка, соленые огурцы, а еще – в честь Нового года – миска с оливье и несколько мандаринов. Мне так захотелось всего этого, что я не сумел отказаться от любезного приглашения, присел к столу, выпил до краев налитый стакан, с наслаждением закусил колбасой, огурцом, картошкой. Таксист, который привез меня, спросил:

– Сколько тебе надо-то?

– Две. Нет, четыре. Ладно, пять.

Я дал ему денег, прибавив сверху за выпитый стакан, но он отказался:

– Обижаешь, это не в счет – угощаем!

– А если я второй стакан хочу?

– Тут – хоть третий!

И я выпил второй, и третий, а потом выставил свою бутылку, с умилением смотрел на грубоватых, но таких родных мужиков-таксистов, слушал их разговоры…

Меня нашли утром, я спал на полу в подъезде, у входа, припорошенный снежком, залетавшим в приоткрытую дверь, в которой торчала моя нога. Причем нога была без ботинка, а голова – без шапки.

Я долго болел, ступня то краснела, то синела, врачи говорили, что без пяти минут гангрена, не исключено, что придется отрезать.

Но ничего, обошлось.

«ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ, СТРАСТЬ…»

(1995)

Меня встретили у дверей бывшей гостиницы «Россия», где теперь размещались всякие офисы, фирмы, мелкооптовые магазины, редакции новоявленных газет и газетенок.

Почему-то в переходные времена именно гостиничное дело страдает в числе первых. И после революции так было – вспомнить хотя бы учреждение «Геркулес», описанное Ильфом и Петровым, размещавшееся в «нумерах». Люди меньше ездят по городам и весям? Номера становятся слишком дороги, а если спустить цены, гостиницы тут же прогорают?

И обратная закономерность: стоит стране подернуться жирком, то есть не стране, а определенной части населения, тут же гостиницы возрождаются, ремонтируются, строятся новые. Все, конечно, при этом бессовестно дорогие – с ценами на пять заморских звезд и сервисом на три отечественные.

Но это мысли задним числом, тогда мне было все равно.

Я шел за деньгами.

Я попал, меня поставили на счетчик, как выражались тогда и, возможно, выражаются теперь, но я давно не в этих сферах. Появилась возможность провернуть выгодную операцию, меня подбил на нее деляга Мартын, до этого где-то пропадавший и вдруг возникший с кучей блестящих идей. Он клялся и божился, что взялся бы сам, но у него не в порядке документы. Главное – одним махом можно обеспечить себя на всю жизнь.

Я не прочь был одним махом обеспечиться на всю жизнь. Тогда многим удавалось обеспечиваться, казалось, деньги летают в воздухе, надо лишь уметь их схватить. Все выглядело очень просто: взять взаймы крупную сумму по моим документам, под мою роспись и под авторитет Мартына (мне поверят, убеждал он), купить пару вагонов муки и срочно гнать на Вологодчину, где страшный дефицит, стоят хлебопекарные заводы, назревает бунт населения. Там быстро продать муку, но не удовольствоваться прибылью, тут же купить эшелон леса и гнать в Астрахань, где не хватает досок и бревен, все стройки заморожены, лес хватают с руками, не спрашивая цены. Получится двойной навар невообразимого размера, прибыль – пятьсот процентов.

Я посомневался и согласился. Другие могут – почему я не могу?

Мне ссудили денег, я приобрел муку, нашел покупателей в Вологде, договорился о вагонах, о погрузке, о сроках отправления и прибытия вагонов. Поехал в Вологду, контролировал разгрузку, правильность оформления документов. Настал момент получения денег. То есть момент как раз не настал: я двое суток проторчал в гостинице, обзванивая тех, с кем договаривался о сделке. Никто не отвечал. Я отправился в их контору, которая находилась на товарной железнодорожной станции. Блуждал, спрашивал у людей, мне указали на вагон, стоявший в тупике. Вошел. Вагон был полон людей, дыма и смеха. Они что-то обсуждали и не сразу заметили меня.

– Кто такой? – спросил черноволосый и седовато-щетинистый человек, сидевший во главе стола. Он был довольно молод, но хотел казаться старше, для того и отрастил седую щетину.

Я объяснил.

– И чего надо?

– Расплатиться бы.

– Расплатись.

– Вы не поняли. Вы мне должны денег. За муку.

– Какая мука? Какие деньги?

Щетинистый спрашивал не меня, а окружающих, будто прося их помочь и объяснить, чего хочет этот странный человек.

Я уже понял, что все провалилось. Я все понял. Я слышал множество таких историй. Это называется – кинуть. Просто, незамысловато – взять товар и не заплатить.

У меня возникло, как не раз до и после этого, чувство неполного соединения с реальностью. Словно я смотрел какое-то кино. И видел себя там персонажем. И персонаж этот вел себя не так, как я. Он спокойно и нагло сказал:

– Ладно. Тогда два варианта. Первый – через суд. Второй – я приезжаю со своими пацанами, и… Ну, сами понимаете.

– Ошибаешься, – сказал щетинистый, – будет один вариант. Тебя убьют, дорогой. Хотя, нет! – он поднял палец и улыбнулся, предупреждая этой улыбкой, что сейчас скажет что-то утешительное и доброе. – Нет, у тебя тоже два варианта: или сейчас убьют, или потом. Выбирай.

Я молчал. Мой двойник вернулся в меня и перестал играть с огнем.

– Мужчина все понял, – удовлетворенно кивнул щетинистый. – Помогите ему выйти.

Стоявший рядом со мной здоровенный малый взял меня за ворот, потащил к двери и выкинул из вагона.

Так я оказался должником. Никаких своих пацанов у меня, конечно, не было, через суд добиваться правды – бесполезно.

– А если и добьешься, – сказал Мартын, – тебе же хуже.

– Это как?

– А так. Вдруг, не дай бог, выиграешь в суде? Они тебя тут же убьют. А может, еще и до суда.

– И что делать? Мне сумасшедшие проценты на долг уже идут. Ты же сам…

– Витя, при всем сочувствии, деньги брал – не я. Но помочь могу. Есть люди, могут дать под небольшой процент. Расплатишься с теми жлобами.

– А с этими людьми как буду расплачиваться? Искать, кто опять в долг даст?

– Тоже вариант. Я так пять лет жил, у одних брал – другим отдавал. Ну что, сказать, к кому обратиться?

И вот мы шли длинным гостиничным коридором. Мой спутник был молод и скучен. Шел, глядя на потертую ковровую дорожку, оставшуюся от гостиничной убогой роскоши. Вдруг спросил:

– Кроссовки самопал?

– Что?

– Кроссовки на рынке купил?

– Да.

– А у меня фирма!

– Молодец.

Он кивнул, соглашаясь.

Открыл одну из дверей.

– Вера Иннокентьевна, к вам!

И впустил меня.

За большим столом, заваленным папками, сидела Вера. Вера Коровина, которую я не видел уже несколько лет. С интонацией вынужденной материнской строгости она выговаривала двум стоящим перед нею молодым людям:

– Каждую строчку проверять надо, каждую запятую! Сомневаетесь – спросите у меня. Понятно? Езжайте и требуйте все переделать, – она кинула им папку.

– А если не согласятся?

– Пусть звонят мне, я им все объясню.

Молодые люди удалились, Вера увидела меня.

Очень обрадовалась:

– Витя?! Ты как здесь? Надо же! Проходи, садись!

И тут же – деловито – моему спутнику.

– Что-то еще?

– Машину когда подать?

– В шесть. Но я сама поеду.

– Вера Иннокентьевна, я с утра даже пива…

– А вчера? Мне жизнь дороже. Все, иди.

Я сел перед Верой. Мы оба улыбались.

– Значит, вот так ты теперь? – спросил я.

– Да, вот так.

– Нет, я слышал, что ты что-то такое… Большие дела.

– Ничего особенного. А ты чем занимаешься?

– Да разное.

– Все очень быстро меняется, Витя.

– Я заметил. Замуж опять не вышла?

– Так я не развелась еще. Собиралась, да. Но как-то все сгладилось. У него свои дела, у меня свои. Вернее, у него и дел-то нет. Живет на Волге, на острове, строит какую-то яхту.

– Зачем?

– Собирается в кругосветное путешествие. Как Федор Конюхов. Все свои деньги в это вложил. А на мне дочь, квартиру строю, машину купила вот… Много всего.

– А на кого работаешь? Не на бандитов?

– Витя, кто сейчас понимает, где бандиты, а где нет? У меня свой участок работы, я им занимаюсь, мне доверяют, потому что знают мою честность. Остальное меня не касается. Я не поняла, ты случайно тут или как?

– В долг пришел просить.

– Так это ты? Я и не знала. Сказали, что в три часа придет какой-то человек… А что случилось, Витя?

Я рассказал.

Она выслушала сочувственно, но без удивления.

– Вот так вот люди и пропадают ни за что. Витя, но у нас ведь тоже проценты.

– Мартын сказал – не очень большие.

– Мартын? Кто это?

– Неважно.

– Да, сначала не очень большие, а потом идет процент на процент. Короче, я бы тебе не советовала.

– И что делать?

– Не знаю. Надо подумать. Слушай, я не ела с утра, может, пообедаем?

Мы пошли в ближайший ресторан, где нас проводили к лучшему месту – в конце зала, за ширмой.

– Уважают, – отметил я.

– Еще бы, это мой ресторан. На паях с двумя товарищами.

– Как ты их по-комсомольски – товарищи. Не отвыкла еще?

– При чем тут комсомол? Точное слово, вот и все. Друзья? Нет. Партнеры? Ну да, но мне это слово не нравится. Приятели? Тоже нет. Товарищи. До революции были тоже коммерческие товарищества.

– А где идеалы, Вера Иннокентьевна?

– Витя, не я виновата, что их разрушили. Я до последнего держалась. Надо считаться с реальностью. Как-то в нее вписываться. Знаешь, я так скучаю по школе! Вот когда мне было хорошо!

Мы вспомнили школу, одноклассников, поделились, кто о ком что знает. Выяснилось, что многие в реальность не вписались. А Слава Кислов и вовсе помер. Это она мне сказала.

– Как-то очень глупо. Аппендицит, положили в больницу, что-то не так сделали – и все. Двое детей осталось.

– Грустно, – отозвался я, не чувствуя, если честно, большой печали: со Славой мы почти не общались, да и случались тогда подобные истории слишком часто. Мы привыкли.

Она вернулась к теме:

– Витя, у нас брать – не советую. А если найдешь у других, пять раз просчитай, с чего будешь отдавать. Ты что-то придумал?

– Буду делать холодное оружие для коллекционеров. Сейчас опять спрос. Я этим когда-то занимался.

– Прости, кустарщина. Может, устроить тебя в какую-то структуру? Но это наемный труд, наемники получают мало. Нужно свое дело, бизнес, прибавочная стоимость.

– Вера, это ты? Ты говоришь о прибавочной стоимости?

– Маркс о ней тоже говорил, я в университете изучала.

– На самом деле есть у меня несколько проектов.

И я начал описывать эти проекты – один другого нелепее. Наименее экстравагантный – заказать на простаивающем оборонном заводе игровые автоматы. Очень прибыльно. Идею я позаимствовал у Мартына.

Принесли еду. Вера слушала вежливо, ела с аппетитом. Аккуратно, изящно, как всегда. Руки не касаются стола, спина прямая. Врожденный аристократизм. То есть – вырожденный, она же дочь отца-пролетария и мамы-бухгалтерши.

По своей привычке я опять частично выпал из реальности, раздвоился: один сидит и пытается толковать о деле, а второй наблюдает, и ему дико: о чем ты говоришь, олух, с любовью всей твоей жизни? Ты ведь до сих пор не понял, нравился ли ей когда-то. И нравишься ли сейчас – хоть немного?

Наблюдателю надоело наблюдать, он заставил говорящего двойника заткнуться.

Я махнул рукой, засмеялся:

– Ладно, бред это все.

– Извини, согласна.

И тут я задушевно продекламировал:

– Помнишь, ты говорила: деньги, любовь, страсть, а я одно видел – ты Джиоконда, которую надо украсть. И украли![62]62

Неточная цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах».

[Закрыть]

– Это что?

– «Облако в штанах», Маяковский. Не помнишь? Я для тебя это читал.

– Когда?

Я читал это на школьном литературном вечере. Составляли списки, меня спросили: что у тебя? Я сказал – Маяковский. Поэт революционный, проверенный, из программы. Одобрили. И я читал эту поэму, глядя на Веру. Я читал для нее. С особенным напором выкрикнул: «Тело твое прошу, как просят христиане – хлеб наш насущный даждь нам днесь. Мария – дай!»

Учащиеся дружно заржали, учителя ужаснулись, кто-то выскочил и поволок меня за руку со сцены. Потом были разбирательства, я наивно удивлялся: «А что такого? Это в трехтомнике напечатано!» – «Под наивного работаешь?» – догадалась завуч по воспитательной работе Клавдия Алексеевна.

Но обошлось, затерлось.

Я напомнил об этом Вере, она пожала плечами:

– Знаешь, как-то не отложилось…

– Ну да, ты же тогда еще не знала, что я тебя люблю. А я уже вовсю. Как и до сих пор.

– Витя…

– Ладно, молчу.

– Нет, мне приятно. Хотя, если честно, удивляюсь. Что во мне такого?

– Ты очень красивая.

– Мало красивых, что ли? Да и не такая я уже, видишь, что с глазами – кошачьи лапки это называется. Никакие кремы не помогают. Витя, давай вернемся к вопросу. Есть вариант: я тебе могу дать из личных денег. На полгода. Без процентов. За полгода что-то придумаешь. А мне они пока не понадобятся. У меня все точно рассчитано. Не думай ничего такого, я просто хочу помочь.

– Ты же понимаешь, что не возьму.

– Не понимаю.

– Я вот что подумал. Я тебя люблю уже двадцать пять лет.

– Это с какого возраста?

– С десяти. Когда первый раз увидел. Или с одиннадцати. И за это время сто раз объяснялся тебе в любви.

– Меньше.

– Считала?

– Нет. Ну – и к чему ты?

– Да к тому, что за это время мы даже ни разу не поцеловались.

– Не получилось, да. И что?

Мы сидели на диванчиках друг против друга. Я неловко вылез, подсел к ней, взял за плечи, повернул к себе.

– Давай поцелуемся – и я возьму твои деньги.

– А я уже забыла, какой ты странный… Витя, так не делают.

– Как не делают?

– Ну, не договариваются. Это бывает как-то… Ну, по вдохновению, случайно. Как ты там сказал: порыв, страсть?

– Любовь, страсть. А что, у тебя бывало?

– Случалось, да. Без последствий. Я мужу ни разу не изменила.

Я понимал, что пора прекращать разговоры: чем больше говорим, тем труднее будет сделать то, что я хотел. Взял ее покрепче за плечи, приблизил к себе. Вера схватила салфетку и быстрым движением вытерла губы. Старалась улыбаться, но ей было неловко. Готовилась вытерпеть.

– Нет, – сказал я. – Не в этот раз. И денег не возьму.

– Ты не представляешь, как мне тебя жалко. По-хорошему.

– Я отличный мужик, Вера, я умный, талантливый. Ты счастлива со мной будешь, надо только начать. Выходи за меня замуж.

– Витя…

– Ладно. Извини.

Я отсел обратно с чувством странного облегчения. Оттого, наверное, что перестал мучить Веру. Потому что не люблю никого мучить.

А она опять взялась за еду и спросила так, будто ничего не произошло:

– У тебя есть какие-то ресурсы? Машина, квартира какой-нибудь бабушки, слишком для нее большая, гараж, дача?

– Машина и гараж – жены. Были мои, от отца, я на нее переписал. Все равно не пользуюсь.

– Ты ангел просто.

– Да ладно.

– И она не согласится тебе помочь?

– Она не знает о моих делах, и не хочу впутывать. Есть дача мамина, она много не стоит. Бабушки нет. Правда, мама живет в трехкомнатной квартире.

– Вот! А ты с семьей где?

– Отдельно. Тесть, отец жены, кооператив ей построил еще в конце восьмидесятых. То есть нам, но на ее имя.

– Значит, у мамы трехкомнатная, а ты мучаешься, где денег взять? Ей что, в хорошей однокомнатной будет плохо? Продаст свою, купит поменьше – и вот тебе деньги! Не хватит – добавлю. Если в разумных пределах.

Она была просто счастлива, что нашелся такой замечательный вариант.

Посмотрела на часы.

– Если не против, я пойду, у меня еще встреча. А ты посиди, закажи, что хочешь, это от ресторана.

– То есть от тебя?

– Ну, от меня. И что такого?

– Да ничего, нормально.

Она встала и вдруг погладила меня по голове, а потом поцеловала в щеку.

И это был первый наш за двадцать пять лет поцелуй.

Она ушла, подошла официантка, спросила, нельзя ли убрать лишние тарелки. Посмотрела на меня с уважением. Друг хозяйки все-таки. Да и мужчина ничего себе, читалось в ее простеньких серых глазах.

– До скольки работаешь? – спросил я.

– А чего это вы спрашиваете?

– Могу до дома проводить.

– Спасибо, – с сожалением сказала она. – Меня муж встречает.

– Тогда водки.

– Уверены? – спросила она с такой родственной заботливостью, будто была моей сестрой. Вернее – стала ею за какую-то минуту общения. Я не раз встречал таких отзывчивых людей и поражался всегда их душевной щедрости. И ведь ей выгодно, чтобы я взял водки, у нее с этого навар. Добра – в ущерб себе.

Я встал, обнял ее.

– Уроню, – прошептала девушка и осторожно поставила поднос на стол.

Я целовал ее страстно, нежно, долго. Она отвечала такой же нежностью.

– Ну вы даете, – оттолкнула меня, выдохнула, оглянулась, взялась за поднос.

– Накатывает иногда.

– У меня тоже, – призналась она. – Бывает – ужасно хочется поцеловаться. И даже не для чего-нибудь, а просто так. А водки не надо, хорошо?

– Хорошо.

Мамину квартиру продавать не пришлось. Я все ей рассказал, она приняла удар стойко, не ругала меня, только попросила больше не ввязываться ни в какие махинации. Но едва мы занялись продажей, узнал тесть и выручил меня.

– Даю не тебе, а, считай, Галине, – сказал он. – Не хочу, чтобы у дочери мужа убили. Отдашь, когда сможешь.

Я понимал, что этими деньгами он хотел удержать меня в семье – знал ведь, к чему у нас все идет. И все-таки взял.

А в ресторан к этой официантке, Люсей ее звали, я заглянул через пару недель, и нам опять было очень приятно поговорить и постоять в обнимку за дверью какой-то подсобки, после чего два месяца мы дружили с нею почти каждый вечер, удивляясь, до чего нам друг с другом хорошо, зная при этом, что ни она, ни я своей жизни менять не собираемся.

– И это отдельно приятно! – любила она приговаривать, когда одевалась и тщательно проверяла, не забыла ли чего.

ЗАЛОЖНИКИ

(2002)

Табличка «ВЫХОД / EXIT» светится над дверью, до которой не больше пяти шагов.

Или два-три прыжка. Два-три прыжка, и ты в коридоре, а потом на улице, где люди буднично ходят и ездят, не осознавая прекрасности своей свободы, не понимая счастья идти и ехать куда захочешь.

Но у двери человек с автоматом. И ты вспоминаешь, что тело твое всего лишь жидкая субстанция в тонкой оболочке. Продырявят ее – и жизнь вытечет легко и просто, как вода из резинового шара, проткнутого гвоздем. Бесшумно. Спокойно. Равнодушно. То есть для тебя страшно, но для этих людей, что нервно передвигаются по залу, кричат, угрожают, с кем-то говорят по мобильным телефонам, чего-то требуют, твоя жизнь, как и жизнь всех остальных, собравшихся здесь, не дороже, чем вода, причем вода не для питья, мытья или орошения, вода пустая, дистиллированная. Ничего не значащая. Для них ты умер еще до своей смерти, они не видят тебя, они видят только какую-то свою сумасшедшую цель. И все, что на пути к этой цели, для них перестает быть одушевленным. Ребенок от взрослого отличается только тем, что меньше. Ну, как есть большие комки грязи, а есть маленькие, только и всего.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.