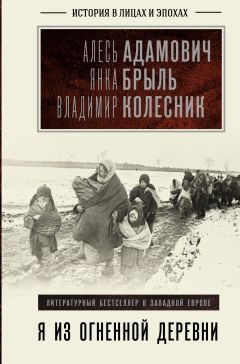

Текст книги "Я из огненной деревни"

Автор книги: Алесь Адамович

Жанр: Книги о войне, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

В третью очередь я услышала уже – сестричка моя идёт. Она уже так плачет: видно ж ей – я наверху еще. Она прямо мне сюда, на ноги упала… Убили уже в третью очередь…

Тогда я уже лежала, ждала, не знаю чего… И тут уже столько набили! А потом – раз! – окна повыбивали – и из пулемёта давай сюда бить. Ну, всё равно мне никуда не попало, только мне тут опекло руку и рукав присмалило. А люди так уже стонут! А я думаю, что мне делать, – или мне вылазить?

Я думаю, что уже весь свет – нигде на свете никого нема. И видно было, как Октябрь горел. Дак думалось, что уже всё…»

И опять та же мысль, что и Вольгу Минич, и Тэклю Круглову одолевала. Когда горит всё вокруг и такое творят с людьми… Мысль, ощущение, что это, что этакое, может быть, всюду, на всём свете началось, делается.

Потому что не укладывается в голове – нормальной, человеческой. Не зная о том «плане», что действительно был для всего мира составлен и припрятан, люди инстинктивно угадывали его дикий замах. Рядом, вокруг начинала работать страшная машина убийства, и простая женщина из Полесья вдруг почувствовала угрозу целому миру, всем добрым людям, и свое непомерное горе, свою беду измеряла уже тем, всечеловеческим масштабом. Потому что она за весь мир, за всех людей так вблизи увидела, что это такое – фашизм, который начал на практике реализовать свои дальние цели…

«…Я гляжу уже – темно, так только месячко всходит, только начинал всходить. Тогда, вот тут у нас старуха была одна (она померла, кажется, в позапрошлом году), дак она:

– А моя ж ты, – голосит, – доченька, за что ж тебя убили, нехай бы лучше меня!..

Это она над своей дочкой. А я, правда, тогда отзываюсь. А она мне:

– А моя деточка, или это ты цела?

А я не знаю, ног не чувствую своих: народу столько на мне. Знаю только, что голова моя целая. Ну, правда, эта женщина, спасибо ей, помогла мне вылезть.

А тут с нами в этой хате был хлопчик один. Батьку его убили в том хлеве, где были мужчины, а его одели за девочку: потому что говорили, что мальчиков убивают. Дак они взяли его сюда, одев девочкой. А его, беднягу, поранило крепко: растрепали тут вот, животик, всё, всё… Дак он, бедный, просит:

– Выньте меня, чтоб я не горел.

А тут уже всё горит. А он просит… Мы, правда, за него – и через окно. И сами через окно вылезли. С этой самой женщиной. И что ж – по нас они стали стрелять, а мы так, за дым этот затулились и пошли. А тогда были хлевы, гумна, давние еще. Старуха говорит:

– Давай побежим в лес.

А я говорю:

– Э, нет, пойдемте сюда, к вашей братихе.

За речкой там она жила. А старая всё в лес. Сидим мы за гумном этим, и я говорю:

– Никуда я не пойду, буду тут.

А потом видим: люди бегут, детей на плечах прут – уже из другой деревни. В лес бегут. Тогда и мы пошли…»

Сгорел поселок Октябрьский, сгорело более восьмисот человек в Рудне, а Вольга Минич, а сотни таких, что бросаются от деревни к деревне, от дерева к дереву, видят, как вспыхнуло уже и там, где Смуга, где Ковали, где Лавстыки…

«…Коровы рыкают, – продолжает свой рассказ Минич, – скот этот, что остался где, собаки лают».

А в это время в Курине, куда она сначала, после Хвойни, бежала спасаться, происходило такое:

«…Когда немцы были уже в Хвойне, так нам сказали, что они сжигают людей, – рассказывает жительница деревни Курин Матруна Трофимовна Гринкевич. – Мы вышли все в лес: и матери наши и отцы. А потом побыли уже в лесу до вечера. Ну, что ж, тихо, никто не идёт и не едет. Приходим в деревню, нас было трое, девки – дак их нема ни одной, а я только одна осталась. Мы идём – и это ж ещё, може, по шестнадцать нам лет было – мы шли, посмотрелись в зеркало на горе, а немцы уже кормили коней. Мы его с собой несли. Взяли в лесу и несли. Ну, конечно, девчата! А зеркало большое – посмотрелись. Подводчики потом говорили, что немцы видели, как мы на горе остановились и гляделись. Ну, дак мы и пришли в деревню, а моя мать была дома. Она говорит:

– Донька, утекай, а то молодых забирают в подводы. Ну, иди, говорит, на Смугу. Не в лес, а в Смугу.

Ну, я и пошла. А там был батька. Мы переночевали там. Что ж, повставали, все глядят. Говорят:

– Кто в Курине дома, тех не трогают. Ну, дак я говорю:

– Батька, я пойду додому, потому что матери много работы. Дак я ей там что-либо помогу.

Пошли мы, нас шесть человек пошло. Мы приходим. У нас тут были склады недалеко от деревни. Там стоит уже девять немцев, часовые. Они нас пропустили в эту деревню. Как мы уже идём, дак мы видим, что на свете нигде уже ни одного человека, окромя немцев, нема. Шла женщина (её потом сожгли, а сын её, инвалид, и теперь живёт), дак они с неё сняли и галоши, наверно, жалко им было, что у неё были эти галоши на ногах. Ну, и они уже ведут нас в нашу квартиру. Мы приходим, и нету уже никого, никого. Я зашла в хату, дак вижу, что мать была в хате. Дак только висит её фартук на вешалке.

– Куда-то, говорю, людей подевали, потому что их нету.

А тогда приводят к нам пятеро мужчин, наших, куринских. Моего дядьку. Мы спрашиваем:

– Дядька, а где ж наши матери?!.

Он говорит:

– Скоро придут.

Он знал всё, но он нам не сказал. Ну, а немцы одного старика тут очень били. Бьют, бьют, а он сам был из Хвойни, такой старенький дедок, и с внучкою. И поставят его в угол, как малое дитя. Старика этого.

А потом чех[22]22

Весной 1942 года на Октябрьщине были словацкие части. Но вскоре немцы их убрали, увидев, что словаки переходят на сторону партизан.

[Закрыть] подошёл и говорит:

– Паненки, они вас поубивают и пожгут. У них, говорит, постановление такое. Я бы вас не бил…

Так нам говорит часовой. Дак мы заплакали. Он собрался и ушёл. Пошёл просто на деревню. Ну, дак я говорю:

– Знаете что: давайте будем утекать. Пускай нас лучше побьют на лету, чем нам всё это видеть.

А они, как уже людей жгли, – вывели их вон туда, за гору, где вон этот памятник стоит, – дак у нас закрыли ставни, в нашей той квартире, чтоб мы не видели. А тогда как загорелись эти люди, дак он пришёл:

– Идите, говорит, глядите, как горят люди.

Мы поглядели – заплакали. Я говорю:

– Зачем же нам это ещё видеть, как они нас будут живых сжигать, да убивать, да ещё издеваться будут над нами. На лету пусть побьют.

Ну, и мы стали утекать… И нас утекло шесть человек. Только мой дядька, который нам говорил, что матери наши придут – он уже не мог утечь… Стали утекать, стали утекать, и мы никуда не утекли, только два человека забежали на кладбище, дак одного ранили, а одну убили на кладбище и верёвкой заволокли в огонь. А мы утекли вдвоём с этой вот девкой. (Показывает на немолодую подругу-соседку Любовь Морд у с.) Ну, куда мы утекли? Сараев в те годы было много – это теперь у меня только один сарай, а у батьки было четыре, и клеть, и кладовая и две хаты – дак такое уже было тесное строение. Дак мы как выскочили, и нас как стали стрелять!.. На хате был пулемет. Пули как летят – дак они вдаль летят, тут близко уже не били. Мы покрутились уже на этом, на дворе. Да и за хлев, да и сели. Оттуда хлев, оттуда – соседний и наш. Да отсюда – такая куча навоза. Немцы смотрели и в сене вилами искали. Они знали, что не все. А мы за хлевом, как на смех, уселись. Утекали мы в обед и досидели до ночи. Досидели, и всё равно нам ночью нельзя никак убежать. Крепко месячная была ночь, и часовые стояли около этого кладбища – каждые три шага стоял часовой. Мы вышли так вот, из-за забора поглядели: ну, мы убежать не убежим! А потому что у нас ещё не было и опыта. Было б теперь, дак, може, у хлева у какого, може, где дальше прошли б. А то мы сидим. И я, може, с испугу, проспала всю ночь. Она меня будит. Говорит:

– Мотя, не спи.

А я говорю:

– Я не буду.

А как только скажу – и сплю. Наверно, с испугу. Ага, ещё вечером (ещё ж забыла!) – вечером, когда стемнело, привели расстреливать этих самых людей, что в хате были: мужчин, шесть человек. Ну, и их уже стреляли. Дак как выстрел дадут, ну, дак мы сидим, только так руками взялась за глаза. Это ж пуля, бывает, лететь будет: их же расстреливают в этом хлеве, за которым мы сидим.

А потом уже принесли дитя, може, два годика. Что осталось в нашей хате. Такое, как наш этот хлопчик… Дак то дитя, на него уже выстрела не было. Что они ему сделали, я вам уже сказать не могу. Оно уже только детиный голос подало… А выстрела не было. Оно и сгорело уже в том нашем хлеве. И те мужчины.

А мы досидели до утра. И уже стало видно, и стали уезжать они, и приказали возчикам ловить курей. И эта курица так бежала – между нами присела. И сидит. И мы сидим. Ну, мы притворились мёртвыми уже, мы живые и не были, как эти шли. Нет, это – возчики, но мы им не объяснились, что мы живые. Вот так одна сидела, привалившись, с одной стороны, а вторая – с другой. Они взяли эту курицу, ну, и ушли. Ушли, а затем ведёт ещё кого-то. Ведёт другого, так я и говорю ей:

– Люба, вот теперь уже наша смерть будет, ведёт уже немцев.

Они подходят, постояли, да и говорят один другому:

– Вот, говорит, валяются бедные люди! Где ни глянь – лежат.

Ну, мы всё равно не отозвались. Мы так лежали, ну, мы им не объяснились.

Ну, немцы стали уезжать. И как доедут уже сюда, до кладбища, дак уже выскажутся и в ладоши пошлёпают. Что уже сожгли партизан, – довольные. А тогда наезжают уже другие, те отъезжают, а эти наезжают и все: выскажутся и в ладоши этак. Они уезжали до обеда. Так их было много.

Ну, а потом они уже выехали, дак мы встали, дак я, може, три раза упала. Известно, всю ночь сидели, наверно ж, ноги и позатекали, дак я упала три раза, пока отошла от этого места. Собрались мы и пошли. Потихоньку опять на ту Смугу, где и были. Мы не знали, куда идти. Ну, и пошли. А они ехали вокруг и не забирали нас, хоть и видели, что мы шли. Ну, они тоже думали: «Идите, вы опять попадетесь. В этот самый огонь». Ну, мы и пошли.

Приходим мы в ту Смугу, там был мой батька. Ну, все спрашивают, мы им рассказали, что людей уже сожгли, уже утекайте все. Ну, дак никто ж не смог: всюду жгут… Подожгли Ковали. На этом моменте. И мужчины эти позалезают на крышу, смотрят и видят, как ловят детей и бросают в огонь… Ну, мы ещё там одну ночь переночевали с Любою, этой самою… Она теперь женщина, а тогда мы были девки. И батька мой с нами. Ну, ночь переночевали… Потом утром встали, и я говорю:

– Знаешь что, батька… Пойду я опять погляжу, где мать сгорела.

Он говорит:

– Не иди, ты вчера пошла, дак в такую беду попала.

– Не, говорю, пойду. Пойду, не буду тут… Что-то в моей душе чувствуется, что не хочу я быть тут.

Ну, дак он говорит:

– И я пойду.

– Не идите, тата, вы слабые, вы не утечёте, а я всё равно утеку.

Всю войну жила и чувствовала в сердце, что я утеку от немцев. Ну, и пошла. Говорю этой девке, Любе:

– Пойдём снова с тобою, может, уцелеем или нас поубивают, а всё ж пойдём снова.

Только мы приходим в Курин, на это селище – тут и батька жил, и мой, на краю жили – не прошло и пятнадцати минут, как эти немцы снова окружили Смугу и сожгли в тот же момент.

Идут партизаны. Мы стали: думали сначала – немцы, глянули – узнали, что это идут партизаны. Вот этот мельник Парфим, он и теперь живой, он за лесника. И подбегает к нам и спрашивает: как, что, как утекли? Он вскочил тут на лестницу, глянул и говорит:

– Девки, не идите: там горит Смуга с людьми, а идите в такое и такое место, в лес. Идите, говорит, вон за тем мужчиной, он вас заведёт, где наши семьи.

Мы только выбежали с нею на эту вот гору и видим: батька мой бежит из лесу, из Смуги. Ну, и вместе побежали мы…»

Хвойня, Курин, Смуга, Октябрь, Ковали… В Ковалях по два, по три человека берут из хаты, около хлева: «Раздевайся!», затем: «Ложись!» – и все чтоб рядочками, чтоб головы людей лежали на спинах убитых… Огонь, смерть, ужас катится по деревням всё дальше…

Часть людей в лесу, другие, не зная, как лучше, куда им кинуться с детьми – потому что всюду, кажется, то же, по всему свету, – держатся хаты, соседей. Спокон веку так надёжней было. Однако тут началось, обринулось на мир, на людей что-то такое, с чем нормальный человеческий опыт уже не вяжется…

«…Они из Курина приехали к нам, – вспоминает Ганна Сергеевна Падута, жительница Лавстык. – Ну, мы дома сидели, гадали, а потом партизаны нам сообщили, что жгут, что в Курине сожгли всех людей живьём. Ну, мы поубегали в лес. Постояли в лесу. А потом уже… Дымы из печек, из труб идут всюду – в Октябре, у нас. Ну, дак мы вернулись назад, потому что страшно ж в лесу: поймают, да и холодно. Только мы домой – и немцы сюда, разведка ихняя. Ну, у нас мужчины были, такие пожиловатые, дак они:

– Вынести стол, то, другое. Може, уже покаяние будет.

Ну, наши бабы, известно, как бабы. Вынесли стол, а они говорят:

– Матки, вон ещё войско идет.

А это разведка была.

Приехали потом – тьма-тьмущая, и расположились у нас. А часть поехала в Октябрь. И в Ковалях расположились. Как раз нас захватили в селе тут с женщиной одной (она уже умерла). Нам один возчик подсказал, что с нами будет тут. Мы стоим на улице у стола, дак некоторые ничего не говорят, а он подошёл да говорит:

– Дайте, тёточки, молока.

Мы говорим:

– Пожалуйста.

Дак он говорит:

– Ох, тёточки милые, всё равно вас, говорит, всех живьём спалят. В сарай загонят…»

Во время войны фашисты демонстрировали в Германии и в других странах «документальную» кинохронику: советские «партизаны», много «партизан» стоят на коленях перед немецкими солдатами. А кинокадры эти инсценировались просто. В деревне Великая Воля Дятловского района, на Гродненщине, нам рассказывал об этом Алексей Ломака[23]23

См. главу «Свыше десяти».

[Закрыть]. Толпу сельчан окружили пулемётами, заставили людей встать на колени и запустили сначала кинокамеру…

Имели фашисты и другие «кинодокументы»: как «радостно», с хлебом-солью встречают на востоке крестьяне «немецкого солдата-освободителя»… Не здесь ли работали те «кинодокументалисты», не в Лавстыках ли?.. Всё, как видите, есть: и стол среди улицы, и «хлеб-соль». А они идут, и идут, и идут – «освобождать» восточные территории – от людей освобождать.

«…А они идут, гады эти. Как шли, так и кричат:

– Убирай!

Столы, значит. В белых халатах в этих, с этими черепами, ну, эти немцы.

Ну, мы и разбежались, кто куда, по хатам, как возчик нам сказал про то. Я к соседке прибежала, говорю:

– Что ж мы будем делать?

Дак она говорит:

– Выйди погляди на улицу, есть немцы или нема.

Тот край деревни занятый, а наш ещё свободный. Мы пошли на посёлок, что у самого леса. Потом в ольшаничек. И тут нас, може, баб пятнадцать лежало, в этом ольшанике. Уже упали и лежали. Не видели, как они жгли, как убивали, только слышно – сильно кричали, народ кричал. Не слышно, что она там одна говорит, только: «А-а-а!» Только голос идёт, идёт голос. А потом и всё – онемели…

Вопрос: – А тот возчик, что сказал вам, он откуда?

– Это просто крестьянин. Полицай не сказал бы. Один полицай к нам пришёл хлеба взять, дак мы спрашиваем, что немец с народом делает. А он нам (мы ему полбуханки отрезали): «Давай всю буханку!» – и ничего не сказал. А этот вот – такая душа нашлась, что сказал. Дак ещё вот хоть немного, хоть кто-то остался. Он на ходу – держит стакан и сказал…

Тут фронтовые были немцы, може, они и больше бы жгли, но партизаны нажали, и они ушли.

До войны у нас, може, сто двадцать дворов было. Много у нас было, и семьи большие, детей много. Всех побили. Всех, всех побили. Они говорили: «У вас и курица партизан, не то что дитёнок». Пощады не давали, гады эти…»

Ну как же, столько «партизан» уничтожили! В одной Рудне – восемьсот. Да в Курине – почти столько же. В Лавстыках. В Смуге. В Ковалях… По всему району огонь прокатился. Постреляли, пожгли детей, женщин, мужчин деревенских и в ладоши – хлоп, хлоп! Сами себе похлопали, как у того куринского кладбища. Что-то же и говорили в тех речах – понятно, копируя своих берлинских фюреров. Хлоп, хлоп, хлоп! – выполнили свою задачу, свой план. А там, выше – свой план, пошире, общий, и своя арифметика – уже на миллионы жизней подсчёт ведётся. На десятки миллионов, если не на сотни. Замахнулись же на весь мир! Там свои митинги, свои речи, «праздники» готовили – когда будут уничтожены, наконец, вместе с жителями Москва, Ленинград и другие города, которые берлинскому маньяку казались «лишними». «Чтоб не кормить их южным хлебом». Потому что они уже считали своим тот, разбоем взятый, украденный хлеб.

А пока что – как частичка всё того же сумасшествия и того же «плана» – убивают деревню Карпиловку. Все на той же Октябрьщине.

Это видел, об этом рассказывает Павел Леонтьевич Пальцев, который помнит всё с иными, чем обычно женщины запоминают, подробностями. Он по-партизански мстительно держит в памяти дела, лица, фамилии также и подручных немецких фашистов – местных и неместных «бобиков» – полицаев.

«…В апреле сорок второго года они приехали сюда. Партизаны ушли. Осталось мирное население. Ну, и собрали людей в клуб, и стали спрашивать про партизан. Никто не выявил, народ не сказал.

– Нет у нас партизан, и всё. Партизаны были бывшие пленные, окруженцы, они ушли, а наш народ весь дома.

Потом один полицейский, он из Бобруйского был гарнизона, ну, значит, он сказал:

– Если так, партизан нет, дак вы – партизанские, бандитские морды!

А я также в клубе стоял. Женщин по одну сторону поставили, а мужчин – по другую. Там человек шестьдесят мужчин было, разного возраста: и старые и помоложе. Ну, он список держит, а там фамилии в списке. Вот он и спросил:

– Ковалевич Гриша?

А женщины говорят:

– Ковалевич Гриша в армии.

А у нас был Ковалевич, который партизанам хлеб молол. Он инвалид был. Дак женщины:

– Он в армии.

А полицай:

– Какой… он в армии, когда он хлеб партизанам мелет!

Дак женщины смолкли, видят, что знает… Дак он – за этот список, в карман и пошёл к коменданту, поговорил там. И тот, наверно, дал приказ стрелять. Ну, тогда выходит и сразу начинает по-немецки считать: «Драй, фир…»

Отсчитал десять человек и повёл на улицу. Полицай отсчитал, но по-немецки. Откуда он, не знаю, фамилия Шубин. Золотой зуб у него был… Отсчитал этих десять человек и повёл. Ну, куда повёл, думали, може, куда так, допрос или что. А потом слышим, что стреляют в конюшне. Ну, а потом во вторую партию уже я попадаю. А он только сдаёт: выводит на двор десять человек, сдал немцам – и те повели. Жена моя в клубе также была, а дети – одному четыре года было – на печке спрятались дома. Ну, а я и попал в другую десятку. И десять немцев идут за нами, с винтовками. Десять немцев ведут десятерых. Ну, привели в конюшню и командуют:

– Становись к стенке головами.

Ну, мы постали, наклонились. У меня полушубок был, дак я так воротник наставил, глянул, дак они уже в канал патроны загнали и на изготовку взяли. А я или с испугу, или кто его знает – ноги подкашиваются… И так выстрелили. Десять винтовок залпом да в помещении – дак гул глушит, как из пушки. У меня зазвенело в ушах, я упал и не помню: или я убитый, или живой. Ну, и лежу. Потом в ушах стало отлегать, отлегают уши, стал чувствовать и сам себе не верю: жив я или нет. Сам себе не верю, однако глаза посматривают. Потом слышу разговоры. Полицаи, два, стоят и разговаривают по-русски. Немцы – гер-гель, постреляют и ушли. А эти… Тишина, дак слыхать, что по-русски кто-то разговаривает. Ага, дак я лежу. Не помню, сколько я лежал – час, два. Просто уже и заснул, сердце, наверно, слабеет, я просто заснул. Потом слышу: ещё ведут партию, ещё партий пять расстреляли мужчин. Потом уже женщин. Там и моя жена голосит, кричит:

– Пан, у меня дети!..

Ну, и привели женщин тоже, наверно, уже беспорядочно стреляли, как попало, потому что эти женщины – они бегут. Ну, потом это так уже перестреляли – часа два, три прошло. Тишина – хоть бы тебе что на конюшне. Я так лежал, лежал и в чувство уже настоящее пришёл, в чувство, что я уже жив. Целый, не раненный ничего. Ага, а дальше слышу, кто-то по мне ёрзает по спине. Убитый, а ёрзает по мне, видимо, раненый. Только я подумал, что немец будет его стрелять и в меня попадёт, только я подумал, а немец, наверно, шёл и увидел. Добивал его, и мне пуля вот сюда попала, в стегно. Правда, не в кость, по мякоти. Жиганула, а я как лежал – лежу. А чувствую – кровь так побежала… И тот перестал ёрзать… Ну, а потом я послушал, встал – никого… А деревня была от конюшни метров пятьдесят, ну, шестьдесят. На деревне немцев полно – полная улица. А тут нема никого. Думаю, выбегу я – кругом же немцы, стрелять будут. Подождать, пока запалят, чтобы по дыму бежать. Была не была! Я, значит, по канавке, вот железный мост, он и теперь на речке. Я под этот мост, сбросил свой полушубок и – драпака!.. Бегу, никто не стреляет в меня. Тогда я подбежал к речке – вот речка Неретовка, воды напился и гляжу: не бежит никто. Я уже думаю так: если за мной будут гнаться лыжники или кавалеристы, скину всё с себя, голый, но удеру. Быть же не может! А там недалеко кусты уже. Ну, правда, никто не гнался.

Женщина одна видела, как я бежал. Она и теперь живая. Рулега Марья.

Ну, и пошёл я в лес…

Сначала оружия у нас не было, а после этого погрома оружие мы стали доставать, кто уцелел, и пошли все в лес.

В основном немцы были тут, когда убивали, но и полицаи были, даже местные были. Из Рудни были полицаи. Один полицай был из Смыкович, по фамилии Лось. Я знаю, вместе с ним работал до войны.

Ну, вот простили его, он даже приезжал в шляпе. Смыковские хотели его убить, так догадался, удрал. И теперь живёт. Я не знаю, может, на пенсии он живёт теперь. Из Зазерья Говоровский тоже был. Вот он председателем колхоза до войны был. Я сам видел их на свои глаза.

Этот Лось дак ест сало на возу и улыбается, в окно я видел. Ему даже родня там была. Просят:

– Максимка, спасай!

Матруна такая была, его родня. У-у, он даже внимания не обращает… Он теперь работает в Коми АССР, в Смыковичах его мачеха, так добивалась даже какой-то справки на пенсию для него. Он уже там здоровье потерял или что, я не знаю, только справку брала… Теперь он приезжал, но я его не видел, а видел сразу после войны, когда из армии пришёл я. С вёдрами он шёл: печки там делал, что ли. Я ему говорю…

– Сволочь ты… Так и так…

Он голову вниз опустил, ни слова просто. Ему же некрасиво, понимаете. Вот какое дело…»

Видите, уже «некрасиво» им, этим, среди наших людей. И, понятно, боязно людских глаз. Но живут, и нет, чтоб осину искать, а про пенсию у него мысли…

А уже те соучастники злодеяний, выродки из выродков, что считали себя даже «идеологами» этих, а теперь спрятались за спину западных разведок, те даже голов, глаз не опускают. Вон как громко кричат (чтобы перекричать, быть может, тот неумолчный, жуткий крик детей и женщин!..), кричат, что они хоть и служили у фашистов, однако были «третьей силой» и даже «народ спасали»…

Как же им не хотелось бы всё это видеть в зеркале народной памяти! И там, рядом со звериным оскалом приблуды-фашиста, видеть и свою физиономию. Такую вот, такие вот! И ещё пострашнее, ещё более омерзительные…

Мы забежали вперёд, даже в послевоенное, в наше время…

А Вольга Минич среди тех ужасов, в пекле том всё ещё хочет спасти беспомощного, дорогого ей человека – тянет свои саночки через всю Октябрьщину.

Сожгли деревни, теснят людей уже и в лесу. Партизаны, где могут, как могут, спасают население от того самого «плана», однако мала ещё сила, не хватает оружия, боеприпасов. А против них и против женщин, стариков, детей – фронтовые дивизии… Это потом, в конце 1942 года и в 1943 году Октябрьщина станет недосягаемой для эсэсовцев и «бобиков».

А пока что продолжаются отчаянные метания Вольги Минич в кольце огня – одной из тысяч женщин с подобной судьбой.

«…Поехали партизаны, а за партизанами немцы тропиною этой, а я сзади еду. Утро придёт – будет видно, куда я выеду.

И вот я выехала на путь, на железную дорогу. Солнышко всходит. Я остановилась: путёю тропинка, дорожка идёт, и по один бок пути дорожка идёт и по другой бок. Ну я и думаю: «Поеду путёю: и выше, и видно». Проехала я метров пятьсот от переезда – человек десять у костра, женщины сидят. Я напротив них села отдыхать.

– Мои тёточки дорогие, – говорю я, – может, у вас есть что поесть. Я уже третий день так, уже не могу, даже воды во рту не держала:

Они говорят:

– Наши мужики пошли в Затишье, может, что там достанут, а при нас ничего нема. Будь с нами.

Двое детей и девять было женщин.

Я подумала: «Они пошли, а достанут ли, а когда придут?..» А мой, вижу, уже всё, уже и не кидается, уже и рот не закрылся, и на зубах такое… Я возьму рукавицей и сотру. Почти что уже неживой.

У меня сестра в Деменке была. Думаю: «Поеду путёю туда». Я не решилась около них отдохнуть.

Проехала я метров, может, пятьсот. Вижу: ах, боже ж мой, немцы мне навстречу едут. Те, что ехали на засаду…

Если б я бросила его на пути, дак я не ранена была б, а то я с санками – в сторону. Вижу, что немец один кинулся за мной. И я санки бросила. Бегу, бегу, путаюсь, а по мне они не могли стрелять, потому что они заметили тех, около огня. И если б они по мне выстрелили, дак те утекли б все. Пока они тех не оцепили, дак по мне не стреляли. А потом немец выстрелил несколько раз, увидел, что я побежала и кровь за мною по снегу. И не чувствовала, что пуля вот прорезала руку – ни боли, ничего… Если б не увидела, что кровь, не почувствовала б, что и ранена… Немец прошёл за мною следом и вернулся. Пошел к санкам моим…

Что они уже там делали, дак кто их знает: он почти что мёртвый был…

Ну, я уже шла в этот лес, шла, шла, и нашла всех тех, тот отряд, что сидел в гумне. Ну, рассказала, как было, что не их тогда приждала, а немцев. Всё, как было, рассказала. А командир мне не верит… Дал команду двум хлопцам:

– Посадите её и отвезите в Затишье!..

Привезли они меня в Затишье, оставили среди села. Зашла я в несколько хат: пусто, вода позамерзала в вёдрах, ничего не найду. «Ну, гибель, думаю, господи! Где эта смерть? Где мне её встретить, эту смерть?..» Уже и людей не могу найти, никого нету.

Я шла, шла, прошла Затишье, пришла в Бубновку. В Бубновке одна баба несёт молоко. Подоила коровку, несёт в лес молоко. Я попросила, она мне стаканчик налила, выпила стаканчик, но меня тут же сорвало. Кто его знает отчего, три дня уже не ела. Я спросила, цела ли Деменка.

– Сказали, – говорит она, – что партизаны были вчера и сказали, что два двора только немцы спалили. Партизанских. А то вся деревня цела. Собрали людей, подержали и отпустили.

Ну, и мне так хочется уже отдохнуть. Сесть мне на дороге, дак я чувствую, что не знаю, через какое время я подымусь… Я сошла в поле, под хвою села, посидела, а подняться не могу. Уже как ни подымалась, никак не могу подняться. Силы нема, руку уже не могу поднять. Я и заснула там. И знаете, что ещё мне это жить была судьба. Шли партизаны из нашей деревни, этой Деменки. Узнали меня, будили и не разбудили. Пошли в деревню, взяли санки и завезли меня сестре. Завезли меня сестре, снесли, стали будить, дак рассказывали, что я говорила что-то без памяти.

Я сутки спала. А проспалась, опомнилась, рвала всё на себе!.. Потом попросила уже партизан, завезли меня на то место, где я кинула его. Подошли мы. Санки там, где я кинула их. А тех всех, всех около огня, побили! Говорили люди, что деткам головы позавернули. Две девочки, дак им позавернули, как петухам, головы, показнили их… Закапывал их всех какой-то Гарбуз из Курина. Он и теперь живой. И ещё люди были. И моего закопали там где-то. Я там и могилки своего не знаю…»

Вольга Андреевна, рассказав о той ужасной предвесенней поре 1942 года, не может успокоиться. Потому что страдания её на этом не окончились. Память её, её рассказ переносит нас на два года вперёд, в не менее страшные дни последней под оккупацией зимы.

«…Ну, живём уже в Деменке, и опять тут стала блокировка. Такая блокировка, что нельзя было ни в лесу, нигде спрятаться. Попались мы в куренях, нас половили. А потом мы поутекали, всё спалили у нас, всё – до грамма, ничего не осталось. Мы другой сделали уже курень.

А потом однажды такая стрельба далеко появилась.

Собрались: куда ж нам всем с острова? Уже люди советуются: стоим на гати – куда ж мы пойдём?.. И вот только мы понадевали сумочки, у кого что было, как на нас:

– Стой, русская…

И по матушке. Кто мог – побежал. А у меня тогда дитя уже было на руках, мальчик полтора года. В Деменке, у сестры первое своё и родила. И сестры моей мальчик остался со мной.

Демян хотел с конём утечь, а немец коня застрелил, а Демяна за воротник и сюда.

В очередь поставили нас, сорок человек в очередь, и давай стрелять.

Этого самого человека, Демяна, хлопчик стоял впереди на очереди. Мать его, хозяйка с дочкою, стояла сзади за людьми. Как стали стрелять, дак Демяна первого. В затылок – он и упал, ни словечка не сказал, ни словечка. А хлопчик уже идёт, бедный, идёт да всё: «Ой, боюсь, ой, боюсь!» А как выстрелили, дак он ещё крикнул: «Ой, не боюсь!» – и упал.

Вопрос: – Так и крикнул?

– Крикнул. Сначала: «Ой, боюсь!», а потом: «Ой, не боюсь!» Ему годков двенадцать было.

Ну, как застрелили хлопчика, дак она, мать, что в самом конце стояла:

– Ой, подождите, паночки, нехай уже семейка за семейкой. И я приду.

Пришла уже мать эта да на дочку:

– Иди, Вольга, и ты.

Девочку застрелили, тогда мать подошла:

– Я сама.

Да так вот взялась за голову, да подшилась под убитого мужа. Дак немец в шею – как даст, она головой как мотанет, да ногой… Три раза он стрелял в неё, и три раза она так…

Мы стоим всё, а у меня сестрин хлопчик, годов, может, семь, и моему полтора года. Вот всё тут горит, кажется, разрывается – что мне делать?.. Или, это, детей вперёд, или самой?..

И пришёл такой, в очках, и прекратил расстрел. Прекратили расстреливать. Поговорил он по-русски, обыскал нас по карманам.

А они, это, въехали в такую топь, – они коньми, верхом ехали, – что кони лёд не могут поломать, потому что ноги порежут. Дак они – нас. Мы идём, руками лёд ломаем, а они за нами коньми едут, верхом. Дак я своего пацана на льду подвину, да и ломлю тот лёд. Да доломали всю лощину руками, да пообрезали руки. Выбрались мы из этой лощины, то у кого какая сумочка была, дак переобулся. А соседкина мать, она старая была, вышла, бедная, из воды, а у нее никакого узелка. Она не переобулась и так околела, так околела, на колени так и упала. А он подошёл, немец, коленом в плечи – она так и заткнулась. Он ещё и выстрелил в неё.

Ну, а нас уже гонят, гонят… А хлопчик один… И штанишки упали, голенький. Идёт голыми ножками, уже не может идти, замерзли ноги так. Дак немец из разрывной пули… Кишечки вымотало, он стонет, стонет, а нам оглядываться не дают на того хлопчика. Пошли, а оно слышно, как хлопчик стонет тот…

Чувствую я, что вот-вот партизанские курени. А немцы ж не знают, где это…

И вот партизаны увидели из куреней, что это… А они нас впереди гнали. Едут немцы на конях, а нас впереди – женщин двадцать было, ещё осталось, а человек двадцать застрелили. И эти партизаны стали стрелять по немцам. Дак мы попадали да ползём к куреням. А немцы тоже попадали, и их двоих тогда убили, немцев, на Рудницком болоте.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?