Читать книгу "Рахманинов. Благословение. Повесть о композиторе"

Автор книги: Анатолий Крым

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Анатолий Крым

Рахманинов. Благословение. Повесть о композиторе

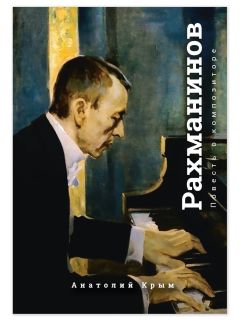

Художник Андрей Горнов

В оформлении переплета использована картина Чарльза Эдварда Чемберса «С. В. Рахманинов за роялем»

© Крым А.И., 2021

© Оформление, иллюстрации. АО «Издательство «Детская литература», 2021

* * *

Желтой песчаной аллеей быстро шла молодая стройная женщина. Окно на втором этаже уютного особняка было открыто, и из него в сад лились нежные звуки шопеновских ноктюрнов.

Ирина замедлила шаг, огорченно глянула на маленькие часики. Без двадцати десять. Опять опоздала. Теперь отец будет играть до полудня, и вход в кабинет закрыт даже для мамы. Женщина еще раз прислушалась к голосу рояля. Устоявшийся порядок никогда не нарушался, музыка звучала каждое утро, но почему он играет ноктюрны утром? Обычно в это время вот уже десятки лет его пальцы медленно отстукивали гаммы и скучные упражнения. Да и Шопен звучит сегодня светло, без печальной меланхолии, в которой пианист прятал свои мысли. Неужели?!.

Отец очень странный человек, он никогда не изменял своим привычкам даже накануне перемен. Но почему так радостно светел Шопен? Неужели разрешили?!

Она почувствовала, как подкосились ноги, дрогнуло сердце, а в память ворвались разговоры с отцом, сомнения пополам с надеждой, несбыточные планы.

Из глаз поползли слезы, и она, замешкавшись у крыльца, достала из сумочки носовой платочек, шмыгнула носом, как девчонка, и вдруг улыбнулась. Лучше не терзаться. В одиннадцать отцу подадут чай, она улучит минутку и обо всем расспросит…

Ирина осторожно отворила входную дверь дома и вошла в гостиную.

На столике лежала пачка газет. Ирина села в кресло, положила газеты на колени, стала листать их, прислушиваясь к приглушенному голосу рояля.

В семье Рахманиновых к газетным новостям относились недоверчиво, высмеивая авторов незадачливых салонных сплетен и сенсаций, и так повелось, что именно Ирине выпадало наспех просматривать газетный ворох, отыскивать очередной каламбур, чтобы затем прочесть отцу, заставить его хоть ненадолго отвлечься от тяжелых раздумий.

Вошла горничная. Тихо поставила на поднос чашку чая и тарелочку с печеньем.

– Вы к папе? – с надеждой спросила Ирина.

– Да, Сергей Васильевич сегодня просили к одиннадцати!

– Я сама отнесу!

Ирина взяла поднос и быстро поднялась по лестнице к отцовскому кабинету.

Как ни старалась она бесшумно открыть дверь, та все же скрипнула, и музыка тотчас же оборвалась. Сергей Васильевич резко повернулся на звук.

– Папа, извини! – огорченно произнесла дочь.

– Ах, это ты!.. – улыбка тронула его сжатые губы.

– Здравствуй! – Ирина, поставив поднос на журнальный столик, подошла к отцу и поцеловала его в щеку. – Кого-то ждешь?

– Нет. А почему ты спросила?

– Показалось.

Рахманинов испытывающее посмотрел на дочь и тихо спросил:

– Что тебе показалось?

– Когда я шла к дому, то услышала Шопена…

– Да, – перебил отец. – Сегодня я почему-то не могу заниматься упражнениями! Никакой силы воли! – усмехнулся Сергей Васильевич, потянувшись к чашке с чаем.

Ирина молчала, стараясь по выражению на его лице прочесть ответ на мучивший вопрос, но отец выглядел, как всегда, невозмутимым. Он всегда был «над миром», как шутила мама.

За окном раздался нетерпеливый гудок автомобиля, шорох шин и резкий визг тормозов. Хлопнула дверца, по ступенькам лестницы застучали каблуки, затем мужской голос спросил Сергея Васильевича. Горничная Оля, запинаясь, стала врать, что хозяина нет дома. Впрочем, врать она не умела, и гость это знал, как знал и о порядках в доме Рахманиновых.

Еще бы не знать, если дотошные репортеры выслеживали русского композитора с азартом охотников, выискивая по крупицам малозначительные события его жизни, а большей частью домысливая их.

Не прошло и минуты, как после перепалки с горничной в дверной проем протиснулась голова посетителя.

– Мистер Рахманинов, меня опять не пускают!.. Отпустите же мой рукав!.. Не женщина, а цербер! – Мужчина, вырвавшись из цепких рук Оли, влетел в кабинет, едва не распластавшись на ковре.

Сергей Васильевич улыбнулся. Распорядитель крупнейшего концертного зала Соединенных Штатов Карнеги-холл мистер Эдвардс выглядел экстравагантно, модно и несколько вызывающе. Тонкая полоска усиков на верхней губе вздрагивала, придавая лицу американца выражение вечно оскорбленного человека.

– Впустите его, Оля! Вы испортите мистеру Эдвардсу костюм, а он мне выставит счет! А он носит очень дорогие костюмы!

– Ваша прислуга не слишком вежлива! – проворчал Эдвардс, целуя руку Ирине.

– Для Оли главное – покой папы!

– Я понимаю, но без рук, пожалуйста! Что за манеры, хватать посетителей за рукава? Здравствуйте, мистер Рахманинов!

– Здравствуйте! Чем могу быть полезен, мистер Эдвардс? – спокойно спросил композитор.

Эдвардс опешил, затем громко рассмеялся:

– Никак не могу привыкнуть к вашей манере: брать быка за рога! Но мы тоже умеем ценить время! И свое и чужое. Я звонил вам?.. – Глаза гостя беспокойно бегали по лицам Ирины и ее отца.

– Да, конечно! Итак, о чем вы хотели переговорить? О концерте в вашем прекрасном зале?

– Не только! Как вы смотрите на тридцать концертов в Европе?

Эдвардс принял театральную позу, наслаждаясь произведенным эффектом.

– Не могу! – сухо ответил Рахманинов.

– Простите?.. – Антрепренер изумленно посмотрел почему-то на Ирину. – О гастролях в Европе вы сами просили. Если не ошибаюсь, наш разговор состоялся не далее, как в прошлом году. Конечно, события в Польше и Франции… Но мы можем начать с Лондона!

– Я помню, дорогой Эдвардс! – мягко прервал его композитор. – И прошу простить, что не смог вовремя предупредить вас. У меня изменились планы. Я уезжаю.

– Вот как! – Американец обидчиво поджал губу. – Мистер Рахманинов нашел другого импресарио?..

– Нет, Эдвардс! Вы лучший импресарио, с которым я имел дело. Я уезжаю из Америки. – И, помедлив, добавил: – Навсегда!

– Простите?..

– Возвращаюсь, дорогой Эдвардс, возвращаюсь! – Голос Рахманинова задрожал.

– Куда? – не понял американец, наморщив лоб, хотя английский Сергея Васильевича был почти безупречен.

– Домой, мой дорогой, домой!..

Гость хотел то ли поздравить, то ли вернуться к разговору о гастролях на следующий сезон, но опять замешкался, а затем, суетливо бормоча извинения, откланялся.

Рахманинов сидел, глядя прямо в окно. Молчание отца было слишком тягостным, и Ирина не выдержала:

– Папа… Это правда?!

– Я ничего не знаю… Ничегошеньки еще не знаю! – Сергей Васильевич нарочито нахмурился и стал разминать свои длинные пальцы.

Ирина ошеломленно смотрела на отца. Обычно суровый, замкнутый, он выглядел добродушным стариком, которого распирает тайна настолько прекрасная, что скрывать ее уже нет сил.

Однако он умел усмирять свои эмоции и как ни в чем не бывало кивнул на газету, которую держала в руках Ирина.

– Какие новости, сударыня? Чем живет наш удивительный мир?

Ирина развернула газету.

– Пишут, что ты Чехов в музыке. Вот!.. «Когда мы произносим имя Рахманинова, память вызывает к жизни облик печального рыцаря рояля с болезненным самоуглублением в музыку…»

– Скажите на милость, у американцев появился Тредиаковский!.. – усмехнулся Сергей Васильевич. – А что там за фото вверху?

– Твои руки.

– Мои руки? – Рахманинов потянулся к газете. – Ну-ка?..

– Для Америки ты излишне скромен. Хотел закрыться от фотоаппарата и вот!

– «Руки, которые стоят миллион»! Хм! – Сергей Васильевич повертел растопыренными пальцами и простодушно признался: – Вот уж не знал! Послушай, Ириша, если руки стоят такую кучу денег, во что они оценят голову?

– Репортеры ловкачи! Даже подсчитали, что в сутки человек потребляет кислорода на два доллара сорок два цента!

– Ого! Неужели это намек, что воздухом тоже будут торговать?

Они улыбнулись друг другу, и Ирина, не выдержав жалобно простонала:

– Папа!.. Милый папа! Ну пожалуйста?!

Рахманинов лукаво улыбнулся. Ему хотелось подразнить домашних, насладиться их нетерпеливостью.

– А что я должен сказать?

Несвойственные ему чертики плясали в строгом взгляде!

– Папа, не мучь, пожалуйста!

– Раскисла, дочь! Раскисла! Хорошо!.. Не помнишь, когда в Ивановке яблоки поспевают?

– Кажется, в августе. А что?

– Может, и поспеем… – уклончиво ответил он.

– Разрешили?! – охнула Ирина, прижав ладони к лицу.

Сергей Васильевич в молодости участвовал в любительских спектаклях, но актером был довольно посредственным. Оттого церемонный поклон получился неловким, поэтому, отбросив игру, он в тон дочери прокричал, как гимназист:

– Разрешили-и-и!

Ирина бросилась отцу на шею, закружила его, а он гладил ее мягкие, пахнущие ландышами волосы и торопливо шептал:

– Ну что ты, дочь?.. Что ты?.. Все хорошо!.. Теперь все хорошо!..

Она замерла, уткнулась лицом в отцовское плечо и тихо заплакала.

– Ох, папка! Как удачно ты спросил про яблоки! А я третью ночь вижу один и тот же сон!.. Сад наш в Ивановке вижу. И самовар с отбитой ручкой. Помнишь, мы его выбросить хотели, я пожадничала и в сарай спрятала от мамы! Помнишь? Я его так ярко вижу! Может, сохранился?

– Новый купим!

– Нет, зачем же? Я старый люблю!

– Ну хорошо, найдем мы тот самовар! Вряд ли он кому-то приглянулся!

– А сад наш, наверное, разросся, стал лесом!..

Они так и стояли посреди комнаты не разнимая обьятий, взахлеб обсуждая день, когда пробегутся босиком по пахучей траве в родной Ивановке, в мечтах они наряжали рождественскую елку серебристыми шарами, летели с ледяной горки на старых дубовых санках и радостно перебивая друг друга не услышали, как в комнату стремительно вошла бледная Наталья Александровна, и почему-то с укоризной посмотрела на мужа и дочь.

– Сережа!..

– Наташенька! – Сергей Васильевич взял жену за руку и церемонно вывел на середину комнаты.

– Дорогая супруга моя, Наталья Александровна! – торжественно произнес он. – Его превосходительство Генеральный консул Советского Союза уведомил, что мы можем собрать вещички и возвращаться в родной дом! Наташенька, ты понимаешь? Домой! В Россию!

Наталья Александровна убрала руку мужа со своего плеча, и глухо произнесла:

– Мы никуда не едем!..

– Что случилось, Наташа? – Рахманинов схватил руку жены, и у нее не то от боли, не то от обиды на глазах выступили слезы.

Избегая смотреть домашним в глаза, словно она была причиной внезапной перемены, Наталья Александровна прошептала:

– Сегодня утром Германия без объявления войны напала на Советский Союз! Беда там у нас, Сереженька! Огромная беда!..

* * *

Он лежал на высоко взбитых подушках – утром случился приступ – и ловил по приемнику Москву.

Сквозь треск и лай саксофонов прорвался голос русской столицы. Сообщения малоутешительные. «Оставили Псков… Взят Киев… Потери, ожесточенное сопротивление…»

Рахманинов попытался встать. В голове затуманилось, пришлось опереться на стул. Вчера в правом боку появилась странная боль. Ноющая, тупая – она раздражала, вызывала протест против внезапной накатившей беспомощности; он пробовал встать, пробовал не думать о боли, но она не отступала, постоянно напоминая о себе. Печально, но лежать было легче. Сегодня, кажется, придется изменить многолетнему правилу – рояль будет молчать.

Поморщившись, Сергей Васильевич осторожно присел на подушки дивана.

Как ни странно, боль приглушали воспоминания. Консерватория. Учитель – Петр Ильич Чайковский. С каким восторгом он смотрел на своего семнадцатилетнего ученика, когда тот принес ему партитуру своей первой оперы «Алеко». А еще вспомнились друзья. Многих он потерял. И потерялся сам. Ведь были же здесь, за океаном, Куприн, Алексей Толстой, Прокофьев, но они вернулись. Впрочем, Метнер остался. И Стравинский. Игорь Федорович оставался для него загадкой. Блистательный композитор, со своей неповторимой стилистикой, он почему-то глубоко прятал монументальное ощущение родной земли, дразня публику своим Петрушкой. Он ерничал, издевался, но над кем, над чем? И почему не вернулся в Россию, хотя мог?!

Каждый день, все двадцать три года добровольного изгнания он, Рахманинов, верил, что вернется, и не просто верил, а торопил этот день, сотни раз порываясь бросить все к чертям, идти пешком через океан, но чего-то не хватало в последнюю минуту, да цепко держали параграфы контрактов, навязанные импресарио.

И надо же! На пороге старости решительно обрубил все канаты на американской пристани, да опоздал.

Все годы добровольного изгнания он интересовался жизнью России, жадно впитывал известия о новых городах, заводах-гигантах, о пятилетках и о чем-то тайном, нехорошем, что проскакивало в американских газетах, к «пророкам», вроде домашнего врача князя Голицына, он относился настороженно. Князь постоянно твердил о гибели русской культуры, а прошло всего-то десять лет после революционного переворота, как ошеломленные Париж и Брюссель аплодировали Оборину, Ойстраху, Шостаковичу. Он сам с ревнивой тревогой следил за их первыми шагами. Газеты издевались, что советские музыканты появятся на эстраде в лаптях, а они преподнесли урок скептикам. Помнится, он испытал тогда огромное удовольствие. Жива русская культура, жива! Впервые подумалось: может, молодых музыкантов согревала Революция, некогда воспламенившая Бетховена? И правильно ли, что он всю жизнь держался в стороне от политики, считал высшим предназначением артиста только служение искусству? Сколько же неразрешимых вопросов скапливается под старость?!

Тихо скрипнула дверь. На пороге стояла Ирина. Лицо ее выражало растерянность.

– Папа, пришел Эдвардс! Оля его не пускает, а он уверяет, что ты ему звонил?..

– Да, проси! Немедленно!

– Но врачи запретили тебе…

– Ирина, в гостиной ждет человек! – В голосе Рахманинова зазвучали хорошо знакомые домашним холодные, даже жесткие нотки.

Ирина вышла, и через мгновение в кабинет стремительно влетел американец.

– Приношу свое соболезнование! – стремительно выпалил американец, театрально прижав к груди шляпу.

– По какому поводу? – насторожился композитор.

– М-м-м… По случаю вероломного вторжения германских войск в вашу страну.

– Зачем же соболезнования? – Рахманинов устало прикрыл глаза и тихо произнес: – Они победят.

Гость замолчал. Он был плохо осведомлен о политических взглядах маэстро, и кого имел ввиду этот гениальный русский, говоря о победе, Эдвардс не знал. Может, желая отмщения большевикам, изгнавшим его из России, мистер Рахманинов пророчит им поражение? На всякий случай Эдвардс промямлил:

– Да, конечно… я дума…

– Конечно, русские! – Рахманинов привстал с дивана. – И мы с вами, дорогой Эдвардс, поможем им!

– Безусловно! – растерянно кивнул гость. – Но каким образом?

– Это деловой разговор. И долгий. Ирина, пускай, Оля поставить самовар!

– Хорошо, папа!

Сергей Васильевич подождал, пока за дочерью закроется дверь, и впервые за много дней улыбнулся.

– Может, выпьете виски? В Беверли-Хиллс сегодня прохладно. Совсем как в России!

– Благодарю, маэстро! С удовольствием выпью за ваше здоровье! Но я, как вы знаете, нетерпелив и хочу поскорее услышать, зачем вы меня позвали?

– Как вы считаете, дирекция Карнеги-холла примет мое предложение дать концерт? Скажем, через месяц?

– Еще бы! – воскликнул Эдвардс. – Мои боссы стали сомневаться в моем умении вести переговоры с величайшим пианистом двадцатого века!

– Не спешите, дорогой импресарио! Не спешите!.. Я должен сообщить вам одну маленькую деталь! Как мне кажется, не очень приятную для ваших боссов!

– О чем вы? – насторожился гость.

– О рекламе, мой дорогой, о рекламе!

– Вы меня разорили своей скромностью! – с оттенком раздражения заметил американец. – Когда я хотел дать билеты по двадцать пять долларов, директора падали в обморок! «Без рекламы ни один дурак не купит билет за двадцать пять долларов!» – кричали они. А я ведь живу от процентов со сбора! Пардон, маэстро! Тысячу извинений! Я не хочу сказать, что вы меня разоряли, но у меня дочь, у нее жених! Понимаете?! И если вы изменили свое отношение к рекламе, я снимаю шляпу! Если опять без нее, что ж!..

Он зачем-то помахал шляпой, которую держал в руке, сняв ее еще на пороге дома.

– Все правильно, Эдвардс! Реклама в этот раз будет. Хоть аршинными буквами! Можете сочинить любую ерунду! Вы ведь обожаете звук барабанов и литавр! «Играет первый пианист космоса, Вселенной»! И так далее! Приму любой титул, которым вы меня наградите, но в рекламном объявлении должен быть следующий текст…

Рахманинов протянул американцу лист бумаги. Брови импресарио медленно поползли на лоб.

– Концерт в пользу Красной армии?!

– Да. А что вас смущает?

– Но… Это труднее, чем убедить конгресс и президента оказать помощь вашей России!

– Не понял! – Лицо композитора приобрело знакомое Эдвардсу скрытое чувство раздражения. – Кажется, я имею честь разговаривать с гражданином союзной России державы, или я ошибаюсь?

– Все это так, дорогой маэстро! Но… это политика! Директора Карнеги-холла категорически не приветствуют такие вещи!

– Извините, что побеспокоил вас! – перебил Рахманинов.

– Ну, что же вы так! – Эдвардс внезапно закричал: – Вы не хотите понять, странный вы человек, что означает для меня ваш концерт! Мои боссы хотели меня уволить из-за того, что я имею дело только с русскими музыкантами! Меня терпят потому, что никто из них не может уговорить Рахманинова!

– Успокойтесь, Эдвардс! – Лицо Сергея Васильевича подобрело. – Я лично объявлю всему миру, что имею дело только с вами!

– Спасибо, маэстро! Вы – великодушный! – Эдвардс растроганно прижал шляпу к груди. – А с рекламой я попробую уладить! Я их заставлю сожрать вашу рекламу!

– Не сдавайтесь, мой друг! – улыбнулся композитор. – Ваши директора без музыкантов – ничто. Обыкновенные сторожа первоклассного зала. Звоните в любое время!

В дверях кабинета импресарио остановился, покачал головой.

– Всё же вы, русские, очень странный народ!

– Почему?

– Вы сражаетесь даже тогда, когда все проиграно!

– Поэтому я уверен в нашей победе! – в тон ему ответил Сергей Васильевич и, улыбаясь, кивнул головой.

Эдвардс уехал. Казалось, с ним ушло облегчение. Тупая боль опять уложила композитора на диван, заставила стиснуть зубы.

Он неподвижно полежал несколько минут и едва приступ отступил, вновь поднялся и прошел к роялю.

* * *

В двухэтажный особняк на Беверли-Хиллс зачастили врачи. Здоровье Рахманинова ухудшалось, но каждое утро ровно в семь из распахнутых окон звучал рояль. Звучал как прежде, ничего не рассказывая о невыносимых болях музыканта.

Домашние перешли на шепот. Телефон отключили. Визитеров не принимали. Иногда приходили Метнеры и князь Голицын, которого революция заставила вспомнить, что он когда-то закончил медицинский факультет.

Сегодня князь дольше обычного осматривал больного, морщился и все бубнил:

– Не нравится мне эта опухоль, батенька, не нравится! Не могу понять ее природу, но в нашем возрасте эта ерундовина ни к чему!

– Он никого не слушает, готовится к концертам! – пожаловалась Наталья Александровна.

– Знаем-с про концерты! Наслышаны! – Голицын сверкнул стеклами пенсне. – Одна реклама чего стоит! Странно! Очень странно!

Рахманинов лежал, закрыв глаза, словно он отсутствовал и происходящее его не касалось.

Князь раздраженно сложил в докторский саквояж инструменты, тщательно протер одеколоном холеные пальцы и, не глядя в сторону больного, произнес:

– Концерты запрещаю. Категорически!

– Ваше предписание, князь, выполнить не могу. Предстоящий концерт – дело чести. Даже если меня понесут на эстраду на носилках, я буду играть! – не открывая глаз, ответил Рахманинов.

– Дело чести? – Князь едва не подпрыгнул. – О какой чести вы изволите говорить? О чести перед Красной армией?!

– Именно! Перед армией, которая защищает нашу родину!

– Какую родину?! Вы сошли с ума!

– В таком тоне наша дальнейшая беседа не имеет смысла!

Князь взмахнул рукой, желая что-то возразить, но затем передумал и официально заявил:

– Пользуясь правом врача, я запрещаю вам концертировать!

– Вы запрещаете мне как врач или как монархист? – Рахманинов глубоко не прятал усмешку, отчего она вышла более язвительной.

Голицын передернул плечами:

– Неумно! И скрывать свои взгляды я не намерен! Я – враг большевизма, и будь это в моих силах, сорвал бы ваш концерт в фонд помощи «красным». К счастью, и к собственному удовольствию, я запрещаю вам это делать как врач. И предупреждаю: каждый концерт – это минус один месяц вашей жизни!

– Не слишком дорогая плата за помощь Родине в такую минуту!

– Разговаривать я вам тоже запрещаю! – забыв о приличиях, взорвался Голицын.

– Думать, по крайней мере, мне не запрещено?

– Думайте сколько угодно!

Наталья Александровна с тревогой посмотрела на мужа, который лежал на диване, сжав добела пальцы в кулак. Под кожей пожелтевшего лица бегали желваки.

– Князь, не откажите в любезности поужинать с нами! – миролюбиво произнесла Наталья Александровна и позвала горничную: – Оля, ужинать! В кабинет Сергея Васильевича, пожалуйста!

Ирина, прислонившись к дверному косяку, с тоской наблюдала, как ломается привычный уклад в их доме. Вот и стол накрывают в кабинете отца, куда раньше никому не разрешалось войти без приглашения, где он оставался наедине со своими мыслями, со своей музыкой. И люди стали разговаривать с ним смелее обычного, грубовато, точно перестали бояться его.

Она взглянула на отца, и в голове мелькнула странная мысль. Он умрет.

Зачем? Как это возможно? Такие люди не имеют права умирать. Он не только ее отец, он еще и – Сергей Рахманинов!.. Как противно пахнут лекарства. И как неуместен сейчас этот злой, взъерошенный доктор, мучающий отца своими глупыми рассуждениями.

– Нас, батенька, едва удар не хватил! Это же надо придумать: концерт в пользу Красной армии. Той армии, что гнала нас до Варшавы! Разоряла наши гнезда! Ставила безоружных людей к стенке! Тысячами! Сотнями тысяч!

– Меня никто не гнал, я уехал добровольно, о чем вспоминаю с горечью и сожалением! – произнес Сергей Васильевич. – И вы прекрасно знаете, князь, что политика – дурное занятие! Оставим это!

– Но вы русский! Дворянин!

– Именно поэтому я и даю концерт в пользу России.

– Какой России? – воскликнул князь. – Нет России! Комиссарики слопали! А теперь им кирдык пришел! Трещит рэсэфесерия! Сводку слушали? Прижали болыпевичков, прищучили! И слава Богу! Вот поеду от вас в церковь и поставлю Богу свечку за их погибель!

– Вам не стыдно, князь? Двадцать лет играем в прятки. Как последние оболтусы, не хотим признать, что Россия есть и будет, что не кончится она, что не она в нас, а мы в ней нуждаемся! – Рахманинов говорил с трудом, мучила ноющая боль, но Голицын, минуту назад запретивший пациенту разговаривать и вообще волноваться, сам вызывал его на ожесточенный спор.

– Уморили, Сергей Васильевич! Россия в нас не нуждается! Да знаете ли вы, что для России фамилия Голицыных! Мы возводили на престол Ивана Грозного, Петра, Екатерину! Это была Россия! А сейчас? Большевичики! Хамы! А я князем был, князем и останусь!

– Все свое ношу с собой, – обронил Рахманинов.

– А вы? Надежда России, слава России! Кому вы там нужны? Они давно вычеркнули вас из списка живых!

– Зачем же так?! – вмешалась Ирина.

– Именно так, сударыня! – живо повернулся к ней Голицын. – Я слышал, будто вы в Россию рвались! В переписку с ними вступили! Они вас специально заманивают, чтобы расправиться с Сергеем Васильевичем! Арестовать, а затем казнить на Красной площади!

Ирина внезапно рассмеялась. Рассмеялся и Рахманинов. Даже Наталья Александровна, с тревогой следившая за спором мужа с доктором, облегченно вздохнула.

– Лобное место лучше прозябания! Не так ли, дорогой доктор?

Голицын вскочил, яростно отодвинул стул. Ирине показалось, что этот толстопузый маленький человек сейчас вызовет отца на дуэль.

– Меня воротит от ваших насмешек, сударь!

Обед продолжился в ленивой перебранке. Ирина заметила, что князь не просто обозлен, он бесится, словно хочет упредить какое-то событие. Неужели белогвардейская колония собирается освистать папу? Неужели они осмелятся сорвать концерт?

Князь допил чай и распрощался, пообещав на следующей неделе собрать консилиум.

– Надо что-то решать! – загадочно произнес он на прощание.

Едва он ушел, Сергей Васильевич попросил убрать со стола чашки, затем встал, подошел к роялю. Наталья Александровна попыталась остановить мужа, но он поцеловал ее в висок и настойчиво произнес:

– Наташенька, меня ни для кого нет! Я занимаюсь.

* * *

Переполненный зал гудел, обсуждая возможный скандал из-за странной рекламы. Кто-то пустил слух, будто русские эмигранты собираются устроить грандиозный скандал, поэтому публика – кто с любопытством, кто с тревогой – посматривала по сторонам.

Когда Рахманинов вышел на сцену, зал притих. Карнеги-холл ждал выхода знакомого ему стройного мужчины с седым ежиком волос, одной только осанкой внушавший меломанкам величественный трепет. Сейчас же к роялю, задевая пюпитры и стулья, неловко пробирался мрачный старик. Когда он шел мимо музыкантов, молодые испуганно ловили каждый его взгляд, старшие – маститые, видавшие многих великих пианистов, скрипачей, дирижеров, – почтительно постукивали смычками о деки скрипок.

Он сел за рояль, закрыл глаза, словно отрезая суету, и, едва дирижер взмахнул палочкой, на слушателей обрушилась властная музыка Второго фортепианного концерта. Рахманинов знал, что играет в последний раз перед такой огромной аудиторией, и поэтому торопился рассказать Америке о своей Родине, заставить их поверить в то, что народ, у которого есть такая музыка, победить невозможно. В этой музыке звучала его Россия, ее поля, города, реки, в ней звучала сказочная сила русского народа, который невозможно поставить на колени.

Играя, он невольно сочинял одно очень важное письмо.

Что написать в консульство? «Милостивый государь…» Нет, не годится. Дипломата может оскорбить старая манера обращения. Впрочем, обращение «товарищ» тоже не нравится. «Товарищ» – что-то личное, интимное, а ведь речь идет о представителе большого государства… Интересно, кем он был до революции? Кузнецом? Студентом?.. Туговато ему сейчас. Нужны деньги, пушки, танки, машины, нужен второй фронт, о котором говорят все кому не лень. И не выглядит ли его помощь ничтожно малой, смешной?.. Вдруг консул вежливо откажется принять дар? Вдруг они отмахнутся от него? Скажут: не нужна нам помощь от эмигранта, и что тогда? Позор! Нет, они должны принять. Ведь он от чистого сердца! И не для них – для России!.. Но что же написать в письме?.. Мыслей на три толстых тома, а написать надо три строчки, и выдержав дипломатический этикет. Напишу кратко. Как частное лицо. «Господин Генеральный консул Советского Союза. Примите скромный дар одного из русских. Хочу верить, верю в окончательную победу. Сергей Рахманинов».

– Верю! – зачем-то прошептал он, и сильные пальцы ударили по клавишам. И эта вера в свой народ звучала в каждой ноте, которые жадно слушал восторженный зал. Даже те, кого бесила реклама концерта, молча глотали слезы тоски по давно утраченной родине.

* * *

За окнами зима, в комнате сильно натоплено. От запаха лекарств и примочек дурманится голова.

Наталья Александровна сидела у изголовья и держала руку мужа. Каждые тридцать – сорок минут он впадал в беспамятство, и ей казалось, что это конец. На его лице – ни кровинки, только пальцы, судорожно сжатые в кулаки, кричали, что он еще жив.

Когда боль по утрам отступала, Сергей Васильевич шутил, пытаясь заставить близких забыть о его неизлечимой болезни.

– Наташа, скоро мой день рождения. Подарок приготовила?

– Да, Сереженька, 29 марта. Приготовила.

– Бог мой! – Он попытался улыбнуться. – Я и семьдесят! Столько и черепахи не живут!

– Черепахи живут дольше. Даже двести лет! Вот и ты живи!

– Двести!.. Какой кошмар! Двести не хочу! – И, помолчав, тихо добавил: – Руки болят!.. Послушай, Наташа, это ведь много? Семьдесят?

– Сереженька! Потерпи, голубчик!

Заметив в глазах жены слезу, он нежно погладил ее руку, затем поднес ее к губам, поцеловал.

– Знаешь, кто мне снился? Петр Ильич. Вчера Москва передавала его Четвертую симфонию, я распереживался до слез, а потом сон… Знаешь, чего мне больше всего хочется напоследок? Хоть разик сыграть в зале Московской консерватории!

– Ты сыграешь! – глотая слезы, ответила Наталья Александровна. – Обязательно сыграешь!

– Теперь уж не сыграю. Поздно. Я ведь про консерваторию вспомнил не случайно!.. Ты знаешь почему…

Он поднял руки, повертел пальцами, которые расторопные журналисты оценили в миллион долларов, улыбнулся и тихо спросил:

– Как думаешь, забудут?

– Что ты! Конечно же, нет! Ты же слышал!

Они замолчали, вспоминая прошлую пятницу, когда из приемника послышался голос Москвы. Столица транслировала концерт по заявкам воинов. Неизвестный майор Орлов просил исполнить арию Алеко. Помнится, в тот день Сергею Васильевичу даже стало легче, показалось, что болезнь отступила.

– Ты бы вышла на воздух, а я радио послушаю! Мне лучше, честное слово!

Наталья Александровна включила приемник и ушла. Знакомый уверенный голос передавал очередную сводку Совинформбюро.

– «…последнее сообщение. Сегодня, 2 февраля 1943 года, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе города Сталинграда. Наши войска сломили упорное сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления. 2 февраля 1943 года историческое сражение закончилось полной победой наших войск…»

Приемник страшно затрещал, а Рахманинов откинулся на подушки и улыбнулся:

– Дожил… Слава Богу, дожил!..

* * *

Утром он рассказывал жене и дочери сон: деревенская церквушка в родной Ивановке и Георгий Победоносец, летящий над полем Сталинградской битвы.

– Это к победе, Наташа! К победе! Ирина? Ну что вы такие мрачные? Мне хорошо, честное слово! Не верите? Напрасно! Вот закончится война, поедем в Ивановку. Раздолье. Пруд!

Он действительно почувствовал облегчение, и жена с дочерью переглядывались: вдруг произошло чудо? Огромное, невероятное чудо, которое порой случается в жизни!

Сергей Васильевич внезапно задремал, и они, перешептываясь и подбадривая друг дружку, вышли из кабинета.

Не прошло и часа, как тишину унылого особняка вспорол его крик:

– Наташа! Наташа!.. – Рахманинов пытался встать с дивана. – Поднимите меня!..

Жена и дочь бросились к нему.

– Ирина, врача! – отчаянно крикнула Наталья Александровна. – Пошлите за доктором!

– Не надо, – попросил умирающий. – Уже не надо…

– Сереженька!..

– Где она? Где?

– Кто, Сереженька?

– Россия где?! – прохрипел он. – Где она?.. – Он задыхался и нелепо размахивал рукой к окну.

– Сейчас, Сереженька, сейчас!

– Поверните меня! Лицом!..

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!