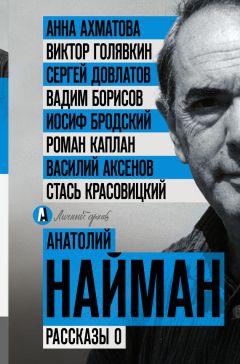

Текст книги "Рассказы о"

Автор книги: Анатолий Найман

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Участок Вадима великому соседу был не нужен. Но а) попался на глаза, а до того приснился, а после – материально береза, прелесть-грибки, земляничная душистость и сладость; б) случай проверить, в хорошей ли он форме – как боксер, проходящий мимо уличной драки, которой до него нет дела, но больно уж кстати подвернулась, чтобы интуитивно махнуть фирменным прямым в ближнюю челюсть. И потом: пятьдесят же уже лет, даже пятьдесят один. Сил полно, как у молодого, жмем одной рукой гири, обеими штанги – но в старости, никто не знает, все может понадобиться.

Сестра дважды выходила замуж, оба раза мужья бросали. Был слушок, что из-за брата, обидел: одного тем, что держал на расстоянии – как бедного родственника, другого, что, как бедного родственника, приблизил. Вадим, когда стала каждый день забегать, с банкой парного молока, косу одолжить до послезавтра, с билетами на «Депеш Мод», на «Спартак» – «Марсель», был не против. Как обычно, приветлив, забавен. Не сказать, что за, а по-накатанному: ваш ход, мадам. Расписались, без пышности. Но не без народных артистов и вообще выдающихся людей – брат с собой привел. Столы с «березкинским» изобилием перед домом жениха, потом всей компанией к таким же у невесты… у невесты с братом… у брата невесты. (Ускользает от формулировки единственной.) Брудершафт. – ты: брудершафты.

Всё путем. Только брат возьми и заторопись. Не то чтобы не терпелось, а не бог весть, подумал, какая за забором шишка на ровном месте, чтобы разводить церемонии. Пренебрежительно, как показалось Вадиму, заторопился – так Вадим позднее объяснял. Заторопился, прислал адвоката – с постановлением Заистринского сельсовета оформить совместное владение имуществом. Со ссылкой на статью гражданского кодекса. Это, как считал братан – и Вадим соглашался, – кнут. Пряник было приглашение зятя с женой – а если с другого конца – сестры с мужем – на чай, за которым по-семейному обсудить сложившуюся ситуацию и наилучший выход из нее. Между визитом юридического злодея и родственным визитом пролегла неделя, в течение которой сестра-жена жила на территории брата-шурина, а Вадим раздувал огонь готовящегося скандала.

В файв, как говорится, о’клок он вошел в калитку родственников, которую не закрыв, вошел в дом. В файв-оу-файв к ней подъехали два или три жалких «Москвича» и три или два «жигуля» с его старыми приятелями и бывшими супругами и «газик», набитый потертыми личностями. Едва они ворвались во двор, из дома раздался страшный крик Вадима, обрывки невразумительных проклятий, клочья обвинений, лишенных логики и просто связи, звон бьющегося стекла, треск ломающегося дерева, тяжкий удар – и он сам появился на крыльце с безумным взглядом и половинкой мраморной доски от туалетного столика в руках, которой замахивался на неизвестно что. «Вон из моего дома! – орал он, хотя дом в данную минуту был чужой. – Тварь! Чтобы ноги́ твоей! Чтобы твой сообщник! Грабитель крепостного русского народа! Мы не быдло́, быдло́ не мы! Где власть, где закон Линча?!» В эту минуту подкатила милицейская «буханка», было ровно файв-оу-тен. Первым внутрь впихнули Вадима, из дома вывели ренессансного человека, сестру-жену, подсадили. К ним влезли два мента, третий в кабину, четвертый за руль – и вперед. Оставшиеся двое выдавили присутствующих на улицу, опечатали калитку и пошагали прочь.

Ренессансному назавтра было лететь в Найроби. Глухо донеслось, что по возвращении он какие-то кнопки нажимал, рычаги двигал, с кем-то встречался. На Новый год дело закрыли – и все заглохло. Никакой радости Вадим не испытывал, о случившемся упоминал, если приходилось, с сожалением. Считал, что «дружина» была только орудием в руках брата, загипнотизированным медиумом. Единственное порицание, которое он себе позволял, было «нашла себе братца, нечего сказать!».

Косвенное подтверждение пришло от Либергауза. Братец хотел нанять его адвокатом, тот ответил, что у него контракт с Вадимом. Зависит от гонорара, не так ли? – проговорил наниматель. Витя ответил: не зависит. Описывая мне встречу, сказал, что сестра тоже сидела за столом, не произнесла ни слова. По его словам, смотрела на брата, как кролик на удава. Это, положим, из красот судейского красноречия. Но Витя утверждал, что когда разливали чай – хозяин разливал, – он налил ей заварку, а что кипятка больше нет, не заметил. Или сделал вид, что не заметил. Сказать ему об этом или пойти самой поставить воду она не осмелилась. Время от времени брала пустую чашку с лужицей заварки на дне и изображала, что пригубляет, даже делала глотательное движение. Выглядела покорной до невменяемости. Как пленница. Как кролик перед удавом.

13.

В ток-шоу на тему диссидентов и кремлевских либералов двое участников, которых я знал, были наша мировая знаменитость с дачей в Долинке и Дрыган. С поправкой на телик. Так сказать, тех, которых я знал как облупленных, объективный облик. С молодости, понятно, постаревшие, но не оставляющие сомнений, что это они. Я так непочтительно, подпуская насмешку, говорю «знаменитость с дачей», не чтобы проехаться на его счет и тем себя от него отделить, а потому, что знаменитостью он оставался, но все более бывшей. С той самой середины 80-х, когда он перестал что-то прежде недуманное думать и неделанное делать, а только занимал все больше позиций, осваивал все больше мест, просто богател, его репутация и представление о нем поменялись. Популярность немало той и другому способствует, но одно дело популярность кабаретного шансонье, которому руки хоцца целовать, и иное оккупанта. Этого можно и уважать – за образ, как икону. Но звать – для себя – Адиком или Осей, как одесского хохмача Леней, немыслимо. Краска на форштевенной обшивке знаменитости зашелушилась, металл по бортам кой-где пустил пятнышки ржавчины, а специалисты говорили – устал. Хотя издали яхта выглядела все той же красоткой.

Когда их представляли по очереди публике, они с Дрыганом пожали руки: продемонстрировали личное знакомство и один круг. Знаменитость представляли, главным образом, не. Наш гость не нуждается в представлении: автор…, исполнитель ролей…, председатель… О Дрыгане сказали член-корреспондент Академии наук, но особенно наседали на то, что он владелец конезавода. В начале, посередине (не к месту) и в конце. И один раз, при попытке (искусственной и неуклюжей) соединить желание перемен с темпераментом: диссидентов с холериками-сангвиниками, либералов с флегматиками-меланхоликами – вставили: «В интервью вы упомянули о цыганском происхождении». Мне с самого начала, а с этой минуты, уверен, и не мне одному, было очевидно, что Дрыган на шоу, в первую очередь, цыган. Быстро – и лихо – отвечал; двигался, а особенно не двигался, как будто сдерживая сильнейший внутренний импульс движения. Цыган в той же степени, как знаменитость – барин. Этот расположился в кресле вальяжно, говорил чуть-чуть небрежно. Со всеми, кроме Дрыгана. Барин, расположенный и ищущий расположения крупного коннозаводчика.

Сравнительно острых момента было два. Великий, когда объявили участников и наступила его очередь (естественно, последняя, он был фишкой передачи) кратко выразить отношение к заявленной теме, выдержал паузу, словно пытался самостоятельно разглядеть сюжет в туманной картине, но как бы все-таки сдался и сказал: я хочу определиться с терминологией. Прежде всего. Что значит заодно с властью? Что – против власти? Кто сделал эту власть? Ленин, Троцкий? Сталин, Берия? Или Платон Каратаев?.. Его лицо выражало взыскующую серьезность с добавкой малых доз печали и смятения. «Была уже такая сцена, – мгновенно откликнулся Дрыган. – У Порфирия Петровича. Да вы и сделали. Не вы конкретно, разумеется. Вы в виде «мы». В виде своего папы, например».

Второй – когда тот сказал, что собирается снимать обо всем этом фильм. Вынашивает давно, с брежневской еще поры… Он опять замолчал, взгляд отвлекся. Бес его знает, искренне или актерски. «Простите. Вспомнил, с чего начиналось». И живо, с напором, с двумя планами давай выкладывать: «Приснилась береза. Моему герою. Которую во сне он знал. А проснулся – где? Пошел по дачному участку – вот она, и подробности из сна при ней. Правда, не все. Еще побродил, и, представьте себе, стоит на соседнем участке, со всеми подробностями. А в десяти шагах другая. Эта высокая, а та еще выше. Его взгляд перескакивает – с этой на вторую, с той на эту. Два белых ствола сквозь листья, а над вершинами сине и без дна. И в этот же миг понимает, что точно так было во сне. Время идет своим чередом, Андропов, Черненко. Михал Сергеич. Борис. Все становится с ног на голову, с головы на ноги, замысел тяжелеет. Сосед продает дачу. Герой приценивается. Вдруг – всё, купили. Кто? Компьютерщик, большой бизнес в Штатах, школьником с семьей уехал. Между прочим, тоже ведь был способ режим обрушить. Знакомятся. Я перед вами виноват, перехватил покупку. Давайте мириться. Наша последняя разработка, приставка к компьютеру, «Троджен хорс», «Троянский конь». Вам от меня. Мой герой приглашает к себе. Присобачивают приставку. Ровно через четырнадцать дней – установки осыпаются, файлы исчезают, тексты стираются на глазах…» «Лубянские грезы. Какая мерзость!» – выстреливает голос Дрыгана: камеру на него не успевают перевести.

За столом было еще двое. И один внедрен в публику. Из застольных один был всецело с Дрыганом, историк, и один всецело с национальным героем. Сказал: конечно, главное терминология. Вся мировая философия только борьба терминологий. Заодно с властью – против власти. Взять меня: я вступил в партию в 57-м, на следующий год после венгерских событий… Историк вставил: сейчас говорят – венгерское восстание, даже революция, уже можно… «Вот и живая иллюстрация! – обрадовался философ. – Так кто я? Диссидент или кремлевский либерал?»… И кто же? – спросил историк. Элегантный, надо сказать, господин, даже не поверить, что наш. В безупречном костюме, грассирует, говорит спокойно, мягко. Национальный его спросил: «Вы, кажется, за границей преподаете?» – «Нет. Это вам кажется»… «Кто я? – сказал философ. – Сейчас я философ. Свободный философ. А был – и республиканским министром здравоохранения, и входил в союзный совет по культуре, и… много кем был. Ведущий меня достаточно представлял. Вы бы на его месте какую мою ипостась выбрали?» «Вступившего в партию после Венгрии», – ответил историк тоном дефинитивным, так что это прозвучало не обличительно, не обидно, а научно.

Сидевший в публике был молод, и видно, что жох. Набирал свои очки, а это проще всего на атаке знаменитости. Агрессивно. «Не понимаю, зачем я здесь. Какие такие государственный строй и политический режим обрушены, если их краеугольные опоры (пальцем на того) перетащены в наши дни не только неповрежденными, но и павлиньи разукрашенными? Для туристов из за. (Поворачивается к нему.) Вам какой степени орден за заслуги в прошлом году привинтили?»

Обратная сторона успеха, славы. Не позавидуешь. Радости все меньше, все больше неприятных субстанций, оскомины от общений, эмоциональной изжоги. Ведущий молодчику: ну-ну-ну, не кипятитесь! Но доволен. Улыбается тому, другому, историку, философу, Дрыгану. Конец. А в мозгу у меня висит секунда, ясная и в полноте. Впившаяся в меня, только не задержавшаяся, словно бы проскочившая. Философ сказал про вступление в партию – нацгерой мазнул историка предположением, что тот живет за границей, – историк ответил – дальше молодой-ранний. В эту секунду нацгерой наклонился к Дрыгану и сказал: «У вас ведь тоже был партбилет?» Условно вопросительно. Приватно. И Дрыган ему: «Как и у вас». Незначительные реплики, не на тему – второстепенное общение на фоне первого плана, где ведущий управляет развитием главной линии. Но я – убит. Ни единого раза – он не упоминал, я ни сном ни духом не предполагал.

Три вдоха, три выдоха, звоню. «Ну, какой я был?» – «Как живой. Только глаза, не видно что разные». – «А они давно не мои. Катаракта туда, хрусталик сюда… Оставили про папу-то. И мерзость оставили. Я хозяину базара, еще когда он звонил, приглашал, – первым пунктом: из меня ничего не вырезать. А то – раскидываю ему – меня часто снимают, сразу заявлю: такой-то меня чистил… Я там в коридоре на Илью твоего наскочил, тайнозрителя. Тоже привезли записывать. Говорит: меня тут знают. Как склочника. Я им объявил с первого раза – кончилась съемка, мне, пожалуйста, запись, целиком, черновую, чтобы было с чем в суд идти… И с ходу начинает рассказывать мне одну из своих историй. Меня зовут гримироваться, говорю: да знаю я ее…»

Я спрашиваю Дрыгана: «Про лампу?» – «Не помню про что, не про лампу». – «А про лампу знаешь? Мощная история». (За жизнь я прослушал все истории Ильи по несколько раз. Все – наподобие марганцовки, змеи, все мощные. Их у него порядочный запас, и я, признаюсь, так и не схватил, вкладывает он в них насмешку над собой, по виду иногда и беспощадную, или делает объективный отчет. То есть считает себя рассказчиком, или историографом. Одна из самых душераздирающих, а перемени фокусировку, самых философских, была про керосиновую лампу. Кажется, в то же лужское лето, когда хлебнул речной воды. Он пошел вечером в уборную, во дворе. Август, уже стемнело. Взял с собой стоявшую на веранде зажженную лампу. Внутри, закрывшись, поставил рядом с дырой. Вдруг выскочил с криками: «Убейте меня! Какой ужас! Я утопил лампу». Конец рассказа. В первый раз я слушал не один, мы все были уверены, что он его по какой-то причине обрывает. Нет, конец. Спросили, чего он так испугался. Наказания? Возможного пожара? Он глядел на нас с недоумением: «Почему испугался? Ничего не испугался. Просто сильнейшее впечатление. Явление ранга мировой катастрофы. Секунду назад, долю секунды, долю доли все было неколебимо и разумно, как к утру седьмого дня. Ни с того ни с сего, без причины – бам! дзынь! шмяк! Тьма, вонь! Это первое. Второе – был великолепный инструмент. Стекло, горючее, фитиль, огонь. Миг – не только нет редкостного изобретения и драгоценной вещи, а торжество издевательства над ней!») «Давай, – говорит Дрыган, – рассказывай, меня сейчас не гримируют, время есть».

И – не выгорело у меня про партию его спросить, рассосалось, слишком далеко отъехало.

14.

Не наци. Комми, конечно, не наци. Главным образом, из-за расхлябанности. Которая, по словам Достоевского, спасет мир. Никаких «окончательных решений», железнодорожных спецрасписаний, экономичных печей, утилизации костной золы. Никакой системы, даже целенаправленности никакой. Просто: попался – и привет. Неважно кто. Но все-таки! – дошли на общих работах (в мильонах) столько-то, шлепнуто столько-то, слезишек накапано столько-то цистерн. Вдохновитель-то и организатор этих побед не наци, конечно, но тоже партия я те дам. В нее влезать и в ней растворяться ради сафьяновых пропусков в библиотечный спецхран, пражских спрыснутых о-де-колонь симпозиумов, входа в коридор, куда выходят двери, за которыми раздают деньги на лаборатории и новые фильмы, – Коля! Дрыган! я тебя люблю, твои объяснения знаю, свое чистоплюйство назидательное презираю, но помилуй, Коля!

Минут через десять звонит Илья. Ему позвонил Дрыган, поэтому он торопится мне сказать, что завтра вечером передача с ним. Но утром его шофер привезет мне CD с полной записью, я его посмотрю, а вечером уже телик. Заодно скажу ему, что они вырезали, что врезали. Кстати, интересно (ему), узнаю ли я там одного человечка. «Я тебе рассказывал, как читал лекцию матлингвистам? Почему, спрашиваю их, ушные выделения…». Илья, перебиваю… «… называются сера. Ну напрягите извилину, раз вы матлингвисты»… Илья, про лекцию и саму лекцию знаю наизусть. «Как я у всех на виду засунул мизинцы себе в уши?» Как засунул, потом поджег, а в рукава спрятал бенгальские огни… Илья, помолчи-ка полминуты, мне никак не пробиться. Ты знал, что Коля в партии?.. А ты что, не знал? Это, наверно, чтобы не повредить твое нежное душевное устройство, он тебя не извещал. Мне-то сказал: а ты чего ждешь? Небось билет в троллейбусе покупаешь, не задумываешься. Ну мне-то не требовалось… И Вадиму, сказал я, и Либергаузу, и мне, и Вадимовой чешке, и Агаше… А грузину твоему требовалось…

Секундный анабиоз. Нет, я сказал. Врешь… С чего мне врать? Или он ангел? Как миленький – приобрел проездной билет в хрустально-гранитных корочках. Оказалось, не пожизненный… Черт, подумал я. Про все вместе. И про себя: старый болван. А про него – что имя все равно крестьянское, рыцарское, древнее, нежное. Только кому-то рядом принадлежащее. Брату его. Никому не известному его брату.

«А с ушами и бертолетовой солью остроумно, да?» – сказал Илья… Вот что, дорогой, меня тут массируют и гримируют, не могу говорить. «Знаешь, кого против меня на передаче выставили, главного?» Завтра узнаю.

Шофер доставил груз, я стал смотреть. У этого – который только и ждет, чтобы самому высказаться – и всегда мимо кассы, – он был главный, Илья. Название передачи тут же выскочило из головы – а может, и вовсе не было. Намеренно – дескать, у всего, о чем мы говорим, одно название: жизнь. Очень в духе этого мыслителя. В общем, на тему «Жизнь после смерти». Сперва он ля-ля, мать сыра земля, и остальные: экстрасенс в голубом, в цепях, в браслетах, батюшка в подряснике и с крестом, один переживший клиническую смерть – и Илья. Здоровый мужик, раздобревший, конечно (особенно с тех двадцати одного), и осевший, но похожий больше на бросившего спорт американского квотербека, чем на электронного светилу-технаря. А против него, непосредственный его, по замыслу, опровергатель – ужель та самая! – бывшая жена Вадика, структуралистка. Я говорю потом Илье: всю передачу – то узнавал, то не узнавал. Он мне, почему-то самодовольно: «Она, она, я сразу опознал, такая научная. Еще до начала, подкатывается: о чем будем спорить? Я, мэтр, снисходительно: какая разница?»

Расчет был понятный. Экстрасенс, считай, оттуда: его хлеб. Священник будет ставить его и всех на место. Умерший-воскресший поделится воспоминаниями. Илья – как далеко проникла наука в тайны мироздания. Бывшая Вадима – не совсем ясно, что-нибудь о возможностях языка называть такого рода вещи. Не совсем ясно, но в этом роде. А в реальности… Не вполне корректное слово. Что на телевидении реально, что не реально, кто может определить? Но в том, что было на CD, да и в оставшемся на экране, роли распределились: ей – говорить невразумительно, вроде изображающих ученость персонажей Мольера; Илье – абы как, но по-человечески. И даже если туманно, то как, бывает, говорит человек туманно, а все про него понимают: ой, дошлый, ой, умный, ой, ученый! Например, бывшая между прочим роняет: всемирно известный тра-та-та Ауэрбах пишет… Илья не дает кончить фразу: «Письмо не что иное как мазанье, чернильной жидкостью въедливой, жирным графитом чешуйчатым. Причем параноидальное. Не как хочет, так пусть и мажется, а выводя крючки-завитушки-иголочки. Совершенно такие, как любые другие, и, однако, не любые и не другие, а именно эти». Вроде невпопад, а вздрючивает, не сравнить с впопадом.

Или – она говорит: обновления языка… Он: «Обновления суть обнуления». Под конец беседы кормчий спрашивает участников, кто какой даст совет зрителям как имеющим перейти в иной мир. Все еще воздуху в легкие набирают, Илья уже катит: «В мобильном что главное? Источник питания. Одно из моих последних изобретений – такая штучка, которая будет работать минимум тридцать, а допускаю, и пятьдесят лет. И в смертный мой час жена, так мы с ней условились, положит мне телефон со штучкой в верхний карманчик пиджака. Вместо украшающего платка, в тех краях ненужного. Ежели что, позвоню. Тогда и дам совет».

А до того этот поворот с «чем богаты». Ведущий перевел стрелку на «жизнь – юдоль страданий». Такая игра ума: не будет ли нам там лучше, чем здесь. Илья сказал, что смотря кто там. Что здесь он довольно хорошо узнал «семь тысяч восемьсот человек» и даже нехорошие были ему хороши. Если бы он умел писать, то написал бы про них, какие они замечательные. Тут выкрик из публики: чем замечательные? Тем, как мне с ними было замечательно. Микрофон передают выкрикнувшему, и – это кто же? Это тот же, кто вчера терзал знаменитость. Надежда нашей новой культурологии, специалист по взаимовлиянию поколений. Так представляет его капитан программы, гордясь им. Некто Шаркунов. Да, да, и вчерашний так представлял. Бывшая что-то шепчет Илье. Дрыган вчера по телефону говорил: там есть люди – живут на ТВ. Этот, молодой многообещающий. Поэт один в очочках, всегда на галерку садится. Ходят из передачи в передачу. Хозяева их любят, что наготове, чем остреньким как бы случайно пульнуть… На этот раз звезда галерки шмаляет в Илью. «Чего вы ими гордитесь?» И Илюха ему запросто, по его уму, с усталым достоинством: «А того – что мое и не тронь. Ишь, какие умные».

Фехтование окончено, у Шаркунова хотят отобрать микрофон, но он не отдает. «А вот это понимаю, – говорит он, – и одобряю. Мой дед был из первопроходцев ГУЛАГа, еще в двадцатые замели. Мальчишкой. Отправили в заброшенную пустынь, на Север. Только-только начали осваивать монастыри под лагеря. Выжил, вышел, стал на воле столпом науки. Неважно, какая фамилия, знаменитый. Как разговор о советском терроре, первым делом интервью с ним. Мой дружок, Пашка, Петька, тоже неважно, сделал бабки на алюминии, на титане, тоже неважно, и построил там отель. Пятизвездочный. Пригласил на открытие. За его счет. Я с восторгом. Бунгало, номера люкс. Красота неописуемая, остров посередине озера. Три дня открывали, кораблики, девчушки, преподобный покровитель, расстрельные погреба. Куда надо – экскурсия, когда надо – молитва, где надо – шампань. Я что хочу сказать? Дед – одно, я – другое. Его «мое» – его, а мое «мое» – мое. И правильно, не тронь. Кому девять грамм, получи девять грамм, кому пробка в потолок, получи пробку».

Молодой человек, говорит Илья опять нехотя и устало, я моих люблю, а ваших нет потому также, что мои с юмором, а ваши без… Тот: и что в ваших такого юморного?.. Что не такие серьезные. Где можно, мы невсерьез. И перепалку, молодой чемодан, уже в ваши годы не обожали.

Вечером посмотрел с экрана. Цензурного вмешательства не обнаружил. Ну, «молодой чемодан» убрали. Кажется, убрали «параноидальное» – про процесс письма. А вообще, все немного как эстрадным лазерным цветом подернулось. На вид и Шаркунов, как распоряжающийся писатель его проштамповал, остро ставит вопрос, и Илья, знающий себе цену, не лыком шит. А не колышет. Хоть про ГУЛАГ, хоть про тот свет – развлекаловка. А для меня – ну полюбившаяся серия соп-оперы. Всё, как на CD, с той поправкой, что это не ток-шоу, а роли. Схема характеров в схеме предлагаемых обстоятельств. Скажем, экс-Илья пикируется с экс-женой товарища. Малый в голубом учился на служителя культа, переметнулся в колдуны. Священнику поручено руководство святостью, за отклонения снижает оценку. Шаркунов на глазах вступает в оппозиционную партию… «Что она тебе про него шептала?» – спрашиваю по телефону у Ильи после передачи. «Ты не поверишь. Сказала: он армянин. Я на нее посмотрел: мол, и дальше что? Она еще раз: армянин. Я его отца знаю: отец армянин. Спрашиваю: а дед? Деда не знаю. Как Вадик мог на ней жениться?»

Чем богаты, говорю Илье, это толково… Подожди, говорит, я тут выключу. И долго в трубке пусто… Потом: «Я тоже смотрел. А что толково? Ничего толкового. Ничего вообще, ни у меня, ни у кого. Я был старше тебя. На четыре года. Казалось бы, разница лет. На четыре года – уйма времени. Где эта разница? Если бы я тогда это сказал, может, и было бы толково. А сейчас какого тебя какой я старше? Или младше? Или вровень? Было знаешь что? Время было. Потому что я был старше на четыре года. Раз была разница времени, значит, было время. Кому она мешала? Оно – кому? Бенгальских огней я в рукавах не прятал. Думал спрятать – да. Что подумано, уже как бы и было, можно рассказывать. В ушах я перед ними ковырял, это правда. Вы, думаю, матлингвисты, а это уши. Сообразите-ка. Сера тут, сера там – поговорим, поговорим, давайте! С чего это вы выбрали матлингвистику, у вас что, время немереное? Математику – понимаю: я с математиками наговорился, с лекцией бы к ним не пришел. Лингвистику – понимаю, тоже бы не пришел, практиковать практикую, но не дегустирую. Не лангустирую. А лезу мизинцами в уши и потом поджигаю. Два бенгальских огня. В рукавах. И всю жизнь рассказываю это тем, кто хочет слушать и кто не хочет… Постой, я же тебе сказал, что огней не было. А хоть бы и не было. Они бы поверили. Когда я целую минуту тряс мизинцы в ушах, все впали в транс: чиркнул бы спичку, поверили… Ладно, и то хорошо, что повод поболтать. Пока».

Еще не пока. Жена. Что он с женой условился насчет мобильника в гроб. Кто такая? Он поначалу тем же тоном замямлил что-то – и хихикнул. Ну, не моя жена – что, я перед ними должен отчитываться? Старая подруга. Обратился к старой подруге. К Рогнеде.

15.

Моя идея посмотреть несколько таких программ вдруг предстала глупой. Как раньше, тоже вдруг, привлекательной, обещающей предъявить мне старых знакомых в их нынешнем, причем остраненном телевизионной картинкой, виде, дать составить новое, возможно последнее, мнение, – так теперь глупой и скучной. Двух увиденных оказалось достаточно. Более чем достаточно – потому что, досматривая Ильёвую, я уже чувствовал, что переел. Этих подстроенных дискуссий, сконструированных, конвоируемых начальством. Этих студийными шоферами свезенных людей, неохотно или, наоборот, с восторгом согласившихся, которых выдают за гостей. Похожих на множество других, а если непохожих, то подгоняемых вопросами к похожести. «Поколение». Списанные временем старичманы – вот и все поколение. Идея была искусственная, мое формальное умножение четырех передач на двух в каждой знакомых выдавало ее выдуманность. Выморочность, фигуральную и буквальную.

Рогнеда. Да. Вместо того, чтобы все, о чем тут написано, вспоминать и сводить в некое сочинение – напоминающее в лучшем случае лоскутный квилт, а вообще-то одеяло с торчащей из прорех ватой, – надо было изложить биографию Рогнеды да приложить к ней несколько фоток. А правильней не несколько, а много, в разных ролях на сцене и в разных видах в жизни. И вышло бы поколение как оно есть, и всевозможные, включая ближайший, круги ΠD, только подставляй желаемые значения диаметра. И даже «я печень загубил на нашем поколенье» не выглядело бы некстати, разве что намекало на легкое, с подмигиванием античности («черная желчь»), поэтическое преувеличение.

Потому что был период, когда меня к ней тянуло – и останавливало в непосредственной близости от нее. Не то чтобы опасной или рискованной, а не скрывавшей, что дальнейшее продвижение, возможно, приведет к награде и счастью, но непременно к краху и боли. Столетняя годовщина вождя пришлась на это время, но и до нее с год звук сердцебиения отдавался в ушах: рогнеда, рогнеда, и лет пять после откуда-то донесется: Рогнеда – и сердцебиение. Если собрать все эти роги, и гнеды, и дыры вместе, вышло бы таких систол-диастол миллиона, может быть, и три – абсолютно бессодержательных, невдохновляющих, нетворческих. Но тревожащих, вызывавших глубокое дыхание.

Какие награда и счастье, в общем, понятно. Особенно награда, которая звучит тут пошло, если не слышать, что это она и есть, Рогнеда, по-русски. А крах и боль потому, что что-что, а ни единой интонацией, ни тембром голоса, ни единым движением, жестом, посадкой головы, гримасой не притворялась она, что бесповоротно, навсегда, только. Что преданна, даже просто верна. Верна, преданна, конечно, – пока верна и преданна. Больше того: верна, предана тебе – но также и ему, им. Любому не в смысле каждому, не в смысле шлюха-потаскуха-изменщица, а любому избраннику, и если это он, они, то ведь и ты тоже – ее избранник. Короче, чужих мужей вернейшая подруга, того же Ильи по слухам. И многих с годами безутешная вдова.

А что, разве наши, мои, их отношения с поколением не такие же? Ничьей она не была женой. Можно было думать про нее как про чужую и уж всяко как про чужую говорить. Набор мыслей о ней и употребляемый в разговоре о ней словарь выглядели ожидаемыми, знаемыми наперед. Так думают и говорят студенты об академической дисциплине, вызывающей личный интерес – биологии, истории – и в то же время бессонницу и страх перед экзаменом и неизбежный трепет в момент вытягивания билета. Но про эти экзамены – позапрошлогодние, предвоенные, вековой давности – ходят легенды, первокурсников и выпускников окружает ореол причастности к суб-суб-субкультуре, вышедшей за рамки университета. «У вас там, говорят, двоечница затащила профессора за классную доску и получила четыре», – вызывали на разговор посторонние. Вызванный сразу подхватывал, красочно расписывал, прибавлял – и внимательно следил, чтобы легкомысленность сюжета не переходила в насмешку. Чтобы честь суб-суб не оказалась задета. И уж конечно, чтобы не возникало ни малейшего повода путать ее мифологию с бабушкиными сказками.

Ничьей она не была женой, но не сказать ли, что поколение – круги от ближайшего до отдаленных – было ее женихами? Мало кто избежал краха, войдя в ее силовое поле, и никто не ушел от боли. Она вела себя одинаково в двадцать пять, когда была общепризнанно хороша, и в пятьдесят и шестьдесят, словно физическая привлекательность была для нее ноль, ничто. Вы, я вижу, за мной ухаживаете, могла она сказать, а напрасно. Ухажеры – бабы в мясном отделе: мне тонкий край, мне яблочко. Титечки-попочки – и конечно: лужок заросший есть у вас, прелестная Аминта. Схема раздела говяжьей туши. Честно, мужик, ухажеры – такие. Все, кроме считаных.

И сейчас, в семьдесят, ничего в ней не изменилось – если не считать внешности. Крупная – но к этому шло и в двадцать пять. Титьки стали длинные, тяжелые, важные, не холмики шотландского девственного снега, не молочные железы. Так ведь и не с кем в снежки играть, и грудные есть не просят. Попа, говорила она, сама по себе скульптура. По крайней мере, у меня. Можно на выбор: торс или она. Я – Майоль, не спорю, но прежде всего я Генри Мур. И я – Берта Большая Нога… «Я никого не родила, – сказала она, когда кто-то поднял тост за ее «величественную осанку». – Но вешу больше своего веса ровно на вес новорожденного. С добавкой всех вод, и всего жира, и крови, и дерьма, которое ему сопутствует». Вадим проговорил в обычной необидной манере: «Ты позволяешь себе сказать «дерьма», потому что не рожала». Она возразила: «Нет, просто я сыграла в куче переводных пьес, там никогда не говорят грубее, чем дерьмо».

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!