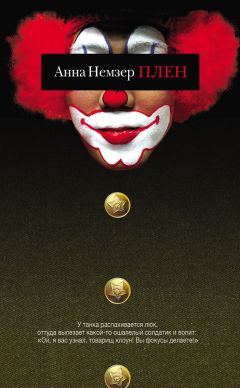

Читать книгу "Плен"

Автор книги: Анна Немзер

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Анна Немзер

Плен

Часть первая

… сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов, и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной.

Из приказа 227 («Ни шагу назад»)

… Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.

Из приказа 270

Приказ № 227

Во вторник расстреливали узбека-дезертира, и солдаты отказались стрелять. Вернее – как отказались, никто не отказывался, но каждый надеялся, что выстрелят остальные, а он – нет, и его симуляцию не заметят. и так все восемнадцать человек. Команда – и тишина. Комдив сделал вид, что н и ч е г о н е с л у ч и л о с ь! Снова команда! – и опять тишина. (Такое бывает иногда на самом деле. Странно, но ничего сверхстранного.) Они все стояли шагах в двадцати и смотрели. а этот узбек несчастный – он сначала лицом зарылся в какую-то березу, прости Господи, березу, другого дерева не нашел. а когда на второй раз никто не выстрелил, рванулся и побежал. а тут уже у солдата в башке какой-то винт поворачивается – и он вроде уже не расстреливает в упор, а останавливает беглеца, изменника. Любой ценой! Поймать и обезвредить! Поэтому, когда узбек побежал, выстрелы загремели сами, без команды. И командир дивизиона опять сделал вид, что ничего не случилось. Ну и они все тоже.

Это было во вторник, а в среду Гелику пришла телеграмма, разбудила на рассвете: «Приезжай срочно, отец очень болен. Александра».

И гора с плеч. Какие молодцы, как хорошо!

Сразу побежал в штаб, не умывшись, не причесавшись, ничего. Ремень вдевал на бегу, в голове уже вертелись сладкие формулировки рапорта: «по причине… прошу предоставить…» – вот только не знал, приписывать ли в конце, что не был уже два года, с самого начала. И решил пока не писать, не давить на жалость, а просто в самом деловом тоне изложить ситуацию.

Написал. Отдал.

«Пригладьте волосы! Хорош! Лейтенант, блядь… Гаер!»

Вытянулся в струнку: «Так точно!»

«Идите на хер!»

Этот был из интеллигентов, матерился с усилием и на «вы».

Обратно тоже как на крыльях несся. Утро такое мутное, муторное, шесть часов только, а досыпать уже не ляжешь, а с недосыпу озноб, а к тому же десна ноет, потому что мучительно пятый день режется зуб мудрости, и вроде все такое вязкое и мутное, как зубная боль, но сквозь молоко прорезается какое-то мерзкое солнышко, и от него только хуже – слепит. Но! телеграмма греет.

Все предыдущие полгода с Алькой шла более-менее регулярная, хоть и мучительная переписка. Она не понимала ни-че-го! И отец не понимал. А Гелик тихо бесился. Наконец – вдруг – что-то стало до них доходить, но тоже – тот еще анекдот получался. Не мог назвать им точное место своего пребывания, и вот просто в порядке эксперимента, просто чтобы их потренировать, написал: «Я сейчас… помнишь те книги, что я оставил тебе перед отъездом на своем столе? Суди по имени автора». Оставил сборничек стихов Белого и «Маленькую хозяйку большого дома». Так они, оказывается, не знали о существовании городка Белый и на полном серьезе – святые люди! – решили, что он направлен с секретной миссией в Лондон.

Потом – опять вдруг – Аля написала: «Эти дни принесли мне неприятности. Сейчас стою перед разрешением большой задачи. Подробно написать не могу, но постарайся понять: предлагают работать с Надей, Катей, Верой и Дорой…»

Аж подпрыгнул – надо же, какая умница! И только мгновение спустя опешил – ой, бедняга! Что же она будет делать? Но через пару писем промелькнула фраза: «Вера и Дора пока не беспокоят». Отлегло.

А сам каждый раз писал: что там папа, не болен ли, волнуюсь, к вам, к вам, к вам.

И вот поняли, молодцы. Вроде бы еще три дня назад пришло бодрое, возмутительно бодрое письмо от отца, с посылочкой и припиской: «Солнышко мое, ясноликий Гелиос! Хотел отправить тебе шоколаду, но Варвара Ерофеевна сказала, что вы хорошо снабжаетесь, поэтому вместо того вышлю тархун», – ржали всем табуном до колик – «хорошо снабжаетесь!» – и сам тоже ржал, но уже раздражался: ну что они там вообще – соображают? «Чувствую себя пристойно, лишь бы ты, мое солнышко, был здоров».

Шесть месяцев его стараний убиты одной фразой. Честность, мать ее.

А тут вдруг заветная телеграмма.

…и только что растянулся на койке, как провалился в блаженный сон, короткий сон, каждую минуту осознающий свою противозаконность и краткосрочность и оттого постыдно сладкий. И уже орали над ухом – яростный, неумелый мат. Полевой!

Вскочил! Есть! так точно!

– Я вас убью когда-нибудь! Нашел время дрыхнуть! Дуб-бина!

Что-то случилось то ли в нашей части, то ли в ихней, но понять было ничего нельзя.

– Быстро! Ждать я его тут буду!

И помчались в часть.

На бегу Гелик выяснял у Полевого подробности. Что-то было странное. Вроде командир дивизиона Баев допился до чертей. Только что примчался обезумевший лейтенантик и, икая, поведал, что комдив заперся у себя и палит из своей дуры куда ни попадя. По людям! Стали к нему ломиться – так он подкараулил, внезапно распахнул дверь и бац! – схватил Панченко. Прострелил ему ногу, икру, кость не задета – но что это, матушки?!! Панченко – в санчасть, хирург посмотрел – за голову схватился; а Баев у себя окопался, под окошком выстроил троих бойцов, каких поймать сумел, и давай из окошка орать команды. А бойцам чего делать прикажешь? Бойцы, кретины, исполняют, а он орет благим матом какую-то ересь с моря-дона: буссоль! угломер! А если кто-то его не слушает, так он прямо по непослушному палит, сука! – и орет: рота, пли! Залпом!

[Но тут скобки, потому что артиллерийская команда… ох, я с детства знаю, что такое артиллерийская команда. Я-то знаю, что никакого «рота, пли!» не бывает.

Прежде чем орудие произведет выстрел, в него должны быть вложены снаряды, поэтому в команде должен быть указан параметр снаряда; далее – каким должен быть огонь: поорудийно, повзводно или всей батареей, беглый или с интервалами, а потом самое главное – как должен быть наклонен ствол орудия к горизонту (угломер такой-то) и как должен быть повернут ствол относительно сторон света (буссоль такая-то).]

Примерно в это же время, пока Гелик находился под Белым, другой бабушкин друг, Сережа О., воевал на Украине. Предстояла тяжелейшая операция – и тут откуда ни возьмись журналисты из «Правды».

– Репортаж с места событий, товарищ старший лейтенант! – восклицал один из них, преданно глядя Сереже в глаза. – Буквально из самого пекла, товарищ старший лейтенант!

Принесла их нелегкая. Но мало того:

– Мы вот что вас хотели попросить, товарищ старший лейтенант! Сегодня, в день праздника, в день рождения великого нашего писателя – Максима Горького! – вы не могли бы – ну… как-то посвятить операцию ему?

– Чего?!!

– Ну, то есть как, товарищ старший лейтенант! Ну, вы в команде как-то обозначьте эту важную для всех нас дату! Ну, то есть что-нибудь там такое: «Вперед! За нашего Горького!», – ну, как-нибудь так, товарищ старший лейтенант! Чтобы бойцы ваши вдохновились на подвиг именем великого писателя!

Он пальцем у виска покрутил и сказал: ребят, идите отсюда.

И они вроде пошли.

А через пару дней он вдруг заметил, что на него как-то странно поглядывают старшие офицеры – поглядывают и посмеиваются. Потерпел немного, а потом не выдержал и пошел узнавать, в чем дело.

– А как же, – хохотнув, ответил один, – читали про тебя в «Правде». «Бои на передовой! Бесстрашный старший лейтенант О., срывая голос, кричал своим солдатам: “Рванем, братцы! За нашего Горького! За сердце Данко! За мать и за родину – пли!”» Ну и там много еще…

И долго еще Сереже поминали эту статейку – стоило ему появиться в части, офицеры начинали ржать: «А, старший лейтенант О.! Который за нашего Горького!»

Ну вот. А Баев, окопавшийся в своем прекрасном далеке, вопил что-то именно в этом духе – если не за Горького, то уж точно за Родину, за Сталина, рота, огонь – и какие-то бредовые, бредовейшие координаты; а эти олухи, под окном у него, наложили в штаны, конечно, и покорно, как суслики, всю эту ахинею выполняют. Пальба стоит второй час по всему поселку, на связь комдив не выходит.

Вот что рассказал Гелику Полевой, пока они бежали. Где-то в отдалении заходился в истерике зяблик и вправду слышались выстрелы.

В штабе уже было народу полно, все начальство; и Полевой не преминул, конечно: «А вот, господа, и наш оперативный – оперативности, я бы сказал, фантастической», – старорежимная скотина. Гелик ухом не повел, сразу к аппарату и ну названивать.

И тут ему повезло – сначала телефонист жал на зуммер без конца, а потом что-то проняло, видать, Баева и он поднял трубку. Пальба стихла. В трубке шли помехи, потом неожиданно свежий и трезвый голос Баева рявкнул:

– Ну?!

– Товарищ командующий, – с налету чуть заикаясь, начал Гелик, – на связи оперативный дежурный…

– А, это ты, опермудак! – нежно и с ненавистью протянул Баев. – Тебя-то мне и надо. Вот что, курочка моя. А ну скажи там своему начальству, что я им всем, каждому, персонально – понимаем, да? – пер-со-наль-но! – хуй на нос намотаю. Каждому. Записал? Все, адье, мудилка! – и шваркнул трубку, но не на рычаг, а мимо – и тут же опять бешеный вой: «Вперед, парни! За Родину! за Святое Отечество! Не ссать! У нас все штабные ссут, дезертирская мразь!» – И опять выстрелы.

Гелик осторожно положил трубку. На него смотрели со всех сторон.

– Ээээ… Ну, он пьяный совсем, – осторожно начал он, – и… ну да. Того. Допился. Пьяный.

– Диагнозы нам твои без надобности, – хмуро произнес начштаба. – Ты скажи, чего он говорит.

– Он говорит… – медленно, остро надеясь, что сейчас потолок обрушится или что-нибудь такое. – Он ругается очень… И это, собственно…

– Послушай, лейтенант! – взревел Лаврецкий.

– Докладывайте по порядку, – подсказал Полевой. – Что сначала, что потом…

– Сначала… сначала… – и понимая, что терять нечего, так и ляпнул со всей дури: – Сначала он меня опермудаком назвал!

Офицеры заржали как кони – и тут же эхом под окном грянул второй разряд хохота: там парни, оказывается, подслушивали.

И шли бы они к чертовой матери со всеми своими баевыми! Про рапорт даже узнавать бесполезно – только сунулся, руками замахали: ты чего, мол, орешь как оглашенный, ты не видишь, чего в мире делается? У нас комдив в белой горячке, бойцы взбудоражены, до тебя ли сейчас? Разберемся, когда время будет. Не помрет твой папаша, уймись.

Такие сволочи. И десна от расстройства еще хуже разболелась.

А Баев, доложили, застрелил свинью во дворе, ранил Левченко и Есенина и к обеду сбежал в леса.

«Не хотела я тебя тревожить, – писала Аля еще раньше, – но дела наши нехороши. Папа болен – и тяжело. Если бы ты только смог приехать! Как видишь, я не дергала тебя в другие времена, но сейчас положение очень плохое – и я надеюсь, что начальство твое поймет наши крайние обстоятельства. Милый мой, маленький, проси, умоляй, настаивай. Хотя все, молчу, ничего-ничего, молчание – помнишь? Я все хожу, и все вот это “молчание”, и еще остров мадагаскар… Ох, какое ужасное время, мой маленький». Писала она театрально, напыщенно, конечно, она просто предупреждала, конечно, просчитывала и в этом совершенно права, но он все равно морщился, перечитывая, потому что – откуда это? Миленький-маленький – никогда в жизни она его так не называла, не в заводе было.

На мятой койке валялись листочки – начал писать и бросил. Таких набросочков было всегда очень много. Когда их набиралось достаточное количество, можно было объединять их в поэму-коллаж. Одну он уже так составил, еще до войны, и страшно взбесился на Эрлиха, который сделал замечание насчет разрозненности и схематичности. Схематичность Гелик с порога отмел – это вообще надо слуха не иметь, чтоб такое ляпнуть. Ладно, разброс, пусть даже неряшливость, но в них такое чувство было, в этих набросках, что какая там схематичность.

И вот сейчас опять начаты —

«Я вернулся домой расстроенный,

Бросил шляпу и трость на кровать».

и

«Бреду по каменным болотам.

Темно. Не видно ни хера» —

начаты и брошены. То вдруг как-то потянуло в прозу отчаянно, неудержимо, и он лихорадочно записал чудный пассаж, зачин романа-феерии с высокой нотой немецкости, с чертами готики и чудес, с гофмановскими серебряными кофейничками, – и потом там громом должна была разразиться мистическая жуть; там было: пани Ангелина, чахоточный румянец, внезапный и фантастический недуг, бледно-хризолитовое небо, нектар шиповника и шарики ртути, – он мучился, пани она или фрау, и вдруг разом остыл.

И сейчас опять посмотрел тяжелым взглядом. Нету сил сочинять, десна ноет, вся страсть ушла куда-то.

Свалился на койку.

Врачишку из санчасти он, пожалуй что, и не хотел никогда. В тот момент вокруг было немало баб – ну как, по военным понятиям, конечно, немало, – семь на весь офицерский состав – и врачишка восьмая. Но она была, во-первых, сильно постарше – тридцать два, шутка ли! Он тогда твердо знал, что после тридцати их уже ничего не интересует. Во-вторых, медичка – решительная, ловкая, руки – страшные: белые, крепкие, ничего не боятся – скальпель, иглы – как она со всем этим управляется? – и главное, все могла: зуб выдрать, укол в вену, гипс наложить, аппендицит резала два раза прямо тут; и все какой-то особый от нее врачебный дух, карболочка и морская соль. Докторов боялся, как маленький. Понятно, что врачишка для него была сексуальным трупом.

В санчасть он поперся из-за той же сволочной десны. Твердо решил, что резать не дастся ни за что, а потребует мазь или полоскание; если же врачишка, известная своим крутым нравом, начнет артачиться, нажалуется на нее Полевому.

Он вошел в кабинет – оглушительный медицинский запах, постыдный страх, неизбывный, детский, хорош лейтенант. Встал у стенки, за полупрозрачной ширмой Инка застегивала ремень, одергивала юбку, натягивала сапоги. Врачишка сидела за столом и отрешенно глядела в какие-то бумажки. Инка вышла из-за ширмы – кулемистая такая, растрепанная, в мятой юбке, но при этом – да, был в ней какой-то насморочный шарм, Гелик видел.

– Ты надоела мне, девка, – тускло сказала врачишка, – как же ты мне надоела. С такой задержкой, как у тебя, да блядь ты просто, вот что. Тебе плевать на все, тебе посчитать лень, последить просто лень. Эх, да что… Что ты на меня смотришь? Что ты все на меня смотришь? – Та правда странно как-то смотрела, дурашливо улыбаясь. – Сколько я тебе говорила, все без толку. В общем, так, Ина. Это последний раз, а дальше как хочешь.

А та все улыбалась идиотской своей улыбкой и не уходила, и ладно бы она при нем одевалась, юбку застегивала, так что сразу ясно – что с ней сейчас делали и что еще будут делать, ни стыда, ни совести, но десну не при ней же показывать, не при ней же скандалить, что резать не даст. В ушах бился давешний Алькин мадагаскар – прицепился и не отстает.

Врачишка тяжело поднялась, вышла из-за стола и встала у окна, держась за поясницу, – и он вдруг как-то разом окинул ее взглядом и понял, что она беременна и на каком-то большом сроке, а не то что, как он прежде думал, растолстела. С ума все посходили, вот что, война кругом, а им бы только одно.

– Вы что хотели? – все тем же тусклым голосом спросила она.

И тут ветер взвил занавеску, или хлопнула рама, или еще какая-то пошляческая деталька вылезла, Гелик уже не помнил, а я не могу без нее обойтись, потому что – должно же хоть что-то предварять появление Баева.

С револьвером и не пьяного. В том-то и ужас, что не пьяного. Не было запаха перегара, походка была ровная, рука твердая и твердое трезвое безумие в глазах. Гелик вдруг разом вспомнил свой утренний разговор, опермудака, веселый регот ребят, вспомнил, зажмурился, вдруг что-то поняв, и двинулся к двери, но было уже поздно.

Сначала Гелик связал руки Ине. Потом врачишка связала руки ему. А врачишку Баев уже не выпустил, а продолжал держать одной рукой за плечи. Все это быстро и в полной тишине, только четыре разных дыхания: Инкино частное, жадное, врачишкино – как будто сдерживается и вполсилы; баевское сопение, ну и его, Гелика, собственное – вроде нормальное, но каждый вздох дребезжит в висках. Страх возмутительно неприличен, постыдно; хорош лейтенант, который был взят в заложники, и – ох, блядь, нет.

– Баев, ты что хочешь? Трибунала? – негромко спросила врачишка.

– Молчать, – так же негромко и сухо бросил Баев. – Лучше сама… а то знаешь…

И это было самое страшное – его трезвость. И еще. Он был возмутительно, омерзительно уверен в том, что никто из них не рыпнется. А казалось бы – ну держит он за плечи эту бабу, но Гелику-то что до этой бабы? Вот сейчас рвануться, заорать, дверь плечом – и пусть он с этой бабой что хошь делает, хоть стреляет, хоть убивает. Нет. Нету никакой возможности шевельнуться.

– Я тебе скажу, Тамар, что я хочу. Могу сказать. Мне в увольнительную надо по состоянию здоровья и с концами. Таким, как я, по большому счету оружия в руки давать нельзя, потому что я горю, я сегодня мудачонку одному ногу отстрелил, слыхала? Ну вот. И парни сегодня попалили будь здоров – я им такой угломерчик обозначил, что пермяк плакал – знаешь нашего пермяка? Лейтенантик наш, который всех вас перепробовал. «Товаааааааарищ комдив!» – тут Баев скорчил страшную рожу. – «Вы перепууууууууууу!..» – тут Баев взвыл диким голосом, а потом внезапно вой прервал и загоготал. – Перепутал я, слыхала? Не-ееееет, курочка! Ннннихера я не перепууууу! Я за родину – за Сталина нннннихера не путаю. – Тут он перестал юродствовать и снова заговорил спокойно и взвешенно: – Я, Тамара, за родину – за Сталина кого хошь сейчас могу убить, потому что я в бой рвусь, и ни одна дезертирская шелупонь меня не остановит. Нет приказа – есть приказ, нам татарам все одно – одна боевая готовность, а если я в этой боевой готовности не всегда буду пребывать, а тут мне вдруг, здрасьте-пожалуйста, штормовое предупреждение – а у меня и хер не дрочен и патрон не чищен, короче, просрал я – то я кто? Изменник родины. Так что я приказа ждать не буду, я воевать буду, знаешь, как Пестель говорил: только мудаки и трусы хотят прежде енциклопедию написать, а потом в бой идти. А я служить буду не словом, а делом; а если я кого под это дело ненароком кончил, так это, во-первых, под руку соваться не надо, а во-вторых, я его положил на алтарь отечества. А внутренних врагов у нас, Тамар, между прочим, куда больше, чем внешних, и если этот ваш пижон с кисточкой команды в бой не дает, так по мне он самое сучье вымя, хуже любого фрица, потому что фрицам продался. За мартель. Который – я сам видел – он по утрам жрет с ба… А ну стоять! – вдруг бешено заорал он.

Гелик дернулся и замер. Черт! И как он только видит, вроде же самозабвенно несет свою ахинею! Но стоило только… одно только движение… – и тут же заметил, тут же! И тут же волной – срамной страх. Оох, былять…

– Имей в виду, сучонок, – сглотнув, ровным голосом произнес Баев; и страшнее всего были в нем эти мгновенные переходы от полного вроде безумия к спокойствию и рассудительности. – Не нервируй меня. Я не только этой бабе мозги вышибу. Я сию же минуту, ты пернуть не успеешь, простреливаю тебе позвоночник. И телочке твоей следом. Потом снова тебе – пунктиром по позвоночнику. Икра, простреленная пунктиром, это очень неприятно, можешь мне поверить, можешь у кореша своего спросить. Я это ювелирно с утра сделал, просто ювелирно. И позвоночник я тебе не хуже исполню, а позвоночник пунктиром – это, курочка, плохая история. Тогда только молись, чтоб помереть сразу. Так что добром тебе говорю – ну ты понял. Так вот, на чем мы остановились? Я говорю – жрет по утрам мартель с баранками. И я, Тамар, эту дезертирскую сволочь так ненавижу, что ненависть во мне кипит, – тут он вдруг сморщился, сделал уморительное личико сокрушающейся старушки, – и периодически выливается, ну вот как сегодня. Поэтому сама видишь – тяжелая у человека ситуация, отравление войной.

Врачишка как-то неловко двинулась у него под рукой, и он заботливо спросил: чего? – а она, морщась, ответила: не дави на живот.

И он пистолет, конечно, не убрал, но руку переложил, перехватил – так удобно тебе? – Да.

Инка уже не ревела, а только подскуливала жалобно и противно и раздражала чудовищно, потому что она как будто транслировала на поверхность ровно тот самый звук, который зудел у него самого внутри. И еще ма-да-гас-кар, привязавшийся с утра, – но сейчас он на него уже не злился и, наоборот, пытался настроиться на волну мадагаскара, а не на истерическое всхлипывание. А то как давешний оголтелый зяблик, ей-же-ей.

Но Алька, Алька! – вдруг подумал он со страшной тоской, ужасной, невыносимой, жить нельзя. Как же может быть, что я ее больше не увижу? Они, бедные, дураки, телеграмму прислали, и, может, его отпустили бы к ним, а он бы стихи им читал, Альке и папе, все, что он здесь успел написать, вот это – «скоро ли сердце озвучится песнями» – и прозаический фрагмент про пани Маргариту – так и не смог решить, фрау или пани, надо бы фрау, но пани почему-то лучше звучало, – и как она глотает серебристые шарики ртути. А теперь он сидит на полу в белой комнате, слева раковина, справа ширма, за ней кресло, на котором всё – хошь аборт, хошь кариес; в середине стол, на нем баранки рассыпаны из кулька; и вот этот Баев держит за плечи тетку в белом халате, беременную тетку, которую он всегда боялся до дрожи, а теперь он уже не знает, чего боится, всего боится и ма-да-гас-кар, остров ма-да-гас-кар; а Баев свободной рукой загребает баранки и ломает, и швыряет кусочки в рот. И вот эта баранка добивает – так пропасть из-за какой-то баранки, и тан-го! рррраз! и…ииии-раз! КУМ-пар-си-та! Ба-ран-ка-ПАМ-пам-пам-пам! Вообще уже с ума сошел. И спать очень хочется.

А когда под окном послышался топот и разноголосый взволнованный бубнеж, Баев хищно улыбнулся, единым духом застегнул все пуговицы, мощным глотком заглотил баранку и свежим голосом заорал в окно:

– А ну слушай мою команду!

Притихли.

– У меня тут трое заложников! – (И вот хоть убейте меня – он явно наслаждался ситуацией, никак иначе нельзя было объяснить его сытую и довольную физиономию.) – И я их, может, кого-нибудь отпущу… А кого-то, может, для финта и чучуть постреляю, но это мы решим. Стало быть, – и морда просто медом сочится, ей-же-ей, – условия такие: мне двоих нормальных бойцов в заложники, снаряжение, жратвы, и я ухожу в леса партизаном. И все чин чином.

Внизу тревожное шушуканье – и минуты через полторы Лаврецкий – кажется, Лаврецкий, но Гелик вообще не очень голоса различал – крикнул:

– А трибунала не боишься? Труп на тебе, двое раненых…

– Трупа на мне нет, это ты наврал сейчас! – моментально ответил Баев. – Но мне вообще не нравится, что ты разговариваешь. Я так чувствую, мне сегодня пострелять еще придется… А жаль ребятишечек… – И так он спокойно говорил, так вроде актерствовал, что когда он таки пальнул из своей дуры, никто этого не ждал – и Гелик, захлебнувшись, услышал, как его внутренний зяблик заходится диким криком и прерывается где-то на пике чего-то… на ультразвуке. Орала Инка. Грохнулась на пол. Кровищи…

– Баев, охуел?!!! – взвыли под окном.

– Двоих, ага? И снаряжение. И все чин чином, – перекрывая вой, четко и внятно. Инка смолкла, потеряла сознание.

И пауза минуты аж на три. Потом шушуканье под окном возобновилось. И баян заиграл. Кошмар какой-то. Канавэллу.

Папа, папа, когда война началась, папа плакал два дня, неумелыми слезами, не переставая, за столом сидел, слезы на скатерть накапали темное пятно, и Капитоша сокрушенно говорила: ой, что делается, ничего не ест; так не убивался даже, когда маму хоронили. А он, Гелик, отчаявшись уже уехать отсюда, писал рапорт за рапортом и в конце концов не выдержал, и, когда дождался заветной телеграммы, наврал – даром что собирался держать себя в руках, – и наврал совсем уж чудовищно, богомерзко – мол, болен отец и у него тот же диагноз, что был у мамы, умершей в сорок первом году, не успел попрощаться. И мама-то умерла на самом деле в тридцать восьмом, и диагноза у нее не было никакого – никогда ничем не болела, чувствовала себя прекрасно – а тромб штука непредсказуемая, и все тогда случилось внезапно. Это не говоря уж о том, что папа-то вообще был здоров, но Гелику уже было так тошно, так не до суеверий, что он плюнул на все и написал этот слезливый рапорт. Однова сблевать.

Папа был бы в ужасе. Да, раньше. А сейчас сам вон телеграмму прислал. И вообще он наверняка бы его сейчас лучше понял, своего непутевого мальчика, своего гениального мальчика, с такими задатками, таким талантищем! И стихи писать, и песни, и что хошь – ну и да, он расхлябанный, конечно, и собраться не может, и разбрасывается, и ни одного дела путем… но талант-то прет, этого ж не отнимешь. И папа всегда в него верил. Хоть спорил иногда, он вот никак не понимал Геликовой тяги к эффектному броскому слову.

Ты должен понять, что тебе важнее, смысл высказывания или звук его; и вот мне, милый, ты знаешь, важнее все-таки смысл… – А Северянин?! А Белый?! – А вот знаешь, мой дорогой… Ты только не сердись! Но сдается мне, что есть у них смысл, другое дело, не всегда мы его можем прочухать… А уж если прямо нет… Да, я верю, что, может, и нет вовсе, – но тогда, милый, надо как-то так выстроить этот самый звук, чтобы ни у кого вопросов не было. А если вопросы есть, то это, милый мой…

Ай да канавэлла! – заходился пижон-баянист.

И тут диким голосом закричала врачишка.

И вот он, допустим, сидит в поезде, ловит амфибрахий в стуке колес, кто скачет, кто мчится под хладною мглой, другого ничего не придумывается, причмокивает, потому что десну дергает все так же… и по-хорошему надо бы к врачу. Но это все потом-потом-потом. Когда он приедет, когда прямо с вокзала примчится домой, когда папа и Алька поверят наконец своим глазам, насмотрятся на него, наахаются, как он вырос; папа, конечно, заплачет, бедный. Не в первый же день идти к зубному и не во второй; все потом-потом. Да. А сейчас самое главное.

У него взгляд тогда как будто прояснился. Отрывок про пани Катарину, конечно, оказался не прозой, с чего бы, он никогда не писал прозу. Это был свободный стих, он уже раздробил его на строки и ритмизовал слегка. Заканчивать там ничего и не надо, этот верлибр хорошо ложится в ту поэму, которую он задумал еще до войны. Это будет галерея женских образов, и эта Катарина совместит в себе черты разных его героинь – и Кати Вормс (скорее, из-за имени), и Ивисты – из-за внешности, из-за породистых черт: тонких косточек носа, высоких скул, мучительно прелестных узких глаз. Конечно, что еще скажет папа, который тогда, смущаясь и явно сдерживаясь, замечал: но, милый, набор портретов без истории, без сюжета предполагает уникальный жизненный опыт или какой-то невероятный описательный дар, а ты уверен ли?..

Сейчас опыта у него поприбавилось, и папа не будет этого отрицать. Да и та история, как ни бредова она была, дала ему два женских образа – врачишки и Ины. Правда, с Иной он не понимал, что делать, – она ему нравилась, но все в ней противоречило его представлениям о том, какой должна быть подлинная красота. Инка была – ох, не Ахматова. Потому он своего увлечения немного стыдился. И как писать эту пухлогубую телячью прелесть, не знал. А вот врачишка…

Когда она стала так страшно кричать и биться у него в руках и хватать себя за подол и рвать его, бедный Баев, доверчивый, решил, что у нее схватки. А женщине в схватках все можно: с силой завести ему руку назад, так что он взвыл, и из сломанной руки выдрать пистолет, отшвырнуть его сторону, связать кисти поясом от халата; причем он-то синеет от боли, потому что перелом-то у него совершенно натуральный (она потом, накладывая ему гипс на предплечье, будет качать головой – ну извини, не рассчитала). А двери уже трещали, одна створка распахнулась с грохотом, другая повисла на петле, ввалились, орут. А врачишка с какой-то вековечной усталостью выдохнула: уберите его отсюда! – и, сев на пол, с силой развернула Ину, лежавшую ничком, и уже ломала ампулу с нашатырем и била по щекам: ну-ну, давай, девка, ничего страшного.

Тамара ее звали. Баев ее так называл.

Она потом, через два месяца, родит сына. Или дочку. Гелик уже не помнит сейчас, из общих соображений говорит – сына, потому что такие, как она, обычно сыновей рожают. Но это потом, и там все будет хорошо.

«Восемь дней тебе даем, – хмуро говорил Лаврецкий, подписывая бумажки, – благодари комдива. За-лож-ни-чек…» Это было где-то через неделю после баевской истории. Гелик стоял, зажмурившись и не дыша. Отцы, матери, бабки и тетки – он уже знал это – тяжело болели у всех, все строчили рапорты, всех срочно вызывали телеграммами – успеть, застать, попрощаться. И никого не отпускали, потому что была ситуация.

И тогда, прыгающими руками заправляя в планшет документы, он вдруг спросил про Баева – дребезжащим и каким-то тоже прыгающим голосом спросил. Комдива, ответил Лаврецкий, отправили домой. В увольнительную. И, в общем, с концами, потому что таким, как он, по большому счету, оружия в руки давать нельзя. А там пусть уж с ним решают.

Через много лет Сережа О., тот, который «старший лейтенант О. за нашего Горького», играя, перекатывал в ладонях граненый стаканчик, в стаканчике был гранатовый сок, одна часть, и спирт, две части. Он с военных времен любил этот странный терпкий коктейль. Тогда Джанибекяну прислали эту феноменальную посылку: сорок штук огромных гранатов. Они давили их руками, цедили через тряпку, доливали спиртом – и ничего слаще с тех пор не знали. А Гелик пил, конечно, коньяк.

– Он все правильно сделал, этот твой Баев. Он все знал. Вся его симуляция просчитана была от начала и до конца.

– Я тебя умоляю! Что там можно было просчитать? Кто знал, что его так скрутят?

– Скрутят или нет, это все неважно, Гель. Ему любой расклад годился. Ему все карты в руки были. Он когда узбека расстреливал накануне, он все тогда просек. У него тогда приказ 227 перед глазами встал – и он его прочел как надо. Он все тогда понял. Ему тогда все можно было, потому что он – не дезертир.

Прямо с вокзала. Трамваев никаких не было, поэтому мчался пешком, заглатывая октябрьскую теплую пыль. Звон сотряс квартиру, и он считал про себя «один-два-три-четыре», пока не откроют, не успев даже испугаться, что вдруг никого нет дома; на девять Алька распахнула дверь и заплакала тут же, с ходу. Он никогда, даже в детстве, не видал, чтобы она плакала – как-никак она была старшая и всегда такая сдержанная, чуть ироничная; он знал, что она рыдала над его хризантемами, которые он оставил ей в сентябре, уходя на призывной пункт и не дождавшись ее с работы. Но это «рыдала над хризантемами» была фраза из ее письма – и такая поэзия, что, прочтя, он оценил звукопись и только. А тут она плакала, как маленькая, совсем маленькая, и еще – она всегда была маленького роста, но сейчас, обнимая ее и сцеловывая слезы, он успел удивиться тому, как же он, оказывается, над ней возвышается.