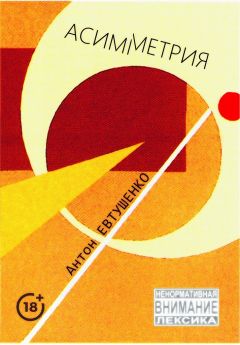

Текст книги "Асимметрия"

Автор книги: Антон Евтушенко

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

– Вот это ирония!

– Да, это, наверно, жутко обидно. А ты умеешь ходить на ходулях?

– Нет, что ты! – я рассмеялся. – Я предпочитаю менее экстремальные виды развлечений.

– Например?

– Например, шахматы.

– Вау! Я знаю, что в шахматах есть конь, он ходит буквой «Г», а больше ничего не знаю. Научишь играть?

– У меня нет с собой доски.

– Как-нибудь.

– Договорились!

Белобрысую мягко пихнули вбок, чья-то невидимая рука вынырнула из темноты, подсовывая вместительный походный термос.

– Своя кружка есть? Чаем угощу.

– Нету, – признался я.

– Держи тогда мою.

Она протянула крошечную – в несколько глотков – голубую пиалу, наполненную до краёв чёрным дымящимся настоем.

– Странный чай! – сказал я, присёрбывая густую ароматную жидкость, имеющую привкус старого сушёного урюка.

– Это пуэр!

– Здорово у вас тут всё… живой огонь, тамтамы, посиделки за чаем.

– Каждый находит здесь что-то своё. – Она звонко рассмеялась. – Пашка называет это альтернативной системой ценностей и пространством объективных возможностей. Ой! Они уже закончили. Пойду напою его горяченьким.

В моей ладони осталась голубая пиала с последним глотком пуэра. Я осушил крохотную посудинку. Потрескивающие в костре головешки разливали мягкие волны тепла. Выпитый чай успокоил горло, усмирив или, во всяком случае, приглушив основные симптомы воспаления. Задушевная несодержательная беседа вернула правильное жизнеощущение. Я получил массу впечатлений и мне хотелось, как можно дольше сохранить это состояние духа. Я зажундел застёжкой-«молнией» на рюкзаке, нащупал телефон, отыскивая в контактах мамин номер.

– Алло? – раздалось в трубке после продолжительных гудков. Мамин голос сквозил измождённостью, в нём слышалась какая-то надорванность, бессилие.

– Мама, это я. Здравствуй!

– Сынок? – Голос трансформировался, принял почти свойственные ему интонации лилейности и чуткости. – Я без очков, не разобрала сразу номер. Всё в порядке?

– Да-да, – спешно сказал я, – всё в порядке! – А про себя добавил: «Теперь уже – в порядке».

– Значит говоришь, всё хорошо. Я рада.

Я чувствовал, мама делает над собой серьёзное усилие – сверхусилие, но фальшивое ободрение в голосе было слишком прилежным и истовым.

– А как у тебя?

– По-всякому, – честно вздохнули в трубке. – Беру сверхурочные, устаю сильно. По тебе скучаю, но приехать пока не могу. Билет дорогой.

– Что-нибудь придумаем. Обещать не буду, но может выберусь к тебе на Новый год. – Я помолчал. – Я что хотел спросить?

– Да?

– Помнишь, когда я пошёл в школу, тебя направили от вашего отдела на повышение квалификации в Польшу. Тебе ещё пришлось везти меня в Зуевку к тётке.

Секундное замешательство повисло пеленой.

– Конечно, помню, – наконец отозвались на том конце. В далёком, забитом телефонными помехами голосе чувствовалось недоумение, но воспоминания уже поглотили маму с лихвой, и она поплыла по волнам памяти. – Сестра была не в восторге, что на полтора месяца в её семье станет на одного непослушного ребёнка больше.

– Ты заставляла меня писать тебе.

– Не выдумывай, не было такого, – возмутилась она и порскнула как-то особенно задорно, по-детски. – Я не могла тебя заставить: ты не умел ещё писать. Я просила, чтобы ты рисовал для меня на открытках, а тётя Наташа должна была эти открытки опускать в почтовый ящик.

– Но она постоянно теряла или забывала обратный адрес, и открытки к тебе не доходили.

– Немудрено! Я и сама помню название города с трудом. Кажется, он назывался Селедце.

– Седлыде, – подсказал я.

– Хм-мм… Точно! – мамин голос засиял. – Надо же: ты помнишь. Мы жили там в коттеджных домиках прямо на берегу искусственного озера. Веранда выходила на камышовый берег с пристанью, а окно комнаты – на дорогу и островок старого еврейского кладбища за ним.

– Да, это место тебе очень нравилось. Ты много про него рассказывала. Как прикармливала двух лебедей и подранка-селезня крошками, как ходила пешком до станции по тропинке между могильных холмов и склепов, как каждое утро ехала в безупречно чистых скоростных вагонах до Варшавы, где с вокзала вас забирал микроавтобус с кондиционером и вёз в проектное бюро на Банковскую площадь.

– Почему ты об этом вспомнил?

– Вспомнил. Просто вспомнил. – Я поискал глазами белобрысую, но не нашёл её в толпе. – Помнишь, на обратной дороге, уже вечером, голодная, ты перехватывала в кафетерии, на кампусе, где тебе на сдачу давали сладости…

– Конфетки-тянучки, – улыбнулась мама. – Удивительно! Кажется, это было только вчера, а прошло столько лет. Кстати, сколько? Десять? Больше?

– Да, – на мгновение я задумался. – Мне было семь. Тогда я ещё не знал, что конь ходит буквой «Г».

– Что, алло? При чём здесь конь?

Неожиданно сухо защёлкали петарды где-то над ухом, сыпался и хрупал веер разноцветных римских звёзд.

– Ма, извини, не могу говорить! – изо всех сил закричал я в трубку. Залпы салюта заглушали голос настолько, что я с трудом слышал самого себя. – Здесь слишком шумно. Перезвоню, как смогу.

Скомканный телефонный разговор продолжать дальше было невозможно. К пиротехническому шоу подключились шутихи. Они завывали диким зверем, разбрасывая в стороны конфетти и серпантин. Зрители посрывались с мест, обступив фейерверк тесным полукругом, восторженно рукоплескали. В шапку для сбора денег – старомодный котелок с элегантной лентой из атласа – посыпалась звонкая мелочь. Я протиснулся сквозь толпу и вывернул из кармана в «шапку» все бумажные деньги, а, чтобы не разнесло ветром, припечатал сверху голубой пиалой.

Когда я почти выбрался на бетонную кромку пустынной набережной, набив полные кроссовки острых камней, меня неожиданно тронули за плечо. Я обернулся. Переводя дыхание, передо мной стояла белобрысая. В шагах двадцати от неё переминался с ноги на ногу исполнитель номера с кубом – Пашка в фиолетовых шароварах, в бусах и косичках-дредах.

– Я тебя искала! – выдохнула она и упёрла руки в колени, громко выдохнула. – Еле нашла!

– Ах да! Если ты про пиалу, то она в шляпе.

– Что? Пиала в шляпе! Ой, я про неё совсем забыла. Мог бы оставить себе. Но всё равно спасибо, что вернул.

– Да не за что! – я смущённо улыбнулся. – Ну… я пошёл?

– Подожди. Ты не спешишь? Можешь задержаться? – в отчаянии она заломила руки и виновато улыбнулась. – Ты не подумай ничего такого, просто я решила, что тоже могу тебя кое-чему научить… У меня хотя опыта немного, но под рукой всегда есть – та-дам! – Пашка.

– Можно просто Паша, без тадам! Да, ты, друг, ничего такого не думай!

– Я ничего такого и не думаю. Могу и задержаться.

– Правда? Здорово! – Она протянула мне руку. – Тогда идём!

Глава 7

Пришла пора, мы подросли,

И в кузню страшную вошли,

Огонь раздули в очаге,

С тяжёлым молотом в руке,

Презрев жару и темноту,

Мы для себя куём беду.

Адам Варашев

– Вы не будете против, если я закурю?

Ким, наконец, поднял глаза и отложил на самый краешек стола ворох смятых листов. До этого он, подпирая лоб ладонью, бегал глазами по мелким строчкам и медленно тонул в каких-то своих небыстротечных мыслях. За последнюю четверть часа он не проронил ни слова.

– Я думал, ты не куришь!

Он устало откинулся на спинку стула и со звериной тоскою смотрел на зарешеченное окно размером с тетрадный разворот. Где-то там пугливо качалось солнце, исчахленное до полусмерти хмурой подмосковной осенью.

– Так и было… до всего этого! – Ким многозначительно обвёл взглядом помещение и откашлявшись, заклегтал, подражая какой-то птице: – Тукан! Тукан! Тука-аан! Товарищ сержант! Не в службу – в дружбу, угости сигаретой.

Угол закопошился. Дремавший на стуле конвойный чутко среагировал на собственное прозвище, мотивом которому, по всей видимости, служил нос, разительно схожий с клювом тукана – длинным, с высокой переносицей, горбинкой и хорошо очерченными ноздрями. Впрочем, типично армянский нос не уродовал хозяина – нос очень гармонично сочетался с чертами лица, такого же типично армянского. Тукан лениво открыл один глаз, пытаясь проявить к происходящему скромный живой интерес. Потянулся, зевнул. Гулко, со стуком упал с коленей журнал регистрации посещений.

– А лаваш тебе с сыром не принести, дорогой? – медленно, без злости, но с угрюмой хмуростью процедил он, подтягивая за корешок похожий на подранка учётный документ. – Совсем озверел? Курить здесь не положено.

– Тукан, да не палево. Дай сигарету!

– Что мне с тобой делать, зэка? – проворчал сержант, но всё же полез в карман и небрежно швырнул в воздух початую пачку. Та перелетела по дуге полкомнаты и шмякнулась на стол. – Только в форточку кури! Понял?

– Да понял, – Ким распатронил пачку: достал зажигалку, две сигареты, одну заложил за ухо, вторую жадно раскурил от крохотного, нервного на сквозняках огонька. Скрипнул стулом, подошёл к окну, разлинованному крест-накрест арматуринами, чванливо выдохнул тонкий дымок сквозь прутья.

– В общем, конечно, странную историю вы доите.

– Не понял: что это значит?

– У вас повсюду расставлены несущие слова, такие, знаете, фундаментные, опорные, на которые вы пытаетесь уложить чью-то другую историю, на мою мало похожую. Вот эта другая история, что вы здесь пишите, – Ким указал дымящейся сигаретой на веер листов, оставленных им на щербатой столешнице, – с жизнью контактирует, я не спорю, но при этом она не жизнеподобна, то есть не подобна моей жизни. Понимаете?

Я неодобрительно цокнул языком.

– Не понимаю! Что ты имеешь в виду, когда говоришь, «другая история»? Чья «другая»?

– Ну уж точно не моя, – хрипло рассмеялся Ким. – Вот, к примеру, последняя, вернее, крайняя глава. В самом начале пишете, что выпал первый снег. А потом про какую-то стирку пишете, про стихи, про поэта, эти стихи написавшего. Я же этого не говорил. Я даже фамилию поэта, о котором вы пишете, не слыхал.

Я покосился на Тукана, но тот безразлично надвинул фуражку на кончик своего породистого носа и ритмично посапывал, обмякший безвольным телом на стуле.

– Ким, ты сейчас три или четыре раза подряд повторил слово «писать».

– Это плохо?

– Нет, почему? Просто акцентирую твоё внимание! Ты всё правильно говоришь: писать, но не записывать. Если я буду записывать за тобой слова, то получится не литература, а стенограмма.

Я поворошил страницы, выискивая нужный абзац. Нашёл, зачитал вслух:

– В один из таких вечерних променадов на моих глазах сотворилось эпическо-лирическое чудо, столь любимое поэтами. Большая воскресная стирка, как писал Филатов, случилась именно в воскресный день, что было символично. Падающий снег, ставленник надвигающихся заморозков, усыпал пригорки, замарывая свежей побелкой бархатную черноту голой красносудженской земли.

– Да, вот это «другая» история – ваша история, ваш эпический-лирический реализм с всякими сладко-сиропными прикрасами.

– Здрасьте, приехали! Извини, но у нас не протокол судебного заседания, если ты об этом. Нельзя писать правду, ограничиваясь средствами реализма. Вообще, писать стерильную правду нельзя. Во-первых, днём с огнём не сыщешь, а во-вторых, себе дороже будет. Иногда надо солгать физически, солгать лирически, чтобы заполнить эти пузыри, лакуны. Ты вспоминаешь про первый снег, и в моей голове сразу возникает этот образ болезненной белоснежности, как противопоставление тому быту, о котором ты рассказываешь. Ну?

– Хорошо, допустим, но тогда ваши пузыри я и должен заполнять. В образе болезненной белоснежности только слово «болезненность» подходит. Остальному пинок под зад.

– Ты слышал что-нибудь про тюнинг текста? Тот самый случай. Подтягивай, а не выкидывай, иначе пузырь так и останутся пузырём.

– Хорошо, ладно. – Ким съёжился, затянулся сигаретой, жадно глотая токсичный дым, поднял на меня воспалённые глаза. – Этот город насквозь покрыт зудящими, чесоточными, кровоточащими струпьями.

– Это же просто удивительно точно! Прекрасный образ. Оставим его на перспективу. Понимаешь, литература не должна быть жизнеподобной, она должна подчиняться определённым законам жанра. Если в жизни нет места лирике, то на страницах книги она непременно отыщется. Хотя ты, безусловно, в чём-то прав, – я перевёл дыхание, закончил мысль: – Иногда трудно выбить из прозаика поэта.

– Я разве против поэзии? – удивился Ким. – Наоборот. Если хотите знать, я думаю, стихи – это высшая форма словотворчества, квинтэссенция прозы, всех её литературных жанров. Мир, как остросюжетный роман – организован по неким законам жанра. Люди часто попадают впросак, не понимая жанровых закономерностей. Другое дело, что эти закономерности решительно бесчеловечны и, как мне кажется, решительно не познаваемы человечеством.

– Если наша вселенная где-то прописана, то человек – это определённо персонаж, – заметил я. – Персонаж не может знать законов жанра, на то он и персонаж. Чего не скажешь о Повествователе.

– Иногда повествователь и сам немного потеряшка в том смысле, что не знает, перед ним большое эпическое полотно и большая ответственность. Чередует периоды творчества с периодами затишья. Иногда уходит с головой в работу, а иногда запирается где-то один и тихо ненавидит мир.

– Нет, я думаю, он прекрасно понимает, его молчание достойно ада, только поделать ничего не может с этим.

– Как бы то ни было, в такие моменты мир сам по себе, сам за себя.

– Мы сейчас говорим об одном и том же Повествователе?

– Ну, а вы как думаете?

– Не знаю. Я запутался.

– Это только подтверждает ваш диагноз. – Ким докурил и швырнул окурок в окно, вернулся на своё место, сел напротив и внимательно посмотрел на меня.

– Какой диагноз?

– Персонаж не может знать законов жанра, на то он и персонаж.

– Не люблю постановку заочных диагнозов. – Я растёр затёкшую шею. – Ну и опять-таки, это твоя теория, не моя. Мне комфортнее сосуществовать в ипостаси нарратора.

– Почему вас так тянет писать? – задал Ким неожиданный вопрос.

– Это чертовски непросто выразить словами.

– А вы попробуйте!

– Ну хорошо, – я крепко задумался. – Наверно, это такой способ бороться со смертью. Мы же все её боимся, она – неизбежность. Наше тело тленно, но не мысли. Их можно положить на бумагу, размножить – и они останутся. Поэта нет, но есть его большая воскресная стирка, она жива в моей голове, теперь она будет жить и в твоей. Таким образом, я спасаю всё, что рано или поздно умрёт. Всё о чём я напишу, будет жить вечно.

– Вы считаете, что все мысли надо сохранять для вечности?

– Нет, конечно. Не все, только самые абсурдные.

– Наслаждайся абсурдностью нашего мира, так меньше болит, – медленно, по памяти процитировал кого-то Ким.

– Интересная мысль. Откуда это?

– Из одного фильма, где герой отрефлексировал уход жены весьма изящным способом – через свой писательский талант.

– Это была кинолента из Татиной коллекции?

– Нет, нет, – поспешно возразил Ким, оторвал взгляд от окна и растерянно глянул куда-то поверх меня.

– То самое чувство, когда залез с ногами на стол, а тебя просили снять обувь ещё в прихожей.

– Док, пожалуйста, не надо здесь психоанализа и вопросов вроде «Ты хочешь поговорить об этом?» Всё о чём я хочу говорить, я говорю.

– Тогда я напомню твои же слова. При первой нашей встрече ты говорил, что будет больше пользы, если я смогу тебе довериться. Ради этого ты даже устроил испытание, которое я достойно выдержал. Мне надо знать, что ты хочешь от меня, от текста. Пока я не пойму, мы не сработаемся.

– Я лишь хочу чётко дозировать моё присутствие в этом тексте. И я хочу, чтобы вы не боялись называть вещи своими именами.

– Ты хочешь уверенности в том, что мир лежит действительно во зле? Ведь ты же зол. Ты хочешь слышать только зубной скрежет, потому что скрежетать зубами – то единственное, чему тебя научили здесь за четыре с половиной года. Но что дальше? Что будет дальше с этим мясом, нервами, пропитанными твоею желчью, твоею ядовитостью? Кому ты хочешь впарить это острое сочувствие на кончике ножа?

Ким молчал.

– Ну хорошо, – сдался я. – Тогда закончим на сегодня. Расшифрую дома записи, на выходные начну следующую главу. Думаю, увидимся не раньше вторника.

Я загремел стулом, приподнялся.

– Постойте! – он остановил меня едва уловимым движением руки. – Погодите же. Поймите, я не иду на поводу у собственных желаний, но есть что-то, что невозможно выразить словами, оно глубже, дальше всех пределов человеческого понимания.

– Ого, сильно сказал. Ты всё-таки попробуй…

– А вы, оказывается, злопамятный человек, – Ким улыбнулся. – Хорошо. Назовём это попыткой собственного оправдания.

– Значит, задуманная книга, – я сел обратно, – твой оправдательный приговор?

– Да, вы были правы, допуская раньше эту мысль. Только приговор не для правосудия. Он для совести, для покаяния.

– Покаяния перед Богом?

– Скорее, перед людьми.

– Перед матерью?

– И перед нею тоже.

– Поправь, если ошибаюсь, но покаяние – это раскаяние в совершённых деяниях. То есть ты свою вину не признаёшь, но готовь покаяться?

– Говорю же, это невозможно выразить словами. Что бы я ни сказал, это будет диссонансом, нарушением гармонии.

– Гармонии?

– Да: истины, гармонии, свободы души, чего угодно, любого свойства, которым обладает справедливость.

– Справедливость, – повторил я, – слово-то какое громкое, неосторожное, совершенно дурновкусное. Да ты, брат, просто мастер жанра. Вот только не пойму, какого? Я знаю, совершенно точно, жизнь научила, что человек нуждается в сострадании и утешении больше, чем в кондовой правде. Её, вообще-то говоря, нет, это ещё Пушкин подметил. Нет правды на земле, но нет её и выше. Нет правды – нет и справедливости, нет соответствия деяния и воздаяния. Но! – я хлопнул по коленям, – вижу по глазам, что для тебя это недоказуемое утверждение. Всё правильно, всё верно, всё приходит с опытом. Так что вытаскиваешь на поверхность все эти свои кровавые, чесоточные струпья, отдираешь коросту и наслаждаешься болячкой. Разве не в этом смысл?

– В чём смысл? – не понял Ким.

– В душевном недомогании. В патологии. В конце концов, разве мы не сами кузнецы своих несчастий?

К своим тридцати пяти я утвердился в мысли, что никакое наше мнение о человеке не может быть совершенно беспристрастным и непредвзятым. Слова «правильно» и «верно» здесь неуместны: правда и вера у каждого своя. Из драматургического курса, факультатива, который посещали от силы десять человек, я вынес сверхценную идею, что линия героя – не движение по прямой от архизлодея к святоше, а бесконечные флуктуации в окрестностях критических значений. Мне хорошо запомнились слова преподавателя Тихона Лукича Щура, человека плотного сложения, даже ближе к мощному, чуть полноватого, страдающего одышкой и кашлем из-за двух выкуриваемых в день пачек папирос. Подлинный герой всегда амбивалентен, говорил он, потирая массивные запястья холёных рук и прохаживаясь вдоль жиденьких рядов присутствующих.

Смысл теории Щура заключался в том, что беспримесные, насквозь цельные амплуа отпетого мерзавца и агнца божьего не жизнестойки.

– Ну, а как же гротеск? – вставлял свои «пять копеек» Коля Гершман, забавляясь тем, что всегда успешно сваливал дискуссию, маломальский спор в словесное сражение, воспринимая любые прения, как личный вызов. – Есть много примеров обратного в классической литературе.

– Штаммы таких героев, – соглашался умный, хитрый Щур, – устойчивы в среде гротеска. Гротеск драму обогащает, но и перевоплощает, делает её буффонадой, что не всегда на пользу жанру. Драма – это не карикатурка, не феерия. Это бесконечный дуализм героев в поиске ответа, это и симпатия, и антипатия в одном флаконе. Это очищение через эмоции, а эмоции не могут быть стерильными. Вот вам пример! Сегодня на занятии я не досчитался семидесяти студентов. Прикажите их считать злостными прогульщиками? Да нет! Не всё так просто. Прогул – только повод для основной сюжетной перипетии, где выбор – всего лишь разрешение неопределённости и некое намерение. А вот злое оно или доброе – чёрт его разберёт. Весь фокус в том, что один и тот же поступок может оказаться хорошим для одного и плохим для другого. В этом нет глубокого символизма или какой-то морали, просто такую фабулу диктует сама жизнь, и, если вы ей, как автор и творец, не следуете, вас могут обвинить в притворстве и фальшивости.

Не скажу, что слова Кима сквозили неискренностью, но отчего-то мне хотелось воскликнуть по-станиславски легендарное: «Не верю!» Кстати, нет и не было единого мнения о том, что хотел сказать сам Станиславский своим афеизмом, но лично моё неверие шло от бумажной, будто бы надуманной метаморфозы Наркисова – того самого незамаранного действительностью путешествия героя от архизлодея к святоше. Мне, крепко усвоившему урок Щура, это навевало обострённо-тягостное чувство, которое испытывает любой человек, ещё не уличивший собеседника во лжи, но знающий почти наверняка, что сказанное – враньё.

Истина была столь же важна, сколь необходима. Возможно, Ким сам не отдавал себе отчёта, насколько значимо знать всю правду человеку, пишущему – а не записывающему! – от твоего имени целую историю. Сегодняшняя встреча – пятая по счету – была ознаменована первыми робкими обсуждениями и даже критикой в мой адрес. Это ещё не было дискуссией, но всё шло к тому, что очень скоро она будет – и весьма ожесточённой. Коле Гершману, безусловно, пришлась по нраву такая картина маслом. Но Коли Гершмана здесь нет, Коля после института уехал работать в израильский «ALEF magazine», и, слава богу – есть возможность ездить, отчего не ездить. Я же, не обладая деловой хваткой, журналистской интуицией и беспрекословным следованием фактографичной букве, с трудом вживался в роль жизнеописателя.

Всё же я вытребовал усугубить историю дома на Авиаторов 17, попросил Кима рассказать подробней об общежитском теремке и его обитателях. Острыми зубами Ким стягивал суконную вачегу с пухлой от мороза и работы ладони, грел о едва тёплую батарею. Жилы на шее натягивались, крылья носа выразительно подрагивали, а тёмные сливы глаз наполнялись туманом непрошеных воспоминаний. Его подробный рассказ принял достойный вид урока краеведения. Незаметно мы перекочевали к дому номер 19. Минут десять мы запальчиво спорили о том, имел ли место геройский поступок красноармейца Сулагубова. Его неоднозначная фигура привлекла моё внимание. Не доспорившись до истины, я не унялся – сделал пометку заглянуть в архив Ленинки на предмет всех обстоятельств дела. Так ведь не поленился – заглянул. Впоследствии пришлось признать: подвиг, правда, сильно приукрашенный, воспетый типично в духе советского промоушена, был. Об этом красноречиво говорили две передовицы, три некролога и один короткий рассказ публициста Агафонова в ежемесячнике «Тридцать дней».

Ким с удивительной точностью и ясностью излагал на диктофон события пятилетней давности, так, словно происходили они вчера или на прошлой неделе. С молчаливой отстранённостью я слушал его, настроенный миролюбиво, мрачно миролюбиво, иногда задавал сухие вопросы, но по большей части скучал в окно. Я не чувствовал сопричастности к его истории, но на обратной дороге, набирая в грудь побольше потной духоты электрички, торопливо, по горячим следам, начинал работу над текстом. Отмежёвывался от внешнего мира наушниками-пуговками и прогонял фонограмму по несколько раз, сепарируя от словесного мусора перлы и конфетки. В классификации всё того же Щура именоваться первыми могли кошерные словечки-фразочки, имеющие сокровенную глубину подтекста. Вторым носить монументальный смысл, строго говоря, не требовалось. Они ласкали слух и радовали глаз глянцевитой хрустящей обёрткой, обсыпанной золотинками из крашеной фольги, внутри которой прощупывалась мягкая липкая масса – марципановая или соевая, вкусная или не очень. Сочетание изящного плетения словес с их большим удельным весом Тихон Лукич обзывал божественной семемой и относил к разряду сверхпоэзии, поскольку сверхпоэзия и есть литература, ужатая до беспредельной упрощённости, до сермяжности, в которой кроется истина как таковая.

– Но это, братцы, за пределами добра и зла, – парировал мастер. – Такие штуки не роятся тысячами в голове. Их добывают не потом и кровью, а душевной болью и сбыточными грёзами.

Я после у одного харьковского поэта-современника находил в стихах подтверждение щуровской метатеоремы. Он писал:

Сермяжность правды в горле, словно ком,

Как мне извлечь всё то, что накопилось?

Судьбы моей незыблемый закон —

О чём мечтал до боли… не случилось.

Бессмысленно отрицать, что полифонию божественного хора не суждено было услышать и самому Тихону Лукичу. Выпустив тощий, на скрепках, сборник стихов, накропав следом второй, так и не созревший до издания, он целиком и полностью посвятил себя теории, не совладав со стезёй эмпирика. Его преподавательская деятельность отсекала любую возможность побороться за право стать великим. Кому, как не ему было знать, сколь колоссальна гора Олимп, на которую надо взобраться. Мы же, желторотые, сопленосые юнцы, конечно, не понимали всей головоломности и тернистости дороги, мечтали по-своему – честолюбиво, безрассудно, самонадеянно, а потому глупо и безнадёжно.

Хуже самонадеянности только отчаянность, которая заставляет прыгать на стену, разбивая локти в кровь, падать навзничь и глядеть в упор с окровавленной ухмылкой в свинцовую непрозрачность снулого, закисшего неба. Жизнь, полная всех её стробоскопических мгновений, со звериной ловкостью, ускользает от яростного взора неофита. Пока мы молоды, мы пытаемся доказать миру, что то, что внутри нас, важно, только если оно заставляет нас что-то делать. Нам хватает лютости и безалаберности на первый шаг, на второй, может, на третий и четвёртый, мы терпеливо ждём, когда начнём глиссировать, но вместо того с элегантностью коровы скользим на месте – неловко и смешно. Исполняя круговые пассы, тщательно оберегаем себя от любого голоса критики, потому что где-то глубоко в наших писательских сердцах знаем горькую истину: один из худших способов тратить свое время – усердно трудиться над тем, что совсем не надо делать. Взрослея, становимся чуть более корыстными, и полагаем, что монетизация музы (а почему нет?) может ставить знак «равно» напротив слова «надо». Постепенно достойная оплата подменяется куда более скромным прибытком, что всё же глобально не меняет сути вещей, по-прежнему аппроксимируя знак равенства.

Так было все тринадцать книг, что я писал под брендом Лунина. И все тринадцать книг я бросал на полпути. Я не видел результата, но вспоминал о выплаченных гонорарах. Что ж, думал я, у меня есть для тебя хорошие новости и плохие новости. Хорошие – ты уже не бросишь это дело на полпути, а плохие – у тебя нет выбора. И я выполнял план, заканчивая работу в срок. Снова. И снова. Тринадцать раз.

С начала нашей с Кимом дружбы, которую уместней было бы назвать альянсом на основе формальных обязательств, я часто задавал себе вопросы, вроде тех, что можно отнести к разряду провокационных, а потому определённо неудобных. Например, что побуждает тратить время и вкладывать силы в замысел, пока не имеющий чётких очертаний? Или – куда, в какой неведомый финал уволочёт меня поток пришлых мыслей, надиктованных рассказчиком? Правильных ответов я не находил, хотя какое-то время прикрывался оберегающей гипотезой о личной меркантильности. Может, вначале так оно и было: в этом всеобъясняющем суждении я без труда узнавал себя и предлагал – уже традиционно – две новости. Хорошая заключалась в том, что я не сексист, не расист и не садист. Я не алчен, трудолюбив и восприимчив к чужому горю. Уважаю старших, исполняю обещания, искренен, немного сентиментален, что всё же не мешает быть рациональным и логичным в своих поступках. Под всем этим я мог подписаться без ложной скромности – человеком скромным я не был точно. Плохая новость заключалась в том, что при таком ассорти положительных качеств, со мною определённо что-то было не так. Иначе я не мог объяснить воздействие сеансов лично на меня. На этот, четырнадцатый по счёту раз, моё «надо» вдруг стало каким-то внештатным, обособленным и нестандартным, не укладывающимся в рамки прежних «должен», «нужно» и «приходится». Дикая, а вместе с тем счастливая мысль окукливалась в подсознании всё это время, чтобы расколошматить кокон и выпорхнуть наружу хорошенькой мохнатой бабочкой: процесс – это и есть результат. Удивился: я никогда бы не узнал, даже не представил себе этого до встречи с Кимом.

Картинка происходящего – уже на мониторе, дома – выстраивалась мною с буквоедством, достойным въедливого формалиста. Переписывал по несколько раз, гранил каждое слово, знак препинания, пока не оставался доволен результатом. Что-то тянуло незаметно в водоворот истории, увлекая вирами и коловоротами на дно. Не скажу, что вдруг, но постепенно, где-то к прошлой встрече я почувствовал тот самый смак, какой бывает от огненной остроты блюда, когда уходят первые жгучие ощущения и появляется утончённый пряный вкус. Вначале – мне так казалось – возникло экзальтированное восприятие точной организации порядка слов. Нечто похожее я испытывал, прибегая к случаю ухватиться словами за жизнь, дать ей проклюнуться робкой поэзией собственного сочинения. Способность получать удовольствие от фонетики, от звукоряда стиха с одинаковым эффектом достигало прозы. Иногда я ощущал ритм хорошего рассказа, и моё сердце подстраивалось под него, начинало биться чаще. Расписывая в красках историю Кима, я временами мог слышать унылое безмолвие железистого болота в пойменных, скошенных лугах или утробные, чавкающие звуки работающей помпы, отхлёбывающей глинистые воды в разверстых ямах окраин города. Ощущать густой дегтярный запах циклопических тоннелей штолен, не выветривающийся на сквозняках годами, любоваться с трапеции моста грубым, с йодистым отливом стеклом цепенеющей в первых заморозках реки, или ловить кожей, стоя у подножия кургана, трепетные снопы солнечных лучей, пропущенных огненными шелковинами сквозь столбы и опоры линий электропередач, размежёванных на лоскуты делянок, сквозь сухие венчики разлапистых елей, кучкующихся на оскаленной зубчатой верхушке, сквозь непонятные и неопрятные заржавелые механизмы, сваленные трухлявыми останками у чёрных зевков пещер. Голова ломилась от долбящей затылок боли, когда доходил до описания недуга Кима. Бил озноб, глаз «мылился», рука делалась вялой настолько, что приходилось на время откладывать работу и «выздоравливать». Но вскоре я понял, что ошибался, точнее так: мне хотелось верить, что я слышу ритм по-настоящему хорошей, крепкой прозы, ноя не был уверен, что таковую создаю. Моё мнение «складывателя слов» оказывалось никуда не годным: я воспринимал свой текст не как читатель, а как писатель. Точно так же мать, сравнивая своих чад с другими, не может воспринимать родное дитя беспристрастно и непредвзято. Её чертенята всегда будут ангельскими душками.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?