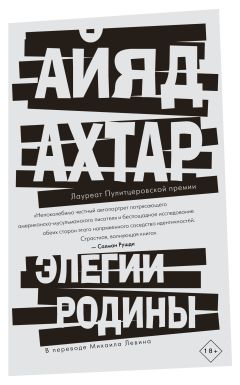

Текст книги "Элегии родины"

Автор книги: Айяд Ахтар

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Был девяносто первый год, и Джордж Г. У. Буш принял роковое решение вмешаться в дела режима, который США установили и поддерживали почти тридцать лет. После прихода аятоллы к власти в Тегеране американцы еще сильнее поддерживали Саддама Хусейна, чтобы создать слабость на западном фланге Ирана. Иран и Ирак воевали восемь лет, в конце концов Ирак победил в этой американской войне чужими руками – и, естественно, пришла для Америки пора избавиться от своего «друга» в Багдаде.

Оставление Афганистана и первая иракская война ясно дали понять: все слова американцев ничего не значат, все их обещания – ложь. Если ты платишь кровью, чтобы помочь им соблюсти свои интересы, они тебя заваливают деньгами по горло и приглашают в Вашингтон, где твои бурнусы и куфии реют как флаги свободы. Когда ты пытаешься соблюдать свои интересы – тут же твой ислам становится отсталым, неправильным, протестным – и вообще поводом тебя убить. Предупреждения об американском влиянии не несли ничего нового для мусульман Леванта и его восточных соседей, и некоторые давно уже настаивали на сопротивлении, насильственном или нет. Для многих других первая Война в Заливе была моментом истины и влила свежую кровь в старое утверждение, что доброжелательность Запада – хищная, и что вестернизация будет стоить мусульманам их земель, их веры и их жизни. Усама бен Ладен был всего лишь самым яростным, самым пристрастным выразителем этих взглядов, которые имели (и продолжают иметь) глубокую поддержку в значительной части мусульманского мира. Характерный штрих: над головами пациентов, ежедневно толпившихся в приемной пешаварской клиники Латифа, висела в рамке фотография священной мечети в Мекке, а рядом с ней – портрет бен Ладена.

Откуда я это знаю? По «Си-Эн-Эн» видел.

В конце июня девяносто восьмого мой отец ехал домой с медицинской конференции в Ки-Уэст. У него была пересадка в Атланте, и надо было убить некоторое время перед рейсом в Милуоки. Устроившись в баре возле своего выхода, он глянул на экран и был поражен именно так, как вы можете себе представить, когда увидел фамилию и портрет своего близкого друга и товарища по медицинской школе. Бегущая строка сообщала: «убиты шпионы террористов». Отец попросил бармена включить звук. Потом вынул телефон и позвонил домой матери. А потом позвонил мне.

Репортаж сообщал, что двое братьев, предположительно шпионивших в пользу некоторой мусульманской террористической сети – ее еще не начали называть выбранным ею именем Аль-Каида, – убиты в двух рейдах, из-за которых возникли дипломатические осложнения с Пакистаном. Было неясно, кто осуществил эти так называемые рейды, которые, как отцу еще предстояло узнать, состояли просто в том, что Латиф и Манан, оставшиеся в это майское утро у себя дома, получили каждый пулю в висок. (По словам отца, в Пакистане широко разошлись слухи, что это излюбленный способ ЦРУ для местных политических убийств). В репортаже «Си-Эн-Эн» показывали неприметное двухэтажное здание клиники, а еще – выцветшие горохового цвета стены приемной, полной пешаварских бедняков – в основном женщин с детьми. Камера задержалась на портрете бен Ладена. Для «Си-Эн-Эн» это явно была ударная деталь, подводящая к общему смыслу репортажа: орды невежественных темнокожих бедняков стекаются к злобному манипулятору, обращающему их гнев против сил свободы и надежды.

Что Латиф был американским гражданином, в репортаже упоминать не стали.

Мать обезумела от горя. Она слегла и несколько дней не выходила из своей комнаты. Отец встревожился и просил меня приехать домой. Я послушался, но мое присутствие ее никак не утешило. Она не хотела утешаться. Возникновение нарастающего антиамериканизма матери я отношу к этому лету, к тому лету, когда в ответ на нападения на два посольства США в восточной Африке Билл Клинтон разбомбил фармацевтическую фабрику в Судане. Когда мать – сама врач, выученный в третьем мире, – узнала, что на этой фабрике делались все до последней унции противотуберкулезные медикаменты Судана, она особенно вскипела. Она и без того уже презирала Клинтона за шашни с Моникой Левински, а налет на фабрику случился через три дня после катастрофического обращения Клинтона, когда он признался, что про этот свой роман все время врал. Мать в этой последовательности событий увидела убийственный цинизм: американский президент, подвергшийся политической осаде, отвлекает внимание страны, убивая мусульман.

В последние недели того августа она писала в дневнике об Америке как о чужой стране, стране, которую она не узнает и которая ей не нравится. Они писала с горечью, даже со злостью, и когда писать об этом стало ей мало, она взяла телефон и выгрузила все это на меня:

– Не понимает, что такое «сейчас». Это что еще за чушь?

– Он не совсем так сказал.

– Он именно так и сказал.

– Он имел в виду, что говорил о настоящем времени. Формально говоря, в тот момент, когда он произносил эти слова, он не находился с ней в отношениях.

– Я не идиотка. Я знаю, что он имел в виду.

– Я же и не намекал, что ты идиотка, мам.

– Юридическая чушь!

– Но он же юрист. Они оба юристы.

– С этим толстым носом и толстой женой!

– Не совсем понимаю, какое это имеет отношение…

– Клинтон – лжец. Врать насчет того, совал ли он свою сигару туда, где ей не место, – это одно дело. А убивать людей по всему миру, лишь бы отвлечь людей от своего вранья, – совсем другое.

– Я не знаю, это ли он делает…

– Он делает именно это!

– Мам, они взрывали наши посольства.

– А они взялись вот так ниоткуда, да? Когда ты людей прижимаешь, прижимаешь, пользуешься их добротой и надеждой, используешь их как орудия и потом выкидываешь, чего тебе ждать? Что они тебе будут розы посылать?

– Это одна точка зрения.

– А какова другая?

– Это политика. Тут друзей нет, тут все используют друг друга.

– Что ты хочешь сказать конкретно?

– Пакистан брал деньги. Брал годами. Что ты всегда мне говоришь? Не проси ни у кого денег и не бери, если тебе их предлагают. К ним всегда привязаны веревочки.

– Веревочки были – победить русских.

– Очевидно, среди этих веревочек было и не взрывать посольства США.

На том конце повисла пауза.

– Ты не тот, – сказала она наконец.

– Я не кто?

– Ты не тот ребенок, которого я вырастила.

Никогда я от нее такого не слышал. Но покорная грусть в ее голосе подсказывала, что эта мысль для нее не нова.

– Может быть, потому что я уже не ребенок. Мне двадцать пять лет.

– Латиф был прав. Чем дольше мы тут живем, тем больше забываем, кто мы.

– Дядя Латиф мертв.

– Ты думаешь, я этого не знаю?

Голос прозвучал резко и уязвленно.

– Я только хочу сказать, мам, может быть, лучше все-таки быть живым?

– Когда мы тебя во время войны водили в масджид, ты первый клал свои деньги в коробку для моджахедов.

– Я всегда считал, что это на помощь дяде Латифу.

– И сочинение, которое ты написал в школе…

– Сочинение?

– Про Каддафи.

– Мам, это же были средние классы…

– Ты его назвал героем.

– Потому что ничего не знал.

– То, что ты знал тогда, лучше того, что ты знаешь сейчас.

– Нам обязательно об этом говорить?

– Он был единственный, кто возражал Западу.

– И поэтому взорвал тот шотландский самолет? Убил всех его пассажиров? Чтобы возразить Западу?

– А ты не подумал, что они наших людей убивают каждый день? Посмотри, что они сделали с Латифом, который делал для них грязную работу. Он был их гражданином! Можешь ты в это поверить? Что они убивают своего гражданина, который за них сражался?

– Может быть, уже нет?

– Что «уже нет»?

– Больше за них не сражался. Это могло измениться. Может, в том и причина…

Она меня оборвала тем же уязвленным голосом, только еще резче:

– У них смелости не хватало посмотреть в лицо смерти, так они нас заставили это делать. А потом выбросили, когда получили, что хотели. – Она сделала паузу, я молчал. Когда она заговорила снова, голос ее был тих, но она кипела: – Этот человек был прав. Наша кровь дешева. Они всем вокруг талдычат насчет прав человека, но сами на них плюют. Смотри, как они со своими черными обращаются.

– Мам!

– Натравливают нас друг на друга. Заставляют нас проливать кровь друг друга. Точно как англичане.

– Мама!

– Забирают все, что у нас есть. Нефть, землю. Обращаются с нами как с животными.

– Мама…

– Он прав. Они заслужили, что получили. И то, что еще получат.

Последние слова стали репликами, которым предстояло попасть в мою пьесу.

Тот человек, который был, по ее мнению, прав, – это, конечно, бен Ладен.

Позже, после терактов две тысячи первого она уже никогда не признавала, что говорила что-то подобное. Что вполне понятно. Я думаю, мало кто в мусульманском мире мог хотя бы вообразить себе, как страшно будет ощущаться сведение счетов, когда оно настанет. Не только для американцев, но и для тех, кто в мусульманском мире, – тоже. Потому что, как бы ни третировала нас американская империя, осквернение Америки-как-символа, совершенное в тот роковой вторник сентября, всего лишь заново заставило людей осознать всю глубину, всю мощь этого символа. Вопреки хищничеству, лежащему в его основе, этот символ поддерживал и нас тоже. Многие презрительно относились к реакции Америки на это нападение, во всех этих годах мстительной войны видя лишь припадки убийственной злости у страны слишком молодой, слишком защищенной от мира, слишком незрелой, чтобы понимать неизбежность смерти. Но я думаю, что дело обстоит сложнее. Мир смотрел на нас – теперь я говорю как американец – и ждал, что мы поддержим свой святой образ (настолько святой, насколько может быть в нашем веке просвещения). Мы были садом радостей земных, идиллией изобилия, плодородной Аркадией пасторальной мечты мира. Между нашими берегами раскинулось царство убежища и обновления – короче говоря, единственный надежный путь бегства от самой истории. Конечно, это всегда было мифом, причем таким, которому суждено рано или поздно лопнуть. Но все же какова ирония: когда история, в конце концов, нас догнала, не только нам, американцам, – даже не главным образом нам, американцам, – предстояло пострадать от катастрофических последствий.

III. Во имена Пророка.

1.

У меня есть дядя по имени Муззаммиль, который почти все мое детство был известен как «Муз» – результат бессчетных попыток упростить непреодолимые фонетические трудности его имени для тех, кто не имел желания овладеть пенджабским языком. Поскольку дядя иммигрировал в район Сан-Диего в семьдесят четвертом, то в разные времена его называли Маз, Маззл, Мазз, Маззи, Масти, Саммел, Самми, Мори, Марти и Марципал, из чего получился сперва Ал, а потом Алан (я вас не разыгрываю) – ну, и конечно, Муз. Последний вариант был создан коллегой-биохимиком, вновь назначенным в лабораторию в Ла-Джолле, где работал Муззаммиль. Это был итальянец по имени Этторе, и у него были свои трудности с новосветским произношением его имени родом из Старого Света. Вот он и создал кличку, которая прилипла. Чем-то она очень пришлась к месту. Муз[8]8

Муз (moose) – лось. (Англ.)

[Закрыть] был простой крупный мужик с выдающимся римским носом, спадающим к бульбообразному кончику, и плечи у него тоже были опавшие, и да, было в нем какое-то скромное, даже неуклюжее величие. Мы, рожденные в Америке дети пакистанских родителей, тоже с трудом произносили его имя – потому что для нас он, разумеется, никогда не был Музом: наши родители произносили его имя определенным образом, и он предлагал то же самое нам – американским англоязычным детям с разной степенью незнания пенджабского, – со своим чудным трудным акцентом, который звучал, когда он пытался говорить более по-американски. Дифтонги у него становились плоскими в широком скривленном извиве губ, аффрикаты настолько выдвигались вперед, что он, казалось, не мог дойти до конца предложения, не скаля без всякой необходимости зубы. Не составляло особой трудности найти связный и воспроизводимый смысл того, что он пытался сказать, произнося свое имя (мне всегда думалось, что по звуку оно слегка похоже на название патентованного слабительного, что принимал мой отец – метамуцила), но иногда трудно было понять, что он вообще говорит, извлечь смысл из этого супа причудливых жестов и звуков.

Я его любил, все дети его любили. Он был похож на нас: любил погружаться в наши игры, в наши миры. Впервые я увидел его в Пакистане, в деревне отца. Он тогда только женился и приехал со своей новобрачной, Сафией, выразить свое почтение родителям моего отца. Я помню, он мне показал, как ловить птиц корзиной для белья. Мы потренировались на курах, а потом понесли корзину на деревенскую площадь – опробовать ее на попугаях. Каким-то чудом мы поймали зимородка. Муззаммиль вытащил птицу из-под корзинки и отдал мне. И эта синева-электрик и оранжевое пламя было у меня в ладонях как чудо. После мы часто видели Муззаммиля в Висконсине – он бывал проездом, направляясь по делам в Чикаго. Однажды он приехал в Хэллоуин. У нас ночевали тогда дети соседей, и Муззаммиль прокрался в крепость из простыней, которую мы построили в подвале, и наградил нас историей о гибриде – полурыбе-полуребенке, – которого его биохимическая лаборатория состряпала для военных. И это создание, утверждал он, сбежало из аквариума и теперь наводит ужас на мышиное население Ла-Джоллы. Не могу сказать, чтобы что-то из этого конкретно нас напугало, но он так убедительно показывал, как эта тварь ест мышь, что пародийное исполнение этой сцены – всегда с какой-то попыткой изобразить его причудливый акцент – захватило нас, окрестных детей, на несколько месяцев.

Имя Муззаммиль взято из семьдесят третьей суры (или главы) Корана, названной Аль-Муззаммиль – Закутавшийся, если переводить дословно. Глава эта коротка и начинается с описания нашего пророка, закутанного в собственные простыни, исторгнутого гласом Божиим, дабы воспротивиться сну и восстать, проведя оставшуюся ночь в изучении Корана:

О закутавшийся!

Простаивай ночь без малого,

половину ночи или чуть меньше того,

или чуть больше того,

и читай Коран размеренным чтением.

Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова.

Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи

тяжелее и яснее по изложению.

Воистину, днем ты бываешь подолгу занят.

Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью.

Господь востока и запада – нет божества, кроме Него…

[9]9

Когда я учился в колледже, сурой «Аль-Муззаммиль» заканчивался мой список чтения мекканских глав в курсе исламских штудий по истории Корана. Вспоминаю, как сидел в читальном зале первого этажа университетской библиотеки, поднимая взгляд от страниц перевода, который был нам задан, и перед глазами возникал образ моего дяди, ворочающегося в кровати в нашей гостевой комнате, и эта картина смешивалась и сливалась с изображением человека, который с самого детства был для меня Пророком. Само по себе это изображение было некоторой версией человека, которого я знал и который никакого отношения к Пророку не имел вообще. Я его видел в очень раннем детстве в деревне моего отца, и, видимо, отец его любил. Мы стояли возле деревенского колодца, они смеялись, они обнимали друг друга. Помню зеленый шарф на голове этого человека, длинные черные усы над губой, громовой смех, дающий выход радости. Помню, смотрел вверх на жестяную бадью, из которой в глиняный кувшин с меня размером лилась вода. Помню, что его звали Тафи, хотя отец такого человека не помнит. Не могу сказать, почему Тафи у меня в уме стал Пророком, но так вышло. И когда моя мать – или ее сестры, или ее мать, – рассказывали мне истории о Пророке, я в этой роли видел Тафи, и поэтому каждая мысль о Пророке была у меня одета в какой-то вариант этого зеленого шарфа, под носом – закрученные вверх усы, и эта мысль звенела текучей, необузданной радостью. (Прим. авт.)

[Закрыть][10]10

Перевод Э. Кулиева.

[Закрыть]

Муззаммиль, хоть и был назван в честь Пророка, религиозным не был ни в каком смысле. Будучи химиком, он считал, что если доходишь до оснований, то есть до молекул и составляющих их атомов, уже нет нужды в каком-нибудь боге, что мусульманском, что каком-нибудь еще. Сафия, его жена, такой уверенности не разделяла. Помню ее рассуждение в защиту веры как-то на обеде в честь Дня Благодарения – доводы, как я потом узнал, были те же, которые предложил когда-то Паскаль в обоснование правильного выбора. Имя Сафии тоже взято из жизни Пророка. Ее тезка была семнадцатилетней дочерью еврейского вождя племени в Медине, которую Пророк взял себе одиннадцатой женой, перед этим убив ее мужа в битве. Сафия Пророка была, очевидно, весьма красивой женщиной, чего я лично не сказал бы про ту Сафию, которую знал, – по крайней мере, сперва я сказал бы о ней другое: низенькая, пухлая и спокойная, она была переполнена тем, что мне казалось благополучием. По контрасту с тайными бурями в жизни моих родителей казалось, что у Сафии с Муззаммилем все лучезарно-стабильно. Я не слышал ни резких отповедей, ни уязвленного молчания. Казалось, каждый из них искренне чувствует, что жизнь становится лучше, когда в ней присутствует другой. Их влюбленные переглядывания меня удивляли: скромные (или не слишком) взгляды и полуулыбки без повода, когда он, скажем, размешивал сахар в чае, или когда она смахивала со щеки муку, готовя чаппати, или когда они шли шаркающей походкой на наших летних прогулках, держась за руки. Он по вечерам срезал для нее розы с маминых кустов, когда они цвели. Она отрезала цветок от стебля и прикалывала к волосам за ужином. На диване у нас в гостиной они сидели куда теснее, чем когда-либо на моих глазах сидели мои родители – при том что их брак, вне всяких сомнений, был «по любви». В общем, я видел достаточно того, что было между Сафией и Муззаммилем, чтобы понять, когда я стал старше, истинную цену невежественного американского квохтанья на тему браков по сговору: чистейшая чушь. Брак Сафии и Муззаммиля был результатом семейного сговора. Они впервые увидели друг друга накануне помолвки, когда Сафия в сопровождении родственниц вошла в гостиную протереть чайный сервиз, и тогда она и ее будущий жених смогли обменяться беглым взглядом. У этого брака не было совершенно никаких предпосылок стать счастливым, и все же он стал. Хотя Сафия, кажется, действительно верила, что их брак – воплощение некой более устойчивой правды о любви. Это от нее я впервые услышал уподобление браков по любви и браков по сговору чайникам, нагретым до разной температуры: первые уже кипят, но никогда не станут ни капли горячее. Вторые сначала холодны и требуют постоянного применения тепла, но у них огромные возможности с годами нагреться.

У них был один ребенок, которого они назвали Мустафа – излюбленное родовое имя со стороны Сафии, означающее «избранный» – еще один из многих эпитетов Пророка. У меня есть два двоюродных брата и дядя по имени Мустафа. На самом деле из моих двадцати двух двоюродных братьев пятнадцать названы именами Пророка или ближайших к нему людей; среди моих восьми родных дядей и теток это число равно пяти. Имя моей матери, Фатима, пользуется выдающейся популярностью в мусульманском мире, поскольку было дано единственной дочери Пророка от его старшей жены Хадиджи – кстати, так зовут одну из сестер моей матери.

Есть у меня две двоюродных сестры по имени Айша. Первая, Айша Г., работает консультантом в «Мак-Кинси» и живет в Коннектикуте. У нее три дочери, муж на десять лет ее старше, и для него это второй брак. Он белый и работает в финансах, но ради жены обратился в ислам. Таким образом она не то что не была отвергнута родителями за измену вере, но стала редкостной героиней, сумевшей для разнообразия обратить «одного из этих» на нашу сторону. Вторая, Айша М., домохозяйка, мама пятерых деточек, разрывающаяся между Исламабадом и Атлантой, состоящая в несчастливом браке с возлюбленным своей юности. Айшей звали любимейшую из жен пророка, женщину – как нас учит наше предание – великого сердца и ума. Она была дочерью ближайшего сподвижника Пророка, этого столпа традиции, ее безусловной опоры – Абу-Бакра, первого обращенного в ислам не из семьи Пророка и первого, кто возглавил общину после смерти Пророка. Айша – жена Пророка – предмет любви и восхищений. Ее называют Матерью Верных, и, конечно, ее обручение с Пророком в нежном возрасте шести лет (совершение их брака отложили до наступления пубертата в девять лет – когда самому Пророку должно было быть пятьдесят три) было и остается предметом споров и насмешек уже не первую сотню лет. Эта история не вызывала ненужных раскаяний в моей общине до одиннадцатого сентября, когда мы стали осознавать, какими отсталыми мы в свете этой истории выглядим: идеализируем людей, которые не видели ничего особенного в изнасиловании ребенка. Тут мы рисковали не только быть осмеянными, но и получить некоторые физические повреждения. И только тогда споры о надежности ранних источников стали настолько общепринятыми, что сделались предметом обеденных бесед и в моей расширенной семье. Что звучит, в общем, правильно. Никому не придет в голову как-то менять историю, которая тысячелетиями всех устраивала, разве что на это появится чертовски серьезная причина.

Айша М. на шесть лет моложе меня; она – вторая дочь самой младшей сестры моего отца. Помню эту отвязанную девчонку, долговязую и веселую – по крайней мере в отсутствии подавляющей ее старшей сестры Хумы, пресекавшей ее порывы, – которая выросла в кроткую миловидную женщину с более чем узнаваемыми чертами того сорванца, которым она была в то пакистанское лето, когда мне было тринадцать, и мы с родителями навещали семьи их бесконечных братьев и сестер. Однажды, когда мы были в гостях в доме Айши и Хумы, девочки взяли меня с ними играть. У каждой из них была Барби, мне выдали Кена. Хуме было десять, Айше семь. Игра свернула – вероятно, неизбежно, – к вопросу брака. На ком женится мой Кен – на Барби Хумы или на Барби Айши? (Две белокурые куколки отличались лишь нарядами. В те поры совершенно невозможна была коричневая Барби, не говоря уже о Барби в хиджабе). Вопрос вылился в спор о том, кто из них выйдет замуж за их общего отца. Заявки поступали с обеих сторон, Хума раздражалась все больше от неколебимой воли Айши совершить безнадежное – войти в квартет возможных жен отца, и, наконец, старшая сестра объявила окончательным тоном, что женами будут только их мать и она, Хума. И больше никто. Айша уже готова была разразиться слезами, но перед этим она выпалила неожиданно остроумный ответ:

– А мне все равно, потому что я так или иначе выйду за Расуль-И-Пака[11]11

На урду эти слова означают «Святой Посланец» – одно из обычных упоминаний Мухаммеда. (Прим. авт.)

[Закрыть].

Хума засмеялась хихикающим смехом:

– Я тебе уже говорила, не получится. Он умер.

– А мне все равно. Мама говорила, что Расуль-И-Пак женился на Айше, когда ей было девять, и она стала его любимой женой.

– А я тебе говорю, что он умер, тупая башка.

– А мне все равно, я буду так же, как она.

– Какая же ты дура!

– Сама дура!

– Нет ты!

– А вот ты!

Слово за слово, и наконец Хума вырвала Барби из руки сестры и ударила ею о кафель печки. У куклы треснуло лицо. Тогда-то Айша наконец разревелась и выбежала прочь.

У всех членов семьи Айши и Хумы были грин-карты, но лишь через два года их родители решили продать дом в Исламабаде и перебраться в Атланту, где их отцу, работавшему в Пакистане на «Кока-Колу» с конца семидесятых, предложили работу в США в главной конторе фирмы. Они купили дом в Декатуре, в восточной части центра, где с радостью обнаружили активную (хоть и небольшую) мусульманскую общину. В тот первый год Айша познакомилась с Фаруком, тогда десятилетним. Его пакистанская семья эмигрировала из Кении. Я ничего не слышал о Фаруке до тех пор, пока они оба не достигли юности, и не был с ним знаком, пока они с Айшей, уже после двадцати, не объявили о свадьбе. При знакомстве я увидел человека скользкого, неискреннего и относящегося к своей невесте весьма пренебрежительно. Настолько, что это шокировало бы меня в любой день, а не только накануне «самого главного события жизни». Когда я услышал от матери, что Айша несчастна в Исламабаде (они переехали туда вскоре после свадьбы: Фарук считал, что с американским дипломом бакалавра там он быстрее сделает карьеру), я подумал, что тут дело не в Пакистане, а в Фаруке. Надеюсь, никто не подумает, будто я хочу похвастаться своими способностями к дедукции, сообщив то, что мои родственники узнают лишь спустя некоторое время: Фарук был склонен к насилию, иногда и физическому, и Айша это насилие терпела (и скрывала) многие годы. Потому что при всем своем передовом американском мышлении мой отец разрешил бы трудности своей племянницы в самом что ни на есть пенджабском стиле: он бы обратился к какому-нибудь деревенскому родственнику – из тех, что могут собрать компанию и нанести человеку визит, забыть который будет нелегко. Последнее, что я слышал, это что Айша решила круглый год оставаться с детьми в Атланте, а Фарук большую часть времени проводит в Исламабаде.

Но задолго до того, как всему этому предстояло произойти:

Во время репетиционного ужина накануне свадьбы Айша произнесла речь, в которой рассказала историю. (Репетиционные праздничные ужины, изобилующие жареными угощениями и речами, на которых жених и невеста обычно одеты по-западному, все еще не слишком распространенный свадебный обычай у американских пакистанцев. Обычно же время для подобных публичных выступлений – в конце цепочки свадебных мероприятий, во время валимы, когда жених и невеста принимают гостей в качестве уже новобрачных). Айша была одета в поразительный наряд изумрудного цвета, худые как палки предплечья укрывали ряды золотых браслетов, шелестевших при движении. Крашеные хной руки развернули лист с подготовленными заметками, и слегка дрожащие губы поднялись к микрофону. Срывающимся голосом она сообщила нам, что с самого раннего детства у нее всегда было чувство, что она встретит своего мужа, когда ей станет девять. Она не знала, почему она так думала, но вот – думала. И что случилось, когда ей исполнилось девять? А то, что именно в этом ее возрасте ее семья переехала в Декатур. («Бульдоги, вперед!» – добавила она, взметнув в воздух кулак ради приличного количества своих одноклассников, присутствовавших среди гостей). Ей было девять, когда ее семья оказалась за соседним столом с другой местной пакистанской семьей в «Фадтракерз» в пятницу вечером в первые месяцы своей жизни в Джорджии. В тот вечер она поделилась солеными огурчиками с мальчиком, который потом станет ее мужем, – с Фаруком. Сейчас, сказала она, оглядываясь назад, – и тут ее голос дрогнул, 6а на глазах показались слезы, – она знает, что эта встреча была – кисмет. Не могла не быть.

Конечно, сейчас невозможно сказать точно, стали ли слова матери о том, что Пророк женился на своей любимой жене в ее девять лет, решающим фактором, приведшим к Фаруку. Но что можно сказать точно – это то, что историю, рассказанную Айшей на этом репетиционном ужине, она сама себе рассказывала бессчетное количество раз, и что эта история была если не вдохновлена, то уж точно легитимизирована часто повторяемым рассказом о пророке и его девочке-невесте. И еще, что это как-то облегчало сохранение отношений (а потом и брака), которые, быть может, не были для Айши наилучшими. Отношения Пророка с женщинами, как бы прогрессивны и эгалитарны ни были они в те средневековые времена, вряд ли могут служить образцом сегодня. Это может казаться очевидным – для меня оно так и есть, – но очень, очень многие из моих близких и любимых видят все это совсем не так.

2.

У возлюбленной Пророка Айши было две сводных сестры, Умм Кульсум (это имя некоторые узнают как принадлежащее самой знаменитой египетской певице своего времени) и еще одна, по имени Асма. У меня была тетя Асма – двоюродная бабка со стороны матери. Асма преподавала теорию литературы и критики в Коннектикутском университете до самой своей смерти в начале нулевых, и она была первой, кто сказал моим родителям, узнав, что хочу быть писателем (и прочитав рассказ, который я ей послал в ответ на письмо с вопросом, правда ли то, что она слышала от моих родителей), что писательство – не такая уж недостижимая профессия, как они, быть может, думают.

Во всяком случае, так она сказала моим родителям. То, что она говорила мне, от этого отличалось.

Мы встретились в Провиденсе весной девяносто четвертого, вскоре после нашего обмена письмами и за пару недель до того, как я должен был окончить школу. Она приехала на поезде из своего Нью-Хэвена, и мы встретились за ужином в шикарном ресторане морепродуктов недалеко от вокзала. Она сидела в кабинке с видом на реку, одетая в темно-коричневый камиз с кремового цвета дупаттой, наброшенной на плечи. Она читала, наклонив голову, угловатые края седого боба упали вперед, соединяя ее задумчивое лицо со страницей. Большие карие глаза казались ярче и сочнее за толстыми линзами очков для чтения в черной оправе, которые она сняла, вставая, чтобы обнять меня для приветствия. Такой теплый прием был для меня неожиданным: хотя мы много раз виделись – они с моей матерью очень сблизились, живя вместе в Нью-Йорке в семидесятых, – никогда я еще не был объектом проявления подобной нежности или фамильярности.

Мы сели, и она спросила меня, что я буду пить.

– Потому что если ты хочешь вина, я буду рада взять бутылку, и мы выпьем ее вместе. Ты любишь белое или красное?

Произношение у нее было четкое и звучное, мягкие гласные и острые согласные она выговаривала легко и умело – это был своего рода акустический маркер не только ее образования (колледж Киннэрд в Лахоре, потом Кембридж), но и ее непреходящей гордости славной историей эпохи Британской Индии, под владычеством которой ее семья дала миру множество журналистов и университетских преподавателей. Еще я заметил с краю от ее прибора недопитый бокал мартини.

– Я не пью, – соврал я.

Она сухо улыбнулась:

– Я твоей амми не скажу. Какое ты любишь, красное или белое?

Я пожал плечами:

– Какое ты захочешь, тетя.

– Значит, красное. И я знаю, какое, – сказала она, сдвигая очки обратно, чтобы разглядеть карту вин. – Вот это «Сент-Эмильон» из Тертр-Ротбуф – блестящее. Богатое и пикантное. – Она жестом подозвала официанта и показала ему свой выбор. Он кивнул, коротко на меня глянул, потом убрал мою салатную тарелку и оставил бокал.

– Всегда лучше показать в меню, – сказала тетя, когда он отошел. – В половине случаев они понятия не имеют, что у них в карте. Знал бы ты, сколько раз они мне приносили не ту бутылку! – Она потянулась к сумке на соседнем стуле и вытащила стопку книг, перевязанных шпагатом. – Это тебе. То, с чего следует начать, если собираешься стать писателем.

– Очень любезно с твоей стороны, тетя. Спасибо.

– Это трудная жизнь. Неблагодарная. Если ты можешь найти себе что-то, что угодно более надежное, то ты должен это сделать во имя себя и всех, кто тебя любит. Но если нет, если тебе обязательно писать, – что ж, одной из радостей открывшейся пред тобой одинокой дороги, бета, будет то утешение, которое дает чтение книг. День, потраченный на чтение, не особо великий день. Но жизнь, потраченная на чтение, – чудесная жизнь.

Я снова сказал «спасибо», взял стопку и прочел на корешках:

«Ориентализм».

«Гордость и предубеждение».

«Мукаддима».

«Смерть приходит за архиепископом».

«Проклятьем заклейменные».

– Знаю, беспорядочный набор. И наверняка кто-нибудь уже заставил тебя прочесть Джейн Остен. Но я действительно полагаю, что это самый поразительный роман из до сих пор написанных. Не думаю, чтобы ты его прочел достаточное число раз, и не только ради чистейшего нескончаемого наслаждения. Не следует недооценивать ее взгляд на мир. Ты на этих страницах найдешь больше мудрости о том, как он устроен, чем в миллионах других книг, прямо тебе об этом говорящих. Деньги, деньги и деньги – вот к чему все сводится в конце концов.

Она улыбнулась и посмотрела на официанта, который вернулся с бутылкой и сейчас вытаскивал пробку, перекинув через руку салфетку. Открыв, он налил ей чуть-чуть попробовать. Тетя закрутила вино, понюхала, потом поднесла бокал к губам.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?