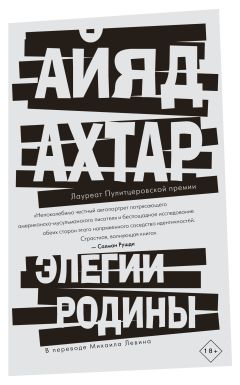

Текст книги "Элегии родины"

Автор книги: Айяд Ахтар

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Бисмилля, – прошептал он.

Отец покосился на меня, возведя глаза к небу.

На выезде из северо-западной части города мы проехали съезд на грунтовую дорогу к комплексу, где именно в тот момент жил Усама бен Ладен. Но нам это даже в голову не могло прийти.

Долго пропетляв по переулкам мимо полей и домов за глинобитными заборами, мы нашли, наконец, главную дорогу и поехали по ней. Доехали до военной академии, где преподавал Насим (на что нам указал Зайд), и там остановились, пережидая, пока пройдет рысью кавалерийский отряд численностью не менее сорока всадников. Двинувшись дальше, мы вскоре выехали за черту города и снова помчались на юг по Каракорумскому шоссе. И вот тут отец обернулся ко мне с раздражением и спросил, что это со мной стряслось. Я честно ответил, что не понял вопроса.

– Не помню случая, чтобы я хоть слово сказал, а ты не вставил бы тут же свои сверхобразованные два цента…

– Сверхобразованные два цента?

– А вчера, как ни странно, твое встревание было бы на удивление желательно. Вся эта фальшивая военная риторика, это вещание мудрости. Не знаю, как Роксана с ним столько лет живет.

– Мне хотелось его послушать.

– Зачем?

– Хотел знать, что он думает.

– Думает? Ты считаешь, что он это умеет – думать?

– Пап…

– Неблагодарные, вот они кто. Когда у него сердце болело несколько лет назад, что он сделал? Приехал в Америку. Лекарства, которые помогают его дочери? Из Америки. Без разницы, сколько они берут у нас денег, какую поддержку мы …

Я его прервал – дальнейшее было мне знакомо.

– Он ничего плохого про Америку не говорил. Единственное, что он сказал, – что одиннадцатое сентября было блестящим тактическим ударом. Это трудно было бы отрицать.

Отец не мог поверить своим ушам:

– То есть ты с ним согласен?

– Насчет чего согласен? Я пытался понять, к чему он ведет.

– Я точно знаю, к чему он ведет. Он нес про нашу страну высокомерную чушь. Я еле сдержался.

– Я думаю, ты поступил мудро, что сдержался.

Он посмотрел на меня сердито, потом покачал головой:

– Страдальцы. Оба. Что ты, что твоя мать. Вы не умеете быть счастливыми. И даже не хотите.

– О чем ты, собственно, говоришь?

– Ты думаешь, здесь настолько лучше, чем у нас в Америке?

– Я такого не говорил и не знаю, с чего ты…

– Поверь мне, ты понятия не имеешь, как ужасна была бы твоя жизнь, если бы я здесь остался. Даже понятия не имеешь.

– Папа. Перестань.

– Писатель? Ну, да. Театр? Ты думаешь, у них такая лабуда возможна? Тридцать шесть лет – и все еще просит у меня денег? Ты думаешь, тебе бы здесь такое с рук сошло? Да над тобой бы на улицах смеялись! Да будь мы здесь, тогда ты бы поддерживал меня! Тебе это понятно? Почему, как ты думаешь, Ясмин до сих пор живет в доме? Она ходит в больницу, зарабатывает деньги, приносит их домой и все отдает в руки отца. Вот как оно устроено в Пакистане!

Я все это уже слышал раньше: и что моя мать тоскует по Пакистану, которого больше нет, что у меня хватает глупости разделять с ней ее ностальгию, что я избегаю горькой правды о себе как о писателе – что до сих пор не могу этим заработать себе на жизнь, а значит, вряд ли чего-нибудь стою, а главное – что совсем не понимаю, сколь многим в своей жизни я обязан его решению переехать в Америку. Последний вопрос был для него вопросом часто уязвляемой гордости. Он любил тыкать меня носом в мои, как он считал, беспрецедентные привилегии и свою эксклюзивную роль в их существовании – поскольку мать действительно никогда не хотела покидать родину, – с того самого момента, как я стал понимать речь. Этот удар всегда был для меня болезненным, и теперешний случай исключением не стал. Но за поездку платил он, и я слишком хорошо знал, что привычные упреки, жалобы и требования признания его роли – это часть цены. Может быть, еще и потому мне было легче переносить это с достоинством, что я знал, откуда на самом деле эта эмоциональная напряженность в его голосе. Он уже потерял одну сестру – когда ему было двадцать четыре, и эта рана, как он говорил, никогда не заживет. Да, его раздражало поучительное высокомерие Насима, но на самом деле даже это раздражение было вызвано болезнью сестры. Я знал это еще накануне и сейчас лишний раз убеждался в этом, слушая его слова:

– Рузвельт? Да что может эта марионетка знать о Рузвельте? Какой смысл тратить столько времени на чтение всех этих книг про Рузвельта, если ты не даешь себе труда воспользоваться этой информацией, когда она нужна?

– О каких ты книгах?

– О тех про Рузвельта, с которыми я тебя все время вижу.

– Пап, они про Тедди.

– А?

– Про первого президента Рузвельта. Тедди Рузвельта, а не Франклина.

Лишь короткая пауза была свидетельством, что он признал это недоразумение.

– Бессмысленно. Что толку? Столько образования, и ты ничего полезного не можешь сказать, когда этот идиот начинает нести чушь. Подобный дурак никогда ничего, даже самой малости не поймет про такого человека, как Франклин Делано Рузвельт. Вот это великий был человек.

– Рональд Рейган не был таким его фанатом, пап.

– Вот теперь, наконец, ты нашел, где вставить слово? Чушь, и ты это знаешь. Рейган каждый раз голосовал за этого человека, и это я знаю точно.

– А потом каждую минуту своей политической деятельности разрушал его наследие.

Он только посмотрел на меня пустыми глазами, потом с омерзением отвернулся.

За окном величественные горные виды уступили знакомым полосам ветхих придорожных строений, магазинов и школ, домов, чайных, ресторанчиков, заправок. Вечнозеленые хазарейские террасы сменились разнообразными оттенками умирающей земли, от цвета небеленого полотна до умбры, глинобитными стенами и песчано-коричневыми пустырями и обочинами дороги; темно-коричневые тропы уводили вдаль, в еще более темные, обожженные солнцем поля, и всюду вокруг клубились облака бежевой пыли, поднятые хаотично шныряющими автобусами и раскрашенными грузовиками – протискивающимися, гудящими, покрытыми той же пылью, и даже позднеутреннее солнце будто красило все в соломенно-желтый оттенок.

Мы ехали в молчании, пока у Зайда не зазвонил телефон-раскладушка. Он ответил на диалекте – отец мне потом сказал, что это гуджарати, – которого я не понимал. Но отец понял, и когда разговор закончился, он наклонился вперед и стал расспрашивать – теперь на пенджабском – о сыне Зайда.

Мальчик горел в лихорадке с полуночи. Зайд и его жена пытались связаться с врачом, но безуспешно. Отец настойчиво выспрашивал подробности, и когда понял, что мы недалеко от дома, где Зайд живет, – рядом с городом Хасан-Абдал, – он предложил, что сам посмотрит мальчика.

В зеркале заднего вида я видел, как Зайд нашел глаза отца, и взгляд его собственных глаз под набухшими веками заметался от дороги к зеркалу и обратно. Видимо, он старался понять эту неожиданную доброту отца. Наконец он сказал, что нет необходимости: в конце концов их врач появится и, разумеется, ребенок выздоровеет. Зайд был явно тронут предложением отца, но, похоже, не знал, как его можно принять. Пропасть между ними – бедным сельским водителем на переднем сиденье и богатым городским американским экспатриатом на заднем, – не так легко было преодолеть.

Но отец был настойчив, и наконец Зайд сдался.

Прошло еще десять минут, мы сбавили ход и свернули на крутой выезд с национальной дороги номер тридцать пять. Днище автомобиля заскрежетало по галечной обочине, колеса нащупали испещренный рябинами ухабов путь по грунту. Мы снова набрали скорость, миновали ряды лавок, торгующих сотовыми телефонами, плетеными кроватями, жареной рыбой. Дорога – если ее можно так назвать – сужаясь, шла через рощицу, а местность вокруг иначе как бидонвилем назвать было нельзя.

Въехав, мы стали продвигаться почти ползком. Вокруг нас теснились кое-как сляпанные строения из промасленной ткани, старой соломы, битых кирпичей, ржавой жести, листов пластика и картона. Это все было перевязано веревками, слеплено известью, обернуто витками изоленты. В кучках мусора – бумага, пластик, тряпки, пакеты, пластиковые бутылки, выброшенные предметы современной одноразовой жизни – рылись собаки и играли дети. Из этих беднейших среди бедных домов нам вслед выглядывали целые семьи, которые десятками набивались в тесные рассыпающиеся конурки комнат. Я много раз бывал на родине отца и матери, но в такое место попал впервые.

Мы ползли вперед, колеса нашей машины хлюпали в потеках густой черной жидкости, стоящей лужей с левой стороны дороги (судя по запаху, точно человеческие отходы), и вокруг нас стали собираться дети. Прижимали к стеклам улыбающиеся лица. Двое, мальчик и девочка, взгромоздились на багажник, и девочка выпрямилась и махала рукой, как королева фестиваля, приветствующая зрителей. Зайд коротко просигналил, и дети брызнули в стороны, но ненадолго. Вскоре их собралось еще больше, и у некоторых были палки, которыми они погоняли нас вперед. Волосы в колтунах, одежда в грязи, лица освещены радостью у каждого по-своему: у одного – плохо сдерживаемая улыбка, у другого гусиные лапки складываются вокруг глаз; ямочки, восторженные взгляды. Теперь они пели – слова песни я не улавливал, и пока они пели, в открытых дверях и окнах, отгороженных от жары, холода и запаха разложения лишь висящими тряпками, появлялись все новые лица. Выходили еще дети, десятки детей, и их согласованные голоса звенели мелодией, которую знали все.

А потом пение резко прекратилось. Они разбежались и скрылись.

Я посмотрел на отца – у него глазах блестели слезы.

– Такие бедные и все равно такие счастливые, – сказал он, шмыгнув носом.

Я не понял, о чем он на самом деле плачет. Не уверен, что об этих детях.

С главной артерии мы свернули на дорогу едва ли шире нашей машины, и вскоре Зайд остановился перед большой ржавой коробкой – больше всего похожей на заднюю треть грузоперевозочного контейнера. У входа висел наглухо задернутый чистый зеленый занавес, и вся конструкция поднималась над землей на нескольких бетонных блоках. Это возвышение, простота однооконной конструкции выделяли эту лачугу из прочих.

Зайд выскочил и открыл дверцу отцу, бормоча свое «бисмилля». Из-за края занавески высунулось женское личико. Как и Зайд, его обладательница была темнокожей, нос у нее был проколот. Когда мы с отцом выгрузились из машины, она поправила свою дупатту, проверив, что волосы закрыты полностью. Зайд заговорил с ней на гуджарати и залез в лачугу (ступеней не было), потом обернулся помочь отцу подняться. Когда они скрылись внутри, я вгляделся им вслед. Единственная комната была обставлена очень скудно. Выцветший ковер, покрывающий большую часть пола, привинченные к стенам полки, где лежали одежда и кастрюли, матрас в углу, где с трудом поместятся двое, а рядом с ним намного меньший, где лежал неподвижно их сын. Пальцы отца уже лежали на шее ребенка, проверяя пульс, открывали его спящие глаза для осмотра. На правой стене вытяжной вентилятор, на удивление поддерживающий прохладу в помещении. Увидев меня, Зайд подошел, наклонился и спросил, не хочу ли я чаю.

– Нет-нет, но спасибо, – ответил я по-пенджабски.

Он вытащил сигареты и протянул мне. Я выбрал одну и дал ему поднести мне огня.

Ожидая, я стоял в переулке и курил. Здесь было чище, легче было не реагировать на тошнотворный запах людских отходов. Через улицу сидел на корточках, прислонившись к фанерной стене, человек с густой бородой, крашенной хной. Я кивнул в знак приветствия, он не реагировал. Дальше три женщины склонились над металлической лоханью, занимаясь стиркой. Издали снова стали слышны поющие детские голоса, звенящий на ветерке пестрый хор.

В переулок вышел Зайд, подошел ко мне, закуривая. Его манера изменилась по сравнению с прежней – он потеплел, стал нервно-разговорчивым. Спросил, правду ли говорил ему Насим, что мой отец – знаменитый в Америке доктор.

– Машаллах[16]16

Тоже обычное мусульманское восклицание, означающее «Да будет воля Аллаха». (Прим. авт.).

[Закрыть], – сказал он. – А вы тоже доктор?

– О нет, – ответил я со смехом, который его заметно озадачил. – Я писатель, – добавил я, чем еще больше смутил его мысли. По-пенджабски я говорил, скажем мягко, неуверенно, что мне великодушно и слегка насмешливо прощалось моими многочисленными родственниками, которые почти все сами неплохо владели английским. И хотя я пробыл в Пакистане уже три недели, только в этом разговоре с Зайдом я всерьез понял, как плохо говорю по-пенджабски. – Да, он очень знаменитый доктор по сердцу в Америке, где мы живем. Но он хороший доктор по всему, и очень хорошо лечит больных детей. Детей он любит.

– Машаллах, – повторил Зайд. – Счастье никогда не оставляет Усаму. – Увидев, как я оторопел, Зайд засмеялся. – Моего сына, я имею в виду. Не сагиба бен Ладена.

Я заметил, что он, затягиваясь, наблюдает за моей реакцией. Выдохнув, он показал рукой себе на грудь:

– Я – Зайд. У Посланца Божия, да будет с ним мир, тоже был Зайд.

Он заговорил теперь более формально, с интонациями, свойственными урду, и его манера снова изменилась.

– У Зайда, принадлежавшего Пророку, был сын – и звали его Усама. Хазрат Али был одним из львов Божиих, другим был Усама. Львенком, – сказал он с улыбкой, стряхивая пепел с сигареты.

Напротив нас сидел старик, прильнув губами к трубке и следя за нашим разговором. Песня детей звучала теперь ближе, будто они шли к нам с другого конца переулка.

– Это красивая история. Хотите, я ее вам расскажу?

– Конечно.

– Когда сыну Зайда Усаме было десять лет, он начал молиться. Однажды он спросил Пророка, да будет с ним мир, может ли он идти с мужами в битву. «Я достаточно взрослый, чтобы стоять рядом с тобой, Пророком Божиим, в молитве, так почему же я не настолько взрослый, чтобы идти воевать с врагами Господа нашего?» Можете себе представить? Он любил нашего Посланца, да будет с ним мир, любил его так сильно, что хотел быть рядом с ним даже в битве. Конечно, он был слишком молод, и Пророк, да будет с ним мир, сказал «нет». Но Усама стал спрашивать каждый год, и каждый год ответом было «нет», пока ему не исполнилось семнадцать. И тогда наш великий Посланец, да будет с ним мир, сказал «да»! И каким же великим воином стал Усама! Таким великим, что стал самым молодым генералом в армии. Можете себе представить!

Я в ответ сказал лишь тихое «машаллах», не зная, что еще можно тут сказать.

И тут мимо нас промчался табун детей, уже не поющих, они мчались, лупя на ходу «мерседес» палками и камнями, вереща от необузданной радости. Зайд заорал на них, но они уже скрылись в переулке. Старик на той стороне дороги продолжал курить и смотреть на нас.

Пока Зайд осматривал машину, я мучился вопросом, с трудом укладывая его в свой слабенький пенджабский, ища достаточной меры почтения в выборе слов, чтобы ни в коем случае нечаянно не оскорбить. Когда я наконец определил форму для своего вопроса, Зайд вернулся на место рядом со мной, видимо, успокоившись, что новых царапин нет.

– Вы надеетесь, что ваш Усама тоже станет когда-нибудь великим воином?

Беспокоился я зря: Зайду явно было приятно это услышать. Но я не ожидал, что его ответ будет настолько несложен:

– Если он сможет отдать свою жизнь, чтобы сделать мир лучше, иншалла; если он сможет своей жизнью оправдать имя, которое носит, – какой же иной милости может просить отец для своего сына?

Воспоминание о Скрэнтоне

IV. Страна Господа Бога

Выбитая прокладка

Лет десять назад я возвращался в Гарлем с севера штата Нью-Йорк, где провел уикенд с родителями на курорте Фингер-Лейкс, куда они ездили раз в пару-тройку лет – экскурсия, памятная не только потому, что именно тогда мой отец объявил, что я был зачат на втором этаже этого курорта в номере с «озерной» стороны (в каком именно, он уже точно не мог вспомнить), – но еще и потому что тогда я в последний раз видел мать перед тем, как ей диагностировали рецидив рака, в конце концов и взявшего ее жизнь. И вышло так, что пока я ехал по восемьдесят первому шоссе, мой «сааб-900» стал извергать белый дым из выхлопной трубы, по крайней мере, так мне сообщил сотрудник полиции штата Пенсильвания, остановивший меня, чтобы узнать, не перегрелся ли у меня двигатель. Вот тогда я впервые в жизни увидел, как зашкаливает стрелка термометра. Мы открыли капот, и вонючий пар чуть не обжег нам лица. Полицейский засмеялся, вытащил платок, вытер щеки и лоб, а я сделал то же самое рукавом.

Еще когда полицейский подходил к машине, я успокоился, глядя на его медленные, рассчитанные движения, слыша его сдержанный ободряющий голос с интонациями, говорящими (как я понял), что он хочет только помочь. Эта его реакция лишь подтвердила мое впечатление.

Он был очень бел, с мальчишескими чертами лица, хотя в этих закругленных скулах, в монгольской раскосости глаз было что-то древнее. Поляк или серб, подумал я, хотя фамилия на униформе не говорила ни о какой очевидной этнической принадлежности: МЭТЬЮ.

Мы отступили от машины, и он показал вперед, в сторону съезда. Он сказал, что здесь недалеко Кларкс-Саммит, где есть мастерская. Он подозревал, что сотрудники дорожной службы отгонят мою машину именно туда, а он, надо признать, слышал о тамошнем сервисе только плохое.

– Я знаю одну мастерскую в Скрэнтоне, сам всегда туда обращаюсь. Это чуть дальше, но они пришлют за вами свой эвакуатор. Владельца я знаю, они хорошо все делают. Если хотите, с радостью ему позвоню.

Был светлый, мягкий день конца октября. Окружающие холмы пылали осенними красками. И пока мы стояли в ожидании тягача, «крузер» полицейского отделял нас от приливов и отливов дорожного шума, Мэтью повернулся ко мне и спросил – совершенно доброжелательно, как я подумал, – откуда у меня такое имя.

Я по опыту знал, что честный ответ на этот не такой уж редкий вопрос может возбудить подозрения, которых в противном случае могло бы и не быть; мои вполне благонамеренные вопрошатели вдруг туманились от какого-то рефлекторного воспоминания на темы террора. В месяцы испытаний после одиннадцатого сентября, когда простой акт посадки в автобус и платы за проезд становился провокацией и встречался испуганными внимательными взглядами, я усвоил некоторую профилактическую стратегию: «Индия», – говорил я. Это была неправда, имя у меня не индийское. Но я знал, что этот вопрос обычно маскировал любопытство насчет моего происхождения, а, как вы уже знаете, мои родители родились в стране, которая тогда была Индией. Этот ответ имел очевидное преимущество в том, что ассоциировался не с террором, убийством и злостью, обычно всплывающими в общественном сознании при упоминании Пакистана, а скорее с яркими красками и пряными вкусом восхитительных блюд вроде тикка масала, вихрем болливудских групповых танцев и штанами для йоги. Чтобы еще сильнее все запутать, скажу, что на самом деле имя у меня египетское, а в связи с политическим моментом – после нападений вроде тех, которыми подверглись туристы в Луксоре и Шарм-эш-Шейхе, или же случившихся двумя годами позже, во время так называемой «арабской весны», – упоминание Египта могло послужить спусковым крючком для новых вопросов, и в каждом своя волчья яма, которая зачастую ведет к тому самому виду недоверия, которого я всегда остро хочу избежать в первую очередь. Если вам все это кажется паранойей, то я искренне за вас рад. Вас явно не осаждают ежедневные тревоги, как бы вас не приняли не за гражданина республики, а за ее врага. И не обошлись бы соответственно.

Стоя рядом с патрульным Мэтью в окружении разноцветных холмов, тронутый его благотворительной заинтересованностью в судьбе моей машины, и разоруженный благодарностью, я выбрал сложную правду.

– Это египетское имя, – сказал я.

– Правда?

– Мои родители не из Египта родом, но когда мой отец сюда приехал, у него был друг-египтянин с этим именем. До того отец такого имени не слышал, и оно ему всерьез понравилось, так что, когда я родился, он это имя дал мне. Самое смешное, что он его произносит неправильно. Или, по крайней мере, не так, как слышал от своего друга…

– А как его надо произносить?

Я полушутя привел различные произношения моего имени: исходное арабское, никак не похожее на то, как называли меня родители, и отличающееся еще и от того, как выговаривала его учительница, ставившая мне американское произношение. С тех пор оно так и осталось.

– Так почему же ваши родители не могли произнести его правильно?

– Они не говорят по-арабски.

– Они не арабы?

– Да нет, они из Пакистана, хотя фактически родились в Индии. Но это долгая история.

– И вы все переехали сюда из Пакистана, когда вы еще ходили в детский сад?

– Я здесь родился.

Он помолчал секунду, снимая пушинку с жесткого фетрового купола широкополой форменной шляпы. Где-то с наветренной стороны от нас в воздух поднимался сладковатый аромат горящей яблони.

– А где именно родились? – спросил он, внезапно испытующе.

Стало ясно, что я где-то допустил ошибку.

– В Висконсине, – ответил я, и это тоже было неправдой. Хотя почти все детство и отрочество я провел в Висконсине, родился я на Стейтен-Айленде. Но ответ «Висконсин» казался более сильным ходом в этой борьбе вокруг складывающегося у Мэтью впечатления.

– Не бывал, – сказал он. – Я вот как раз эту книгу прочел, «Смутную башню». Слышали о ней?

– Она же в прошлом году «Пулитцера» получила?

– Она просто потрясающая.

– Я знаю автора, Лоуренса Райта. Потрясающий человек.

Я недавно познакомился с Лоуренсом – или Ларри, как он представился, – на читке пьесы, которую он написал об итальянской журналистке Ориане Фалаччи. Потом мы разговаривали – не думаю, чтобы он эту встречу запомнил. Я его спросил тогда, не глубже ли на самом деле его сочувствие фраппирующим взглядам Фалаччи на ислам, чем он позволил себе показать в написанной им пьесе. Короче говоря, я преувеличил свою симпатию (и свою близость) к этому знаменитому писателю с очевидной целью просигналить свое дружелюбие, чтобы патрульный Мэтью отдалился от подозрений, которые, как я уже боялся, в настоящий момент у него возникли.

– Вы знаете, – продолжал он, – я ж вообще не знал, что человек, возглавлявший всю ту команду угонщиков, был из Египта. Я почему-то думал, что он из Ирака. А оказывается, там из Ирака никого не было. Ни одного человека. В основном это все саудовцы. А Атта, Мохаммед Атта, руководитель всей группы, он был из Египта. Даже из Каира. – Вот так быстро мы через лучшего друга моего отца перешли к теме Атты. – Мой дед был в Каире во время мировой войны. У нас есть его фотография на фоне пирамид. В детстве я мечтал поехать туда, когда вырасту, постоять, где дед стоял. Понятия не имел, какая же у них к нам ненависть. – Я прикусил губу – в буквальном смысле слова – и кивнул, надеясь, что мое молчание сойдет за почтительное. – Должен сказать про тех парней, что вообще воплощение зла, – продолжал полисмен Мэтью, – после этой книги я почти стал их понимать. Не поймите меня неправильно, не то чтобы у меня появилось сочувствие к ним или к им подобным. Звери – они звери и есть. Но… понимаете, когда видишь, что происходит у них в странах и как для них все перемешалось, когда видишь, как там людям трудно жить, – ну, начинаешь понимать, каким они видят мир. Понимаешь, как они приходят к мысли, что во всем виноват Диснейленд.

– Диснейленд?

– Ну, да. Атта – он ненавидел Диснейленд. Считал, что Америка превращает мир в парк развлечений.

Секундой раньше я не знал, не лучше ли мне помолчать; теперь был уверен, что это совершенно необходимо. Он закидывал крючок, и тон его уже не был декларативен, он замирал к концу фраз с показным дружелюбием следователя на допросе:

– Я в том смысле, что начинаешь почти понимать таких людей – понимаете, о чем я?

– Понимать, вы говорите? Ну, не знаю.

– Я знаю. Действительно знаю. – Он снова замолчал и посмотрел на меня – как я подумал, взглядом, более четко подчеркнувшим конусно-миндалевидную форму его глаз. – Вы знаете, что он, когда возвращал девятого сентября свой прокатный автомобиль, позвонил в агентство сказать, что горит индикатор масла? Можете себе представить? Ему плевать было на три тысячи человек, которых они убили, но он беспокоился о следующем, кто арендует этот автомобиль. Как вам такое? Покажи такое в кино, я бы не поверил.

– По вашему рассказу, книга поразительная, – сказал я после краткой паузы.

– Это да, – сказал он рассеянно. – Надо бы мне позвонить, проверить, что эти ребята уже едут.

Шляпа вернулась на голову, и он пошел к своему водительскому сиденью звонить.

И еще говорил по телефону – пробивая меня по базе, как я решил, – когда подъехал эвакуатор «Марек авторемонт». Водитель оказался низеньким коренастым человеком в джинсовом комбинезоне, лицо все в гноящихся угрях. Наклонился к мотору посмотреть.

– Ага, – сказал он. – Головную прокладку выбило.

– Но вы ведь можете это починить?

– Не вопрос.

Я обернулся к полицейскому «крузеру». Патрульный Мэтью сидел, наклонив голову, телефон возле уха.

Водитель эвакуатора подогнал свою машину и опустил платформу. Прицепили тросы, завизжала лебедка и втащила мою машину на платформу. И только когда мой автомобиль уже погрузили и выровняли – и мы сели в кабину эвакуатора, чтобы ехать, – патрульный Мэтью наконец вышел из своей машины и подошел к окну водителя эвакуатора. Они с водителем заговорили о ком-то, кого оба знали, меня Мэтью не замечал. Я смотрел вперед и отвечал ему тем же. Когда их разговор подошел к концу, полицейский положил руку на край окна и заглянул внутрь:

– Все-таки Стейтен-Айленд?

Я не сразу понял, что он обращается ко мне.

– В смысле?

– На Стейтен-Айленде вы родились, а не в Висконсине. Так?

Он смотрел на меня в упор, и в этом взгляде был не столько вызов, сколько подтверждение предательства – его или моего, сказать затрудняюсь. Что тут было говорить? Как объяснить, что я боялся, как бы он про меня неправильно не подумал, и я соврал, давая ему знать, что я не враг, которым он мог бы меня счесть? Остался ли способ донести эту простую маленькую правду через чащу недоверия, выросшую между нами как по волшебству? Если да, то я такого способа не видел.

И потому солгал еще раз.

– А, нет, это не так. Но это долгая история.

Мой ответ, кажется, его не удивил.

– Вы знаете, что можете это исправить. Все, что нужно, – предъявить свидетельство о рождении.

– Никогда раньше не сталкивался с такой проблемой, сэр. Но вам спасибо.

Сам услышал свой несколько воинственный тон, но это получилось ненамеренно. Он отвернулся, видно было, как он подпер щеку языком, подавляя – так я подумал – желание позволить и даже поощрить этот рост напряженности.

– Окей, – сказал он наконец, похлопав рукой по дверной раме. – Надеюсь, машину вам починят как следует. Хорошего дня.

* * *

Было воскресенье, и хотя служба эвакуатора работала, мастерская была закрыта. Водитель мне сообщил, что кто-нибудь утром посмотрит машину, перезвонит и скажет оценку. Если это только прокладка, то починят к середине дня в понедельник – конечно, если предположить, что я не слишком долго ехал с выбитой прокладкой. «Потому что если долго, и если вы дали горючему смешиваться с охладителем или с маслом сколько-нибудь длительное время… – он замолчал и посмотрел на меня изучающим взглядом, будто желая угадать, из тех ли я, кто мог бы сделать подобную глупость, – ну, в таком случае ничего заранее сказать нельзя».

Мастерская была на севере Скрэнтона, слишком далеко от отеля в центре, где, предположил водитель эвакуатора, я мог бы захотеть взять номер. Я вызвал такси. Дорога до центра города шла через внешнюю зону промышленных предприятий, пустых складов, акров голого огороженного асфальта, мимо бордюров, крошащихся на улицу, и травы по колено на обочинах. Сами дороги были повыбиты, истыканы ямами, выцветающая желтая разметка и переходы еле намечены исчезающей краской. Видно было небрежение муниципальных властей, а необычайное изобилие осветительных столбов и провисающих черных кабелей штриховало все перспективы, куда ни глянь, но разрухи скрыть не могло.

Мы проехали ряд до невозможности длинных домов, три высоких кирпичных этажа, ряды и ряды разбитых окон. Таксист заметил мой интерес и объяснил, что тут была когда-то великая компания «Скрэнтон лейс», где кружева делали.

Таксист был пожилой человек с грушевидным лицом, утолщенным книзу. У него на голове была вылинявшая таксистская фуражка, а на привинченной к подголовнику табличке читалось имя МАРК.

– Понимаете, мы недалеко отсюда жили, когда я был мальчишкой, – сказал он, приоткрывая пластиковую заслонку в перегородке, чтобы я его лучше слышал. – Итальянцев полно в этих местах, на той стороне реки, которую мы только что переехали.

– Вы итальянец?

– Мои деды все приехали из старой страны. – Он притормозил и показал на улицу справа от нас: – Когда я был пацаном, мы тут на великах гоняли. Вот по этой дороге, и тогда она хорошо забита была. Будто отдельный город тут был. Три смены туда и обратно каждый день, кроме воскресенья. Трафика в сто раз больше, чем сейчас. Работала фабрика двадцать четыре часа шесть дней в неделю, тут делали скатерти, занавески, салфетки – да все, на чем кружева бывают. Там даже боулинг был, можете себе представить?

– В самом деле?

– Ага, в самом деле. У моего дяди Джимми девушка там работала. Однажды она меня с двоюродным братом туда втихаря пустила, и мы там устроили боулинг! Четыре пролета, можете себе представить? Помню эти длинные станины, и шкивы вертятся. А девушки там ходят, пряжу поправляют, и пальцы у них как у пианисток работают. И не только кружева там делали. В войну парашюты ткали, брезент для армии. Это еще до меня было. Даже не знаю, сколько там людей работало. Тысяч десять, наверное, – вы посмотрите, какая она большая, эта фабрика. А утром они все вливались вот в эти бары вдоль дороги. – Он показал на ряд двухэтажных домов с заколоченными окнами слева от себя. – Одна смена пьет «джемесон», другая яичницу с ветчиной доедает перед работой. Трудно вообразить теперь, когда все это начисто вымерло. Но можете мне поверить, не всегда так было, – если себе представляете.

– И давно это было?

– Ну, где-то шестидесятые-семидесятые.

Оставив позади то, что осталось от «Скрэнтон лейс», мы свернули на дорогу, идущую между магазинов, кофеен, фитнес-центра – и все это еще вполне живое, хотя, может, и не слишком.

– Вы меня не поймите неправильно: не то чтобы жизнь тогда была сплошная прогулка в парке. Понимаете, итальянцем быть в этих местах непросто было. Немцы, ирландцы с шотландцами – они нас терпеть не могли. Обзывали тараканами. Самое забавное, если подумать, что мы тут намного раньше их всех появились. Работали на заводах и в шахтах, только, понимаете, мы не умели пробиваться. Не наша это система – все эти профсоюзы, городские советы, такое вот все. Мы все знали, что если нам что-то надо, этим «коза ностра» займется. Для многих этого было достаточно.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?