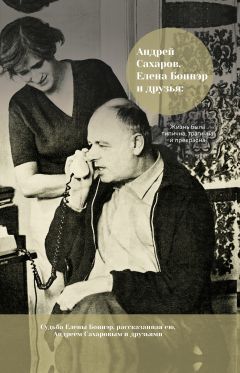

Автор книги: Борис Альтшулер

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

Кстати, КГБ усиленно распускал слухи, что я в Горьком якобы получаю какие-то пайки на дом (финский сервелат, еще что-то столь же «обкомовское»). Многие этому поверили. Конечно, это абсолютная выдумка. Правда, раз в неделю, по пятницам, я вижу в окно, как привозят пайки (не слишком экзотические) для тех гебистов, которые делают свою таинственную работу вокруг меня. По числу пакетов я вижу, что их человек 35. Это – «стрелочники»; начальство где-то вдали…

Без Люси я стараюсь как можно больше работать, выходя из дома только за хлебом и овощами с непременной сумкой с документами и рукописями, перекинутой через плечо (килограмм 10–12 в лучшие дни, до кражи). Сумку я стараюсь не выпускать из рук. Даже выходя из машины, чтобы отдать в кассу бензоколонки талончики на бензин, я не оставляю свою сумку на сиденье.

Когда Люся приезжает, мы обычно в первый день обмениваемся новостями, и я читаю (так бывает далеко не каждый раз) «левые» письма от Руфи Григорьевны, детей и внуков. («Левые» – то есть кем-то привезенные; конечно, в письмах нет ничего, что следовало бы скрывать, – просто посланные обычной почтой письма не доходят! Единственное, что приходит обычной почтой, – коротенькие открытки от Руфи Григорьевны, ей это разрешается; сейчас уже, видимо, нет – открытки приходят лишь частично.)

Привозит Люся и некоторые книги, в том числе научные. Люсины рассказы, ее непосредственная, эмоциональная, но обычно точная реакция на людей и события, привезенные ею бумаги во многом определяют, что я должен срочно делать и писать.

На следующий день начинается необходимая работа, перед Люсиным отъездом переходящая в «аврал». Но в промежутке мы все же смотрим по вечерам телевизор, ходим (очень редко) в кино. В 1980–1981 гг. мы изредка ходили (в «разрешенных» пределах) гулять на откос Оки с чудесным видом вдаль или по осеннему полю. Эти мгновения ухода от города и неволи запомнились. Но в 1982 году у нас на такие прогулки (на самом деле очень близкие) уже не хватало сил и времени.

Явочным порядком мы завоевали право ходить к Хайновским[138]138

Хайновский Юрий Михайлович (1919–1981) и Хайновская Надежда Константиновна (1926–2004). Их дочь Гаврилова (Хайновская) Мария Юрьевна в 1994–2000 гг. была Директором Музея-квартиры А.Д. Сахарова в Нижнем Новгороде. – Сост.

[Закрыть]– старым друзьям и дальним родственникам Руфи Григорьевны и Люси. Они издавна живут в Горьком; то, что мы оказались рядом, – чистая случайность.

В 50-е годы Руфь Григорьевна с трехлетней Таней жила у Хайновских. В Ленинграде ей после лагеря жить не полагалось (потом ей пришлось уехать еще дальше, в деревню Ройка в 30 километрах от Горького). Хайновские – ставшая нам близкой семья. Душой ее был Юрий Хайновский, очень живой, отзывчивый, общительный и душевный. Жизнь его никогда не была легкой. Детство и юность в семье политссыльного, ранение на фронте, арест и заключение за неосторожные разговоры, многолетний материальный недостаток. И вместе с тем, жили они дружно, по-человечески, окруженные людьми. К нам никого из них не пускают, но нашим поездкам к ним не препятствуют. В первые разы гебисты «нервничали», заглядывали в окна. Теперь они, видимо, получили разрешение и во время наших визитов потихоньку сидят в машине недалеко от дома Хайновских.

Начиная с апреля 1980 года ко мне приезжали физики – мои коллеги по ФИАНу. Потом эти поездки (после трех визитов) прервались, я дальше пишу – почему, и возобновились уже в 1982 году, а после кражи сумки, как сказано выше, возник еще один перерыв. Конечно, такие визиты очень важны для меня в моей почти полной изоляции. Но они никак не в состоянии заменить нормального научного личного общения – с посещениями семинаров и конференций, свободными беседами в коридорах со свободно выбранными собеседниками, участия (пусть даже пассивного) в научных дискуссиях у доски, когда можно спросить то, что докладчику или автору кажется само собой разумеющимся, и одно слово все разъясняет… (Каждый научный работник знает, как это необходимо.) И угнетает то, что визиты физиков ко мне являются «управляемыми», явно используются для приглушения кампаний в мою защиту.

Из всех физиков в СССР нашелся лишь один, который дважды приезжал в Горький без разрешения властей и по предварительной договоренности встречался со мной на улице. Это – мой бывший однокурсник Миша Левин[139]139

Левин Михаил Львович (1921–1992), физик, однокурсник и друг А.Д. Сахарова по Физфаку МГУ, его воспоминания «Прогулки с Пушкиным» (см. в книге [9]), как говорила Е.Г. Боннэр, – это лучшее, что написано а Сахарове. – Сост.

[Закрыть]. В 40-е годы он был арестован и осужден по одному из известных политических дел того времени. Освободившись из заключения, он несколько лет жил и работал в Горьком, пока не произошло «потепления» и он не смог вернуться в Москву (как мы с Люсей – через столько лет – написано в 1987 г.). Мишина судьба – через их общего друга Севу – странно приближалась к Люсиной еще в довоенные годы! Таким же способом, как с Мишей, удалось встретиться еще с двумя людьми – с Наташей Гессе и Славой Лапиным[140]140

Лапин Изяслав Петрович (1930–2012) – известный психофармаколог. – Сост.

[Закрыть], Люсиным однокурсником. Мы встречались либо на главпочтамте в назначенный час, либо в кафе на той же площади; гуляли, беседовали, заходили с Наташей к Хайновским. Со Славой вышла путаница: он не дождался нас, поехал в Щербинки, был задержан и имел двухчасовую беседу в ГБ – в его обычном блистательно «наивном» стиле; потом мы случайно встретили его на улице, уже потеряв надежду его дождаться.

Каждый раз, когда в СССР приезжают иностранные ученые, заинтересованные в моей судьбе, они получают целый букет выдумок от академических официальных лиц – Александрова, Скрябина, Велихова (это президент, ученый секретарь, заместитель президента – соответственно). Оказывается, я живу в прекрасных квартирных условиях, у меня зарплата, как у министра, секретарша, домработница, привилегированное медицинское обслуживание, продуктовые пайки. Как очевидно из вышесказанного, все это – ложь. Роль секретарши, может, в какой-то мере исполняет Люся, вдобавок ко всем остальным обязанностям. Уборку квартиры, приготовление пищи, покупку продуктов производит тоже она, а в ее отсутствие – я. К слову – о медобслуживании: все оно, пожалуй, свелось к трем проявлениям – к зубной поликлинике, где у меня украли сумку, к насильственной госпитализации во время голодовки и немедленной выписке, как только у меня случился сердечный приступ, к врачам, оказавшимся около машины во время последней кражи с наркозом.

Перед отъездом Люся начинает орудовать на кухне: она готовит мне еду на время ее отсутствия, чтобы я, по крайней мере первую неделю, был избавлен от готовки. Все это помещается в холодильник, и я провожаю ее на вокзал. Цикл начинается снова…

Может, кому-то наша жизнь, по ее описанию, покажется не самой трудной. Действительно, она не столь чудовищна, как в лагерях и тюрьмах. Но то, что сделали со мной, – абсолютно беззаконно. И это очень опасно. По существу, держа меня в беззаконной изоляции, власти закрепляют возможность творить «законное беззаконие» и по отношению ко всем узникам совести. (Смешная аналогия: в первые послевоенные годы, когда было трудно с жильем, жилищные чиновники говорили нуждающимся:

– Что вы волнуетесь? Вот у нас один академик живет в ванной…

Правда, я не знаю такого академика, вероятно это байка, но сейчас сам, не по своей вине, играю роль вроде этой.)

И еще я должен сказать: наша внешне спокойная (за исключением эксцессов КГБ) жизнь идет на самом деле с огромным напряжением сил, на нервах, на пределе. В особенности это относится к Люсе, не только к ее непрерывным поездкам в переполненных и душных вагонах, иногда на боковых полках, но и ко всей ее жизни.

В Москве на ее долю выпала вся, теперь неразделенная, тяжесть общения с инкорами, с приезжающими в СССР иностранными коллегами и другими озабоченными моей судьбой людьми, с московскими и немосковскими инакомыслящими и просто посетителями. Надо видеть это, чтобы понять всю физическую и психологическую тяжесть этих контактов. Наташа как-то, пожив с Люсей в Москве, сказала:

– Так жить невозможно, нельзя. Ты живешь на износ. (Добавление 1987 г. Очень скоро эти слова, к сожалению, получили подтверждение.)

Дела, которыми занимается Люся, вовсе не только мои (мои в малой мере), на нее одну лег весь тот правозащитный груз, который раньше лежал на обоих (передача материалов о новых арестах и судах, о ссыльных, об условиях в местах заключения, о всевозможных нарушениях прав человека, организация пресс-конференций для тех, кто сам не может этого, активное участие в работе Хельсинкской группы, посылки и бандероли – это, быть может, главное, и др., всего не перечислишь!). Люся (как, впрочем, и я) – далеко не здоровый человек, она не зря инвалид второй группы – сказываются контузия и многое другое, в особенности операция щитовидной железы 9 лет назад (написано в феврале 1983 года) и, конечно, не самый молодой возраст, целая жизнь по принципу «жить, не жалея себя».

Главная же трагедия ее жизни – разлука с детьми и внуками, вынужденными 5 лет назад уехать из СССР в бесконечно далекий и совсем не простой зарубежный мир, с полным отсутствием нормальной связи – почты и телефона (телефонной связи у меня нет и с Москвой). Я уже писал, что, когда они уезжали, мы понимали, что это будет тяжело и трудно, но насколько – мы все же не могли знать. Сейчас, уже почти три года, к этому добавилась разлука с мамой, Руфью Григорьевной. Все это завязано в тугой, неразрешимый узел.

Говорят, человек, лишенный связи с внешним миром, становится живым мертвецом. Мне кажется, что я в своей фантастической горьковской изоляции не стал мертвецом; если это так, то только благодаря Люсе. Это в равной мере относится и к общественной активности, и к науке, и к чисто человеческому общению. Поистине Люся дала мне жизнь и поддерживает ее. Чего это ей стоит – я пытался написать выше. Это все верно и в применении ко всем дням горьковской жизни, и к самым первым, описанным в предыдущей главе (я рассказал там, как Люся помогла тогда найти и удержать верную и достойную линию на крутом повороте нашей судьбы)» (А.Д. Сахаров, «Воспоминания» [3], Гл. 29, Части 2).

1981. Кража документов и рукописей в Горьком. Кража машины. Борьба и совместная с А.Сахаровым голодовка за выезд из СССР невесты Алеши. Отъезд Лизы Алексеевой.

«Алеша уехал 1 марта 1978 года. С мая Лиза жила в нашей семье, стала ее членом. Почти немедленно начались трудности. Весной ее по надуманному предлогу не допустили к госэкзаменам, не дав тем самым формально закончить образование и получить диплом. В июле следующего года, явно по указанию, уволили из вычислительного центра, где она работала оператором и была на хорошем счету. В дальнейшем, особенно после моей высылки, трудности и опасность ее положения увеличивались. Попытки добиться ее относительно быстрого выезда, как у многих других внешне в аналогичном положении, – не удались. Разлука ее с Алешей затянулась почти на четыре года – выезд Лизы стал возможен лишь после многолетних усилий, завершившихся голодовкой моей жены и моей в ноябре – декабре 1981 года.

На протяжении этой книги я много писал о нарушениях в СССР права на свободный выбор страны проживания, о тех трагедиях, к которым это приводит. В случае Лизы все многократно усиливалось ее связью со мной – фактически Лиза Алексеева стала заложником моей общественной деятельности» (А.Д. Сахаров [3] стр. 831).

«Уезжая в Москву, я задавала Андрею «урок» (была у нас такая игра) – написать что-нибудь близкое к литературе – о каком-нибудь стихотворении, о книге, которую прочли. Кроме Пушкина, помню «задания» по Блоку и по Фету. О Фете возникло после слов Лидии Корнеевны[141]141

Л.К. Чуковская (1907–1996), писатель, поэт, публицист. – Сост.

[Закрыть] «Работа – моя молитва». Может, это не дословно, но смысл был такой. И, рассказывая Андрею об этих словах Л.К., я сказала, что моей Молитвой с очень ранних отроческих лет (после ареста мамы и папы) стало стихотворение Фета: «Учись у них – у дуба, у березы. / Кругом зима. Жестокая пора! / Напрасные на них застыли слезы, / И треснула, сжимаяся, кора. / Всё злей метель и с каждою минутой / Сердито рвет последние листы, / И за сердце хватает холод лютый; / Они стоят, молчат; молчи и ты! / Но верь весне. Ее промчится гений, / Опять теплом и жизнию дыша. / Для ясных дней, для новых откровений / Переболит скорбящая душа». После этого разговора Андрей попросил, чтобы я привезла в Горький Фета. Особенно жаль мне, что украдено и небольшое его эссе о романе Фолкнера «Авессалом, Авессалом» ([5] Том 2, стр. 180–181).

1982. Первый инфаркт и самолечение. Подача заявления в ОВИР на еще одну поездку за рубеж для лечения глаз. Новая кража документов и рукописей Сахарова. Обыск в поезде Горький – Москва.

1983. Диагностирован новый, обширный инфаркт (25 апреля). Установка милицейского поста у дверей московской квартиры. Требование совместной с Сахаровым госпитализации. Пресс-конференция на улице Чкалова. Сахаров начинает борьбу за поездку жены для лечения. Миллионное тиражирование клеветы для компрометации жены Сахарова. Московский суд отказывает в приеме иска о защите чести и достоинства (судья: «… А у меня, может, и долежит. Может, снова начнут реабилитировать»).

«Мы праздновали мой день рождения (15 февраля 1983 г. – Ред.) вдвоем – оба были нарядно одеты, были цветы, Андрюша рисовал какие-то плакаты, я стряпала так вдохновенно, будто ожидала в гости всю свою семью. Было много телеграмм из Москвы, из Ленинграда, от детей и мамы. То, что я наготовила, мы ели три дня. Но пришло время все же пополнить запасы, и я поехала на рынок – день был, по горьковским нормам, теплый и ясный. Когда я вернулась, и Андрей открыл дверь на мой звонок, я не узнала его: чисто выбрит, серый костюм, розовая рубашка, серый галстук и даже жемчужная булавка (я подарила ее в первую горьковскую зиму – на десятилетие нашей жизни вместе). «Что случилось?» – в ответ он молча протянул мне телеграмму, она была из Ньютона. «Родилась девочка Саша Лиза девочка чувствуют себя хорошо все целуют». Когда я прочла телеграмму, Андрей сказал: «Это не девочка, это голодовочка!» [18].

И всегда, когда из Ньютона приходят новые фотографии детей, Сашу он называет «наша голодовочка».

В прошедшую осень я стала ощущать, что у меня есть сердце. Конечно, сердце иногда болело и раньше, но как-то мимоходом. Ощущать-то я его ощущала, но как-то не задумывалась, да и где тут задумываться. Осень 1982 года. Уже отстучали колеса моих более чем ста поездок Горький – Москва, Москва – Горький, уже уехал Тольц, прошел обыск у Шихановича, арестован Алеша Смирнов, а еще раньше Ваня Ковалев, я вожу в Горький каждый раз две сумки с продуктами и еще всякое нужное и не очень, а Андрюша сидит над «Воспоминаниями» и периодически часть их пишет заново – не строгость автора, не ворчание первого читателя, первого редактора и первой машинистки (это все я) – нет! Чужая воля и чужая рука. Они исчезают. То из дома – еще в Москве, то украдены с сумкой в зубоврачебной поликлинике в Горьком, то – в эту самую осень на улице из машины, которая оказалась взломана, а Андрей чем-то одурманен. Каждый раз он пишет все заново. В общем, каждый раз это уже нечто новое – иногда написано лучше, иногда хуже и даже не про то» (Е.Г. Боннэр [2], стр. 25–26).»

«15 февраля у кого, «к сожалению, день рождения только раз в году», а у меня два – один в Москве, другой в Горьком. На первый Ших[142]142

Ю.А. Шиханович – Сост.

[Закрыть] принес книгу Яковлева «ЦРУ против СССР». Белка[143]143

Б.Х. Коваль – Сост.

[Закрыть] очень расстроилась, что он принес, она уже читала, но мне не сказала; это ее всегдашнее стремление – не огорчить. Я взяла книгу в Горький. Я долго ее не читала, не хотелось, было заранее неприятно, и чувства брезгливости не могла преодолеть. Андрей же прочел почти сразу, как привезла, сказал, что обязательно будет писать про это, но не сейчас. В начале февраля он закончил статью «Опасность термоядерной войны» и еще не отошел от волнений, связанных с написанием и с тем, чтобы она увидела свет. Тут и мне досталось хорошо. Снова Андрей ругал меня, что когда-то я не дала ему подать заявление в суд на издающуюся в США газету «Русский голос», там еще в 1976 году началась кампания против меня, которую продолжила сицилийская «Сетте джорни», а Яковлев только расширил и, так сказать, оформил соответственно.

Я не буду касаться писаний Яковлева, как и многого, о чем пишет Андрей Сахаров в своих «Воспоминаниях», позже я расскажу только о своей попытке обратиться в суд за защитой от клеветы. Но Яковлев, конечно, заставил нас волноваться. Вначале – больше Андрея, потом и я заболела этим, а жить в ауре подобной литературы вредно, и не только психологически, но и физически. У Андрея в этом плане была разрядка. 14 июля 1983 года Яковлев приехал к нему – этот человек хотел то ли интервью от Сахарова, то ли еще чего и получил – пощечину. Об этом своем поступке Андрей рассказывает сам в своей книге. После пощечины Андрей успокоился и был очень доволен собой. Как врач, я думаю, что этим Андрей снял стресс – и это было полезно. Как жена – восхищаюсь, хотя понимаю, что вообще подобное не соответствует натуре моего мужа.

Но, в общем, мы жили тем же способом и в том же ритме, как и до этого, хотя сердце все болело и болело. Я треть времени проводила в Москве, где на меня наваливались куча дел и куча людей…

В Москве все было так плохо – седьмого числа арестовали Сережу Ходоровича[144]144

Сергей Ходорович, распорядитель Фонда Солженицына в 1977–1983 гг. – Сост.

[Закрыть], ожидался какой-то дурацкий суд у Верочки Лашковой, было непонятно: за что? И как могут (дурацкий вопрос) ее выгонять из Москвы? А в Горьком вовсю шла весна. Я люблю весну, и Андрей тоже. И хоть все плохо, а душа как-то незаметно начинала отходить, оттаивать. Для нас было радостно, что дни длиннее и можно где-то на обочине дороги погулять. Тогда еще можно было ездить в Зеленый город (район Горького), где есть лес, расположено несколько санаториев, детских лагерей и дач. Можно было слушать радио. Теперь этот район для нас тоже стал запретным…

25 апреля утром, после завтрака, я убирала что-то в комнате, где мы спим. Андрей был у себя, работал. Вдруг меня как проткнули чем-то острым насквозь, так что я ничего сказать, двинуться, закричать не могла. Остановилась на вдохе и так стою, потом медленно, почти ползком, по кровати добралась до Андреевой половины – и дотянулась до его нитроглицерина, своего у меня тогда еще не было. Через некоторое время боль чуть-чуть отпустила, и я смогла позвать Андрея, смогла лечь; начался бесконечный нитроглицерин, мази, валидол, анальгин, ношпа, папаверин, несколько раз инъекции атропина, один раз с промедолом, были рвота, слабость необычайная, давление низкое. Все себе сама делала – и больная, и врач. Испуганный Андрей помчался как угорелый в аптеку. Я все как проваливалась в небытие. На третий день небольшая температура – держалась два дня. Я уже поняла, что это инфаркт. Но, и поняв, подсознанием стремилась это опровергнуть…

Шло это все волнами – то лучше чуть, то совсем пропадаю, а тут пришла телеграмма, что начинается суд над Алешей Смирновым, и 10 мая я поехала в Москву. Встречал Ших. Идти до такси было трудно, но добрались. Вечером у меня были Маша Подъяпольская, Лена Костерина и Любаня (мать и жена Алеши), сказали, что суд завтра в 10 утра в Люблино. Я мысленно представила себе лестницу на мост над путями – через него надо перейти, чтобы добраться до здания суда, там уже судили стольких: Буковский, Краснов-Левитин, Твердохлебов, Орлов, Таня Великанова, Таня Осипова и другие. И мне стало плохо – плохо реально, по-настоящему: закружилась голова, схватило сердце, посинели ногти. Маша спросила: «Что с тобой?» – «Плохо». И потом: «Вы простите, я к суду не пойду. Пусть днем ко мне после перерыва кто-то приедет и расскажет. А я все расскажу коррам. И вечером тоже сделайте так»…

Суд продолжался два дня. Приговор – 6 лет лагеря и 4 года ссылки. 10 лет – десять. Какой Алешка молодец. Как он смог выдержать и битье, и давление следователя, и как безумно жаль его, Лену, Любу…

И я поехала в поликлинику Академии наук – сердце все болело и болело, с 25 апреля ни на минуту не переставало.

Сделали ЭКГ. Врачи забегали. Посадили меня в кабинете. Пришла заведующая и повела разговор, что она не может меня отпустить домой, а должна сразу госпитализировать: очаговые изменения, инфаркт. По анамнезу получается, что ему немногим больше трех недель. Я была несколько ошеломлена, и это доказывает, что хоть я и поняла после 25 апреля, что у меня инфаркт, но верить не верила: не хотелось. Или боялась. Да и забоишься – любой человек боится, а при нашей-то жизни! Зав. отделением очень волновалась, и, пока она волновалась, я думала и – надумала. Я сказала Марине Петровне (так звали заведующую), что согласна на госпитализацию, если привезут из Горького моего мужа и госпитализируют вместе со мной – ему давно пора. Я сказала также, что в этом случае обещаю ничего не сообщать корреспондентам ни о моем инфаркте, ни о нашей госпитализации и обещаю, что в больнице нас будут навещать только самые близкие друзья. В противном же случае 20 мая я проведу пресс-конференцию.

Чтобы непосвященному была понятна обоснованность моей просьбы, придется пояснить. Академик в своей поликлинике всегда пользуется привилегией быть госпитализированным с женой и регулярно проходит (в среднем раз в год) стационарное обследование в течение двух-трех недель, обычно также вместе с женой. Андрей с момента ссылки никакой помощи от поликлиники не получал и не обследовался. Потому моя просьба, если считать, что все обстоит так, как говорят академические функционеры (что с Сахаровым все хорошо и он живет, как все академики), вполне обоснована. Если же считать, что Сахаров – ссыльный, то моя просьба, чтобы Сахаров приехал (или его привезли), тоже обоснована, так как кодекс предусматривает, что ссыльный может быть временно отпущен из ссылки, если тяжело болен кто-либо из его близких. Этот момент нашей жизни очень наглядно доказал, что положение Сахарова во всем беззаконно и апеллировать к закону он не может.

Марина Петровна сказала, что от нее ничего не зависит, что она передаст мою просьбу начальству, но отпустить меня одну не может – отвечает теперь за мою жизнь, и меня повезли домой на «скорой помощи» в сопровождении медсестры…

20 мая, в час, назначенный для пресс-конференции, я услышала на лестнице какую-то возню. Открыв дверь, я увидела милиционеров, заталкивающих корров в лифт. Тогда я вышла на улицу.

Стоя у окна книжного магазина и держа в руке нитроглицерин, с которым теперь уже не расставалась ни на секунду, я рассказала коррам о нашем положении. В западной печати появились сообщения об этой встрече. Но, видимо, все недооценили мое состояние, считая, что раз я вышла на улицу, то, может, у меня и не инфаркт. Одна газета написала «микроинфаркт», другие вообще забоялись серьезных определений. Иногда я думаю, что если бы пресса (единственная наша и правозащитников реальная защита – это гласность) отнеслась к моей просьбе помочь нам серьезней, если б наши друзья во всем мире поняли, насколько трагично было положение в те дни, то, может, не случилось бы всего, о чем я рассказываю дальше…

3 июля в «Известиях» появилось письмо четырех академиков. Письмо это подписали А. А. Дородницын, А. М. Прохоров, Г. К. Скрябин, А. Н. Тихонов (говорят, Прохоров жалеет, что подписал: его плохо принимают за границей; Скрябину, думаю, все равно, как принимают, – лишь бы посылали; ездят ли два других ученых мужа, не знаю). Их письмо вызвало бурю. Советские люди академикам верят, тем паче один – Нобелевский лауреат. А что эти академики постеснялись даже название статьи Сахарова привести в тексте – этого советские люди не знают…

Пошел поток писем – 20 в день, 50 в день, 70, 100, дошло до 132-х в один день, потом постепенно их количество стало уменьшаться, но не прекращалось. Сахарова ругали и клеймили всячески, письма были индивидуальные и коллективные… В том же июле на подмогу академикам пришел журнал «Смена»[145]145

Н.Н. Яковлев, «Путь вниз», «Смена», № 14, июль 1983 г. – Сост.

[Закрыть] (тираж идет чуть ли не на миллионы), где Яковлев повторил и развил то, что было в его книге. Поток писем изменил свою направленность, многие письма стали откровенно антисемитскими, участились угрозы – особенно в мой адрес.

В августе уже не президент Академии[146]146

Александров Анатолий Петрович (1903–1994), Президент АН СССР в 1975–1986 гг. – Сост.

[Закрыть], а глава государства (тогда Андропов[147]147

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984), Председатель КГБ СССР в 1967–1982 гг., Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982–1984 гг. – Сост.

[Закрыть]) в беседе с американскими сенаторами заявил, что Сахаров сумасшедший.

А нам угрожают на рынке, и когда выходишь на балкон, на улице скандалы – было все. Кажется, только не били. И как апофеоз – погром, который мне устроили в поезде 4 сентября, когда я ехала из Горького…

Мы решили подавать в суд. Мысль была не моя. Так считал необходимым Андрей, и с ним были согласны многие друзья. Я же понимала, что от меня опять требуется большая работа…

Но вот все «если» преодолены. И даже есть адрес Яковлева. Его мне дала одна моя приятельница. Она живет недалеко от него и, сообщая адрес, добавила к нему довольно длинный рассказ о личности и прошлой и сегодняшней жизни моего ответчика. Так что если б я была привержена тому жанру, в котором работает Яковлев, то могла бы здесь поместить еще пару десятков страниц…

В районный народный суд Киевского района г. Москвы от Боннэр Елены Георгиевны, адрес… по делу с Яковлевым Николаем Николаевичем, адрес… соответчик: журнал «Смена», адрес…

О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА (в порядке ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР) ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

В журнале «Смена» (июль 1983) напечатана статья Н. Н. Яковлева «Путь вниз». Статья эта порочит меня. В своем заявлении в суд я не касаюсь общей направленности статьи, искаженных и порочащих сведений о моем муже, моих детях и людях, в прошлом мне близких. Я обращаю внимание суда только на несколько утверждений автора. Перехожу к тексту статьи (все цитаты – журнал «Смена», № 14, 1983).

1. «…Все старо как мир – в дом Сахарова после смерти жены пришла мачеха и вышвырнула детей… Боннэр поклялась в вечной любви к академику и для начала выбросила из семейного гнезда Таню, Любу и Диму, куда водворила собственных – Татьяну и Алексея…».

2. «Все деньги Сахарова в СССР Боннэр давно прибрала…».

3. «Вооружившись подложными справками, сумела поступить в медицинский институт в Москве», «…ведя развеселую жизнь…».

4. «В молодости распущенная девица достигла почти профессионализма в соблазнении и последующем обирании пожилых и, следовательно, с положением мужчин. Дело известное, но всегда осложнявшееся тем, что, как правило, у любого мужчины в больших летах есть близкая женщина, обычно жена. Значит, ее нужно убрать. Как? «Героиня» нашего рассказа действовала просто – отбила мужа у больной подруги, доведя ее шантажом, телефонными сообщениями с гадостными подробностями до смерти. Она получила желанное – почти стала супругой поэта Всеволода Багрицкого. Разочарование – погиб на войне. Девица, однако, никогда не ограничивалась одним направлением, была весьма предприимчива. Одновременно она затеяла роман с крупным инженером Моисеем Злотником. Но опять рядом досадная помеха – жена! Инженер убрал ее, попросту убил и на долгие годы отправился в заключение. Очень шумное дело побудило известного в те годы советского криминалиста и публициста Льва Шейнина написать рассказ «Исчезновение», в котором сожительница Злотника фигурировала под именем «Люси Б.». Время было военное, и, понятно, напуганная бойкая «Люся Б.» укрылась санитаркой в госпитальном поезде».

5. «Боннэр в качестве методы убеждения супруга поступать так-то взяла в обычай бить его чем попало».

Все вышеприведенное порочит мою честь и достоинство и таким образом подпадает под действие, ст. 7 Гражданского Кодекса РСФСР. Все это является измышлениями автора статьи, не соответствует действительности.

Я прошу суд выяснить реальные обстоятельства – в соответствии с законом вся тяжесть доказательств лежит на ответчике – и вынести решение, которым обязать гр. Яковлева Н. Н. и журнал «Смена» опубликовать соответствующие опровержения.

26 сентября 1983 Е. Г. БОННЭР

МОИ ПОКАЗАНИЯ

… Мое заявление в суд содержит пять пунктов. По трем из них дает разъяснения в своем заявлении мой муж Андрей Дмитриевич Сахаров. Я остановлюсь на двух остальных – на пункте 3 и на пункте 4.

«3…Я не поступала никогда ни в какой институт в Москве. Я поступила в 1947 г. в Первый Ленинградский мед. институт, имея аттестат об окончании ленинградской средней школы № 14 (ныне № 239), сдавала экзамены на общих основаниях и была зачислена после успешной их сдачи. Никакими подложными справками не пользовалась. Эпитет «развеселая», отнесенный к моей жизни, обсуждать не хочу, выше изложена моя краткая биография.

4. Трагедия – убийство моей школьной подруги Елены Доленко ее мужем Моисеем Злотником (двоюродным братом моей другой школьной подруги, Регины Этингер) – произошла в конце октября 1944 г. Я последний раз видела Елену Доленко в конце 1942 года, когда она вернулась в Москву из эвакуации из Ашхабада. Тогда же видела и Моисея Злотника в доме старшей сестры Регины – Евгении Этингер. Брак между Злотником и Доленко был заключен много позже, осенью 1943 года. Мужем и женой я ни разу их не видела. Об исчезновении Е. Доленко я узнала в канун 1945 г., когда снова была в Москве с ВСП в течение нескольких дней. В конце апреля 1945 г. я была вызвана с санпоезда в Москву на допрос и тогда узнала, что Злотник арестован и что он убил Е. Доленко. Кроме этого единственного допроса, когда меня спрашивали о личности убитой и убийцы и о моих отношениях с ними (Доленко я знала с младших классов, Злотника с 1938 года), меня больше ни на следствие, ни в суд не вызывали. По фабуле этого трагического уголовного дела Л. Шейнин написал рассказ. По литературной версии, Глотник (Злотник) – сексуальный маньяк (по официальной судебной – Злотник совершил убийство из ревности), у которого, кроме жены, три любовницы, одна из них «Люся Б.». Но в рассказе Шейнина, на который ссылается Яковлев, я – никак не подстрекатель к убийству, а скорее жертва. И Яковлев точно также, как меня (если опираться на рассказ), мог бы обвинить в подстрекательстве к убийству двух других – «Нелли Г.», живущую в Ленинграде, или «Шурочку», живущую в Москве».

Теперь я вынуждена отступить от моего письма в суд и рассказать о некоем предшественнике Яковлева. В 1976 году я получила два письма, подписанных Семеном Злотником, выдававшим себя за племянника Моисея Злотника и требовавшим от меня «6000 рублей и некую сумму за границей», так как он решил эмигрировать из СССР. Эту «просьбу» автор письма подкреплял угрозой «раскрыть мои отношения с его дядей» и вообще мое «темное прошлое». Я на эти письма не ответила. Через некоторое время в Москве, Ленинграде и во многих странах мира люди, знающие А. Д. Сахарова или меня (академики, писатели, врачи, политические и общественные деятели, наши друзья), стали получать письма из Вены (желтые стандартные пакеты) с фотокопией рассказа Шейнина и письмом, подписанным Семеном Злотником, в которых излагалось мое «темное прошлое». Мы знаем более чем о тысяче таких пакетов. Обратный адрес на них был: Адамбергенгассе 10/8, 1020, Вена, Австрия, отправитель – Сандлер Е. X. Австрийские корреспонденты выяснили, что ни такого адреса, ни такого человека в Вене нет. На этом история не кончилась. В 1980 г. в газете «Сетте джорни», издающейся на Сицилии, появилась статья со ссылкой на рассказ «бедного эмигранта из России Семена Злотника», где излагается «моя биография», – в ней не только два убийства и весь клеветнический набор, что и у Яковлева, но еще и цитаты из моих писем и писем ко мне моего родственника из Франции, умершего в 1972 году. (Эти письма прошли нормальный почтовый путь, но каким-то чудом оказались в распоряжении Семена Злотника.) В ней же сказано, что проживает Семен Злотник во Франции. Все выглядело бы правдоподобно, но… никто из семьи Злотников из СССР не выезжал и Семена Злотника – племянника Моисея Злотника – в семье Злотников нет и никогда не было, это поручик Киже. Не моя задача исследовать, кто сочинил его.