Автор книги: Борис Альтшулер

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

* * *

Не знаю, когда у Люси возникла мысль о новой книжке (может быть, большой статье или рассказе). Однажды она сказала мне об этом, о желании написать о 37 м годе и о лагерных письмах, раскрывающих личность человека. Мне кажется, что это желание повлияло на ее решение пойти на операцию. Состояние Люси становилось все тяжелее, сердце отказывалось работать, но она надеялась и размышляла о том, что будет писать.

За неделю до операции Люся сказала мне: «ЕБЖ, у тебя будет много работы».

Я понимала, что она говорит о компьютерном наборе, и радовалась, и надеялась вместе с ней, и слушала ее планы. Она говорила, как собирается «показать» мамины письма:

«Сочинить связку к текстам. Не просто даты, а почему мама оказалась там арестованной, почему поперли ее в Караганду, как она смогла написать заявление о помощи мужу. В этом заявлении и в письме абсолютно ни слова о себе».

И сравнивала с письмом другой женщины, тоже заключенной:

«И вот другое письмо, от которого меня трясет – ни заботы о маленькой дочери, которая осталась с бабушкой, ни об арестованном муже – ни слова. И вот я не могу это объяснить. И ведь она сама посадила своего мужа и четверых его друзей. Она работала с какого-то 1920-го года в системе обслуживания иностранцев. Я не собираюсь называть ее имя».

И о самой себе, 15-летней, отказывающейся от благополучия, опасаясь, что таким образом предаст родителей:

«Я хочу написать про мой визит к Микояну. Я ехала очень такая заранее ощерившаяся. А Ашхен (жена А.И. Микояна – Ред.) так тепло меня встретила. Микоян приехал домой значительно позже. Потом мальчишки пришли. Я думаю, что, если бы я согласилась, то мы с Егоркой росли бы в семье Микояна. Лучше бы это было для нас или хуже – я не знаю».

Люся стоически переносила очень тяжелое и дооперационное, и послеоперационное состояние. До операции, несколько раз, когда ей становилось немного лучше, она просила меня включить диктофон:

4 марта 2011 года

Было очень хорошее, для меня безумно много давшее, лето 36-го года. Меня отправляют в Артек. Мама забирает Игоря и уезжает в Меллас, это дом отдыха МК партии в Крыму, а папа уезжает в Гагры. Я из Артека вернулась раньше, чем мама, и папа из Гагр тоже раньше. И мы жили с папой вдвоем. Это такое важное для меня время было. Я как-то совсем по-другому папу почувствовала. У него болел живот. Утром я ему варила манную кашу. А днем мы ходили в кафе «Артистическое», было такое на углу Страстной площади и Тверской. Думаю, что, если бы не это лето, у папы не было бы времени <для меня>. По вечерам приходили то Тито[178]178

Иосип Броз Тито, лидер Югославии в 1945–1980 гг. – Сост.

[Закрыть], то Тольятти[179]179

Пальмиро Тольятти (1893–1964), генеральный секретарь Итальянской коммунистической партии. – Сост.

[Закрыть]. Они играли в шахматы. Папа говорил: «Люся-джан, сделай хороший чай». Потом он посылал меня покупать полено <торт>. Он любил полено. И они стояли над шахматной доской, а я тут же или читала, или еще что-то делала. Я присутствовала. Поэтому я и Тито, и Тольятти, в общем, знала. Не говоря уже о том, что я русский язык преподавала Тольятти.

* * *

Люся Боннэр (слева) в Артеке, 1936 г.

9 марта 2011 года

Я никогда не пила, и не буду уже. Ведь никто не поверит, я в жизни рюмки водки не выпила. И в войну тоже. В войну я свой спирт сливала каждый день в какую-то баночку, потом на какой-нибудь остановке меняла на масло и еще на что-нибудь и посылала маме в лагерь. Я сама себя ругала за то, что я начала курить, потому что пачку махорки маме послать, значит, надо что-то поменять. А у мамы вся компания была курящая.

Сохранились блокадные письма Батанины в ссылку к Кале – жене Матвея[180]180

Боннэр Матвей Григорьевич, дядя Е.Г. Боннэр, арестован в октябре 1937 г., расстрелян. – Сост.

[Закрыть]. Открытки. Там такая фраза: «Зина <сестра Кали> прислала 100 рублей». Я вдруг подумала, какая я была идиотка. У меня был счет, копеечный, армейский, офицера. Других денег у меня не было, конечно. Но я не знала, что даже в блокадном Ленинграде деньги имеют хождение. А Зина была где-то в эвакуации, с ребенком, у нее тоже денег не было. Но она прислала 100 рублей. А я ни копейки не прислала. Вот такая история, но она меня до сих пор мучает.

* * *

14 марта 2011 года, накануне операции

Когда я приехала из Горького с инфарктом, был определенный круг людей, которые мне помогли выжить. Это Лена Копелева, Боря Альтшулер, Леня и Инна Литинские-Кагановы, Шинберги, Андрей Малишевский, Маша Подъяпольская, Белка <Коваль> и Катя Шиханович. А Ших уже был арестован. Но в основном выходила меня в тот инфаркт без медицины и под моим немножко командованием Галя Евтушенко. Она вначале приходила три раза в день – кормила, мыла, а потом просто взяла меня и перевезла к себе. Галя Евтушенко выходила меня.

* * *

Я не знаю, какой Березовский человек. Миф из него сделал черт знает какого человека, но мифы всегда неадекватны и живучи, более живые, чем реальность. А конкретно в моем случае, в моей жизни, Березовский дважды спасал то дело, которое мне дорого, то есть Музей Сахаровский, и, когда я попала в переплет с последней болезнью, он сразу откликнулся, что он дает самолет для перелета и прочее.

* * *

Что самое вкусное на свете? – Лед. А в какой-то момент сладкий чай с лимоном был самым вкусным. За последние дни я пришла к выводу, что лед.

* * *

Вечером накануне операции мы вспомнили что-то из Пушкина, и Люся вдруг начала читать Эдуарда Багрицкого, из двух стихотворений его Пушкинского цикла. И с таким удовольствием закончила: «Он дремлет, Пушкин. Вспоминает снова// То, что влюбленному забыть нельзя,// Рассыпанные кудри Гончаровой// И тихие медовые глаза».

После операции ее тело было измождено и измучено, но голова оставалась ясной. У нее не было голоса из-за поврежденной трубками гортани, и по губам мы понимали – она просит рассказать, что творится в мире. Едва наступило небольшое улучшение, попробовала почитать и сказала мне, что пару дней подумает, с чего мы начнем работать, и какие бумаги принести ей из дома. Не получилось, через день началось инфекционное воспаление.

Люся спала всегда очень тихо. Когда Тани не было в городе, я иногда приезжала к ней ночевать, особенно, если Люся хуже себя чувствовала. Вставая ночью, я заглядывала тихонько в ее спальню, хотелось убедиться, что все в порядке и, конечно, не разбудить ее. Всматривалась в темноту, пытаясь разглядеть, как шевелится одеяло, не видела и отгоняла страшные мысли.

Страшно оказалось по-другому. В тот последний день 18 июня была суббота, я подменяла Таню. Пришла в госпиталь около полудня. Люся попросила меня дать ей очки, сказала, что чувствует себя нормально, только слабость небольшая. Я позвонила Тане, сказала, что у нас все в норме. Мы с Люсей немного поговорили о чем-то незначительном, потом она прикрыла глаза. И вдруг, посмотрев на экран прибора, я увидела, что у нее быстро падает давление.

Это остановилось сердце. Завести его врачам не удалось.

Надежда Ажгихина

– Журналист, литератор, общественный деятель, вице-президент Европейской федерации журналистов, член инициативной группы «Ассоциация свободное слово».

Уроки Елены Боннэр

О смерти Елены Боннэр в далеком Бостоне рассказали все без исключения федеральные СМИ, ее биографии и борьбе за права человека в СССР и постсоветской России были посвящены краткие кадры хроники и комментарии политиков и общественных деятелей, президент Дмитрий Медведев направил соболезнования родным покойной, отметив ее выдающийся вклад в демократическое развитие страны.

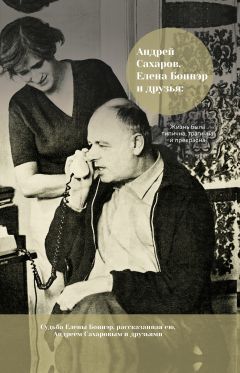

Надежда Ажгихина

Телезритель снова увидел сюжеты, которые еще недавно – куда более подробно – транслировали в связи с 90-летием со дня рождения Андрея Сахарова: супруги в горьковской ссылке, на Казанском вокзале после исторического возвращения в столицу уже в горбачевские времена, в окружении журналистов, перед многотысячной аудиторией во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР 1989 года… Как невольное напоминание о том, что еще недавно, – на самом деле, двадцать лет не такой безумный срок даже для человеческой жизни, не то что для страны, – многие люди в отечестве были озабочены совершенно другими сюжетами, нежели сегодня, что политика также имела иное лицо, и взаимоотношения личности и государства были не только предметом широкой дискуссии, но и своего рода полем битвы в спорах о будущем России… Как будто самой своей кончиной Елена Георгиевна продолжила тот страстный диалог с современниками, который десятилетия будоражил сограждан и власти, вызывал восхищение и ненависть, и навеки вписал имена Сахарова и Боннэр в историю свободомыслия в России – и в историю России вообще.

Диссидентство, как вид публицистического творчества, общественной деятельности и выбор собственной судьбы, существовало в России века, что нашло отражение в вузовских курсах, со времен переписки Грозного с Курбским обретало новые формы и превратилось в стойкую традицию и важнейшую составляющую идентичности российской интеллигенции. Диссидентство было органично для российской почвы, точно так же, как для советской – не случайно биографии очень многих видных деятелей движения второй половины XX века берут начало в 30-е, в годы младенчества и детства, и годы репрессий, которым подверглись их родители. Лусик Алиханян росла в семье бакинского комиссара и носила его имя, настоящего отца Левона Кочаряна не помнила. Отчим Геворк Саркисович делал успешную партийную карьеру – первый секретарь ЦК КП(б) Армении, ответственный сотрудник райкомов в Москве и Ленинграде, в Исполкоме Коминтерна – вплоть до ареста в 1937. Расстрелян в 1938, посмертно реабилитирован. Мать Руфь Григорьевна Боннэр арестована вслед за мужем, сослана, реабилитирована в 1954.

После ареста родителей девочка воспитывалась у бабушки в Ленинграде (та погибла во время блокады), с первых дней войны помогала фронту, после мобилизации служила медсестрой, была тяжело ранена, День Победы встретила под Инсбруком в Австрии. В одном из поздних интервью говорила, что подвиги на фронтах совершали не для того, чтобы погибнуть с именем Сталина на устах, а потому, что «не было другого выхода». Училась в Ленинградском мединституте после войны, в феврале 1953 года исключена за критические высказывания по поводу «дела врачей», восстановлена после смерти Сталина. Работала педиатром, участковым врачом, преподавала, воспитывала дочь и сына, ходила на партсобрания, была удостоена звания «Отличник здравоохранения СССР»… Как многие сверстники, читала неопубликованные записки узников сталинских лагерей, многих знала лично, как и молодых ученых, вдохновленных разоблачениями «культа личности» и мечтавших о демократии без партийной цензуры, серьезно включилась в правозащитную деятельность только после 1968 года. На одном из судов над диссидентами-физиками в Калуге в 1970 познакомилась с Андреем Сахаровым. В 1972 году вышла за него замуж, в том же году вышла из рядов КПСС. С этого времени Сахаров и Боннэр не разлучались.

В публикациях последних дней Елену Георгиевну часто называли декабристкой – последовала за мужем в ссылку в Горький, была осуждена, разделила с ним голодовки и невзгоды. На самом деле сходство довольно поверхностное – она была не только подругой и утешительницей в лишениях, но едва ли не прежде всего – единомышленником, соратником в борьбе, равным по силе духа и решимости. Даже не читая недавно изданных воспоминаний, только глядя на старые снимки и кадры хроники, понимаешь, как бесконечно счастливы вместе были эти люди. Любовь Сахарова и Боннэр, дающая им силы и, бесспорно, продлившая жизнь Андрею Дмитриевичу, – удивительный пример редкого единения душ и помыслов, воплощения того почти недостижимого идеала, когда любящие действительно смотрят не друг на друга, но в одну сторону. Никто не удивился, что Боннэр основала фонд помощи детям политзаключенных, отдав в него полученную Сахаровым в 1973 году премию Чино дель Дука, представляла академика на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло в 1975 году, что первой поставила подпись под учредительным документом Московской Хельсинкской группы, что давала многочисленные интервью западным корреспондентам во время ссылки.

Первую голодовку супруги объявили вместе осенью 1981 года. Причина многим тогда показалась странной – невесте сына Елены Георгиевны Алексея, вынужденного эмигрировать в США, не разрешали выехать к жениху. Известный диссидент в ту пору даже приехал в Горький стыдить Сахарова – как может он, великий ученый и знамя правозащитного движения, в дни, когда узники совести томятся в лагере, подвергать свою жизнь опасности только ради того, чтобы двое молодых людей поцеловались за океаном. Сахаров был непреклонен – ответил, что счастье двух молодых людей для него не менее важно, чем свобода инакомыслящих. Девушку выпустили. А фраза академика осталась в истории. Вообще право на личное мнение, личный выбор, личное счастье, а отнюдь не политические декларации, – краеугольный камень правозащитного движения, протест против диктатуры большинства, нивелирования личности как таковой.

Боннэр, безусловно, влияла на мужа. Хотя, как она сама писала, это ее влияние было отнюдь не безграничным в ситуациях, когда Сахаров что-то твердо для себя решал.

После смерти Андрея Дмитриевича она настояла на создании Фонда Сахарова и центра его имени, и продолжала следовать установленным ими правилам поведения уже в новой ситуации, к примеру, вышла из комиссии по правам человека при Президенте РФ в знак протеста против начала чеченской войны в декабре 1994 года, первой подписала обращение российской оппозиции к гражданам России в начале 2010 года, до последних дней активно следила за развитием событий на родине, критиковала работу Академии наук и политику в отношении научных кадров и СМИ, предостерегала против того, чтобы Сахарова после юбилейных торжеств превратили в «приторную икону с православным ореолом», напоминая, что Сахаров был «убежденным космополитом и гражданином мира», утверждая равенство прав и свобод для всех. В эпоху их с Сахаровым детства и юности это романтическое представление называлось забытым словом интернационализм. Она была такой же гражданкой мира, живя в США, критиковала политику США и союзников, не могла и не хотела остаться равнодушной…

Вспоминая сегодня эту удивительную женщину, трудно не согласиться с тем, что ее личный выбор, и судьба, и слова оставили след в самочувствии не только старших поколений. Движение «Я не Сахаров, но и я..», объединившее в пространстве Интернета уже тысячи молодых людей, голосующих за свободный выбор пути и судьбы не по указке, за прозрачность и подотчетность принимаемых властью решений, за уважение к личному достоинству человека – это непосредственный результат той работы, не всегда понятной и оцененной большинством современников, которой отдали жизнь Сахаров и Боннэр. А это значит, что наша страна неостановимо движется вперед.

28 июня 2011 г.

Елизавета Алексеева

Невестка Е.Г. Боннэр, жена ее сына Алексея Семенова. В 1981 году Е.Г. Боннэр и А.Д. Сахаров держали 17-дневную голодовку, чтобы добиться для Лизы Алексеевой разрешения на выезд к Алексею в США.

Сложно что-то добавлять к воспоминаниям Андрея Дмитриевича и Елены Георгиевны – они всё подробно описали. Елена Георгиевна мне запомнилась очень энергичной, очень активной, очень живой.

Впервые мы встретились в конце 1977 года, когда Алеша привел меня знакомиться с мамой, бабушкой и Андреем Дмитриевичем. Встретила Елена Георгиевна меня с большим интересом. Жить я переехала к ним в мае 1978 года, после отъезда Алеши и некоторых проблем с моим распределением. Дело в том, что я тогда была на пятом курсе математического факультета Московского пединститута им. Ленина, и по распределению мне дали Магаданскую область. Мне пришлось отказаться от получения диплома, чтобы не ехать по распределению. Распределение меня в Магаданскую область было совершенно нелогичным: на четвертом и пятом курсах я преподавала математику в школе и видела, что учителей очень не хватает. Я и мои родители жили в Московской области, и студентов из области тогда оставляли преподавать в Москве – в школах преподавателей математики не хватало. Но политика давления на Елену Георгиевну и Андрея Дмитриевича заключалось в том, чтобы уменьшить количество людей, которые с ними общались.

Лиза Алексеева и Елена Боннэр, около 1980 г.

До отъезда Алексея я регулярно приходила на Чкалова. Обсуждали мы там всё, что угодно: этические, эстетические проблемы, литературу… Вплоть до межгалактических связей, насколько я помню. Выбор тем разговоров, особенно за столом, иногда был серьезный – о том, что происходило вокруг, в мире – а иногда и нет. Я всегда стремилась к пониманию того, что творилось вокруг. Общение с Андреем Дмитриевичем и Еленой Георгиевной оказалось для меня естественным – на момент знакомства с ними мне не хватало информации о происходящем в стране, которая меня удовлетворяла бы. Не хватало знаний. Я не испытывала никакой неловкости и трудностей, начав общаться с диссидентами. Попадание в их среду для меня не было переходом из одного качества в другое.

Я познакомилась с Еленой Георгиевной, когда вопрос об отъезде Алексея уже был решен, и он уехал где-то месяца через три[181]181

1 марта 1978 г. – Сост.

[Закрыть]. Мы рассчитывали, что я тоже вскоре поеду за ним. КГБ же считало, что на меня можно надавить и я перестану с ними общаться – хотя, конечно, мне сложно судить, могу только предполагать, что было у них в головах. Видимо, они решили, что меня выпускать не надо, я сама от Сахаровых уйду, но я сама не ушла. Я познакомилась с Еленой Георгиевной и Андреем Дмитриевичем зимой, а переехала к ним на Чкалова, когда закончился последний семестр в институте – летом.

Как в любой нормальной семье, я помогала Елене Георгиевне по хозяйству. Какое-то время я работала в вычислительном центре. Потом, года через полтора-два, меня выгнали. Меня бы взяли в школу – настолько плохо было с учителями – но я не стала устраиваться преподавателем, потому что в работе с детьми всегда внимательно смотрят на «благонадежность». Так что я подвела бы людей, которые взяли бы меня на работу. Как инвалид войны, Елена Георгиевна имела право на помощь по дому, она меня формально наняла домработницей. Это предполагало зарплату от государства.

Когда на Чкалова ещё жили Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич, помню, я много ходила вечерами в гости, они же почти никуда не ходили. Я старалась заниматься английским, читала, помогала им по дому. Андрей Дмитриевич работал в своей комнате. Андрей Дмитриевич тогда уже начал вести дневник, Елена Георгиевна перепечатывала его. Также она работала над документами, которые они готовили. В квартире на Чкалова всегда было много интересных людей.

С Еленой Георгиевной я общалась больше, чем с Андреем Дмитриевичем. Наверное, в силу большего интереса ко мне с её стороны как к невесте её сына. И, потом, я не физик, никакого сравнимого интеллекта, представлявшего бы интерес для Андрея Дмитриевича, у меня не было. Хотя, например, когда Елена Георгиевна уезжала в Италию и Штаты[182]182

Январь – апрель 1979 г. – Сост.

[Закрыть], мы с Андреем Дмитриевичем ходили в кино, я старалась его развлечь.

Вербовать меня не пытались. Мне дали предупреждение за антисоветскую агитацию – была такая форма воздействия. Она была как условный срок: если потом сажали по 70-й статье (антисоветская агитация), то как рецидивиста. Меня вызвали в КГБ на Лубянку и вручили это предупреждение. Это было сразу после того, как Андрея Дмитриевича в январе 1980 года выслали в Горький: этим они показали своё желание, чтобы я исчезла. Предупреждение дали потому, что я подписала письмо против вторжения Советского союза в Афганистан – это вменялось в вину.

Однажды меня сняли с поезда, когда мы с Руфой Григорьевной ехали в Горький. Поезд остановили, вывели меня, посадили в машину и повезли на Лубянку… Не очень помню, когда это было. Скорее всего, весной 80-го года.

Пробовались разные варианты для моего отъезда из СССР. Я получила приглашение от мамы Ремы Янкелевича, Томор Самойловны Фейгин, которая эмигрировала в Израиль во второй половине 70-х – в то время уезжали только с израильской визой. В выезде в Израиль мне отказали. Потом возникла идея фиктивно выдать меня замуж за диссидента Семена Глузмана – это тоже оказалось невозможно. Потом началась новая волна репрессий – диссидентов либо сажали, либо предлагали уехать, и мои проблемы отошли на задний план. Наконец, летом 1981 года в штате Монтана мы с Алексеем заочно обвенчались, то есть по американским законам стали мужем и женой. Но советские власти такого брака не признавали и меня всё равно не выпускали из страны.

О том, что Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна будут голодать, меня поставили в известность – но моего согласия не спрашивали. У меня был выбор: либо сказать, что я не имею к этому отношения, либо поддерживать. Естественно, я выбрала поддержку. Свое несогласие с голодовкой я держала при себе: любой нормальный человек был бы против голодовки.

Драматическая история этой голодовки описана Андреем Дмитриевичем [А.Д. Сахаров, Воспоминания, т.1, гл. 30]. Голодовку они держали в Горьком вдвоем – Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич. Продолжалась голодовка 17 дней, причем последние 4 дня они были насильственно разлучены и помещены в разные больницы. Вечером 8-го декабря представителем КГБ было обещано «положительное решение вопроса по Алексеевой», и голодовка была прекращена.

К концу голодовки в квартиру на Чкалова пришли и сказали, что я могу пойти получить разрешение на выезд в любое время. Я ответила, что пока не увижу, что они живы, никуда не поеду. Мне дали возможность съездить в больницу, где они находились в Горьком, уже закончив голодовку. Я получила разрешение и очень быстро уехала: мне дали всего два или три дня на отъезд.

Во время голодовки КГБ требовало, чтобы я повлияла на Андрея Дмитриевича и Елену Георгиевну, чтобы они прекратили голодовку – естественно, я послала гэбистов подальше.

Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич победили в этой неравной схватке с КГБ. Кроме достижения своей главной цели, эта голодовка позволила поднять интерес к теме прав человека в Советском Союзе в целом, и к незаконной ссылке Сахарова в Горький в частности (Елена Георгиевна тогда еще была на свободе). Время было уже глухое – с диссидентами постепенно расправлялись, никаких перспектив не было. А тут – такая победа!

Когда Елена Георгиевна и Андрей Дмитриевич были в Горьком, а Руфь Григорьевна в мае 80-го уже уехала в США, я была формальной хозяйкой квартиры на Чкалова. В ней проводились всякие мероприятия, потому что, пока Елена Георгиевна была на свободе, это была самая защищенная из диссидентских квартир. Если кому-то нужно было встретиться с иностранными журналистами, встречались у нас. Юрий Шиханович вычитывал здесь «Хронику текущих событий». «Бюллетень «В»[183]183

Правозащитный информационный бюллетень. Выходил очень ограниченным тиражом в конце 70-х – начале 80-х, служил источником сведений для других изданий и документов: «Хроники Текущих Событий», документов «Группы Хельсинки» и др. Первые издатели – И. Ковалев, А. Смирнов, В. Тольц. О «Бюллетене «В»» см. также воспоминания С. Григорьянца, И. Ковалева, Н. Милетича и В. Тольца. – Сост.

[Закрыть] печатался и хранился у нас, во всяком случае, несколько его копий. Несколько копий хранились ещё где-то, я старалась не знать, где именно.

Не помню, был ли Андрей Дмитриевич там прописан, но квартира принадлежала Руфи Григорьевне. Она была, как это называлось тогда, ответственным квартиросъемщиком. Захотели бы – эту квартиру отняли, но почему-то тогда не отняли: квартира стояла пустой, даже когда Елену Георгиевну в мае 84-го сослали в Горький. Хотя у ссыльных иногда отбирали и квартиру, и прописку.

Эта квартира не была, конечно, неприкосновенной – но была более защищенней, чем все прочие: её не отняли, там ни разу не было формального обыска. Негласные обыски, конечно, были: бывает, возвращаешься в квартиру, а там полный бардак… «Бюллетень «В» и подобное мы умели прятать. Люди ко всему привыкают, в том числе к постоянной слежке. Чтобы не сойти с ума, нужно жить так, будто этого нет.

Когда я уезжала из СССР, Елена Георгиевна ещё не была осуждена и проводила время между Горьким и Москвой, хотя ей становилось трудно ездить: она была немолода, это было физически тяжело, возможно, потом из-за этого у неё был инфаркт.

Когда Елена Георгиевна переехала в США, пока мы жили в Бостоне, мы много общались. Когда переехали в Вашингтон, общались уже меньше. В конце жизни главной её целью было сохранение наследия Андрея Дмитриевича. Что, конечно, не отменяет интереса к другим событиям. Она была уже совсем пожилым человеком, и это не могло не отразиться на её образе жизни.

Жизненных сил у неё было очень много, она была ярким человеком. Достоинства у неё были очень крупные. Она была замечательным человеком и страшно добрым – это самое главное.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!