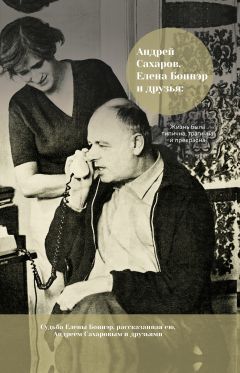

Автор книги: Борис Альтшулер

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]

Корнелия Герстенмайер

Немецкий публицист, председатель общественной организации Gesellschaft Kontinent, основатель и председатель(1972–1978) Общества прав человека во Франкфурте-на-Майне, дочь Ойгена Герстенмайера, председателя бундестага ФРГ с 1954 по 1969 годы. Мать Корнелии Бригитта фон Шмидт происходила из семьи балтийских немцев, бежавших в Германию после Октябрьской революции. Корнелия изучала историю Восточной Европы, философию и славистику. По приглашению министерства культуры СССР в течение года училась в МГУ. После нескольких поездок в СССР Корнелии было отказано во въезде за связи с диссидентами. После распада СССР занималась социальными проектами в России.

Когда мне было без нескольких недель десять лет, умер Сталин. Я сказала моей матери: теперь Россия будет свободной. Я начала заниматься правозащитниками в СССР, начиная с середины 60-х годов. Я надеялась на разрушение советского режима мирным путем.

Слева направо: Корнелия Герстенмайер, неизвестный, Зинаида Шаховская. Первые Сахаровские слушания, Копенгаген, 1975 г.

Я никогда не забуду: я отправилась в Вену на крупный философский конгресс в 1968 или 1969 году. Я читала в поезде сахаровский меморандум – «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Я чуть не забыла выйти из поезда в Вене. Я была совершенно потрясена самым положительным образом. Мы знали тогда, что есть такой Сахаров, но не более того. По тексту чувствовался его невероятный моральный вес.

Точно не помню, но впервые я контактировала с Андреем Дмитриевичем и Люсей, наверное, в 1973 году. Может быть, чуть раньше, но точно не позже. Мы общались по телефону, что было безумно сложно. Нужно было звонить через оператора, часто ждать соединения. Его часто не давали, либо связь через секунду разрывалась.

Когда, например, пытались сообщить об аресте кого-то, я только слышала в трубке «арестован» или «задержан», и связь обрывалась. Сахарову и Люсе звонить было проще, чем другим диссидентам – долго приходилось ждать, но прерывали не всегда. Обычно это были очень стрессовые разговоры, они рассказывали всякие ужасы. Не было известно, когда нас прервут. Обе стороны должны были говорить наиболее лаконично.

Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна не были верующими, но как-то я звонила накануне православной Пасхи, и они сказали, что красят яйца. Когда я звонила, если связь вообще получалась, у телефона могла быть Руфь Григорьевна, или Люся, или Андрей Дмитриевич. Обычно строго по делам я общалась с ним в эти годы.

Впервые я видела Люсю лично во Флоренции во время её первой операции, это было в 1975 году. В нескольких странах люди боролись за то, чтобы она смогла сделать операцию за рубежом. Я добивалась этого в Германии. Это было невероятно трудно. У меня было слабое здоровье, моя мама опасалась за меня. Она была очень хорошая, заботливая мама. Я сказала своей маме, что если сложности не закончатся, я могу умереть. Моя мама сказала мне: ты должна довести это до конца, даже если ты умрешь. В результате этого удалось добиться глазной операции в Италии.

В 1974 году я звонила Андрею Дмитриевичу, он мне диктовал так называемое «Московское обращение» – в связи с преследованием Солженицына. Его подписали, если мне не изменяет память, знаменитые писатели и интеллектуалы[206]206

Авторы обращения: Владимир Войнович, Алекcандр Галич, Владимир Максимов, Андрей Сахаров, Игорь Шафаревич. – Сост.

[Закрыть].

Пресс-конференция в Бонне, 1985 г. Слева направо: Корнелия Герстенмайер, ведущий, Ефрем Янкелевич, Лев Копелев.

После этого я устраивала пресс-конференцию в Бонне. Я возглавляла тогда «Общество прав человека», и у меня такая возможность была. Из этого обращения возникла идея «Сахаровских слушаний». Первые прошли в октябре 1975 года в Копенгагене. Нобелевскую премию Андрею Дмитриевичу вручили уже после них, но к тому моменту было известно, что он её получит.

На первых «Сахаровских слушаниях» я сидела в так называемом жюри. Вторые, в которых я принимала участие, были в Риме.

На «Сахаровские слушания» в Копенгагене по разным темам пригласили свидетелей, самых разных людей. В том числе тех, кто жил в эмиграции, о ком раньше мало было известно. Обсуждался национальный вопрос в СССР, преследования верующих, карательная психиатрия, политические заключенные и преследования диссидентов.

Люся была против приглашения некоторых людей, которые там оказались – она понимала, что это кончится скандалом. Об этом пытались сообщить организаторам в Копенгагене, но они не обязательно слушали. Разные эмигрантские группы пытались влиять, рекомендовать своих людей – получился очень несерьезный компот.

Мы обсуждали с Люсей предварительный список участников «Сахаровских слушаний». Ни я, ни Люся довольны не были. Датчане старались провести слушания на очень высоком уровне, очень хорошо организовывали. Среди участников были как серьезные люди, так и нет. Хватало эмоций, демагогии. Но в СМИ на Западе от них был гигантский резонанс. В вопросе привлечения внимания был фантастический успех. После вторых слушаний откликов уже было очень мало.

После ссылки Сахарова в Горький в 1980 году мы, случалось, подолгу не знали, что с ним там происходит, и это было ужасно. Люся была невероятно оперативна – когда она бывала в Москве, передавала информацию из Горького.

Потом была её операция в Америке в 1986 году. Когда она возвращалась домой из Бостона, она позвонила мне из Америки и спросила, не можем ли мы встретиться на аэродроме во Франкфурте, там у неё была пересадка между самолетами. Я сказала: «Конечно». И тут же села в поезд, чтобы туда ехать.

Мы без проблем нашли друг друга и общались два или три часа. Точно о чем мы говорили, не помню, но в основном, как всегда, о политике и об Андрее Дмитриевиче. В ходе этой беседы во Франкфурте, обстоятельной, не в стрессовой обстановке, мне показалось, я поняла, почему Андрей Дмитриевич её так любит. Елена Георгиевна могла быть жестким человеком по отношению к людям, но больше всего – по отношению к себе – в этой беседе она открылась.

Я не могла въезжать в СССР. Меня выгнали в 1970 году, и я смогла въехать в Москву только в 1990 году. Когда они поехали за границу, в 1989 году, я лично познакомилась с Андреем Дмитриевичем, мы вместе обедали, это было замечательно.

14 декабря 1989 года, когда мы получили ужасную весть о смерти Андрея Дмитриевича, я немедленно хотела каким-то образом попасть в Россию. Я с трудом дозвонилась в советское консульство в Бонне. Сказала: «Я знаю, что я в черном списке, но я хочу получить визу!» Сотрудница консульства попросила подождать и сказала, что я больше не в черном списке. Но я всё равно не получила визу, и так было несколько раз: консульство здесь было не против, а в Москве – против. Затем это кончилось – я вообще гражданин России сейчас – указом Бориса Ельцина.

Когда с 90-го года я начала по делам бывать в Москве почти каждый месяц, я постоянно останавливалась у Люси – даже если она была в отъезде. В Москве я занималась социальными проектами. Опекала меня Зоря, её двоюродная сестра.

В 90-х в России я пыталась давать не инструкции – Боже упаси – но какие-то рекомендации по устройству гражданского общества. Иногда я появлялась в каких-то телепрограммах. Но в основном – это было тогда нужно – я занималась просто социальными вопросами. В начале 90-х люди были на грани голода. На деньги, которые я собирала в Германии в рамках организации «Континент» – сначала у нас получалось собирать довольно крупные суммы – я организовывала столовые в Москве, старалась помогать больницам, в Питере занималась блокадниками. Мы успели сделать довольно много. Были организации намного крупнее нашей, наша была маленькой и работала на общественных началах.

Я регулярно общалась с Наиной Ельциной, мы делали вместе проекты в Екатеринбурге. Почти каждый раз, как я бывала в Москве, я встречалась с Наиной. Была знакома и с Борисом Ельциным. Елена Георгиевна и Наина Ельцина общались – я их познакомила. Наина знала, что я живу у Люси, и она приезжала к ней. Потом она уже приезжала и без меня. Мы сидели на кухне, обсуждали происходящее. Помню, я звонила Люсе во время кровавых событий 1993 года[207]207

Разразившийся 21 сентября 1993 г. внутриполитический конфликт в Российской Федерации перешел 3–4 октября в вооруженное противостояние. – Сост.

[Закрыть], и Люся сказала: «У меня сидит Наина Иосифовна, хочешь с ней поговорить?» Я с ней тоже говорила: она была в слезах, потому что были первые жертвы.

Они постепенно прекратили общаться – когда Елена Георгиевна всё больше времени проводила в Бостоне и из-за чеченской войны. Наина Иосифовна не пыталась оправдать эту войну – отнюдь! Она пыталась объяснить, как до такого дошло, как такое решение принял Борис Николаевич.

Обстановка у Елены Георгиевны была – куча людей, всегда проходной двор, всегда «что-то случилось», всегда какой-то стресс. Ещё был Нагорный Карабах – Люся как человек, если можно так сказать, с «армянским характером», была безумно занята этим вопросом.

Каждый день она либо сидела с гостями, либо занималась чем-то, в чем нужно было срочно помочь. Постоянно кто-то звонил. Люся просила меня брать трубку. Я научилась быстро спрашивать, кто просит её к телефону. Люся решала, говорить ли с этим человеком.

Помню, как по ночам повторяли очень интересные трансляции Съезда народных депутатов СССР[208]208

Май-июнь 1989 г. – Сост.

[Закрыть]. Каждую ночь мы смотрели их до пяти утра. Люся потом долго спала, а мне приходилось в шесть-семь утра вставать – ради моих проектов. Спала я тогда два, максимум три часа.

Хотя часто было ощущение страха из-за политики, была и бодрость – было какое-то движение в нужную сторону. Это был утомительный, но здоровый для неё стресс.

Елена Боннэр и Наина Ельцина, начало 90-х.

Потом мы с Люсей разошлись немножко в политических оценках, что не мешало нашей личной дружбе. Я поняла в какой-то момент, что то, что происходит в России, и что нас абсолютно не устраивает, это закономерность, которая должна случиться после определенных вещей. Люся не хотела с этим мириться.

Главным предметом наших разногласий была Чечня. Я тоже была в ужасе от войны, но могла объяснить, почему началась Первая чеченская, что это была грандиозная ошибка. У нас были разногласия с Люсей в связи с Буденновском – она считала, что нужно выполнять требования террористов, сравнивала чеченских террористов с партизанами времен Второй мировой войны, сильно симпатизировала Лебедю на президентских выборах 1996 года.

Когда она жила в Бостоне, я регулярно звонила ей, но мы всё больше избегали политических вопросов. Хотя в международных делах мы сходились во мнениях. На старости лет всё больше и больше она отдавала себя семье. Она, конечно, была разочарованным человеком – как все до какой-то степени, её спасали внуки и дети. Разочарование – из-за ситуации в России, из-за фантастической глупости и некомпетентности западных политиков. Я просто рада, что она не дожила до того, что сейчас происходит.

Разочарование – когда получается не то, за что ты боролась, когда тебе вскоре уходить из этого мира и ты понимаешь, что лучше уже не станет. Когда мы молодые, мы надеемся, что мир изменится к лучшему, для пожилых людей это уже не так.

Елена Гессен

Елена Гессен (Елена Самуиловна Минкина) (1942–1992) – публицист, литературный критик, специалист по немецкой литературе и переводчик с немецкого и английского языков. Эмигрировала в США в 1981 году. Научный сотрудник Гарвардского русского научного центра, ответственный редактор журнала» Обозрение. Аналитический журнал „Русской мысли»«(1982–1986). Будучи близко знакома с детьми Елены Боннэр (и с нею самой и Андреем Дмитриевичем после их освобождения из горьковской ссылки), была редактором «Воспоминаний» Сахарова и «Дочки-матери» Боннэр, впервые увидевших свет в нью-йоркском издательстве имени Чехова в 1990 и 1991 гг.

История за обеденным столом: о книге «Дочки-матери»[209]209

«Континент», № 72, 1992. – Сост.

[Закрыть]

На обложке книги[210]210

Елена Боннэр, «Дочки-матери», Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1991. – Сост.

[Закрыть] – три милых женских лица, три поколения семьи Боннэр: бабушка, мать, дочь. Последняя фотография – женщины, лицо которой, многократно воспроизведенное на газетно-журнальных полосах, бессчетно показанное по телевидению, станет известно всему миру; с ней будут позировать государственные деятели разных стран; лучшие журналисты будут считать за честь взять у нее интервью; фотокоры всех агентств будут фиксировать каждое ее движение. Но все это – и всемирная слава, и безмерные испытания – пока еще впереди. Перед нами – юное лицо, две косы, прямой испытующий взгляд: фото 37-го года, девушке на карточке – она выглядит взрослее и серьезнее своих лет – всего четырнадцать, всё, как будто начинается.

Елена Гессен, 1991 г.

Начинается? Но многое в этой юной жизни уже кончилось – оборвалось детство, внезапно и страшно, обвалом, катастрофой – арестом отца, горем и неизвестностью. На последних страницах книги воспоминаний о детстве запечатлен ужас разрушения семьи, падения дома. Брат и сестра, ей – четырнадцать, ему нет десяти, с любимыми книжками в руках уходят из квартиры, в которой вчера был обыск, в которую больше никогда не вернутся. Последняя строчка: «Так мы и уйдем из отчего дома, потому что отчий дом кончился – он с «Квентином Дорвардом», а я с Маяковским».

Вряд ли нужно объяснять, почему в наше время так популярны стали мемуары, которые читаются сейчас едва ли не больше беллетристики. Нигде столько не делалось для того, чтобы выкорчевать память, как в нашей стране. Выдирали, выжигали, ничего не жалея, по-черному, наглухо, с концами, казалось, навсегда…

Елена Боннэр, 1937 г.

В американских школах ученики второго-третьего классов получают задание – выспросить у родителей, из каких стран приехали их (пра-) дедушки-бабушки, на каком языке говорили в семье пятьдесят лет назад, проиллюстрировать сочинения семейными фотографиями – называется это «проследить свои корни». Рассказать сыну о нашей семье я кое-как сумела. Но до чего постыдно мало знала я сама о ней в свои семь-восемь лет! И не потому, что не хотела знать. Помню бесконечные свои вопросы над фотографиями в семейных альбомах: «А это кто?» – и в ответ – испуганное молчание или невнятно-поспешное: «Дядя Федя. Он умер». Тень таинственного «дяди Феди» витала над всем детством – чтобы потом оказаться известным эсером Федором Гернштейном, расстрелянным на Соловках (а ведь могли и фотографии даже не сохранить, обрезать отовсюду дядифедино лицо – и так бывало). Или – ещё более загадочная история, бесплодно дразнящая детское воображение: неведомо откуда взявшаяся «тетя Дора», о которой никому нельзя говорить, которая появляется на два дня, проводит две ночи в недрах бездонной коммунальной квартиры, чтобы тут же исчезнуть навсегда – словно никогда и не бывала, и все хитро, исподволь затеваемые разговоры о ней моментально прерываются шиканьем. Только через годы становится известно, что это была какая-то «десятая вода на киселе», пробиравшаяся из дальней ссылки в близкую, на сто первый километр – в Москве ей даже переночевать было подсудно. И как же тут заниматься корнями? Далеко ли заведут нас поиски? Увы – и недалеко, и неглубоко.

А коли так – «надо ли вспоминать?» Этими словами, как ни странно, начинается «Время и место», посмертно изданный роман Юрия Трифонова, писателя, больше многих сделавшего для восстановления связи времен. «Надо ли вспоминать?» – этим вопросом задается герой романа, писатель Антипов, для которого, – как и для автора– поворотным моментом в жизни стал арест отца. Впрочем, ответом на вопрос становится сам роман – результат запущенной на полный ход работы памяти.

Для Елены Боннэр вопроса – надо ли вспоминать? – не возникает: она изначально уверена в ответе. Истоком книги, стимулом дня разматывания клубка воспоминаний становится смерть матери. Возникает желание объясниться, разобраться – «вдруг оказалось, что не хватило прошедшей жизни»; начинаются поиски корней, построение родословной. «Кривое родословное дерево», – шутит автор по поводу того, что получилось: ибо родственники, и то не все, были известны ей только с материнской стороны. И лишь в 1988 году Елену Боннэр чудом нашли армянские родственники отца, о которых она никогда раньше не слышала.

Но, по нашим временам всеобщего беспамятства, картина древа семьи Боннэр очень внушительная. В этой семье хранили фотографии в альбомах, сберегали – и сберегли – память. Свидетельством тому – воспроизведенные в книге, на удивление четкие фотокарточки конца прошлого-начала нашего века: прадедушка, прабабушка, послесвадебная фотография деда и бабки, дядья, тетки – музыканты, ученые, врачи, литераторы, инженеры, бравый николаевский солдат перед отправкой на фронт (1915 год), политкаторжане, меньшевики, эсеры, большевики… Обычная (чуть не написала «типичная») большая трудовая еврейская интеллигентная семья. И – обычное же завершение судеб в тридцатые-сороковые-пятидесятые: погиб в лагере… умер в ссылке… расстрелян… уничтожена немцами… умерла в блокаду… погибла на фронте… Как тут не вспомнить пастернаковское: «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом».

Нельзя не подивиться цепкой памяти рассказчицы, которая пронесла через десятилетия – и какие десятилетия! – не просто события, но краски, запахи, словечки, все то, из чего слагается «шум времени». Даже в описаниях блужданий маленькой «бродяжки» Люси по московским и ленинградским улицам ощущается атмосфера той поры. Чуткое ухо шестилетней девочки фиксирует появление новых слов: «ордер, который где-то давали», «жилплощадь», «прописка»… Автору удалось самое трудное: не заслонить тогдашний взгляд ребенка сегодняшним, взрослым, более трезвым, более знающим, но наверняка в чем-то и более тривиальным. А сколько в книге поразительных первооткрытий – «чистого поля» и городских улиц, себя самой и окружающих, – которые почти неизбежно сопутствуют всякому пробуждению души, но со временем забываются, затираются наслаивающимися впечатлениями. Здесь же явственно ощутимо – и передано читателю – счастье прогулок в глубоком снегу, таинственного чтения в сумерках на подоконнике в лесной школе, радость поездки через всю Москву на трамвае, идущем так неспешно, что можно рукой касаться плывущих мимо деревьев. Счастье первой дружбы – и горе первой утраты, гордость от первого преодоления собственного страха; и надо всем, и за всем – энергия удивительно подвижного, открытого и светлого восприятии жизни.

И полет первой любви: классическая история школьной дружбы, переросшей в детско-юношескую любовь. Первые цветы, первый поцелуй, стихи на московских бульварах, танцы под патефон, знакомый всякому москвичу каток «Динамо» (не «случайно ведь Елене Боннэр посвящена одна из самых пронзительно-ностальгических песен Галича «Два двенадцать, сорок три. Это ты? Ровно в восемь приходи на каток…»[211]211

Ошибка, вызванная сходством инициалов в посвящении песни Александра Галича 1972 г. Люся Боннэр в те годы с Галичем практически не пересекалась.

[Закрыть]). Юность, оборванная войной, гибелью любимого под селом со странным названием Мясной Бор, – сколько уже читали мы про этих «лобастых мальчиков невиданной революции», которые «ушли, не долюбив, не докурив последней папиросы», – материал, казалось бы, отработан, знаком, зачитан до дыр, но рассказчица вносит в него собственные нотки. Взросление мальчика и девочки происходит посреди стремительно дичающего мира, который скрипит и рушится у них на глазах. Прежде чем стать солдатами самой страшной войны в истории человечества, Люся Боннэр и Сева Багрицкий становятся соседями по очередям тридцать седьмого года, в которых стояло полстраны. «Странными сиротами» назвал Илья Эренбург тех детей, кто в свои десять, или четырнадцать, или сколько там лет стали действующими лицами и жертвами народной трагедии. И «странными» они были потому, что теряли родителей в мирное время, не от болезней и не от старости и вовсе не потому, что судьба их была исключением из правил. «Мы всегда были «как все», – утверждает Елена Боннэр. – И если уж были «исключительными», то как раз до ареста и гибели наших, таких «идейных», таких «партийных», родителей».

Но все-таки главное в книге – это рассказ о семье, об отчем доме. Странный это был дом: шикарная, начальническая квартира в гостинице «Люкс», заселенной в начале тридцатых работниками Коминтерна, с казенными занавесками и мебелью, на которой поблескивали медные ромбики номеров, с «бюро пропусков» у входа – попробуй войди! Дом, бытие в котором определялось сознательным отказом – подкрепленным и собственным расположением, и государственной политикой – от всего «мещанского», от собственности, от быта. Дом, в котором неуклонно соблюдалась «генеральная линия партии», и даже дети чуть не с младенчества становились «партийными», вылавливая из разговоров взрослых отзвуки партийных ссор и дрязг. А взрослые, жившие в этом доме, правоверные коммунисты, истовые строители социализма, до предела захваченные своей работой, оставляли детей на попечение нянек, школ и пионерлагерей, успевая разве что заметить их – но редко когда разглядеть пристальней «в сплошной лихорадке буден»: «У мамы всегда весной была посевная, а осенью – уборочная», – это не упрек и не ирония, просто констатация факта. Прелестен рассказ о том, как во время тяжелой болезни десятилетняя Люся приходит в себя в больнице и видит возле кровати осунувшуюся и побледневшую мать. «Ты не уйдешь?» – спрашивает девочка, и мать обещает не уходить. Но дочери этого мало, она просит у матери партбилет и, получив его, прячет, успокоенная, под подушку. Надуманный жест из соцреалистического романа? Парафраза «Смерти пионерки» Багрицкого? Нет, голая и практическая правда жизни: Руфь Боннэр, работник МК, должна была регистрировать делегатов начинавшегося в те дни XVII съезда вошедшего в историю страны под горделивым названием съезда победителей и прославившегося тем, что едва ли не 90 процентов его делегатов не дожили до следующего съезда. Без партийного билета она на съезд – к месту своей работы – пройти не могла, и дочь об этом знала.

Вообще история и будничная жизнь не просто соседствуют в книге Елены Боннэр, но сопрягаются с удивительной непринужденностью, границы между ними размыты, и история легко вписывается в будни, а будни становятся историей. Да и как может быть иначе, если в дом секретаря исполкома Коминтерна Алиханова то и дело вбегали по-соседски вожди будущей мировой революции Тито и Тольятти, а девочка тайком ревновала отца к самой Пассионарии[212]212

Долорес Ибаррури (1895–1989) – Сост.

[Закрыть], если люксовские мальчишки выклянчивали марки у соседей – индонезийцев, китайцев, японцев, а спустившись этажом ниже, в «красный уголок», можно было подглядеть и подслушать, как проходит партийная чистка – как взрослые дяди и тети, подобно нерадивым школьникам, оправдываются на сцене перед полным залом слушателей и судей. Жена крупнейшего физика-атомщика Энрико Ферми назвала свою книгу воспоминаний о нем «Атомы у нас дома». Елена Боннэр могла бы назвать свою – «История за обеденным столом».

За этим обеденным столом сидели в первые ночи декабря 34-го ее родители и их друзья, оглушенные известием об убийстве Кирова. Страницы об этом – из самых ярких в книге: здесь все увидено как бы в двойном ракурсе – из прошлого в будущее и из сегодня, когда все известно, в прошлое, и наложением этих двух перспектив создается на редкость выразительная картина: «Стоп-кадрами: бледные лица, запавшие глаза, чья-то рука, стряхивающая пепел с папиросы. И лампа над столом то ли в дыму, то ли в тумане. Что провиделось им? верным ленинцам, сталинцам, кировцам?.. Неужели они ничего не понимали, не предчувствовали? Из тех, кто в кировские страдные ночи был у нас дома, погибли все мужчины!»

«Люкс», призванный быть полигоном мировой революции, превращается в опытное поле большого террора, где «каждую ночь шуровали группы военных, приходящих арестовывать, и были слышны их громкие хозяйские шаги. На лицах всех живущих в доме был отсвет обреченности». Девочка подслушивает разговор родителей, только что узнавших об очередном аресте – близкого друга: «Нас же с тобой не арестовывают», – уверяет отец, а в ответ – сквозь рыдание – доносится: «Ну, мы еще дождемся! Уже скоро!»

Тринадцатилетние Люся Боннэр и Сева Багрицкий придумывают себе странную игру: когда-то Лидия Густавовна Суок-Багрицкая сообщила сыну об аресте близкого друга словами «между прочим, арестован такой-то». Дети взяли эту формулу на вооружение, чуть изменив ее: «Севка чуть ли не каждый день сообщал мне новости про соседей и знакомых. Между прочими папа Юрки Селивановского. Между прочими папа Софы Беспаловой. Между прочими отчим Лены Берзинь… Я ему в тон отвечала. Между прочими мама Елки. Между прочими папа Нади Суворовой. Между прочими папа Маргит Краевской… Было похоже на игру. И было так страшно».

Проходя по коридору, девочка каждый день видит новые сургучные печати на дверях квартир – отметины дьявола – и только однажды посреди ночи раздаются выстрелы: это немецкий коммунист, которого пришли арестовывать, стрелял в энкаведешников и застрелился сам. «Для меня он стал героем, – замечает автор. – И был какой-то разрыв, какая-то пропасть в моем сознании. Я никак не могла соединить мысль о том, что он герой, что хорошо бы все начали стрелять, когда приходят арестовывать, с уверенностью в том, что наша страна самая лучшая в мире и что всему миру необходима мировая революция. С уверенностью, что «мы наш, мы лучший мир построим».

Елена Гессен с Матвеем и Аней Янкелевич, середина 80-х.

Впрочем, мировоззренческий разрыв тоже в немалой степени определял жизнь этой семьи – демаркационная линия проходила все по тому же обеденному столу, и девочка с самого детства оказалась как бы на скрещении двух полярно противоположных подходов: «партийное влияние» матери, «женработника, партработника, анти-мещанки и максималистки», уравновешивалось влиянием бабушки, Батани, которая становится в книге не просто олицетворением традиций, прошлого устойчивого уклада жизни, в котором, как сказано у Пастернака, «принято было доверяться голосу разума… то, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным», но еще и живым воплощением долга, ответственности, активно действующей, не сюсюкающей, не сусальной доброты. Цитируя строчки Владимира Корнилова: «И казалось, что в наши годы вовсе не было матерей. Были бабушки», Елена Боннэр подтверждает: «Были бабушки!». От бабушки – первые книги, Жуковский и Гоголь, первые уроки эстетики – в опере и домах бабушкиных подруг, ставших «бывшими» людьми, первые уроки этики и нравственности, когда в сытом, привилегированном доме партработников, снабжаемом пайками, в голодные годы постоянно подкармливаются «лишенки», «бывшие», да и просто неимущие родственники и знакомые. От бабушки, от ее постоянного противостояния одичанию жизни – первое смутное ощущение того, что мир, может быть, устроен вовсе не так правильно и четко, как кажется из газет, лозунгов и школьных собраний, и, быть может, первый опыт инакомыслия. Вот подслушанный в конце двадцатых разговор: Батаня просит дочь помочь дальней родственнице Нюточке, которая хочет эмигрировать. Руфь Боннэр сопротивляется: по ее мнению, Нюточке совершенно нечего делать в эмиграции. Батаня парирует: «А что она будет делать здесь? Ждать, когда вы ее прикончите?» – «Ну, за что ее, что ты, мама», – отбивалась моя мама, а Батаня ей с необычной суровостью ответила: «Уж вы найдете, за что. Обязательно найдете, не сейчас, так потом, но найдете обязательно».

«Все мы родом из детства», это уже изрядно затертое клише то и дело всплывает в памяти, когда читаешь «Дочки-матери». Противостояние – вот, пожалуй, ключевое слово для развития характера автора книги. Сначала просто детское сопротивление тому, что противоречит собственным представлениям о справедливости: «коллегией адвокатов» прозвала Люсю Боннэр учительница, к которой девочка без конца прибегала защищать обиженных. Потом – серьезный разлад с матерью, застигшей девочку за чтением крамольной книги – «Марии Магдалины» Данилевского и потребовавшей выдать имя подружки, у которой взята книга. И, наконец, первое лицом к лицу столкновение с государством, когда в конце 37-го, после ареста родителей, четырнадцатилетнюю Люсю трижды по ночам возят на допросы в «Большой дом», и она упорно молчит, не отвечая на вопросы следователя. Сколько потом будет еще таких противостояний – не счесть. Но начало осталось там, в тридцатых.

Марсель Пруст сравнивал книгу с кладбищем, на многих плитах которого уже нельзя прочесть полустершиеся имена. Елена Боннэр своей горькой, грустной, трогательной и вместе с тем удивительно светлой книгой помогает прочитать – или по-новому осознать – многие и многие полустершиеся имена, спасая их от забвения.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?