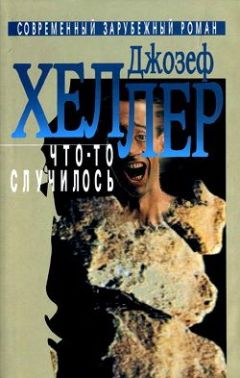

Текст книги "Что-то случилось"

Автор книги: Джозеф Хеллер

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

– А теперь пойдем в спальню, – говорю я (или девушка).

– Пошли.

Нет, когда мы с женой были еще совсем молоды, у нас бывало лучше. «Скорей, скорей», – исступленно подгоняла, просила, стонала, задыхаясь, требовала, шептала, молила, упрашивала она, в страхе, что нас застукают, когда я ее урабатывал, и делала все, что приходило ей на ум, чтобы подвести меня к концу до того, как нас застукают. И уж я старался как мог, и в иные минуты, когда ей не видно было, ухмылялся и наслаждался вовсю.

Вот это было здорово так здорово. Это было здорово тогда (не столько для нее, сколько для меня), и здорово теперь вспомнить об этом и посмеяться (бывает, мы и смеемся). Мы нередко вместе предаемся воспоминаниям о прежних безумных временах и о местах, где мне удавалось ею овладеть. Жена оглядывается на прошлое с еще большим удовольствием, чем я, и некоторые особые случаи помнит еще лучше меня.

(– Помнишь, как мы в том сарае для лодок, когда мой отец…

– А твоя младшая сестренка занималась этим все лето…

– Похоже, ты завидуешь.

– Она, я думаю, получила побольше моего.

– Ты тогда не жаловался.

– Это пока я не узнал про нее.

– Она тебя волновала?

– Только когда я про нее узнал.

– А теперь волнует?

– Ты что, спятила? Эта сука заделалась паршивой реакционеркой.

– А ведь ты никогда не напоминаешь ей про…

– Да я с ней вообще не разговариваю.

– А помнишь, как на озере в лодке?

– Еще бы!)

Помню, однажды я пытался овладеть ею прямо на дне лодки посреди озера. (Помню покойницу Вирджинию из той Страховой компании, и, даю голову на отсечение, и сейчас мог бы это проделать в каноэ с молоденькой девчонкой вроде Вирджинии, только вряд ли мне захочется – в моем-то возрасте да в каноэ.) Чего только я не делал с ней в тот день в лодке, и она вся извивалась, и целовала меня, и не давалась и обнимала, и елозила по дну, но когда пришла пора обнажиться и я попробовал задрать ей платье и спустить свои брюки, она перепугалась, что из домов на берегу нас увидят, и, несчастная, чуть не плача, заставила меня остановиться. Тогда я стал неистово грести к ближнему островку (в тот день я наверняка побил рекорд по скоростной гребле) и распластал ее на земле в лесочке. Она перекатывала голову из стороны в сторону, широко открытые глаза блестели от муки и страха, и она отчаянно молила меня остановиться или поспешить, пока никто еще на нас не напоролся. Мы тогда уже были женаты.

Да, здорово тогда было, хотя порой мы яростно ссорились и она плакала, а я бесился, если мне не удавалось настоять на своем, когда дело касалось секса, да, пожалуй, и всего прочего тоже. (Я был обидчивый.) Мне всегда и везде хотелось ею овладеть. Теперь мы оба рады, что я себе это позволял. Я всегда рассупонивал ее – срывал с нее лифчик или поднимал блузку, свитер и хватал за грудь, и, точно изголодавшийся, впивался в губы и всем своим существом – сердцем, головой, ртом, горлом, ладонями – ощущал мучительную потребность в ней и радость. (Я был шалый мальчишка даже тогда.) «Не сейчас», – говорила она или спрашивала: «Ты меня любишь?» И я отвечал что попало или вовсе не отвечал, а сам норовил поскорей взять ее. Я вспыхивал в ту пору как спичка, стоило мне только увидеть ее или, если ее не было поблизости, подумать, что скоро снова буду с ней. (Тогда-то я знал, что значит всегда быть в боевой готовности.) Если мы оставались одни за закрытыми дверями и времени было вдоволь, я бывал другим, и она тоже; но мы редко оказывались одни. Отдаваться мне под открытым небом моей жене не нравилось. Не нравилось заниматься любовью в парках, на бережку, в кустах или стоя, прислонясь к стене, к двери, к дереву, – а мне нравилось. Ей не нравилось заниматься любовью на заднем сиденье моей машины (или на переднем), и мне всегда приходилось ее заставлять. (В ту пору у нас часто не было другого места, а если и было, у меня не хватало терпения дождаться.) В жене тогда очень чувствовалось хорошее воспитание, и мне это было мило (милей, чем ее теперешнее пристрастие к выпивке, и заигрыванье, и чересчур громкий голос и смех в гостях, если ей весело). Но заниматься с ней любовью было и того милей. Одно лето она вовсе этого не желала, потому что в доме у озера вместе с нами тогда жили ее родители и сестра и не один так другой непременно оказывался поблизости. Было это, помню, в то лето, когда ее сестра под конец забеременела и чуть не свела родителей с ума, потому что нипочем не хотела делать аборт (не ребенка хотела, а просто боялась операции), а может, она забеременела и в колледже в первую же неделю, когда вернулась после летних каникул. Мы были уже тогда женаты, но отлично понимали (я по крайней мере), что в то время, как я сижу на голодном пайке, эта младшая сестренка все лето развлекается вовсю, и я начал было подумывать, уж не зря ли я потратил большую часть лета, стараясь овладеть не той сестрой – собственной женой. Узнав, как вольно ведет себя ее сестра, я захотел поразвлечься и с ней тоже, хоть она мне и не нравилась.

Потом, когда мы уже поселились отдельно, жена не желала заниматься любовью, пока не убедится, что дети крепко спят, дверь нашей спальни заперта и дверь квартиры заперта на два поворота ключа. (Бог ее знает, что ей тогда мерещилось – кто мог проникнуть к нам и застать нас за этим делом? Грабители?) Была в нашей жизни долгая, долгая полоса – в ту пору мы жили уже отдельно, а дети еще не появились, – когда она ничего этого не желала днем, даже если мы оставались совсем одни. (Теперь же она к моим услугам где попало и когда попало, особенно если опрокинет рюмочку-другую.) Ей нужна была тьма, даже ночью она не хотела, чтобы я ее видел, свет приходилось гасить, спускать шторы, запирать двери, даже двери гардеробной. Она предпочитала, чтобы я не видел, как она раздевается, часто она раздевалась в гардеробной или в ванной и приходила в постель уже в ночной рубашке, хотя знала – я мигом ее сорву. Но если все условия были соблюдены, если жена была уверена, что никто нам не помешает, и никто за ней не следит, и все в точности так, как ей хочется, она бывала во всех отношениях просто прелесть и после и в перерывах гордилась и собой, и мной. И в тех случаях, когда мне приходилось брать ее силой, наспех, она тоже бывала совсем неплоха (она быстро поняла, что чем горячей пойдет мне навстречу, тем скорей все кончится), хотя в свои двадцать восемь в подметки не годилась моей сегодняшней шлюхе. («Ты любишь, когда тебя подзадоривают?» – мурлыкала та, я и сейчас слышу ее мурлыканье. Ясно, люблю. Вероятно, в ту пору я не оставлял жене времени подзадоривать меня или хотя бы этому научиться.)

Теперь жена куда как в этом преуспела. Теперь жена совсем другая во всем, что связано с сексом, но и я совсем другой. Мне кажется, ее теперь почти постоянно одолевает любовный пыл, и она так рада всякому удобному и неудобному случаю, что даже меня это ужасает. Только войду в дом – и по дерзкому, вопрошающему, решительному взгляду, по особенной, самодовольной кривой улыбочке уже понимаю: она настроена на тот самый лад. (Она сегодня не затянута грацией. А ведь прежде грация была ей ни к чему и она ее не носила; теперь же она редко выходит из дому не затянутая, хотя это ей все еще ни к чему.) Если она в настроении, мне довольно ухватить ее за локоть или легонько подтолкнуть к тахте или к постели – и она к моим услугам, где угодно и когда угодно. А бывает, она и сама примется ходить за мной. Она всегда в настроении, если выпьет (и ее не мутит), а выпивает она теперь чуть не каждый день. Стоит пройти мимо нее в кухне, когда она стряпает, или столкнуться с ней в коридоре, и ока прижимается ко мне и готова отдаться прямо тут же, в темноте или средь бела дня (как-то мне даже пришлось заняться с ней этим на полу в кухне). Она сама задирает юбку и, если я не потороплюсь спустить брюки, нетерпеливо хватается и за них. (Такая она мне не очень-то нравится, а в ту давнюю пору, может, и нравилась бы, и то вряд ли. Не очень-то мне хочется, чтобы женя была так же похотлива и податлива, как какая-нибудь Кейглова шлюха или как мои подружки; хотя, когда она ведет себя иначе, я недоволен.)

– Ты правда можешь перейти на лучшее место? – опрашивает она позднее, уже наверху, в спальне.

– Думаю, что да.

– Много лучше?

– Еще бы!

– И будешь больше получать?

– Еще бы!

– Ух ты, – отзывается она.

И набрасывается на меня, а двери спальни открыты, и дети, наверно, еще не спят. И теперь уже я высвобождаюсь, встаю с постели, закрываю и запираю двери и выключаю верхний свет.

– Ты девчонка что надо, – восхищенно говорю я после крепкого объятия, в котором мы оба надолго замираем.

– Это все ты, – с готовностью соглашается она и хвастливо посмеивается, оседлав меня и покачиваясь взад-вперед. – Это ты меня такой сделал.

Просто не верится – неужели это все моя вина?

Моя дочь несчастлива

Наши дети оба несчастливы, каждый на свой лад, и это, наверно, тоже моя вина (хоть я не очень понимаю, чем виноват и почему. Дерек у меня как-то не в счет. Словно он и не мой вовсе. Стараюсь вообще не думать о нем; теперь это уже проще, даже дома, когда он играет у нас на глазах с какой-нибудь яркой погремушкой или пытается что-то сказать, но лишь невнятно лопочет. Теперь мне его имя – и то неприятно. Детям нашим тоже нет до него дела. Никому нет до него дела, даже нянькам, а ведь им за то и платят, чтобы они заботились о нем и хотя бы прикидывались, будто любят; это почти всегда незамужние женщины лет под сорок или старше, стоят они немалых денег и поначалу обычно притворяются, будто любят его; первые недели можно подумать, что они обожают и ревниво опекают его, но потом они становятся к нему невнимательны, а с нами дерзки и придирчивы. Мы становимся нетерпимы. Они уходят. Либо по своей воле, либо мы их увольняем. О том, что они уволены, мы с женой сообщаем им по очереди – одной она, следующей я. Я начинаю их ненавидеть чуть не с первой же минуты, они тоже не любят меня. Ту, что служит у нас сейчас, я терпеть не могу и боюсь; она старше меня, суеверна и дико упряма и самонадеянна; она напоминает мне миссис Йергер. За унижения, которые я некогда претерпел от миссис Йергер, я готов теперь осыпать площадной бранью эту няньку. Каждая женщина старше меня, которая внушает мне страх, напоминает мне о миссис Йергер. Каждая немощная старушка – о матери. Каждая девчонка, которая задевает мою гордость, – о дочери. Отца мне никто не напоминает, ну и ладно, ведь сам я не помню отца, значит, никто и не может мне его напомнить. Разве что Артур Бэрон. Вот к нему я, пожалуй, испытываю то чувство, которое мог бы испытывать к отцу, проживи он подольше и относись ко мне по-доброму. Надеюсь, эта теперешняя нянька скоро уйдет. Я хочу от нее отделаться. Если в ближайшее время она не уйдет сама, придется ее уволить – их это всегда огорчает куда меньше, чем нас с женой, куда меньше, чем огорчило бы меня, если б это меня уволили. На какое-то время в доме все пойдет вверх дном. Я тут же соберусь и уеду в командировку и вернусь, лишь когда появится новая нянька. В таких случаях я предпочитаю бросить все на жену и ее сестру. В таких случаях ее сестра незаменима. Когда предстоит искать новую няньку или переезжать из одного дома в другой, я предпочитаю уехать. Когда предстоит что-нибудь неприятное, я предпочитаю сбежать. Отделавшись от нее наконец, мы будем рады; но все равно придется искать ей замену, без этого не обойтись; а иначе уже теперь надо будет отослать Дерека в дом для умственно отсталых и мы никогда его больше не увидим. Вычеркнем его из памяти, поставим на нем крест, сбросим со счетов, хотя раза три-четыре навестим его в первый год, разок-другой – во второй, и, пожалуй, на том все и кончится, мы уже больше никогда его не увидим. Уберем его с глаз долой и все меньше станем о нем думать. Разве что он сам станет нас навещать – являться нам во сне.

«Как он там?» – пожалуй, изредка задумается кто-нибудь из нас, если у него хватит мужества встретиться лицом к лицу со всем, чем чреват ответ на этот вопрос. И спустя еще какое-то время:

«Что с ним случилось? С тем малышом, который – помните? – жил тут у нас. Кажется, его звали Дерек. Помните, он был какой-то не такой. У нас еще есть с ним какая-нибудь связь?»

Мы с женой пока не в силах его отослать. Он еще слишком маленький. Надежды все равно никакой. Хлопот с ним не оберешься. Он – наше унижение. Он нуждается в постоянной заботе, а возиться с ним никому неохота – ни отцу, ни матери, ни сестре, ни брату. Никому из нас теперь даже играть с ним неохота. Хотя мы по очереди друг перед другом притворяемся.

Дочери моей минуло пятнадцать, она одинока и всем недовольна. (Нет, не просто недовольна. Она несчастлива, и это выливается в такую вот форму, потому-то она вечно язвит или жалуется, а нам приходится это сносить. Я бы, наверно, предпочел, если уж она несчастлива, пусть бы вела себя при этом мило. Как мой мальчик. Мне так было бы легче. Хотя ему самому вряд ли от этого легче.) Она недовольна нами, недовольна собой. Девчонка она умная, злая и, когда не замыкается в себе и не грубит, полна понимания и обаяния. Она часто бывает несносна, часто подавлена. Мы с женой безмерно ее возмущаем, нередко доходит даже до того, что она посылает нас куда подальше, а то и желает нам подохнуть. (Так прямо и говорит.) По счастью, у нас в таких случаях хватает соображения уговаривать друг друга, что на самом деле она так не думает. (Хотя на самом деле она часто именно так и думает и еще, наверно, в глубине души, в своих мелодраматических фантазиях, часто воображает, что умрет сама, а мы будем стоять у ее могилы и раскаиваться.) По крайней мере в минуты, когда она это говорит, она вполне может так думать, а в подсознании это чудовищное желание – чтоб нас не стало, – быть может, живет постоянно. Быть может, она и вправду хочет, чтобы жена или я поскорей умерли. Это не такое уж неестественное желание, и мне не так уж трудно ее понять (мне и самому ведомо это гнусное желание, разве не желал я того же своей матери, когда она заболела, а то и раньше, когда она состарилась и я уже в ней не нуждался, а она стала нуждаться во мне? Мне не терпелось, чтобы она умерла. И я говорил себе, что это будет лучше для нее самой). Когда, говоря мне или жене, что она не больно огорчится, если жена и (или) я заболеем и (или) умрем, дочь спокойна, самоуверенна и губы ее кривит эдакая злорадная улыбочка, я знаю: в эту минуту она так не думает, говорит это ради красного словца – неумело, будто поневоле ищет, как бы нас побольней ударить, сцепиться с нами (затеять, так сказать, семейную светскую беседу ради взаимного мучительства), резануть по старой ране, которая, как она чует, тут же откроется и станет кровоточить. (Дочь любит истязать нас. Иногда она заявляет, будто раскаивается, но всем своим поведением дает нам понять, что это одни слова.) Если же она пожелает нам смерти криком или сквозь истерические рыдания, тут уж волей-неволей надо признать: сейчас она искренне, страстно ненавидит и безмерно страдает. Ее, как я уже говорил, счастливой ее назовешь. (В такие минуты она поистине несчастна. Будь она мне чужая, у меня бы сердце разрывалось.)

Она, в общем, недурна, но сама в это не верит. (У нее, по-моему, комплекс неполноценности.) И ни жена, ни я не в силах ей помочь. Теперь я понимаю, что не всегда отвечал как надо на ее вопросы, не всегда правильно с ней Разговаривал. Она говорит, ей хочется умереть, а я отвечаю – рано или поздно непременно умрешь. Она говорит, жизнь пуста, однообразна и, похоже, нет в ней смысла и цели, а я отвечаю, что время от времени так думает каждый, особенно в ее возрасте, и, возможно, так оно и есть. Она на полном серьезе объявила: она, мол, надеется еще до восемнадцати завести любовника и пожить с ним несколько лет, а вот замуж ни за кого никогда не выйдет, а я одобрительно кивнул и сострил – надеюсь, мол, что так оно и будет, – и поразился, увидев, как ударили ее мои слова: она побелела как полотно и едва не расплакалась. Она спрашивает, не хотелось ли мне в юности покончить с собой, и я отвечаю: да, хотелось. Она приходила ко мне и говорила, что не чувствует себя счастливой, а я в ответ, даже когда она пришла ко мне с этим впервые, – что я тоже не чувствую себя счастливым и вообще счастья на свете нет. Теперь она нередко заранее угадывает мои язвительные, ехидные сентенции и передразнивает меня еще прежде, чем я раскрыл рот. Иногда это раздражает, иногда забавляет, а почему я принимаю это по-разному, сам не знаю. Моя ошибка, думаю, в том, что я говорю с ней, как со взрослой, а ей, наверно, хочется, чтобы я говорил с ней, как с ребенком.

Я просто не могу удержаться, чтоб не наговорить ей лишнего; слова у меня нередко опережают мысли, кажется, еще и подумать не успел, а они уже сами сорвались с языка. И я с удивлением слышу свои резкие, едкие замечания, словно это язвит кто-то другой и метит не только в нее, но и в меня, словно их извергает какой-то темный, пугающий угол моей души, мне самому неведомый. Это та же зловещая, непотребная, остервенелая часть моего «я», где опять и опять возникает охота изо всех сил лягнуть Кейгла по больной ноге, лягнуть под столом или стукнуть дочь (меня никогда не подмывает ударить жену или моего мальчика, я никогда и пальцем их не тронул. По-моему, никогда. И дочь тоже. И не лягал ее), та самая часть моего «я», которая живительно питает волнующую жажду говорить жестокие слова милым мне людям, если им плохо и они делятся со мной и ждут сочувствия или помощи. Да, невзгоды друзей в первый миг меня радуют. Не могу извинить их слабость, не могу простить им, что они попали в беду; спору нет, это доставляет мне удовольствие, и я с радостью держу его про себя. Мне приятно убедиться, что я в лучшем положении, чем кто-то другой. Иные движения моей души неподвластны мне и не вызывают у меня восторга.

Моя дочь стала редко смеяться (она много и охотно бывает с братишкой, но зачастую нарочно дразнит его), и ее мало что интересует и радует. (То же можно сказать и о девочках и мальчиках, с которыми она все еще дружит. Они увлекаются музыкой, но не слишком, похоже, меньше, чем самим хотелось бы. Все они невеселы. Все обычно хмуры и вялы. И на окружающих наводят мрачность. Надеюсь, с годами это пройдет. Просто не знаю, как с ними разговаривать.) Долгими часами дочь сидит у себя в комнате, ровным счетом ничего не делает, только думает (сам я тоже часами сижу у себя в кабинете и занимаюсь тем же), и всего больше она думает о себе; всего больше интересуется собой; всего больше поглощена собой; всего больше любит говорить о себе. Пожалуй, она очень похожа на меня. Хотя в ее годы я, наверно, был счастливей, и все девочки и мальчики, с которыми вместе рос и ходил в начальную школу, а потом в среднюю, тоже были куда счастливей, чем она и ее друзья. Мне приятно так думать. Вот только тех девочек и мальчиков я знал совсем не так хорошо, как свою дочь. И возможно, они были далеко не такие счастливые, как мне казалось. Возможно, я и сам был не так уж счастлив. Я только и встречался с ними что в школе да на улице; я не знал, каковы они дома и каковы наедине с собой. И теперь у меня больше нет прежней уверенности, что мои воспоминания о детстве так уж точны. Быть может, в детстве я был еще несчастливей дочери и ощущение неизбывного одиночества было у меня еще безысходней. Есть в моем прошлом большие провалы, смутные, начисто забытые, туда уже не заглянуть. Оттуда доносятся загадочные недобрые громы, но ни единый проблеск воспоминаний не освещает эти провалы. Там темно хоть глаз выколи, и какой я тогда был, что во мне менялось, что со мной случилось тогда – все это будет для меня потеряно, если сам я не отыщу всего этого в своей памяти. За меня никто ничего не вспомнит. Куда все подевалось? Где они, разбросанные, разорванные частицы того лишенного цельности мальчишки, того сбитого с толку юнца, который оказался мной? Теперь мне иногда кажется, что бывали в моей жизни долгие полосы, когда я вовсе не существовал. Что же случилось со всеми этими действительно важными кусками моего прошлого, которые исчезли у меня из памяти, а никто другой их не заметил или не запомнил? Никто никогда их не вспомнит. Теперь уже не отыскать все части моего «я», не собрать воедино. А значит, моя Жизнь не вполне достоверна. Мне трудно в нее поверить. Я могу поверить, что это я был с Вирджинией в архиве Страховой компании, я, а не кто-нибудь занимался любовью с моей женой в медовый месяц, меня, а не кого другого одолевают теперь скука, уныние и невеселые мысли в моем кабинете на службе или дома; но не могу я по-настоящему поверить (хоть и знаю, что это правда), будто это я в давние-давние времена с восторгом распевал дурацкие солдатские песни в нашем разболтанном строю, я, а не кто другой сортировал отчеты о несчастных случаях в Страховой компании, подшивал бумаги, играл на гроши в кости и в карты, видел сладостные эротические сны и был за них благодарен, онанировал и был благодарен, что мог этим заниматься, читал юмористические колонки и спортивные полосы в нью-йоркских «Дейли ньюс» и «Миррор», которой, увы, уже пришел конец (скоро вообще всему придет конец), пять дней в неделю говорил матери по утрам «до свиданья», если только вообще, уходя, не забывал сказать ей хоть словечко, уносил с собой на Манхэттен пакет с завтраком – яблоко, две сосиски, яйцо или хлеб с консервированным лососем, – в детстве ревел и скандалил, бестолково и яростно спорил с матерью и сестрой и неутешно рыдал, когда чего-то не мог понять или объяснить; много лет был выносливым и запальчивым вожаком отряда бойскаутов и не жалел трудов, чтобы получать знаки отличия, опять онанировал, даже когда был бойскаутом; и в душных вагонах метро, переполненных усталыми, недружелюбными, хмурыми людьми, которые бросали по сторонам свирепые взгляды, тяжко вздыхали, сопели и потели, каждый рабочий день ездил на службу в Страховую компанию. Утверждаю: то был кто-то другой, не я; все это существует у меня в памяти, и только, точно выдумка ребенка; ничего этого не испытал ни я теперешний, ни я тогдашний; утверждаю: с кем-с кем, а со мной ничего этого не было; не мог я себя растрачивать на все на это; а значит, должен был существовать еще кто-то, кто рос рядом со мной (или во мне) и подменял меня, когда происходило такое, к чему я не желал приобщаться. И есть еще кто-то третий, о котором я лишь смутно догадываюсь, о котором только и знаю, что он существует. И я чувствую, есть и еще кто-то, в самом существовании кого я сомневаюсь; неведомый и невидимый, прячась в каком-то потайном уголке моего сознания, он пристально за всем наблюдает, даже за мной, сурово и придирчиво судит обо всем, даже обо мне. Он всегда начеку. Мне вечно недостает последовательности во всем, я верен себе лишь в том, что перехожу от одной служебной ступени к другой, от одной любовной связи к другой и не устаю блудить, но ведь все это неважно, одно стоит другого, разве что дает мне хоть слабое ощущение неразъятости моего прошлого.

Кому какое дело, получу я место Кейгла или нет? Стяну ли еще до Рождества трусики с малышки Джейн из Группы оформления? Кому важно, что я так и не набрался храбрости, чтобы повалить Вирджинию на стол в архиве Страховой компании или на постель в какой-нибудь гостинице, хотя не раз мял ее грудки и запускал руку между бедер, где кожа особенно гладкая и нежная.

Мне самому до этого дело. Мне нужны деньги. Мне нужен престиж. Мне нужны приветствия и поздравления. И Кейглу будет до этого дело. И Грину, и Джонни Брауну очень даже будет до этого дело – узнав про мое назначение, он еще того гляди двинет мне в зубы, и надо загодя продумать, как с ним умненько совладать или вовсе от него отделаться, хотя работник он отличный. Но будет ли это повышение что-то значить, изменит ли что-нибудь? Нет. А хочу ли я его? Да. (Следует ли мне этого хотеть? Ну нет. Но я хочу, хочу, черт возьми. Хочу.)

Совершенно ясно и другое: моя дочь искренне жаждет большей свободы, такой, какой наслаждаются ее сверстники, у которых несчастный случай или болезнь унесли отца или мать или чьи родители развелись или разъехались. (Хотя непохоже, чтобы они уж так наслаждались этой свободой; просто им свободнее.)

– Ну скажи на милость, кто станет о тебе заботиться, если мы разойдемся или погибнем в автомобильной или авиационной катастрофе? – снисходительно пытаюсь я объяснить ей однажды вечером во время одной из так называемых откровенных (и, как правило, оскорбительных) бесед, которые она упорно мне навязывает – обычно когда я уединяюсь у себя в кабинете и хочу поработать или почитать. – Одна ты жить не можешь. Сама знаешь. Кто будет тебя кормить и прибирать за тобой, советовать, какую покупать одежду, и напоминать, чтобы чистила зубы, и следить, чтобы не толстела? Тебе придется жить с кем-то, сама понимаешь. Значит, с таким же успехом можешь жить с нами. Кстати ты, черт возьми, получаешь от нас немало хорошего.

– Хотела бы я, чтоб ты поменьше чертыхался, когда говоришь с детьми, – вмешивается жена. – И не обязательно кричать. Неужели не видишь, что только пугаешь ее?

– Скажи ей, пускай не встревает, – угрюмо говорит мне дочь.

– А я хотел бы, – отвечаю я жене, – чтоб…

– Вечно она лезет… – угрожающе ворчит дочь.

Но я сам не знаю, чего хочу (разве только, будь оно все неладно, оказаться сейчас подальше отсюда), и я стискиваю зубы и умолкаю, так и не договорив. (Я и правда склонен повышать голос, когда зол, расстроен или когда на меня нападают. И если разволнуюсь и притом попробую произнести длинную фразу, стану отчаянно заикаться.)

Хотел бы я знать, чего мне хотеть.

Хотел бы я, чтобы дочь перестала вечно ныть и жалеть себя и научилась хоть немного радоваться жизни. Она не больно высокого мнения о нас. Она дерганая, недобрая, ожесточенная, мстительная. Ей скоро шестнадцать – прелестный возраст, – она курит и люто ненавидит нас обоих – по крайней мере временами (кажется, почти все время). Понятия не имею, чем мы это заслужили, что сделали или чего не сумели сделать: я ведь понятия не имею, за что она нас винит, – но за что-то винит. (И от неумения ей угодить, от нашей неспособности сделать ее счастливой я сам становлюсь недобрым и ожесточаюсь. И зачастую искусно и зло даю ей сдачи. Мне приятно дать ей сдачи. Месть сладостна, даже когда мстишь дочери. А ведь ей еще нет шестнадцати. Иногда я ловлю себя на мысли – пусть бы она сбежала из дому, просто чтоб мне стало легче.) Мне известно, что она ненавидит нас, ведь она не упускает случая напомнить нам об этом. Иногда ненавидит нас по отдельности, иногда обоих сразу – она непостоянна, моя распрекрасная дочурка, по крайней мере в этом отношении, и весьма даровита: без особого труда может возненавидеть всех нас троих одновременно, включая и моего сынишку; или безо всякой видимой причины вдруг возненавидит его одного, а про нас забудет; или вдруг возненавидит Дерека, его няньку, наш дом, наших соседей. Может, конечно, возненавидеть и себя. С редкой изобретательностью она ненадолго вдруг перестает нас ненавидеть – просто чтобы сбить нас с толку: мы обрадуемся, что нам ничто не грозит, и окажемся беззащитными перед следующим метким ударом. Она порочна и горда этим. Она не может (или не хочет) учить химию, грамматику и геометрию, но сызмала научилась курить (даже затягиваться – похваляется она. И марихуану, намекнула она нам, хотя никто не тянул ее за язык) и с такой легкостью произносить срамные слова, что может показаться, будто она без стеснения произносила их при нас всю свою жизнь; и еще как научилась ненавидеть нас и говорить жестокие слова, которые ранят меня, а жену доводят до слез. Чтобы научиться ненавидеть друг друга со вкусом, с добротной, здоровой силой, с упоением (уж когда мы друг друга ненавидим. А это бывает не всегда), нам с женой понадобилось лет десять, а то и все пятнадцать брака и тяжкой постоянной практики, а моя драгоценная дочка уже овладела этой наукой. Быть может, такой у нее дар, особый талант (но если и так, это единственный ее талант. Часто она доводит меня до бешенства, но я не подаю вида, не доставляю ей этого удовольствия. И часто в отместку безжалостно язвлю ее). Жену она ненавидит больше и чаще, чем меня, что нелепо и несправедливо: ведь жена безмерно, самозабвенно любит ее и тревожится за нее и готова отдать за нее жизнь. (А я – нет.) Но и я тоже получаю свою долю. (Ненависти ей не занимать.)

Теперь я уже не слишком огорчаюсь оттого, что дочь меня ненавидит (не позволяю себе огорчаться); видно, привык, стал неуязвим для ее ненависти и готов признать, что у нее есть веские причины меня ненавидеть, хотя, какие именно, не знаю (разве что эта самая неуязвимость – чем не причина?).

Обычно дочь является незваная ко мне в кабинет, когда я работаю или читаю журнал (или делаю вид, будто работаю или читаю), и напряженным, тоненьким, детским голоском (стараясь изо всех сил, чтобы он звучал твердо и уверенно) заявляет, что пришла к заключению (именно «пришла к заключению», а не «поняла»), что больше не питает никаких чувств ни ко мне, ни к матери, весьма невысокого мнения о ней, да и обо мне тоже, не считает возможным уважать нас, в сущности, здорово нас не любит; да, она понимает, это звучит ужасно, и, наверно, ей надо бы стыдиться своих чувств, но она не стыдится – и уверена, что не пожалела бы, если бы мама (моя жена) погибла в автомобильной катастрофе, как мать Элис Хармон – Элис ведь ни капельки не жалеет, что ее мать погибла, и ничего тут не может с собой поделать, – или если бы я заболел или умер от опухоли мозга, как отец Бетси Андерсон; она хочет, чтоб я понимал, что это не доставит ей никакого удовольствия, она вовсе не жаждет, чтоб это случилось, и, пожалуй, даже немного огорчилась бы, как огорчится, случись это с любым знакомым, но просто она не думает, что для нее самой была бы страшная трагедия, случись у меня инсульт или окажись у меня опухоль мозга, конечно, при условии, чтобы я умер быстро, не лежал бы долго беспомощный, как некоторые, у кого оказалась опухоль мозга или случился инсульт и они продолжают жить растительной жизнью, – и все это она говорит вовсе не для того, чтобы затеять со мной спор или испортить мне настроение, но лишь потому, что так сейчас чувствует, а я ведь хочу понимать ее подлинные чувства, раз я ей отец, а она мне дочь, – верно? А потом, если я еще раньше не прервал ее (иногда я резко обрываю ее в самом начале и гоню прочь), она все с той же напускной небрежностью, словно мысль эта ни с того ни с сего пришла ей в голову (по-прежнему стараясь, чтобы голосок ее звучал твердо и дрожащие пальцы не теребили платье или что попало), сообщает, что, если мы с женой когда-нибудь разведемся – а насколько ей известно, мы уже об этом подумывали, и подумать нам, конечно же, следует, мы ведь не больно счастливы друг с другом и не очень-то подходящая пара, – ей вряд ли захочется жить с кем-нибудь из нас, лучше пусть ее отошлют в пансион, как Кристин Маррей – Кристин просто счастлива, что живет теперь сама, без родителей, – или даже в какую-нибудь школу в Швейцарии, там ей наверняка будет хорошо. Она вообще пришла к заключению, что ей будет куда лучше жить не с нами, даже если мы не разведемся, и нам без нее тоже, наверно, будет куда приятней: нам ведь мало радости от того, что она с нами. Правда, нам так будет приятней?