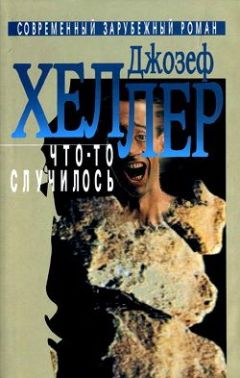

Текст книги "Что-то случилось"

Автор книги: Джозеф Хеллер

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

– Вирджиния Маркович? – сказал он. – Ох, нет. Она полтора года назад покончила с собой. Она здесь больше не служит. А вы разве не знали?)

Именно после войны, по-моему, и пошел у меня всерьез этот внутренний разброд.

К тому времени благодаря дешевому автомобилю, «форду» – детищу промышленной революции, мы выросли в третью в мире компанию по страхованию автомобилей от несчастных случаев, и делами о телесных повреждениях (ТП) занималась замужняя крашеная блондинка, вульгарная и резкая, а делами о причинении ущерба собственности (УС) – кокетливая, черноволосая, очень близорукая девушка в очках с толстыми стеклами, и все мы, кроме бедняги Лена Льюиса, одержимого и защищенного юношескими мечтами о романтической любви, которым вовек не дано сбыться, погрязли в распутстве. (Теперь-то его наверняка уже нет в живых. Ему только и выпало на долю, что те поцелуи Вирджинии.) В той Компании все у всех было изрядно запутано (и забавно, и печально), но я почти до самого конца ни о чем понятия не имел, а едва начал разбираться, вмешалась сама судьба, она появилась на сцене под маской миссис Йергер, новой заведующей архивом, и через несколько недель спугнула меня оттуда. Там было в ту пору столько поразительных секретов, и, казалось, они известны всем, кроме меня. Теперь же, что бы я о ком ни узнал, думаю, уже ничто на свете не может по-настоящему ошеломить меня или всерьез разочаровать. Разве что внезапная смерть еще потрясает меня, особенно если она сразила того, кто всегда отличался крепким здоровьем. (Как мой брат.)

Узнав про Тома и Мэри Дженкс, я стал настойчивей приставать к Вирджинии; толку от этого было чуть. (Наверно, я даже не знал тогда, чего, собственно, от нее хочу.) Самое забавное, что обе эти женщины (девушки?) – женщины и девушки – желали сами командовать всем и вся. Я вел себя с Вирджинией куда свободнее, чем Мэри Дженкс позволяла Тому, а добился куда меньше. Я в любую минуту мог подойти к ее столу под большими стенными часами и завести самый непристойный разговор или попросить встретиться со мной на лестничной площадке пли в хранилище – и почти всегда она соглашалась, а иной раз улыбнется своей озорной улыбкой и сама предложит встретиться. Но вот на стол она нипочем не соглашалась, хотя по-прежнему искушала и позволяла заходить довольно далеко… а потом вырывалась и убегала. (Отчего? Что так ее пугало, когда она оказывалась со мной, ведь со многими юнцами старше меня и с мужчинами, с которыми она, по ее словам, доходила до конца, она не пугалась.) Я думаю, у нас с Вирджинией все удалось бы, попади мы вдвоем в какую-нибудь квартирку или в номер гостиницы и если бы никуда не надо было спешить, – отлично бы удалось. (И что из того?) Она научила бы меня не торопиться. Если бы я и правда не торопился, она бы, наверно, не испугалась; а если б на нее не напал страх, она бы позволила мне сделать с ней все и показала бы, как это делается.

Ну и что из того?

Рано или поздно этому пришел бы конец, как уже пришел конец Вирджинии, как приходит конец мне. (Она загнулась, так ее растак.) С ее делом покончено, вот только оно еще не списано в архив. Не соверши она самоубийства, она была бы сейчас старше меня и, возможно, несносна; была бы тучная, морщинистая, маялась бы запорами, камнями в желчном пузыре, климаксом, отложениями солей на косточке ноги, и, скорее всего, я и смотреть бы на нее не хотел. Всему в жизни приходит конец. (Иначе она была бы уж совсем невыносима.)

Но память остается (правда, ненадолго. Ха-ха).

Воспоминания о Вирджинии могли увянуть, но они не похоронены; помню, заметив, что меня тянет и к Мэри Дженкс, она подбивала меня приударить и за этой красоткой тоже. С той минуты, как я узнал про Мэри и Тома и про стол в хранилище, она не шла у меня из головы. (За этим столом я обычно раза три в неделю съедал свой завтрак и читал спортивные страницы в нью-йоркской «Дейли ньюс» и «Миррор».) Я хотел и ее тоже. И не знал, как к ней подступиться.

– Трахни ее, – подбивала меня Вирджиния. – Поди схвати ее.

– Как?

– Повали.

– Спятила.

– Полапай ее.

– С ума сошла.

Я только и отважился не спускать глаз с Тома: что же он делает, чтобы заполучить ее? А он не делал ровным счетом ничего. Разрабатывал свой новый почерк. (У него хватало ума выжидать и не соваться к ней самому.) Бывало, сидит со мной целыми днями, и преспокойно разрабатывает почерк, и тактично и терпеливо ждет, когда Мэри Дженкс призовет его к себе в кабинет – по телефону, звонком или через кого-нибудь из конторщиков (хоть через меня).

– Вы сейчас не заняты? – спросит она.

– Нет, – ответит он.

– Достаньте ключ, – распорядится она.

И пошли оба вниз, в хранилище (где в картотеках и на полках истлевают документы и папки, заведенные на жертв автомобильных аварий).

Мы с Вирджинией следили за их приходами и уходами. Такой добыче любой счастливчик позавидует (и стать ее добычей тоже завидно), хотя Вирджиния нравилась мне больше (да и Тому, в сущности). Эта дылда двадцати восьми лет от роду, мужняя жена, крашеная блондинка из отдела Телесных повреждений, злоязычная, но доброжелательная, заботливо присматривала за несчастным коротышкой Леном Льюисом (он страдал болезнью почек и связанными с ней другими опасными заболеваниями и, по всей видимости, отнюдь не хотел разводиться со своей несчастной, старой коротышкой женой, на которой был женат всю жизнь и которую, вероятно, все еще любил) и как могла старалась облегчить ему работу; она казалась раза в два крупнее Вирджинии, а женские ее прелести раза в четыре, а то и в восемь. Замужем она была за счетоводом с больным сердцем (вероятно, она же и подрывала ему здоровье) и всякий раз, как ей приходила охота, она властно, совсем так же, как вызывала к себе в кабинет и велела разыскать что-нибудь в архиве, отдавала Тому команду, уволакивала его в хранилище или после службы в квартиру своей разведенной подруги – и задавала ему совсем другую работенку.

(Когда она вызывала Тома, он обычно не знал, что именно от него потребуется, но готов был ко всему.)

Сам он позволял себе самое большее прийти к ней в кабинет якобы в поисках какой-нибудь папки. Она отлично знала, чего он тут ищет. Иной раз она хмурилась, и он тотчас уходил, якобы поглощенный поисками все того же старого дела. В других случаях она вела себя именно так, как он рассчитывал, ехидно улыбалась и требовательно вопрошала:

– Тебе здесь что-то понадобилось?

– Да.

– Доставай ключ.

И они снова спускались в хранилище.

– Я даже не знаю, нравлюсь ли ей, – равнодушно признался мне однажды Том, куда больше чувства он вкладывал в прописные «Р» и «Ф», которые в эту минуту старательно выводил на бумаге. – А вот заниматься со мной этим самым ей определенно нравится.

И я невольно подумал: а может, ей и со мной понравится заниматься этим самым.

Ну и я попытался ее соблазнить. Но не сумел. Попытался увести ее у него, не совсем увести, а просто, если удастся, получить свою законную долю этого пряного, пахнущего мускусом, вечно одержимого желанием, неотразимого, поразительно неутомимого и чувственного белокурого замужнего викинга (на самом деле она была всего-навсего долговязая громадина, брюнетка с очень пористой кожей, наполовину шотландка – наполовину ирландка, родом из Буффало). И ничего я у нее не добился. Вирджиния неутомимо подхлестывала меня чудовищными советами.

– Поди трахни ее, – подбивала она. – Ей сейчас до смерти хочется. Простым глазом видно. Шагай прямо к ней в кабинет и действуй.

– Как?

– Это пойдет тебе на пользу.

– Как?

– Скажи ей.

– Что сказать?

– Чего тебе от нее надо. Говори как есть. Это верней всего.

– Ну ясно.

– Потискай ее. Запусти руку под блузку…

– Она меня убьет.

– И не подумает. Смотри, мистера Льюиса сейчас там нет. Иди прямо сейчас и скажи, ты, мол, не прочь, был бы рад войти в нее.

– Она упрячет меня в сумасшедший дом.

– Она в тебя влюбится. Совсем голову потеряет.

– Она разобьет мне башку. И засадит за решетку.

– Ей против тебя не устоять. Ты красивей Томми. И забавней. У тебя волосы славно вьются.

– Она скажет Лену Льюису или миссис Йергер и добьется, чтоб меня уволили.

– Она мигом скинет платье, разведет руки и ноги и запоет: «Ах, приласкай меня, малыш. Как ты ласкал красотку Мэри субботним вечером, субботним…»

– Если, по-твоему, я такой неотразимый, лучше сама скинь платье и запой, – возразил я. – Я и в тебя хочу войти.

– Сними номер в гостинице.

– Мэри этим занимается на столе в хранилище.

– У Мэри большая толстая задница.

– У тебя тоже.

– Ты прелесть, милый, – неожиданно воскликнула Вирджиния, глядя мне прямо в глаза. (Я чуть не подскочил от удивления.) – Ты мне ужасно нравишься. Правда, нравишься. Ты не смотри, что я улыбаюсь, я правду говорю.

Она меня совсем ошеломила.

– Что ты болтаешь? – вне себя прошептал я.

– Эх, были бы мы старше, – печально продолжала Вирджиния, и, казалось, вот-вот в голосе ее прорвется горькая жалоба. – Вот чего бы мне хотелось. Знаешь, чего бы мне хотелось? Чтобы ты был постарше и как следует меня покрутил.

Я опешил, растерялся, слова ее возмутили и ужаснули меня, даже взбесили.

– Ты что болтаешь? – спросил я сердито и со страхом: вдруг уже происходит что-то роковое, чего я не понимаю и что мне не по плечу. – Ты почему сейчас говоришь мне такие слова? Прямо здесь в комнате, у всех на глазах?

– Потому что если кто и слышит, так все равно не поверит, – беспечно продолжала Вирджиния, не понижая голоса и по-прежнему простодушно сияя. – Даже ты. Ни единый человек не примет меня всерьез, даже если я буду говорить все громче и громче, криком закричу. – Она говорила громко, ясно и впрямь повысила голос чуть не до крика, и все вокруг уставились на нас с веселым недоумением. – Даже если возьму и крикну: «Я люблю тебя, Бобби Слокум!»

(И ей пришлось покончить с собой. Почему? Она уже не числилась в списках служащих Страховой компании, потому что вскоре после войны кончила самоубийством и уже не могла нигде служить.)

– Ты невозможная, – неловко пробормотал я с деланной улыбкой.

– Вот видишь? – продолжала она обычным своим тоном, когда все вокруг опять склонились над бумагами. – Никто мне не верит. Даже ты, верно?

– Чего ты хочешь? – растерянно взмолился я. – Что же мне делать, скажи. Послушай, Вирджиния, мне только семнадцать. И я боюсь. Я не знаю, что со мной будет.

– Не бойся, – сказала она; голос ее смягчился, в нем зазвучала ласковая забота и нежность. – Мы скоро будем одни в номере гостиницы, и я стану тебя ласкать так, как тебя еще ни одна девушка не ласкала. Обещаю тебе. (Мы так ни разу и не были с ней одни в номере. Недавно в Новом Орлеане, в ночном клубе, проститутка пообещала мне то же самое теми же самыми словами, а когда пришла ко мне в номер, оказалось, ничего особенного она не умеет.) А теперь поди займись нашей Мэри.

– На нас смотрит миссис Йергер, – сказал я.

– Она меня не любит, – сказала Вирджиния.

– И меня.

– Она меня не любит, потому что я дурачусь со всеми вокруг. Особенно с тобой.

– Давай-ка я сделаю вид, будто занят делом.

– Сейчас я тебя займу… вот. – Вирджиния написала на листке номер папки. – Найди ее, – распорядилась она. – Тут причинен большой материальный ущерб и троим людям нанесены телесные повреждения. Папка, наверно, как раз у Мэри Дженкс, – с хитрецой прибавила она.

– Будет исполнено, мисс Маркович, – с готовностью ответил я, так, чтоб услыхала миссис Йергер, и быстро пошел прочь.

– Минуточку, Бобби! Не забудь… – Она с важным видом поманила меня. И шепотом распорядилась: – Потискай ее.

Итак, подстрекаемый Вирджинией, я принялся соблазнять Мэри Дженкс. Делал я это единственным способом: торчал у нее перед носом, ничего лучше выдумать не мог. Как увижу, Лен Льюис вышел и она сидит в кабинете одна, я сразу туда. Топчусь минуты две-три, будто ищу какие-то папки, а сам жду: вот она глянет на меня, и ее вдруг осенит – она заметит мои темные кудри, заметит, что я красивей Тома Джонсона и куда забавней, и тогда скажет, как говорит ему:

– Ты сейчас не занят? Достань ключ.

Да где уж тут! Самое большее, чего я добился, – она, бывало, спросит: «Ты что, решил тут дневать и ночевать?», или: «Ты чего на меня уставился, как баран на новые ворота?», или понимающе (знала, умная сука, зачем я там топчусь): «Тебе что, надо тут чего-нибудь?», или уж совсем зло гавкнет: «Пшел отсюда. Пришли Тома».

И Том снова спускается с ней в хранилище, оставив в глубине нашей комнаты листок, на котором упражнялся в новом почерке, чтоб я теперь учился один, и этот его почерк я теперь употребляю. (Хотел бы я знать, кто теперь употребляет Мэри Дженкс.) Том надеялся, что, если миссис Йергер или кто другой позовет его, я его прикрою. И я прикрывал.

(– Том!

Молчание.

– Том!

Все еще молчание.

– Хотела бы я знать, куда он подевался.

– Он внизу в хранилище, миссис Йергер, обрабатывает Мэри Дженкс на столе, – вот бы хорошо так ответить.)

Признаюсь, трудновато было сосредоточиться на почерке Тома, когда я знал, что он с ней в хранилище. Обычно в воображении я следовал туда за ним (и охотнее выводил бы на бумаге не буквы, а их непристойные позы). Этот мрачный, безмолвный, пропыленный мавзолей отошедших в прошлое и ветшающих документов, расположенный в нижнем этаже, становился местом жарких свиданий. Бывало, кому-нибудь и вправду понадобится пойти туда поискать какой-либо старый несчастный случай и он окажется на волосок от нового несчастного случая, едва не столкнувшись там с Томом или со мной. Хранилище помещалось всего одним этажом ниже, но спуститься по двум лестничным маршам в эту затхлую кладовую было все равно что скрыться от недреманного ока в некую таинственную, прохладную, дозольно приятную преисподнюю, в безопасное и успокоительное уединение глубокого погреба или пыльного подвала, где хранят уголь. Я любил туда уходить, даже просто чтобы в одиночестве сжевать хлеб с маслом и почитать «Миррор» и «Дейли ньюс», часто старался улизнуть туда поутру или во вторую половину дня и в свое удовольствие покурить и поразмышлять о том, какая футбольная команда выиграет состязания колледжей в предстоящую субботу, или о том, что в конце концов будет со мной, с моей матерью, с братом и сестрой. (Брата уже нет в живых: однажды в приемной на службе у него неожиданно случился сердечный приступ, и в несколько секунд все было кончено. Матери уже тоже нет в живых. Сестра живет далеко. Мы иногда перезваниваемся.) Наверно, как только все мы – Вирджиния, Том, Мэри и я – ушли из той Компании, сварливая миссис Йергер (она ведь все примечала) ка-ак следует проветрила это хранилище.

Помню еще, однажды в обеденный перерыв Вирджиния оказалась там со мной и с двумя другими ребятами постарше, тоже работавшими в архиве, – и ее чуть не изнасиловали. Они не хотели ее выпускать. Она слишком далеко зашла, слишком расшутилась и расхвасталась, и они сказали, что не выпустят ее, пока она не ублажит всех троих. Вирджиния сразу струхнула. Мы все, как и полагалось, продолжали болтать и острить, будто ничего особенного не происходит. Один из ребят обхватил ее сзади за плечи, словно бы шутливо обнял, но держал крепко, так что ей было не вырваться, и старался повалить на пол, другой живо запустил руки ей под юбку и старался отстегнуть резинки и стянуть трусики. Я глядел на них в ужасе и страстном нетерпении. Все мы тяжело дышали (даже я, хоть я только глядел со стороны). На лицах у всех была натянутая, жуткая, исполненная решимости улыбка, мы принужденно, хрипло похохатывали и перебрасывались словами, стараясь как можно дольше прикидываться, будто все это просто шутка. Но это была не шутка. Вирджиния перепугалась в первую же минуту. Она побелела как мел и, дрожа, пыталась высвободиться. (Я не могу и никогда в жизни не мог спокойно смотреть, когда человек в ужасе, кто бы он ни был, даже если я его не выношу.) Она встретилась со мной взглядом, в ее глазах были немой страх и мольба. Я вмешался и дал ей уйти. Когда я вступился за нее перед этими двумя ребятами, старше и крупнее меня, и потребовал, чтобы они ее отпустили, мне тоже стало здорово страшно.

– Пустите ее, – нерешительно сказал я.

– Она хочет тебя, – сказал один из них.

– Пустите ее! – завопил я и сжал кулаки.

Когда она выскочила за дверь, они с презрительным недоумением покачали головами и сказали, что я дурак, зря дал ей уйти, она ведь вот-вот согласилась бы позабавиться со всеми тремя.

Что же, я и правда был дурак?

(Знаю только, что, когда мы вернулись наверх, она опять была безмятежна и весела и вовсе не так благодарна мне, как я воображал. А с двумя другими ничуть не холоднее прежнего. Она все так же острила и кокетничала с ними, но с явным и лестным уважением, словно они выросли в ее глазах. Этого я понять не мог. И до сих пор не понимаю. Хотя очень мне любопытно, что бы произошло между нею и мной, если бы я не крикнул, был заодно с ними и мы заставили бы ее согласиться. Вырос бы и я в ее глазах? Как же так? А может, она вовсе не стала бы думать обо мне лучше? Она не раз говорила, что хочет, чтоб на ее надгробной плите написали так:

«Здесь лежит Вирджиния Маркович. Она хоть и еврейка, а в постели была что надо».

Даю голову на отсечение, нет там этой надписи.)

Даю голову на отсечение, я и правда был дурак.

(Знаю одно: я нипочем не решился бы ее трахнуть. А напрасно. По-моему, мне этого хотелось. Я и сейчас бы не прочь. Лучше бы она не кончала самоубийством, была бы где-нибудь в пределах досягаемости, чтоб можно было ей позвонить, и позабавиться с ней, и сказать, как она мне мила и как много всегда значила для меня. Хорошо, что ее нет поблизости: я вовсе не уверен, что захотел бы ее. Сам не знаю, чего я хочу.)

Знаю только, что благодаря Вирджинии, Тому и Мэри Дженкс я стал смелее смотреть в будущее. Было утешительно убедиться, что столько народу и вправду трахается друг с другом, что занятие это и вправду весьма распространенное. Доброе предзнаменование. У Тома в двадцать один год имеется крупная замужняя крашеная блондинка почти двадцати восьми лет, которая не прочь с ним позабавиться. Стало быть, когда двадцать один исполнится мне, найдется и для меня крупная замужняя двадцативосьмилетняя блондинка, которая не прочь будет забавляться со мной на столе. Я думал, такие женщины появляются сами собой.

Разумеется, ничего подобного не произошло.

Когда мне стукнуло двадцать один, никакой Мэри Дженкс на мою долю не нашлось. В двадцать один год я только и получил что право голосовать. А когда мне наконец удалось овладеть женщиной двадцати восьми лет, женщина эта была моя жена, и мне самому стукнуло тридцать два, и мы уже поженились, и это было совсем не то, о чем я когда-то мечтал.

Теперь, когда мне доводится подцепить двадцативосьмилетнюю женщину, она обычно оказывается совсем неопытной, а нередко прямо девчонкой – незамужней в не счастливой или замужней и одинокой. И это совсем не то же самое, что было бы, заполучи я эту женщину тогда, в семнадцать. Это иногда приятно, иногда печально, и приятное рано или поздно все равно оборачивается печалью (и неудобством, по крайней мере для меня. Нередко им хочется стать преданней, чем мне требуется. Излишняя близость меня душит). Есть в этих связях обычно что-то пьяное (это, вероятно, моя вина: я люблю и сам выпить, и их напоить), что-то болезненное и жалкое (возможно, в нас обоих). Они любят поговорить, и послушать, и чтобы с ними разговаривали серьезно. (Больше всего они, по-моему, жаждут, чтобы с ними разговаривали.) С двумя-тремя женщинами под тридцать мы стали добрыми друзьями; видимся мы не часто, потому что встречи наши ничем не примечательны (по крайней мере для меня) и скоро начинают наводить скуку. Я встречаюсь со многими молоденькими девушками, поначалу они мне ужасно нравятся, кажется, я даже мог бы верно любить их всю свою жизнь, не знай я заранее, что они быстро мне наскучат. Этой сегодняшней кубинке было лет двадцать шесть – двадцать восемь, и, если подумать, не так уж она была плоха. Не сказать, чтоб вовсе не привлекательна. Будь я все еще семнадцатилетним парнишкой и знай, что могу иметь ее всякий раз, как придет охота, и к тому же задаром, я был бы в восторге. У нее есть малыш, которого кто-то где-то воспитывает. Ей нужно много денег, чтобы забрать когда-нибудь малыша и открыть сеть косметических кабинетов.

– Ты любишь, когда тебя подзадоривают? – негромко спросила она.

Я кивнул, и она сказала:

– Кто ж этого не любит?

Если подумать, совсем она была неплоха.

Не знаю, что случилось с Томом (насколько я знаю – а это не моя забота, – его могли и убить); он оставил мне в наследство свой почерк, и я по-прежнему сижу за столом, либо у себя в кабинете на службе, либо дома, и пишу этим почерком. Не знаю, что в конце концов стало с Мэри Дженкс. Я даже так и не понял, что случилось со мной.

Миссис Йергер, я чувствую, все еще там. (Фамилия другая, но сам тип неистребим.) Не подвластные ни безрассудству, ни легкомыслию, такие особы вечны, как и их угрюмые мистеры Йергеры, которые отличаются от них лишь полом да одеждой, если только мистеры у них есть (такие миссис Йергер в них не нуждаются). Миссис Йергер не только заведуют архивами, они становятся и мэрами, директорами школ, деканами колледжей, судьями, прокурорами, полковниками, заправилами Американского легиона, главными прокурорами штата, президентами Соединенных Штатов Америки и руководителями небольших отделов в фирмах вроде моей. Вместе с Грином, Блэком и Горацием Уайтом я и сам, случалось, выступал в роли тирана по отношению к своим подчиненным в Фирме и нередко разыгрываю тирана дома с женой, дочерью, сыном и, случается, даже с моим слабоумным ребенком, который тоже не понимает, что делается на свете.

(– Как ты можешь называть его слабоумным? – в сердцах набрасывается на меня жена. – Как ты можешь так о нем говорить? Он же твоя плоть и кровь!

– По словарю «слабоумным» считается всякий, чье умственное развитие останавливается в три-четыре года, даже если он моя плоть и кровь, – холодно сообщаю я.)

Я перестаю хромать на манер Кейгла, шагнув вперед, становлюсь почти рядом, искоса внимательно к ней присматриваюсь, хочу понять, насколько внимательно она присматривается ко мне (тоже искоса). Она сегодня без «грации» – обычно это означает, что она хорошо настроена. Цветная служанка с полными плечами укрылась в глубине нашей просторной кухни и неслышно колдует над деревянной салатницей, которую мы купили у другой цветной с полными плечами, когда проводили отпуск на Ямайке. Служанка меня боится (так мне кажется, а я боюсь ее). Жена стоит у плиты и помешивает красное вино в кастрюле с темным мясом – то ли это куриная печенка, то ли куски говядины. Бутылка с вином больше чем наполовину пуста (или меньше чем на половину полна. Ха-ха). Осторожненько прохожу за спиной у жены, беру стакан и кубики льда (хотя при мысли о кубинке меня подмывает закричать olé![2]2

Браво! (исп.)

[Закрыть]) и силюсь вспомнить, в каких отношениях мы расстались с женой нынче утром или заснули накануне вечером, – надо же мне знать, сердится ли она еще на меня за что-то, что я сказал или, наоборот, не сказал, сделал или, наоборот, не сделал и о чем уже начисто позабыл.

То ли она зла, то ли весела? Не помню. И не в силах понять. Надо быть начеку. Держа в руке крекер с анчоусом, наклоняюсь к ней чуть ближе и вдруг соображаю, что она и не зла, и не весела. В хороших ли отношениях мы с ней расстались, в плохих ли, сейчас для нее никакой разницы: она тоже это забыла.

Она опять пила, и по ее опущенным глазам, в которых прячется нерешительность, я понимаю: она тоже пытается вспомнить, друзья мы сегодня или нет. (А я-то что же – злюсь или веселюсь?) Она ждет, что я подам ей какой-то знак. (Злюсь я на нее, оттого что она что-то не то сказала или сделала, или доволен ею, потому что ничего такого не было?) Не понимаю, почему она так меня боится, ведь я сам так боюсь ее. Она сурова и насторожена, уже полна раскаяния (из-за чего? Бог весть) и натянута как струна, и, помешивая в кипящей кастрюле, надеется, что я не сержусь на нее за что-то, чего она не сказала и не сделала или, наоборот, что сказала и сделала и чего не может вспомнить. И смех и грех.

– Ты права, – говорю я, чтобы положить конец этой неопределенности.

– Насчет чего?

– Насчет Кейгла, – говорю я и, нарочно прихрамывая, делаю шаг. – Мы осушили вместе стаканчик-другой.

– Рада, что это привело тебя в хорошее настроение.

Служанка отводит глаза в сторону, боязливо прислушивается к нашему разговору. Мои опасения рассеялись, я подхожу к жене и небрежно целую ее в щеку. Жена робко поднимает голову, она еще не совсем успокоилась. От нее пахнет вином и дорогими духами.

– Хочешь есть? – спрашивает она.

– Захочу. Похоже, это вкусно.

– Будем надеяться.

Служанка скользит мимо нас – несет салат в столовую.

– Ну, как она на поверку? – спрашиваю я.

– Вполне, – говорит жена. – Я пробовала вино, – поспешно прибавляет она. – Решила потушить в вине куриную печенку. Ну и подумала: надо отведать, хорошее ли оно.

– Ну и как, хорошее?

– Ничего. – Она улыбается. – Хочешь попробовать?

– Я лучше выпью виски.

– А я еще вина.

– Дети в порядке?

– Да.

Начало, похоже, неплохое, и, чем черт не шутит, этот вечер дома может оказаться приятным. Жена заняла слегка оборонительную позицию (от этого нам обоим легче). Дети, слава Богу, не накинулись на меня со своими жалобами и требованиями. Дочь у себя в комнате, висит на телефоне. Сын – у себя, смотрит телевизор. (Я слышу, звук включен на всю катушку.) Их мало трогает, что я пришел, что папочка дома, и я несколько задет их равнодушием. Собака обрадовалась бы мне куда больше. Прислуга как будто еще покорна, как оно и полагается, и никаким черным бунтом пока не пахнет. (Мы хорошо ей платим, вежливы с ней, и в роли прислуги она, вероятно, стесняется меня куда меньше, чем я ее в роли хозяина. Мне не слишком уютно от того, что мы держим прислугу.) Дерека нет поблизости, не слышно его повизгиванья, хныканья, попыток разговаривать, и няня (вернее, воспитательница), которую мы теперь взяли для него, не топчется тут же и не меряет нас свирепым взглядом, словно мы сами виноваты, что он такой, словно мы этого хотели. (Работа ее, в сущности, состоит не в том, чтобы нянчить или воспитывать его, а в том, чтобы самой не показываться на глаза и по возможности не давать ему показываться на глаза, хотя взглянуть на него или посидеть рядом, когда он играет с ярко раскрашенной книжкой или с младенческой игрушкой, вовсе не противно.) Они предоставляют меня самому себе. Я пью виски. Жена – вино.

– Чем ты сегодня занималась? – спрашиваю я по обыкновению, пока она не успела спросить об этом меня.

– Ничем, – отвечает она, пожимая плечами; она сознает свою несостоятельность, покаянно признается, что еще один день пропал даром. – Была дома. Ездила за покупками. Отдыхала. Спала.

– Кто-нибудь заходил?

– Нет.

Это хорошо (если она говорит правду), это значит, что пила она только вино и, возможно, понемножку: когда она выпьет много, ее мутит. Думаю, она все же говорит правду, по-моему, она еще не научилась мне врать. (Жена моя не умеет флиртовать и не умеет мне врать.) Когда она хочет что-то скрыть, она помалкивает и надеется, что я не стану задавать вопросы. (Если я спрошу, она непременно скажет. Врать она не любит.) Я иду ей навстречу: когда чувствую, что она хочет что-то сохранить в тайне, не лезу с вопросами. Стараюсь держаться подальше от того, что, как мне кажется, она старается утаить. Подозреваю, что и она со мной ведет себя так же. (Подозреваю, что она знает обо мне куда больше, чем показывает.) Поэтому беседы наши по большей части ни о чем и обычно весьма сдержанны.

– До скорого, – говорю я и ухожу со своим стаканом. – Хочу просмотреть почту.

Она кивает. Проходя мимо, я легонько хлопаю ее по заду. Она довольна, благодарна и с похотливым, пьяным восторгом ответно прижимается к моей руке.

– Попозже? – спрашивает она. – Надеюсь, ты в настроении.

– Ты ж меня знаешь, – смеюсь я в ответ.

Мне грустно видеть ее такой. (Прежде она такой не была.) Пусть я больше не люблю ее, но я знаю ее уже так давно, и мне совсем не хочется сейчас кричать olé.

Мне грустно, что жена моя теперь пьет днем, а пожалуй, разок-другой прикладывается к бутылке и по утрам. Я стараюсь ничего не говорить ей по этому поводу. Это было бы для нее унизительно, и не хочется мне, чтоб она боялась, что я стану изводить ее еще и этим. Обычно она как бы невзначай сообщает мне, что днем немного выпила – обедала со своей сестрой или с чьей-нибудь женой, или ездила покупать материю и в городе выпила коктейль или двойное виски, или, вот как сегодня, добавляла вино в какое-нибудь кушанье. Иной раз ей хочется сказать мне это, но она так долго выжидает, что уже не говорит, и тогда я ощущаю в ней внутреннюю дрожь, она гадает, заметил ли я и стану ли ее отчитывать. (Жена боится меня; не слишком это приятно, зато так оно проще.) Временами мне ее жаль.

Она никогда не бывала в подпитии днем (а вот на вечерах и в гостях – бывала, и уж тогда веселилась, хотя, когда мы сами принимаем гостей, она себе этого не позволяет. Жена моя превосходная хозяйка дома), и никто из детей ни разу не обмолвился о том, что она днем прикладывается дома к бутылке, так что, вероятно, она не дает им это заметить. Но прежде она вообще не пила, прежде она не флиртовала. (И не сквернословила.) Она , чтобы мы все тоже ходили. (Мы не хотим. Изредка, когда я решаю, что она вполне заслужила, чтобы мы ей доставили удовольствие, а нам оно не так уж дорого обойдется, мы ей уступаем. Ей не слишком нравится наш теперешний священник, и мне тоже.)

Жена понемногу приучается вставлять в свою речь ругательства (примерно так же смущаясь, пожилые женщины начинают заниматься живописью или посещать лекции для взрослых по психологии, истории искусств или Жан Полю Сартру). Это ей тоже не очень удается. Во всякие «сволочь он!», «катись ко всем чертям!» она вкладывает слишком много чувства, хотя «дерьмо» произносит уже вполне веско. Пресыщенное равнодушие, с каким мужчины и женщины в близких нам кругах относятся к непристойностям, у нее выглядит не столь убедительным. Моя пятнадцатилетняя дочь уже управляется с ругательствами куда лучше жены. Дочь сыплет ими в нашем присутствии, желая нас поразить; нередко она обращает их прямо на нас (особенно на жену) – испытывает, далеко ли ей позволят зайти. (Я не позволяю ей заходить далеко.) И мой мальчик, сдается мне, набирается мужества, чтобы на пробу щегольнуть дома парочкой ругательств. (Он толком не знает, что значит слово «трахаться», хотя уверен, что оно срамное.)