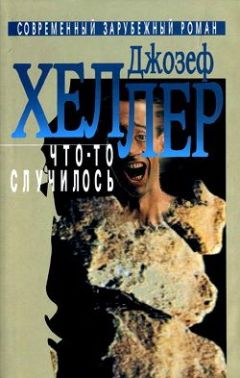

Текст книги "Что-то случилось"

Автор книги: Джозеф Хеллер

Жанр: Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Моя жена несчастлива

Моя жена несчастлива. Она из тех замужних женщин, которым очень, очень скучно и одиноко, и просто не знаю, что я тут могу поделать (разве что развестись с ней и сделать ее еще несчастнее. Я недавно был с одной замужней женщиной, и она сказала: иногда ей так одиноко, она прямо леденеет и даже всерьез боится умереть оттого, что внутри у нее все заморозится, – и, кажется, я понимаю, о чем она говорит).

Моя жена хорошая; право, она была хорошей женщиной, и мне иногда ее жаль. Теперь она среди дня прикладывается к бутылке, а когда мы бываем по вечерам в гостях, флиртует или пытается флиртовать, хотя совсем этого не умеет. (Не дается ей флирт, бедняжке.) Она редко бывает веселой, разве что хоть немного опьянеет от вина или виски. (Мы не очень-то ладим друг с другом.) Она считает, что постарела, погрузнела и утратила былую привлекательность, и она, конечно, права. Она считает, что для меня это имеет значение, и тут она ошибается. Мне это, пожалуй, все равно. (Знай она, что мне все равно, она, наверно, была бы еще несчастней.) Моя жена недурна собой: она высокая, хорошо одевается, у нее хорошая фигура, и я часто с гордостью показываюсь с ней на люди. (А ей кажется, я совсем не хочу бывать с ней на людях.) Ей кажется, я ее уже не люблю, и, должно быть, в этом она тоже права.

– Ты сегодня виделся с Энди Кейглом, – говорит она.

– А ты откуда знаешь?

– Ты прихрамываешь.

Есть у меня это гнусное свойство – невольно обезьянничать. Я подражаю без разбору, даже тем, кто мне не нравится. Стоит мне оказаться с человеком, говорящим громко, быстро и напористо, я тоже начинаю говорить громко и быстро (правда, отнюдь не всегда напористо). Стоит мне оказаться с кем-то, кто родом с Юга или с Запада и лениво растягивает слова, и я тоже начинаю лениво растягивать слова и употреблять местные словечки, как будто и сам я выходец из южных или западных штатов и все это с детства вошло в мою плоть и кровь.

Получается это само собой. Такая у меня слабость – невольное, странное, угодливое, прямо-таки рабское стремление уподобиться чуть ли не каждому человеку, в чьем обществе я очутился; оно свидетельствует о каком-то нравственном или психологическом изъяне. Сказывается это не только на речи, но и на том, как я хожу, сижу, наклоняю голову, как держу руки. (Нередко меня страх берет: вдруг человек подумает, будто я нарочно его передразниваю, хочу оскорбить и высмеять. И я изо всех сил стараюсь следить за собой.) Получается это бессознательно, независимо от того, трезв я или пьян (в подпитии я обычно весел, мил и забавен), по каким-то не зависящим от меня законам, наперекор моей настороженности и нежеланию, и обычно я не замечаю, что уподобляюсь другому человеку, пока перевоплощение уже не совершилось. (Жена говорит, что в кино, особенно когда показывают комедию, я гримасничаю и жестикулирую вместе с героями фильма, и, видимо, так оно и есть.)

Если я обедаю или после работы пропускаю рюмочку-другую с Джонни Брауном (а он и отроду злая скотина, и судьба у него злая), я сразу начинаю собачиться и брюзжать и ощущаю себя несговорчивым и сильным. Если я оказываюсь с Артуром Бэроном, я начинаю разговаривать медленно, негромко, вразумительно и ощущаю себя великодушным, проницательным, благородным и утонченным не только пока мы вместе, но и еще некоторое время; я остаюсь в его ипостаси до тех пор, пока не окажусь рядом с другой личностью, которая либо в чем-то сильнее меня, либо занимает более внушительное деловое или общественное положение. (А вот в обществе Грина я вовсе не ощущаю себя ни изящным, ни красноречивым, а наоборот, неуклюжим и неумелым, но, стоит нам расстаться, и я тотчас начинаю выискивать остроты, которыми можно бы блеснуть в разговоре с кем-нибудь другим.) Каков же мой истинный характер, нередко спрашиваю я себя.

Есть ли он у меня вообще?

Я хорошо одеваюсь. Но что бы я ни надел, меня всегда преследует беспокойное ощущение, будто я кому-то подражаю; я всегда могу вспомнить кого-то, кто одевается очень похоже. И потому мне часто кажется, будто моя одежда вовсе не моя. (Бывает, открою стенной шкаф – и поражаюсь: что это там за вещи? Все они, конечно, мои, но в первое мгновенье мне чудится, будто никогда прежде я их не видел.) И порой мне кажется, я не стал бы тратить столько денег, времени и сил, ухлестывая за всякого рода девицами, не оказывайся я постоянно среди мужчин, которые либо только этим и заняты, либо – по их словам – только об этом и думают. Я все еще не уверен, что это так уж увлекательно (зато вполне уверен, что хлопот от этого не оберешься). А уж если до сих пор не уверен, значит, вовек не уверюсь.

Если я разговариваю с человеком косноязычным, я попадаю в весьма тяжелое положение, потому что и сам временами слегка запинаюсь, и беседа грозит распасться на взрывы бессмысленных слогов. Я прихожу в ужас, если надо поговорить с заикой: смертельно боюсь, что и сам стану заикаться; увижу, как он, кривя усилиями рот, изуродует десяток слов, – и мне крышка, стоит тоже начать кривить губы, и восхитительную неодолимую дрожь уже не остановить. Мне неуютно в обществе гомосексуалистов, и вероятно, по той же причине (вдруг потянет уподобиться им). Я держусь подальше от людей с тиком, косоглазием и лицевыми судорогами; не желаю обзаводиться еще и этими свойствами. Беда в том, что я не знаю, кто же и какой я на самом деле.

Если я оказался среди людей бесстыжих, я делаюсь бесстыжим.

Кто же я? (Видно, не миновать гадать до трех раз.)

Дочь у меня не бесстыжая, но, разговаривая со своими друзьями, сыплет непотребными словами и в разговоре с нами тоже стала их вставлять. (Я и сам щедр на непотребные слова.) Она пытается таким путем укрепить дома какие-то свои позиции или вызвать нас на что-то, но ни жена, ни я не знаем, чего ей все-таки надо и зачем. И еще, я думаю, она хочет слиться со своим окружением, каким оно ей представляется, и, боюсь, эта среда прямо у меня на глазах затягивает ее и уподобляет себе. Ей хочется быть такой же, как ее сверстники. Я не могу ее остановить, не могу спасти. Что-то случилось и с ней тоже, хотя я не знаю, что и когда. Ей еще нет шестнадцати, но, по-моему, все уже потеряно. Она утрачивает свою единственность. Ребенком она казалась нам непохожей на всех других детей. Теперь она уже не кажется такой ни на кого не похожей.

Кто же она?

Меня и смущает и пугает моя склонность заимствовать у окружающих прилагательные, существительные, глаголы и присловья, и нередко я оказываюсь запертым в пределах их более ограниченной лексики, точно хомяк в клетке. Их язык становится моим. Мой словарь мне изменяет (если только он и вправду мой), и я уже теряюсь, даже когда хочу вспомнить какой-нибудь отлично известный синоним. Вместо того чтобы подбирать свои собственные слова, я подхватываю чужие и потом, уже с другими людьми, говорю тем же языком, даже если позаимствованный стиль речи отнюдь не первоклассный.

Если я разговариваю с негром (с черномазым, буду говорить я, если перед тем разговаривал с одним из тех, кто негров не жалует) и вовремя не остерегусь, я позаимствую не только его просторечие (воинственного бродяги или буколического дяди Тома), но и его выговор. То же и с таксистами-пуэрториканцами; если уж я с ними разговариваю (стараюсь не разговаривать: терпеть не могу злобное нытье нью-йоркских таксистов, всех, кроме пуэрториканцев), разговор идет скорее на их уровне, чем на моем. (Каков он, мой уровень, я не знаю, ха-ха.) То же самое происходит и когда разговариваю с мальчиками и девочками – учениками старших классов или студентами; я перемахиваю через пропасть между поколениями, я им подражаю: говорю на их жаргоне и присоединяюсь к их вкусам и взглядам – далеко не всегда искренне. Прежде мне думалось: я делаю это, чтобы покорить их сердца, теперь же знаю, что это выходит помимо моей воли. (Я нравлюсь почти всем друзьям моей дочери, особенно девочкам, и они смотрят на меня снизу вверх, а вот дочь – нет.)

Пообщавшись с Энди Кейглом, я начинаю прихрамывать.

– Ты сегодня виделся с Энди Кейглом, – говорит мне жена.

Мы у себя в кухне.

Я и правда виделся с Энди Кейглом; я перестаю прихрамывать подобно Энди Кейглу и с опаской пытаюсь сообразить, не ощущался ли сейчас в моей речи испанский выговор: ведь девочки, у которых мы с Кейглом на этот раз провели время, были обе кубинки – и притом, кстати, некрасивые. Обе они проститутки. Никто теперь не желает называть проституток проститутками (и уж меньше всех я. Они педикюрши, массажистки, стенографистки и девушки по вызову), и, однако, они были из этой самой породы. Проститутки. И я опять благородно поклялся (уже в ту минуту, когда застегивал молнию на брюках и надевал нижнюю рубашку, которая под мышками попахивала утренней порцией пота), что больше нипочем не стану якшаться с девочками, которые мне не по вкусу.

Бывало, что нам с Кейглом больше везло на шлюх, чем в этот раз, а бывало, что и меньше. Моя была попригляднее (Кейгл всегда уступает мне ту, которая попригляднее), с крашеными рыжими волосами, уже потемневшими у корней. Совсем простая, а вот зато кожа у нее оказалась гладкая, без прыщей, наростов, болячек, и одета опрятно. Тихая девушка, обходительная. Она мечтала скопить денег и потом открыть косметический кабинет. Дружелюбная и услужливая (они не все такие), она старалась мне угодить.

– Тебе нравится, когда тебя подзадоривают? – негромко спросила она.

Когда Кейглу не удается сбежать из дому и со службы и отправиться в деловую поездку (скажем, в Денвер, откуда он только что приехал), он удирает к нью-йоркским шлюхам в сомнительные гостиницы или в доходные дома, где даже лифта нет и квартиры разделены тоненькими перегородками. Он зовет меня с собой. Я неизменно отказываюсь. «Да ну, поехали», – говорит он. И я неизменно соглашаюсь.

Удовольствия я от этого не получаю. (Зато определенно получаю удовольствие, когда оказываюсь с какой-нибудь шикарной двухсотдолларовой «девушкой по вызову», их мне время от времени присылает вместо подарка кто-нибудь из поставщиков, у которых я закупаю товары. Я рассказываю об этом Кейглу, но он только улыбается. По-моему, хорошенькая девочка в прелестной квартирке его не привлекает. Похоже, он предпочитает шлюх.) Я чувствую себя нечистым. (Мне всегда противен запах моей нижней рубашки, когда я ее надеваю, хотя запах мой собственный и обычно слабый. Когда я не ношу нижнюю рубашку, припахивает верхняя, запах еле различимый, но он явно есть, даже если я пользовался дезодорантом. Выходит, запах – это и есть я? Видно, не дано мне надолго избавиться от самого себя.) Когда взрослые преуспевающие администраторы вроде Кейгла и меня на трезвую голову отправляются у себя в городе к обыкновенным шлюхам, значит, есть в них какая-то порочность, что-то извращенное и, безусловно, старомодное. В шлюхах этих ни прелести, ни необходимости, да и особого веселья не получается. Думаю, Кейглу это тоже не доставляет удовольствия: мы никогда не приходим второй раз к тем же самым девочкам (а вот в те же самые грязноватые гостиницы приходим опять и опять).

Платит всегда Кейгл и записывает это на счет Фирмы, как законные служебные расходы. (От чего я действительно получаю удовольствие, так это от сознания, что я при этом употребил и Фирму тоже.) Я иногда плачу за такси и покупаю виски – Кейгл любит в таких случаях прихватить с собой бутылочку. Оказавшись там, я чувствую себя недурно (я там вполне на месте), но, едва покончу с тем, зачем пришел, хочу скорей уйти. Обычно я справляюсь быстрее Кейгла и удаляюсь один. Кейглу отчаянно не хочется домой (даже еще больше, чем мне). Если все у него идет гладко (а из-за его больной ноги это бывает не всегда), я оставляю его там в обществе виски и шлюхи. В сущности, ездить с ним мне вовсе не хочется. Он просит. И я соглашаюсь.

Вот так же я стал грызть ногти – потому что кто-то меня надоумил. (Самому мне это и в голову не приходило. Я и не подозревал, что такое возможно. И не настолько уж я изобретателен, чтобы дойти до этого своим умом.) Было это в тот год, когда я поступил в начальную школу, во втором полугодии, мне исполнилось семь лет, и я уже тогда был безотцовщина. (Я плохо помню отца. Когда он умер, я не горевал – я вел себя так, словно он не умирал, а значит, так, словно его вообще не существовало. Я не тосковал по нему, потому что не помнил его, и никогда особенно о нем не задумывался. Только в такие вот минуты, как сейчас.) Все мои друзья-первоклассники (друзей-первоклассников у меня было много: я всегда изо всех сил старался нравиться окружающим, и мне это всегда удавалось) в одну и ту же неделю вдруг стали грызть ногти, просто назло нашей учительнице (мисс Овечке; а во втором классе у нас была миссис Волк. У меня редкостная память на имена и прочие мелочи), назло родителям и старшим сестрам. (Это началось как ребячий заговор.)

– Давай грызть ногти, – сказали мне.

И я послушался. Стал грызть ногти. Немного погодя они все перестали. А я – нет. (Они выросли и разъехались, оставив мне эту дурную привычку.) Я даже не пытался перестать. (Теперь я знаю: не пытался, потому что не хотел и потому что даже тогда понимал – все равно не смогу.) И с тех самых пор я упорно, по-свински, мстительно обгрызаю и обкусываю кончики своих пальцев и от этого мелкого самомучительства испытываю огромное удовлетворение. (Это, разумеется, не столько привычка, сколько некое подневольное действие – грубое, дикое, подчас болезненное, но мне это нравится. И думаю, что теперь уже не захочу от этого избавиться, а почему – никто так и не сумел мне объяснить.) И теперь я уже знаю, что буду грызть ногти и кожу вокруг до тех пор, пока не помру (или пока мне не выдерут все зубы и уже нечем будет себя грызть. Ха-ха).

У меня даже почерк не мой!

Я его взял взаймы (и никогда не верну). Да, именно: скопировал свой теперешний почерк у одного парнишки постарше меня, который работал со мной в архиве Страховой компании и между делом, коротая время, изобретал, упражнял и совершенствовал новенький с иголочки почерк. (Собственный его почерк был неважнецкий.) Звали его Том или Томми, смотря кто к нему обращался. Ему уже был двадцать один год, он был высокий, весьма довольный собою и вполне зрелый дядя. (Еще бы ему не быть самодовольным и зрелым, ведь он не только создал новый почерк, но к тому же употреблял Мэри Дженкс, самую крупную из всех блондинок, какую могла предложить наша Страховая компания.) Вечерами он томно изучал искусство, а днем, в ожидании, когда его призовут в армию и отправят на вторую мировую войну, ничего не принимал близко к сердцу. Он делал, что положено, исполнял поручения, покуривал в мужской уборной, а в промежутках сидел в глубине комнаты (подальше от взглядов всех проходящих, ибо комната архивного отдела была вроде клетки: отделенная с трех сторон доходящими до самого потолка решетчатыми застекленными перегородками, она помещалась как раз посередине конторы, и всякий идущий мимо мог всех нас увидеть) и усердно разрабатывал свой новый почерк. А я подсаживался к нему за стол в конце комнаты, укрытый от всех глаз зелеными металлическими картотечными шкафами, содержащими именные указатели всех несчастных случаев, материалы которых хранятся в папках, выстроенных по номерам на полках повыше, в шкафах побольше и позеленее, стоящих в ближнем конце комнаты, и изучал и копировал его почерк и вместе с ним упражнялся в письме.

Это не всегда было легко. Том без устали и почти без разговоров выводил дуги, загогулины, завитки большого «Р» или «У», или «Б», пока у него не получалось именно то, что, как ему казалось, он хотел получить, и тогда говорил: «По-моему, это то, что надо». И если через минуту-другую он не менял своего мнения и не качал отрезвленно головой, я придвигал к себе листок с законченной буквой и принимался изучать ее и воспроизводить, а он тем временем уже изобретал рисунок следующего звена алфавита. (Случалось, через неделю-другую он удрученно и разочарованно отказывался от рисунка той или иной буквы и начинал все с самого начала.) Некоторые буквы давались легко, другие же оказывались непредвиденно трудными, и на них уходила бездна времени. Пока мы тишком, каждый сам по себе, не начинали строить планы, как бы утолить свои мучения и удовлетворить соответствующим образом проявляющееся вожделение, мы были с ним два увлеченных молодых каллиграфа (я, разумеется, подмастерье). Как мне предстояло совершенно случайно однажды обнаружить, у него тоже черт-те что заварилось с одной из женщин нашей Компании. (Он и тут здорово меня обскакал. Ему досталась не кто-нибудь, а крупная и властная Мэри Дженкс – а ей было уже двадцать восемь, и она была замужем, – и он постоянно ходил с ней не куда-нибудь, а в хранилище. Жуть! Что же это делается, каша какая-то, люди сходятся с кем попало, подумал я, когда наконец узнал все про всех нас, но еще не понимал, как понимаю теперь, что необычен во всем этом был только я.) К тому времени, когда старуха миссис Йергер уже проехалась по разным кабинетам Компании и водворилась в архиве, где ей надлежало выгнать нас или заставить больше работать (хотя там и работы-то было не Бог весть сколько. Именно Том научил меня, что, если походить по комнате с листком бумаги в руке, можно потом бездельничать сколько душе угодно. Большую часть времени я трудился в поте лица, сидя с краешка стола под огромными стенными часами, совсем рядом с Вирджинией, той веселой, остроумной девчонкой постарше меня – ей минул двадцать один год, – которая уже тогда в иные дни ничем не затягивала свою круглую грудь, зная, что, если грудь хороша, она и так будет выглядеть прекрасно, и любила выгнуть спину и медленно, с сонным вздохом поводить плечами, просто чтобы грудь, к моему удовольствию, выпятилась в мою сторону или перекатывалась с боку на бок), – так вот, к тому времени я уже хорошо овладел почерком Тома и до сих пор им пользуюсь.

О Томе и Мэри Дженкс я узнал случайно недель за пять до того, как он уволился из Компании и ушел в армию. (Я уволился в один день с ним и поступил в механическую мастерскую, где мне не понравилось.) Миссис Мэри Дженкс (как гласила медная табличка на ее столе) работала в Отделе человеческих жертв под началом кроткого маленького Лена Льюиса, который заведовал этим отделом и учтиво-романтично, плотски и мечтательно был влюблен в мою неисправимую Вирджинию. (Она его поощряла.) Я поразился, когда узнал про всех нас, особенно про Тома и Мэри (поразился еще больше, чем когда столько туманных лет назад увидел на полу деревянного угольного сарая своего старшего брата с тощей сестренкой Билли Фостера. Миссис Мэри Дженкс была добычей покрупнее, чем тощая длиннозубая сестренка Билли Фостера). Миссис Мэри Дженкс – это была потрясающая добыча, и я ощутил благоговейный трепет.

Едва я про нее узнал, она показалась мне исполнением мечты (хотя и не моей), сладостным, невероятным, властным чудом, просто глаз не отвести. (И я пялил на нее глаза.) Ведь замужняя. И такая высокая, белокурая, пышная. И ей уже почти двадцать восемь. И такая яркая, привлекательная (хотя и не хорошенькая. Вирджиния милей). И всякий раз, как ей придет охота, употребляет счастливчика Тома Джонсона, а ему только двадцать один. (Какое роскошное местечко для нырянья выпало счастливчику Тому Джонсону. Узнавшему про это семнадцатилетнему малышу Бобби Слокуму было теперь что предвкушать.) Когда Лен Льюис отсутствовал, всем отделом командовала Мэри. Порой она бывала милостива, а порой всюду совала свой нос, и я и почти все мужчины и их секретарши, которым приходилось с ней сталкиваться, всегда ее побаивались. Томом она тоже командовала вовсю; всякий раз, как ей приспичит, гнала его вниз, в хранилище, а насытясь, тут же снова гнала наверх.

Благодаря этому хранилищу, где, точно два паука, свешиваясь с потолка на толстом черном проводе, глазели две лампочки без колпаков, я и узнал про Тома с Мэри. (Я взял ключ от хранилища: хотел встретиться там с Вирджинией, а Тому ключ понадобился для встречи с Мэри.) Они занимались любовью на столе. Я просто не мог в это поверить, хотя Том уверял меня и Вирджиния уверяла, когда я заговорил с ней об этом, да и сам я понимал, что так оно и должно быть. Ведь кроме как на полу там вроде было негде, а пол был всегда грязный. Но все равно я не мог представить, как они ухитрялись устроиться на столе. Ведь такой рослой женщине вроде никак на нем не поместиться. (С тех пор я успел уразуметь, что, уж если женщине вправду придет охота, ей хватит места и на наперстке, а нет охоты – и вся планета окажется мала.)

К двери хранилища был всего один ключ (оттого-то оно и подходило как нельзя лучше для того самого занятия, которое, как оказалось, было на уме у многих из нас большую часть рабочего дня), и я не хотел отдавать его Тому. Я рассчитывал еще разок устроить там трехминутное свидание с Вирджинией, поцеловать ее и пощупать (я уж знал: минуты через три ее вдруг ни с того ни с сего охватит непонятный мне, непостижимый ужас, и она вся натянется как струна и станет словно одержимая. Лицо побелеет, глаза сделаются совсем темные и забегают тревожно, точно испуганные мышата, и с негромкими, но исступленными, яростными вздохами и вскриками она вырвется от меня и в страхе стремглав кинется наверх. К тому времени, как я появлюсь в комнате, она будет уже как ни в чем не бывало сидеть под большими стенными часами, и улыбнется мне, и многообещающе подмигнет, совсем как прежде. Теперь-то я понимаю, что она была возбудимей, чем мне казалось, да притом с сумасшедшинкой. Наверно, я любил ее тогда, но был еще слишком глуп, чтобы это понять. Я думал, любовь ощущается как-то иначе).

– Слушай, – сказал Том, – дай-ка мне ключ.

– Не могу, – ответил я. – Он мне нужен.

– Мне тоже.

– Он мне сейчас нужен.

– И мне.

– Мне там надо кой с кем встретиться.

– И мне.

– С девушкой, – объяснил он.

– Мне тоже. – (Я покраснел от гордости и ухмыльнулся.)

– С кем? – спросил он, отступил на шаг и с интересом поглядел на меня.

– Я обязан сказать?

– А почему бы нет? Разве не я учу тебя уму-разуму? С Вирджинией?

– Откуда ты знаешь?

– Я не слепой. И не глухой.

– Разве заметно?

– Заметно у тебя между ног всякий раз, как ты стоишь тут и болтаешь с ней. Ты хоть изредка вынимай руку из кармана, чтоб нам хорошенько увидеть. Я не прочь поглядеть. Ты бы лучше держал перед собой папку с несчастным случаем, вдруг с тобой и вправду произойдет несчастный случай. Вот когда и впрямь будет нанесен ущерб собственности! Ты с ней уже?…

– Нет еще.

– А как – знаешь?

– Да уж соображу.

– Она сама тебя научит!

– А ты почем знаешь? – ревниво спросил я.

– У меня на это нюх. А ты валяй, возьми ее в работу, все само получится. Ни о чем не думай. Знай делай свое дело. Вот бы тебе сейчас спуститься в хранилище, поглядел бы, как у меня это получается.

– С кем?

– Если скажу, ты станешь болтать на всех углах.

– Не, не стану.

– Дай ключ.

– Скажи с кем.

– А не проболтаешься?

– С Вирджинией? – (Я опять ощутил укол ревности.)

– С Мэри.

– С Мэри Дженкс?

– Не ори.

– Ты ее трахаешь?

– И я ее, и она меня. Не оборачивайся! Она как раз на нас смотрит, ждет, чтобы ты отдал ключ, так что лучше отдай, не то не сносить тебе головы.

– Она ж замужем! – изумился я.

– Не будете ли вы так любезны отдать мне ключ?

Исполненный почтения к его несравненной удаче, я послушно протянул ключ; и едва он, а потом она вышли из комнаты, я в волнении поспешил к старому деревянному столу под огромными старыми стенными часами, чтобы отложить свиданье с Вирджинией и посвятить ее в тайну, которую только что узнал. (Она и правда была моим лучшим другом в той Компании, а может, и не только там. В дни, когда мне, неизвестно почему, бывало грустно и одиноко или я сидел без гроша, она сразу это замечала и пыталась меня подбодрить или чуть не силком совала мне те два-три доллара, которых мне не хватало до получки, даже если ей приходилось брать их в долг у кого-нибудь из девушек.)

– Почему? – поинтересовалась она, когда я предложил встретиться не в хранилище, а на лестничной клетке.

– А не проговоришься?

– Ну что ты! – живо отозвалась она. – Что ты хочешь со мной делать?

– Да нет, ничего, это насчет Тома. Представляешь, Том Джонсон и…

– Знаю, – сказала она.

– А с кем, знаешь?

– Еще бы!

– Прямо сейчас!

– По мне, чем чаще, тем лучше.

– В хранилище!

– Иногда они занимаются этим в квартире на Второй авеню. Там живет ее разведенная подружка.

– А ты-то откуда знаешь? – строго спросил я.

– Она со мной делится.

Я был ошеломлен. Видя, как я изумился, Вирджиния покраснела от удовольствия, в глазах у нее запрыгали бесенята.

– Как это они ухитряются? – поинтересовался я.

– Ну, у нее есть это ее местечко, а у Тома его предмет, он его вынимает и…

– Нет, там-то как они ухитряются! Где ж там лечь?

– На столе, – сказала она. – Ты что, никогда не пробовал?

– Вот как только они выйдут, попробую.

– Только не со мной, не надейся. Мне нужен большой номер в отеле. Я люблю как следует покрутиться.

– В том каноэ в колледже ты не очень-то крутилась, – напомнил я.

– Тогда я была дурочка, – со смехом сказала Вирджиния. – Еще ничего не умела. А хочешь знать секрет? – Она поманила меня поближе. – Поди-ка сюда, я уткнусь в тебя коленками и тихонько шепну.

Держа в руке чистый листок, я подошел к ее столу и принялся перебирать лежащие там папки, словно искал что-то нужное. Едва я подошел, Вирджиния обхватила мою ногу коленками и стала тереться ими об меня, а сама глядела понимающе и улыбалась чуть насмешливо.

– Что за секрет? – спросил я.

– Сделай вид, будто работаешь.

– А я работаю. Что за секрет?

С порога архива на меня злобно уставилась миссис Йергер (она всегда оказывалась тут как тут в самые не подходящие минуты).

Меня тянуло к Вирджинии, как магнитом, но какая же я ей пара, ей уже двадцать один, а мне всего семнадцать, вот быть бы мне взрослым, как Том, тогда бы я лучше знал, как с ней обращаться.

– Мы с Леном Льюисом каждый четверг встречаемся после работы и вместе ужинаем и выпиваем, – сказала она. – Он хочет просить у жены развод, но я ему не велю. Он говорит, его никогда в жизни никто не целовал так, как я.

Слова ее опять меня поразили и взволновали. Меня всегда восхищали ее приключения с другими мужчинами. (Она часто появлялась в легких шелковых блузках, и тогда меня так и подмывало положить руки ей на плечи и нежно ее погладить. Когда же она приходила в свитере, мне хотелось сунуть руки под свитер и потискать ее.)

– Ты с ним спишь? – Я всегда был жаден до подробностей.

– Он боится. Он всю жизнь женат и никогда никого не трогал, кроме жены. Мне его жалко. Даже не знаю, что ему скажу, когда наконец доведу его и он решится меня попросить. Он мне нравится. Но я не знаю, соглашусь ли.

Мне Лен Льюис тоже нравился. И я уверен – никто никогда не целовал его так, как Вирджиния: на Рождественском вечере в Компании я видел его жену – маленькую, бесформенную, молчаливую и такую же старую и кроткую, как он сам, только морщин и седых волос еще больше. По правде сказать, меня тоже никто никогда не целовал так, как Вирджиния, и не трогал, и не поглаживал, как она, всякий раз, когда мы оказывались в хранилище или на лестничной площадке между этажами. Мне требовалось от нее все больше и больше, и я никогда не получал всего, что хотел. Ей не нравилось, чтоб я ее ласкал, ей нравилось самой ласкать меня. В рабочие дни мы по несколько раз встречались на лестнице и на считанные секунды неистово вцеплялись друг в друга, и целовались и обнимались, но всякий раз ей слышались чьи-то шаги и она стремглав неслась прочь; а иногда мы на три, четыре, пять минут запирались в хранилище, но потом она вдруг бледнела и в страшной тревоге вырывалась и исчезала.

Я не сердился на нее, когда она убегала от меня, не чувствовал себя ни обманутым, ни обиженным; я считал – мне крупно повезло, что я вообще что-то получал. (И мне бывало жаль ее, что она так пугается. И хотелось как-то ей помочь.) Однажды она рассказала мне (нет, не однажды – ведь я часто заговаривал об этом, чтобы снова про это услыхать), что, когда она была на первом курсе в колледже (она два года училась в университете, а потом летом отец покончил с собой, и она уже не вернулась туда), знаменитый защитник университетской футбольной команды трахнул ее прямо в плывущем каноэ. Я ей не верил. (Сдается мне, я тогда вообще не верил, будто мальчишка вроде меня может все это проделать, не верил, хотя видел рисунки и фотографии и слышал немало непристойных шуток и рассказов.) Она все просила меня подыскать комнату. А я не знал, с чего начать. Я спросил Тома, как снять номер в гостинице, и он мне объяснил, но я все равно не знал, как к этому приступиться. Мне казалось, едва я стану записывать себя и Вирджинию в книгу, портье прямо тут же в холле меня отколотит. Да и денег у меня таких не было. Я ж был всего-навсего конторщик. (Не знал даже, как повести ее ужинать.)

Я ни разу не был с ней по-настоящему (ни разу не повалил ее) и жалею об этом. Мы с Томом вместе ушли из той Компании, и я ни разу больше туда не заходил, ни разу не виделся с ней и не разговаривал. Я пытался. Жалею, что не вышло. Мне ее недостает. Я люблю ее. Хочу ее вернуть. Я отчетливо вспоминаю ее теперь, когда пытаюсь вспомнить все важное, что случалось со мной в жизни. Нередко думаю о ней, сидя за письменным столом у себя на службе, когда нет работы, которой мне хотелось бы заняться. Нередко думаю о ней и вечерами, когда остаюсь дома с женой, с детьми, с прислугой и с нянькой и мне нечем заняться, и, скорчившись в кресле у себя в гостиной или в кабинете, я, точно голодающий горбун, по привычке грызу ногти и с надеждой жду, не произойдет ли что-нибудь новенькое, что не даст мне уснуть, пока не придет время ложиться. Мне нравилось, что она небольшого роста и полненькая (где ни тронь, есть за что подержаться). Помню, какая чистая, блестящая и гладкая была у нее кожа; когда она смеялась, на щеках ясней обозначались ямочки. Смеялась и улыбалась она без конца. Мне недостает ее веселости. Теперь-то я уже знал бы, как с ней обращаться. Подвернулся бы только случай. И тут я спускаюсь на землю: вспоминаю, что она была бы на четыре года старше меня теперешнего – небольшого роста, располневшая, и, вероятно, унылая, и, может быть, болтливая зануда, совсем не та девушка, по которой я томлюсь. (Той, прежней, уже не существует.) И тут я вспоминаю, что ее уже нет в живых.

(Она тоже покончила с собой, как ее отец. Я пытался дозвониться ей на службу, когда вернулся из-за моря. И снова пытался ей дозвониться через несколько лет после женитьбы. Мне уже тогда ее недоставало. Ее там не было. И делами о причинении ущерба собственности тоже занимался кто-то другой. Я разговаривал с хромым человеком по имени Бен Зак, который занимался делами о телесных повреждениях.