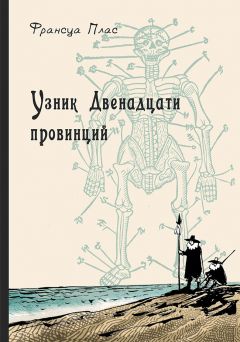

Читать книгу "Узник Двенадцати провинций"

Автор книги: Франсуа Плас

Жанр: Героическая фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Франсуа Плас

Узник Двенадцати провинций

© Gallimard Jeunesse, 2010

© Издание на русском языке. ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2019

* * *

Посвящается Клер

Возвращение с путины

Бретань – большая гранитная глыба, венчающая Францию, крайняя точка континента: Finis Terrae[1]1

Край земли (лат.). (Здесь и далее – примеч. перев.)

[Закрыть], говорят ученые. О ее края бьется океан. У людей, что живут здесь, всегда текла в жилах соленая водица. Мне не исполнилось и четырнадцати, когда я отправился на первую путину. Это было в разгар зимы, и что с того, что я истоптал свои сабо на утлой скорлупке, что с того, что потрошил рыбу день и ночь и руки мои скукожились от ледяной воды, что с того, что терпел побои и унижения от погрязшего в злобе и свинстве окаянного экипажа и его полубезумного капитана, что с того, в конце концов, если я все-таки вернулся живым? Дрожащим как лист и клацающим зубами, но живым. Меня сняли с борта, уложили на ложе из водорослей в скрипучей двуколке, где компанию мне составили только пучеглазые рыбы, – и вперед! Мне казалось, у меня вместо легких – сдувшиеся воздушные шары.

Уже стемнело, когда меня украдкой выгрузили у ворот фермы. Ночь была холодная, звездная. Мать глазам своим не поверила, увидев, в каком состоянии я вернулся. Никуда не годен, сказал бы отец. И то верно, надо признать, я уже мало на что годился. Я и уходил-то щуплым доходягой с плечами не шире, чем у сардинки, а вернулся домой, растратив и этот скудный капитал; срок мне был отмерен, ибо состояние мое не оставляло сомнений в том, что шансов пережить зиму у меня ничтожно мало.

Мой отец был силачом и горланом, запросто мог переорать стадо пьяных ослов, однако это не помешало ему свалиться за борт. Уже много времени прошло, как он плавал в темных водах, так много, что успели покраснеть глаза моей матери. А ведь она была не из тех, кто легко плачет. Два года она каждое воскресенье ходила в церковь и ставила свечи. А потом спускалась к морю, садилась на камень и ждала его. Она сидела так часами, щуря глаза, подставив лицо морскому ветру. Как будто отец мог вынырнуть из воды! Когда же ее глаза наконец высохли, она перестала молиться. Мать рассчитывала на меня, я должен был заступить отцу на смену. Вот она и отдала меня юнгой на «Недовольный». Я старался как мог. Нож да пара сабо и долгие часы за работой, чистить рыбу, потрошить ее, а в животе штормит и голова пуста от недосыпа. Вот только никуда не денешься, мало того что моряцкой жилки во мне не было ни на грош, вернулся я в таком плачевном состоянии, что и на суше, наверно, был уже не жильцом!

Ровнехонько четырнадцать лет было мне тогда, я родился вместе с веком. Только что это меняет здесь – один ли век, другой ли? Люди живут как жили и, не дождавшись благословения, уже имеют все причины проклинать небеса. Поняв наконец, кто это перед ней, дрожащий и шаткий, как карточный домик, поняв, что это я, Гвен, ее сын, а не бледное видение, утопающее в матросской фуфайке со слишком длинными рукавами, моя мать прижала руку ко рту, и за облачком дыхания почти целиком скрылось ее лицо. Она обняла меня одной рукой за плечи, почти донесла до кровати, подбросила в печь два полена и, закутавшись в шаль, побежала за господином кюре.

Одной потерянной души в семье достаточно для бедной женщины, она не хотела потерять вдобавок вторую, мою.

Долгий стук в дверь в конце концов разбудил господина кюре. Он, как все добрые люди, спал в этот час крепким сном и высунулся в окно, сердито хмурясь. Как ни умоляла его мать поторопиться, он без церемоний послал ее куда подальше. Не хватало ему идти через весь приход, Господи, твоя воля, да еще в такую холодную ночь, ради соборования какого-то сопляка.

Пришлось дожидаться утра, чтобы он почтил нас своим визитом. Мать приготовила кофе и испекла лепешку из остатков муки. Я видел, как наш кюре склонил голову со скорбной миной, какую он строил всякий раз, столкнувшись с погрешностями вкуса или речи. Он едва приблизился к моей кровати. Моя лихорадка не внушала ему жалости, ведь в его глазах быть таким юным и больным само по себе было большим грехом. Он наскоро осенил меня крестом, сел за стол, воздал должное лепешке и не спеша выпил кофе. Между двумя глотками укорил мою мать за то, что та все реже ходит в церковь. Наконец он поднял свое брюхо под громкий хруст стула и сказал со вздохом, что придет, когда дела и впрямь будут обстоять серьезно, а пока нечего мне, притворщику, его беспокоить. До чего мы докатимся, если каждый простывший моряк станет сходить на сушу, чтобы утереть сопли? Настоящий бретонец трудится до седьмого пота, за работой и подохнет. А не лежит в постели, как барышня. Мать плюнула ему вслед.

Два дня и две ночи просидела она, ломая руки, у моей постели. А потом решилась позвать старого Браза.

Он-то меня и вытащил.

Лучше вам не знать как.

Он приходил к нам каждый день целый месяц. Все это время я лишь час-два в день бывал в сознании. Я плыл под водой, как мой отец, где-то далеко, меня уносило течением. Я только чувствовал, как маячит надо мною чья-то тень, открывает мне рот и подносит к губам горячее питье, бормочет непонятные слова, ощупывая мои виски и лоб большими костлявыми пальцами. Когда я снова смог держаться на ногах, мать сказала старому Бразу, что ей нечем заплатить за все его труды. Знахарь подумал и сказал, что возьмет меня в услужение на год, кроме воскресений. За это моя мать будет получать от него по одному су в месяц. Он справедливо заметил, что это больше, чем я смог бы приносить, оставшись дома. Они с матерью ударили по рукам. Моего мнения никто не спросил. И то верно, я был слишком слаб, чтобы иметь мнение.

Старый Браз

Странную мы составляли пару, старый Браз и я. Когда мы ходили по дорогам, он шел, вцепившись в мое плечо, потому что был слеп. Кашлял я почти так же как и он. Иной раз мы с ним останавливались, заходясь в кашле. Целая толпа, наверно, пустилась бы в пляс – такие симфонии мы разыгрывали на пару своими легкими, согнувшись в приступе пополам. Тогда-то меня и стали звать Перхуном. Гвен Перхун. Когда пришло лето, кашель мой поутих. Может быть, и благодаря заботам старого Браза.

Удивительный это был человек, старый Браз. С тощим телом, всегда клонившимся к земле, осторожной повадкой цапли, длинным костистым лицом в обрамлении жесткой седой шевелюры, он сыпал проклятьями всю дорогу и выглядел безумцем. Что правда, то правда, я не пожелал бы его встретить никому, кто с ним незнаком. Когда он быстрым движением головы, свойственным только ночным птицам, обращал на вас пустой взгляд своих погасших глаз, вы становились пленником его мертвых зрачков, глядевших из-под кустистых бровей. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь над ним смеялся. Ночью он напугал бы и черта. И вряд ли даже самый бывалый морской волк во всей Бретани, готовый без страха встретить любой шторм, выдержал бы хоть минуту, не опустив глаз перед старым Бразом, встреть он его на повороте дороги при свете луны.

Его домишко стоял на краю ланд[2]2

Ланды – низменные песчаные равнины.

[Закрыть]. В комнате, где он жил, – нора норой, так там было темно, – из всей роскоши имелась только жестяная сахарница, которую он молча подвигал по столу к гостю, угощая его кофе.

Говорили мы с ним мало.

А между тем он не мог сделать трех шагов, не пробормотав трех слов. Думается мне, ему больше было что сказать растениям и животным, облакам и луне, чем людям. Теперь, когда некому оглашать своим хриплым голосом эти клочья земли цвета ржавчины, нет больше старого безумца, исходившего все ланды, мне до боли всего этого не хватает.

Мы ходили собирать травы до рассвета. Проще простого, говорил он, а мне это казалось очень сложным. Он брал растение в свои большие узловатые руки, глухим, утробным голосом называл его по имени, растирал пальцами лист, подносил его к моему носу и наказывал запомнить запах. Он учил меня отличать каждую его часть, заставлял считать лепестки цветов или жилки листьев, пробовать на вкус сок. Я выкапывал в ночи полнолуния корешки, которые потом надо было сварить или истолочь в порошок. Были дела и погрязнее, чем копаться в земле: мы собирали червей, гусениц и личинок, которые потом копошились на крупной соли и тоже кончали истолченными в ступе.

Сам он ничем не брезговал, кроме дури людской, по его собственным словам. Он учил меня «видеть» носом, кончиками пальцев и языком. Просил описывать ему формы облаков – нет ничего труднее на свете. Не знаю, почему это было для него так важно. Местные, во всяком случае, поговаривали, что он может, если захочет, напустить град. Я говорил «лошадиная голова», «ком ваты», «паутина». Пару раз я хотел было его надуть, ведь потрогать-то облака руками он не мог. И что б вы думали, получал я за это крепкую взбучку. Он с полуслова догадывался, что я лгу, и слепота не мешала ему влепить мне такую затрещину, что я едва с ног не падал.

Но душа у него была добрая. Все его боялись, а он каждому был готов помочь. Знахарем ли его назови, колдуном ли, но была ему дарована сила, и это тоже чистая правда. Он подносил руки точно к больному месту – человека или животного, ему было безразлично, – медленно двигал ими, и это место нагревалось, почти раскалялось. Когда лечение слишком затягивалось, он закатывал глаза и весь трясся. Это выматывало его. Высасывало все силы. Но это действовало! Действовало! Ну, иногда и нет, если честно. Но на курицу нам к обеду всегда хватало.

Хотите примеров? Взять хоть Леонтину, ту, что живет в доме у придорожного распятия, как-то раз она вывихнула плечо, упав с лестницы, когда собирала яблоки. Старый Браз взял ее за руку, дернул – и плечо встало на место, вот так просто, щелк! Кричала она как резаная, но недолго, а потом отдала ему все собранные яблоки, целую корзину. В другой раз я видел, как он вправил сломанную ногу теленку, который ревел так жалобно, что сердце разрывалось, поставил его на ноги, и малыш побежал, только чуть-чуть прихрамывая, под вымя своей матери и принялся сосать как ни в чем не бывало. Я и не такое видел, я видел собственными глазами, как он усмирил здоровенного жеребца, когда тот, обезумев от боли, весь в мыле, бил оземь огромными подкованными копытами. Он вылечил его в два счета, клянусь, просто помассировав ему брюхо. В этого жеребца как дьявол вселился, трое не могли его удержать, так он мучился, а его хозяин уже почти решился свести конягу на бойню, как вдруг большая голова склонилась, теплые ноздри дохнули ему в плечо – и он разрыдался, как дитя.

И таких исцелений было немало, даже еще чудеснее, но о них я знаю только понаслышке. Он умел «погасить пламя» у обожженного, снять головную боль, вылечить от ревматизма. Не боялся опасных грибов, знал, от каких хворей могут быть лекарством яды, укусы ядовитых тварей. Даже из города приходили к старому Бразу лечиться.

Иногда, силясь понять, я крепко сжимал его руки в своих, долго тер их и морщил лоб, собираясь с мыслями. Я тоже хотел эту силу. Он не мешал мне. Только через некоторое время заходился смехом, а потом кашлем. Кашлял он все сильнее. И вот в конце июля его не стало. Недолго ему пришлось собираться в последний путь.

Я спал в кухне, на матрасике у печки, а он – на другом конце дома, на высокой кровати со стенками, как у шкафа. Сколько же шума было от старого Браза ночами! Его бедные бронхи стонали так, словно каждый вечер он пребывал в агонии. Я услышал его голос из этого спального сундука между двумя присвистами, но он был так слаб, что проснулся я, наверно, не сразу. Я зажег свечу, открыл ставень. Старый Браз лежал под периной весь в поту, с сухими пергаментными губами и хрипел, ловя воздух короткими вдохами. Я намочил полотенце и положил ему на лоб. Он привстал на локте, и это небольшое усилие далось ему с трудом, но, когда я хотел его поддержать, дернул рукой, раздраженно отмахиваясь от моей помощи. Он попросил дать ему жилет. Порылся в карманах дрожащими руками – а ведь обычно все его движения были так точны – и достал свои часы на цепочке, красивые, серебряные, с гравировкой. Он вложил часы мне в руку, накрыл ее своей большой ладонью, сжав в кулак, и откинулся, обессиленный, на подушку.

Мы долго оставались так, неподвижными, и наши две руки сжимали тикающее механическое сердечко, а его сердце между тем билось все медленнее. Вдруг рука его ослабла, часы стали тяжелее, и цепочка скользнула между моих пальцев. И тогда первая слеза упала прямо на мой кулак.

Наш кюре отпел его на свой лад:

– Заупокойной по папаше Бразу не будет! Ни в моем приходе, ни в каком другом!

И то сказать, кюре и старый Браз всегда жили как кошка с собакой. Так что, понятное дело, теперь кюре мог лаять сколько душе угодно.

– Я не допущу знахаря на мое кладбище! Не позволю останкам служителя Сатаны осквернить освященную землю! Хороните его где хотите!

Столпившиеся у церкви святоши, половина которых была еще на этом свете трудами усопшего, перекрестились, выражая свое согласие.

– А вы все берегитесь. Знахарь поил вас колдовскими зельями и кормил сатанинскими байками. Вот только если уж сели за стол с нечистым, берите ложку с ручкой подлиннее, иначе, – продолжал кюре, тыча в них пальцем, – не миновать вам его когтей!

Толпа святош содрогнулась в ужасе. А кюре с грохотом захлопнул за собой тяжелую дверь дома Божьего.

– Оставим нечестивца Анку, пусть увезет его в своей окаянной телеге, и пропади он пропадом!

Услышав страшное слово «Анку», черные одежды рассыпались по улицам деревни, не переставая креститься. Тараканы по щелям и те не разбегаются быстрее. То-то посмеялся бы старый Браз, ведь он давным-давно сделал все необходимое. За выбранное им место для погребения, за гроб и работу могильщика было заранее уплачено, и заверенная нотариусом бумага лежала в запечатанном конверте вместе с его завещанием.

Вот так в субботу 1 августа 1914 года я, Гвен Перхун, в четырнадцать с половиной лет стал хозяином дома с соломенной крышей вкупе с несколькими десятками арпанов невозделанных ланд, предоставленных в полновластное владение сарычам и лисицам, в то время как вся страна готовилась к самой страшной, самой жестокой, самой убийственной из всех войн, когда-либо вызревавших в ее недрах. Да, не успели предать старого Браза земле, как во всех церквах зазвонил набат, возвещая о всеобщей мобилизации, и, думается мне, этот долгий колокольный стон, взмыв высоко в небо, канул в морскую даль массой боли и разбудил морских чудовищ, спавших там испокон веков.

Следующие дни были еще страннее. На доме мэра висели плакаты, жандармы катили на велосипедах к самым отдаленным фермам, на базарную площадь привели лошадей, и мужчины двигались большими толпами к ближайшей железнодорожной станции с холщовыми мешками на плечах. Моя мать тоже уезжала: ферму, на которой она жила, хозяин продал, и ни за что на свете бедная женщина не согласилась бы поселиться со мной в доме колдуна. Две женские руки да я, едва державшийся на ногах, – все равно этого слишком мало, чтобы пахать землю. Она нашла работу на заводе в большом городе.

Вот так повсюду пустели деревни. Все это происходило в большой тревоге, но, как в день ярмарочного гулянья, на празднично украшенных улицах. Старый Браз, когда был еще жив, чувствовал приближение большой смуты и скрежетал зубами. Весь июль он был вне себя. Все из кожи вон лезут, чтобы первыми попасть в котел, говорил он, а попробуй-ка отыщи отсюда до другого конца континента хоть одного разумного человека, способного думать головой. Но нет, это его называли безумцем!

Оставшись один, я кружил по дому. Я уже говорил, был он невелик и скудно обставлен. Ни птичьего двора, ни коровы, ни козы, даже огорода не было, старый Браз жил налегке, ему платили натурой. В доме только и было, что маленький погреб с картошкой, бочонок сидра, три связки лука, горшок с маслом, еще один с топленым салом, свечи, немного табака и банка кофе. Бутылка водки, которой он протирал руки, и его «аптечка» хранились в стенном шкафу. Вот и все. Я невольно улыбнулся, подумав, что старый Браз в своем логове как морской волк на утлом суденышке: запас провизии – ровно столько, чтобы хватило до ближайшего порта.

Счастливая охота

Трудно сказать, когда начались неприятности, но мало-помалу мне дали понять, что все это – домишко и немудреный скарб – и то слишком много для такого бездельника, как я. Могильщик похвалялся, что старый Браз заплатил ему больше, чем если бы он предал земле самого префекта. Деньжата, стало быть, водились у знахаря! Кто-то повадился бродить ночами вокруг дома. Тихонько простукивали палкой ограду. Утром я находил выломанные из нее камни, ямы во дворе, развороченную поленницу под навесом. У старого Браза, черт побери, наверняка была припрятана кубышка с золотыми монетами или хотя бы «вещичка» – как знать, может быть, целое сокровище? «Дурь людская», – ответил бы он. А дни шли за днями под звон штыков. Большие маневры там, на границах, начинались скверно. Островерхие каски прорвали нашу оборону, и наши сражались теперь в нескольких пушечных залпах от Парижа. Реки крови. Тысячи бедных парней, скошенных, как колосья в поле.

Здесь, по крайней мере, продолжалась жизнь. Я ставил в кустах силки, надеясь добыть кролика-другого, потому что припасы старого Браза были на исходе.

После многих бесплодных попыток мне наконец удалось изловить длинноухого красавчика. Но одно дело поймать этого шустрого, вертлявого зверька, и совсем другое – положить его в кастрюлю и накрыть крышкой. Пока я распутывал веревку, накрепко стянувшую лапки моего ужина, двое молодчиков поджидали меня поодаль, твердо вознамерившись не упустить своего. Так уж повелось, что охотничьи трофеи переходят из рук в руки. Два стервеца, два бугая, мозги не больше моллюска, а кулаки величиной с сабо. Верзила Лоик Кермер с фермы Эссар и Ивон Рыжий, сын Беннека, кузнеца. Первый в семнадцать лет стал чемпионом кантона по вольной борьбе на ярмарке в день святого Иоанна, уложив на лопатки мужчин вдвое старше его, и запросто мог поднять осла. Второй был мастером на всевозможные уловки, я мог бы до ночи их перечислять, а между тем в его голове что ни день рождались новые, одна другой изобретательнее. Страшное дело, сколько в них на пару накопилось силы и злобы. У меня не было никакой надежды от них улизнуть, но не уступать же им свою добычу. Зря, что ли, я потел, чтобы ее поймать? Я дал им подойти поближе, выждал и – оп-ля! – выпустил кролика прямо у них перед носом. Зверек не растерялся. В три прыжка он добрался до густых зарослей и скрылся в них, показав нам белый хвостик. Парни застыли, разинув рты. Меня это рассмешило. А их окончательно вывело из себя.

Отколошматили меня знатно. Бесславно, я бы сказал. Живого места не осталось на Гвене Перхуне. От такого града ударов и отборной брани впору было надолго забыть об охоте и браконьерстве. Когда они меня отпустили, голова шла кругом и бок болел невыносимо: боюсь, было сломано ребро. В глазах мутилось; я отлежался в зарослях и пошел, шатаясь как пьяный и заплетая ногами.

Жилая комната в доме старого Браза выглядела не лучше, чем я: все перевернуто вверх дном, дверцы буфета сорваны, ящики комода вытащены; кто-то и в камине порыться не поленился, перина и та была в саже. Дом успели обыскать, пока меня лупцевали. Я ломал голову, кто бы это мог быть, но ничего не понимал. Что сказал бы старый Браз? Наверняка выдал бы свой любимый ответ, вот только что мне с ним делать?

О моей беде прознала вся округа, и, вместо того чтобы пожалеть меня, надо мной смеялись, что я так легко дал себя обчистить. Вокруг дома по ночам продолжали шастать, и спал я теперь вполглаза. К счастью, хоть и не было больше старого Браза, меня защищал его дом. Даже мертвого его еще боялись. Сидя в четырех стенах, я был в каком-то смысле неприкасаем – неприкасаем и проклят. Но выйти на улицу – это было другое дело.

Миновал сентябрь. Моя территория сужалась. Я больше не ходил в деревню и избегал большой дороги: старухи крестились при виде меня, мальчишки кидались камнями и кричали: «Вошка знахаря Гвен Перхун, знахарь сдох, и тебе карачун!» Я не знал, куда податься. Оставалась одна дорога, она начиналась от сарая и между двумя оградами спускалась короткими уступами к заросшим мхом камням. По ней, бывало, любил гулять старый Браз, она уходила в никуда, теряясь далеко в ландах, где его похоронили. Я так и видел, как он кланяется кривым деревьям, медленно выплывавшим из тумана, и на ходу тихонько шептал комплименты, которые он сделал бы папоротникам, обдававшим меня мелкими каплями.

Жук-навозник, лежа кверху брюшком, царапал лапками пустоту. Я присел на корточки. Он совсем выбился из сил, всю землю держа на спине. Я перевернул его двумя пальцами. Жук покопошился немного, оскальзываясь жесткими лапками на мокрых камнях, и побежал своей дорогой.

– Все хорошо, старый Браз, – тихо сказал я, чтобы его порадовать, – хоть этот вернется к своей неприметной жизни насекомого.

Я хотел было подняться, как вдруг едва не потерял сознание от острой боли. Виски сжало как тисками, затошнило, ноги подкосились, и невыносимое колотье волнами разливалось в голове. Теперь я сам был пригвожден спиной к земле и сучил, цепляясь за пустоту, своими жалкими лапками, как тот перевернутый жук. На мне верхом, давя всем своим весом, сидел верзила Лоик и обшаривал мои карманы, а Рыжий стоял поодаль на стреме. Я не мог пошевелить придавленной рукой, дорожные камни врезались в спину, было нечем дышать. Лоик издал боевой клич и поднял вверх часы старого Браза на цепочке. Раскрутил их, как пращу, продолжая пронзительно кричать. Тут и дружок подошел ближе, и они еще долго развлекались, открывали и закрывали крышку, слушали тиканье механизма, раскачивали часы, как маятник, над самым моим носом, не обращая внимания на вырывавшиеся у меня стоны. Но я был уже далеко, я уходил, губы посинели, дыхания не стало. Они наконец поднялись, последний раз пнули меня деревянными сабо под ребра, почти дружелюбно, каждый своим – надо признать, эти двое все делили по-братски, – и смеясь ушли. Я лежал, скорчившись, полузадохшийся, с огромной шишкой на макушке, и смотрел, как движется по камням блестящий панцирь жука, пока он не исчез совсем, такой крошечный во влажной белой тишине.

Я кое-как дотащился до могилы старого Браза, простой гранитной плиты в зарослях вереска. Посидел там, думая свои невеселые думы. Я отдал бы и дом, и клочок земли, и даже последнюю рубашку, лишь бы он вернулся. С ним мне было надежно. Он учил бы меня, я ведь только этого и хотел. Лечить людей. Лечить животных. Я такой же, как он, мне не много надо, было бы что есть и на чем спать. В остальном он не жалел сил, истоптал дорог больше, чем почтальон, вставал до рассвета, возвращался за полночь, и трех слов не говорил встречным людям, но никогда не забывал здороваться, и никто, право, никто не сказал бы о нем, что он-де их презирает. Он скорее жалел их, да и себя тоже: дурь людская. Я скучал по старому Бразу, и теперь мне так хотелось поговорить с ним по душам. Никто меня и пальцем не смел тронуть, пока он был жив. Никто. Когда речь шла о лечении, перед ним заискивали, а бывало, и умоляли. В остальное время его боялись. И то сказать, он мог нагнать страху. Все они перед ним дрожали. Но я – другое дело. Я любил его, без дураков любил, с его паучьими ногами и мертвыми глазами пророка.

Я в тот день ничего не ел. Отяжелевшую голову тянуло к земле, вокруг все колыхалось. До дома я добирался целую вечность. Там я залез в кровать старого Браза, укрылся в глубине его «сундука для сна», продавив головой подушку – голова и впрямь была тяжела и ужасно, мучительно болела. Но все же я провалился в сон.

Выбраться из кровати меня заставило что-то вроде барабанной дроби. Наружная дверь была распахнута настежь, и комнату наполнил запах сырой земли. Казалось, я в глубоком погребе. А во дворе разворачивалась телега. Черная, запряженная большой черной лошадью. Правил лошадью мужчина, тоже весь в черном, и шляпа на его голове была так черна, что лицо скрывалось в ее тени. Телега остановилась у порога, большие, с железными ободьями колеса оказались по обе стороны двери. Возница стоял поодаль, прямой, как гильотина. Я содрогнулся. Как было не узнать эту упряжку, словно родившуюся из ночной тьмы? Когда она здесь, это значит, что уже слишком поздно. От нее не уйти. Возница не произносит ни слова. Видна лишь его спина. Он ждет. И ничего не чувствуешь, ничего не подступает, ни слезы, ни смех, ни страх. Потому что знаешь: это он, Анку. «Пора в Последний Путь». Сопротивляться нет сил, нет воли, нет надежды. Будто со стороны видишь, как сам делаешь все для собственной гибели, надеваешь куртку, закрываешь за собой дверь, три шага – и вот уже забираешься в высокую телегу и, стоя, держась за дощатые борта, подскакивая на ухабах, покорно катишь в никуда.

Телега тронулась, пересекла двор, обогнула дровяной сарай и выехала на дорогу, по которой я так часто ходил. Она едва умещалась между двумя оградами, цеплялась колесами за откос, рискуя опрокинуться, буксовала в рытвинах и скользила на камнях, но ничто не могло ее остановить. На повороте у фермы Эссар я услышал собак: они не заливались лаем, заслышав приближение чужака, но скулили жалобно, будто чуяли грозу или, хуже того, землетрясение. Вскоре начались папоротники, тревожный шелест их широких листьев, потом – заросший дроком косогор, спускающийся к полю с дольменом, а вдали уже виднелась тусклая земля ланд. Я мельком увидел за крупом лошади могилу старого Браза, далеко, в зарослях вереска. Плита на ней была приподнята, а каменистая дорога, круто сворачивая, уходила прямо под нее, в земное чрево. И телега вместе с лошадью ушла под землю.

Дорога была длинной, очень длинной, свод едва не задевал макушку, жалобно стонала изношенная ось, скрипели колеса и гремели железные ободья, тяжело топала лошадь, трещали доски на каждом уступе спуска, все эти звуки разносились в полной темноте, и я сам был камнем, копытом, деревом, железом и головой, полной боли.