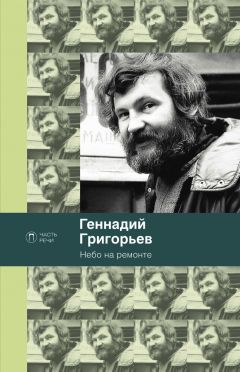

Текст книги "Небо на ремонте"

Автор книги: Геннадий Григорьев

Жанр: Поэзия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 6 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Вороненок

То озорной,

то грустный,

то веселый,

плюющий на людскую суету,

какие сногсшибательные соло

нам выдавал соловушка в саду!

Он падал

разноцветным водопадом,

он каждый лист

умел играть

с листа.

И ночь плыла и плакала над садом,

от соловьиной музыки чиста.

Как жаворонок маленький висел

(как вертолетик!)

над колхозным лугом,

над пашней,

где ходил мужик за плугом

и где потом на трактор пересел.

Быстрей пошла крестьянская работа!

Там небеса

как нотная тетрадь,

вся – в радугах, и жаворонок – нота.

Высокая.

Отсюда не достать.

На даче кенарь-профессионал

в своей нарядной

золоченой клетке,

побаиваясь аппассионат,

недурно сочиняет оперетки.

Угодно ли —

концерты на дому,

хотя певец

далек от идеала

и в темноте – молчит.

А потому

наброшено на клетку одеяло.

. . . . . . . .

Как певчий мир

пернат и звонок!

Все перепеть друг друга норовят…

Жил некогда на свете вороненок.

Обыкновенный черный вороненок.

(Великолепный!

Черный!

Вороненок!)

Не отличишь от прочих воронят.

Он петь хотел.

Его учили каркать.

Он жить хотел.

Его учили вить

на кладбищах

над серыми крестами

вороньи гнезда.

Ну куда ты, глупый!

Поют другие —

певчие пичуги.

А у тебя, увы, дурная слава —

ты должен каркать.

Он любил парить

над городом,

сверкающим и шумным.

Он залетал в окрестные сады,

где соловьи залетные блистали

своим искусством.

Он парил над миром

и улыбался.

(Бедный вороненок!)

Однажды он сидел в центральном парке

и наблюдал за детскою игрой…

Сбежались люди:

«Посмотрите —

ворон!»

Собаки, кошки набежали:

вот он!

Еще беду накаркает…

Гони!

А он сказал:

«Я не умею каркать,

я петь умею…

Можно я спою?»

Толпа расхохоталась —

вот умора!

Видали остряка?

Давай отсюда!

Лети себе,

покуда крылья целы,

а то, не ровен час,

перешибем!

А он сказал:

«Я не умею каркать,

я петь умею…

Можно я спою?»

Наш милый говорун перестарался:

дразнить толпу —

опасная затея…

Не хочешь каркать?

Мы тебе поможем.

И, всколыхнувшись,

в тысячу гортаней

вокруг него закаркала

толпа.

Закаркали юнцы, пенсионерки,

доцент с портфелем каркнул осторожно.

И девушка,

стоявшая поодаль,

с букетиком растрепанных фиалок,

с печальной,

тонкой шеей,

подошла

и – каркнула.

И лишь тогда он понял.

Почувствовал,

как грозовая туча

нашла на солнце.

Как цветы поникли.

Как смолкли соловьи в садах окрестных.

Как тихо стало.

И тогда он

каркнул!

Он вспыхнул,

как костер

из черных перьев,

и небо в черном пламени

померкло

и с грохотом обрушилось на землю.

Толпа бежала.

Вороненок – пел.

1973

Маскарад

Эй, оборотень в бороде,

при галстуке и трубке,

ты, случаем, не знаешь, где

мой оборотень в юбке?

А оборотень в бороде

ответствует со злобой,

что он не оборотень-де…

Разоблачи попробуй!

Ах, оборотень! Добрый день!

Я – опоздал, ты – чудо.

Я тоже оборотень, тень.

Ничто и ниоткуда.

Мы оба оборотни. Раз!

– А кем мы обернемся?

– А кем угодно. Мы сейчас

уйдем. И не вернемся.

Человечек из травы

Угрюмый человек из-под земли

добудет что-нибудь из-под земли.

Да только все равно он никогда

не сможет оторваться от земли.

Тяжелый человек из кирпича

себе построит дом из кирпича.

Да только рухнет дом из кирпича,

поскольку этот дом – из кирпича.

Богатый человек из серебра

залезет в самолет из серебра.

Да только он на землю упадет —

богатый самолет из серебра.

«Печальный человечек из травы…»

Печальный человечек из травы

себе построит лодку из травы.

Над ней поднимет парус из травы

и в ночь уйдет по морю из травы…

«Поскольку жизнь сама собой…»

Поскольку жизнь сама собой

вперед идти пытается,

одна судьба с другой судьбой

порой переплетается.

И нету здесь ничьей вины,

и мы не будем судьями,

ведь судьбы переплетены

всегда с другими судьбами.

Ты все готов отдать в залог —

пусть узелок развяжется…

А может, этот узелок

твоей судьбой окажется…

Ведь наша жизнь сама собой

вперед идти пытается,

и в ней одна судьба с другой

не зря переплетается.

«Душа не поладила с телом…»

Душа

не поладила с телом.

Ей стало невмоготу.

Как белая девочка в белом,

уходит она в темноту.

«Вернись, – я кричу ей, – на место!

Смотри – начинается дождь.

На улице холодно, мерзко…

Простудишься и пропадешь».

Верни ее, дуру, попробуй…

Все тоньше и призрачней свет.

И плоть моя с тяжкою злобой

покорно плетется вослед.

Дорога

Куда ведет далекий путь —

назад или вперед?

Авось ведет куда-нибудь,

куда-нибудь ведет…

– Скажи, куда наш путь лежит?

– Лежит куда-нибудь.

И если путь вперед бежит,

с него нельзя свернуть.

Как хорошо, что ты в пути

совсем не одинок.

Вот-вот зажжется впереди

заветный огонек.

И снова путь вперед спешит,

и мы спешим с тобой.

И огонек в ночи дрожит,

как будто – он живой…

«Почему он от житейской смуты…»

Почему он от житейской смуты,

лезет то ли в омут, то ль в хомут,

невозможно объяснить кому-то,

все равно неправильно поймут…

Надоели старые оковы,

и ему всерьез, без дураков,

хочется чего-нибудь другого…

новых, что ли, хочется оков…

Человеку не страшны потери,

он пошел судьбу свою искать,

и ему вослед гудели двери,

словно не хотели отпускать…

Человек стоял на переправе,

о былых утратах не скорбя.

Больше он не сомневался в праве

Юрьев день устроить для себя.

У Горыныча

У Горыныча голов —

семь!

Он довериться готов

всем!

Каждый вечер

за огромным столом

заседают они все

всемером.

И подумала

седьмая голова,

что она всем головам —

голова.

Но сказали шесть голов

голове:

«Что ты держишь, голова,

в голове?

Ты не будешь, голова,

головой.

Ты ответишь нам за все

головой».

Сняли голову

седьмой голове.

Покатилась голова по траве…

А на месте той седьмой головы

голова уже другой

головы.

У Горыныча голов —

семь!

Он довериться готов

всем!

Каждый вечер

за огромным столом

заседают они все —

всемером!

1972

Сарай

Ах, какие были славные разборки:

во дворе под бабий визг и песий лай,

будоража наши сонные задворки,

дядя Миша перестраивал сарай.

Он по лесенке, по лесенке – все выше…

А в глазах такая вера и порыв!

С изумленьем обсуждали дядю Мишу

зазаборные усадьбы и дворы.

«Перестрою!» – он сказал. И перестроит.

Дядя Миша не бросал на ветер слов.

Слой за слоем отдирал он рубероид —

что-то около семидесяти слоев.

Он прямым и задушевным разговором

завоевывал дворовую толпу,

подковыривая гвозди гвоздодером,

поддевая монтировкою скобу.

Сверху вниз летели гайки, шпингалеты…

Как бы дядя Миша сам не рухнул вниз!

Снизу вверх летели разные советы…

В общем, цвел кругом махровый плюрализм.

Во дворе у нас, на полном на серьезе,

дядя Миша перестраивал сарай.

Дядя Боря, разойдясь, пригнал бульдозер.

Дед Егор ему как рявкнет: «Не замай!»

Дело сложное, к чему такие гонки?

И не каждому такое по уму…

Мы с Витьком глушили водку чуть в сторонке,

с интересом наблюдая, что к чему.

Вдруг стропила как пошли, просели – эх, мать!

Неужели план работ не разъяснен?

«Дядя Миша! Ты позволь, мы эту рухлядь

в четверть часа топорами разнесем!

Эй, ребята, кто ловчей и с топорами,

разомнемся, пощекочем монолит!»

Дядя Миша говорит: «Не трожь фундамент,

он еще четыре века простоит».

Мы б снесли все до основ, как говорится.

И построили бы сауну… сераль…

На худой конец, хотя бы психбольницу.

Дядя Миша перестраивал сарай…

Мы с дружком сидим по-тихому, бухаем…

В этом ихнем деле наше дело – край.

Все равно сарай останется сараем,

как он там ни перестраивай сарай.

1988

«Я не знаю, куда это делось…»

Я не знаю, куда это делось…

Я имею в виду державу,

что огнем выжигала ересь

и мечом добывала славу.

Меж великих морей лежала,

богатырских детей рожала,

перед ворогом не дрожала.

Ах, какая была держава…

Пол-Европы зерном кормила.

Воевала моря и страны.

И держали ее кормила

венценосные капитаны.

И столы ломились от яства,

ибо щедро земля дарила.

И была у пастыря паства.

И была у державы сила.

И совсем не народным стоном

(это наглые оговоры)

золотым колокольным звоном

оглашались ее просторы.

Называлась она красиво.

Называлась она – Россия.

Сто языков в узде держала.

Ах, какая была держава.

Январь 1998

«Поют пичуги. Пашня дышит…»

Поют пичуги. Пашня дышит.

Под ветерком шумит листва.

Но только этого не слышит

Иван, не помнящий родства.

О, как над речкой плачет ива,

И звезды плавают над ней…

Но ты опять проходишь мимо,

Иван, не знающий корней.

Как, сердце радуя и раня,

Плывет в ночи пасхальный звон…

Я говорю: Опомнись, Ваня…

Но ничего не помнит он.

Баллада об испорченном телевизоре

В моей квартире

тихо стало вдруг.

Сначала я не понял,

в чем тут дело.

Мой телик захандрил.

В нем лампа села,

которая ответственна на звук.

Я кулаком по крышке!

Но в ответ

ни полсловца…

Я пыль с экрана вытер.

Я повертел такую штуку – «гетер —

один»…

(Второго почему-то нет.)

Все без толку! Молчок.

Вот это ново!

Я ж к дикторскому голосу привык.

Но – до свиданья! Без руки и слова.

Мой старый телик

проглотил язык.

По трем программам

дел невпроворот!

А у меня затишье…

Вот непруха!

И видит око, да вот зуб неймет.

Хотя при чем тут зуб?

Не внемлет ухо!

Не слышу я, как мой родной народ

решения – выносит,

вносит – ясность.

Там все, как рыбы, открывают рот.

Я полагаю, ратуют за гласность.

(А может быть, уже наоборот?)

По всем, по тем программам

тишина.

Втихую – и брейк-данс, и авторалли.

Что? Где? Когда?

И с кем идет война?

Пошто митрополита показали?

По трем программам

дел невпроворот!

Но как понять, что в мире поменялось?

Ведь села лампа у меня.

И вот

исчезла гласность.

Видимость осталась

О чем сегодня нам поет «Секрет»?

Кого метелят на хоккейном поле?

Никто не растолкует.

Звука нет.

А видимость есть видимость.

Не боле.

Сводя с ума,

мелькает предо мной

необъяснимый мир в немых картинках…

Переключаюсь на канал другой.

И – тишина.

И девочки на спинках

лежащие…

И ножками – дрыг, дрыг!

Как все это не в пику, не к моменту!

Я ж с детства к комментарию привык,

к суфлированью,

к аккомпанементу.

Что митинг

с транспарантами вверху!

что «Волга-Волга»

с титрами по низу?

Я ж не могу без слова на слуху.

Я все отдам за реплику, репризу.

Ни полсловца

не вытянув из них,

мне старый телик вырубить осталось…

Но в это время,

к счастью, начиналась

программа «Время»

для глухонемых.

И понял я,

как наша жизнь проста,

перед экраном опускаясь в кресло.

Там все вставало на свои места,

как бы в театре

мимики и жеста.

Я понимал:

Идет…

Борьба…

За мир…

Хоть мир…

Еще таит в себе…

Опасность…

Я понимал!

Растет…

Число…

Квартир…

Вот пальцем ткнули в рот.

Ага! Про гласность!

Завоеваний…

Мы…

Не отдадим…

Проценты…

Подобьем…

Ударим…

Суммой…

Вот пальцем погрозили.

Это им.

Вот по лбу постучали:

думай, думай!

Бой…

Пьянству…

Ускорению…

Привет…

Все вместе…

Ликвидируем…

Осталось…

И что за горе,

если звука нет.

Ведь главное – что видимость

осталась.

Мерцал экран,

привычный, голубой…

И на меня наваливалась скука:

я ж это время

рассекал без звука,

как самый рядовой

глухонемой.

1987

«Человек человеку…»

Человек человеку

был,

разумеется,

брат и друг.

Человек человека

бил

не покладая рук.

Аккуратненько

на прицел

человек человека

брал.

Я читал на его лице:

человек человеку —

брат!

Разумеется,

шел тогда

наш прекрасный,

великий век

созидательного труда.

Человека бил

человек.

Век гудит

за моим окном.

Век в счастливое

завтра

прет.

Созидающим кулаком

человек человека

бьет.

1970

Год две тыщи никакой

Хорошо то или плохо,

но кончается эпоха,

век уходит на покой.

Мы сейчас вступаем с вами

в странный год с тремя нулями —

в год две тыщи никакой!

Новый век ударит – датой!

Мы отметим 45-й,

перед ним 37-й.

Ну а этот год – особый —

угадай поди, попробуй,

чем нас встретит – светом? Тьмой?

Кто придет – варяги? Гунны?

Кто – с брони или с трибуны

нам укажет путь рукой?

И в какой мы будем яме

в этот год с тремя нулями —

в год две тыщи никакой?!

С новым счастьем, с новым годом!

Я сейчас со всем народом,

словно в омут головой,

вместе с планами, стихами,

в общем, вместе с потрохами

в год вступаю нулевой!

Пусть плетутся дни за днями.

Будем в год с тремя нулями

и с нулями жить в ладу.

Вкусной вам духовной пищи,

денег вам, друзья, – две тыщи! —

в никаком таком году!

Песенка статиста

Мне досталась в этой пьесе

очень маленькая роль,

в ней всего четыре слова:

«Мы прорвемся, мой король!»

Десять выпадов рапирой

и, когда свободен путь,

умирающий противник

мне клинок вонзает в грудь.

Я лежу на авансцене,

муха ползает по лбу,

уходящего сраженья

слышу грохот и пальбу.

Но придет священник вскоре,

побормочет надо мной,

и король, потупя очи,

скажет:

«Умер как герой».

Я спрошу его в антракте,

скрыв под желтой маской боль:

«Как вы справитесь с врагами,

я ведь умер, мой король?»

И король ответит грустно:

«Не волнуйся, мальчик мой,

я ведь сам по этой пьесе

отрицательный герой».

И его в ближайшем акте

расстреляют у стены —

очень может быть, на благо

нашей чертовой страны.

Маленький романс Вронского у камина

Ах, какие были балы!

Ах, куда нас страсть завела!

Твои руки были белы,

И какая любовь была.

Ночь плыла над персидским ковром.

И тела согревал камин.

Это все – для двоих, вдвоем…

А теперь я один… Один!

Твои губы были полны

неизведанного тепла…

Я не вижу своей вины,

что сгорела любовь – дотла.

«Были мы счастливыми и юными…»

Были мы счастливыми и юными,

жили беззаботно и красиво…

Так зачем колесами чугунными

товарняк грохочет торопливо?

В общем-то, история банальная…

Катятся тяжелые вагоны.

Медленно вдоль здания вокзального

ты сейчас проходишь по перрону.

У тебя еще походка – гордая,

только веет от нее печалью.

Ты сейчас свое страданье горькое

от людей скрываешь под вуалью.

А вокруг кривляются уродливо

злые перекошенные лица.

Сколько в мире гадкого и подлого!

В нем уже любовь не возродится…

Гадок мир. Так вот и не перечь ему,

ведь ему бессмысленно перечить.

В этой жизни радоваться нечему.

Можно только душу искалечить.

Ты была и нежной, и доверчивой,

всей душой любила и страдала.

Но как будто с куклой гуттаперчевой

жизнь с тобою в куклы поиграла.

Не случится ничего хорошего.

В темноте уже свеча потухла.

И сегодня под колеса брошена

будет гуттаперчевая кукла.

Песенка декабриста

Декабристки! Где вы, декабристки?

Завтра я, чуть свет, уйду в пургу…

Декабристки, я ж – включенный в списки,

Я ж без декабристки – не смогу.

Как дела в сенате? – Будьте-нате!

Декабристки! Я уже не граф…

Где вы, Оли, Тани, Светы, Кати?

Кончилось шампанское, инаф.

Знал я толк в борьбе, бабье и в риске;

Промаха не знал мой пистолет;

Я все тот же, тот же, декабристки…

Разве только что без эполет.

Я б сбежал, да ненавижу виски…

Мы еще царям предъявим иск.

Где-нибудь в Сибири, декабристки,

Будет мне поставлен обелиск!

Выживу – без денег, без прописки,

Но без декабристки – не смогу…

Декабристки! Где вы, декабристки?

Кто за мной, чуть свет, пойдет в пургу?

1973

Актер

На плоском небе – плоская луна.

Все королевство – на живую нитку.

Сквозь старый бархат улица видна,

зато хлопот поменьше и убытку.

Так и живу – на публику, при всех

заботясь о душе и о желудке

под чей-то свист, шишиканье и смех,

под шепоточек из суфлерской будки.

Суфлер уверен: это – балаган,

где понарошку любят, умирают…

Он думает – из ваты облака,

так и дождей над нами не бывает.

Он в панике – актер безбожно врет!

Презрев единство времени и места,

я не хочу заглядывать вперед.

Я отступил от авторского текста.

А зритель валом валит посмотреть

мою игру, талант одобрить, юмор…

И «бис!» орет, чтоб я повторно умер.

Я не могу повторно умереть!

Я честно жил. И был в бою сражен.

Так прокричи во все концы, глашатай.

Я жил и умер на земле дощатой.

И никогда не возжелал чужой!

1971

«Было лето розовым…»

Было лето розовым

ласковым и милым,

и плыла над озером

сказка, словно дым,

голубые волосы

были у Мальвины,

и сердечко тоже

было голубым.

И она играла

в голубые куклы,

и мечтала часто

в полумгле лампад,

и вплела однажды

в голубые кудри

непокорный ветер,

словно белый бант.

И летела вечность

в голубых качелях,

и шумел, качаясь,

изумрудный лес,

а она играла

на виолончели —

так, что птицы замертво

падали с небес.

Над хрусталь-озерами,

в той стране прибрежной

мы забыли самые

страшные грехи.

И поэт хороший

стал шутом прилежным

и читал Мальвине

сладкие стихи.

Я стою под дулами,

о Мальвине думаю:

«Глупая планета —

наш хрустальный дом.

Ах, Мальвинка, милая,

голубая дурочка,

кто из нас повинен

в цвете голубом?»

С голубыми чувствами

никуда не денешься.

И приходит вечер

страшный, голубой,

но живет поэзия —

голубая девочка,

над хрусталь-озерами

с ласковой водой.

Елене Жабинковской

Все в мире проходит – любовь и весна.

Исход неизбежен летальный.

Мы недолговечны, как след от весла

На глади зеркальной.

Сверкают песчинки, и нет им числа.

Колеблется свет иллюзорный.

А может быть, вечен лишь след от весла

На глади озерной.

«Как ты в воду входила медленно…»

Как ты в воду входила медленно…

Как ты плавала – на спине!

Сигареты курила, плакала,

говорила о чем-то мне.

То лгала, то молила взглядом,

словно чем-то я мог помочь.

И качался зачем-то рядом

круг спасательный на волне.

Ну спасемся с тобой, а дальше?

Мир лишь внешне похож на море.

Ты лежишь на волне прозрачной,

и улыбка твоя – легка.

Далеко мы с тобой заплыли!

И над морем, верней – над миром

даже чайки уже не блещут

и не плавают облака.

1971

«Тихо вьется вдоль реки…»

Тихо вьется вдоль реки

наша узкая тропинка…

Я прошу твоей руки,

свет мой, Катя-Катеринка!

Можно здесь же – раз и два,

а понравится – и третий…

Но прекрасные слова

неспроста живут на свете.

Я прошу твоей руки!

Как и водится – навеки.

Очевидно, вопреки

нравам здешней дискотеки.

Так вот крылья мотыльки

о стеклянный свет ломают…

Я прошу ее руки…

. . . . . . .

Не дает. Не понимает.

1985

«Мы с тобой уже добрались до стены…»

Мы с тобой уже добрались до стены

образцово-показательной страны.

В той стране вольготно-весело живет

образцово-показательный народ.

Может, стану в той стране под старость лет

образцово-показательный поэт.

Ну а ты мне станешь будущей весной

образцово-показательной женой.

. . . . . . .. . .

Так давай скорей отправимся туда

повышать производительность труда.

1971

Записка

Ты сегодня, Натали,

сердце мне пронафталинь.

Положи его, мой друг,

в старый кованый сундук.

На сундук повесь замок,

чтобы я открыть не смог.

Ржавый ключ забрось в окно.

Страшно?

То-то и оно…

1977

«В неурочный час ночной…»

В неурочный час ночной

я приду к тебе, к любимой,

через двор непроходной,

через бор непроходимый.

Через каверзы чащоб,

через чьи-то частоколы,

через… Что бы мне еще

напридумывать такого?

Через шапки снежных гор,

сквозь ночной жестокий ветер,

всем чертям наперекор,

вопреки всему на свете.

Можно проще – без хлопот:

выйти вечером к перрону.

Если фокус не пройдет,

позвонить по телефону,

заскочить к тебе домой…

Я приду к тебе любимой,

через двор непроходной,

через бор непроходимый.

«За окнами грохочет пятилетка…»

За окнами грохочет пятилетка,

а мне с тобой – спокойно и легко.

Поведай мне о Блоке, блоковедка,

скажи, что мне до Блока – далеко.

Ты осторожна и хитра, как кошка,

и мне тебя не приручить никак.

И все-таки пора закрыть окошко.

Закрыть окошко и открыть коньяк.

Отбросим прочь рифмованную ветошь,

мы не за тем горюем и горим.

Мне далеко до Бога, блоковедыш…

О Блоке мы потом поговорим.

1975

«Хмельное зарево. Я – Блок…»

Хмельное зарево. Я – Блок.

По блеклым лицам ходят блики

лучей обломленных. Великий,

как я ничтожно мал… как бог.

Я – Блок! – осенний сад без яблок,

где луч, как тонкий локоток,

пронзает ветви. С боку на бок

ворочается время. Блок.

Бог в небесах вращает оком,

и медленно бегут века.

И непонятно, кто за Блоком

зайдет за эти облака.

1970

Висельник

Жизнь его, должно быть, доконала.

В Петербурге, ночью, в ноябре,

Близ аптеки, около канала

Человек висел на фонаре.

Очевидно, парень был поэтом.

Пел, покуда не накрыла сеть.

А зачем иначе в месте этом

Вдруг ему приспичило висеть?

Сам себя поэт повесил? Или

Кто-то из приятелей помог?

Думаю, что все же подсадили,

Ибо столб достаточно высок.

Проиграв в неравном поединке,

Он рванулся в петлю головой.

Высоко качаются ботинки,

Словно он шагает над землей.

У него – ни родины, ни веры.

У него – ни правды, ни любви.

Не спешите, милиционеры,

Вынимать поэта из петли.

Для него закончилась дорога

Жесткою петлей под кадыком.

Пусть он повисит еще немного,

Он вас не заденет каблуком.

Могила Мандельштама

От молнии, ударившей в висок,

на небесах не остается шрама.

Страну изъездив вдоль и поперек,

я не нашел могилы Мандельштама.

В ненастный день во всей моей стране

стонали сосны на ветру жестоком.

Я не нашел ее на Колыме,

не обнаружил под Владивостоком.

Повсюду – жесткий, как короста, наст.

Ни номера, ни даты, ни завета.

И я не смог букет военных астр

оставить у надгробия поэта.

Окрест лежали горы и поля.

И люди шли и шли вперед упрямо.

И я подумал – Русская земля!

Ты вся как есть – могила Мандельштама.

«Ах, мне ли пребывать сейчас в печали!..»

Ах, мне ли пребывать сейчас в печали!

Ведь за душою – ничего святого…

Моя любовь и молодость совпали

с зарей социализма развитого.

Я задыхался от тоски и злобы,

и стать причиной моего паденья

(в любую, кстати, сторону) могло бы

трагическое это совпаденье.

Но я не заширялся, я не спился,

но я не вскрыл опасной бритвой вены.

Я не купился, за бугор не смылся,

я все-таки дождался перемены.

Прекрасно, что в журнальном саркофаге

мои поэты возвратились к дому…

Да только на посевовской бумаге

они воспринимались по-другому.

Все стали, перестроившись, другими.

Все стали ликвидировать отсталость…

Прекрасно, что слова сменились в гимне,

но музыка-то – старая осталась…

Мой друг уже свистит о девяностых!

А мне-то что! Я ухожу в осадок.

Вокруг меня спрессован затхлый воздух,

расцвеченный зарей семидесятых.

Я не спешу в ладошки хлопать, ибо

иная вызревает аксиома:

не сломленных во время перегиба

не перегнешь во время перелома.

И грех мне забывать о первородстве

в те злые годы найденного слова.

На нем еще горит веселый отсвет

зари социализма развитого.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?