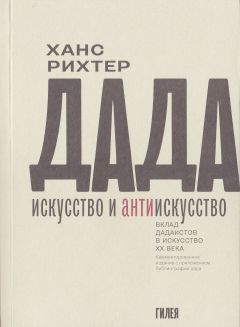

Автор книги: Ханс Рихтер

Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Смех

Смех – это реакция, направленная против застоя.

Обладая способностью доверять «случайности», доверять осознанному в той же степени, как и бессознательному, мы становились чем-то вроде публичного тайного братства. И дилетанты, и знатоки искусства гораздо скорее узнавали нас по нашему смеху, чем по тому, что мы делали реально. Возвысившись над обывательским миром за счет удвоенной силы наружного и внутреннего зрения… мы смеялись от всей души.

Так мы разрушали, эпатировали, издевались – и смеялись. Мы высмеивали всё. Мы смеялись над собой так же, как над кайзером, королем и отечеством, пивным брюхом и пустышками. Смех мы воспринимали серьезно; только смех и гарантировал серьезность, с какой мы занимались нашим антиискусством на пути к открытию самих себя.

Но смех был лишь выражением нового переживания, а не содержанием его и не целью. Скандальность, деструкция, анархия, анти – с чего бы нам всё это сдерживать? Разве мировая война не была скандальностью, деструкцией, анархией, анти? Разве всё это было ничего? Как же иначе могло вести себя дада, если не деструктивно, агрессивно, нагло, из принципа и по склонности?! Каждодневно выставлять самих себя на посмешище – только такой ценой мы могли воспользоваться правом называть обывателей мешком жратвы, а публику – воловьим хлевом! Мы больше не могли удовлетвориться одним лишь изменением метода живописи или размера стихосложения. Мы не хотели иметь ничего общего с тем типом человека, или прачеловека, для которого разум служил локомотивом, мчащимся через поля, усеянные трупами, и по нам самим. В конце концов: мы хотели вывести новый вид человека, с которым стоило бы жить, свободного от диктатуры рассудка, банальности, генералов, отечеств, наций, торговцев антиквариатом, микробов, прошлого и всякого разрешения на пребывание.

Из множества импровизированных или запланированных мистификаций я хочу упомянуть лишь две. Предоставляю слово Арпу: «Аугусто Джакометти (дядя скульптора) был успешен еще в 1916 г. Хотя он и не питал особого пристрастия к дадаистам, он, тем не менее, иногда участвовал в их демонстрациях. Выглядел он как благосостоятельный медведь и – без сомнения, из симпатии к медведям своей страны, – носил медвежью шапку. Один из его друзей доверительно поведал мне, что он прятал в подкладке этого головного убора туго набитую банковскую книжку. По случаю одного мероприятия дада он вручил нам сувенир 30-метровой длины, раскрашенный всеми цветами радуги и покрытый утонченными шрифтами. Однажды вечером мы решили придать дада немного скромной приватной публичности. Мы шли от одного пивного ресторана к другому вдоль Лимматкуай. Он осторожно открыл дверь и громким и тонким голосом крикнул: “Вива дада!”».

«Едящие едва не подавились, уронив свои сосиски. Что мог означать этот загадочный крик из уст взрослого, респектабельного вида господина, который никак не походил на шарлатана или сумасшедшего?».

«К этому времени Джакометти рисовал звезды, цветы, космические конфигурации, языки пламени и огненные пропасти. Нам его живопись была интересна тем, что она посредством чистого цвета рождала подлинное художественное воображение. Джакометти был также первым, кто создал подвижный объект; он делал это с помощью часов, вокруг которых он выстраивал формы и накладывал цвет. Несмотря на войну, для нас это было прекрасное время, и в следующую мировую войну мы, превращенные в гамбургские антрекоты и развеянные на четыре стороны света, оглядывались на то время как на идиллию».

Раздражать общественное мнение было жизненным принципом дада. Одних наших выставок для этого было мало. Ибо весь Цюрих не мог прийти посмотреть на наши картины, не мог прийти на наши мероприятия, не читал наши стихи и манифесты. Придумать и учинить общественный скандал – это было неотъемлемой чертой всякого действия дада, независимо от того, предавалось ли дада про-искусству, а-искусству или антиискусству. И когда публика – как насекомые или бактерии – приобретала иммунитет против какого-то средства истребления, надо было придумывать новое.

Однажды швейцарские газеты получили сообщение о дуэли на пистолетах, якобы состоявшейся на кладбище Реальп между вождями дадаистов – Тцара и Арпом. И якобы секундантом одной стороны был всеобщий любимец Швейцарии, известный пожилой семейный поэт Я. К. Хеер («Король Бернины» и др.). При появлении этого известия изрядная часть общественности надеялась, что по меньшей мере один из дуэлянтов был убит, а лучше бы оба. Но та же общественность удивлялась, как столь законопослушный и отнюдь не экстравагантный господин, как Я. К. Хеер, мог иметь с этим что-то общее?

Уже на следующее утро те же самые газеты, что опубликовали заметку о дуэли, получили от Я. К. Хеера гневное опровержение. Он, мол, вообще не в Цюрихе, а в Сент-Галлене и, естественно, никогда не пошел бы на такое противозаконное дело. Вечером того же дня следует опровержение опровержения, первый абзац которого вызвал вздох сожаления среди населения Цюриха: ни один из дуэлянтов не пострадал (якобы они оба стреляли в одну и ту же сторону друг от друга). Второй абзац, напротив, приводил читателей в полное недоумение. А именно: два свидетеля (правда, оба дадаисты) высказывались, что они, естественно, понимают, что такая почтенная фигура, как Я. К. Хеер, не хочет, чтобы ее официально впутывали в бурные разборки молодежи, но надо все-таки отдать должное правде (с вежливым поклоном в сторону уважаемого поэта): он-таки БЫЛ секундантом на дуэли.

Никакой дуэли не было вообще, и Я. К. Хеер находился, естественно, в Сент-Галлене. Техника приведения в беспокойство, раздражения и, наконец, эпатажа публики, которая ловко и с удовольствием была пущена в дело в цюрихских мероприятиях, манифестах и ложных сообщениях, позднее развилась в Берлине и Париже до самостоятельного искусства. В конце концов, в Берлине, Лейпциге, Праге, Париже и т. д. выяснилось, что публике больше всего нравится, когда над ней потешаются, ругают ее и ведут себя с ней вызывающе. Тогда публика, наконец, начинает соображать. Поскольку чувство вины всегда присутствует, она начинает говорить себе: «По сути ведь люди правы, какие же мы идиоты, на самом деле, почему бы им так не назвать нас?» И каждый идет домой с чувством удовлетворения, ведь самопознание – первый шаг к улучшению. Правда, некоторые идут другим путем и штурмуют сцену, чтобы показать нахалам, где раки зимуют.

Но наряду с такими публичными скандалами мы не избавляли уважаемых коллег и от сомнительной посмертной славы наших шуток. В одном мероприятии были прочитаны помпезные стихи поэта Теодора Дойблера, которые хотя и выказывали чрезмерный пафос, ни в коем случае не принадлежали его перу. Мы от души забавлялись, нисколько не умаляя свое восхищение им как прекрасным человеком и настоящим поэтом. Но довольно часто любой случайный повод мы использовали для того, чтобы пропесочить кого-нибудь, чтобы просто продемонстрировать себе и другим нашу непочтительность к возрасту, славе и имени.

Частная жизнь. Кафе «Одеон»

Когда в августе 1916 г. я приехал в Цюрих, местом встречи художников и интеллектуалов было кафе «Де ля Террас». Но уже через несколько месяцев мы все перебазировались в «Одеон». Мы сочувствовали забастовке кельнеров «Террасы» и заявили о своей солидарности с ними: ведь они разрешали нам иногда часами сидеть за одной чашкой кофе. Таким образом мы наказали владельцев «Террасы» нашим окончательным уходом, хотя сиживать в просторном зале «Террасы» было куда приятнее, чем в полутемной тесноте «Одеона».

Единственным человеком, продолжавшим держать резиденцию в «Де ля Террас», была Эльза Ласкер-Шюлер. Но и она при случае удостаивала нас посещением в «Одеоне», чтобы прочитать Эриху Унгеру и Симону Гутману 80 свои последние стихотворения и затем неизбежно поспорить с нами. Никто из них троих, собственно, не входил в группу дада. Но Гутман почти постоянно сидел за нашим столом. Будучи одним из самых быстрых и лучших собеседников, каких я когда-либо знал, он предпочитал перекинуться острым словцом или скрестить оружие психологии или теории искусств со столь же остроумным Вальтером Сернером.

Задумчивое и чрезвычайно смышленое лицо Эриха Унгера часто нависало над нашими «одеонскими» кофейными чашками. Он беспрестанно наворачивал на палец прядки волос на висках – атавизм, как он сам говорил, восходящий к пейсам ортодоксальных иудеев. Он был таким же остроумным, как Гутман, но гораздо медлительнее его; дружелюбно‑серьезный студент классической философии, к которой он явно приплетал каббалу.

Через него я познакомился с несколько более опасным д-ром Оскаром Гольдбергом 81, который совсем не любил задерживаться у наших дадаистских столов, и с ним надо было сидеть в каком-нибудь уголке. Как Унгер, так и Гутман испытывали к нему некое мистическое уважение и признание, которое не так-то просто было заслужить у этих двух скептиков. Д-р Голдьберг был мистиком чисел. Он исследовал сокровенный смысл Пятикнижия. Поскольку каждая еврейская буква, как он объяснял, имеет одновременно и числовое значение, из числовой комбинации слов Пятикнижия можно прочитать тайное сообщение. Оно-то, по сути, и является более глубоким откровением. А слова – это для непосвященных.

Я хоть и находил это увлекательным, но чувствовал себя не вполне компетентным. Несмотря на это, я познакомил д-ра Гольдберга с нашей очаровательной и состоятельной подругой Даурой, чей куда меньший скептицизм привел к открытию материального кредита, который этот лысо-неуклюжий, но демонический тип, кажется, использовал для продвижения своей таинственной миссии.

В то время как в «Одеоне» обсуждались такие вещи, несколькими улицами дальше, в Нидердорфе разыгрывалась драма, в которой мы принимали заметное участие. Хак, дружественный книготорговец и антиквар, который старался распространять наши рисунки и гравюры на дереве, принял избыточную дозу своего ежедневного кокаина и однажды утром был найден посетителями в своей лавке в Оетенбахгассе мертвым. Почему-то он был решительно настроен дать художникам дада шанс, сделав им выставку. Его лавка была местом наших встреч. Если кого-то не досчитывались в «Одеоне», его вполне можно было найти у Хака, где он листал книги, читал их или брал взаймы (иногда насовсем). Смерть дружественного Хака была для нас потерей.

На его место пришел широкоплечий Корай с острой бородкой, лавка Хака перешла к нему. Мое суждение о людях постоянно зависело от не поддающихся учету факторов, которые я и сам не мог себе объяснить. Корай казался мне рыцарем Синяя борода с рисунка Доре (тоже с острой бородкой в качестве знака опасности). Где-то в его квартире можно было предположить существование запертой комнаты с бархатными и шелковыми одеждами, рюшами и лентами, снятыми с дам, которые если и не были съедены, то в безнадежном отчаянии ждали освобождения в какой-нибудь башне.

Наряду с аспектом Синей бороды он соответствовал моему представлению о ловком дельце. Тем не менее, налицо тот факт, что он – полагаю, бесплатно, – предоставил нам для первой выставки дада галерею, – то есть свою квартиру на Тифенхёфен на третьем этаже. И впредь считался продавцом дада-искусства, хотя искусства там было много, а торговли мало.

Наш уголок в «Одеоне» уже давно перестал быть нашим изолированным «столиком для своих». Друзья приводили подруг, а подруги – своих друзей. С Арпом приходил наш высокочтимый близорукий критик искусства Нейтцель 82, равно как и Люти 83, художник, написавший несколько лучших абстрактных картин того времени в Цюрихе, фон Чарнер 84, Гублер 85 и несокрушимый Хельбиг 86, с которым я имел ожесточенные разногласия еще в 1916 г. Там был также тевтонски-прекрасный, высоченного роста Отто Флаке 87, книги которого вызывали заметный интерес и который привел в «Одеон» Арпа. Некоторые из подруг наших друзей, художницы или писательницы, имели проблемы с полицией и вечерами нелегально приезжали к нам из Бадена, куда друзья потом их отвозили, если они не предпочитали нелегально заночевать в Цюрихе.

Для всех нас было маловато двух или даже трех столов в «Одеоне». И в конце концов мы конфисковали половину угла «Одеона», выходящего на Рэмиштрассе. Время от времени появлялся мягкий Явленский, а также его спутница Верёвкина 88, но в первую очередь рослый, бородатый Джакометти 89, чьи огромные абстракции, раскрашенные в расцветку бабочек, принадлежат к первым и самым лучшим швейцарским свидетельствам абстрактного искусства.

Многочисленные музыкальные вариации голов Явленского производили на меня в то время особенное впечатление. Возможно, они повлияли на мои собственные попытки (найти закономерности), в работах, где основным мотивом были головы. Они публиковались в номерах журнала «Дада». Явленский, будучи существенно старше нас, пользовался нашим уважением, хотя обычно мы не питали респекта к возрасту. Мы любили его не только за его художественную зрелость, но как доброжелательного, понимающего человека с глубоко русской меланхолией. Иногда нас посещал и Артур Сегал. Задолго до дада, еще до 1914 г. он музицировал на своих хроматических цветовых гаммах (см. илл. 28) и в конце концов позволил им перелиться через край. Его тона звучали. Их музыка и поныне сохраняет свое очарование. Еще дальше в сторонке держался тоненький д-р Леман, детский врач, следовавший современным идеям воспитания детей, которые в то время, особенно в Соединенных Штатах, внедрялись на широкой основе. Он давал детям рисовать. Это «терапевтическое» вторжение в нашу область воспринималось хотя и скептически, но с любопытством, хотя само по себе не имело отношения к искусству. Для меня же оно было практическим подтверждением моего непоколебимого убеждения, что каждый человек в юности поначалу носит в себе гения, пока под давлением общества и из-за слабости плоти злоупотребляет духом, потом теряет его и под конец презирает.

Если «Одеон» был нашим земным штабом, то танцевальная школа Лабана – небесным. Там мы встречали юных танцовщиц той генерации: Мари Вигман, Марию Ванселов 90, Софи Тойбер (см. илл. 4), Сюзанн Перротте 91, Майю Круцек, Кете Вульф 92 и других. Нам разрешалось лишь в определенное время проникать в этот монастырь, с которым у нас завязывались – мимолетно или надолго – более или менее нежные связи.

Через этот очень личный контакт – не надо забывать о революционном вкладе Лабана в хореографию – в конце концов, вся школа Лабана была вовлечена в движение дада. Ее участники танцевали в «Купцах». На фоне абстрактных декораций – моих и Арпа – огуречных плантаций порхали танцовщицы с абстрактными масками Янко, словно бабочки Энсора, дисциплинированно и по правилам хореографии, которую Кете Вульф и Софи Тойбер записали по системе Лабана.

Софи Тойбер была не только танцовщица и преподавательница, но в первую очередь передовая художница-абстракционистка, когда абстрактная живопись еще ходила в детских башмачках на вырост. Насколько мы были говорливы, кичливы, шумливы и скандальны, настолько же тиха была Софи. Даже позднее, когда они с Арпом поселились в их домике в Мёдоне, Софи было еле слышно. Это Арп приглашал гостей подняться наверх, где показывал ее работы. Сама бы она их никогда не показала (см. илл. 13).

Естественно, бывали и сложности: Эмми Хеннингс, например, никак не могла решить, не предпочесть ли ей Баллю красивого и пламенного испанца дель Вайо? Балль преследовал обоих с револьвером в кармане (так говорила Эмми), и пара влюбленных скрывалась в моей квартире, где однажды едва разминулись с Арпом. Поскольку Эмми не могла принять решение сама, мы собрались вдвоем с Тцара, чтобы обсудить эту проблему и склонить, наконец, Эмми вернуться к ее рыцарю печального образа Хуго. Вскоре после этого они поженились.

Скандалы Тцара с его Майей были частыми и громкими, и не всегда их можно было пропустить мимо ушей. Красивая Мария Ванселов, которой было отдано предпочтение Жоржа, брата Янко, еще до того, как она положила глаз на меня, была хоть и менее громкой, но тем продолжительнее были драматические тревоги вокруг нее. Сернер, напротив, будучи человеком ветреным, не любил надолго располагаться у Лабана или где бы то ни было на одном месте даже в таком прекрасном окружении. В любом случае то было богатое поле риска, в которое мы бросались очертя голову с не меньшим энтузиазмом, чем в дада. Это было одно и то же!

«391»

До 1918 г. революция дада оставалась, несмотря на анархические прокламации антиискусства, вполне в рамках искусства. С прибытием Пикабиа в Цюрих к этому, однако, добавился новый элемент, который начал смещать акценты. Даже если непосредственно в Цюрихе это и не чувствовалось, то проявилось позже, когда движение эмигрировало в другие штаб-квартиры. Особенно Тцара ни с того ни с сего, как казалось, из равновесия между искусством и антиискусством перешел в стратосферные области радостного Ничто.

Выставка у Вольфсберга в сентябре 1918 г. представляла собой что-то вроде завершения этой еще удерживающей равновесие эпохи дада. Арп выставил абстрактные, смонтированные из деревянных пластин рельефы самых ярких цветов. Янко – снежно-белые гипсовые рельефы, я – мои духовидчески-абстрактные портреты. Бауман, МакКоуч, Хеннингс, Морах показали частично абстрактные, частично предметные картины. Отдельно от наших светлых помещений, в темной комнате на другой стороне галереи появились серии «механических картин», с точки зрения живописи уже почти лишенных жизни, – насколько я помню, преимущественно в золотом и черном цвете – неизвестного мне испанца Франсиса Пикабиа (см. илл. 31). В эти картины были добавлены слова, имена, призывы, которые пытались вывести содержание картины за ее рамки – иллюстративно, полемически или поэтически. Очень хорошо было видно: «это живописец», но он почти не «писал».

Вскоре после этого и сам Пикабиа прибыл в Цюрих со – своей даровитой женой Габриэль Бюффе 93. Оглядываясь назад, можно сказать, что приезд Пикабиа фактически ознаменовал целую веху в истории цюрихского дада и в качестве побочного эффекта дал огромный толчок взлету Тристана Тцара к славе.

Прежде других вещей Пикабиа показал нам свой журнал «391». То была французская версия журнала «Дада», только на испанский манер. Пикабиа, испанец – как Пикассо и Грис – во всех отношениях тяготел к парижской школе. Испанский перец, с которым он готовил свои французские блюда, был частью того французского поварского искусства, которое приправляется пряностями всех национальностей и только благодаря этому становится истинно французским.

Франсис Пикабиа. Обложка ж. «391». № 8

Выступления Пикабиа в отеле «Элита», где он потчевал нас шампанским и виски, импонировали нам во всех отношениях: ум, деньги, стихи и – голова Гойи, посаженная прямо на грудную клетку без околичностей в виде шеи; циничный и наделенный витальностью андалузского быка. Гуляка по миру посреди мировой войны! Название своего журнала «391» он перенял у журнала Альфреда Стиглица «291» в Нью-Йорке. Кроме того, число 391 могло привлечь Пикабиа бессмысленностью этого числа, которое, помимо суммы цифр (13), вообще никак не было связано с содержанием (да и какая связь с содержанием была у числа 13?)

Содержание «391» было в основном литературным и исполненным агрессии против всего и всех. Его публикации опирались на не менее жесткие образцы во французской литературе, на Жарри и Аполлинера. Поначалу выходящая в Барселоне, затем в Нью-Йорке, литературная часть сопровождалась вышеупомянутыми механическими рисунками Пикабиа, механическими стихами, рисунками-экспромтами с авторством тогда мне тоже совершенно неизвестных Марселя Дюшана и Ман Рэя.

Пикабиа обладал неистощимой изобретательностью; он был богат и независим – как в средствах, так и в уме, в интеллекте как и в таланте. Неукротимый художественный темперамент, требующий спонтанного выражения, контрастировал в нем с интеллектом того рода, который больше не мог заставить себя видеть в этом мире еще какой-то «смысл». Так в нем соединялись позиция творческого человека, от которого ждут производства, с позицией скептика, который понимает полную бессмысленность всего этого производства и чей картезианский интеллект исключает всякую надежду… кроме надежды раствориться в этом конфликте: «Разум позволяет нам видеть вещи не такими, какие они на самом деле. И, в конце концов: какие они на самом деле?»

Тцара и Сернер, оба литераторы, не могли не вдохновиться такими рассуждениями. Художники смотрели на это спокойнее. Пикабиа ведь рисовал, а для нас, как художников, его утверждения кистью или карандашом казались куда более определяющими, чем то, что он говорил или писал.

Тцара и Сернер, да и Балль, кстати, тоже, на каждом шагу вызывали искусство к барьеру, а картины Пикабиа, которые он вместе с нами выставлял в галерее Вольфсберга, держали его работу, на наш взгляд, всё еще в области искусства, несмотря на все декларации антиискусства. Итак, в лице Пикабиа мы столкнулись с радикальной верой в неверие, с принципиальным презрением к искусству; это презрение объявляло (по крайней мере, на словах) дальнейшее занятие этим «выражением внутреннего переживания» чистым надувательством. Так у него сказывалось, на мой взгляд, не только желание антиискусства – правда, опровергаемое его же собственными работами, – но и стремление отказать жизни как таковой в ее смысле и, следовательно, отрицать искусство как вид жизнеутверждения. А там, где импульс жизни всё же прорвется (например, как искусство), его надо разорвать, запутать и отречься от него. Сам по себе жизненный импульс был под подозрением.

В этом нигилизм Пикабиа в принципе отличался от морального пессимизма Сернера, у которого, кстати, всё еще глубоко внутри оставалась искра идеалистического огня, невзирая на весь его ярко выраженный цинизм. (Должно быть, его и погубила эта надежда, которая повела его в Россию, в страну ожидаемого бесклассового общества 94). Но он отличался и от глубокого разочарования в человеке Балля, заставляющего его постоянно «искать» (этот поиск, в конце концов, привел его в католическую церковь). Отличался он и от элегантно разыгранного, но фундаментального материального нигилизма Тцара, который воспринимал жизнь такой, какой хотел ее видеть, и который все-таки верил в себя, хотя больше ни во что не верил. Но основательно он отличался от непоколебимой веры Арпа, Янко, Эггелинга и моей – в искусство, которое даже в формуле антиискусства всё еще видело неоспоримую привилегию человека на его пути к человечности. Всё это светилось в выступлениях Пикабиа в Цюрихе и выдвигалось на первый план. Он стал той призмой, которая показала краски и оттенки темноты, радугу из которой состояло дада.

Я встречал Пикабиа лишь несколько раз, но это всегда было для меня чем-то вроде переживания смерти: в высшей степени чужой, в высшей степени притягательный, – крайне вызывающий и пугающий. Но мы все, пожалуй, имели в определенный момент и на определенном отрезке времени потребность следовать импульсу антижизни, который Пикабиа выражал столь заразительно. Я припоминаю, что в часы отчаяния и перед лицом войны, несправедливости, глупости ходил по своей мастерской и в ярости дырявил пинками собственные картины, которые таращились на меня. (Правда, через пару дней я снова относил их братьям Шолль в ремонт… и, в конце концов, забывал забрать их из ремонта). Не знаю, какие формы это стремление к самоуничтожению принимало у моих друзей, но помню глубокие депрессии обычно столь уравновешенного и дружелюбного Янко.

Свидетельством пребывания Пикабиа в Цюрихе был, наконец, выпуск одного номера его журнала «391». То был номер 8, и он официально подтверждал прямую связь Пикабиа с движением дада.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?