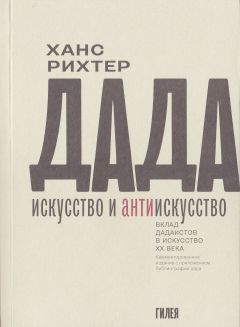

Автор книги: Ханс Рихтер

Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Барселона

Журнал «391» был основан в январе 1917 г. в Барселоне, и там до марта 1917 г. вышли первые четыре номера.

Уроженец Парижа, кубинец по происхождению, Франсис Пикабиа, женатый на чрезвычайно интеллектуальной и живой Габриэль Бюффе, дочери французского сенатора, в конце 1916 г. уехал из ставшего очень неуютным Парижа в Испанию со специальной миссией по заданию французского правительства. В Барселоне он встретил подходящую ему группу эмигрантов войны. То были художница Мари Лорансен 95, несколько потерянная без своего друга Аполлинера, художник Альбер Глез 96, жена которого, воинствующая пацифистка, больше не переносила военной Франции, поэт-художник Максимилиан Готье (Макс Гот) 97 и поэт и боксер-любитель Артюр Краван (с гражданским именем Фабиан Ллойд), скандальные ревю которого «Мэнтенан» 98 сделали его известным в Париже.

К этому же кругу принадлежали русский художник Шаршун 99 который впоследствии примкнул к парижскому движению дада и издавал специальную русскую дада-газету, и менее известный в истории современной живописи, но тем более заметный в истории кино итальянец Канудо. Поэт Дойблер 100 еще перед войной говорил мне о Деллюке и Канудо 101, которые были поборниками кино как новой формы искусства – области, которая меня тогда не интересовала ни в малейшей степени. Понятие «фотогеничный» запечатлелось у меня от них. Теории Деллюка-Канудо правили эстетикой кино двадцатых годов во Франции. В наши дни существует даже премия Деллюка. Канудо забыт.

Изоляция, общая судьба эмигрантов, способствовала в Барселоне, как и в Цюрихе, частым встречам беженцев. Однако их общение, судя по всему, так никогда и не стало инкубаторски теплым и вдохновленным совместной работой, как это было в «Кабаре Вольтер». Судя по записям Габриэль Бюффе, они, видимо, образовали не столько группу, которая задавала бы тон журналу «391» – как по духу, так и по содержанию, – сколько общество, при случае сходившееся вместе за кофе и за перно, общество, которое живо чувствовало свою французскую идентичность, будучи изолировано в нейтральной Испании. Свою силу журнал «391» черпал главным образом из страстной личности Пикабиа, из его денег и его полной личной независимости. Тревога, которая, по словам жены, постоянно одухотворяла его, была, пожалуй, той стихией, которая всех стимулировала. Уже здесь он начал свои мускульные упражнения антиискусства, начал подрывать основы веры в искусство как таковое. В его полной сомнений тревоге выражался неприкрытый скептицизм этого латиноса.

Сегодня уже вряд ли возможно установить, каково было на самом деле влияние Лорансен, Глеза, Готье или Кравана на журнал «391», но относительно мягкий характер, с которым этот журнал начинался в Барселоне, всё же позволяет сделать вывод о некой совместной работе, в которой «умеренные» уравновешивали необузданного Пикабиа и совершенно анархистского Кравана. Несмотря на это, я бы сказал, что уже тогда «391» по существу был творением Пикабиа. Где появлялось его имя, там всё подавалось провокативно, программно и, вообще говоря, противополагалось подаче его сотрудников в смысле его антиискусства.

Пикабиа был рудоносной жилой для себя самого и неисчерпаемым арсеналом средств разрушения, отрицаний, возражений и парадоксов всех видов. Они простирались от высмеивания до клеветы. Всё это служило, если вообще можно так сказать, бьющему через край жизнеотрицанию, которое давало ему мощный импульс двигаться вперед. В это жизнеотрицание было включено и отрицание искусства. Это отрицание искусства, тем не менее, ежедневно опровергалось самыми рафинированными художественными средствами, с ошеломительными, всегда обновляющимися находками, чтобы затем заново утвердиться и снова быть опровергнутым. За всем этим стояла потребность в свободе и независимости, которая не давала никакого покоя ни ему, ни его друзьям или врагам, ни «391», ни всем другим журналам, – вариациям «391», которые он издавал.

Место, которое Пикабиа указывал искусству, было, так сказать, лишь дырой в Ничто. Но, несмотря на фанатичную, даже отчаянную борьбу, которую Пикабиа вел против искусства, которое он теоретически посылал ко всем чертям, он все-таки никогда не отделялся от него.

Габриэль Бюффе (“The Dada Painters and Poets” 102) пишет о своем муже: «В любом случае необходимо подчеркнуть, что вся его активность была совершенно свободной и спонтанной, что ни она, ни он не имели какой-либо программы, метода или догмата веры».

Франсис Пикабиа. Портрет Тристана Тцара

Франсис Пикабиа. Титульный лист ж. «Дада». Цюрих, 1919

«Без какой-либо другой цели, кроме той, чтоб не иметь никакой, он впечатлял силой слова, поэтическими и образными находками, без каких-либо предвзятых намерений. Так его деятельность развязывала волну отрицания и бунта, которая должна была на многие годы вбросить беспорядок в головы, действия и труды людей».

Вот манифест Пикабиа: «Каждая страница должна взрываться – либо чем-то серьезным, глубоким и тяжелым, либо мятежом, либо дурнотой, новым, вечным, или уничтожительной бессмысленностью, энтузиазмом принципов или тем способом, каким она напечатана. Искусство должно стать кульминацией неэстетичного, бесполезной и ничем не оправданной».

Между тем и нейтральное небо Испании затягивалось облаками, которые предвещали грозу этой группе, выброшенной на берег после кораблекрушения.

Как и в Цюрихе, в Барселоне тоже были сложности с разрешением на пребывание, с получением гражданства, короче – с полицией. Мари Лорансен была замужем за немецким бароном Отто фон Вэтгеном и последовала за ним в Испанию, поскольку ее друг Гийом Аполлинер должен был отправиться на войну (где и погиб). Раз она была замужем за немцем, на нее тоже смотрели как на немку. Для урожденной француженки этот факт в контексте войны казался особенно неуместным. Ее и мужа подозревали в шпионаже, поскольку испанской полиции показалось ненормальным, что француженка с немцем во время войны вращались в Барселоне в сомнительных кругах («391»), – да француженка к тому же еще и очаровательна. Весьма алкоголизированный, буйный и скандальный боксер-любитель Артюр Краван тоже не мог считаться образцом законопослушности, да и агрессивный пацифизм мадам Глез был не лучше!

Сам Пикабиа, приехавший в Испанию под несколько недальновидным предлогом закупок для какого-то французского военного департамента, сделался подозреваемым из-за отсутствия самого факта закупок. При таких условиях отъезд Пикабиа в Нью-Йорк напрашивался сам собой. К тому же Пикабиа и сам находил, что «391» внес в Испании свою положенную порцию беспокойства. Он, привыкший к жизни в свободной смене места обитания, не мог допустить своего ограничения в перемещениях из-за «природной глупости полиции». Так Пикабиа и Габриэль Бюффе уехали в США.

Конец цюрихского дада

Между тем дада в Цюрихе шло к своему наибольшему успеху и к закату. Кульминацию и завершение манифестации дада в Цюрихе, равно как и дада как такового создал большой вечер в «Зале купечества» 9 апреля 1919 г.

Я хочу описать этот вечер в деталях, поскольку сходным образом проходили собрания дада повсюду. Арп и я должны были рисовать декорации для танцев (танца Сюзанн – Перротте и «Черного какаду» с Кете Вульф в хореографии Софи Тойбер). На бесконечно длинной полосе бумаги высотой около 2 метров Арп начал с одной стороны, а я с другой рисовать черной краской абстракции. Формы Арпа выглядели как гигантские огурцы. Я следовал его модели, и мы рисовали, в конце концов, бескрайние огуречные плантации, как я их назвал, пока не встретились посередине. Потом всё это было прибито на деревяшки и до начала представления скатано в рулон.

Тцара организовал вечер с размахом директора цирка, который управляет львами, слонами, змеями и крокодилами.

Первым выступал Эггелинг, который к этому времени был принят в наш клуб в качестве гостя, и прочитал очень серьезный доклад об элементарном формообразовании в абстрактном искусстве. Это взволновало публику лишь постольку, поскольку она хотела взволноваться, а было не с чего. Затем последовали танцевальные композиции Сюзанн Перротте на музыку Шёнберга, Сати и др. На ней была надета негроподобная маска Янко, но ее публика приняла. Стихи Хюльзенбека и Кандинского, прочитанные Кете Вульф, напротив, уже вызвали в публике отдельные смешки и выкрики. А потом пошло-поехало. Симультанное стихотворение Тцара „La Fièvre du Mâle“ 103 исполняли двадцать человек, которые не всегда попадали в такт. Это было то, чего ждала публика, особенно молодая. Рев, свист, хор выкриков, смех… всё это более или менее антигармонично соединялось с хором двадцати говорящих на сцене.

Тцара очень ловко срежиссировал так, что первая часть программы завершилась этим симультанным стихотворением, в противном случае шум начался бы уже здесь и всё взлетело бы в воздух преждевременно.

Оживленный антракт, во время которого пришпоренные инстинкты публики вооружились для новых вызовов.

Программа 8-го вечера дада. Цюрих, 9 апреля 1919

Я начал второе отделение обращением: «За, без и против дада», которое Тцара называл «коварным и элегантным дада, дада, дада». В этом обращении я ругал публику с соблюдением меры, а нас – скромно; публика была послана всего лишь в преисподнюю.

Затем следовали музыкальные пьесы сочинения Ханса Хойсера 104 чьи мелодии или антимелодии сопровождали дада со времен его инаугурации в «Кабаре Вольтер». Оппозиция им была так себе, слабая. Чуть больше она была на «Небесной помпе» Арпа 105, который лишь изредка прерывался выкриком: «Ерунда!» либо издевательским смехом. Снова танцы Перротте под Шёнберга, и затем был номер д-ра Вальтера Сернера, одетого словно для обручения – в безукоризненно вычищенном черном пиджаке, в полосатых брюках и с серым галстуком. Для начала он выносил на сцену портняжный манекен без головы, затем удалялся и возвращался с букетом искусственных цветов, который подносил понюхать манекену к тому месту, где предполагалась голова. Клал букет к ногам манекена, брал стул и садился на него верхом спиной к публике посреди сцены. Затем он начинал читать свой манифест «Последняя расхлябанность», анархистский символ веры дада… Наконец-то! Это было именно то, чего ждала публика.

Наэлектризованность зала возросла до высочайшего напряжения. Поначалу было так тихо, что можно было услышать падение булавки. Затем начались выкрики, поначалу язвительные, потом гневные: «Ах ты вошь, свинья бесстыжая»… пока это не превратилось в шумовой концерт, в котором Сернера было едва слышно, но в минуту затишья всё‑таки раздалась его фраза: «Наполеон ведь тоже был изрядный олух».

И тут началось. Почему именно на Наполеоне, не знаю, ведь он даже не был швейцарцем. Молодые люди, в основном из верхнего яруса, прыгали на сцену, зажав в кулаках обломки перил, которые до этого сотни лет противостояли времени, гонялись там за Сернером то к рампе, то от рампы, крушили портняжный манекен, ломали стул, топтали букет. Весь зал приходил в движение. Знакомый мне корреспондент «Базельских известий», схватив меня за галстук, вопил десять раз кряду, не переводя дух: «Но ведь вы же разумный человек!». Неистовство превращало людей в толпу. Представление прерывалось, загорался свет, и искаженные яростью лица постепенно разглаживались, осознавая, что скотство было запрограммировано не только в провокациях Сернера, но и во вспышках гнева провоцируемых… которые ведь и дали Сернеру повод для его литературных произведений.

Так или иначе, но благодаря выступлению Сернера публика приходила к осознанию самой себя. Доказательством этому служила третья часть программы, которая возобновлялась после двадцатиминутного перерыва. Она была ничуть не менее агрессивной, чем вторая часть, но завершалась без всяких инцидентов. Это было особенно примечательно во время танца «Черного какаду» с дичайшими негритянскими масками Янко, которые призваны были спрятать хорошенькие девичьи личики, а абстрактные костюмы поверх стройных фигурок воспитанниц Лабана были чем-то совершенно новым, неожиданным, антитрадиционным. Даже Сернер мог снова выйти на сцену, и он больше не будил своими не менее провокационными стихами никакого протеста, так же, как не вызывали противоречия и стихотворения Тцара и его в высшей степени провоцирующая прокламация 1919 г. Вечер закончился композициями Ханса Хойсера, которые не оставляли желать лучшего в додекафонической музыке. Публика была укрощена… (Или переубеждена, это был вопрос времени, на который можно ответить только сегодня, по прошествии сорока лет).

Уже после второй части, в длинном антракте, когда зал был еще взбудоражен, мы разыскивали Тцара, боясь, что найдем его растерзанным на куски. Его действительно нигде не было. Потом оказалось, что он просто ушел. В конце концов, мы нашли его в ресторане мирно и довольно подсчитывающим сборы. Я думаю, там было 1200 швейцарских франков, самая большая сумма, какую дада приходилось видеть. Дада хоть и было побито, но победило.

Некоторое время спустя, в октябре 1919 г. в Цюрихе вышел, так сказать, послед дада – журнал «Дер Цельтвег». Он получил свое название от той улицы, на которой у Арпа долгое время было ателье. «Цельтвег» издавали три писателя: Отто Флаке, Вальтер Сернер и Тристан Тцара.

По сравнению с классическими номерами «Дада» «Цельтвег» был скорее безобидным. Хотя авторы были те же самые, но мы больше не жили на том изолированном острове в море войны. Европа опять была тут как тут. Кроме того, революция в Германии, восстания во Франции и Италии, революция в России взволновали все умы, расщепили интересы и направили активность в сторону политических перемен.

Если верить всем данным, которые публиковались об этом времени в книгах, то мы якобы основали тогда союз революционных деятелей искусства или нечто в этом роде. Но я что-то не припоминаю никакого основания, хотя Янко уверял меня, что мы подписывали манифесты и памфлеты, а Жорж Юнье, который, правда, узнал эти вещи из вторых рук, пишет о Тцара, что тот, получив от меня такой манифест, тотчас перечеркнул его красным карандашом и отказал в его публикации в «Цельтвег». Я считаю это неверным. Тцара никогда не был диктатором с красным карандашом.

Напротив, я помню о серии из 40 или 50 «портретов» Арпа, которые я сделал для «Цельтвег». Арп служил мне – как тогда, так и теперь – исходной моделью вообще для всех моих «фантазий на тему головы» – из-за классической овальной формы его черепа и кубистически-треугольного носа.

II. Дада в Нью-Йорке

1915–1920

«291»

Вплоть до 1917/18 гг. мы в Цюрихе не знали о том, что совершенно независимо от нас происходило в Нью-Йорке. Истоки его были иными, но его носители, в конце концов, стали дуть в ту же дуду антиискусства, что и мы. Хотя тона звучали вначале по-разному, музыка была одна и та же.

Это началось с одной идеи фото-фанатика Альфреда Стиглица. Катализатором здесь было не кабаре, не философствующий скептик наподобие Балля, а маленькая фотогалерея и этот жизнерадостный, очень агрессивный фотограф.

Стиглица можно назвать пионером фотографии. Он спрашивал: «Почему бы не добиться от человеческой руки, человеческого глаза или фотопластинки с фотобумагой такой же чувствительности и выражения, как от той же руки и того же глаза на холсте? Фотографии следует не только репродуцировать реальный мир, она может и должна в гораздо большей степени вносить свой вклад в создание нового мира».

Своими фотографиями он это доказывал. Вскоре вокруг него собрался кружок молодых фотографов, которые словом и делом стойко поддерживали его претензию влиться в ряды мастеров изобразительного искусства. Журнал Стиглица «Кэмера Уорк» стал их рупором.

Вернер Хафтман в своей книге «Живопись в ХХ веке» с большой точностью прослеживает развитие Стиглица и его группы: «Стиглиц (1864–1946), один из пионеров современной фотографии, основал в 1902 г. вместе со своим другом (люксембуржцем) Эдвардом Cтайхеном (род. 1879) „Фото-Сецессион“ – общество современной фотографии. В 1905 г. он, чтобы иметь возможность постоянно показывать достижения новейшей фотографии, открыл на Пятой авеню, № 291 галерею „Фото-Сецессион“. Стиглиц обладал очень чутким умом, преданным всему новому и революционному… В 1907 г. он познакомился в Париже с Гертрудой Стайн и был в восторге от Родена, Матисса, Тулуз-Лотрека, Сезанна и Руссо. После этого он расширил свою фотогалерею до галереи искусств. В январе 1908 г. показал там выставку рисунков Родена, за которой уже в апреле последовала маленькая выставка Матисса. В декабре 1909 г. он выставил Тулуз-Лотрека. В 1910 г. показал Матисса, Родена, маленькую выставку в память о Руссо и литографии Сезанна. В марте 1911 г. следуют акварели Сезанна, а в апреле кубистические рисунки и акварели Пикассо. В 1912 г. выставка скульптур Матисса».

«Но Стиглиц искал и молодых американских живописцев, которые попадали в эту новую струю, чтобы собирать их работы. Почти все были в Париже и познакомились там с новыми идеями. Они жили там годами».

…Альфред Маурер, Чарльз Демут, Альва Волковиц, Макс Вебер, Морган Рассел, Макдональд Райт, Полк Брюс, Артур Дав, Джозеф Стелла, Марсден Хартли и Джон Марин. Особенно с последним его связывала тесная дружба, длившаяся до конца жизни Марина. Стиглиц также раздобыл в 1912 г. Марсдену Хартли средства для поездку в Европу, где тот обосновался у Кандинского в Мюнхене, чтобы там учиться, и вообще стал духовным меценатом, который хоть и не располагал финансовыми средствами, но обладал силой стать главным инициатором модернистского искусства в США. Осознав выдающееся значение европейского искусства, он стал посредником между американскими и европейскими художниками.

«Таким образом, в группе Стиглица были отражены все новые течения, которые вызрели в Европе: фовизм, кубизм и экспрессионизм. Естественно, они были знакомы лишь узкому кругу. Но благодаря выставке – событию, столь важному для американской художественной жизни, они должны были попасть в центр обсуждений» (Хафтман).

К кругу, объединившемуся вокруг Стиглица, принадлежал и Франсис Пикабиа. Он работал вместе со Стиглицем в «Кэмера Уорк».

Сам я познакомился со Стиглицем, когда он был уже стар и болен, за несколько лет до его смерти в Нью-Йорке. Его галерея “An American Place” и он сам были всё еще активны, хотя акценты уже сместились. Битву своей юности он выиграл: фотография была признана искусством, работы модернистов, которые он выставлял, давно висели в музеях.

Стиглиц охотно рассказывал о том, как он начинал. Он учился в высшей технической школе в Берлине и там впервые освоил применение фотографии не только для репродукции. Вернувшись в Нью-Йорк, он с практическим оптимизмом американца настаивал на перспективности своего опыта и перед Первой мировой войной стал центром притяжения всего авангардного. Так между художественной фотографией и модернистской живописью возник личный и деловой союз в его маленькой галерее, которую он назвал «291» – по номеру его дома на Пятой авеню в Нью-Йорке. Эта галерея создала климат, благодаря которому модернистское искусство смогло как взрыв ворваться в американскую общественную жизнь. Правда, этот взрыв вызвал не сам Стиглиц, однако его бесстрашное выступление за модернистскую художественную позицию в фотографии и живописи подготовило сцену и умы, чтобы предпринять в 1913 г. этот бомбовый удар – “Armory Show” 106.

«Общество “Association of American Painters and Sculptors” 107, основанное в 1911 г., председатель которого Артур Дэвис располагал обширными общественными связями» (Хафтман), поручило Уолту Куну как секретарю проведение большой выставки. Дэвис и Кун видели выставку Зондербунда в Кёльне в 1912 г., и после одного визита в Париже, где они добились сотрудничества французских кругов, они посетили Лондон, где как раз состоялась «Вторая выставка постимпрессионистов» Фрая. Вооружившись этими сведениями и связями, они организовали “International Exhibition of Modern Art” 108 в Арсенале (Armory) 69-го пехотного полка на Лексингтон-авеню в Нью-Йорке. Выставка открылась 17 февраля 1913 г., и за время работы ее посетило более 100 000 зрителей.

Эта выставка оказалась в США исторической, внезапно представив ни о чём не подозревающей публике и еще более несведущей прессе совершенно иную концепцию искусства. Суматоха вокруг выставки укрепила Стиглица в его бунтарстве. Поэзия света, цвета и формы самих по себе, в которую верил Стиглиц, нашла свое полное подтверждение в модернистских работах от Сезанна до Пикассо и Дюшана.

Сенсацией Armory Show стала картина Марселя Дюшана «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» (см. илл. 32), о которой Бретон говорит как о шедевре, который ввел в живопись «свет как подвижный фактор». Эта проблема глубоко волновала Стиглица как фотографа. Картина Дюшана получила скандальный успех, не имеющий прецедента в истории американских выставок. Дюшан проснулся обожаемым “bête noire” 109 модернистского искусства. Этого «черного кобеля» сейчас, по прошествии 50-ти лет, снова отмыли добела почетным докторатом государственного университета Уэйн в Детройте (Мичиган, США) 110.

Насколько я смог выяснить из моих бесед с самим Стиглицем и с коллекционером Аренсбергом, другом Дюшана и Стиглица, Пикабиа был единственным из художников-модернистов, с кем Стиглиц поддерживал ближайшие отношения – наряду с его старым другом Марином, – тогда как его отношения с Дюшаном или Ман Рэем оставались более официальными. Еще до Armory Show Пикабиа принадлежал к кружку Стиглица, который выказывал ему полное понимание и активно поддерживал, на что добросердечный Стиглиц всегда был способен. Первую выставку работ Пикабиа Стиглиц показал в своей галерее в марте 1913 г., в то же время, когда Armory Show в США привлекла к модернистскому искусству внимание всего мира. В каталоге Пикабиа опубликовал важные и весьма серьезные «Эстетические соображения» о модернистском искусстве и о своей собственной работе… «Количественное восприятие действительности больше не может выражаться чисто визуальным или оптическим способом; поэтому живописная выразительность должна уйти от „объективных“ форм репрезентации, чтобы создать связь с качественным восприятием… Способ выражения этого духовного состояния, которое всё больше и больше движется к абстракции, сам не может быть ничем иным как абстракцией».

Но уже в июне того же года он опубликовал в «Кэмера Уорк» агрессивную и ироничную сатиру на абстрактное искусство. Эта сатира демонстрирует шокирующие и приводящие в замешательство элементы его позднейшей дадаистской техники.

Воззрения Стиглица и Пикабиа мало в чём совпадают. В 1915 г., когда журнал «Кэмера Уорк» был переименован в «291», там публиковались высказывания Пикабиа против искусства – наряду с его механическими картинками, всё еще остающимися в царстве искусства. Так в «291» уже просматривается новое «антитечение», с которым Стиглиц хотя и сотрудничал (см. «портрет» дамской ноги в шелковом чулке в «391»), но его представления были далеки от мейнстрима этого «антитечения».

Франсис Пикабиа. Портрет Альфреда Стиглица. Из ж. «291». 1916

Как мы видели, позднее, в «391», личность Пикабиа формировалась его полным презрением ко всем ценностям, его оторванностью от всех связей социальной и моральной природы, его тягой к разрушению всего, что до сих пор называли искусством; всё это было нацелено на установку, которую Стиглиц принять не мог.

Когда Пикабиа приехал из Испании в Нью-Йорк, там уже был Дюшан, а также художник Ман Рэй из Филадельфии, о котором еще пойдет речь. Вскоре после этого в порту Нью-Йорка сошли на берег также Глез и Артюр Краван, приехавшие из Испании.

Краван (Фабиан Ллойд) – как приемный родоначальник американского (и французского) движения дада – заслуживает особое место, как раз потому, что он пошел до конца в том стремлении к разрушению, за которое ратовало дада: а именно, он разрушил сам себя.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?