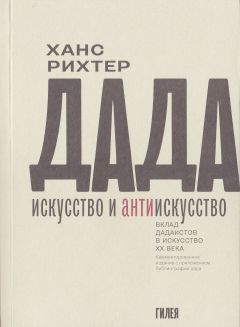

Автор книги: Ханс Рихтер

Жанр: Зарубежная прикладная и научно-популярная литература, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Артюр Краван, саможертва

Хотя я и не присутствовал на мероприятиях дада ни в Нью-Йорке, ни в Париже, однако часто встречался со многими дадаистами. Что касается фактов и дат, тут мне приходится полагаться на публикации, которые я смог проверить и сопоставить между собой.

В личности писателя и боксера-любителя Артюра Кравана все разговоры об антиискусстве приобретают совершенно новый поворот 111.

Он издавал в 1912 г. а Париже журнал «Мэнтенан», в котором утонченнейшим образом обливал грязью всё, что признавалось хорошим и ценным, в первую очередь своего друга Робера Делоне. Краван вызывал восхищение, поскольку действительно разрывал все швы буржуазного существования. Он всерьез относился к анархическим посулам литературы. Хвастался превосходным налетом на один швейцарский ювелирный магазин, посреди войны путешествовал с фальшивыми паспортами вдоль и поперек Европы, США, Канады и Мексики.

7 марта 1914 г. Артюр Краван дал в своем журнале «Мэнтенан» такие характеристики самому себе, что они больше походили на объявление о розыске преступника: «Авантюрист – тихоокеанский матрос – погонщик мулов – сборщик апельсинов в Калифорнии – заклинатель змей – гостиничный вор – племянник Оскара Уайльда – лесоруб – бывший чемпион по боксу – внук канцлера английской королевы – шофер в Берлине – и т. д.»

В этом перечислении подлинные факты перемешаны с выдумкой, правда с неправдой!

Поскольку он нападал на весь мир и беззастенчиво обижал всех подряд – как кто-нибудь другой угощает конфетами, – и всё это с элегантностью, то однажды утром он проснулся монстром-любимцем Парижа, избранником всех тех, кто сам мечтал бы высказать свои частные претензии так же элегантно, прямолинейно и бесстыдно.

23 апреля 1916 г. в Мадриде он вызвал на поединок негра Джека Джонсона – чемпиона мира, тяжеловеса (правда, был нокаутирован в первом же раунде, см. илл. 26, 27). Он почти полностью успел раздеться перед приглашенной публикой, состоявшей из дам высшего общества, которые с любопытством явились послушать его доклад, прежде чем полиция успела защелкнуть на его запястьях наручники. Он ругал, чаще всего напившись, прессу и публику – как незнакомых, так и друзей – не зная меры, но даже в этом он был талантлив. В конце концов, он пустился в плавание один на маленькой лодке из Мексики в Карибское море, которое кишело акулами. После этого его больше никто не видел. Его жена, поэтесса и художница Мина Лой 112, которая как раз родила ему дочь, тщетно ждала его в Буэнос-Айресе, где они хотели встретиться. Когда он не появился, она искала его в самых гиблых тюрьмах Центральной Америки. Но никаких его следов так и не нашлось.

Тот тезис, что искусство излишне и мертво и есть ничто иное как выражение сгнившего общества, и что живое действие личности должно заменить собой искусство, сделал Кравана достойным восхищения примером для молодежи: сама жизнь как художественное приключение! Такое высказывалось и до времен дада. Но героизация этого анархического существования сделала его образцом определенной «духовной элиты».

По праву или нет, но в книгах о дада Кравана чествовали и честили как «предтечу дадаизма». Я упоминаю его здесь, поскольку его короткий жизненный путь – как творца искусства, так и человека – показывает, до каких пределов можно дойти, двигаясь дорогой дада: до окончательной нулевой отметки, самоубийства.

Провокативность его характера, когда он был пьян (трезвым он, по свидетельству Габриэль Бюффе, был очень мил и дружелюбен), благодаря дада служила в качестве рекомендации и ценилась, судя по всему, выше, чем его одаренность как поэта и критика. Он жил спонтанно, исходя из мгновения. Будучи атлетом, он не ведал страха и шел напролом, не задумываясь о последствиях. Поскольку он следовал своей природе по-настоящему, без малейших тормозов, и по‑настоящему расплатился жизнью, он стал ярким нигилистическим героем в то время, которое уже давно было охвачено тенденциями нигилизма.

Тем же путем бравады – со всеми вытекающими отсюда последствиями – шел, в конечном счете, и Пикабиа! Для него также – по крайней мере, в области искусства – главным было абсолютное разрушение. Тем не менее, именно в своей борьбе за антиискусство он то и дело производил на свет ошеломляющие произведения искусства – в портретах из шпилек (см. илл. 30), профилях из шнуров, лицах из пуговиц, картинах из перьев (см. илл. 29), которые гораздо больше свидетельствовали о его одаренности, чем о его презрении к искусству. Откуда бы ему знать, что в то же время в Швеции, в Германии, в России вдруг стали применяться совершенно новые материалы – из протеста против масляных красок, – и с каждым из которых художники вырабатывали свой стиль? Что у Швиттерса становилось лирикой, у Арпа юмором и танцем, то у Пикабиа выражалось в проницательном остроумии.

Как и Краван, он тоже вел сравнительно авантюрную жизнь, но был богат и через родственников своей жены имел сенаторскую протекцию, так что ему всё сходило с рук. Его ирония, его безграничная агрессивность, его абсолютная непочтительность – даже по отношению к друзьям – были такими страстными, будто он хотел послать вызов всему миру, быть к нему несправедливым и, наконец, лишить его смысла и шкалы ценностей! Как будто в глубине его натуры всё еще теплилась некоторая, пусть и крайне скептическая, надежда на такой «смысл за всем этим».

М. Д., или антислучайность в реди-мейдах

Дюшан не замечен ни в каких слабостях такого рода. Он – как на шахматной доске, так и в жизни – играет в игру, в которой его привлекают лишь комбинации, не впадая в соблазн видеть за этим какой-то смысл, заставляющий во что-то верить.

Краван осуществил логическую последовательность полного презрения к миру через своего рода самоубийство. Такая последовательность убедительна. Марсель Дюшан извлек из этого другие выводы, нашел сублимированный вид компромисса, который не делает самоубийство обязательным и не становится жертвой своего «Я».

Дюшан занимает позицию, рассматривающую саму жизнь лишь как меланхолическую шутку, непостижимую бессмыслицу, не стоящую того, чтобы заниматься ее исследованием. Полная абсурдности жизнь, случайность всех ценностей разоблаченного мира демонстрируют себя его превосходящему уму и предлагают себя в качестве последствия декартовского “cogito ergo sum”. В полной несостоятельности человека перед лицом событий окружающего мира, в надежной позиции “ego cogito” <так!> он отправляется на тот свет, не кончая с собой.

Если Краван – безрассудно или рационально – израсходовал себя, то особое строение интеллекта позволяет Марселю Дюшану сохранять себя (до 150 лет). Пресловутая точка Архимеда, отстраненная от жизненной борьбы и поиска смысла жизни, которую он нащупал, изолированная от каких-либо идеологических предубеждений (за исключением, может быть, тщеславности) позволяет ему видеть во всей окружающей его лишь невольно-печальный комизм. Этот комизм позволяет ему улыбаться, презирать, иронически комментировать, безжалостно компрометировать, или же с чувством превосходства протянуть руку помощи. Тщеславие, которое он признает за основное человеческое свойство («иначе бы мы все покончили с собой») – это его единственная уступка. “Cogito ergo sum” – максима, которая придумана как будто специально для него. Она в Дюшане жива, будто только что родилась. Но поскольку она исполнена парадоксальности абсолютного, она доводит сама себя до абсурда.

Уже к началу своей карьеры три брата – Вийон-Дюшан Жак Вийон, художник, Раймон Вийон-Дюшан, скульптор, погибший на войне 1914/18 гг., и Марсель Дюшан – «условились» между собой, как сказал однажды Дюшан, «внести в живопись немного интеллекта». Марсель привнес его достаточно. Путь, которым шло искусство, его не устраивал. Искусство как стимулирующее средство для кого? Для обывателя? Живопись, это «опьянение терпентином», есть надувательство! Мы думаем фальшиво, мы чувствуем фальшиво, мы видим фальшиво!

В 1915 г., как рассказывал Ман Рэй, Дюшан приехал из Парижа в Нью-Йорк со стеклянным пузырьком (который, поскольку из Парижа, содержал, естественно, «воздух Парижа») в подарок своему другу, коллекционеру Уолтеру Аренсбергу и его жене. В том же году он ошеломил мир нью-йоркского искусства – который еще в 1913 г. называл его картину «Обнаженная, спускающаяся по лестнице» то «взрывом на гонтовой фабрике», то шедевром, – новым сюрпризом: реди-мейдом. Реди-мейд был радикальным выводом, который Дюшан извлек из отрицания искусства и из сомнительности смысла жизни в целом. Он показал публике, состоящей из знатоков искусства: одинокое велосипедное колесо, смонтированное на табуретке, сушилку для бутылок (купленную в универмаге Базар де Отель де Виль, Париж) и, наконец, писсуар (см. илл. 33, 35, 36).

Эти «реди-мейды» стали, как постановил он сам, произведениями искусства благодаря тому, что он произвел их в таковые. Выбирая тот или иной объект, например, лопату для угля, он поднимал этот объект из мертвого мира неприметных предметов и возвышал его до «живого» мира особо примечательных предметов искусства: в предметы искусства их превращало разглядывание!

Это произвольное субъективирование мира объектов иногда применялось также Арпом, Швиттерсом и Янко, когда они использовали в своих произведениях необработанное сырье природного окружающего мира… но никогда не артикулировалось с такой картезианской последовательностью.

Если же кто-то собирался извлечь из такого реди-мейда эстетическое удовольствие (которое сам Дюшан не только не предполагал, но даже отвергал), – например, любовался ритмом в сушилке бутылок или легкой элегантностью колеса, – то он вынужден был всё же расстаться с этой надеждой перед писсуаром. А если он всё же упорствовал, Дюшан говорил: «Ну и пусть!»

Будучи членом жюри «Первой выставки независимых» в Нью-Йорке, он послал туда свой «Фонтан» (писсуар), подписав его именем Р. Матт (фирмы, производившей сантехнику). Этот бесстыдный объект был с негодованием отвергнут остальными членами жюри, но Дюшан настаивал на приеме. Ведь это, в конце концов, была выставка независимых! Поскольку он, как можно было предвидеть, не пробился со своим голосом и своим писсуаром, он демонстративно объявил о своем выходе из жюри. Между тем «Фонтан» давно стал парадным предметом многочисленных выставок и в конце 50-х годов висел над входом в большой зал дада-выставки у Сиднея Джениса в Нью-Йорке, и все должны были проходить под ним… наполненным геранью. От шока не осталось и следа.

Марсель Дюшан: реди-мейды

«Еще в 1913 г. мне пришла счастливая идея смонтировать велосипедное колесо на табуретке и наблюдать, как оно вращается.

Несколько месяцев спустя я купил дешевую репродукцию зимнего ландшафта, которую я назвал “Pharmacy” (Аптека) после того, как добавил на горизонте два маленьких пятнышка – одно красное, другое желтое.

В Нью-Йорке в 1915 г. я купил в скобяной лавке лопату для снега, на которой я написал: “in advance of a broken arm” (в преддверии сломанной руки).

Приблизительно в это же время мне в голову пришло слово “реди-мейд” для обозначения этого рода манифестации.

Мне хотелось особо подчеркнуть тот пункт, что выбор этого реди-мейда никак не продиктован чувством эстетического удовольствия. Выбор зиждился на реакции визуального равнодушия при полном отсутствии хорошего или плохого вкуса… фактически полная анестезия.

Важная характеристика состояла в краткости предложения, которым я при случае озаглавливал мои реди-мейды. Такие предложения предполагали увести мысли зрителя в другие, более вербальные области.

Иногда я привносил графическую деталь, которая была призвана утолить мою страсть к аллитерациям – тогда я называл это ready-made aided (усиленный или усовершенствованный реди-мейд). В другой раз, чтобы обнажить фундаментальную несовместимость и противозаконность реди-мейда в искусстве, я придумал reciprocal ready-made: Рембрандта в качестве гладильной доски.

Очень скоро возникла опасность беспорядочного повторения этой формы выражения, и поэтому я решил ограничить создание реди-мейдов небольшим числом в год. Я тогда осознавал, что искусство для зрителя – даже в большей степени, чем для художника, – средство, обусловленное зависимостью (как опиум), а я хотел защитить мои реди-мейды от такого осквернения.

Другой аспект реди-мейдов – это их недостаточная неповторимость. Репродукция реди-мейда передает тот же сигнал… и действительно, вряд ли есть среди ныне существующих реди-мейдов хоть один, который был бы „оригинален“ в традиционном смысле слова.

Еще одно решающее замечание к этому порочному кругу: поскольку все тюбики с краской, которые использует художник, являются предметами промышленного производства и реди-мейдами, мы должны сделать вывод, что все картины в мире есть „усовершенствованные реди-мейды“». (Марсель Дюшан).

После «Фонтана» и выхода Дюшана из Комитета независимых в Нью-Йорке можно отметить еще множество загадочных объектов, которые Марсель Дюшан привнес в окружающий мир. В 1919 г. усатая Мона Лиза, равно как и банковский чек, полностью нарисованный от руки, чтобы расплатиться по счету с зубным врачом (чек, который тот по праву вставил в рамку), закрытое окно, озаглавленное как «Битва при Аустерлице». В “Why not sneeze” 113, подписанной псевдонимом Рроз Селяви 114, он показывает железную клетку, наполненную мрамором в форме кусочков сахара. Псевдоним Рроз Селяви (с’est la vie) Дюшан иногда использовал для своих поэтических демонстраций: “Rrose Sélavy et moi esquivons les ecchymoses des Esquimaux aux mots exquis” 115.

Nihil

Открытие Дюшана оказывается действующим, даже сильнодействующим, поскольку он и себя подвергает иронии этих манифестаций. Ведь он парадоксальным образом сам является художником.

Естественно, ни сушилка для бутылок, ни писсуар не являются искусством. Но смех, который стоит за бесстыдным обнажением «всего, что для нас свято», настолько глубок, что в процессе отрицания наступает восхищение, которое перевертывается, даже если это означает собственные похороны (похороны того, «что для нас свято»). Получается то, о чём все догадывались: что в нашей научной вере в мир чего-то не хватает; что нигде не обнаруживается какой-либо реальности, включая нас самих; что эта сушилка, колеса, угольная лопата – лишь выражение того Ничто, в котором мы блуждаем, спотыкаясь. Сушилка для бутылок говорит: «Искусство – это чушь». Писсуар говорит: «Искусство – это надувательство».

Так всё тело искусства оказывается утыкано стрелами смеха. Реди-мейдами Дюшан демонстрирует реальность, противопоставленную «Лаокоону» и «Венере Милосской» в качестве слабительного против окончательно изолгавшейся современности – и общества, которое привело к этому, – обезображенной современности, для которой Дюшан нашел соответствующее выражение в Моне Лизе с пририсованными усами.

То, что Пикабиа страстно обсуждал в каждой строчке, в каждом стихотворении, в каждом памфлете или манифесте в журнале «391», здесь было приведено к точной формуле. В то время как у Пикабиа позади его «Искусство мертво» еще постоянно звучало тихим эхом: «Да здравствует искусство», у Дюшана эхо полностью безмолвствует… Более того: это молчание лишает смысла даже сам вопрос об искусстве.

Искусство «додумано до конца» и растворилось в Ничто. Ничто – это всё, что осталось. Иллюзия устранена с помощью логики. На месте «иллюзии» возник вакуум, который не обладает ни моральными, ни этическими качествами. Это декларация НИЧТО, которая не является ни цинизмом, ни сожалением. Это констатация, с которой приходится мириться! Открытие фактов, которые, кажется, не столько приводятся, сколько утверждаются. Поэтому Дюшан не называет свою позицию ни антиискусством, ни А-искусством, чтобы уклониться даже от негативной установки по отношению к искусству.

Эквивалент А-искусства – А-мораль, как раз есть опорожнение не только искусства, но и жизни от душевного содержания. Тем самым Дюшан сделал хотя и логический и потому необходимый, но также и фатальный шаг. Он перенес пограничные столбы ценностей и заново воткнул их так, что они всюду ведут в Ничто.

Этот фатализм точно так же входит в содержание движения дада, как и религиозные поиски Балля. Дюшан лишь измерил другой параметр дада. Его открытие относится к дада, так же как тот жуткий постулат современной физики, согласно которому наряду с материей в космосе должна присутствовать также антиматерия.

Декарт явно осознавал нигилистскую опасность, которая содержалась в его “cogito”. В его «Размышлениях о первой философии» он попытался продемонстрировать божественное присутствие в человеческом опыте, чтобы придать этому опыту ценность. Однако современная наука и цивилизация первой половины ХХ века лишила такую демонстрацию основы. Но пропасть, над которой Декарт тогда стоял, и по сей день находится перед нами. Человек всё больше осознает свою изоляцию. Чувство одиночества и бессмысленности становится нестерпимым. Ибо если мир существует лишь постольку, поскольку я его постигаю, кто может доказать, что за этим вообще стоит какая-либо реальность «сама по себе»? «Как я могу знать, не есть ли этот мир просто сон, сверкающая галлюцинация? Горизонт, который сияет не в своем собственном свете, а в моем» (Хайдеггер).

В этот процесс распада вовлечено дада. Тот факт, что оно желало «распада», хотело быть деструктивным, мало что означает. Но то, что дада так выделило случайность, на которую опирается абсолютная спонтанность, – означало, что дада доверяло только мгновению. И тем самым еще в Цюрихе были открыты пути к Ничто, даже если в Нью-Йорке случайность пошла другим путем.

«Если лишить интуицию реальности, стоящей за ней, то не возникает возражения против того, что мир есть не более чем конфигурация объектов. Как только я рефлектирую, я нахожу лишь мир имеющихся объектов – и ничего перед ним или позади него. Всё случайно и потому бессмысленно. Введение случайности открыло не только путь к нигилизму, оно сделало нигилизм необходимым следствием…».

«Ум принесен в жертву, чтобы избежать Ничто, чтобы впасть назад, в состояние ребенка, рая, вернуться в то состояние, в котором еще не существовало вопроса греха, а существовала просто здоровая жизнь… как средство исцеления от мук изоляции, которая, тем не менее, присутствует сама по себе в идее человечности, через которую мы должны пройти до конца». (Карстен Хэррис, “In a Strange Land. An Exploration of Nihilism”).

Свобода Камю становится идентичной спонтанности жизни как таковой, как единственной и последней ценности. Утверждение жизни в ее бесконечной спонтанности становится предпочтительно уму как таковому, который воспринимается как ограничительный.

Хайдеггер говорит, что полноту бытия (жизни) как непрерывный поток нельзя измельчать или рассекать в рефлексии, в уме, иначе она теряет свой смысл… Желание освободиться от пут разума таит в себе опасность, что хтонические силы в человеке возьмут верх, приведут к анархии, к хаосу 116.

От антиискусства к искусству

Качество «реди-мейдов» Дюшана кроется в их мысленной концепции и выводах, которые можно было бы из нее извлечь. Эти произведения не являются, как он всегда подчеркивал, искусством, они – произведения А-искусства, результаты мыслительного, а не чувственного опыта. То есть их смысл состоит в познании этого опыта, в том, что к нему ведет, и в познании пути, по которому он поведет дальше.

Но в той мере, в какой нигилизм нашего времени показывает себя неизбежным как в жизни, так и в искусстве, в той мере, в какой мы его признаем как неминуемую составную часть загнанной в тупик цивилизации – в той же мере выигрывает в своем значении противостоящее ему мировоззрение и взгляд на жизнь.

Экзистенциализм порвал со всяким видом прочувствованного созерцания мира и собственного Я. Единственное, что остается, это зеркало, в котором больше ничего не отражается, кроме изолированного «Я». Эта работа по расчистке была проделана средствами мысли и опыта научной эры, когда естественные науки как метод познания оставались непоколебимы, словно якорь в Ничто. Когда все моральные и этические ценности были отменены, вся надежда была на этот якорь.

Примечательно, что сам Дюшан, нигилист искусства, и дал этой надежде выражение и форму: искать чудесное не в случайности, а в точном знании, в научной игре.

«Большое стекло» (La mariée mise a nue par ses Célibataires, même) 117 (см. илл. 38), которое принято считать главным произведением Дюшана, был начат в его ателье на Верхнем Бродвее в Нью-Йорке и закончен там около 1918 г. Чтобы придать определенной части витража качество живописи, он дал нью-йоркской пыли осесть на нее. Кто знает Нью-Йорк, сможет это оценить. Полтора года огромное стекло пролежало на деревянных козлах в ателье, так что пыль, проникавшая через окна, выходящие на Бродвей, оседала на него 118. Затем Дюшан тщательно очистил стекло (после того, как Ман Рэй его сфотографировал)… за исключением конусов, на которых он закрепил пыль при помощи фиксатора (см. илл. 37). Таким образом эти части картины получили желтоватый оттенок и намеренный нюанс, который отличался от остального витража.

Марсель Дюшан. Эскиз к «Большому стеклу». 1913–1914

Ведь он еще художник, а вовсе не А– или антихудожник, и играет со случайностью, пусть и используя совершенно непривычные приемы искусства. Но гораздо значительнее, чем этот технический трюк, крайняя концентрация Дюшана на математической правильности форм и фигур своего произведения, сложные расчеты, которые он провел, и желание предоставить этим расчетам роль в формировании смысла его творения (который все-таки, в силу его природы, лежит на эмоциональном уровне).

Доказать усилия поможет маленькая коллекция чертежей, в которых Дюшан просчитывал каждую деталь так, будто речь шла о конструкции самолета или космического аппарата. Здесь роль музы играет не случайность, а антислучайность: мыслящая, расчетливая воля. Только то, что поддается измерению, поставляет единственную реальность в этом мире, лишенном этических ценностей.

После того, как Дюшан наконец счел витраж законченным (см. илл. 38), его повезли на выставку в Бруклин. При транспортировке стекло разбилось так, что волосяные трещинки испещрили всю картину. Мифу угодно представить дело так, будто Дюшан перед этим видел во сне, что трещинки разойдутся по стеклу именно таким образом! Дюшан – по его жизни, опыту и внешнему облику – очень подходит на роль мифического художника). Несомненно, остается фактом, что он принял случайность разлома в качестве завершающего мазка и в 1923 г. объявил произведение «законченным». Оно представляет собой своего рода лебединую песню художника Дюшана…

Ибо после 1921 г. (или 1923?) 119 он отвернулся от искусства и обратился к шахматной игре.

Однако не вполне верно, что он завершил свою художественную карьеру этим большим витражом. Я даже думаю, что свои самые плодотворные работы он создал после этого.

Машина приобрела у Дюшана совершенно новый аспект. От «Кофемолки» к «Шоколадомолке», до своего большого «витража» “La Fiancée” 120 и затем после 1920 г. он всё дальше углублялся в тему «стеклянной машины», в которой вращаются изолированные круговые сегменты, вызывая оптический эффект трехмерных кругов и спиралей (см. илл. 34). В 1925 г. и еще раз в 1936 г. он набросал эскизы множества таких дисков, которые, если их привести в движение, создают оптические иллюзии и ставят философски-визуальные проблемы. Первые «стеклянные машины» он обыграл в 1926 г. в своем фильме “Anémic-Cinéma” 121 (см. илл. 43). В 1936 г. серию сходных экспериментов он назвал рото-рельефами (которые я показал в многообразном движении в одном эпизоде «Снов на продажу» (“Dreams that money can buy”). Как и его подвижные диски, рото-рельефы тоже выполняют простые круги, но вращаются при этом вокруг разных центров. Стоит привести их в движение – и странным образом возникают трехмерные тела.

Итак, научный ум и художественные средства были задействованы здесь вместе, чтобы осуществить художественно оформленное выражение как синтез научного и художественного поиска. Искусство-эрос в соединении с наукой!? Познание и волнение чувств в новой форме! Искусство?

Марсель Дюшан. “Anémic-Cinéma”. 1926 (воспроизведение вкладки с роторельефом со словами: «С Рроз Селяви мы избегаем избиенья эскимосов своим искусным экивоком в их искрометный глаз раскосый» из ж. «391». № 18. 1924)

Был ли этот эстетически-научный эксперимент действительно плодотворным, показывает сегодняшний день. В Милане я недавно видел выставку группы молодых художников, которые присылали свои работы как Группа N из Падуи (см. илл. 40, 41), как Группа Т из Милана, как “Groupe de recherché visuelle” из Франции 122, а также из Испании и Германии; эти работы касались как раз научно-художественных проблем. Затем я встретил в Падуе членов Группы N, с полдюжины молодых художников, которые сообща занимались такими же проблемами: наука в искусстве, переживание искусства средствами науки: «Мы не верим в искусство, которое стоит вне мира познания, где мы живем. Мировоззрение и миро-объяснение только через микроскоп разума – этого сегодня стало недостаточно. Вот где искусство могло бы оперативно содействовать науке в постижении картины мира». И: «Мы ищем, как расширить психо-физиологические способности зрения, человеческого глаза. Мы в поиске не персонального выражения, а элементов нового языка, который идет в ногу с наукой, ибо наука сегодня – одна из немногих ценностей, в которых мы уверены».

Разве это звучит не сходно с тем, что Эггелинг и я предполагали в 1918/20 гг. в наших исследованиях и планах? И разве это не связывает эстетически-научные произведения Дюшана с поиском молодого поколения?

Никто не знает, какое направление примет искусство на перепутье наших дней. Но нет сомнений, что и опыты Дюшана будут подхвачены новой генерацией, с оптимизмом, убеждением и в духе нового гуманизма искусства.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?