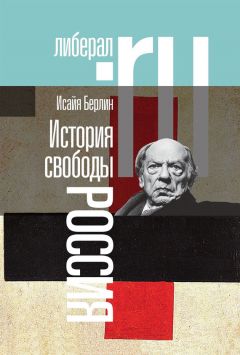

Текст книги "История свободы. Россия"

Автор книги: Исайя Берлин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Встречи с русскими писателями[379]379

Впервые: Slavica Hierosalimitana. 1981. 5/6. Благодарим издательство «The Magnes Press» за любезное разрешение републиковать это эссе в том переводе, который был авторизован И. Берлиным.

[Закрыть]

(1945 и 1956)[380]380

Я считаю своим долгом выразить глубокую благодарность г-же Аманде Хэйт, д-ру Георгию Каткову, д-ру Эйлин Келли, д-ру Робину Милиер-Галланду, проф. Дмитрию Оболенскому, г-ну Питеру Оппенгеймеру, г-же Жозефине Пастернак, г-же Лидии Пастернак-Слэйтер, г-ну Джону Симмонсу, г-же Патриции Утехиной и в особенности моей жене. Все эти лица любезно согласились прочесть первый вариант этой статьи. Почти все их заметки и указания мною учтены и оказались весьма полезными. Разумеется, за все возможные недостатки несу ответственность лишь я один.

[Закрыть] [381]381

«Meetings with the Russian Writers in 1945 and 1956» © Isaiah Berlin 1980

[Закрыть]

Всякая попытка связных мемуаров – это фальшивка. Ни одна человеческая память не устроена так, чтобы помнить все подряд. Письма и дневники часто оказываются плохими помощниками.

Анна Ахматова[382]382

Цит. по: Мандрыкина Л.А. Ненаписанная книга: Листки из дневника А.А. Ахматовой // Книги. Архивы. Автографы. М., 1973. С. 57–76. Цитату см. на с. 75. Статья Мандрыкиной основывается на материалах из архива А.А. Ахматовой в Государственной публичной библиотеке (Ф. 1073. № 47–69). Цитата взята из листа 2, № 47.

[Закрыть]

I

Летом 1945 года я был временным сотрудником британского посольства в Вашингтоне. В один прекрасный день мне сообщили, что на несколько месяцев меня переводят в распоряжение нашего посольства в Москве. Там не хватало людей, и было решено, что, поскольку я владею русским языком и у меня была возможность на Сан-Францисской конференции (и еще задолго до нее) кое-что узнать об официальном и неофициальном отношении американцев к Советскому Союзу, я смогу оказать помощь в работе посольства. Предполагалось, что я пробуду в таком качестве до Нового года, а там высвободится для работы в Москве какой-нибудь более профессиональный дипломат.

Война окончилась. Потсдамская конференция не привела к открытому разрыву между победоносными союзниками. Несмотря на мрачные предчувствия в некоторых кругах на Западе, общее настроение в официальных сферах Вашингтона и Лондона было осторожно оптимистическое, а широкая публика и пресса и вовсе полны были надежд и даже энтузиазма. Так исключительна была храбрость, проявленная советскими людьми на войне с Гитлером, столь ужасающи принесенные ими жертвы, что колоссальная волна симпатии к России, поднявшаяся в середине 1945 года, заставила замолчать многих критиков советской системы и ее методов. Повсюду было заметно горячее стремление к взаимному пониманию и сотрудничеству во всем. Я выехал в Москву как раз в разгар этого периода добрых чувств, которые, если верить рассказам, равно царили в Советском Союзе и в Англии.

Не был я в России с 1919 года, когда наша семья уехала оттуда. Мне было тогда 10 лет. Москвы я не видел никогда. Я приехал в Москву ранней осенью, получил в свое веденье стол в посольской канцелярии и окунулся в текущие мелочи. Хотя я и являлся в посольство на работу каждое утро, мои обязанности (единственные, кстати, возложенные на меня) – чтение, резюмирование и комментирование советской прессы – были, по правде сказать, не слишком обременительными. По сравнению с западной, содержание советской периодики было до крайности одноцветным, повторяющимся, наперед предсказуемым – везде, во всех газетах, одно и то же: и факты те же, и пропаганда та же. В результате у меня оставалось много свободного времени. Я ходил в музеи и театры, посещал исторические достопримечательности и архитектурные памятники, заходил в книжные лавки, праздно бродил по улицам. Но только, в отличие от других иностранцев, во всяком случае тех из них, кто, как и я, приехал с Запада и не был коммунистом, я мог считать, что мне необычайно повезло: я познакомился с целым рядом советских писателей, среди которых были, по крайней мере, двое, отмеченных печатью исключительной гениальности[383]383

Я никогда не вел дневника, и в этих заметках опирался на то, что помнил непосредственно во время работы над настоящим текстом, или на то, что, как мне помнилось, я хранил в памяти в течение последних тридцати с лишним лет и не раз рассказывал друзьям. Я слишком хорошо знаю, что память, во всяком случае, моя память, – не всегда надежный свидетель событий и фактов. В особенности это касается разговоров, которые я иногда пытаюсь здесь приводить дословно. Могу лишь сказать, что я записал все факты в точности так, как я их помню. Я буду рад любым документальным или иным свидетельствам, в свете которых настоящее изложение сможет быть дополнено или исправлено.

[Закрыть].

Прежде чем приступить к рассказу о моих встречах с ними, я хочу вкратце описать исторический фон литературной и художественной обстановки в Москве и Ленинграде, как она предстала передо мной за те пятнадцать недель, что я провел в Советском Союзе.

Великолепное цветение русской поэзии, начавшееся в 90-е годы прошлого века; смелые, исполненные творческого духа, многочисленные, оказавшие огромное влияние художественные эксперименты начала ХХ века, главные течения внутри новых движений – символизма, постимпрессионизма, кубизма, беспредметности, экспрессионизма, футуризма, супрематизма и конструктивизма в живописи и скульптуре, их всевозможные разветвления и слияния в области литературы, равно как и акмеизм, эго– и кубофутуризм, имажинизм и «заумь» в поэзии, реализм и антиреализм в театре и балете – вся эта гигантская амальгама не только не потускнела за годы войны и революции, но продолжала черпать жизненные силы и вдохновение в видениях нового мира.

Несмотря на консервативные художественные вкусы большинства коммунистических вождей, вначале все, что могло быть истолковано как «пощечина общественному вкусу» буржуазии, в принципе одобрялось и поощрялось. Это открыло дорогу потоку взволнованных манифестов и вызвало к жизни множество дерзких, спорных и часто очень талантливых экспериментов во всех областях искусства и критики, что впоследствии оказало мощное воздействие на Запад. На Западе стали широко известны имена наиболее оригинальных среди тех поэтов, чье творчество пережило революцию: Александр Блок, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Валерий Брюсов, и более молодых – Маяковский, Пастернак, Велимир Хлебников, Осип Мандельштам, Анна Ахматова; среди художников – Бенуа, Рерих, Сомов, Бакст, Ларионов, Гончарова, Кандинский, Шагал, Сутин, Клюн, Малевич, Татлин, Лисицкий, среди скульпторов – Архипенко, Габо, Певзнер, Липшиц, Цадкин; среди режиссеров – Мейерхольд, Вахтангов, Таиров, Эйзенштейн, Пудовкин; среди беллетристов – Алексей Толстой, Бабель, Пильняк. Это не были отдельные, изолированные горные вершины – их окружали предгорья.

В 20-е годы в России шло настоящее художественное возрождение, отличное по своей сути от всего, что было в художественной жизни других стран. Происходил интенсивный духовный обмен между прозаиками, поэтами, художниками, литературоведами, историками, учеными. В результате была создана необыкновенно живая и плодотворная культура – необычайный взлет в европейской цивилизации.

Говоря попросту, все это было слишком хорошо, чтобы долго длиться. Разрушения, вызванные мировой войной и последовавшей за ней гражданской, – голод, систематическое уничтожение людей и учреждений, предпринятое диктатурой, – все это имело свои политические последствия и привело к созданию такого климата, в котором поэты и художники уже не могли творить свободно. После периода относительного послабления в годы НЭПа марксистская ортодоксия усилилась настолько, что смогла бросить вызов этой революционной деятельности, а в конце 20-х годов и окончательно подавить ее малейшие проявления. Было провозглашено коллективистское пролетарское искусство; литературный критик Авербах возглавил группу марксистских зелотов, которая резко выступила против всего, что могло подходить под ярлыки индивидуалистической распущенности, или формализма, или декадентского эстетства, или преклонения перед Западом, или сопротивления социалистическому коллективизму. Начались преследования и чистки; однако, поскольку далеко не всегда можно было предсказать, какая именно из борющихся сторон одержит победу, в литературной жизни какое-то время царила взволнованная атмосфера некоего жуткого ажиотажа. В конце концов в начале 30-х годов Сталин решил покончить со всеми этими политико-литературными распрями, которые он, по всей вероятности, считал чистой тратой сил и времени. Левых зелотов ликвидировали. Не слыхать больше было ни о пролетарской культуре, ни о коллективном творчестве и критике, ни, тем более, о неконформистской оппозиции им.

В 1934 году партия через посредство только что созданного Союза советских писателей взяла в свои руки непосредственное управление литературой. Все застыло на мертвой точке: повсюду воцарилась официальная линия, насаждаемая государством; больше не было споров; ничто более не смущало умы. Задачи теперь были технические, воспитательные. Нужно было догнать врага – капиталистический мир – по производственным достижениям и перегнать его. Если из темной массы неграмотных рабочих и крестьян предстояло выковать непобедимое в военном и техническом смысле современное государство, то нельзя было медлить ни минуты; новый революционный порядок был окружен врагами, твердо решившими его уничтожить; бдительность на политическом фронте поглощала все время: его не оставалось ни для высокой культуры, ни для споров, ни для заботы о гражданских свободах и основных правах человека. Музыку заказывала учрежденная власть: писатели и художники, важность которых никогда не оспаривалась и не отрицалась, были обязаны плясать под эту музыку. Некоторые смирились, некоторые не подчинились – в той или иной степени; для одних государственная опека была в тягость, другие приняли и даже приветствовали ее, убеждая друг друга и самих себя, что тем самым они приобретают положение, которого лишены их собратья на мещанском и индифферентном Западе.

В 1932 году появились кое-какие симптомы послабления, которое, однако, не наступило. А еще через несколько лет наступил последний ужас: репрессии, последовавшие за убийством Кирова в 1934 году, и пресловутые показательные политические процессы возвестили о начале Великой Чистки; кульминацией ее была ежовщина – террор 1937–1938 годов, остервенелое уничтожение, без смысла и без разбора, отдельных людей, социальных слоев, а потом и целых народов. До тех пор пока был жив Горький, чей престиж в партии и народе был огромен, само его существование, по-видимому, оказывало некоторое смягчающее влияние. Маяковский, чья известность и репутация глашатая Революции почти равнялись горьковским, покончил самоубийством в 1930 году, Горький умер шесть лет спустя. Вскоре после этого были арестованы и умерщвлены Мейерхольд, Мандельштам, Бабель, Пильняк, Клюев, критик Д. Святополк-Мирский, грузинские поэты Яшвили и Табидзе, – я упомянул только самых известных. Несколько лет спустя, в 1941 году, покончила самоубийством Марина Цветаева, незадолго до этого вернувшаяся из Парижа. Доносительство и лжесвидетельство превзошли все прежние самооговоры и признания, пресмыкательство и явное сотрудничество с властью обычно не спасали намеченных к уничтожению. У всех остальных это время оставило о себе мучительные, унизительные воспоминания, от которых многим пережившим террор никогда не суждено было полностью освободиться.

Самыми аутентичными и беспощадными свидетельствами о жизни интеллигенции в эту кровавую эпоху, не первую и, возможно, не последнюю в истории России, являются мемуары Н.Я. Мандельштам и Л.К. Чуковской и в другом жанре поэтический цикл Ахматовой «Реквием». Число уничтоженных и сосланных писателей и художников было так велико, что русская литература, искусство и мысль в 1939 году напоминали город после бомбежки, где два-три почти нетронутых великолепных дворца одиноко возвышаются над разрушенными, покинутыми кварталами. В конце концов Сталин приостановил страшные проскрипции; наступила передышка; снова оказались в почете классики XIX века; улицам были возвращены их прежние названия вместо революционных переименований. Этот период был как бы началом выздоровления тяжелобольного: ничем заметным в области художественного творчества и критики он не был отмечен.

Началось немецкое вторжение в Россию, и картина вновь изменилась. Те немногие крупные писатели, которые пережили Великую Чистку и не потеряли человеческого облика, со всей страстью откликнулись на всеобщий прилив патриотизма. В какой-то мере в литературу вернулась правда: военные стихи рождались из глубокого чувства, и не только у Пастернака и Ахматовой. В те дни все русские люди были захвачены волной народного единения, кошмар чисток отступил на задний план перед трагическим и одновременно вдохновляющим и освобождающим чувством патриотического сопротивления врагу и готовности к героическому самопожертвованию. Писатели, старые и молодые, которые смогли выразить это всенародное чувство, а в особенности те из них, в ком билась жилка подлинной поэзии, стали предметом поклонения, как никогда прежде. Наблюдалось поразительное явление: поэты, бывшие в опале у властей и поэтому печатавшиеся редко и малыми тиражами, начали получать солдатские письма с фронта, в которых зачастую цитировались их наименее политические, наиболее личные стихи. Я слышал, что стихи Блока, Брюсова, Сологуба, Есенина, Цветаевой, Маяковского широко читали, учили наизусть и цитировали солдаты и офицеры, и даже политруки. Ахматова и Пастернак, много лет прожившие в своего рода внутренней эмиграции, получали множество этих фронтовых писем с цитатами не только из опубликованных стихов, но и из неопубликованных, ходивших по рукам в списках. Многие просили автографы, подтверждения подлинности текстов, мнения автора по тому или иному вопросу.

В конце концов это произвело впечатление на некоторых партийных вождей. Бюрократы от литературы сообразили, что такие писатели ценны как патриотические голоса, и, может статься, государству придется когда-нибудь ими гордиться. Как следствие этого укрепились престиж и общественное положение поэтов.

В первые послевоенные годы (и, в сущности, вплоть до последних дней своей жизни) наиболее уважаемые представители старого поколения писателей очутились в довольно странном положении: читатели их обожали, а власти относились к ним с полупочтительной, полунедоверчивой терпимостью. Это был маленький, все уменьшавшийся Парнас, поддерживавшийся лишь любовью и обожанием молодежи. Публичные чтения поэтами своих стихов, восторженное декламирование поэзии наизусть на всевозможных вечеринках и встречах – все это было достаточно распространено в России еще до революции. Новым было то, о чем мне рассказывали и Пастернак и Ахматова: им приходилось читать свои стихи перед огромными аудиториями в до отказа набитых залах, и всякий раз, когда то или иное слово ускользало из памяти и происходила запинка, десятки слушателей мгновенно подсказывали забытое, будь то из уже опубликованного или из еще не опубликованного, то есть недоступного широкой публике. Конечно, нет такого поэта, которого бы не тронула и не укрепила эта неподдельнейшая дань признания; они знали, что их положение поистине уникально, что поэты на Западе могут, пожалуй, завидовать такому всепоглощающему вниманию. И все-таки, несмотря на постоянно ощущаемый всеми русскими контраст между их собственным национальным характером, который они сами считают открытым, страстным, непосредственным, – одним словом, между «широкой русской натурой» и сухим, расчетливым, цивилизованным, сдержанным и замысловатым подходом, приписываемым обычно Западу (все это было страшно преувеличено славянофилами и народниками), многие из них искренне верили в существование неисчерпаемой западной культуры, полной разнообразия и свободной творческой индивидуальности, в противоположность монотонной серости повседневной жизни в Советском Союзе, прерываемой лишь внезапными репрессиями. И что бы я ни говорил тогда – более тридцати лет назад, – ничто не могло поколебать этого совершенно незыблемого убеждения.

Так или иначе, в то время знаменитые поэты были в Советском Союзе настоящими героями. Возможно, так обстоит дело и сейчас. Ясно, однако, что громадный рост грамотности заодно с широким распространением книг на многочисленных национальных языках Советского Союза создали настолько восприимчивую к литературе публику, какой, по всей видимости, не было и нет во всем мире. Имеется множество свидетельств тому, что в описываемые годы большинство тех, кто с жадностью читал иностранные шедевры, были склонны считать, что современная жизнь Англии и Франции похожа на жизнь, показанную в романах Диккенса и Бальзака; однако яркость, с которой они представляли себе мир, описанный этими романистами, сила эмоционального и нравственного сопереживания, зачастую детская увлеченность судьбами литературных персонажей казались мне более непосредственными, свежими, неизбитыми и гораздо более образными, чем отклики такого же среднего читателя беллетристики, например, в Англии, Франции или Соединенных Штатах. Русский культ писателя-героя, возникший в начале XIX века, тесно с этим связан. Не знаю, как обстоит дело сейчас – может быть, все совсем иначе, могу лишь свидетельствовать, что осенью 1945 года толпы в книжных магазинах с полупустыми полками, живой интерес и даже энтузиазм к литературе, заметный и у продавцов и служащих этих магазинов, тот факт, что даже «Правда» и «Известия» распродавались в несколько минут после того, как появлялись в киосках, – все это говорило о таком интеллектуальном голоде, подобного которому не найти было нигде. Жесткая цензура, которая, наряду с массой всего остального, запрещала порнографию, макулатуру и низкопробные детективы того пошиба, что заполняют вокзальные прилавки на Западе, способствовала тому, что восприятие советских читателей и зрителей стало чище, непосредственнее и наивнее, чем наше; я замечал, как на представлениях пьес Шекспира, или Шеридана, или Грибоедова зрители, многие из которых были явно из деревни, склонны были реагировать на действия актеров на сцене или на строки, произносимые ими – например, рифмованные двустишия в «Горе от ума» Грибоедова, – громкими выражениями одобрения или неодобрения; возбуждение в зале было иногда очень сильным, оно казалось, на взгляд западного туриста, и необычным, и трогательным. Эта аудитория, может быть, не очень сильно отличалась от той, для которой писали Еврипид и Шекспир; когда мои соседи по театральным креслам обращались ко мне, казалось, что они воспринимали действие драмы острым и неиспорченным взглядом чутких подростков, этой идеальной публики классиков – драматургов, прозаиков и поэтов. Может быть, именно из-за отсутствия подобного широкого отклика некоторые авангардистские произведения на Западе выглядят порой манерными, искусственными и непонятными. Это же делает менее непонятным тот приговор большей части современной литературы и искусства, который был вынесен Толстым, каким бы ни был он огульным, догматичным и произвольным. Меня поражал этот контраст между необычайной восприимчивостью советского читателя, его интересом, критическим или некритичным, ко всему, что кажется подлинным, новым или просто правдивым, и той жвачкой, которой его снабжали государственно-централизованным образом. Я ожидал найти гораздо больше бесцветного, унылого конформизма на всех уровнях. На уровне официальном, среди критиков и рецензентов, это так и было, но не среди тех, с кем я говорил в театрах и кино, на лекциях, футбольных матчах, в поездах, трамваях и книжных лавках.

Перед отъездом в Москву в числе прочих советов и напутствий от английских дипломатов, служивших там, мне было сказано, что встреч с советскими людьми трудно добиться. Мне рассказали, что на официальных дипломатических приемах можно встретить некоторое количество тщательно отобранных высших чиновников, и они в основном повторяют партийную линию и избегают реальных контактов с иностранцами, по крайней мере из стран Запада; на таких приемах иногда разрешают присутствовать артистам балета и актерам, потому что они считаются самыми простодушными и наименее интеллектуальными среди людей искусства, а потому наименее подверженными опасности воспринять еретические идеи или выболтать какие-то тайны.

Короче, у меня заранее создалось впечатление, что независимо от языкового барьера, из-за всеобщего страха перед контактами с иностранцами, особенно гражданами капиталистических стран, и из-за специальных инструкций для членов Коммунистической партии, обязывающих их воздерживаться от таких контактов, все западные посольства находятся в культурной изоляции. Дипломаты и большинство журналистов и других иностранцев обитают как бы в зверинце с сообщающимися между собой клетками, однако отгороженном от всего остального мира высоким забором.

Я нашел это предварительное свое впечатление по большей части верным, но не в такой степени, как мне заранее казалось. За мое краткое пребывание в России я встречался не только с тщательно вымуштрованным штатом балетных танцоров и литературных чиновников, которые присутствовали на всех приемах, но и с подлинно талантливыми писателями, музыкантами и режиссерами, и среди них – с двумя великими поэтами. Один из них был тот человек, которого я хотел увидеть больше всех, – Борис Леонидович Пастернак, стихи и проза которого меня глубоко восхищали.

Я не мог заставить себя искать знакомства с ним без предлога, хотя бы самого прозрачного. К счастью, я был знаком с его сестрами, которые жили тогда и, я счастлив сообщить, поныне живут в Оксфорде, и одна из них попросила меня взять с собой пару башмаков для ее брата-поэта. Теперь у меня появился повод, и я был очень за него благодарен.

Я приехал в Москву как раз вовремя, чтобы присутствовать на обеде, устроенном британским посольством в честь годовщины своего русскоязычного издания «Британский союзник». На обед были приглашены и советские литераторы. Почетным гостем был Дж. Б. Пристли, тогда считавшийся у советских властей верным другом; его книги широко переводились, и, насколько я помню, в Москве тогда шли две его пьесы. В тот вечер Пристли был явно не в духе; я думаю, что его затаскали по колхозам и фабрикам, – он говорил мне, что, хотя его принимали очень хорошо, он находил эти официальные поездки по большей части невообразимо скучными; вдобавок его гонорары задерживались, разговоры через переводчика выходили ужасно натянутыми – короче, он был недоволен, страшно устал и хотел спать – так, по крайней мере, думал его гид, переводчик из британского посольства, который сообщил мне все это шепотом; он вызвался проводить почетного гостя в гостиницу и попросил, не смог ли бы я постараться заполнить брешь в разговоре, образовавшуюся в результате ухода мистера Пристли.

Я с готовностью согласился и очутился между знаменитым режиссером Александром Яковлевичем Таировым и не менее известным историком литературы, критиком, переводчиком и талантливым детским поэтом Корнеем Ивановичем Чуковским. Напротив меня сидел самый прославленный из всех советских кинорежиссеров Сергей Эйзенштейн. Он казался несколько подавленным; причину этого, как я позднее узнал, не нужно было далеко искать[384]384

Незадолго до нашей встречи Эйзенштейн получил строгий выговор от Сталина, которому показали вторую серию «Ивана Грозного». Как я узнал, он выразил свое неудовольствие в связи с тем, что в фильме царь Иван (с которым Сталин, возможно, до некоторой степени отождествлял самого себя) был показан как психически неуравновешенный молодой властитель, глубоко потрясенный раскрытием предательства и заговора со стороны бояр и разрываемый внутренними муками, когда ему приходится прибегнуть к жестоким преследованиям своих врагов, чтобы спасти государство и собственную жизнь. Все это превращало его в одинокого, мрачного и маниакально подозрительного тирана, в то время как он вел свое царство на вершину величия.

[Закрыть]. Я спросил его, какие годы в своей жизни он больше всего любит вспоминать. Он ответил, что, без сомнения, в его жизни как художника и в жизни многих других самым лучшим временем были первые послереволюционные годы. То было время, сказал он с легким оттенком грусти, когда можно было безнаказанно творить вещи чудесно-дикие. С особенным удовольствием он вспоминал, как в начале 1920-х годов в одном московском театре в зрительный зал выпустили поросят, намазанных жиром; зрители в ужасе вскочили на кресла, люди кричали, поросята визжали. «Это было именно то, чего требовал наш сюрреалистический спектакль. Большинство из нас, кто работал в те годы, были счастливы, что мы живем и работаем именно тогда. Мы были молоды, дерзки и полны идей; неважно было, кто ты – марксист, формалист, футурист, писатель, живописец, музыкант, – все мы сходились и расходились, иногда очень резко, и стимулировали друг друга; мы в самом деле дико забавлялись и к тому же кое-что создавали». Таиров говорил то же самое. И он с ностальгией рассказывал об экспериментальном театре 20-х годов, о том, какими гениями были и Вахтангов, и Мейерхольд, каким смелым и ярким было рано оборвавшееся русское модернистское движение, которое, на его взгляд, было гораздо интереснее всего достигнутого на сцене Пискатором, Брехтом и Гордоном Крэгом. Я спросил его, почему движение прекратилось. «Все меняется, – сказал он, – но это было замечательное время; не по вкусу Станиславскому или Немировичу, но совершенно замечательное». Он считал, что теперешним артистам МХАТа не хватает образованности, чтобы понять, какими должны быть на самом деле чеховские персонажи: их общественное положение, отношение к вещам, манеры, произношение, вся их культура, взгляды, привычки – все это закрытая книга для подрастающих сегодня молодых актеров. Никто не понимал этого лучше вдовы Чехова, Ольги Книппер, и, конечно, самого Станиславского. Крупнейший актер, оставшийся от той эпохи и доживший до наших дней, это несравненный, но быстро стареющий Качалов. Скоро он уйдет со сцены – что будет тогда, возможно ли, чтоб появилось нечто новое – сейчас, когда модернизма больше не существует, а натурализм разлагается? Он сомневался. «Несколько минут назад я сказал вам: «Все меняется», но в то же время все остается по-старому, а это еще хуже», – и он впал в мрачное молчание. Таиров оказался прав в обоих случаях. Качалов действительно был лучшим актером, какого я видел в своей жизни. Когда он выходил на сцену в роли Гаева в чеховской пьесе «Вишневый сад» (в первоначальной постановке он играл студента), то буквально зачаровывал публику, да и другие актеры глаз не могли от него отвести; красота его голоса, обаяние и выразительность движений были таковы, что хотелось смотреть на него и слушать его без конца; это, может быть, нарушало равновесие спектакля, но игра Качалова в тот вечер – как танец Улановой в «Золушке» Прокофьева, которую я смотрел месяц спустя, как за много лет до того пение Шаляпина в «Борисе Годунове» – осталась у меня в памяти как предел совершенства, как мерка, которой я мерил все виденное с тех пор. Мне и сейчас кажется, что по силе сценической выразительности эти русские артисты не имели себе равных в ХХ веке.

Мой сосед справа, Корней Чуковский, с редким остроумием и обаянием рассказывал о писателях, русских и английских. Он сказал, что почетный гость был с ним очень сух и краток, и это напомнило ему приезд в Россию американской журналистки Дороти Томпсон. Она приехала с мужем, писателем Синклером Льюисом, чья известность в России в 30-е годы была очень велика. «Несколько нас пришли к нему в гостиницу – мы хотели сказать ему, что означали для нас его замечательные романы. Он сидел к нам спиной, печатал себе на машинке и ни разу не обернулся, чтобы посмотреть на нас, и не произнес ни единого слова. В этом было даже известное величие». Я постарался уверить его, что его собственные произведения читаются и вызывают восхищение знатоков русской литературы в англоязычных странах – в частности, Мориса Бауры (который в своих мемуарах рассказывает о том, как он встречался с Чуковским во время Первой мировой войны) или Оливера Эльтона – единственных в то время знакомых мне лично английских писателей, интересовавшихся русской литературой.

Чуковский рассказал мне о своих двух поездках в Англию – первый раз в начале века, когда он был очень беден и за пару шиллингов брался за случайные заработки. Он выучил английский язык, читая «Прошлое и настоящее» и «Sartor Resartus» Карлейля. Последнюю книгу он купил за один пенни, и тут же при мне извлек ее у себя из жилетного кармана. В те дни, по его словам, он был завсегдатаем Лавки стихов, чей знаменитый хозяин, поэт Гарольд Монро, подружился с ним и познакомил его с разными английскими литераторами – в их числе с другом Оскара Уайльда Робертом Россом, о котором Чуковский сохранил добрую память. Он сказал, что в Англии чувствовал себя свободно только в Лавке стихов – и нигде больше. Как Герцена, его восхищали и забавляли общественное устройство и манеры англичан, но, как и Герцен, он не приобрел себе среди них друзей. Он любил Троллопа: «Какие чудесные попы, очаровательные, чудаковатые – здесь, в старой России, не было ничего подобного, здесь они погрязли в лени, глупости и жадности. Это были жалкие люди. Теперешние – после революции у них была тяжелая жизнь – гораздо лучше, они, по крайней мере, умеют писать и читать, среди них есть очень честные и порядочные люди. Но вы никогда не встретитесь с нашими попами – зачем вам? Я уверен, что английские священники все еще прелестнейшие люди в мире». Потом он рассказал мне о своем втором посещении Англии, во время Первой мировой войны, когда он приезжал с группой русских журналистов, чтобы подготовить отчет об участии Англии в войне. Их принимал лорд Дарби, с которым у него было мало общего. Он пригласил их к себе в Ноуэли на уикенд. Чуковский рассказал об этом чрезвычайно забавно и без излишней почтительности.

Чуковский был выдающимся, очень известным писателем, составившим себе имя еще до революции. Он был левым и приветствовал революцию. Как все сколько-нибудь независимо мыслящие интеллигенты, он вынес свою долю гонений со стороны советской власти. Существует целый ряд способов не сойти с ума в условиях деспотизма. Он достиг этого своего рода ироническим отстранением от общественной жизни, осторожным поведением и незаурядным стоицизмом. Решение ограничить себя относительно тихой заводью русской и английской литературы XIX века, детскими стихами и переводами, быть может, спасло его и его родных от страшной судьбы, постигнувшей некоторых самых близких его друзей. Он сообщил мне, что у него есть одно всепоглощающее желание; если бы я удовлетворил его, он в ответ сделал бы для меня все что угодно – или почти все: он мечтал прочесть автобиографию Троллопа. Его приятельница Айви Литвинова (жена Максима Литвинова, бывшего министра иностранных дел и посла в Соединенных Штатах, который теперь жил в Москве) не могла найти свой экземпляр и считала, что заказать книгу в Англии может быть небезопасно, потому что на любые контакты с заграницей смотрели крайне подозрительно. Не мог бы я достать ему эту книгу? Через несколько месяцев я смог исполнить его просьбу, и он был в восторге. Я сказал, что я, в свою очередь, больше всего в жизни хочу познакомиться с Борисом Пастернаком, – он жил в писательском поселке Переделкино, где у Чуковского тоже была дача. Чуковский сказал, что он глубоко восхищается стихами Пастернака, однако в личном плане, хотя он его и любил, в их отношениях были подъемы и спады: его интерес к гражданской поэзии – Некрасову и писателям-народникам конца XIX века – всегда раздражал Пастернака, чистого поэта, внутренне несозвучного советскому режиму и в особенности брезгливо относившегося к современной, идеологически «ангажированной» литературе. Тем не менее в то время он был с ним в хороших отношениях, обещал устроить встречу и дружески пригласил меня в тот же день посетить и его.

Это был, как я скоро понял, поступок смелый, чтоб не сказать безрассудный, – связи с иностранцами, особенно сотрудниками посольств западных стран, которых советские власти и сам Сталин рассматривали всех без исключения как шпионов, ни в малейшей мере не поощрялись. Зная это, я впоследствии (в некоторых случаях слишком поздно) старался быть как можно осторожнее и как можно меньше встречаться с советскими гражданами неофициально: они подвергались огромной опасности; но похоже было, что не все, кто желал познакомиться со мной, представляли себе степень этой опасности. Некоторые понимали, на какой риск они идут, встречаясь со мной, но шли на него, потому что их желание прикоснуться к жизни Запада побеждало все остальное. Другие были менее безрассудны, и, уважая эти обоснованные опасения, я встречался с советскими гражданами меньше, чем хотелось бы, особенно с теми, кто не был в какой-то степени защищен своей известностью на Западе, – я боялся их скомпрометировать. Даже и так, наверное, я невольно повредил невинным людям, с которыми встретился или случайно, или потому, что они уверяли меня, иногда, как выяснилось, ошибочно, что не подвергаются никакой опасности. Когда мне сообщают, какая судьба постигла некоторых из них впоследствии, я чувствую угрызения совести и виню себя, что не противостоял искушению познакомиться с ними – самыми чистосердечными, восхитительными, отзывчивыми, трогательными людьми, которые встретились мне в жизни. Обладающие живостью ума, поразительной в тех условиях, снедаемые ненасытным любопытством к жизни за пределами их страны, они стремились установить чисто человеческие отношения с гостем из внешнего мира, который говорил на их языке и, как им казалось, понимал их и был ими понят. Мне не известно ни одного случая тюремного заключения или чего-нибудь худшего, но я знаю о случаях травли и преследований, которые могли быть отчасти результатом встреч со мной. Трудно сказать, потому что часто жертвы так никогда и не узнали, за что их наказывали. Можно только надеяться, что у переживших эту эпоху не осталось горького чувства к заграничным гостям, которые по незнанию или, быть может, по невниманию могли нанести им вред.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?