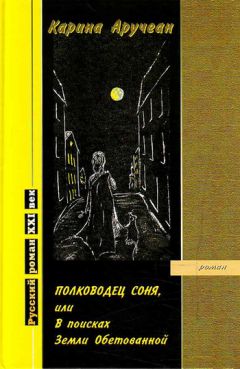

Текст книги "Полководец Соня, или В поисках Земли Обетованной"

Автор книги: Карина Аручеан

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

Но в утомлённом сознании опять закачался жёлтый абажур с кистями над круглым дубовым столом, за которым собралась его большая дружная семья. Все замолкли, ожидая, что он сделает.

Из тяжёлых рам смотрели выжидательно дедушки и бабушки. Смотрели книги из резного книжного шкафа.

А где-то на другом конце города вернувшийся из полёта Карик Пахлавуни играл на рояле Шопена, а у ног его сидел сын Рафка и восхищался большим чудесным отцом, из-под сильных пальцев которого выходят такие волшебные звуки.

Они летели над городом, над морем, залетали в открытые окна бакинских домов. Они взметнули летним сквозняком лёгкие занавески и в отцовской квартире, наполнили комнаты, донеслись до соседей.

Они проникли и сюда, в эту страшную пыточную, разделённую на два сектора мучительного света и спасительной тьмы, коснулись души Адама и замолкли в паузе перед тем, как раскатиться аккордами бурного финала.

Адам увидел, как большие руки друга замерли над клавишами. И вздрогнул. От него – только от него! – зависит, опустятся ли они снова.

Свет, бьющий в глаза, почему-то перестал быть таким мучительным, и тьма другой половины комнаты уже не казалась спасительной. Напротив: яркий свет будто проник в самые потаённые уголки души, высветил главное, что хотела пожрать тьма, прикидываясь спасением.

Раздражённый следователь вошёл в комнату и устало сел в тёмном углу, поигрывая револьвером.

В этот момент Карик опустил руки на клавиши – и Адам соединился с миром, которому принадлежал, на рубеже которого стоял и который призван был защитить.

Теперь он твёрдо знал свою задачу. Он почувствовал себя счастливым и сильным, потому что так много всего любил и так много прекрасных людей любило его.

И Адам… пожалел следователя, который, видно, никогда не знал таких чувств.

Он пожалел следователя и его начальников, которые не любили даже самих себя.

И жалость эта была так огромна, как огромна была заполнившая его любовь.

И вдруг на краю сознания, на грани жизни и смерти зазор между бытием и небытием стал расширяться. Погас бьющий в глаза свет. Ушли боль и страх. И в раскрывшемся пространстве забрезжил другой свет.

И Адам потерял сознание, успев произнести слова, самые нелепые из тех, что слышали стены этой комнаты:

– Простите, я ничего не могу для вас сделать…

Он не видел, как сначала вздрогнул от такой наглости следователь, а потом сник, съёжился, спрятал револьвер и бесцветным голосом устало сказал:

– В камеру.

Падая, Адам задел рукой газету, прикреплённую к шнуру лампы и отгораживающую её от следователя. Газета упала на пол.

И ослепительный свет ринулся в самые тёмные углы комнаты, заполнив собою всё.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Спустя десять лет, теребя телеграмму о рождении второй дочки и, наконец, решившись ехать к семье, Адам вдруг в подробностях, хоть не без внутреннего сопротивления, вспомнил тот эпизод.

Воспоминание пришло как подсказка, как невнятный ответ на немой вопрос: чему он, оторванный от нормального общества зэк со стажем, может научить родившуюся сегодня малышку?

Без ответа на этот вопрос он чувствовал себя беспомощным и не мог найти в себе места для радости – он был до отказа заполнен знаниями, ненужными на свободе.

Он знал, как удваивать количество спичек, аккуратно разрезая продольно каждую из них ржавым краем консервной банки, служившей долгие годы кружкой и миской. Знал, что смешав хлеб с водой, лучше наедаешься, особенно, если ешь эту тюрю медленно.

Он знал, как с наименьшими затратами сил корчевать пни – сначала подрубить каждый со всех сторон, долго выламывая киркой тяжёлые пласты земли вокруг и вросшие в неё узловатые корни, после чего подковырнуть пень и с криком «У-ух!» вывернуть разом. Он знал радость предвкушения момента, когда пни надо будет сжигать – и разгорится на снегу весёлый жаркий костёр, возле которого можно греться, любоваться сполохами, игрой света и тени, красотой рдеющих на белом снегу углей.

Он знал высокую, почти чувственную радость самоотречения, какой никогда не ощущал в долагерной жизни – вероятно, она приходит в экстремальных условиях коллективного выживания. Да и то не ко всем, а к тем, в ком силён извечный инстинкт жизни, ибо жалость к себе лишает сил, а самоотречение прибавляет.

Только полностью забыв о собственной значимости, соединяешься в одно с напарником по работе, с товарищем по нарам. Его начинает питать жизнь твоих мышц и духа – её прибывает и у тебя, как молоко у матери, когда она кормит ребёнка, и пропадает, когда она отнимает дитя от груди. Сердца начинают пульсировать в унисон, ритм движений и дыхания делается общим – и лучше ладится работа, тело наполняется теплом. И душа расправляется – будто ей просторнее в двух существах, чем в одном.

Это всё – особенно последнее! – очень важно. Но что-то ещё есть в его закромах – что-то самое главное! – чему он может и должен её научить. Что? И всплыли в памяти те первые два дня допроса после ареста, которые перевернули всю его жизнь.

Перевернули не потому, что за ними последовали годы тюрем, лагерь, работа до полусмерти. А потому что именно тогда, в момент наивысшего напряжения физических и духовных сил пережив катарсис, обняв мысленно Землю и лучшее на ней, он, маленький человек, преобразился в человечество, навсегда перестав быть одиноким.

Он так не формулировал – он так чувствовал. Он не мог ещё облечь чувство в слова, но уже нащупывал их в попытке понять – для чего и как следовало теперь жить. И впервые с благодарностью подумал о тех двух днях, рискнув предположить: они были даны не случайно, имели смысл и назначение не только в его судьбе.

То, что он обрёл тогда, – не личное достояние. Он должен передать это. И новая дочка дана, чтобы было кому передать. И может быть, может быть, не только ей, а через неё – дальше, дальше… тем, кого он не знает и не узнает никогда.

Что же такое важное обрёл он в той страшной комнате?

Свободу. Да, свободу, как ни парадоксально. Свободу духа и неразрушаемую целостность. Приговорённый к поражению, он победил в битве – что-то главное в нём, составлявшее сердцевину существа, стало могущественным, почти неуязвимым.

Это позволило согласиться с судьбой, принять её, очистило душу от бесплодных сожалений, ненависти, амбиций. И дало силу жить настоящим, а не воспоминаниями о прошлом и мечтами о будущем. Помогло миру, из которого он был вырван, проникнуть за колючую проволоку, где оба мира наложились друг на друга, – и у Адама открылось второе зрение.

Он стал видеть, как прорастала доброта в жестокости, красота в уродстве. Улыбнулся, вспомнив, как пересказывал заскорузлый урка товарищам какой-то роман, млея от волшебных слов из незнакомой красивой жизни:

– Графуня! – вскричал граф, взлетая по мраморной лестнице. – Где мои брульянты?

– Бля буду, не брала, – гордо сказала графуня…

«Несмотря на… всё-таки! – коряво сформулировал Адам ядро своего понимания того самого важного, чему он может и должен научить дочь. – Да, да! Несмотря на… всё-таки!»

С телеграммой в руках он просидел у окна всю ночь. Над унылой плоской равниной, над болотцами с осевшим сереющим снегом, над одинаковыми стоящими в ряд бараками разгоралось солнце. Но оно было не тёплым и близким телу, как в городе его детства и юности, а холодным, далёким. Таким же унылым и равнодушным, как пейзаж, на который опускался мертвенный бессильный свет и, казалось, никак не мог соединиться с землёй. Здесь всё существовало как бы отдельно, не сцеплялось в единый живой мир, не разговаривало друг с другом – возможно, это и рождало в местных людях пресловутое северное немногословие, которое через год-два поражало, как заразная болезнь, даже пришельцев из других, более шумных и горячих краёв.

– Да! Да! Вот главное, вот ключ: несмотря на… всё-таки! – повторял упрямо Адам, глядя на блёклые краски за окном. – Это ключ. Это моё наследство. Только надо суметь передать его. Как я мог не хотеть ехать?!

Наутро Адам дал телеграмму Эве, попросил назвать девочку Софией и засобирался в дорогу.

И только решил вернуться к семье, сразу будто само собой всё устроилось – в тот же день пришло письмо от бывшего солагерника, который писал про уютный украинский город Борислав, где обосновался, сообщал о вакансии финансиста и о том, что место придержат для Адама, если тот не будет медлить.

Адам решил: это – судьба. И уже не противился ей.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

– Сонячко!

То ли «солнышко» по-украински, то ли имя её – Сонечка.

– Сонячко! Пишлы суницю шукати!

Соседские дети бегут на опушку леса, который недалеко от дома, весь светится. Красными капельками мелькает в траве суниця – земляника.

Соня колобком катится за ними. Она такая маленькая, что огромные взрослые лопухи накрывают её сверху широкими мягкими ладонями – она теряется меж толстых стеблей, забывает, за чем идёт. Вот весёлые жёлтые лютики ласково касаются коленок клейкими блестящими лепестками – и тут же упруго отскакивают на тонких ножках в сторону, будто играют в пятнашки. Вот мерцающий ручеёк из муравьёв струится среди высокой травы. Соня осторожно переступает их. Каждый муравьишка крохотный, куда меньше Сони, а большие не должны обижать маленьких. Вкусно пахнет клевер. Соня пробует его. Он полезный для коров и пчёл. Может, и ей понравится? Сладко! Только немножко горько. Шоколадные конфеты вкуснее.

Божья коровка садится на руку.

– Божья коовка! Улети на небко! Там твои детки! Ждут твои конфетки!

Соня очень старается произнести «р» в слове «коровка». Не получается! А мама говорит: если Соня не освоит эту рычащую букву, её не примут в детсад. Мама устроилась воспитательницей средней группы, где четырёхлетки, и сказала, что ей не разрешат взять к себе трёхлетнюю Соню, пока та не научится говорить по-человечески, хотя она уже читает и пишет, чего не умеет никто из маминой группы. Даже противную «р» всегда рисует правильно – лицом в нужную сторону, а не наоборот, как соседская Надька, которой в следующем году идти в школу.

Порасспрашивав про буквы, Соня выучилась читать сама, чем повергла родителей в изумление, – и очень гордилась произведённым эффектом. Чтение было в семье занятием уважаемым.

– Подумаешь, большие! – вспомнив с обидой про детей из маминой группы, которым она «не ровня», Соня смачно плюётся, как надькин папа.

Толстый муравей шарахнулся от облака слюны, затмившего небо, но не успел – влажная пена накрыла его.

– Бедный! Сейчас я тебя высушу…

Обтирая муравья, нечаянно переламывает тельце.

– Я тебя сломала?

Значит, раз – и всё? Так просто сделать живое неживым?! Особенно маленькое живое? А Соня такая маленькая, даже меньше ростом, чем её ровесники, – все думают, что она ещё прошлым летом была грудной. Значит, и её так же легко сломать, сделать неживой?

Соня растопыривает пальцы и разглядывает, будто видит впервые.

Сквозь ладошку просвечивает солнце. Пальцы розово-прозрачные на просвет, только косточки тёмные. Тоненькие, но двигаются – живые!

Соня проводит рукой по жилистому лопуху и вдруг как-то особенно остро ощущает его ласковую шершавость. Она живая, она чувствует! Как это хорошо – быть живой!

Соня жадно торопится насытить пальцы прикосновениями – и не может: всё такое разное на ощупь!

Коснулась шелковистой коры веток куста, мохнатой гусеницы, пыльного складчатого пня, гладкого каменистого панциря улитки, с удивлением прислушиваясь к разговору, который её рука, оказывается, ведёт с окружающим миром. С силой вдавила босую ногу в землю – и нога вступила в разговор: сырая, податливая, тёплая почва обняла ступню, захолодила влагой раздавленной травы, молочком сломанных одуванчиков. И запахла, запахла. Соня вдохнула нагретый воздух – в ноздри ворвались потоки ароматов, потекли по телу, то разделяясь, то смешиваясь. Обняли звуки – всё вокруг шуршало, звенело, жужжало, шелестело, усмехалось, цокало, постукивало, посвистывало, шептало.

Удивительные ощущения переполняли Соню – она впервые чувствовала, как чувствует, впервые обратила внимание на пьянящее многообразие собственных ощущений.

– Я живая!

А бедный муравей уже ничего не чувствует. Поникли его усики – они никогда уже не порадуются душистой царапучей крошке хлеба. Скрюченные лапки никогда не тронут травинку, не обнимут деток. Он ослеп и оглох. Погасло для него солнышко, онемела природа. Соня зажмурила глаза, зажала руками уши, задержала дыхание. Как это скучно – ничего не видеть, не слышать звуков и запахов! Затосковала на минуточку: не просто маленькое живое существо убила она, а огромный ласково пахнущий и поющий именно для него особенный мир!

– Я больше не буду, – сказала кому-то Соня.

А божья коровка не улетает – будто приклеилась. Может, и она уже неживая? Может, и её Соня убила, когда махала рукой? Нет, шевелится, если потрогать, старается вжаться в кожу, сильней прицепиться шершавыми лапками. Наверное, просто нет у неё конфеток. Нечего нести деткам. Вот и Соне мама вчера не купила конфет, хоть Соня так просила!

– Сонечка, если мы купим конфеток, то не останется денег на яички. А яички полезней конфеток.

Интересно, а что полезно божьим коровкам? И почему они – божьи? Они, что, какое-то особенное молоко специально для Бога делают? Но у них же нет вымени! А может, ярко-жёлтая краска, оставленная божьей коровкой на руке, – её молоко? Соня лизнула жёлтый след. Горько! Но, может, Богу нравится? Сколько же ему надо иметь таких коровок, чтобы насытиться?

Соня видела Бога. Живого и неживого.

Живой жил на цветной деревяшке в углу кухни у надькиной бабушки. Он смотрел на Соню ласково, как папа, и, казалось, говорил: «Я люблю тебя, хоть ты не всегда бываешь хорошей». Соне делалось внутри тепло – и она старалась так же изливать из глаз любовь на маму с папой, соседского кота, квартирных хозяек тётю Кысю с тётей Ядей, даже когда те сердились. Тем более что Соне говорили: её большие карие глаза похожи на глаза Бога, когда тот был маленький и сидел на руках своей мамы лицом к людям, как любила Соня, когда была грудняшкой. Соня хотела и взгляд сделать похожим на взгляд Бога, которого все любят за то, что он любит всех.

– Что ты глаза выпучиваешь? – пугалась мама.

А Соня огорчалась, что и её не понимают, как этого доброго одинокого Бога, про которого рассказывали тётя Кыся с тётей Ядей.

Это у них над кроватью висел прибитый к гипсовому кресту гипсовыми гвоздями неживой Бог. Облупленный, бледный, он был похож на потускневшую бабочку, проткнутую булавкой. И кровь стекала по мёртвому лицу с закрытыми веками, по рукам, ногам.

Тётя Кыся с тётей Ядей часто целовали его. Наверное, хотели оживить, как оживляли в сказках принцы спящих королевен. Но у тёти Кыси с тётей Ядей не получалось.

– Может, надо поцеловать сломанного муравья? Вдруг у меня получится? – подумала Соня.

Подняла его с листика, куда заботливо положила, поднесла ко рту – и нечаянно раздавила губами. Муравей оказался кисленьким. Соне понравилось. Надо будет ребятам сказать… Ой, небось, они без неё уже всю суницю зъилы!

– И я куштовати суницю хочу, – Соня выкатилась из-под лопухов на поляну.

Она легко в мыслях и в речи переходила с русского на украинский и польский. Так делали все в этом маленьком городке с красивым мужским именем Борислав, затерявшемся на Западной Украине где-то под Дрогобычем недалеко от Львова.

Соня не помнила, как сюда переехала её семья, не знала своей далёкой южной морской родины и не подозревала, что явилась причиной воссоединения родителей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Приехав в Борислав с кучей хороших характеристик, Адам тут же устроился работать в финотдел объединения «УкрНефть». Снял комнату, которую две сестры-врачихи, старые девы, нелюдимые суровые польки Крыся и Ядвига, согласились сдать интеллигентному непьющему человеку, пострадавшему от советской власти, тайно не любимой ими. Не были они и против приезда его семьи – этот деликатный маленький армянин с польским именем иссохся без женской заботы. И к осени сюда приехала Эва с детьми.

Иринка неожиданно для Адама превратилась в кокетливую девушку с изумрудными, как у матери, сияющими глазами. С оживлением в предчувствии новых знакомств пошла в местную школу, где предстояло закончить последний класс, обзавелась десятком шумных приятелей, с которыми вечно пропадала то на волейбольной площадке, то в походах, то в чужих яблоневых садах. Училась легко, шла на медаль, собиралась поступать в Москве и стать педагогом.

Соня тоже радовала родителей смышлёностью и любопытством.

Детские коляски были непозволительной роскошью, малышей таскали на руках. Эва то и дело ловила удивлённые взгляды прохожих: дочка заставляла носить себя не лицом к материнской груди, как принято, а лицом наружу – разглядывая мир огромными чёрными глазами, Соня чему-то смеялась, что-то лепетала. Вдумчиво изучала незнакомые предметы, не плача даже тогда, когда колола неловко схваченная ветка или обжигала раскалённая лампочка. В такие моменты она изумлённо замирала и, казалось, о чём-то размышляла, делая какие-то выводы.

Хозяйки-польки были довольны интеллигентной семьёй, которая привезла с собой не только барахло, но и книги, чистюлей Эвой, серьёзным молчаливым Адамом, весёлой и вежливой Ириной, а главное – малышкой, оживлявшей их сухую девственную бездетность.

…Ирина, как и хотела, поступила в Московский пединститут. Соня выучилась произносить «р» после ежедневных состязаний в рычании с соседской собакой и была принята в мамину среднюю группу детского сада, где тут же покорила детей тем, что умела рассказывать сказки. Адам дважды в неделю ездил по вечерам в Дрогобыч, где работал по совместительству преподавателем тамошнего филиала Львовского учебного комбината Центрального статистического управления СССР, и почти не виделся с семьёй. Денег не хватало. Приходилось ежемесячно высылать немалые суммы Ирине в Москву. Соня часто болела – и врачи прописали ей полноценное питание, следовать чему было нелегко. Эва разрывалась между работой в детском саду и беготней по очередям. Послевоенное время долго было на Западной Украине тревожным и скудным.

– Муку привезли. Я вам заняла очередь…

– Тильки пол-кила в одни руки!

– Хиба ж мине хватит? У менэ диты!

– А в лавке керосин дают! Народу – тьма! Придержите в этой очереди мне место, а я вам в той займу…

– Куда пролазишь, килька бешеная?!

– Завтра, говорят, подвезут мыло… и фильдеперсовые чулки…

– Не надейтесь! Их по предприятиям будут продавать, и только коммунистам…

– А зачем коммунистам фильдеперсовые чулки?

– Ах ты, контра! Давай отсюдова! Не место тебе в советской очереди!

– Понаехали тут, рожи жидовские! Мало вас немец бил…

– Я на днях духи «Красный мак» отхватила. Дорогу-у-щие! Но запах!

– Да-а… А мне денег не хватило – с нас на работе собирали деньги для голодающих США.

– Там тоже люди, тоже есть хотят. Мы-то всё же победители!

– И они вроде победители…

– Им капиталист жрать не даёть. А у нас своя власть, народная!

– И когда нехватки кончатся?

– Когда голов больше, чем ртов, будет.

– М-м… Что вы имеете в виду? Эй, солдатик, разберись с этим врагом народа! Он на нашу власть клевещет! Давай, давай, веди его, куда следует! Очередь меньше станет…

– Может, он бандеровец? Говорят, они во Львове вагоны с зерном отравили. Вот и перебои с хлебом…

– Да, если б не бандеровцы, жизнь бы наладилась…

Соня с ужасом прислушивается к страшному слову «бандеровцы».

– Мама, а может, они и муку отравили? И не надо её покупать? Пойдём отсюда…

– Молчи, Соня! Не болтай о том, чего не понимаешь!

Но Соня понимает! Раз взрослые гасят голос и непроизвольно оглядываются, значит бандеровцы притаились рядом, прикинувшись людьми, – и взрослые не умеют их распознать. Похоже, эти существа живут в лесах, но выходят оттуда в поисках добычи, которую утаскивают в чащу, и там пируют, обсасывая у костров человечьи кости, – по слухам, в лесах видели кострища и скелеты. Начинает тошнить от ужасной догадки: взрослые тоже боятся! Значит, не смогут защитить, если вдруг бандеровец захочет утащить её. Значит, она сама должна приглядываться, готовясь отстоять себя, а может быть – и маму с папой.

Вечерами лёжа в постели она сочиняла истории, главным сюжетом которых были встречи с бандеровцами. Соне всегда удавалось склонить их на свою сторону и убедить исправиться.

– Я вас очень понимаю, – начинала Соня, пытаясь с первых слов заставить себя слушать. – Вы на самом деле хорошие, только голодные.

Бандеровцам нравилось, что они хорошие, – и, чтобы узнать о себе приятное, не торопились есть Соню. Чем дольше Соня льстила им, старясь говорить искренне, тем сильнее начинала жалеть их. Живут в лесу. А там волки с медведями. Филин ухает. Солдаты с винтовками лес прочёсывают. Страшно. Холодно. Озлеешь тут! Конечно, они сами первые виноваты. Но что уж теперь шум устраивать? Дело исправлять надо!

Сколько раз, когда Соня была первая виновата и от этого выходила какая-то гадость, а мама начинала кричать, папа говорил:

– Что уж теперь шум устраивать? Дело исправлять надо. Соня просто не подумала, что из её поступка может выйти. Сейчас она подумает, и всё станет хорошо.

И начинал объяснять маме – Соню, а Соне – почему рассердилась мама. Соня с мамой мирились, обнимались, вместе плакали и вместе пытались исправить содеянное Соней, после чего пару дней жили в любви и согласии.

Точно так же папа объяснял Соне: соседский Колька её побил не потому что злой, а потому что Соня при нём ела испечённое мамой пирожное, которых колькина мама сроду не пекла. Козёл боднул Соню, потому что она его дразнила хворостиной. А Надька украла куклу, потому что у Сони кукол много, у Надьки ни одной, – ей тоже хочется.

– Понять – значит, простить, – говорил папа. – Умный понимает другого первый.

Соня хотела быть умной, но это было трудно.

По мере того, как Соня убеждала бандеровцев, она всё больше жалела их. Ни одному из них никто не говорил таких слов, как говорил ей папа. Не клал нежно руку на голову. Может, и мамы с папой у них никогда не было? Соня боязливо протягивает руку к самому злому лохматому бандеровцу. Осторожно гладит его, как купецкая дочь страшное чудовище в «Аленьком цветочке», – сейчас, сейчас она превратит его в доброго принца! – и рыдает в полный голос от напряжения чувств:

– Ты ведь хороший! И люди хорошие. Им просто живётся трудно, как и вам. Вот и озлели. А зачем вы муку отравили? Людям же тоже еды не хватает! Хочешь, я котлет из дому принесу? Маме скажу: собака украла. Каждый день что-нибудь носить буду! Я маленькая, много не ем.

Соня уже готова обмануть маму, лишь бы ублажить бандеровцев и сделать их не такими злыми. Ведь это и для мамы хорошо – за это не съедят ни её, ни папу, ни Соню. А потом всем станет хорошо: через неделю, наверное, бандеровцы исправятся и перестанут вредить людям.

Всхлипывая от полноты чувств и от того, что это она спасла всех, Соня засыпает. А завтра и послезавтра повторяет ту же сцену, честно совершенствуя аргументы – как свои, так и противной стороны.

Выигранная битва с каждым днём становится более весомой.

Если б Адам знал, что в своих фантазиях дочь переживает те же чувства, какие он в подобных ситуациях переживал въяве… и что в ней жалость к недругу сильней смешанного с ненавистью страха… и для дочки тоже есть нечто большее, чем своё маленькое «я», а значит – какие-то оброненные им фразы оставляют след в её душе! Если б знал, то был бы счастлив. Но он огорчался, что уделяет мало времени Соне.

Она росла среди выцветших бирюлек, польских кружев, безнадёжно устаревших шляпок со стеклярусом – ими отгораживались от пугающего мира аполитичные Крыся и Ядвига, спевшиеся с Эвой в брезгливом неприятии «власти черни». Адама ужасали вопросы Сони, явно порождённые «гнилой средой»:

– Почему я должна любить дедушку Ленина и Сталина? Ведь я их не знаю! Я могу любить только кого знаю, – тебя с мамой, Надьку, тётю Кысю с тётей Ядей. А дедушка Ленин вообще неживой. А когда был живой, у маминого папы деньги украл. Дом отнял. У тёти Кыси с тётей Ядей родных убил.

Адам терялся:

– Ты никогда никому не должна такое говорить, Соня. Ты просто мала, многого не понимаешь…

А по вечерам, когда думал, что Соня спит, выговаривал женщинам:

– Такими разговорами и себе и ей жизнь испортите! У неё же ушки на макушке! Всё на ус наматывает! Ещё сболтнёт ненароком где…

Но Соня каким-то седьмым чувством понимала, когда и перед кем помалкивать. Например, даже папе не говорила, что мама прячет в её кроватке под матрасом удивительную книгу с волшебными стихами: «Ты слышишь? Далёко-далёко у озера Чад изысканный бродит жираф»…[9]9

Стихи Н. Гумилёва, расстрелянного как «враг народа».

[Закрыть] Мама знала за Соней недетское умение хранить тайны – и Соня была благодарна за доверие, когда мама сказала, что книга эта запрещённая, что это их с Соней тайна. Соня скорее дала бы разорвать себя на куски, чем кому-то бы проболталась. Да и с жирафом под матрасиком было уютно – его следовало беречь. Но её очень интересовали странные отношения взрослых, и часто она, притворяясь, что спит, с замиранием прислушивалась к их разговорам. Тайны манили Соню.

– Вы хотите только получать, – говорил Адам. – Если что-то отнимают, из себя выходите. Но ведь не по злобе отнимают, ситуация в стране того требует. Нельзя думать о шкурных интересах! Интересы страны – выше. В её интересах заключены и ваши, только это не так очевидно, – а вы понять этого не хотите. Личные обиды свет застят…

– Как вы можете так говорить, Адам? – возмущались хозяйки-польки. – Сами ведь безвинно пострадали. И семья ваша. Вы-то никогда ни у кого ничего не отнимете, скорей своё отдадите. Что ж неправду оправдываете?

– Лес рубят – щепки летят. Я не в обиде. Я понимаю. Я щепка. Мне просто не повезло. Но на месте вырубленных лесов прекрасные города вырастают – в прямом и в переносном смысле. А несвобода – вообще организующее начало: удерживает мир от хаоса. Культура, этика – тоже несвобода. Просто на наших глазах новая культура, новая мораль, новая правда создаются…

– Блаженны алчущие правды, ибо они насытятся, – мрачно и обречённо бормотала Крыся. – Ох, Адам, накушаетесь вы этой правдой. Придёт она за вами!

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?