Читать книгу "Жизнь"

Автор книги: Кит Ричардс

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

И после этого – “Since my baby left me…”[20]20

“С тех пор как от меня ушла подружка…” – первая строчка Heartbreak Hotel.

[Закрыть]. Это был звук точного попадания. Это была последняя капля. Первый услышанный мной рок-н-ролл. Абсолютно другое исполнение, абсолютно другое звучание, лобовое, выжженное, никакой ерунды, никаких скрипочек, женских подпевок и прочих соплей – абсолютно другое. Ощущение чего-то оголенного, до самых корней, которые, ты чувствовал, где-то там должны были быть, но которые еще не были знакомы твоим ушам. За это я должен снять перед Элвисом шляпу. Тишина – это твой холст, твоя рама, то, на чем ты творишь, – не старайся ее заглушить. Этому я научился у Heartbreak Hotel. Я впервые услышал что-то настолько откровенное. Теперь мой долг был отыскать все, что этот крутой чувак записал раньше. Слава богу, я успел поймать его имя. Сигнал Radio Luxemburg опять стал четким: “Это был Элвис Пресли с песней Heartbreak Hotel…” Твою мать!

Где-то в 1959 году, в мои пятнадцать, Дорис купила мне первую гитару. Я уже умел играть, когда ее заполучил, но, пока у тебя нет собственного инструмента, ты, считай, только балуешься. Вещь производства Rosetti, стоила примерно десять фунтов. У Дорис не было кредита, чтобы купить ее в рассрочку, поэтому она кого-то попросила вместо себя, и, когда тот человек перестал платить, случился крупный переполох. Для нее и Берта десять фунтов были огромной суммой. Впрочем, без Гаса там, наверное, тоже не обошлось. Гитара была акустическая. Я начинал оттуда, откуда должен начинать любой хороший гитарист, – с акустики, с жильных струн. Перейти на проволоку всегда успеется. В любом случае электрическую гитару я себе тогда позволить не мог. Но обнаружил, что освоение этой испанки, старой трудяги, дало мне хорошую базу для всего остального. Тогда ты переходишь на стальные струны, и наконец – ого! Электричество! Я хочу сказать, родись я на несколько лет позже, я бы, наверное, сразу взялся за электрогитару. Но если хочешь подняться на вершину, нужно начинать с самого низа, как и во всем. Спросите любую мадам в борделе.

Я брался за гитару, как только выпадала свободная минута. Про меня тогдашнего рассказывают, что я потерял контакт с окружающим миром – я садился в угол комнаты во время вечеринки или на семейном мероприятии и без конца играл. Показатель любви к моему новому инструменту – рассказ тети Марджи о том, что, когда Дорис лежала в больнице и я какое-то время жил у Гаса, я ни на секунду не расставался с гитарой. Я брал ее с собой везде и засыпал с ней в обнимку.

У меня осталась тетрадка с рисунками и записями того времени. Она почти вся датируется 1959-м – переломным годом, большую часть которого мне было пятнадцать. Она заполнена старательными чистенькими буковками, выведенными синей шариковой ручкой. Страницы поделены на столбики с заголовками, и вторая (следующая за первой, с важной информацией о скаутских делах, о которых позже) называется “Список пластинок. 45 об/мин”. Первая строчка: “Название: Peggy Sue Got Married, Артист(ы): Бадди Холли”. Пониже, более небрежным почерком, обведенные имена девочек: Мэри (перечеркнуто), Дженни (галочка), Джанет, Мэрилин, Вероника. И так далее. В разделе “Долгоиграющие”: The Buddy Holly Story, A Date with Elvis, Wilde about Marty (это Марти Уайлд, разумеется, если кто не знает), The “Chirping” Crickets. В списках все как обычно: Рикки Нельсон, Эдди Кокран, Everly Brothers, Клифф Ричард (Travellin’ Light), – но еще и Джонни Рестиво (The Shape I’m In), который в одном из них стоит третьим, The Fickle Chicken в исполнении Atmospheres, Always Сэмми Тернера – забытые сокровища. Все это архивный каталог Великого Пробуждения – рождения рок-н-ролла на британских берегах. Элвис в тот момент возвышался над остальным пейзажем. В тетради у него целый свой раздел. Самый первый купленный мной альбом. Mystery Train, Money Honey, Blue Suede Shoes, I’m Left, You’re Right, She’s Gone. Самые сливки его сановского периода[21]21

На самом деле Money Honey и Blue Suede Shoes, которые вышли на первом альбоме Пресли Elvis Presley (1956), были записаны уже после его перехода на RCA. Mystery Train и I’m Left, You’re Right, She’s Gone – записи сановского периода, однако в альбомном формате они вышли на более позднем сборнике For LP Fans Only (1959).

[Закрыть]. Постепенно я прикупил еще несколько штук, но этот был мне как родное дитя. Элвис, конечно, меня потряс, но еще больше я балдел от Скотти Мура и остальной группы. С Рикки Нельсоном было то же самое: я покупал диск не Рикки Нельсона, я покупал диск Джеймса Бертона. Подыгрывающие составы интересовали меня не меньше, чем фронтмены. Бэнд Литтл Ричарда, который практически совпадал с бэндом Фэтса Домино, на самом деле был бэндом Дейва Бартоломью. Я был в курсе всего этого. Меня просто впечатляла ансамблевая игра: как эти парни взаимодействовали друг с другом, их естественный драйв и абсолютно – по виду – расслабленная подача. Я чувствовал в них какую-то неотразимую легкость. И конечно, еще больше это относилось к бэнду Чака Берри. В любом случае для меня с самого начала дело было не только в солисте. Кроме вокала на меня должны были произвести впечатление музыканты.

Но были у меня и другие увлечения. Из самого хорошего, что тогда со мной произошло, хотите верьте, хотите нет, главным было вступление в бойскауты. Основатель движения Баден-Пауэлл – на самом деле славный мужик, который неплохо разбирался в том, чем любят заниматься малолетние пацаны, – так вот, он серьезно считал, что без его скаутов империя развалится. И тут как раз подоспел я – член Бобрового патруля Седьмого Дартфордского отряда. Правда, империя все равно трещала по швам, и закалка характера и вязание узлов здесь были ни при чем. В любом случае моя скаутская карьера началась, кажется, непосредственно перед тем, как я всерьез занялся гитарой – либо перед тем, как мне ее купили, – потому что, когда я начал играть всерьез, это происходило в другом, параллельном мире.

Скаутские дела существовали отдельно от музыки. Мне хотелось научиться выживать в диких условиях, и я прочитал все баденпауэлловские книжки. И теперь настало время освоить эти вещи на практике. Я хотел знать, как определять, где я нахожусь, как приготовить что-нибудь в земляной яме. С чего-то вдруг мне понадобились навыки выживания, казалось важным им научиться. Я и раньше, бывало, ставил палатку в нашем садике за домом и просиживал там часами, поедая сырую картошку или что-то такое. А теперь хотел еще узнать, как ощипать птицу. Как выпотрошить добычу. Какие части вынимать, а какие оставлять. И нужно ли сохранять кожу? Сгодится она на что-нибудь? На хорошую пару перчаток? Это было что-то вроде спецназовской подготовки для малолетних. В основном, конечно, шанс покрасоваться с ножом на ремне – для многих из нас это была главная приманка. Но ты не получал ножа, пока не зарабатывал несколько значков.

У Бобрового патруля был свой штаб – заброшенный садовый сарай чьего-то отца, который отдали нам на растерзание. Здесь патруль собирался для планирования ближайших дел: у тебя хорошо получается это, у тебя – то. Мы садились в кружок, трепались, иногда перекуривали и потом отправлялись в поход до Бекслихита или Севеноукса. Вожатый отряда Басс был школьным учителем – он казался нам уже старым, хотя тогда, наверное, ему было лет двадцать. Он здорово умел воодушевлять народ. “Так, сегодня – вязание узлов. Колышка, беседочный, беседочный скользящий – вперед”. Приходилось отрабатывать приемы дома. Как разжечь огонь без спичек. Как сложить походную печку; как сделать, чтобы костер не дымил. Всю неделю я практиковался у нас на участке. Тереть друг о друга две палки – не вариант. Только не в этом климате, разве что где-нибудь в Африке или другом невлажном месте. Поэтому куда деться, все кончалось увеличительным стеклом и сухими ветками. Но вдруг, через каких-то три-четыре месяца, я уже собрал четыре или пять значков, и меня производят в старшего патруля. У меня эти значки были повсюду, атас полный! Не знаю, где сейчас та скаутская рубашка, но она просто увешана всякой фигней: шевроны, шнурки, значки – где только можно. Смотрелось так, будто я фанат садо-мазо.

Все это подстегнуло мою уверенность в себе в критический момент, после изгнания из хора, – а особенно то, что меня так быстро повысили. Наверное, вообще весь скаутский период значил в моей жизни больше, чем я раньше представлял. У меня была хорошая команда. Я знал, кто чего стоит, и мы держались заодно. Дисциплина была слабовата, это да, но когда доходило до дела – “На сегодня задача такая…” – мы доводили его до конца. Еще помню большой летний лагерь в Кроуборо, мы только что заняли первое место по строительству переправы – в ту ночь мы упились виски и устроили драку в большом шатре. Темно, хоть глаз выколи, света нет вообще, все только машут кулаками, разбивают что попало, особенно что-нибудь себе. Первый раз я сломал себе кости как раз тогда – посреди ночи со всей дури долбанувшись о палаточный шест.

Один-единственный раз я злоупотребил властью, и на том моя скаутская карьера кончилась. Сначала появился новый рекрут – редкий козел, никто не мог с ним нормально общаться. Я бесился: “У меня тут элитное звено, а я должен возиться с этим говнюком? Я сопли подтирать не нанимался. Какого хера вы его на меня спихиваете?” Он что-то опять сделал, и я ему врезал. На, чмо! Не успел я опомниться, меня уже вызвали на ковер – разбирать на дисциплинарном совете. “Командиры рук не распускают” и вся такая лабуда.

Недавно, когда Stones были на гастролях в Санкт-Петербурге, сижу я в своем номере, и вдруг по телевизору показывают церемонию празднования столетнего юбилея бойскаутов. Это было на острове Браунси, где Баден-Пауэлл основал первый лагерь. Один на один с самим собой в комнате я встал по стойке, отдал трехпальцевый салют и гаркнул: “Старший патрульный, Бобровый патруль, Седьмой Дартфордский отряд, сэр!” Чувствовал, что просто должен отрапортовать.

Летом, чтобы не тратить зря время, я где-нибудь подрабатывал, как правило, за прилавком в разных магазинах либо на разгрузке сахара. Вот этого никому не посоветую – торчать на задах супермаркета. Сахар развозят в неподъемных больших мешках, и еще он, сука, режется и ко всему липнет. За день наразгружаешься – оттянешь себе мешками плечо, и под конец все руки в крови. А потом сахар еще надо фасовать. Только этого должно было хватить, чтобы я бросил заниматься такой херней, но я не бросил. До сахара я фасовал масло. Это сейчас ты приходишь в магазин, и там лежат аккуратненькие брусочки, а раньше масло привозили громадными блоками. И мы сидели в подсобке, нарезали его и заворачивали. Тебя учили, как делать двойной загиб, как отмерять точный вес, и ты относил кусок на полку – “Ну разве не красавчик!” А в подсобках в это время резвились крысы и было полно всякой другой нечисти.

Была у меня примерно в то же время, в тринадцать-четырнадцать, еще одна работа. Я приходил в пекарню по выходным и объезжал окрестности с развозкой – настоящая школа жизни в этом возрасте. У пекарни был электрический фургончик, при котором состояло два человека, и по субботам и воскресеньям я отправлялся с ними выжимать деньги из клиентов. И я понял, что, пока они уходили звонить в дверь – “Миссис такая-то, уже две недели прошло”, – меня держали как сторожа, на шухере. Иногда я сидел в фургоне, стучал зубами от холода и ждал, и через двадцать минут появлялся пекарь с красным лицом, на ходу застегивая ширинку. До меня медленно доходило, что кто-то расплачивался не так, как остальные. А еще существовал определенный контингент бабушек, которым явно было настолько скучно, что приезд хлебовозки становился кульминацией всей недели. Они наливали чай, подавали кексы, которые у нас же и покупали, садились поболтать, и вдруг ты понимаешь – черт, ты там торчишь уже целый час, и, пока закончишь объезд, успеет стемнеть. Зимой я ждал, пока попаду к ним в гости, потому что это было немножко как в “Мышьяке и старых кружевах” – старушенции, которые обитают в абсолютно своем отдельном мире.

Пока я упражнялся с узлами, я совсем не замечал – я вообще-то восстановил всю картину много-много лет спустя – некоторые крутые перемены в жизни Дорис. Примерно в 1957 году она сошлась с Биллом, ныне Ричардсом, моим отчимом. Он женился на Дорис в 1998-м, прожив с ней все эти годы начиная с 1963-го. Ему тогда было меньше тридцати, ей – уже за сорок. Я помню только то, что Билл всегда околачивался где-то рядом. Он работал таксистом и постоянно везде нас возил, был готов помочь в чем угодно, если речь шла о машине. Он даже отвозил нас на отдых – меня, маму и батю. По мелкости, я, конечно, не понимал, какие у них отношения. Билл для меня существовал просто как дядя Билл. Что по этому поводу думал Берт, я не знал и не знаю до сих пор. Я думал, Билл – это друг Берта, друг семьи.

В общем, он просто возник на горизонте, и у него была машина. Во многом это-то и соблазнило Дорис тогда, в 1957-м. Он познакомился с ней и со мной в 1947-м, когда жил напротив нас на Частилиан-роуд и работал там же, в кооперативе. Потом он устроился в фирму, организованную таксистами, и больше не появлялся, пока один раз Дорис не увидела его, выходя из дартфордского вокзала. Сама Дорис рассказывала так: “Я его только знала, когда мы жили напротив, и однажды он сидит в такси, а я выхожу из вокзала и говорю: “Привет”. Он выбежал за мной и говорит: “Давайте я вас до дома подвезу”. А я говорю: “Ну хорошо, я не против”, потому что иначе бы пришлось ждать автобуса. И он отвез меня домой. И тогда все началось, а мне просто не верилось. Это было такое нахальство”.

Биллу с Дорис приходилось что-то сочинять, и если Берт знал, я ему сочувствую. Большим везением для них была страсть Берта к теннису, из-за этого они могли встречаться где-то вне дома. К концу отпущенного времени, как рассказывал Билл, они ухитрялись приехать в место, откуда было видно, когда Берт поедет из клуба на своем велосипеде, чтобы сразу помчаться на такси обратно и доставить Дорис домой до его прихода. Дорис еще вспоминала: “Когда Кит начал играть со Stones, Билл его повсюду возил. Если бы не Билл, он бы вообще никуда не попал. Потому что Кит обычно говорил: “Мик сказал, надо быть там-то и там-то”. А я ему: “Как ты туда собираешься добираться?” И Билл тут как тут: “Я его отвезу”». Это, кстати, до сих пор невоспетая роль Билла в основании Rolling Stones.

Впрочем, батя по-прежнему был батя, и я страшно ссал, как он отреагирует, когда придет время и меня исключат, – потому-то кампания и должна была быть затяжной, нельзя было покончить со школой одним махом. Приходилось потихоньку накапливать плохие оценки, пока до начальства наконец не дойдет, что момент настал. Но боялся я не того, что мне достанется физически, а батиного неодобрения – потому что тогда все, бойкот. Раз – и ты один, сам по себе. Не разговаривать со мной и даже не замечать моего присутствия – такая у него была форма внушения. За этим ничего не следовало, мне не грозило получить от него по заднице или что-нибудь в таком духе – об этом и речи не было. Но от мысли, что из-за меня батя может расстроиться, мне хочется расплакаться даже сейчас. Не оправдать его ожиданий – меня бы это просто раздавило.

Так что достаточно было один раз пережить этот бойкот, и второго раза уже не хотелось. Ты чувствовал себя пустым местом, все равно что не существовал. Он только говорил: “Что ж, на пустошь сегодня не идем” – по выходным мы обычно ходили туда погонять мячик. Когда я узнал, как обращался с Бертом его собственный отец, я подумал, что мне очень повезло, потому что Берт меня вообще ни разу пальцем не тронул. Давать выход эмоциям было не в его натуре. За что я даже благодарен. В те разы, когда я его серьезно доводил, окажись он не таким сдержанным, меня бы ждала взбучка – для большинства остальных детей того времени это было привычное дело. Единственной, от кого я периодически получал сзади по ногам, была моя мамочка, и получал я по заслугам. Но я никогда не жил в страхе телесного наказания, только психологического. Даже перед нашим историческим воссоединением после двадцати лет врозь, когда я не видел Берта столько времени, я все с тем же страхом ждал его реакции. За прошедшие годы в моей жизни случилось много всякого, чего он мог бы не одобрить. Но об этом позже.

Финальное выступление, за которое меня наконец отчислили, случилось, когда мы с Терри решили не пойти на школьное собрание в последний день учебного года. Мы уже сто раз ходили на эти собрания, и нам хотелось курить, поэтому мы просто смылись. Думаю, это стало окончательным гвоздем в крышку гроба моего пребывания в техникуме. Разумеется, когда батя услышал эту новость, он чуть не взорвался. Но к тому моменту, я думаю, он уже списал меня как бесполезного члена общества. Потому что я уже вовсю играл на гитаре, а Берт не был любителем искусства – а единственное, что у меня хорошо получается, это музыка и рисование.

Кого мне здесь точно нужно поблагодарить – человека, спасшего меня от помойной ямы, пожизненной каторги, – это преподавательницу изо, потрясающую миссис Маунтджой. Она замолвила за меня словечко перед директором школы. Меня собирались выпихнуть на биржу труда, и директор спросил: “Он хоть что-то умеет?” “Ну, он неплохо рисует”. В результате я попал в Сидкапский художественный колледж, набор 1959 года – музыкальный набор.

Берту это не понравилось: “Найди себе нормальную работу”. “Что, типа лампочки штамповать, да, пап?” И меня пробило на саркастический тон. Теперь, конечно, жалею. “Трубки с лампочками штамповать, да?”

К тому моменту у меня уже были большие планы, хоть и ни малейшего понятия, как их осуществить. Для этого мне еще нужно было повстречать кое-кого. А тогда я просто чувствовал, что у меня достаточно мозгов, чтобы каким-нибудь способом выкарабкаться из коллективной клетки, из жизни, расписанной наперед. Мои родители выросли в годы Депрессии, когда, если у тебя что-то было, ты этим дорожил, держался обеими руками, вот и вся наука. Берт был самый нечестолюбивый человек на свете. С другой стороны, я был совсем пацаном и ни о каком честолюбии даже не задумывался. Я просто чувствовал рамки. Общество и вообще вся среда, в которой я вырос, – мне было там слишком тесно. Может, конечно, это были заурядные подростковые гормоны и напряги, но что надо как-то отсюда выбираться – это я знал точно.

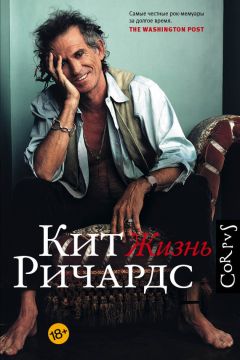

Я в 1959-м, в пятнадцать лет, с моей первой гитарой, купленной Дорис.

Глава третья

В которой я иду в худколледж, ставший моей гитарной школой. Первый раз играю на публике и сразу нахожу себе девушку. Встречаю Мика с дисками Чака Берри на дартфордском вокзале. Мы начинаем играть – как Little Boy Blue and the Blue Boys. Знакомимся с Брайаном Джонсом в Илингском джаз-клубе. В пабе Bricklayers Arms я получаю добро от Иэна Стюарта, и Stones формируются вокруг него. Мы хотим переманить Чарли Уоттса, но не можем его себе позволить

Я не знаю, как бы все повернулось, если бы меня не отчислили и не послали в художественный колледж. Сидкап оказался гораздо больше школой музыки, чем школой изящных искусств. В те дни он и все остальные худколледжи южного Лондона массово производили на свет пригородных битников, и в эту же массу предстояло влиться мне. Собственно, настоящее искусство в Сидкапском колледже практически отсутствовало. Через какое-то время ты получал представление о том, к чему тут всех готовят, – к Леонардо да Винчи это не имело никакого отношения. Раз в неделю к нам приезжала партия упакованной молодой швали из J. Walter Thompson или какой-нибудь другой крупной рекламной фирмы в вечных галстуках-бабочках, чтобы по ходу дела поглумиться над жалкими студентами и, если получится, склеить каких-нибудь девиц. С нами они строили из себя больших людей и заодно показывали, как делать рекламу.

Когда я только попал в Сидкап, это было нереальное ощущение свободы. “Да ты что, правда можно курить?” Общаешься с кучей всяких художников, пусть даже они не совсем художники, разные точки зрения, разные повадки – для меня это было очень важно. Одни – настоящие эксцентрики, другие – выпендрежники, но все они – любопытная публика, и, слава богу, совершенно другой породы, чем те, к кому я привык. Плюс мы попали туда прямо из раздельных мужских школ и вдруг оказались в одном классе с девчонками. Моментально все начали растить волосы – просто потому, что уже было можно, возраст позволял и почему-то это нравилось. А еще можно было наконец одеваться как хочешь – всем не терпелось вылезти из школьной формы. Ты даже начинал вставать утром в предвкушении и спешил сесть на поезд до Сидкапа. Тебя даже самого туда тянуло. В Сидкапе меня знали как Рикки.

Теперь я понимаю – то, что нам давали, было ошметками благородной традиции художественного образования, как оно существовало в довоенный период: гравюра, литография, разложение света по спектру – все это добро, выброшенное на рекламу джина Gilbey's. Было очень интересно, и, поскольку я и раньше любил рисовать, мне это нравилось, я учился каким-то новым вещам. Еще не было осознания, что на самом деле из тебя штампуют так называемого дизайнера-графика, какого-нибудь наклейщика переводных буковок – все это было в далекой перспективе. Традиции изящных искусств у нас поддерживали перегоревшие идеалисты вроде преподавателя натурного класса мистера Стоуна, когда-то учившегося в самой Королевской академии. Каждый раз во время перерыва на обед он опрокидывал несколько пинт “Гиннесса” в кабаке Black Horse и приходил в класс с большим опозданием и под градусом, зимой и летом в сандалиях на босу ногу. Вообще натурные занятия часто напоминали цирк. Какая-нибудь милая местная пожилая леди солидных габаритов без одежды – у-у-у, ого, сиськи! – и воздух, пропитанный пивным выхлопом, и еще рядом покачивающийся учитель, который держится за твой табурет. В подражание высокому искусству и авангарду, на который равнялись педагоги, директор придумал сделать общий школьный снимок, где нас расставили как фигуры в геометрическом саду из знаменитой сцены “В прошлом году в Мариенбаде” Алена Рене – верх экзистенциалистского шика и пафоса.

Распорядок там был ненапряжный. Ты отсиживал свои классы, доделывал практические задания и шел в туалет, где постоянно протекала кулуарная жизнь – народ сидел и играл на гитаре. Как раз эти посиделки и подстегнули меня упражняться с инструментом по-настоящему, и слава богу, потому что в таком возрасте все схватываешь на лету. В нашем туалете перебывала масса играющего народа. Вообще в тот период, когда рок-н-ролл по-британски набирал обороты, худколледжи дали миру несколько достойных гитаристов. Эта среда была чем-то вроде гитарной мастерской, почти целиком на фолковом материале типа того, что играл Джек Эллиот. Поскольку у нас в колледже никто не отлавливал посторонних, Сидкап стал приютом для местной музыкальной тусовки. Сюда заглядывал сам Уизз Джонс с прической и бородкой под Иисуса. Классный фолк-гитарист, вообще классный музыкант, и, между прочим, до сих пор играет – я встречаю афиши его концертов, на них он все такой же, только безбородый. Лично мы едва знали друг друга, но в моем представлении тогда Уизз Джонс был как… не знаю – Уиз-з-з-з! В смысле, этот парень уже вовсю светился на фолковой сцене, выступал в клубах – ему платили! Короче, он играл в профлиге, а мы играли в каком-то туалете. По-моему, как раз у него я перенял Cocaine – не нюхалово, а песню, точнее, важнейший в то время пальцевый проигрыш. Никто, кроме него, буквально никто, не умел играть этим южнокаролинским перебором. Он сам подцепил Cocaine у Джека Эллиота, но задолго до всех остальных, а Джек Эллиот подцепил его у преподобного Гэри Дэвиса в Гарлеме. Уизз Джонс был фигурой, за которой в то время следили в том числе Эрик Клэптон и Джимми Пейдж, как они говорят.

Моя репутация в туалете была заработана исполнением I’m Left, You’re Right, She’s Gone. Меня иногда доставали – я продолжал любить Элвиса, и Бадди Холли тоже, и окружающим было не понять, как я вообще могу быть студентом-художником, въезжать в джаз и блюз и еще что-то в этом находить. Рок-н-ролл, глянцевые фото, дурацкие костюмы – ходить в эту сторону определенно не рекомендовалось. Но для меня это была только музыка. Вообще тогда на все существовала своя иерархия – то было время модов против рокеров. Битники тоже четко делились на тех, кто зависал на английском варианте диксиленда (так называемом традиционном джазе), и тех, кто любил ритм-энд-блюз. Лично я спокойно перебегал на другую сторону ради Линды Пуатье, писаной красавицы, которая ходила в черном свитере, черных чулках и густо подводила глаза на манер Жюльетт Греко. Я выдерживал лошадиные дозы Акера Билка – иконы трад-джаза, – лишь бы полюбоваться, как она танцует. Была еще одна Линда – в очках, худющая, но с неотразимыми глазами, предмет моих неловких ухаживаний. Сладкий поцелуй, странное ощущение. Иногда поцелуй впечатывается в тебя намного глубже, чем все, что после. Силия – с ней я познакомился во время одного ночного бдения в клубе Кена Койлера. Девушка из Айлуорта. Мы провели вместе всю ночь, ничем таким не занимались, но в то короткое мгновение у нас была любовь. В чистом, незамутненном виде. У ее семьи был отдельный дом, даже близко не мой калибр.

* * *

Я по-прежнему иногда бывал у Гаса. К этому времени, после двух или трех лет моих занятий с гитарой, он сразу говорил: “Давай, изобрази Malaguea”. Я играл, он хмыкал в ответ: “Смотри-ка, освоил”. А потом я начинал импровизировать, потому что Malaguea – гитарное упражнение, и он вскакивал: “Да нет, там все не так!” А я говорил: “Дед, ну да, но и так тоже можно”. “Ну, приноровился уже”.

На самом деле вначале у меня не было специального желания быть гитаристом. Гитара была просто средством – инструментом, который производит звуки. Но по ходу дела мне становилась все интересней сама игра, извлечение конкретных нот. Я твердо убежден: если хочешь стать гитаристом, нужно начинать с акустики и только потом переходить на электричество. Не думай, что превратишься в Тауншенда или Хендрикса просто потому, что твой инструмент умеет делать “вэу-вэу вау-вау” и все остальные электронные фокусы. Сперва полюби эту штучку. Ложись с ней в постель. Если ты один, без девушки, прямо с ней и спи. Формы у нее как раз подходящие.

* * *

Всему, что я знаю, я выучился с пластинок. Выучился благодаря возможности воспроизвести что-то напрямую, без всей этой кошмарной принудиловки нотной записи, без тюремной решетки тактовых черт и пяти линеек. Возможность слушать записанную музыку дала свободу массе музыкантов, которым так или иначе не повезло освоить музыкальную нотацию, таким как я. До 1900 года в твоем распоряжении были Моцарт, Бетховен, Бах, Шопен, канкан. С появлением грамзаписи наступила вольница. Теперь, стоило только тебе или твоему соседу обзавестись аппаратом, ты получал возможность слушать музыку, которую играли люди, а не механические устройства или симфонические оркестры. Ты реально мог слышать слова, которые они говорят, почти как будто они рядом. Что-то из этого могло быть полным хламом, но что-то было по-настоящему хорошо. Произошло освобождение музыки. Если бы не оно, единственной возможностью для людей было бы ходить в концертный зал – а многим это по карману? Определенно, никакая не случайность, что джаз и блюз начали завоевывать мир в тот же момент, когда начала развиваться звукозапись – ни с того ни с сего, в пределах нескольких лет. Блюз – универсальная штука, он до сих пор с нами именно поэтому. Так вот, сама его выразительность, его живая эмоция смогли дойти до людей благодаря звукозаписи. Как будто кто-то раздвинул слуховые шторы. Эта вещь была доступна – и слуху, и кошельку. Больше не было такого, что музыка ограничена рамками одной группы людей здесь и другой группы там, и вместе им не сойтись. И разумеется, такая ситуация выводит другой, совершенно непохожий тип музыкантов – за одно поколение. Мне не нужны эти листки. Я буду играть прямо от ушей, прямо отсюда, прямо от сердца к пальцам. Никто не должен переворачивать страницы.

Забыл сказать, что играть блюз – это было похоже на побег из клетки ровненьких линеек и черточек, в которых ноты – как сгрудившиеся арестанты. Как кучка грустных физиономий.

В Сидкапе на тебя обрушивалось море всякого – как часть этого невообразимого взрыва музыки, музыки как стиля жизни, любви ко всему американскому. Я ходил в публичную библиотеку и выискивал книги об Америке. Народ вокруг слушал фолк-музыку, другие – современный джаз, еще одни – традиционный джаз, были и те, кто тащился от всего блюзоподобного – то есть, считай, протосоул. Все эти влияния присутствовали в Сидкапе. А еще были эпохальные звуки – музыкальные скрижали, тогда услышанные в первый раз. Был Мадди. Была Smokestack Lightnin’ Хаулин Вулфа, был Лайтнин Хопкинс. И пластинка под названием Rhythm & Blues. Vol. 1. На ней появился Бадди Гай с вещью First Time I Met the Blues, был там и один трек Литтл Уолтера. Что Чак Берри – черный, я узнал года через два после того, как его услышал, и это определенно произошло задолго до того, как я посмотрел фильм, сподвигший многих музыкантов, – “Джаз в летний день”[22]22

Jazz on a Summer’s Day – документальный фильм (1960) о Ньюпортском джазовом фестивале 1958 г.

[Закрыть], – где он играл Sweet Little Sixteen. И черт знает сколько времени прошло, пока я узнал, что Джерри Ли Льюис – белый. Тогда увидеть чьи-нибудь фотографии можно было, только если их вещи попадали в американскую первую десятку. Единственные, кого я знал в лицо, были Элвис, Бадди Холли и Фэтс Домино. Но разве это имело значение? Что имело значение, так это звук. Ведь, когда я в первый раз услышал Heartbreak Hotel, у меня не засвербило внутри стать новым Элвисом Пресли. Тогда я понятия не имел, кто это такой. Дело было только в звуке, в эффекте совершенно другого типа записи. Которую, как я выяснил, сделал Сэм Филлипс, первопроходец из Sun Records. Эхо-эффект. Никаких внешних добавок. Ты чувствовал, что находишься с ними в одной комнате, что слушаешь ровно то, что происходит в студии, – без наворотов, без лака, без ничего. На меня это повлияло колоссально.

* * *

На том элвисовском лонгплее была вся сановская начинка плюс пара треков, сделанных на RCA. That’s All Right, Blue Moon of Kentucky, Milk Cow Blues Boogie и все остальное. То есть для гитариста, точнее для начинающего гитариста, манна небесная. С другой стороны – что за черт, что здесь происходит? Я, может, и не хотел стать Элвисом, но насчет Скотти Мура – тут я не уверен. На Скотти Мура я молился. Он играл с Элвисом на всех сановских вещах. И на Mystery Train, и на Baby Let’s Play House. Теперь я с ним знаком, я с ним джемовал. Я лично знаю весь состав. Но в то далекое время просто отыграть без запинки всю I’m Left, You’re Right, She’s Gone – это была вершина гитарного мастерства. А еще Mystery Train и Money Honey. Я бы умер, лишь бы суметь такое изобразить. Блин, как же оно делается? С таким багажом я и попал в туалет Сидкапа, где показывал выученное на чужом хефнеровском арчтопе[23]23

Арчтоп – вид акустической гитары со стальными струнами и выгнутой декой (англ. arch top).

[Закрыть] с дырками-“эфами”. Это еще до того, как музыка привела меня обратно к элвисовским и баддихоллиевским корням, то есть к блюзу.