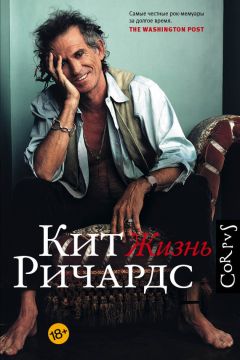

Читать книгу "Жизнь"

Автор книги: Кит Ричардс

Жанр: Музыка и балет, Искусство

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Фанатка. Могли вы себе представить, сидя в этой комнатке?..

К. Р. Представить-то я себе все мог. Я только не думал, что это когда-нибудь сбудется.

Было в этих девчонках что-то необъяснимо дартфордское. Такие непринужденные, держатся стайкой. Почти как деревенские – в том смысле, что все принадлежат маленькому тесному мирку. Но при этом от них исходит ощущение близости и симпатии. В свое время на Частилиан-роуд у меня водились подружки, хотя, конечно, отношения у нас тогда были чисто платонические. Всегда буду помнить, как одна из них меня поцеловала. Нам было лет шесть или семь. “Но, чур, не трепаться!” – услышал я от нее. Что ж, песню про это я так и не написал. Женщины всегда думают на мили вперед: “Чур, не трепаться!” То была первая история со слабым полом, но потом, еще пацаном, я водил дружбу со множеством девчонок. Моя двоюродная сестра Кей и я – мы дружили довольно много лет. После этого Патти, Энджела и я проехались мимо Хэзер-драйв, что недалеко от пустоши. Хэзер-драйв была по-настоящему респектабельным местом. Здесь жила Дебора, девчонка, на которую я сильно запал лет в одиннадцать-двенадцать. Я простаивал здесь украдкой, как вор под покровом ночи, всматриваясь в окно ее спальни.

До пустоши было пять минут на велике. Дартфорд – небольшой город, и за несколько минут, успев забыть городской пейзаж, ты мог попасть в этот уголок типично мелкорослой кентской растительности, которая была для нас чем-то вроде средневековой священной рощи, местом испытания нашего велосипедного мастерства. Горки почета. Ты как-то умудрялся промчаться по этим холмикам и глубоким рытвинам под нависающими деревьями, сделать свечу и опрокинуться вместе с великом. Горки почета, какое обалденное название. С тех пор мне перепало немало таких горок, но эти остались самыми большими. Тогда мы зависали на пустоши все выходные напролет.

В Дартфорде по тем временам, а может и сейчас, ты поворачивал в одну сторону, на запад, и оказывался в гуще города. Но если ехал на восток или на юг, тебя скоро уносило далеко в сельскую местность. Это ощущалось – то, что ты живешь на самой кромке. В те дни Дартфорд был очень дальней столичной периферией. И у него имелся собственный характер, который до сих пор никуда не делся. Он не воспринимался частью Лондона, мы не чувствовали себя лондонцами. Не могу припомнить за собой никакого городского патриотизма в ту пору, и вообще, Дартфорд был местом, из которого уезжают. В день того нашего визита во мне не шевельнулось никакой ностальгии, за исключением одного – запах пустоши. Он разбудил больше воспоминаний, чем все остальное. Я просто обожаю воздух Сассекса, где теперь живу, но есть определенная смесь в запахе Дартфордской пустоши, этот неповторимый дух утесника и вереска, который нигде мне больше не встречался. Горки почета срыты, или заросли кустами, или оказались совсем не такими большими, но прогулки по этим папоротниковым зарослям здорово расшевелили мою память.

В детстве Лондон ассоциировался у меня с конским дерьмом и угольным дымом. Ведь первые пять-шесть лет после войны в Лондоне было больше гужевого транспорта, чем после Первой мировой. Мне сильно не хватает этой едкой смеси. В плане обоняния ты укладывался в нее как в постель. Надо бы взять и раскрутить эту идею, заработать на пожилом населении. Вспоминаете? Великая Лондонская Вонь.

Лондон с тех пор не сильно изменился в моем восприятии, кроме разве что запаха и того, что теперь можно разглядеть красоту некоторых зданий, например Музея естественной истории с его голубыми плиточками, которые отчистили от копоти. И еще одно – в те времена улица принадлежала тебе. Вспоминаю, что как-то рассматривал фотографии Хай-стрит в Чичестере, снятые в 1900-х. Так вот, единственными, кто находился на улице, были играющие с мячиком дети и где-то в отдалении лошадь с телегой. Им всего-то было нужно иногда уступать дорогу проезжающим повозкам.

В годы моего детства всю зиму стоял густой туман, и если тебе предстояло идти до дома две или три мили, тебя вели собаки. Откуда ни возьмись появлялась старая дворняга с пятном вокруг глаза, и ты практически всю дорогу шел за ней. Иногда туман становился таким плотным, что видимость исчезала совсем. И старая дворняга брала тебя на буксир и потом передавала какому-нибудь лабрадору. Животные жили на улице – теперь такого больше нет. Я бы наверняка заблудился и умер, если бы не мои четвероногие друзья.

Когда мне исполнилось девять, муниципалитет отдал нам целый дом в Темпл-Хилле, голом новозастроенном районе. На Частилиан-роуд было куда веселее, но Дорис считала, что нам сильно повезло: “У нас теперь свой дом” и вся такая лабуда. Прекрасно, теперь нужно было тащиться на другой конец города. Конечно, будем учитывать, что после войны несколько лет продолжался серьезный жилищный кризис. В Дартфорде на Принсез-роуд немало народа вообще жило в сборных домах. Чарли Уоттс все еще обитал в одной такой халупе, когда я познакомился с ним в 1962-м, – целый слой населения успел пустить корни в этих постройках с асбоцементными стенами и жестяной крышей, заботливо устраивал в них свой быт. У британского правительства, по сути, не было другого выбора после войны, кроме как постараться разгрести этот бардак, частью которого был ты сам. Разумеется, себя они при этом тоже не забывали. Они давали улицам в новостройках собственные имена – всех этих деятелей лейбористской партии, прошлых и нынешних. Наверное, немного поспешно в отношении последних, учитывая, что им удалось продержаться у власти всего шесть лет, пока их снова не сместили. Эти люди считали себя героями рабочего класса, и, кстати, одним из бойцов классовой войны и верным партийцем был мой дед Эрни Ричардс, который вместе с бабкой Элайзой практически своими руками создал лейбористскую организацию в Уолтемстоу.

Район новостроек открывал в 1947 году Клемент Эттли, послевоенный премьер-министр и приятель Эрни, один из тех, в честь кого называли улицы. Его речь была записана для потомков: “Мы хотим, чтобы у людей было место для жилья, которое будет им нравиться; место, где они будут счастливы и где будут жить в добрососедстве, где будет протекать их общественная и гражданская жизнь… Здесь, в Дартфорде, вы показываете пример того, как этого можно достичь”.

“Нет, жить там было не сахар, – говаривала Дорис. – Тяжело было”. А сейчас еще тяжелее. Кое-куда в Темпл-Хилле лучше не соваться, это настоящий ад подростковых банд. Когда мы вселились, еще шло строительство. На углу стоял строительный ангар, никаких деревьев, полчища крыс. Выглядело как поверхность Луны. И хотя всего за десять минут можно было добраться до привычного мне старого Дартфорда, в том возрасте я некоторое время жил с ощущением, будто меня переселили куда-то на враждебную территорию. Я чувствовал себя десантником на другой планете не меньше года, пока наконец не познакомился с какими-то соседями. Но мать с отцом не могли нарадоваться на свой муниципальный дом. Мне ничего не оставалось, кроме как помалкивать. Для полуотдельного дома он был неплох – новенький, с хорошей планировкой, – но это был не наш дом! Я полагал, мы заслуживаем лучшего. И злился. Я считал нас благородным семейством в изгнании. У меня были претензии! И иногда я презирал своих родителей за то, что они мирятся с такой судьбой. Что было, то было. Я тогда понятия не имел, через что им пришлось пройти.

Мы с Миком уже знали друг друга, потому что одно время жили совсем рядом, в нескольких домах друг от друга, плюс немного сталкивались в школе. Но в тот момент, после переезда из района по соседству с моей школой на другой конец города, я оказался “за железной дорогой”. Ты ни с кем не видишься, тебя как бы нет. Мик переехал с Денвер-роуд в Уилмингтон, очень уютный дартфордский пригород, а я был совсем далеко, через весь город. Кстати, железная дорога в Дартфорде и впрямь проходит через центр города.

Темпл-Хилл[11]11

Буквально – “Храмовый холм”.

[Закрыть] – имечко было немного чересчур. За все время там я не встретил ни одного храма. Но что касается холма, для ребенка это было единственное реальное развлечение. Холм был на редкость крутой. И поразительно, для чего ты, пацан, был способен использовать спуск холма, если готов рискнуть жизнью и здоровьем. Я, помню, брал свой “Ежегодный сборник приключений Буффало Билла на Диком Западе”, клал его поперек на роликовый конек, а потом садился и со свистом скатывался вниз по улице. Беда, если что-то попадалось на пути – тормозов-то у меня не было. А еще в конце была дорога, которую надо было пересечь, а значит, суметь вовремя увернуться от машины – разве что машин тогда было негусто. Но все равно эти безумные спуски у меня сейчас просто в голове не укладываются. Я сидел в двух дюймах от земли, может, даже меньше, и упаси боже ту женщину с коляской! Встречные только и слышали: “Берегись! Дорогу!” И меня никто ни разу не остановил. В то время такие проделки сходили тебе с рук.

У меня остался один серьезный шрам от тех времен. Как-то рядом с дорогой выгрузили плиты для мостовой – такие большие, тяжелые, – и они лежали просто так, незацементированными. И разумеется, считая себя Суперменом, я вздумал с помощью приятеля оттащить одну из них в сторону, потому что она мешала нам играть в футбол. Вспоминать – значит сочинять, и вот еще одно воспоминание об этом событии, сочиненное моей подружкой по играм Сандрой Халл и рассказанное все эти годы спустя. Она помнит, что я галантно предложил подвинуть плиту, потому что до следующей было слишком далеко, чтобы она могла между ними прыгать. Еще она помнит, сколько было кровищи, когда плита упала и прищемила мне палец, а я побежал в дом к раковине, но кровь все текла и текла. А потом мой палец зашивали. Результат по прошествии лет – и я не преувеличиваю, – вполне возможно, повлиял на мою гитарную технику, потому что палец расплющило как будто специально под медиатор. Это происшествие, не исключено, сказалось на моем звуке. У меня появился дополнительный захват. Плюс, когда я играю перебором, это дает мне такую когтистую зацепку из-за выпирающего кусочка пальца. Так что он сплющенный и одновременно более остроконечный, и это иногда бывает кстати. И ноготь тоже не вырос обратно как надо, получился такой загнутый.

До школы и обратно добираться было долго, и, чтобы не взбираться по крутой Темпл-Хилл-стрит, я шел в обход, вокруг холма. Это назвалось шлаковой дорогой, она была поровнее, но по ней нужно было идти вдоль тыльной стороны заводов, мимо Burroughs Wellcome и бумажной фабрики Bowater, мимо зловонного ручья, в котором пузырилось всякое желто-зеленое говно. В этот ручей сливались все химикаты, какие только есть на свете, и над ним висели испарения как от горячих серных источников. Я задерживал дыхание и ускорял шаг. Зрелище и вправду было как в преисподней. Зато уж перед фасадом фабрики имелся скверик и красивый пруд, где плавали лебеди, – так ты узнавал, что такое показуха.

На наших последних гастролях, когда я уже задумывал эти мемуары, у меня с собой была записная книжка для песен и всяких мыслей. Есть в ней такая запись: “Нашел в своих закромах снимок Берта и Дорис, скачущих друг с другом когда-то в 1930-х. Слезы наворачиваются”. На самом деле на фотографиях они занимаются чем-то вроде гимнастики: Берт стоит на руках на спине Дорис, они оба ходят колесом и делают стойки, Берт особенно красуется своими мускулами. На этих старых фото они выглядят счастливыми – они прекрасно проводили время друг с другом, ходили в походы, ездили на море, имели кучу друзей. Берт выглядит настоящим атлетом. Он, кстати, был скаутом-орлом, то есть имел самый высокий скаутский ранг. Еще он занимался боксом, точнее ирландским кулачным боем. Крепкий мужик мой батя. Думаю, в этом смысле мне досталось от него это отношение, знаете: “Да ладно, хватит, что значит “нехорошо себя чувствую?”. Здоровье принимается как данность. Неважно, что ты вытворяешь со своим организмом, он должен работать; заботиться о себе – западло. Мы с ним так устроены, что возможность, что что-то сломается, не принимается в расчет. Я всегда был такой: “А, всего лишь пуля, просто царапина” – в этом духе.

Если с мамой мы были близки, то Берт в каком-то смысле исключался из этого общения просто потому, что половину времени отсутствовал дома. Он, бедолага, всю жизнь въебывал как проклятый, на тот момент – далеко в Хаммерсмите, где был мастером на заводе General Electric за двадцать с чем-то фунтов в неделю. Берт много знал о радиолампах, как их грузить и перевозить. Но что про него ни скажи, человеком амбициозным он явно не был. Думаю, потому что вырос в Депрессию, и пределом его мечтаний было найти работу и ни в коем случае ее не лишиться. Он вставал в пять утра, возвращался в полвосьмого вечера, ложился в пол-одиннадцатого, так что на меня у него оставалось часа три в день. Он старался наверстать упущенное в выходные. Я шел с ним в его теннисный клуб, или он брал меня на пустошь немного погонять мяч, или мы работали в нашем огородике. “Сделай то, сделай се”. – “Хорошо, пап”. – “Подгони тачку, прополи здесь, повыдергивай там”. Я любил смотреть, как все растет, и знал, что отец хорошо разбирается в том, что делает: “Давай, теперь нам надо закопать картошку”. Все самое обычное: “Фасоль в этом году ничего” и прочее в том же духе. Он держался довольно отстраненно. Возможностей пообщаться как следует нам особенно не перепадало, но я был совершенно доволен. Я считал его классным мужиком. Батя, одним словом.

То, что ты единственный ребенок, заставляет тебя придумывать собственный мир. Сначала живешь в обществе двух взрослых, и поэтому определенные куски детства проходят почти исключительно под звук взрослых разговоров. Слушаешь обо всех их проблемах, страховках и квартплате, а самому обратиться не к кому. Но это вам расскажет любой единственный ребенок. Нельзя пойти поиграть с сестрой или братом. Можно пойти на улицу, и там у тебя есть приятели, но когда заходит солнце, дворовые игры кончаются. Помимо того, при таком отсутствии родных братьев и сестер или рядом живущих двоюродных – кузенов у меня полно, только все они были далеко – передо мной вставала проблема, как заводить друзей и кого выбирать в друзья. Когда ты в таком возрасте, для тебя это делается суперважным, главным жизненным вопросом.

Праздники оказывались особенно насыщенными в этом плане. Отдыхать мы ездили в Бисэндс, на девонское побережье, и жили там в туристическом трейлере. Кемпинг стоял рядом с поселением под названием Холлсэндс, которое наполовину осело в море, – разрушенная деревня представляла для меня, пацана, огромный интерес. Не отпуск, а кино, “Пятерка сходит с ума в Дорсете”. Все эти полуразвалившиеся домики, и половина из них торчит из воды – таинственные романтические руины прямо по соседству. Сам Бисэндс был старой рыбацкой деревенькой, стоявшей прямо на берегу, с вытащенными на песок лодками. Для меня в том возрасте лучше места было не придумать: через два-три дня я уже всех знал. Через четыре дня я уже по-девонски картавил и гордо считал себя натуральным местным жителем. Я заговаривал с туристами. “Кингбридж в какую сторону?” – “О, туда ступайте”. Как из елизаветинских времен – здесь вообще говорят на дико старом английском.

А еще мы ходили в походы с палатками, чем Берт и Дорис занимались всю жизнь. Как зажечь примус, как натянуть полог, как разложить подстилку. Я был один с мамой и папой, и когда мы добирались до места, я мгновенно уходил искать, с кем бы потусоваться. Мне становилось немного боязно, если оказывалось, что я один, и немного завидно, когда, как было один раз, я набредал на семью с четырьмя братьями и двумя сестрами. Но в то же время такое одиночество заставляет тебя быстрее взрослеть. В том смысле, что ты практически беззащитен перед взрослым миром, если не придумываешь собственный. Тогда начинает работать воображение и появляется привычка делать что-то самостоятельное. Например, дрочить. Я очень сильно переживал любые знакомства. Бывало, я заводил дружбу с оравой братьев и сестер в какой-нибудь соседней палатке и всякий раз чувствовал себя убитым горем, когда приходилось навсегда расставаться.

Их, то есть моих родителей, большим увлечением были субботы и воскресенья в теннисном клубе. Он являлся придатком крикетного клуба Бексли, и из-за роскошного, очень красивого павильона XIX века, который принадлежал крикетному клубу, в теннисном ты всегда чувствовал себя немножко бедным родственником. Тебя никогда не приглашали по-соседски в крикетный клуб. В общем, если только не моросил дождь, в уик-энд ничего другого не планировалось – прямиком на корты. Бексли я знаю лучше, чем Дартфорд. Каждые выходные после ланча с кузиной Кей я садился на поезд, и родители встречали меня уже там. Большинство остальных членов клуба явно находились повыше на тогдашней английской классовой лестнице. У них были машины, а мы ездили на велосипедах. На меня возлагалась обязанность приносить улетевшие за железную дорогу мячики – с риском получить на путях удар током.

Для компании я держал домашних животных. У меня были кошка и мышка. Трудно поверить в такое сочетание – наверное, оно немного объясняет, что я за человек. Маленькую белую мышку звали Глэдис. Я брал ее с собой в школу и разговаривал с ней на уроках французского, когда становилось скучно. Я делился с ней обедом и ужином и приходил домой с полными карманами мышиных какашек. Ничего страшного в мышиных какашках нет – такие твердые катыши, ничем не воняют, не мажутся, вообще ничего такого. Надо было только вывернуть карманы и высыпать их. Глэдис была настоящим другом. Она очень редко высовывала мордочку из кармана, знала, что рискует мгновенной смертью. Но и Глэдис, и мою кошку мамаша все-таки послала на смерть. Убила всех моих зверюшек. Живность она не любила – как мне грозилась, так и сделала. На дверь ее спальни я повесил листок, где нарисовал кошку и написал: “Убийца”. За это я ее так и не простил. Дорис отреагировала в своей манере: “Не ной, не будь таким нюней. Кошка эта твоя весь дом мне обоссала”.

В пору моего детства, почти с самого времени их изобретения, Дорис работала демонстратором стиральных машин – конкретно машин фирмы Hotpoint – в кооперативном магазине на Хай-стрит. У нее это получалось лучше всех, она умела показывать, как эти штуки работают, с настоящим артистизмом. Когда-то Дорис мечтала стать актрисой, танцевать, выступать на сцене. Это у нас семейное. Я, бывало, приходил в магазин и стоял в толпе, слушал ее рассказы о том, какая чудо-машина этот Hotpoint. У нее самой стиральной машины не было, прошли годы, прежде чем она смогла себе ее позволить. Но у нее получалось устроить целый спектакль из того, как загружать белье. Стиральные машины тогда даже не присоединялись к водопроводу, заливать и сливать воду нужно было с помощью ведра. По тем временам все это было в новинку, и люди говорили: “Конечно, прекрасно было бы стирать одежду в машине, но, боже мой, это так сложно, никаких мозгов не хватит”. И моя мама должна была объяснять: “Нет, все очень просто, вот так”. И когда потом Stones прозябали без гроша в этой помойке с облезающими обоями на Эдит-гроув, еще до того, как начали раскручиваться, мы всегда ходили в чистом, потому что Дорис проводила демонстрации на наших шмотках, отглаживала их и посылала обратно со своим ухажером, таксистом Биллом. Забирала утром, к вечеру все было постирано. Мамочке просто требовался грязный материал. И мы, уж конечно, ее обеспечивали!

Годы спустя Чарли Уоттс взял привычку на целые дни укатывать к своим портным на Сэвил-роу – просто чтобы пощупать материю, повыбирать пуговицы. Меня же туда никогда не тянуло. Думаю, это вина Дорис. Она всегда ходила по магазинам тканей, охотилась за шторами. Меня не спрашивали – пристраивали на стул, банкетку, полку, куда угодно, и оттуда я наблюдал за мамой. Бывало, она наконец находила что хотела, и ей уже заворачивают, и вдруг – о нет! Она поворачивается и случайно видит еще какую-то необходимую тряпочку, постепенно доводя продавцов до предела. В магазинах кэш-энд-кэрри деньги тогда посылали пневматической почтой в таких маленьких тубусах. Я иногда проводил там часы, дожидаясь, пока мать решит, что же она не может себе позволить. Но что ты скажешь против первой женщины в твоей жизни? Она была моя мама. Она меня воспитывала, кормила. Она без конца приглаживала мне волосы и поправляла одежду на людях. Унизительно, да. Но мама есть мама. Я только потом понял, что еще она была мне другом. Она умела меня рассмешить. В нашем доме всегда звучала музыка. И мне без нее очень тоскливо.

* * *

То, что мои мать с отцом сошлись, – это чудо, невероятная случайность, непредсказуемое стечение противоположностей, если учесть их происхождение и характеры. Берт вырос в семействе стойких, твердокаменных социалистов. Его отец и мой дед Эрнест Г. Ричардс, известный в округе как дядя Эрни, был не просто верным лейбористом. Эрни всегда был готов драться за рабочего человека, притом он начинал еще тогда, когда не было ни социалистического движения, ни самой лейбористской партии. Он и моя бабушка Элайза поженились в 1902-м, при самом рождении партии – только что, в 1900-м, лейбористы получили два места в парламенте. И Эрни отвоевал эту часть Лондона для Кейра Харди, партийного основателя. Потом он удерживал свой бастион ради Кейра, несмотря ни на какие трудности, изо дня в день, обходя дома и рекрутируя сторонников после Первой мировой войны. Уолтемстоу был в ту пору плодородной почвой для лейбористов. Он пережил массовый исход рабочего класса из Ист-Энда и прирост населения, ежедневно мотавшегося в поезде на работу и домой, и стал линией фронта в классовой войне. Эрни был настоящим борцом, не прогибающимся и не отступающим ни на шаг. Уолтемстоу вместе с ним превратился в оплот лейбористов и надежную избирательную базу для Клемента Эттли, послевоенного лейбористского премьера, который сместил Черчилля в 1945-м и стал парламентским делегатом от Уолтемстоу в 1950-е. Когда Эрни умер, Эттли прислал от себя обращение, в котором назвал деда “солью земли”. На похоронах Эрни исполняли The Red Flag (“Красный флаг”) – гимн, который лейбористы только недавно перестали петь на своих партийных конференциях. Слова его меня почему-то никогда не трогали:

Then raise the scarlet standard high,

Within its shade we'll live and die,

Though cowards flinch and traitors sneer,

We'll keep the red flag flying here[12]12

“Так поднимите выше алое полотнище, / Чтоб оно осеняло нашу жизнь и смерть, / Пусть дрожит трус и глумится предатель, / Над нами будет развеваться красный флаг”.

[Закрыть].

Как Эрни зарабатывал себе на хлеб? Он был садоводом, который оттрубил в одной и той же продовольственной фирме тридцать пять лет. Но, если на то пошло, бабушка Элайза даже больше была солью земли, чем дед, – ее избрали в городской совет еще раньше Эрни, а в 1941 году она стала мэром Уолтемстоу. Как и Эрни, она поднялась по политической лестнице с самого низа. Она происходила из Бермондси, из семьи рабочих, и то, что в Уолтемстоу появились детские пособия, практически ее личная заслуга. Одним словом, настоящий реформатор. Наверняка характера ей было не занимать – ее сделали председателем жилищного комитета в районе, где шла одна из самых масштабных в стране программ муниципального строительства. Дорис всегда жаловалась, что Элайза из-за своей правильности не дала им с Бертом поселиться в муниципальном доме сразу после женитьбы – отказалась подвинуть их в очереди. “Не могу я выделить вам дом. Ты ж моя невестка”. Не просто строгая – несгибаемая. Поэтому я всегда недоумевал, как кто-то из этого семейства умудрился спеться с кем-то из другой, распутной половины моих родственничков.

Дорис и шесть ее сестер – у меня матриархальные корни и с той и с другой стороны – выросли в Ислингтоне, в квартире с двумя спальнями: одна для них, другая для их родителей, Гаса и Эммы. Вот уж правда “стесненные условия”. Там еще была передняя комната, которую использовали только по особым дням, скромная гостиная в задней части и кухня. Вся семья ютилась в этих четырех комнатах и кухоньке; еще одна жила этажом выше.

Мой дедушка Гас, царство ему небесное. Насколько все-таки я обязан ему своей любовью к музыке. Я часто пишу ему записки и прикалываю их на стену: “Спасибо, дед”. Теодор Огастес Дюпри, патриарх в бабьем царстве, жил со своими семью дочерьми неподалеку от Севен-Систерз-роуд[13]13

Буквально – “Дорога семи сестер”.

[Закрыть] в квартире 7, доме 13 по Кроссли-стрит. Он добавлял: “Не только семь дочек, еще жена – с ней будет восемь”. Имелась в виду Эмма, моя долгострадалица-бабушка, в девичестве Тернер, которая была первоклассной пианисткой. Эмма со своими манерами настоящей леди и французским языком на самом деле стояла на ступеньку выше Гаса. Как он умудрился ее заполучить, даже не могу себе представить. Они познакомились на колесе обозрения на сельскохозяйственной выставке в Ислингтоне. Гас был красавчик и всегда имел в запасе какую-нибудь хохму – умел смеяться в любой ситуации. В тяжелые времена он использовал эту свою смешливость, юморной склад для необходимого оживления обстановки. В его поколении многие воспитали в себе такую привычку. Свое сумасшедшее чувство юмора Дорис определенно унаследовала от него. Плюс, конечно, музыкальность.

Нам как бы не полагалось знать, какое у Гаса происхождение. С другой стороны, мы и про себя-то никто не знаем, откуда взялись – может, прямо из преисподней. В нашем семействе гуляет теория, что это его выпендрежное имя – ненастоящее. Черт знает почему никто из нас не удосужился проверить, однако же вот оно, на переписной карточке: Теодор Дюпри, 1892 года рождения, один из одиннадцати детей в большой семье из Хакни. Его отец записан обойщиком, уроженцем Саутварка. Дюпри – гугенотская фамилия, и многие ее носители, протестанты-беженцы из Франции, когда-то прибыли с Нормандских островов. Гас бросил школу в тринадцать, освоил ремесло кондитера и нашел работу в Ислингтоне. У одного из друзей отца на Камден-пассидж он научился играть на скрипке и потом вообще сделался музыкантом на все руки. В 1930-е у него был свой танцевальный оркестрик. Поначалу он играл на саксофоне, но после того, как, по его словам, угодил в газовую атаку на Первой мировой, ему перестало хватать дыхалки. Но сам я гарантию не дам. Историй всяких было множество. Гас всегда ухитрялся окутать себя туманом неопределенности. По версии Берта, он служил в продовольственном расчете – попал туда из-за своей специальности кондитера – и ни на какой линии фронта близко не был, просто пек себе хлеб. “Если он где и отравился газом, – добавлял Берт, – то в собственной духовке”. Однако моя тетя Марджи, которая знает все и здравствует и сейчас, когда пишется эта книга, уже на десятом десятке, – так вот, она утверждает, что Гас попал под призыв в 1916 году и в войну был снайпером. Она говорит, что, когда Гас рассказывал о войне, у него в глазах всегда стояли слезы – ему не хотелось никого убивать. То ли при Пашендейле, то ли при Сомме он получил ранение в ногу и в плечо. Когда от саксофона пришлось отказаться, он снова взялся за скрипку и гитару; из-за раны его смычковая рука болела, и военный суд присудил ему пенсию по инвалидности – десять шиллингов в неделю. Еще Гас был близким другом Бобби Хоуза, звезды мюзиклов 1930-х. Они вместе служили на войне, на пару развлекали офицеров в столовых и там же для них готовили. То есть кормились лучше, чем средний солдат. Так все было по версии тети Марджи.

К 1950-м Гас собрал сквер-дансовый оркестр, Gus Dupree and His Boys, и неплохо устроился, разъезжая по авиабазам американцев, подыгрывая их сельским танцулькам. Днем он работал на заводе, а по ночам выступал, напялив поверх сорочки белый нагрудник – “манишку”. Он играл на еврейских свадьбах и масонских вечеринках и приносил домой куски торта в скрипичном футляре – все мои тетки это помнят. Жилось ему, наверное, туго – например, он никогда не покупал новую одежду, только подержанную, и обувь, кстати, тоже.

Почему моя бабушка – долгострадалица? Это если вычесть двадцать три года пребывания на разных стадиях беременности-то? Когда-то у Гаса было одно пристрастие – играть с Эммой дуэтом: он на скрипке, она на пианино. Однако во время войны она застукала его с девицей из патруля затемнения понятно за чем. Пианино тоже участвовало, и кое-что похуже. И больше она в его присутствии к пианино не притронулась – такая была расплата. А упрямства ей хватало – вообще-то она была совсем не похожа на Гаса и подстраиваться под его артистический темперамент не собиралась. При таком раскладе он попробовал привлечь к музицированию дочерей, но получалось “все как-то не так, Кит, – говаривал он мне, – все как-то не так”. Послушать его, Эмма выходила просто каким-то Артуром Рубинштейном в юбке. “Никого и близко к Эмме не было. Играла как никто”, – повторял Гас. Его память об этом превратилась во что-то типа романтической тоски по утраченной любви. К сожалению, тем случаем его неверность не исчерпывалась. В их истории было много мелких скандалов и хлопаний дверьми. Гас ничего не мог поделать со своей бабнической натурой, а Эмме просто надоело с этим мириться.

Дело в том, что Гас и его семейка были большой редкостью для того времени – можно сказать, верхом допустимой богемности. Гас и сам в чем-то поощрял пренебрежение нормами, манеру выделяться, но и гены играли роль. Одна из моих теток участвовала в труппе любительского театра. Вообще у каждой имелись артистические склонности того или иного рода – в зависимости от обстоятельств. Если вспомнить, какие тогда стояли времена, порядки в доме Гаса были заведены очень свободные – совсем не викторианские. Вот, например, одна из выходок, типичных для Гаса. Когда его дочки были подростками, к ним пришли в гости пятеро-шестеро мальчиков, и их посадили на диван лицом к окну, а девочки сидели напротив. Так вот, отец семейства тут же бежит наверх в туалет и спускает на веревочке через окно использованный гондон, и тот болтается на виду у пацанов и за спиной у дочек. Такое вот чувство юмора. Пацаны, конечно, начинают краснеть, их распирает от смеха, а девчонки сидят и не врубаются, что за фигня. Гас вообще любил устроить всем легкую встряску. И еще Дорис рассказывала, каким шоком для ее матери, Эммы, было узнать, что две сестрицы Гаса, Генриетта и Фелисия, которые жили вместе на Коулбрук-роу, оказывается, – тут она переходила на шепот – “принимают клиентов”. Не все сестры Дорис были как она – такие же острые на язык, иначе говоря. Некоторые были благопристойные, правильные, как Эмма. Но никто из них не закрывал глаза на существование Генриетты и Фелисии.