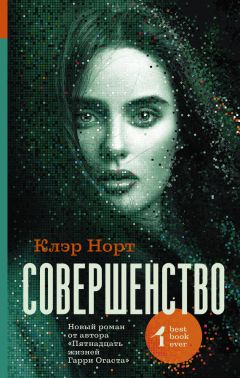

Читать книгу "Совершенство"

Автор книги: Клэр Норт

Жанр: Социальная фантастика, Фантастика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Глава 27

Не обязательно доставать оружие, чтобы кого-то напугать.

Страх нарастает, когда множатся вопросы, на которые нет ответов. Как далеко сможет зайти Гоген, какие средства есть в его распоряжении, убьет ли он меня, когда все это закончится?

Мне принесли ноутбук и чашку дрянного кофе.

Они уже подключили «луковую маршрутизацию», так что оказалось легко вернуться в чат-комнату, где любил тусоваться Byron14.

Однако его там не оказалось.

– Подождем, – сказал Гоген, присаживаясь на диван рядом со мной. – Подождем этого Байрона.

Мы стали ждать.

Час, потом еще час.

Гоген смотрел на дисплей.

– А здесь пасьянс установлен? – спросила я.

– Мы ждем, – ответил он.

Мы продолжили ожидание.

Я считала кирпичи в стене.

Шаги до двери.

Линии у себя на ладони.

Мы ждали.

Муэдзины продолжали взывать с минаретов: Аллах – самый великий, Аллах – самый великий.

Крем для загара на бриллиантах уже высох, и Лина нашла бы совершенно неприемлемым, что столь драгоценная вещь небрежно валяется между пепельницей и журналом о сноубординге почти годичной давности.

Я считала вещи в комнате, которые смогли бы служить орудиями, тяжелые, твердые, которые могли проткнуть кожу.

Считала укрытия и нашла лишь одно более-менее подходящее.

Через какое-то время я спросила просто так, чтобы не сидеть в тишине:

– А у вас с этим Байроном личные счеты?

Гоген хлестнул меня взглядом, быстрым и жестким, прежде чем отвести глаза.

Я пожала плечами, улыбнулась неизвестно чему и продолжила:

– Мне так показалось. А ваш босс знает, что вы тут ведете вендетту?

– Мой босс хочет увидеть этого Байрона закатанным в бетон, – беззлобно ответил он. – Мои взгляды несколько отличаются.

– Вы возьметесь за меня, если этот Байрон не выйдет на связь?

– Да. Вы похитили бриллианты, унизили моего работодателя, намеренно, как казалось. Таким образом превратились для меня в проблему. Для Байрона имело смысл связаться с вами именно по этой причине.

– Байрон ввязался в это дело из-за «Совершенства»?

– А вы как думаете?

Я пожала плечами и снова переключила внимание на ожидавший дисплей.

Клонившееся к закату солнце отбрасывало на потолок медленно ползущие оранжево-розовые линии.

Мужчина, сидевший на «бобовом пуфе», поднялся и вышел из комнаты, чтобы ответить на телефонный звонок.

Я осталась один на один с Гогеном.

Я поглядела на него, и он, казалось, не замечал моего внимательного взгляда, сосредоточившись на дисплее ноутбука.

– Вот, – сказала я, потянувшись рукой к ноутбуку.

Он резко схватил меня за запястье и сильно сжал его. Я напустила на себя выражение уязвленного изумления.

– Я не собираюсь ничего ломать.

– А что вы собираетесь делать?

– Проверить, возможно, Байрон в другом чате.

– А почему вы об этом раньше даже не обмолвились?

– Потому что вы урод с ножом? – предположила я. – Что плохого я могу сделать?

Гоген медленно отпустил мою руку. Я взяла ноутбук и положила его на колени. Он наклонился, стоя сзади, чтобы наблюдать за моими действиями. Я открыла еще несколько окон, проверила еще несколько чатов, ничего предосудительного. Как долго охранник находится вне комнаты? Достаточно долго, чтобы забыть вернуться. Меня он может забыть, но вот свои обязанности, да еще так быстро – вряд ли.

Я потянулась за чашкой с кофе, уже третьей за день, и слишком сильно ее толкнула. Кофе разлился по столу, намочив журнал о сноубординге, коричневая жидкость смешалась с кремом для загара. Взгляд Гогена метнулся туда, он чуть раздраженно вздохнул, и в этот момент я, собрав все силы, ударила его ноутбуком по черепу. Он повалился назад, все еще в сознании, и я ударила его снова, прямо по лбу, и опять, по переносице между глаз. Пластиковый корпус треснул, дисплей почернел, и я треснула Гогена еще раз, чтобы уж наверняка, задушив в себе рвавшийся крик, подавившись собственным дыханием, сглотнув звериное рычание в глотке. Он рухнул на диван, кровь заливала ему глаза, а я схватила ноутбук и рванулась в другой конец комнаты, хрипло и торопливо дыша. Я открыла ящики под раковиной: два с полочками были намертво привинчены, но оставался еще один побольше, где когда-то стояло кухонное ведро или емкости с отбеливателем. Я свернулась калачиком, голова к коленям, руки к голеням, сжав тело так, что стало трудно дышать – меньше кошки, меньше паука, – прикрыла дверцу кончиками пальцев и стала ждать в темноте.

Мое дыхание вызывало ураганы, пробуждало медведей от долгой спячки.

Пульс терзал планету землетрясениями, кожа плавила металл.

Я закрыла глаза и дышала, дышала, дышала.

Вращались небесные сферы и рушились горы, а я дышала.

Тишина во всем цехе.

Открывается дверь. Каким одиноким показался этот звук, когда я не смогла увидеть толкнувшего ее человека.

Крики, топанье ног по бетону.

Босс, босс, помогите, помогите!

Еще шаги, еще люди.

Суматоха среди суетящихся людей. Стоны Гогена, шарканье ног, грохот где-то наверху, аптечку первой помощи вынимают из ящика над неиспользующейся раковиной, движущиеся ноги в тонкой полоске света, пробивающейся сквозь дверь шкафчика.

Босс, что случилось, что случилось?

Шаги по полу, надо мной, прямо надо мной, открываются краны.

Голос Гогена, слишком слабый, чтобы расслышать, что он говорит.

Рождаются цивилизации и гибнут галактики, но прошло ли достаточно времени?

Редкие капли на моем правом плече, подтекающая труба из раковины наверху. Я чувствую, как каждая капелька стекает по коже, словно первая река по высохшим камням. Кран закрывается.

Открывается ящик рядом со мной. Я задерживаю дыхание и жду, что кто-то тоже его задержит, но нет. Они вытаскивают какую-то ткань, возможно, салфетки или кухонные полотенца, чтобы перевязать окровавленную голову босса.

– Что случилось? – спрашивает женщина, бравшая у меня отпечатки пальцев.

– Не знаю, – отвечает Гоген, а затем, о это благословенное «затем», произносит священные слова, в звуках которых рождаются богини: – Не помню.

Я чувствую, как на глазах у меня выступают слезы, и меня всю трясет. Я с силой впиваюсь зубами в запястье, чтобы подавить стон или вскрик, помни, помни, песок у меня под ногами, солнце над головой, линии на коже, я теперь, я Хоуп, дыхание, надежды, теперь и…

Слова отлетают от меня.

Я сдвигаю сознание в пальцы ног.

Я – мои пальцы ног.

От этого усилия у меня болит голова, но дрожь унимается.

Деревья растут, возводятся пирамиды, цветы сохнут и вянут на корню, вдовы Ашшура громко стенают.

Я – дерево шкафа, что давит мне на спину.

Я – тьма.

В окружающей меня комнате люди пытаются понять смысл происшедшего.

Видят на столе бриллианты, покрытые липкой грязью.

Видят кровь на полу.

Мне интересно, какую ложь они придумывают, чтобы оправдать эту картину?

Чемодан на столе, женская одежда. Они явно нашли багаж воровки, но не саму воровку. Да, теперь они сосредотачиваются, они вспоминают, что встречали приземлявшийся самолет, но место рядом с Гогеном оказалось пустым, птичка упорхнула. Они помнят, как ехали по улицам города, обыскивали багаж воровки и обнаружили бриллианты.

А теперь?

Кто-то подкрался к Гогену сзади и ударил его по голове с явным намерением их ограбить. Да, именно это скорее всего и произошло. Но как вор проник внутрь? Как он выбрался наружу? Почему бриллианты остались нетронутыми?

Напрягаются умы, силясь понять и осознать происшедшее, и уверенность начинает давать трещину.

Когда уверенность бессильна, на сцену выходит обыденность.

Обыскать здание, осмотреть близлежащие улицы!

Я – дерево.

Я – тьма.

– Вы видели того, кто на вас напал? – спрашивает мужчина.

– Нет, – ответил Гоген. – Не видел.

Его люди обыскали здание, но не самым тщательным образом, ничего не увидев, здесь ничего, просто какие-то старые трубы, сломанные ящики, вор давно исчез.

Звук шагов по бетону, у меня над головой открывают кран.

Я – вода.

Машины подъезжают и отъезжают.

У меня покалывает ноги, и мне хочется смеяться, судорога в спине, и хочется плакать.

Я – мои позвонки. Я равнодушна к боли.

И потихоньку все забывают.

Они не забывают, что на Гогена напали, – это кровавая реальность, которую нельзя сбросить со счетов. Также они не забывают бриллианты, изъятые у меня паспорта, кредитные карточки на мое имя. Они могут также вспомнить мои отпечатки пальцев, но, возможно, у них в головах это отпечатки, снятые с моего багажа, образцы ДНК с моей одежды, подробности расплываются, воображение заполняет пробелы.

По-моему, свет снаружи совсем угас, но это может оказаться игрой моего воображения, когда глаза адаптируются к темноте. Я как-то читала научную статью о людях, помещенных на сорок восемь часов в полную и безмолвную темноту: не проходило и нескольких минут, как у них начинались галлюцинации.

Я – «гусиная кожа».

Я – сплав из плоти. Мои руки – это мои ноги, мои ноги – это моя грудь, моя голова – это моя шея, моя шея – это мои колени. Сомневаюсь, смогу ли когда-нибудь снова пошевелиться.

Почему эти люди не находят меня.

Потому что не ищут.

Громкие шаги в цеху.

С треском захлопывающаяся дверь.

Звук отъезжающей машины.

Я жду.

Жду.

В мои чувства проникает запах, сначала столь слабый, что едва его чувствуешь, игры разума, проявления моей собственной инерции: подгоревший гренок.

Я жду.

Запах усиливается.

Похоже на бензин.

Наступает момент, когда разум твердит, что этого быть не может, а более опытное подсознание в ответ парирует грубым: «Да к черту все эти раздумья, конечно же, еще как может».

Конечно же, этот проклятый цех горит.

Я ударом открываю дверцу ящичка и вываливаюсь на пол. Меньший из очагов огня занялся на диване, подстегнутый канистрой бензина, но он быстро разрастается. Большая, куда более опасная угроза, исходит из дальнего угла здания, где вспыхнуло неизвестное топливо, и огонь уже подобрался к потолку, а дым заполнил верхнюю часть помещения. Присев на корточки у раковины, я обливаюсь водой, мочу руки до плеч, подставляю голову под кран, закрываю лицо рукавом и ползу на четвереньках по полу под пеленой дыма, доползаю до двери, толкаю ее и обнаруживаю, что она заперта.

Когда я встаю, от дыма у меня из глаз брызжут слезы.

Я наваливаюсь плечом на дверь, бьюсь об нее изо всех сил, но она не поддается, и мне нечем дышать.

Я снова падаю на четвереньки и жадно хватаю ртом воздух. От моей грязной одежды валит пар.

Я ищу другой выход, но смотреть становится все труднее.

Как вести себя при пожаре, что я запомнила из тех уроков?

намочить одежду, намочить лицо

замотать рот тканью

смертность от отравления вдыхаемым дымом – пятьдесят – восемьдесят процентов

Причины смерти

респираторная травма

отравление

термическое поражение легких

Я ощупываю дверные петли, пробегаюсь пальцами по замку, сосредоточиваюсь.

отравление угарным газом

угарный газ связывается с гемоглобином крови, придавая ей ярко-красный цвет

Два замка, один из них – довольно простенький врезной, с которым бы я справилась, будь у меня вилка и немного времени, второй – мощный, нужен нож или металлическая полоса, чтобы получить хоть какой-то рычаг

в отличие от кислорода, угарный газ не расщепляется в гемоглобине, а продолжает циркулировать вместе с ним

лечение отравления угарным газом и вдыхания продуктов горения: чистый кислород с карбогеном

Ничего не вижу, черный дым повсюду отражает свет от огня

кислородное отравление: слишком большое количество кислорода в тканях организма

поражение центральной нервной системы

поражение сетчатки глаза

поражение дыхательных путей и легких, возникающее как серьезная проблема лишь в гипобарических камерах

или под водой

или в условиях повышенного давления

Мои пальцы сползают с замка.

я –

огонь

я –

мои пальцы

я –

ползу

Взбираюсь на стол подальше от огня, у самого дальнего от пламени окна, выбиваю остатки стекла

глаза закрыты

дыши

дым вырывается наружу

мое лицо

моя кожа

не могу открыть глаза, сплошная тьма

прохладный воздух

горячий дым

дыши

у меня горят волоски в носу. Я чувствую, как воздух жжет глотку.

я –

дыхание

я –

огонь

я –

тьма

Тьма – это я.

Глава 28

Я вижу сон, и снится мне фантазия вроде бы о Паркере.

Это явная фантазия, поскольку я не могу решительно ничего о нем вспомнить. Что я действительно знаю об этом человеке из штата Мэн?

Та я, которая с ним встречалась, записала некоторые свои впечатления, когда мы с ним ели оладьи и запивали их кофе в кафе неподалеку от Седьмой авеню.

Паркер: кто он?

На удивление забавный, разговорчивый (он болтает, потому что альтернатива – это молчание), до умопомрачения обожает музыку, приветлив к незнакомым людям. Сегодня я видела, как он полчаса трепался с бездомным из Бронкса, донимал официантку по поводу того, откуда берет начало ее татуировка, показывал фокусы с монетками парочке восторженных пятилетних близнецов в метро, забавляя детей, пока их мамаша успокаивала третьего – оравшего, почти грудного ребенка. Любит покрасоваться. Страшен в своей ненависти к новостям о происходящем в Штатах, равнодушен к политике.

На него накатывает меланхолия, иногда он смеется слишком громко и даже визгливо. Его мнения часто перерастают в непоколебимую уверенность – он упрямо настаивает, что «Повесть о Гэндзи» была написана во время Реставрации Кэмму, и дуется, едва не дымится целых десять минут после того, как я доказываю, что он ошибается. Завидует знаменитостям чуть ли не до отвращения, тогда в его словах сквозит горечь. «Они же просто люди, – заявляет он, – обычные люди». Однако его познания о том, кто что сказал и кого видели на какой вечеринке – просто энциклопедические.

Эрудит на грани одержимости. А я такая же? Я не могла удержаться, чтобы не смерить себя по нему, единственной равноценности, когда-либо мне встречавшейся. Он постоянно роется в телефоне, постоянно проверяет мир вокруг себя. Мы заказываем оладьи, а он разыскивает историю кленового сиропа.

Нанабозо, произносит он. Бог-ловкач древних людей, которому иногда приписывают изобретение и дарование кленового сиропа. Во время Сладкой луны, первого весеннего полнолуния, северные племена праздновали пришествие тепла ударами по деревьям, собирая сок до тех пор, пока от повышения температуры в лесах живица не теряла сладость и становилась противной на вкус.

«Как много культур, – задумчиво произносит он, – столь разделенных в пространстве, имеют богов, которые обожают шутки шутить».

Еще письма и прочие памятные вещицы. Меню из закусочной, где мы ели оладьи, – я помню, что слопала их столько, что у меня живот разболелся. Обычно я себе подобного не позволяю, и теперь, когда думаю об этом, мне кажется, что, возможно, вполне логично, что некий субъект, которого я не помню, тоже был там, поощряя мое обжорство.

Записка, и я вспоминаю, как нашла ее у себя в кармане, когда вошла в свою квартиру в центре города и просто стояла в коридоре, с удивлением глазея на нее.

Сегодня ты встретила кого-то вроде себя. Ты не можешь его вспомнить, но вот его фотка. У него точно такая же записка, и вы должны снова встретиться в десять утра в Бруклинском ботаническом саду.

В ту ночь я спала всего ничего, а наутро отправилась в Бруклинский ботанический сад на встречу с кем-то, кого раньше никогда не видела. А вот письмо, рассказывающее о той встрече, вместе с кружкой, на которой изображен распустившийся цветок вишни. Я, похоже, помнила, что покупала кружку, но потом, после тщательного копания в памяти, уверенности в этом у меня поубавилось.

Мы встретились в десять утра. Он подошел ко мне, явно нервничавший мужчина с серовато-русыми волосами, которого я раньше никогда не видела. У него в телефоне была моя фотография – я широко улыбалась в объектив, подняв вверх большие пальцы. Его лицо красовалось на краю кадра.

– Привет, – сказал он, натянуто протягивая мне руку. – Я получил записку от самого себя, где говорилось, что я должен прийти сюда, чтобы встретиться с кем-то, о ком я не помню, что мы когда-либо виделись.

– Привет, – ответила я. – Я получила то же самое.

Он вытаращил глаза от страха и восторга, а потом он говорит, говорит и говорит, не останавливаясь, почти что час, а может, и два. Ему интересно знать, как долго мы вот таким образом встречаемся, сделались ли мы уже лучшими друзьями, рассказывает мне о своей жизни – разве он о ней еще не рассказывал? – хочет узнать все обо мне: как я живу, что ем, как сохраняю себя в здравом рассудке.

Я рассказываю ему о способной на многое прослойке общества, экспресс-знакомствах, пересчете карт в казино и ненадолго изумляюсь, когда он отвечает:

– Я хожу к проституткам, это куда легче. Как только найдешь одну-двух, которые тебе нравятся, о которых ты знаешь, что с ними тебе будет хорошо, тогда все становится лучше и гораздо честнее. В том смысле, что честнее для нас обоих, чем пытаться снять кого-то в баре.

Возможно, он и прав. У меня это не вызывает никаких эмоций. Я осторожно признаюсь, что иногда подворовываю по мелочам и вытаскиваю у него бумажник, когда он отвлекается на семейную перебранку по ту сторону клумбы с розами. На это он реагирует удивленным восклицанием и, наконец, признается:

– А я просто граблю людей.

Вот тогда-то он и показывает мне пистолет, маленький и черный, спрятанный в кобуре у него под мышкой.

– Все нормально! – восклицает он, видя выражение ужаса у меня на лице. – Никто никогда не помнит, что его ограбили, люди думают, что потеряли бумажник или что-то в этом роде.

– А ты кого-нибудь убивал?

– Господи, да нет же!

И вот теперь мне становится интересно: верю я ему или нет?

У меня нет о нем таких воспоминаний, из которых можно построить модель его правдивых и лживых высказываний, однако почти так же, как я нахожу логичным ходить за сексом к проституткам, я понимаю, как кому-то в нашем положении может представляться легким добывать жизненные блага с помощью пистолета. Наверное, я слишком много читала. Мне нужно так же тщательно разобраться в себе, как я пытаюсь разобраться в нем, чтобы вынести подобное суждение. И все же в этом у меня нет иных ресурсов, кроме этих его слов, по которым Паркера можно запомнить. Мне кажется, я должна их записать: вот это я чувствую, а вот это имеющиеся у меня вопросы. Запомнить их.

Он забавный, и от этого я смеюсь. Когда я в последний раз смеялась искренне и от души?

– Смеяться просто необходимо, – говорит он. – Это лучшее, что ты можешь сделать для укрепления здоровья.

Вечером мы идем смотреть стендап-комиков, и после первых не очень-то впечатляющих пятнадцати минут я понимаю, что хохочу так, что у меня лицо болит.

Я запомнила тот вечер. Я была одна и, оглядываясь назад, все гадала, кто же надоумил меня пойти в тот клуб: он не в моем вкусе. Я попыталась вспомнить, кто сидел рядом со мной, и видела пустоту. Однако мы, наверное, все время держались за руки, чтобы не забыть. Еще записки – всего их шесть, и все написаны по одному образцу.

Сегодня ты провела день с кем-то, кого не можешь вспомнить. Ты согласилась встретиться с ним снова в десять утра на пароме в сторону Кони-Айленда.

…на Центральном вокзале

…в Метрополитен-музее

…на Таймс-сквер

Коллекция фотографий и памятных вещиц множится. Я помню, что на той неделе дважды ходила в театр. В первый раз – на пьесу о какой-то неблагополучной ирландской семье, нагнавшей на меня жуткую скуку. Во второй раз – на постановку «Кориолана», где действующие лица – кто больше, кто меньше – оказывались то облиты водой, то вымазаны кровью, то осыпаны овощной ботвой, то перепачканы краской, то страдали от боли. Когда в финале заляпанные алым актеры выходили на поклоны, публика восторженно аплодировала, и я тоже, а вот аплодировал ли кто-нибудь рядом со мной? Сидел ли в соседнем кресле мужчина, у которого вызвало ликование это повествование о честолюбивых матерях и жаждущих возмездия вождях?

Не помню.

Фотографии: он и я, улыбающиеся, на пороге театра. Корешки билетов, меню, салфетки с почеркушками – у него талант карикатуриста. Вот я, со слишком большим носом, с выпученными глазами, которые вот-вот вылезут из орбит, с волосами, вздыбленными вверх, будто сахарная вата, с маленьким округлым телом. Я набросала ответ – вытянутая тощая фигура, едва похожая на человеческую, машущая в углу. В конце каждого дня – письмо, аккуратно написанное мной тогдашней мне сегодняшней.

Сегодня мы занялись сексом. Это казалось тем, что нам надо бы сделать. Было чудесно. Сейчас он сидит на кровати и пишет письмо себе, объясняя, как прошел день, и все, что в течение его произошло, прежде чем мы забудем. Уже четыре часа ночи, и мне просто хочется спать. Трудно подбирать нужные слова, и я очень боюсь отложить ручку, закрыть глаза и убить все, чем был сегодняшний день.

Стали бы мы друзьями или возлюбленными, не будь мы теми, кто есть на самом деле? Два астматика встречаются в одной комнате, и останутся ли они вместе просто потому, что они астматики? Нравится ли мне Паркер? Нравится ли он мне?

Адрес электронной почты, номер телефона. Незнакомым почерком: на всякий случай. Потом моей рукой:

Адрес кого-то, кого ты не можешь запомнить, на случай, если он тебе понадобится.

На седьмой день – записка на листке с логотипом гостиницы:

Сегодня мы договорились больше не видеться друг с другом.

Вот и все.

А на самом дне коробки – письмо, написанное чьим-то чужим почерком, в котором говорилось:

Дорогая Хоуп!

Меня зовут Паркер. Надеюсь, у тебя уже есть письма обо мне, которые ты хранишь так же, как я храню фотографии и письма о тебе. Надеюсь, ты отзываешься обо мне хорошо. Я не знаю тебя – сегодня первый день, когда мы встретились – но из фотографий и писем я понимаю, что раньше мы встречались много раз. Мне кажется, что те, прежние дни, были просто восхитительны, но в них я не могу вспомнить тебя. Мне хотелось написать тебе, прежде чем мы расстанемся, чтобы у тебя в руках осталось от меня что-то материальное, что ты сможешь вспомнить, когда я исчезну.

Каким глупым, наверное, кажется то, что я хочу рассказать тебе о тебе же. Я знаю, что знал тебя, и все же не смогу тебя узнать. Мне очень страшно от того, что ты обо мне знаешь, что ты могла записать. Я мог бы выложить тебе содержание своих писем и моих размышлений о том, что было между нами… но это окажутся лишь слова, описывающие другие слова, и мне это представляется несправедливым.

Ты сказала одну вещь, когда мы договорились идти каждый своей дорогой, которую я отчаянно пытаюсь вспомнить. Знаешь, я записал ее здесь, записал ее у себя на руке, записал у себя в дневнике и запишу у себя в телефоне – я ее вспомню, потому что мне кажется, что это то, как ты живешь. Ты сказала, что, поскольку прошлое исчезает вместе с памятью, все, чем мы можем жить – это сейчас. Воспоминание есть оглядывание назад, а в прошлом мы не существуем, разве что здесь, в этих письмах и фотографиях. Даже прочтение этих строк не есть акт воспоминания, поскольку я пишу сейчас. Я удерживаю твой образ сейчас. Я перечитываю эти слова сейчас. Я смотрю на тебя сейчас. Я закрываю глаза сейчас. Я существую лишь сейчас. Только мои мысли в настоящий момент являются призмой, через которую преломляется все остальное, и даже прошлое, даже воспоминания всплывают лишь сейчас. Мы существуем в настоящем времени, и даже наше будущее станет днем в прошлом, а прошлое будет забыто, так что остается лишь сейчас. Поэтому главное – не надежда на грядущее и не сожаление о минувшем, но данное действие в данный момент, эти события, это сейчас.

Хоуп, я прожил непростую жизнь. Может ли нечто забытое изменить человека?

Надеюсь, что может. Надеюсь ради надежды в надежде на Хоуп.

Не знаю, как закончить это письмо. Надо ли сказать, что я люблю тебя? По-моему, это будет неверно. Мне думается, что это неуместно, так что оставлю его

С самыми наилучшими пожеланиями,

Единственный и неповторимый Паркер.

Я сохранила письмо вместе со всем остальным.

Теперь я не могу вспомнить Паркера. Я не помню его лица, его прикосновений, его тела, его слов, его дел, наших дней.

Но есть у меня одна мысль, за которую я цепляюсь в настоящее время: в конце недели, которую мы провели вместе, у меня появился и развился вкус к комедии.

Он забыт, но я изменилась.

У меня нет слов, чтобы выразить, насколько это чудесно.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!