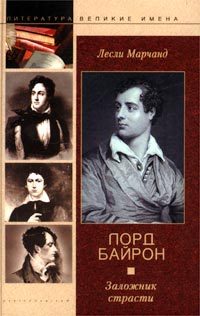

Текст книги "Лорд Байрон. Заложник страсти"

Автор книги: Лесли Марчанд

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Из Фалмута Байрон написал матери: «Я разорен, по крайней мере до продажи Рочдейла; и, если это не удастся, придется пойти на службу к австрийскому или русскому двору, а может быть, турецкому, если мне понравятся манеры турок. Весь мир лежит передо мной, я без сожалений покидаю Англию и не хочу видеть никого и ничего там, кроме тебя и твоего дома». Миссис Байрон, которая в отсутствие сына поселилась в Ньюстеде, писала Хэнсону то, что не осмеливалась сказать сыну: «Лорд Грей де Рютин женился на дочери фермера, а Смит Райт собирается жениться на леди с двумястами тысячами фунтов дохода!»

Разочарованный отчет Хэнсона о том, что Собридж дал всего 2000 фунтов, был сглажен займом размером в 4800 фунтов от Скроупа Дэвиса, которому повезло за карточным столом. Байрон радостно сообщал Генри Друри: «Корабль на Мальту отойдет лишь через несколько недель, поэтому мы пройдем в виду Лиссабона. Хобхаус рьяно приготовился к написанию книги после возвращения домой: сотня перьев, два галлона японских чернил и несколько пачек отменной бумаги – неплохое подкрепление для проницательной публики. Я отложил свое перо, но пообещал внести свою лепту в виде статьи о нравах и трактата на ту же тему под заголовком «Упрощенная содомия, или Достойная восхищения педерастия от древних авторов до наших дней». Хобхаус надеется обезопасить себя в Турции от целомудренной жизни, демонстрируя свое «прекрасное тело» всему Дивану, то есть совету…

P.S. В Фалмуте нас зверски покусали блохи».

Мэттьюзу Байрон писал с веселыми намеками, составляющими их собственный, придуманный язык, о занимательных сторонах жизни Фалмута, города моряков, и «восхитительного уголка, которого, наверное, не найдешь нигде больше в нашем отечестве, отличающегося полным набором всевозможных развлечений на любой вкус. Мы окружены гиацинтами и другими душистыми цветами, и я собираюсь отобрать самый красивый букет, чтобы сравнить его с причудливыми азиатскими цветами. Один цветок я обязательно возьму с собой».

30 июня на борту лиссабонского пассажирского судна «Принцесса Елизавета» Байрон написал для Ходжсона веселые строчки, в которых изображается шторм на море:

При последнем издыханье,

Проклиная все вокруг,

Завтрак вместе со стихами

Выблевал Хобхаус в люк.

Словно в Лету…

(Перевод Ю. Петрова)

Но путешествие началось только 2 июля. Несмотря на шутливые письма, настроение Байрона, покидающего родные берега, было более чем обычно сентиментальным и тоскливым. Отдав должное насмешкам и преувеличениям, он отразил чувства и мотивы своего отъезда в первой песне «Паломничества Чайльд Гарольда». Через грустные строки пробивается воспоминание о веселых приключениях, которые ожидали Байрона в чужих краях.

Глава 7

«Паломничество Чайльд Гарольда»

1809–1810

Корабль плыл быстро: уже через четыре с половиной дня после выхода из Фалмута он приблизился к устью реки Тахо. В то время как душа Байрона была полна возвышенных мыслей, бунтующий желудок сильно беспокоил его, несмотря на относительно тихую погоду на море. Он признавался Ходжсону: «У меня морская болезнь, и меня мутит от моря». Когда на палубе появились португальские лоцманы, молодой англичанин с потрясающей ясностью и восторгом ощутил, что находится в чужих краях. «Я очень счастлив, – писал Байрон Ходжсону, – потому что обожаю апельсины и беседую на ужасной латыни с монахами, которые тем не менее ее понимают, потому что она не сильно отличается от их языка. Я хожу в город (с пистолетами в карманах), переплываю Тахо, езжу на осле или на муле и ругаюсь по-португальски, у меня расстройство желудка, и я весь искусан москитами».

Хобхаус, начавший вести дневник со дня прибытия в Лиссабон, в основном описывал грязь, бедность и невежество страны. Война на полуострове была в полном разгаре. Сэр Артур Уэллесли находился на границе и через месяц поклялся войти в Мадрид и вообще, по словам Хобхауса, «был городским богом». Несмотря на то что англичане считались союзниками и освободителями, в городе процветали жестокость и мошенничество, поэтому разумно было появляться там лишь с оружием, особенно ночью.

11 июля Байрон и Хобхаус отправились в Синтру. Байрон сообщал матери, что «деревня эта, вероятно, один из самых пленительных уголков в Европе. Среди скал, водопадов и ущелий высятся дворцы и сады; на утесах расположились монастыри, откуда открывается восхитительный вид на реку Тахо и море…». Но прекраснее всего мавританский дворец Монтсеррат, где жил Бекфорд, автор «Ватека».

Чтобы скоротать время в Лиссабоне, Байрон переплывал широкое устье Тахо и выходил на берег близ замка Белем, что было, по мнению Хобхауса, поступком более отважным, чем пересечь Геллеспонт. Через две недели им надоела Португалия, и они решили верхом отправиться в Испанию, посетив Севилью и Кадис. Слуги и багаж на корабле должны были идти к Гибралтару. Байрон взял с собой Роберта Раштона и нанял проводника-португальца по имени Сангинетти, чтобы он провел их по полуострову. То, что эта земля совсем недавно была полем битвы, лишь еще больше усиливало ее притягательность.

В Севилье, штабе повстанческой армии и союзников, где было полно народу, Байрон и Хобхаус сняли квартиру у двух незамужних дам, Хосефы Бертрам и ее сестры, на Калль де лас Крусес, 19. Хобхаус откровенно писал: «Без обеда и ужина легли спать в маленькой комнатушке вчетвером в одну кровать». Однако Байрону эти неудобства не доставили раздражения. Матери он писал: «Старшая сестра окружила твоего недостойного сына особым вниманием, нежно обняла его при расставании (я жил там три дня), срезала прядь его волос и подарила на память свою, около трех футов в длину, которую я и посылаю тебе и умоляю сохранить до моего возвращения. Ее последние слова были: «Adios, tu hermoso! Me gusto mucho» – «Прощай, красавец! Ты мне очень нравишься». Она предложила мне часть квартиры, однако скромность вынудила меня отказаться».

Байрон был в восторге от Испании. Он писал Ходжсону: «Лошади великолепные, в день мы делаем семьдесят миль. Довольствуемся яйцами, вином и жесткими постелями – вполне достаточно в этом знойном климате. Чувствую себя лучше, чем в Англии. Севилья – красивый город, а Сьерра-Морена, которую мы переходим, – крупная горная гряда, но поистине дьявольская». Позднее о Севилье – родном городе Дон Жуана – он сказал: «Красивый город, знаменитый своими апельсинами и женщинами». В Кадисе Байрон был поражен великолепием боя быков и посвятил ему одиннадцать куплетов «Дон Жуана», однако жестокость этого зрелища вызвала у него отвращение, особенно ужасно было видеть, как «дико мечется измученная лошадь».

В целом о Кадисе у Байрона остались самые теплые воспоминания. «Кадис, милый Кадис! – писал он Ходжсону с Гибралтара. – Самый прекрасный уголок мироздания. Красота улиц и особняков еще больше подчеркивается красотой их обитателей. Кадис – обитель Цитеры. Многие вельможи, оставившие разрушенный войной Мадрид, обосновались здесь, в этом самом прекрасном и чистом городе Европы. По сравнению с ним Лондон просто грязен».

Байрон писал матери, что в ночь перед отъездом он сидел в ложе в опере с семьей адмирала Кордовы. В своем дневнике Хобхаус записал: «Б. был в ложе с мисс Кордовой. Он вел себя как влюбленный безумец…» Байрон писал: «Дочь адмирала отобрала у старухи (тетушки или дуэньи) стул и приказала мне сесть рядом с собой, подальше от своей матери».

Романтическое увлечение огненной красавицей нашло отражение в стихах «Девушка из Кадиса»:

Британки зимне-холодны,

И если лица их прекрасны,

Зато уста их ледяны

И на привет уста безгласны;

Но Юга пламенная дочь,

Испанка, рождена для страсти…

(Перевод Л. Мея)

Однако когда чары рассеялись, Байрон признался: «Вне сомнения, они очаровательны, но головки их полны только одним: интригами».

На борту фрегата «Гиперион» 3 августа Байрон обогнул мыс Трафальгар и на следующий день увидел Гибралтар, так непохожий на Севилью и Кадис, «самое грязное и отвратительное место на земле». Байрон и Хобхаус каждый день поднимались на скалу полюбоваться заходом солнца и обратить мечтательные взоры на берега Африки, потому что перед тем, как добраться до Азии, Байрон надеялся увидеть и этот континент. Однако его мечты развеял встречный ветер.

Когда наконец из Лиссабона прибыли слуги и багаж, Байрон и Хобхаус стали спешно собираться к отплытию на Мальту на корабле «Тауншенд». Байрон отправил Джо Меррея домой, потому что тот был слишком стар для путешествия по Востоку. За ним последовал и Роберт Раштон, «потому что в Турцию мальчикам его возраста было опасно ехать». Когда 15 августа корабль отправился в путь, из всех слуг Байрона сопровождал только верный Флетчер. Джон Голт, находившийся на борту, заметил, что «Хобхаус, в котором было больше простоты, быстро сошелся с другими пассажирами, а Байрон держался особняком и часто сидел на корме, прислонившись к вантам…». Однако на третий день его настроение изменилось, и он стал более общительным. Вместе с другими пассажирами он принялся стрелять по бутылкам. Но с наступлением ночи он вновь вернулся на ванты и часами сидел там в молчании.

Можно предположить, что причиной мрачного расположения духа Байрона была разлука с Робертом Раштоном, о котором он не переставал думать. Матери он писал: «Умоляю тебя, будь к нему добра, потому что я его очень люблю…» Байрон попросил отца мальчика выделить 25 фунтов из арендной платы на обучение Роберта. «В случае моей смерти он не будет ни в чем нуждаться согласно моему завещанию». Это завещание Байрон составил 14 июня 1809 года; по нему Раштон будет получать 25 фунтов ежегодно в течение всей жизни, а после смерти Джо Меррея эта сумма увеличится еще на 25 фунтов. В завещании, написанном в мрачном тоне после отъезда из Англии, Байрон просил, чтобы вся его библиотека перешла к лорду Клэру, земли и вся собственность – к Хобхаусу и Хэнсону, а мать должна была до самой смерти получать ежегодно 500 фунтов. Байрон пожелал «быть похороненным в склепе Ньюстедского аббатства без всякой траурной церемонии: никакой службы, священников и монумента с надписью, кроме имени и даты смерти. При этом памятник на могиле собаки не должен быть потревожен».

На Мальте Байрон встретил романтичную Констанцию Спенсер Смит. Это была женщина, способная покорить воображение поэта. Она была старше его на три года и обладала всеми достоинствами особы, жившей при иностранных дворах. Дочь австрийского посла в Константинополе, она вышла замуж за англичанина, одно время полномочного представителя в Турции, который настолько приводил в ярость Наполеона, что его жене дважды приходилось бежать с территории, захваченной французами. Байрон был очарован и постоянно находился рядом с Констанцией во время пребывания в Валетте. В Англии его пассиями были сельские девушки, подобные Джулии Ликрофт, актрисы или служанки. Непривычный к женщинам высокого положения, вначале он, по-видимому, чувствовал себя скованно, и эта сдержанность вкупе с классической красотой и обаянием вскружила даме голову.

И Хобхаус и Голт подумали, что Байрон ведет себя просто как галантный кавалер, и его намерения не серьезны, но они ошибались, введенные в заблуждение его обычными шутливыми замечаниями, и поняли свою ошибку позже, когда страсть уже остыла. Байрон писал леди Мельбурн: «…осенью 1809 года в Средиземном море я был охвачен всепоглощающей страстью, более бурной, чем эта связь (с Каролиной Лэм). Все было решено, и мы должны были отправиться во Фриули. Но увы! Все испортило подписание мира, по которому Фриули перешли во владение Франции. Однако мы условились встретиться в будущем году, хотя я говорил своей подруге, что нет ничего лучше настоящего момента и что я не могу рассчитывать на будущее. Она была уверена в своих чарах, а я в тот момент больше сомневался в ней, чем в себе».

Байрон и Хобхаус воспользовались возможностью отплыть на двухмачтовом судне «Паук», которое сопровождало флотилию британских торговых кораблей в Патры и Превезу. Они отправились в путь 19 сентября. Когда корабль бороздил волны голубого Ионического моря, Байрон почувствовал нетерпение путешественника, приближающегося к греческим островам. Они бросили якорь в гавани города Патры, охраняемой турецкой крепостью. Сойдя на берег, чтобы почувствовать землю Греции под ногами, Байрон и Хобхаус занялись стрельбой из пистолета, после чего возвратились на «Паук». На пути в Превезу они заметили лежащий в низине, к северу от залива Лепанто, город Миссолонги, так в первый день пребывания в Греции Байрон узрел вдалеке болотистый город, где пятнадцать лет спустя встретил свою смерть.

Первое впечатление от Превезы было испорчено дождем, от которого узкие улочки покрылись непроходимой грязью, а голые убогие стены домов-бараков стали еще ужаснее. 29 сентября Байрон и Хобхаус сошли на берег в военном обмундировании, но вскоре промокли насквозь. Байрон легко приспособился к неудобствам, а Хобхаус признался, что в первый же день на албанской земле мечтал вернуться домой. Истинный сын Англии, он писал: «Откровенно говоря, слово «комфорт» не применимо ни к чему, что находится за пределами Британии».

Но на следующий день взошло солнце и земля изменилась до неузнаваемости. Они ехали верхом через оливковые рощи к развалинам Никополя, смотрели на море, видневшееся между деревьями, слышали блеяние овец и далекий колокольный звон. 1 октября путники направились в Янину (по-гречески Иоанину), новую столицу Али-паши в самом сердце Эпира. Байрон никогда не путешествовал налегке. Четыре больших кожаных сундука и три маленьких были доверху набиты книгами, привезенными из Англии. В дополнение к этому путешественники везли походную кухню, три кровати и две легкие деревянные подпорки, чтобы защититься от насекомых и сырого пола. Для лошадей специально из Англии они привезли седла и уздечки. Путников теперь было четверо: в помощь слуге Флетчеру взяли переводчика по имени Георгий.

5 октября прибыли в Янину. Город, раскинувшийся у подножия Пинда, выглядел живописно, и даже в Хобхаусе проснулось непривычное красноречие: «Дома, купола и минареты, сверкающие сквозь апельсиновые и лимонные деревья и кипарисовые рощи, спокойное озеро, мерно несущее свои воды у подножия города, горы, отвесно стоящие на его берегах». Однако уже в предместьях они столкнулись с примером жестокости Али: с дерева свисали человеческая рука и половина тела.

Путешественники отправились к капитану Лику, официальному британскому наместнику в Янине, которому уже давно было известно о приезде Байрона. В доме грека, знающего итальянский язык, Николо Аргири[2]2

Теперь в Янине, на улице Байрона, стоит прочный двухэтажный дом с решетками на окнах верхнего этажа. Табличка на двери на греческом языке сообщает, что в этом доме в октябре 1809 года жил Байрон. Однако это не дом Николо Аргири с садом и балконами, изображенный в книге Томаса С. Хьюза «Путешествия по Сицилии, Греции и Албании» (Лондон, 1820). Вероятно, только местонахождение нового дома то же, неподалеку от замка Али-паши на берегу озера.

[Закрыть], уже были подготовлены комнаты. Али-паша, правитель Албании и тогдашней Западной Греции, предоставил путешественникам сопровождение и настоятельно просил их приехать погостить у него в замке в Тепелене, на севере Албании, куда он направлялся, «чтобы закончить маленькую войну».

У гостеприимства Али-паши была своя причина: он хотел заручиться дружбой англичан, чтобы противостоять влиянию Франции на Ионических островах. До отъезда в Тепелену молодые английские путешественники провели шесть радостных дней в городе с мечетями и турецкими домами. У портного они заказали албанские костюмы, «похожие на фазанье оперение». Возможно, Байрон купил «несколько великолепных албанских костюмов. Они стоили по 50 гиней каждый, и были так разукрашены золотом, что в Англии стоили бы двести фунтов».

Путешественники видели греческую свадьбу и приготовления к Рамадану, или мусульманскому посту, который начался со стрельбы из пистолетов и ружей в тот час, когда на небе появилась луна. Как-то вечером они посетили турецкую баню, но испугались старого банщика и не вошли в парную. Им показали дворец Мухтар-паши, старшего сына Али. Проводником был сын Мухтара, Хуссейн, «маленький мальчик лет десяти, с большими черными глазами размером с голубиное яйцо, серьезный, как шестидесятилетний старец», который спросил, как Байрон путешествовал без лалы (наставника).

11 октября они отправились в Тепелену. Байрон никогда не забывал этого волшебного путешествия. Даже сквозь печальные настроения «Чайльд Гарольда» проскальзывают восторженные нотки. В первый день Байрон неспешно шел в хвосте своего маленького отряда и был застигнут страшной грозой с грозным сверканием молний и потоками дождя. Две лошади упали, переводчик Георгий, волнуясь, «топал ногами, ругался, кричал и стрелял из пистолетов, напугав слугу, который принял этот шум за нападение разбойников… Ситуация приняла такой серьезный оборот, что лорд Байрон рассмеялся», – записал Хобхаус. Остальные участники путешествия добрались до деревни Зитца, расположенной на склоне холма над долиной реки Каламас. Байрон в шерстяном плаще с капюшоном остановился у турецких могил и написал несколько строк к «милой Флоренс» (Констанции Спенсер Смит), поэтому приехал только в три часа утра. На следующий день путешественники отдыхали и осматривали монастырь над городом. «Это самый прекрасный вид, не считая Синтры в Португалии, который я когда-либо лицезрел», – писал Байрон.

Им понадобилась неделя, чтобы добраться до Тепелены, расположенной в семидесяти пяти милях от Янины, поскольку дороги размыло дождем. Путешествие оказалось утомительным, но Байрон был полон восторга и радужных надежд. Он вспоминал, что Хобхаус, «когда мы были странствующими путниками, горестно жаловался на жесткую постель и укусы насекомых, хотя я спал как младенец, и постоянно будил меня своими стенаниями; каждый день он проклинал еду и упрекал меня в жестоком равнодушии…».

Байрон был горд тем, что путешествует по стране, в глубь которой еще не проникал ни один англичанин, кроме Лика. В замечаниях к «Чайльд Гарольду» он процитировал слова Гиббона о том, что «страна неподалеку от Италии менее известна, чем внутренние области Америки». Байрон восхищался дикими горными грядами. «Арнауты, или албанцы, произвели на меня сильное впечатление своим сходством с шотландскими горцами… Их горы напоминают пейзаж Каледонии, но с более мягким климатом. Они тоже носят кильт, но белый и более просторный, их диалект напоминает кельтский, а их суровые привычки снова вернули меня к Морвену». Далее он продолжает: «Мы видели, как дорогу, размытую водным потоком, восстанавливали самые прекраснейшие из всех женщин, живущих на земле».

19 октября они спустились с гор и увидели в лучах заходящего солнца башни и минареты Тепелены. Байрон, обычно отделывающийся кратким описанием, на этот раз восторженно передавал свои впечатления матери: «Албанцы в национальных костюмах (самых великолепных в мире, состоящих из длинной белой юбки, плаща, украшенного золотой вышивкой, алой бархатной куртки с золотыми шнурами и жилетки, с пистолетами с серебряными рукоятками и кинжалами), татары в высоких шапках, турки в просторных плащах и чалмах, солдаты и черные рабы с конями, первые – группами на огромной открытой галерее перед дворцом, вторые – под крытой аркадой внизу, двести коней в чепраках, готовых пуститься вскачь в любую минуту, гонцы, снующие туда-сюда с донесениями, звон литавр, крики мальчиков, возвещающих время суток с минаретов…»

Атмосфера арабских ночей на фоне варварской роскоши оставила неизгладимый след в памяти Байрона. Его меньше тронул вид Константинополя с его великолепными мечетями и минаретами и самого султанского дворца. Больше его привлек маленький дворец Али-паши в недоступных горах Албании.

Гостеприимство паши к английским гостям, вероятно, усиливалась оттого, что британские войска недавно захватили острова Итаку, Кефалонию и Зант, отбив их у французов. Однако Байрон был убежден, что на Али произвел впечатление его титул. Хобхаус сухо записал: «Лорд Байрон прочел мне лекцию о том, что я не питаю должного уважения к английской аристократии».

Для аудиенции с Али Байрон оделся «в полный костюм служителя дворца с великолепной саблей». Он был поражен личностью Али, обладающего в своем маленьком королевстве большей властью, чем сам султан, которому он выплачивал формальную дань. Жестокость Али заставила Байрона изобразить его романтическим злодеем в своих восточных поэмах и пиратом Ламбро, отцом «невесты-гречанки» Дон Жуана, который «отличался от остальных любителей разбоя – как джентльмен пристойно он держался».

Байрон писал матери: «Визирь принял меня в большой мраморной зале, в центре которой бил фонтан, а по стенам стояли алые оттоманки. Он встал мне навстречу – неслыханная почесть от мусульманина – и пригласил меня сесть с правой стороны. Он сказал, что я точно благородный господин, потому что у меня маленькие уши, вьющиеся волосы и изящные кисти рук, выразил удовлетворение моей внешностью и костюмом. Просил меня относиться к нему как к отцу, пока я буду в Турции, и добавил, что считает меня своим сыном. Он и в самом деле относился ко мне как к ребенку, по двадцать раз в день присылая мне миндаль, шербет, фрукты и сладости. Он просил почаще приходить к нему в гости, особенно ночью, когда у него было свободное время».

Польщенный вниманием Али, Байрон не мог не понимать, что за словами последнего о его красивой внешности крылись более низменные намерения и чувства, чем восхищение перед высокородным господином.

Байрон уехал с благословения Али-паши и с албанским солдатом по имени Василий, который впоследствии стал его слугой. Байрон получил приглашение к сыну Али, Вели, тогдашнему паше Морей (Пелопоннеса). Именно благодаря Василию, который служил Байрону с «неистовой преданностью», у него сложилось самое лучшее впечатление об албанском национальном характере.

Когда 23 октября путешественники выехали из Тепелены, дожди прекратились, и через четыре дня они вернулись в Янину, где провели насыщенную неделю в городе и его окрестностях. Они побывали во дворце Али на озере, где хозяином был двенадцатилетний сын Вели-паши, обладающий всеми достоинствами своего кузена Хуссейна. Байрон писал матери: «Это самые восхитительные создания из всех виденных мною. Махмут надеется на встречу со мной, мы друзья, хотя не понимаем друг друга, как, впрочем, и многие другие, но только по иной причине».

Хотя Байрон посмеивался над любовью Хобхауса к написанию дневника и сбору путевых впечатлений, сам он тоже записывал впечатления от поездки. Именно они вызывали на его лице то «восхищенное выражение», замеченное Голтом во время плавания на Мальту, или вынуждали его глядеть «с отсутствующим видом и мечтательно созерцать далекие горы», как записал капитан Лик в Янине. В последний день октября Байрон приступил к откровенно автобиографичной поэме, посвященной приключениям и размышлениям Чайльд Буруна, впоследствии ставшего Чайльд Гарольдом. Спенсеровская строфа, которой написана поэма, несомненно, возникла после прочтения части произведения «Королева фей» из «Избранных произведений», антологии, путешествовавшей с Байроном через горы Албании. В самом начале поэмы плохо скрытое второе «я» автора, несмотря на общий мрачный тон произведения, с радостью отозвалось на путевые приключения. Каждую неделю во время остановок в пути Байрон писал эту поэму.

Поэт, привыкший к тяжелым условиям кочевой жизни, в отличие от Хобхауса и Флетчера, которые к этому так и не приспособились, 3 ноября оставил Янину. Он принял предложение Али плыть на военном корабле из Превезы в Патры, но ни капитан, ни турецкая команда не знали, как управляться с судном, и, когда поднялся сильный ветер, они запаниковали. Байрон так описывал матери это происшествие: «Флетчер прощался с женой, греки призывали всех святых, мусульмане – Аллаха, капитан, стеная, бегал по палубе, призывая нас молиться, паруса обвисли, палуба дрожала, ветер завывал, спускалась ночь, и, судя по всему, Корфу должен был стать нашей «водяной могилой», как высокопарно выразился Флетчер. Я как мог успокаивал его, но, поняв, что это бесполезно, завернулся в албанский плащ и лег на палубе, приготовившись к худшему». Наконец греки сумели бросить якорь на скалистом побережье Сули недалеко от Парги.

Путешественники решили не полагаться на турецких моряков и рискнули идти через кишащие разбойниками перевалы Акарнании и Этолии в Миссолонги с отрядом из пятидесяти солдат. Подкрепившись жареной козлятиной, албанцы плясали вокруг костра под собственное пение, «взявшись за руки». Одна из песен начиналась так: «Когда мы поднимем парус, шайка воров из Парги…», а припев звучал следующим образом: «В Парге все воры». Почти каждый солдат армии Али был в свое время разбойником и легко мог вернуться к старому ремеслу, которое объясняли чувством патриотизма в стране, долго находившейся под турецким гнетом. Это происшествие нашло отражение в «Паломничестве Чайльд Гарольда».

20 ноября путешественники добрались до Миссолонги, который располагался на плоском болотистом мысе, выдающемся в мелководную лагуну, куда могли войти лишь маленькие лодки. Лагуна была окружена хижинами рыбаков, стоящими на сваях, и рыболовными сетями. Вид отнюдь не прелестный, поэтому Байрон нигде не описал этот роковой для него город таким, каким увидел его в первый день своего приезда. В Патрах Байрон прогнал драгомана Георгия, который в изысканной греческой манере обманывал его с деньгами, и нанял другого грека, Андреаса, который говорил почти на всех языках, бытовавших в Средиземноморье. Байрон также взял на службу албанского турка дервиша Тахири, который преданно служил ему в Греции и был очень удручен его отъездом.

Следуя мимо голубых вод Коринфского залива, путешественники на несколько дней остановились у Андреаса Лондоса, правителя области, находящейся под властью Вели-паши. Этот богатый молодой грек вел себя чрезвычайно ребячливо, но при упоминании имени Риги, греческого патриота, который двадцать лет назад возглавил восстание против турецких завоевателей, он вскакивал с места и, «сжимая руки, восторженно повторял имя героя, а по его щекам текли слезы»[3]3

Д. Хобхаус. Путешествие. Т. 2. Константин Рига основал «Филики Этерию», общество поддержки греческого национального самосознания. Он был казнен турками в 1798 году, но его песни, такие, как «Восстаньте, греки!», перевод «Марсельезы», подвигну ли народ на мысли о революции. Когда в 1821 году разразилось греческое восстание, Лондос одним из первых принял в нем участие.

[Закрыть]. Байрон начал понимать, что, в отличие от Албании, в сердцах греков таилась ненависть к своим хозяевам, и, чтобы разжечь ее, достаточно было легкой искры.

Вероятно, Байрон, так же как и Хобхаус, горел желанием увидеть обиталище муз и испить воды из Кастальского ключа. Поэтому вместо того, чтобы избрать более легкий маршрут через Коринф, Мегару и Элевсин, они пересекли Коринфский залив и поехали верхом через заросшую оливковыми деревьями долину к Кастри (месту, где находились древние Дельфы) на склонах Парнаса. Однако их ожидало разочарование, поскольку наиболее интересные части храмов и театра еще не были раскопаны. Они увидели Кастальский ключ и вырезали свои имена на древней колонне при входе в монастырь Панагии[4]4

Эти имена и сейчас можно прочитать на упавшей колонне, хотя монастыря уже нет. Буквы стерлись, но, если на колонну плеснуть водой, надписи становятся отчетливее.

[Закрыть]. Однако Байрон не был любителем древних ценностей и обратился за вдохновением к горе Парнас. Увидев полет орлов (этих птиц еще можно заметить в небе над Дельфами), он принял это за знак свыше и написал несколько куплетов «Чайльд Гарольда» в надежде, что «Аполлон принял мою жертву».

Первый взгляд на Афины с поросшего соснами холма близ крепости Филы зажег Байрона интересом к современной Греции, бывшей наследницей Греции античной. «…Афинские равнины, Пентелекий, Гимет, Эгейское море и Акрополь предстали перед моим взором; на мой взгляд, зрелище даже более великолепное, чем Синтра…» В канун Рождества путешественники миновали оливковые рощи, пересекли Цефис, проехали под сводчатыми воротами и оказались в Афинах. Поскольку в городе не было гостиницы и постоялого двора, они сняли комнаты в большом доме миссис Тарсии Макри, вдовы грека, бывшего британского вице-консула. Хобхаус вспоминает, что их жилье «состояло из гостиной и двух спален, выходивших во двор, где росли пять-шесть лимонных деревьев, плодами с которых приправляли пилав…»[5]5

Д. Xобхаус. Путешествие. Т. 1. Дом в Афинах, где жил Байрон, был частично разрушен во время греческого восстания и вскоре после этого полностью исчез. Сегодня на этом месте, на Одос Агиас Теклас (близ Монастераки), к западу от Акрополя, стоит современный двухэтажный дом. Когда я впервые увидел его в 1948 году, табличка, написанная по-гречески и по-английски, гласила, что в этом доме жила афинская девушка Байрона, однако до настоящего времени табличка не сохранилась.

[Закрыть]. На стол подавали три дочери вдовы Макри: Мариана, Катинка и Тереза, которым не было еще и пятнадцати лет. Байрон называл их «три грации».

Даже находиться рядом с Акрополем – ни с чем не сравнимое ощущение, хотя город узких кривых улочек никак не вязался с рассказами о его былой славе. В то время в Афинах проживало десять тысяч турок, греков и албанцев, ютившихся в тысяче с небольшим домах к западу и северу от Акрополя и окруженных стеной. Хотя в город часто приезжали путешественники с Запада, общее число европейских жителей не превышало семи-восьми семей.

Прежде всего англичане хотели увидеть Акрополь, но поездку пришлось отложить из-за необходимости отправить подарок Дисдару, подчиненному воеводы, или турецкому правителю города. Тем временем они осматривали храм Зевса Олимпийского. Уже опытные путешественники, к началу 1810 года Байрон и Хобхаус каждый день следовали определенному ритуалу. Они выезжали верхом из городских ворот и направлялись либо на запад, к Элевсину, откуда можно было разглядеть вдалеке Саламин и Эгину, либо к монастырю Катерины на горе Гимет. На следующий день они отправлялись на север к Пентелекию, горе, откуда древние греки брали мрамор для огромных колонн и статуй Акрополя. Больше всего Байрон любил приезжать к похожей на драгоценный камень гавани Мунихия[6]6

Мунихий – современное название Турколимани. Теперь там расположены таверны, куда летом любят захаживать туристы.

[Закрыть], где, по легенде, на скале располагалась могила Фемистокла.

Через три недели они повидали большую часть достопримечательностей в Афинах и окрестностях города. Настроение Байрона в этих поездках можно определить по тому, что он позднее говорил Трелони, принимая во внимание склонность последнего к живописным преувеличениям: «Путешествуя по Греции, мы с Хобхаусом ссорились каждый день… Он без ума от легенд, топографии, древних надписей… Он с компасом и картой слоняется у подножия Пинда, Парнаса и Парна, чтобы определить местонахождение какого-нибудь древнего храма или города. Я же на своем муле взбираюсь вверх. Эти горы занимали мое воображение с раннего детства: сосны, орлы, ястребы и совы – потомки тех, что видели Фемистокл и Александр, и они, подобно людям, не стали хуже… Я смотрел на звезды и размышлял, ничего не записывал и не задавал вопросов».

Судя по сентиментальному тону «Чайльд Гарольда», Байрон ощущал одновременно душевный подъем и угнетенность при виде колонн и развалин некогда могучих и прекрасных храмов. Но по зрелом размышлении он стал глядеть на остатки золотого века Греции скорее с грустью, нежели с восторгом. Вторая песнь «Чайльд Гарольда» начинается с посвящения «царственной Афине»:

Увы, Афина, нет твоей державы!

Как в шуме жизни промелькнувший сон,

Они ушли – мужи высокой славы,

Те первые, кому среди племен

Венец бессмертья миром присужден.

(Перевод В. Левика)

О разрушенных колоннах Байрон говорит: «А ныне что? Где слезы сожалений? Нет часовых над ложем гордой тени, меж воинов не встать полубогам».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?